内地班西藏中学生文化疏离感与心理韧性的探究

2016-04-29陈海霞屈卫国李芳圆

我国是一个多民族的国家,为了加快民族地区经济文化的发展,自20世纪80年代开始,我国对西藏地区的教育发展采取了一系列的优惠政策,举办内地西藏班是国家众多优惠政策中的一项。内地西藏班的创建对于国家及藏族学生个人都有着重要的意义,但随着内地班发展规模越来越大,大量的问题也开始凸显出来。由于师资力量、教学环境、文化氛围等方面的差异,藏族学生面临的学习困难普遍多于汉族学生,出现 “老师上课讲的内容多数听不明白”、“学习是一件令人厌烦的事”等现象,让学生对学习产生了倦怠情绪。此外,汉区的很多少数民族学生,从小是在自己家乡长大,到了读书年纪才跟随父母来到汉区,文化环境的突变让一部分学生很快融入进汉族文化,而另一部分学生倍感不适,导致在思想和行为上产生对自身的民族文化或汉族文化的不认同和疏远,产生文化疏离感。文化疏离感是在民族融合过程中体验到的消极情感体验,是衡量个体适应和认同状况的重要指标,汉区少数民族大学生的文化疏离感会降低他们的幸福感水平。

心理韧性指的是个体在与挫折、创伤等消极生活事件相互作用的一种适应性过程,从二十世纪七十年代开始逐渐成为心理健康领域研究的热点。心理韧性的影响层面多而复杂,蒋玉涵等的研究表明,中学生心理韧性对主观幸福感的认知有一定的预测作用。Lavie N的研究表明,心理韧性作为一种特质能够减轻危险因素对青少年的影响,促使他们更加健康的发展。从社会因素的层面看,心理韧性对环境适应、学业水平等都有影响,James 等人通过非裔美国青年的研究得出,心理韧性好的学生能够更加积极地看待所处的环境,更加乐观地应对生活中的问题。

目前有部分学者对少数民族的文化疏离感进行了研究,但是大多集中在文化疏离感现状的调查、理论构建、量表编制,相关研究较少,研究角度较为单一。对中学生来说,目前的主要任务就是学习, Stoliker. Bryce E.发现学习倦怠会消极的影响学生的学术体验及对压力的感知。那么对于汉区的少数民族学生而言,他们能否适应认同汉文化,这种认同度的高低和学习倦怠之间有什么样的关联,对他们的身心健康又会带来怎样的影响?这些问题引起了笔者强烈的好奇,因此,本研究将探讨学习倦怠、文化疏离感和心理韧性之间的关系,了解内地班藏族中学生的学习倦怠,心理韧性及文化疏离感水平,丰富相关的理论文献,促进民族融合和个体的健康发展,为提高汉族地区少数民族学生的心理健康水平提供依据。

1 对象与方法

1.1被试

采用随机整群抽样的方式,在武汉西藏中学随机抽取初高中生450人发放问卷并当场回收,经整理后统计出有效数据368份。

1.2研究工具

1.2.1学习倦怠量表:采用常戴晓阳关于青少年学习倦怠量表],共16个题目,采用5点计分,问卷分数越高,学习倦怠越高。

1.2.2文化疏离感问卷:采用杨东和刘曦编制的文化疏离感问卷,共37个项目,问卷的内部一致性信度为0.9156。

1.2.3青少年心理韧性量表:采用甘怡群和胡月琴编制的青少年心理韧性量表,量表共27个项目,总量表的一致性为0.85。

1.3统计分析

采用SPSS17.0对数据进行统计分析。

2 研究结果

2.1 性别和生源地在学习倦怠、文化疏离感与心理韧性上的差异分析

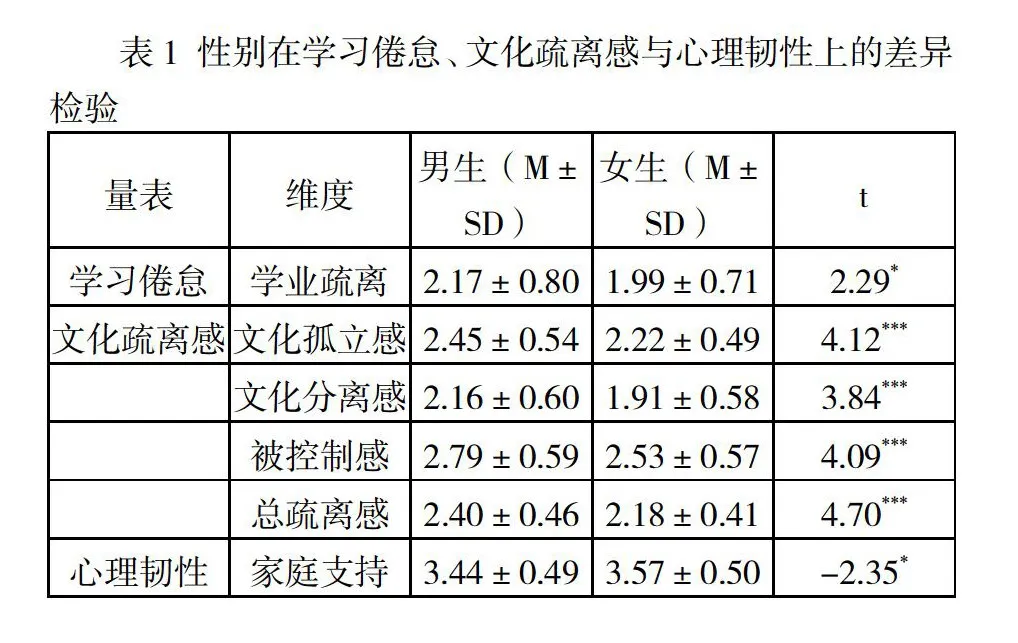

学习倦怠上,男生(2.17±0.80)的学业疏离感显著高于女生(1.99±0.71);来自城市的学生在学业疏离、低成就感和总倦怠上均显著高于来自农村的学生。文化疏离感上,男生的文化孤立感、文化分离感、被控制感和总疏离感均显著高于女生;农村中学生的不和谐感显著高于城市中学生。心理韧性上,男生的家庭支持、人际协助和社会力均显著低于女生。

2.2 内地班西藏中学学习倦怠、文化疏离感与心理韧性间的相关分析

2.3 心理韧性在文化疏离感和学习倦怠之间的中介作用

通过相关分析发现,心理韧性和文化疏离感、学习倦怠之间存在显著性相关。为了探究心理韧性在文化疏离感和学习倦怠之间是如何作用的,设心理韧性为M,以文化疏离感为自变量X,学习倦怠为因变量Y,进行中介效应分析。

结果可知:一方面,文化疏离感对学习倦怠有直接的效应,即文化疏离感越强,学生的学习倦怠水平越高;另一方面,文化疏离感通过心理韧性对学习倦怠产生间接的效应,文化疏离感越高,个体的心理韧性水平就会降低,而心理韧性水平会影响到学生的学习投入和学习态度,从而使学习倦怠现象增强。

3 讨论

在学习倦怠方面,男生的学业疏离感显著高于女生,可能是因为传统文化对男生的期望和要求更高,使他们背负着较大的压力,而由于从小接触的藏族文化,所以在学习汉区文化时难度较大,加上初高中时期的孩子自尊心特别强,即使遇到困难也不愿意主动求助于别人,因此随着学习内容的增加难度的增大,他们愈发感觉力不从心,产生学习倦怠。城市学生的学习倦怠水平显著高于农村中学生,城镇学生的课余时间和课内时间都是用来学习,学习压力大又没有时间来愉悦身心,而农村学生的自由时间相对充足,这使得城镇学生更容易对学习产生倦怠情绪。

文化疏离感方面,男生的文化孤立感、文化分离感、被控制感和总疏离感均显著高于女生,这可能与他们从小接受西藏宗教文化有关,受藏传佛教的影响,藏族文化包含了许多基本的道德要求和标准,如“知耻、公正、信仰、诚实”等做人的道德,西藏中学生不论男女都从小沐浴着宗教信教的教育。农村中学生的不和谐感显著高于城镇学生,可能的原因是农村地区的学生所受到的教育程度低,宗教成分的影响较深,而城市学生既接受了宗教的影响,也学习了很多科学知识,他们在理解道德和价值观方面要比来自农村的学生更加成熟,适应性也就更好一些。

心理韧性方面,男生在心理韧性的支持力因子及其两个维度上得分显著低于女生,葛广昱,余嘉元的研究也得出了相似的结论。在我国的传统教育中,对男生的要求是独立、坚强、当他们遇到困难时希望能独当一面,自己解决;而对女生相对包容,也能得到更多的帮助和支持。

通过依次回归分析,心理韧性在文化疏离感和学习倦怠之间起部分中介效应。在内地班(校)的学习过程中,面临着汉区文化的冲击,需要他们正确的认识本民族文化和汉族主流文化之间的关系并进行正确的取舍,达到心理平衡状态。学校方面需要同等重视藏族文化和汉族文化,采用汉语教学,提高学生的学习能力,同时开展藏族活动,增加他们对本民族文化的熟悉感,降低文化疏离感。另一方面藏族学生在学习汉族文化时比汉族同学困难很多,老师要多些耐心,注意教学方法,教学内容要适应学生的心理发展水平,增加课堂教学的趣味性,提高学生的学习兴趣。

4 结论

(1)男生的学业疏离感显著高于女生;在学业疏离、低成就感和总倦怠上存在显著的城乡差异。

(2)在总疏离感、文化孤立感、文化分离感和被控制感上存在显著的性别差异;在不和谐感上存在显著的城乡差异。

(3)在家庭支持、人际协助子量表,支持力分量表上存在显著的性别差异。

(4)内地班西藏中学生的心理韧性和文化疏离感及学习倦怠存在显著的负相关,文化疏离感和学习倦怠存在显著的正相关,心理韧性在文化疏离感和学习倦怠之间起部分中介作用。