现代诗接受的难关——细读、变造细读、反细读,及方法

2016-04-27陈仲义

陈仲义

现代诗接受的难关——细读、变造细读、反细读,及方法

陈仲义

*本文系2014国家社科基金后期项目“诗歌审美接受研究”(项目编号:14FZW005)阶段性成果。

一、“细读”:接受中的微分析“觉察”

现代意义的细读(close reading)出自瑞恰兹的《实用批评》一书,其核心内涵直指具体的语义学解读,在操作方式上则侧重辨析语义上的四种功能:sense、feeling、tone、 intention(意思、情感、语调、用意),包含辨析语义与具体语境的相互关联,而且这一切辨析都在反复多次的过程中进行的。用新批评的另一位大干将布鲁斯特的话说,就是涉及诗的形式结构、修辞组织、含义层次、象征手法、意义的矛盾冲突、反讽等,乃至穿透到“词的敏感”——包括词的溯源关系、指代关系、语气关系。如此看来,面对诗歌内部所有肌质,细读仿佛是拿着放大镜和显微镜在抚摸每一条纹理。(不过后来美国的文森特·B·雷奇推出细读策略与方法多达16条,显得有些琐屑、烦冗)。

细读的原始意思是精密的、封闭的、忠实于原作的阅读,杜绝文本表层阅读——容易满足一望而知的信息量,而要求从各种维度、各种层面逼近文本内核与肌质。应该说,“细读”是一种细致、细腻、精致的诠释过程,不主张引入包括作者在内的“外部因素”,仅仅针对语言、结构、修辞、音韵等文本内部问题展开。上世纪六十年代美国批评家威尔弗雷德·L·古尔灵等人推出一个《文学批评方法手册》通俗版,曾涉及精读三个过程:辨析语词的表层与深层含义;仔细寻找作品的结构与模式,发现其中各种关系;详细识别文本的语境。①实践证明,精读与细读的方法特别适用诗歌的解读,其指向“注解”每一个词的含义,重视语境与语义分析,发现词句之间的精微联系,挖掘词语的意象组织,探究上下文关系及言外之意等等。

新批评的细读源头,可追溯到康德的鉴赏判断。身为十八世纪美学大师的康德曾经详细论述艺术鉴赏的原理,包括无利害快感、无概念的普遍性、无目的合目的牲、人类的共通感等。他给出一个令人信服的辩证说法:鉴赏是想象和知性这两种认识能力的自由协调的活动。正是由于想象力的自由在于想象力没有概念而图型化,所以鉴赏判断必须只是建立在想象力以其自由而知性凭其合规律性相互激活的感觉上。②其图式是:感官的鉴赏加反思的鉴赏,亦即私人判断加普适牲判断——它是想象与知性融汇的产物。想象带着感性的、主观的个人口味,知性隐含着某种价值或德性取向。两者有机结合自然是一个浑然一体的判断力产物。这一鉴赏论带着古典美学的意味。其赏是感性的浸润,其鉴是辩识的知性通达。而现代的接收更多讲究心理层面上的“异样感觉”、“细腻感觉”。似乎可以说,新批评的细读是对康德鉴赏通则的“细化”。因而新批评这种反笼统、反抽象、反宏大、反粗览的阅读法,突破了传统鉴赏惯性,启发与推进了一种新型的批评范式。

细读与我国传统的熟读形成某种对称,自宋代以来酿成的风气是“朝夕讽咏”、“再三读之”、“一读再读至十百读”,及至清代出现“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”的通识局面,众人皆知。熟读在广度上以量取胜,结合“熟参”而收瓜熟蒂落之果,细读则多在深度上做层层推进,剥丝抽茧。

其实,在熟读的感悟之外,中国古典文论尚存少数描述性解读,不同于通常“点到为止”“画龙点睛”的直觉方式,虽略嫌简略,但已出现具体的、有层次的分析端倪(如六朝吴淇对陶渊明名篇《饮酒》中“望”与“见”的辨析便是代表),这是一种保留诗中机杼的解说性批评,这种描述性解读已经开始含有“细读”的成分了。当今个别学者甚至挖掘出古代批评早已出现细读的先声,如徐克瑜在《诗歌文本细读艺术论》中所总结的:汉代经学家微言大义式的细读(即训诂式、索引式、比附式解读)、六朝文士印象式的细读(可概括为“不求甚解”+“疑义相与析”;“得其精而忘其粗,在其内而忘其外;见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。”);朱熹涵泳式的细读(核心是“言语一重又一重,须深入处看,若见皮肤,必有参错,须深沉方有所得”);金圣叹分解式的细读(特征是“略其形迹”、“伸其神理”、“直取其文心”;“通作者之意”、“开览者之心”)。③这样的细读,可以从“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的颔联十四字,洋洋洒洒析出“八意”中找到佐证(南宋罗大经《鹤林玉露》);也可以自杨万里在苏轼很平淡的句子“自临钓石汲深情”(《煎茶》)中钩钓出“五意”而见眉目。可见“细读”并非是英美新批评的专利,至少在中国先贤那里,曾经出现过“感悟型的细读”。两者的结合,就为感悟的细读或细读的感悟提供深度联盟的可能。

如若说,古典的熟读鉴赏是感性浸淫中的悟得,那么现代诗的“细读”则是“异样的感觉”加缝隙间的“钻牛角尖”。它是一种体验与分析交汇,觉察与阐发结合的细化范式。细读的本质是微观分析,就连被誉为现代文学直觉式批评大师的李健吾也承认:“一个批评家,与其说是法庭的审判,不如说是一个科学的分析者。科学的,我是说公正的。分析者,我是说要独具只眼,一直剔耙到作者和作品的灵魂的深处。”④

冷霜认为大陆九十年代细读批评是由诗人率先展开的。如钟鸣《笼子里的鸟儿和外面的俄耳甫斯》、欧阳江河《初醒时的孤独》、《词的现身:翟永明的土拨鼠》,戈麦《犀利的汉语之光》,肖开愚《生活的魅力》、臧棣《犹如操场从半空落下,犹如上午……》等都是出色文本。而形成规模专著的,多为专业批评家。最早有孙玉石《中国现代诗导读(1917——1937》、陈超《当代外国现代诗导读》(上、下)、张远山《汉语的奇迹》、陈仲义《百年新诗 百种解读》,还有集体合作的《在北大课堂读诗》等等,台湾在细读方面起步较早,七十年代末期已结出硕果,系规模近2千页的《现代诗导读》(张汉良、萧萧),新世纪以来有新秀李翠英《细读新诗的掌纹》等。这些专著比起《新诗鉴赏辞典》之类的教科辞书类——每篇三五百字的惯例,更能细致渗透到诗歌的内里质地。

这些年来,笔者大约完成200篇细读小文,切肤心得,不敢独吞:现代诗的每一个毛孔每一条皱纹都是入口,小小诗眼、题旨,空白、语象、甚至标点符号、跨行、脚韵,都能提供切近现代诗的“暗”道。只要用心动心耐心,不怕琐屑地“钻牛角尖”,诗歌的契机永远都是打开的。本质上,现代诗细读就是“钻牛角尖”,既要警惕机械拆装,也要防止考据学的沉迷;将西洋“综合分析”,与吾国感悟印象,体验领悟,尽可能完美地结合起来,并且争取到深入浅出的地步。⑤

对于细读的软肋,也有论者及时进行反思, 除了对“观念”警觉外,还要提防“肢解”与“牵强”。前者是钟表匠依靠显微镜与镊子,对精密零件拆解组合,往往过度依赖细部而牺牲整体。后者是怀揣铁砚磨穿的犟劲,非要在此地无银的地方挖出大桶金子,接近阐释臆想症?以上三项都是常态细读屡遭病变的缺口。不仅使普通受众感受不到真正的解读诗意,反倒因扭曲会生出许多厌恶与畏惧来。这,恐怕也是现代诗普及不远、普及不到位的一个重要原因。

二、不屑于“封闭循环”的变造

正当人们怀揣细读法宝,你追我赶,共赴批评的盛宴。有猴子理论家封号的孙绍振教授却来了个当头棒喝,他对新批评的“细读”展开前所未有的批判:新批评的细读,是把诗歌局限于修辞, 把“悖论”和“反讽”概括为诗歌核心的规律:只要在具体语境中, 外延和内涵不相一致, 或者把平常的事情写得不平凡就是诗意。他们都将诗歌仅仅归结为修辞, 拒绝作家意图和历史背景的参照, 无视读者参与创造,导致其理论自我窒息。其主要观点有:

新批评的理论偏执在于,把悖论反讽看死了,看僵了,忽略了它在不同语境、不同形式中的分化和转化,无视于它既可能产生诗,也可能破坏诗;

新批评通过文本细读不厌其烦地说明,从古典主义、玄学诗派、浪漫主义到现代诗歌中,均不得不运用反讽和悖论,但却无视悖论和反讽不仅仅存在于诗歌中,在日常口语交流中同样存在。由此看出新批评的差异感(对复杂现象的辨析力)是比较欠缺的;

新批评对反讽和悖论的分析十分粗糙,把一切与平常观感相异的,都笼而统之地说成是反讽十分牵强。其实反讽本来就是反语,字面意义和实际内涵相反。而与平常观感相异的抒写,并不一定相反,有时是错位的,有时是从属的,有时是不同类别的;

新批评把价值的焦点定位在智性上,坚持现代主义的特色,无可厚非,如果仅仅阐释现代派诗作,可以说是理所当然。可他们偏偏把狭隘的贫乏的修辞格强加于一切诗歌流派。当他们不得不肯定抒情的浪漫主义诗歌时,就偷天换日,把抒情当作修辞,这就暴露了他们的局限:修辞(而且是狭义的修辞)是他们仅有的话语,离开了修辞就失语了;

新批评在细读中拒绝社会历史背景材料, 胆怯到有点神经衰弱,无非就是害怕历史的、政治的、宗教的、经济的普遍现实淹没了文本的特质。但是, 他们忽略了一切作家都是在历史土壤中生长起来的,思想性格艺术无不打上历史的、时代的特殊烙印;

新批评多多少少意识到诗歌结构的丰富性,但最终把“细读方法禁锢在文本语言的结构之中”(李欧梵),是最大的弊端;新批评非常强调个案的微观分析,但是,实际上要把微观贯彻到底,不能不辅之以宏观。新批评总是拘执于微观。彻底的微观分析是不可能离开历史进程的,其极致必然要突破微观走向宏观。要揭示文本的隐性的密码, 还原到历史语境中去是必然选择。

新批评拘执于单纯微观的研究,难免只见树木不见森林,我们把细读的对象当作人的精神艺术化的结晶来看待,而新批评仅仅把它当作客观的阅读文本。把文本绝对客观化,其实也就是非人化。离开了人的感知,人的情的刹那性,用纯修辞格悖论、反讽、张力、暗喻来“细读”,则是南辕北辙。⑥

炮打之后,孙氏高掌远跖,另起炉灶。他破障西方理论迷信,以极具个人智慧才识构建文学文本解读学,变造新批评的细读,且看他的“夫子自道”,何其自信:

我的细读, 是中国土生土长的, 我的追求, 是中国式的微观解密诗学, 其根本不在西方文论的演绎, 实践源头在中国的诗话词话和小说评点, 师承了中国文论的文本中心传统。其哲学基础是对立统一辩证二分法, 辅之以老子的“一生二, 二生三”的三分法。价值系统来自康德经过朱光潜先生阐释的审美情感(或译“情趣判断” )论。方法结合着马克思在《资本论》中的“细胞”形态的分析, 从逻辑上升到历史的具体分析, 从而扬弃了新批评细读的封闭性。⑦

依据他多年积累的近5百篇细读文章,已然扬弃封闭循环,自成体系,用他自个儿命名叫还原比较论,共分七个层面:第一,价值观念( 真善美)的还原和比较;第二,艺术感觉和科学实用感觉的还原和比较;第三,情感逻辑和理性逻辑的还原和比较;第四,历史的还原和比较;第五,文体的还原和比较;第六,流派的还原和比较;第七,风格的还原和比较。七类层面可压缩为两个关键句:

还原的分级比较阐释;

矛盾的分层推进分析。

在此起决定作用的自然是艺术的感觉还原。举一个简单的例子《再别康桥》,所有分析者对“告别”都会忽略,认为已无油水可揩,可是孙教授穷追不舍。他抛开传统的形象和表现对象之间的统一性(多为重复的无效信息),而着眼未经作者处理的原生状态、原生语义,然后将之与艺术形象加以对比,揭示出差异来进行分析。换句话说,就是从天衣无缝的作品中,找出差异,揭示矛盾,从而提出问题来。以此同时他运用还原法检验,涉及到与原生态比较(徐的散文《我所知道的康桥》)、涉及到与郭沫若同期风格的历史比较、涉及到与徐的前文本比较(早四年写的《康桥再会吧》)。而重头戏自然在文本的还原分析,不妨节录其中一小部分,窥豹一斑:在开头这四句中,潇洒地来,悄悄地回味,哪里来的愁绪和凄楚呢?和云彩告别,就是和自己记忆告别。为什么是轻轻的呢?就是因为和自己的内心、自己的回忆在对话。这里所写的不是一般的回忆,而是一种隐藏在心头的秘密。大声喧哗是不适宜的,只有把脚步放轻声音放低才能进入回忆的氛围,融入自我陶醉的境界。这是一个什么样的境界呢?是一种梦的境界。诗中说得很明白,他说是到康桥的河边上来“寻梦”的:“在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦”,“沉淀”,说明是过去的,不是未来的;是记忆深处的,不是在表面的。所以要向“青草更青处”去追寻。梦是美好的,充满了诗意的,而不是一般的,当然更不是闻一多式的“噩梦”。诗中一系列美妙的词语可以作为证明(清泉为虹、碧水为柔波,杨柳为新娘),那梦美好到他要唱歌的程度。当他写到“载一船星辉”,要唱出歌来的时候,好像激动得不能控制自己似的,但是,他又说,歌是不能唱出来的。这里出现了一个理解这首诗的关键性的矛盾:既是美好的,值得大声歌唱的,但是,又是不能唱的:“沉默是今晚的康桥”,因为,这是个人独享的。这雄辩地表明了这是诗人的默默的回味,自我陶醉,自我欣赏。这种自我欣赏,有个重大的特点,是秘密的,不能和任何人共享的。连夏虫都为他这种秘密的美好的记忆而沉默了。从这里也可以看出,他的轻轻、悄悄,不是为了惊动校园,而是相反,他强调的是,校园的一切都是为了成全他悄悄地回忆自己的秘密。“悄悄是别离的笙箫”,这种悄悄的,独享也是美好的,充满诗意的,无声是一种美妙的、幸福的音乐。⑧孙教授在众人容易千篇一律的地方,找到“轻轻”、“悄悄”、“沉默”等背后隐藏的五重差异,找到表层与深层之间的微妙矛盾,进而淋漓极致、正反多番的析出期间的奥妙。矛盾的第一层次不是与人告别而是与云彩告别;第二层次不是与云彩告别而是与自己的往事隐情告别;第三层次与隐情告别自己即与内心告别只能是悄悄无声地;第四层次这种沉默无声其实是某种情感陶醉;第五层次情感陶醉是“不用带走”的“原地流放”。这样的细读,与英美新批评一点也不逊色,且大有发展,伸张为某种模式。可广泛用于古今中外诗歌的鉴赏上,成就了中国式细读的创设性范式。

三、基于本体“沉默”的“反细读”

与孙绍振热烈的炮打不同,云南大学70后的一行(王凌云),突然从暗处施放冷枪,提出“反细读”理念:诗是人类挣脱沉默、挣脱意识之黑暗昏沉的起跳,它将人和世界带入到逻各斯的光明之中,然而,在诗的底部,沉默依然存在着,它构成了语词的岩石般基础。基于诗本体总是以某种命定的方式返回诗的开端或终结处的沉默里,且诗行里积蓄起来的沉默力量是诗歌创造力的基本要素,许多诗人们主动选择的是一种“自杀性”修辞——沉默。故在现代世界,真正的交流几乎不可能,在重压之下,也只能走向沉默、走向无言或言辞破碎的戏剧。⑨在这一前提下,作者进一步阐述细读的困境,出现两种症候:一是追求“完全阐释”,二是追求更多新的阐释”——这就大大违背了诗的“沉默的本体”。在作者看来:“一首诗如同一间房子,试图用“意义之光”照亮所有的角落,不放过任何一个细节,恰恰是破坏了它的完整性——这就是细读理性主义的弊病。细读理性主义逼迫每个细节都说出他看来“有意义”的话,而不允许它们沉默。这种审讯、拷问甚至逼供的态度,最终会使诗歌变得极端疲惫和丧失神采。⑩出现阅读接受中屡见不鲜的“奇观”:极为精彩的阐释被用到平庸之作,结果被抬高得“天花乱坠”;一首诗越是简短沉默,留白越多,阐释的“废话”也就成正比例疯长。写作与阐释就发生深刻的龃龉:“诗在做减法,而批评在做加法;诗中那少而简单的字句,在细读的显微镜下放大为极为复杂的编码。用‘少就是多’的逻辑来弥合作品与阐释之间的这种不对称,显然并不能让人满意。”⑪同样不能满意的是将文本当成某个理论学说的例证、注脚或临床实验样品。在洋洋洒洒倒出一大堆“反细读”的理由之后,可作者最终还是不能否认阐释是必要的(以区别苏珊·桑塔格的《反对阐释》⑫)关键还在于掌握细读的分寸感:“细读之所以需要分寸,就是防止说得太多、太满而破坏作品深处的沉默。细读者不应该僭越,以为自己可以解释一切,而是应该意识到细读的限度,意识到作品总是包含着沉默的部分,也就是黑暗、神秘和不可解释的部分。”⑬

细读的分寸感如同阐释的边界,说来容易践行起来并不简单。比如2012年在北京香山召开《诗歌批评与细读》研讨会上,人大夏可君阐释陈先发的名篇《前世》,肯定主人翁关于爱情的决绝态度,集中体现在开篇四个层面的“脱”字,接着他进一步引申,其实“脱”字已逃逸出文本的原意,转化为作者暗示自身写作过程脱胎换骨的寄寓。在场的笔者却不敢苟同其后面的说辞,认为无论从逻辑发展,还是情景安置,文本四个层次的“脱”法,从表层到内里、从肉体到灵魂、从物质到精神、从时间到空间,仅仅是针对爱情涅槃这一事件本身而已,并没有必要逾越到原作者的写作立场。是夏氏的过度细读吗,还是笔者拘泥于“文本忠实”?一时还真是不好分辨。

事实上,早有一些学人将感悟与细读加以综合运用“一方面通过逐行逐句语象的拆解、分析,尽可能充分地揭示一首诗的内涵和形式意味,另一方面又将由此势所难免造成的对其整体语境魅力的伤害减少到尽可能小的程度。”⑭更多的学人是将两者都“投入”历史化的语境中,接受外在世界的冲击,以便克服接受的随意或闭合。

不管怎样,还是应该感谢一行,在所有人趋之若鹜的境况下,他敏锐感知诗歌本体的沉默、黑暗、非解部分,从而引出细读的限度“告诫”(亦即阐释的边界问题)。笔者以为一行提出最有价值的说法还是将诗歌文本的沉默分为双层构造:底部是属于形而上的沉默部分,在诗歌里并不显形;上层的沉默是以某种可见的、拥有具体形态的方式呈现的。于此展开对穆旦、韩东、多多、吕德安、杨健、桑克具体作品的细读。如哑石《青城诗章》反复出现的“山谷”,有如巨大的子宫,沉默是满盈其中动荡的羊水,包裹着一个“幼神”或“元婴”,显然是属于底层的深部的沉默冰山,而围绕山谷的风声、云影、虫鸣、暮色所遗下的间隙留白则属于显像的具体沉默。所以其结语是,“好的细读,从沉默中对作品的阅读或注视为开端;在“久久的注视”之后,仿佛从沉默中吸取了足够的语言,才能开始对作品的阐释(“注释”)。细读的实质,是向作品提问,同时倾听作品对问题的回答,也就是在作品之中吹拂着风声。”“细读始于沉默,并终于沉默——在沉默中,期待着“注视”转变为“注释”的时刻。”⑮一行无疑贡献了一个相当精彩的细读理念,值得大家分享。在细读理论不断丰富与延伸的态势下,我们是不是也应该查验一下不同于上一章悟读的笼统方式,而展现自家的“穿墙术”?

四、“细读”方法举隅

除前面介绍孙氏具有范式意义的“还原法”外,各路细读兵马,其实已经汇成浩荡的阐释大军,且配备各种成型武器,形成各自特色、亮点,择其若干,略加说明。

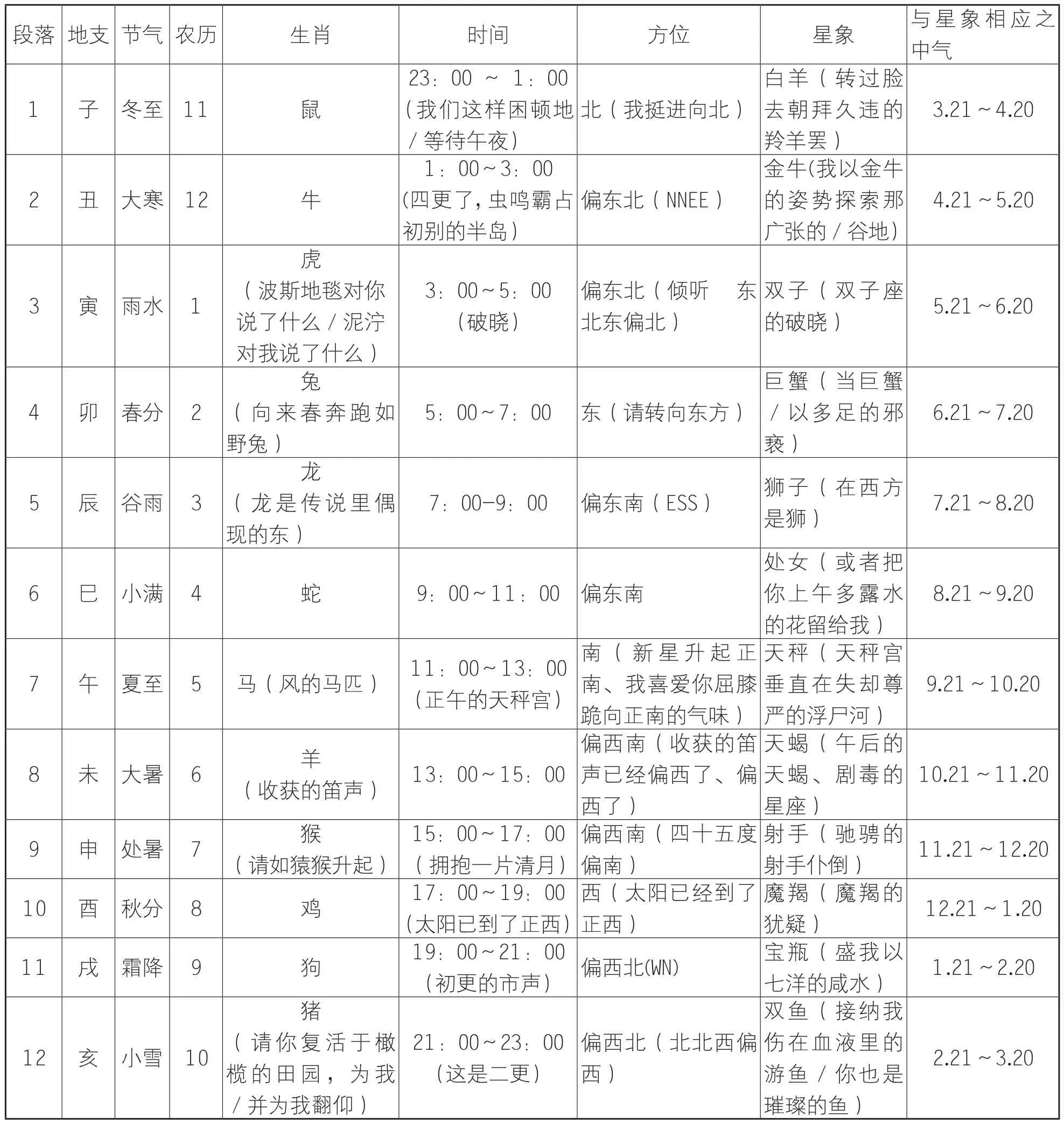

1.郑氏“拆卸”法

台湾诗评家郑慧如教授一向以细读著称。2014年在香山会议提交的论文《诗之所不能畅所欲言的》是这方面的标本。她通过对杨牧《十二星象练习曲》的拆卸,从两两互生、补缀救济的话语因子,审度诗作中星象与地支、生肖与星象、方位与星象、时间与星象的关连,讨论杨诗的四个问题:隐晦、形式、声音及现代性修辞方式。她用工笔制作一张“导航图”,使得《十二星象练习曲》,经由道口、岔路、红绿灯、斑马线,顺利抵达目的地。这种有理有据的清晰,得益于文本的结构、元素、意象、词语间的层级微分,具体说,是11个段落中的地支、节气、月份、生肖、时间、方位、星座都在细密的区隔中找到与文本、诗语对应、呼应、互文、补济的位置。试看:

段落地支节气农历 生肖 时间 方位 星象 与星象相应之中气1 子冬至11 鼠23:00 ~ 1:00(我们这样困顿地/等待午夜)北(我挺进向北)白羊(转过脸去朝拜久违的羚羊罢)3.21~4.20 2丑大寒12 牛1:00~3:00(四更了,虫鸣霸占初别的半岛)偏东北(NNEE)金牛(我以金牛的姿势探索那广张的/谷地)4.21~5.20 虎3 寅雨水 1(波斯地毯对你说了什么/泥泞对我说了什么)3:00~5:00(破晓)偏东北(倾听 东北东偏北)双子(双子座的破晓) 5.21~6.20 兔4 卯春分 2(向来春奔跑如野兔)5:00~7:00 东(请转向东方)巨蟹(当巨蟹/以多足的邪亵)6.21~7.20 龙5 辰谷雨 3(龙是传说里偶现的东)7:00-9:00 偏东南(ESS) 狮子(在西方是狮) 7.21~8.20 6 巳 小满 4 蛇 9:00~11:00偏东南处女(或者把你上午多露水的花留给我)8.21~9.20 7 午 夏至 5 马(风的马匹) 11:00~13:00(正午的天秤宫)南(新星升起正南、我喜爱你屈膝跪向正南的气味)天秤(天秤宫垂直在失却尊严的浮尸河)9.21~10.20 8未大暑6 羊(收获的笛声) 13:00~15:00偏西南(收获的笛声已经偏西了、偏西了)天蝎(午后的天蝎、剧毒的星座)10.21~11.20 9申处暑7 猴(请如猿猴升起)15:00~17:00(拥抱一片清月)偏西南(四十五度偏南)射手(驰骋的射手仆倒) 11.21~12.20 10 酉 秋分 8 鸡 17:00~19:00(太阳已到了正西)西(太阳已经到了正西)魔羯(魔羯的犹疑) 12.21~1.20 11 戌 霜降 9 狗 19:00~21:00(初更的市声) 偏西北(WN) 宝瓶(盛我以七洋的咸水) 1.21~2.20 猪12 亥 小雪 10(请你复活于橄榄的田园,为我/并为我翻仰)21:00~23:00(这是二更)偏西北(北北西偏西)双鱼(接纳我伤在血液里的游鱼/你也是璀璨的鱼)2.21~3.20

单就这一表格的“微分”排列,可以见出台湾现代诗阐释的“女红”手艺,达到一种怎样丝丝入扣的境地。表面上看,这是文本中心的意图路线,但稍换个角度,也可视为阅读主体的主动选择:为什么她要采用类似医院的CT扫描?她完全可以采用“粗线条”的32排,为何偏偏要朝向64排、128排、256排的超层级成像走(越往高处走,精准度越高)?这只能归结于接受主体的“主观故意”,也恰巧与客观文本意图高度吻合。有些人会很反感这种“机械”方式,他们没有意识到,许多成果、许多问题的疏通在“分叉学科”那里可能得到解决。某些科学主义方法进入文本褶皱处还是可行的。

2.李氏“索隐”法

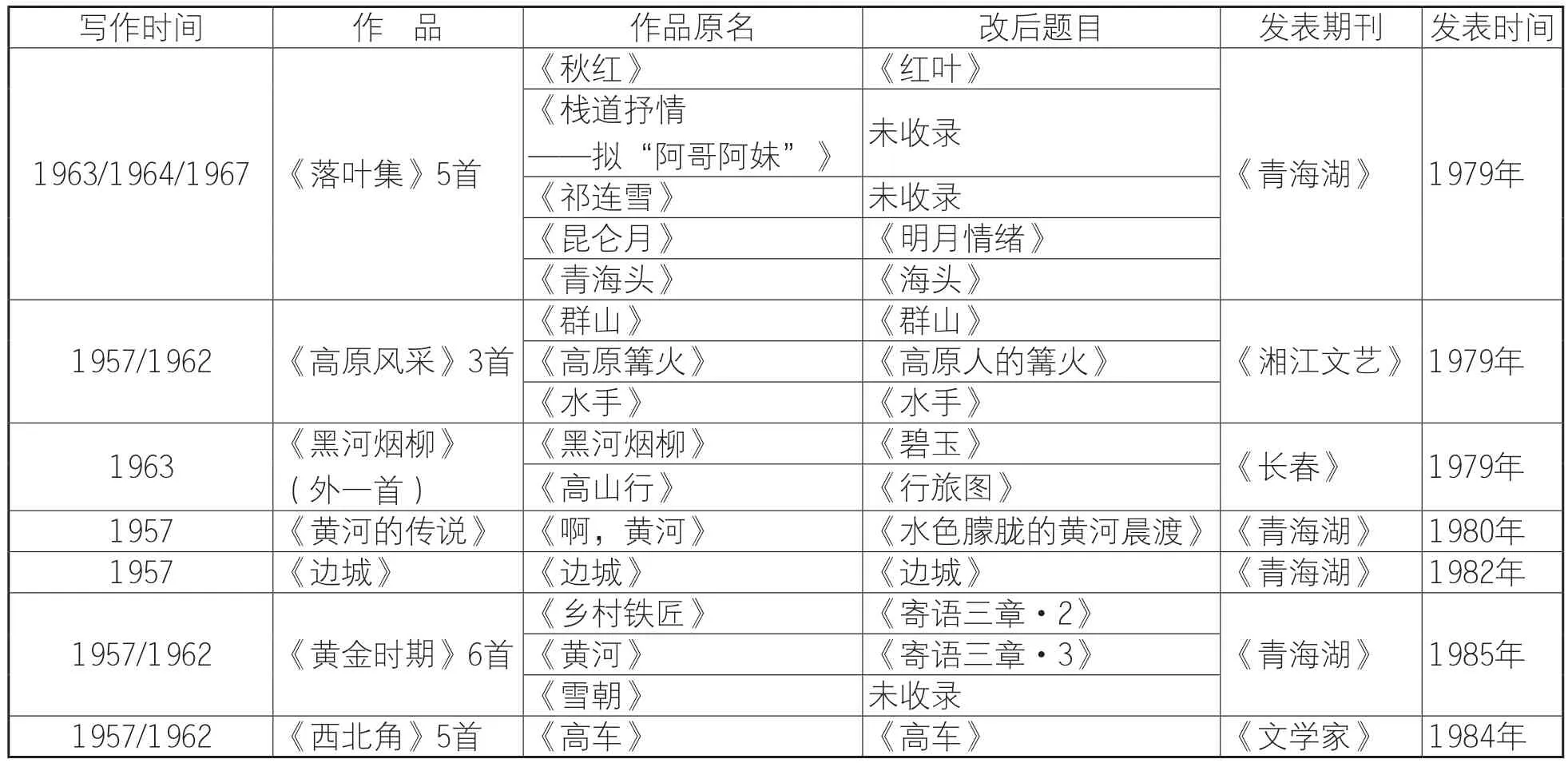

耿占春的博士生李海英,通过对昌耀版本的考据,发现昌耀早期有60多首诗作做了改动,较大改动有23首。这一考据结果,发现大诗人不仅没有史家定评所说的当时就游离于时代主流, 反而有时候非常“配合”。总体上,改写前的旧作是“乐观激越的高歌”,改写后的新作则变成“沉痛忧郁的低吟”。曾经在“修改”或“重写”诗作后面所做的时间标记,不知为何在后来出版的《昌耀诗文总集》几乎全部删除,只留下“初稿”记号。因为全部依据都来源于重新改写,加上研究者不加分析地相互征用,造成了一些令人吃惊的误解。

表1 昌耀改动幅度较大的“旧作”一览

抽样《群山》结尾:

我总希冀

它们猝然惊醒,

抬起头来,

啸然一声,

作一次惊愕的眺视,

而后,

和我们一同 欢呼。

1957.12.7.

(见1979年《湘江文艺》)

我怀疑:

这高原的群山莫不是被石化了的太古庞然巨兽

当我穿越大山峡谷总希冀它们猝然复苏

抬头啸然一声,随我对我们的红色生活

作一次惊愕的眺视

1957.12.7

(见《昌耀诗文总集》2000年版)

显然,半个世纪的前后改动较大,前作是对“红色生活”的主动认同,后改呢,转变成觉醒后的质疑,思想含金量无疑大大提升了。李海英经过仔细对照,觉察到通过短句合并,节奏上的紧张使诗的情绪变得躁动不安,这在早期是完全看不到的,恰恰就从这有意的变更证实“改版”是为着现实功利的需要。改后的文本在形式与风格上与诗人很晚才发表的“旧作”有很多相似之处,很容易获得重塑觉醒者的形象优势,但从真实性出发,则可能屏蔽了与另一个“原在”的差距,这是不是有违写作伦理之于文学史的忠诚态度呢?

李海英用考古学的刷子,层层拂去被尘土遮盖的一行行文字,为研究史料成功还原诗人早期创作的真实面貌做出翔实努力。从书写角度讲改写是允许的,而且是被鼓励的,但关键是重大改动而没有标示“时间版本”,会造成什么后果呢?不明真相的读者或研究者会相信在一个特殊的年代, 诗人不但没有被时代洪流湮没,反而奇迹般地挺立着。这种力图使早期的诗歌向食指们的方向靠拢而获致较高评价,在进入诗歌史(文学史)中赢得更加有力的地位,引发了人们对诗人人格的重新打量。仿佛事情并不是很大,也不乏先例,但李海英貌似不起眼的钩搜工作,其实意义不小。

她同时委婉批评了对诗人“精益求精”的改写目的不实辩护,纠正了研究者粗疏和人云亦云的学风,推翻了权威文学史和评论家关于“一开始就偏离主流”的过高论断,恢复了一个诗人不同创作阶段的面目。

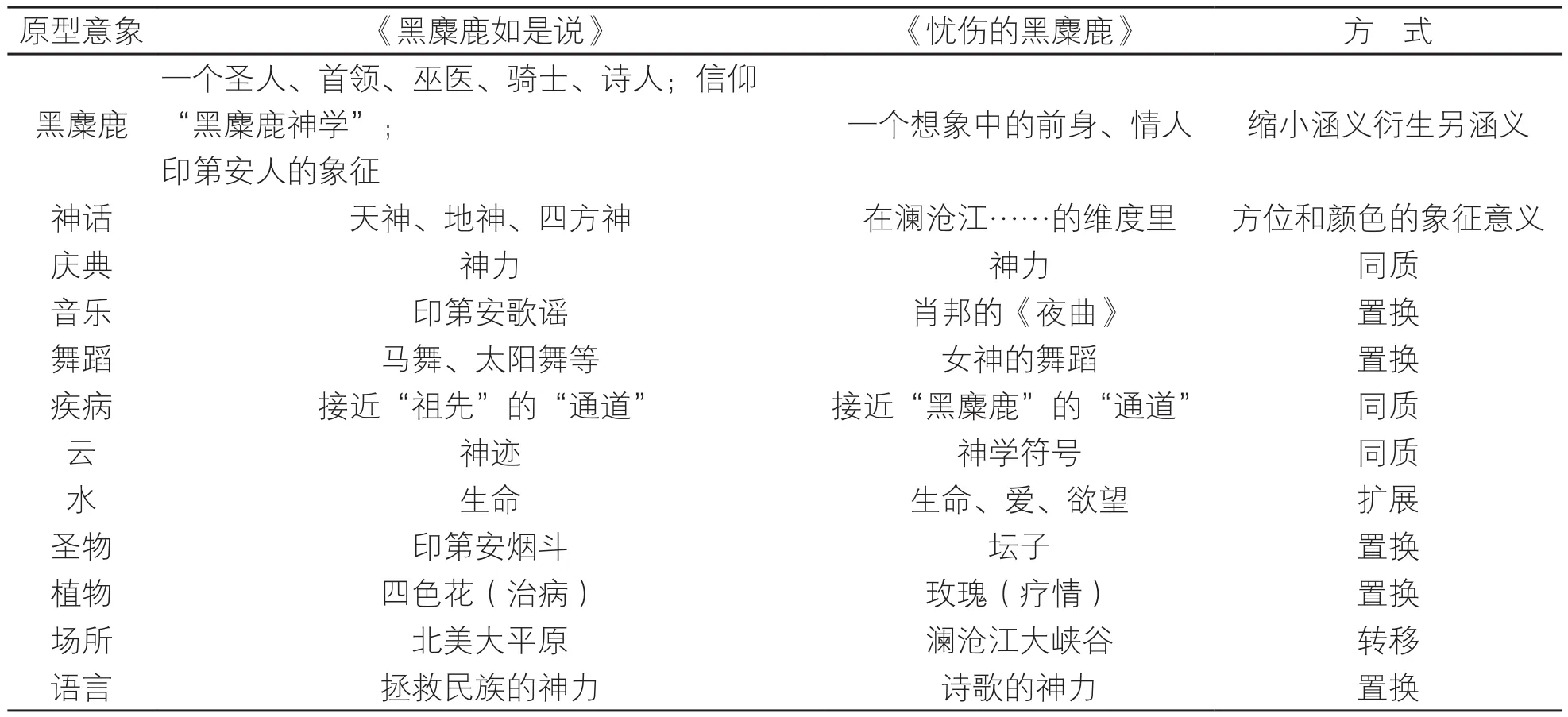

对于海男2014年获“鲁奖”的组诗《忧伤的黑麋鹿》,李海英同样毫不客气进行考古学耙梳,考证出《麋鹿》的潜文本来源三个部分:苏族奥格拉部落圣人传说、艾米丽·狄金森的爱情诗篇、彼特拉克式的十四行诗,与海男所言深受马尔克斯、尤瑟纳尔的影响并不相符。功课做到如此学理性的源头追溯,实在叫人感佩。她通过原型意象的10处比对,清晰海男的“黑麋鹿”来自于《黑麋鹿如是说》,两个“黑麋鹿”具有形式的一致性。

原型意象 《黑麋鹿如是说》 《忧伤的黑麋鹿》 方 式黑麋鹿一个圣人、首领、巫医、骑士、诗人;信仰“黑麋鹿神学”;印第安人的象征一个想象中的前身、情人 缩小涵义衍生另涵义神话 天神、地神、四方神 在澜沧江……的维度里 方位和颜色的象征意义庆典 神力 神力 同质音乐 印第安歌谣 肖邦的《夜曲》 置换舞蹈 马舞、太阳舞等 女神的舞蹈 置换疾病 接近“祖先”的“通道” 接近“黑麋鹿”的“通道” 同质云神迹 神学符号 同质水生命 生命、爱、欲望 扩展圣物 印第安烟斗 坛子 置换植物 四色花(治病) 玫瑰(疗情) 置换场所 北美大平原 澜沧江大峡谷 转移语言 拯救民族的神力 诗歌的神力 置换

通过迪金森“蜜蜂”的情爱模式(第1339首、1035首、1522首等;也涵瓦莱里《蜜蜂——致弗朗西斯·苗芒徳》),勾连出海男相似的指向性“爱情的飞行者”、“诗歌的灵翼”;通过十四行体与十四行的“一字差”的入微比较,看到彼特拉克式的靠音步转换完成情绪变化,海男则用咏叹调方式达成浓烈情感的表象汇聚,最后再通过史诗方位与抒情维度比较,李海英勇敢得出一个结论:女诗人沉迷在“原始假想”的叙事中,以仿像的方式进行模拟;某种程度上该诗麋鹿是一个伪原型形象,脱离了最基本的地方性知识,无法承载原型功能。⑲这一决断固然可以商榷:即诗人在发生学过程中,是完全可以紧紧抓住“一鳞半爪”进行天马行空式的感觉想象的,无需太顾及严格意义上的集体无意识,否则容易束缚创作手脚,但李海英这种穷追不舍、索隐学的考究精神,在当下浮躁空滑的学风中,显得弥足珍贵。

3.木氏“缠绕法”

70后的木朵堪称细读怪才,迄今写过这方面的文章多达200篇,迥异于他人的做法一是“双重出发”(不断交织作者、读者视域),特别心仪写作发生学,为写作过程拨开更多“出路”。二是对对象所有可能的“细节”,进行反复的、环绕式的“包抄”与“蚕食”。

如陈律的《花蟹》虽然只有两行“沙砾上,一只花蟹爬向金字塔光辉的中央空间。/无人知道这是开始还是结束。”但木朵竟一口气写出3千字“笺注”,像这类文章于他是家常便饭,小菜一碟:读者会不会因为这首诗篇幅太短,而计较于一字一词的确切性,比如为何是“一只”而不是“一对”花蟹走出来报幕呢?那么,这是一只来自埃及的小动物给予的视觉冲击,还是他在沙砾与金字塔之间预备的一位外号叫“花蟹”的搭桥人?读者可以比较两种类似的修改版本:其一,去掉“沙砾上”,或将它改为“地铁车站”;其二,全句简化为“沙砾上,花蟹在爬行”。除了作者临时感受到那些幻影赐予与“金字塔”有关的关系,读者如果察觉到这座“金字塔”可有可无或可以被其他模型替代,那么,他们完全可以不听从作者的刻意,而去寻觅他们与作者之间可能存在的共识。

一只花蟹爬向一个虚无的空间,这件事经过修辞的撕扯、裁剪,已经变成了可静观其变的或然性现象,很明显,诗句并没有安排花蟹来发言,它处于被观察的位置上,诗句中不曾弥漫它的口吻;“爬向”这个谓词试图说明一连串动作中的有代表意味的一个步骤,充满了对被描写对象与一首诗的方向感的期许,乃至于读者随后不得不设想下一步该如何行动,尤其是一个空间被多个修饰词油漆之余,它还能承受诗的第二行的粉饰吗?作者的目光是继续等待花蟹的实际路线发展,还是从这个对象的身体上游离出来,从另一些角度筹办诗的另一枝湿漉漉的蓓蕾?简言之,如何在现有的基础上,搭建诗的上层建筑?

但从诗的分行排列的形态上看,诗的第二行反倒像第一行的奠基石,第一行的那个“中央空间”才是上层建筑,刚好居住在诗的第二行之上。于是,诗句在向下发展、延伸,都是服务于第一行已经修建好的空中楼阁,第二行或第三行都是在为之寻求合理的支撑。好奇的读者可以试着将这首诗现有的两行调换一下位置,以便观察此举造成了怎样的损益。也为发现诗之分行的更多秘密擦亮眼睛。

然而,知道了“开始”或“结束”,难道就可以成为那只花蟹的知音吗?所以说,这首诗还有一个疙瘩不曾力图去分解:无人知道与人人知道,二者之间存在优劣之分吗?如果第二行改为“有人知道这是一个结束”,这首诗意趣的走向又会如何?⑳

以上几节,“演绎”了开头与结束、时间与空间、分行与排列、有无与幻觉。木朵的细读特点是左盼右顾、瞻前顾后,进两步退一跬、迟疑、迂回、盘绕。一心一意为“所有者”着想,也沉浸于作者写作过程的语境中,不单是替他担忧,全然是为他设身处地。在任何边角、缝隙间、悬疑处、拐角处,木朵提着小灯笼,轻声细语,前后关照,特别善解人意,纡余委备。他用精美的比喻“颠来倒去”,且在晦暗中自燃。笔者姑且将木朵的细读方式称为“缠绕法”。这是他一段有关具体缠绕的说辞:“我是有一些策略的,比如:①罗列他的一些诗,从落款日期找一根线索,把某些显著的特点串起来,然后设计出一个像样的“术语”,但最好不是“熟语”。②从章节形态上发现地势地貌,了解他对诗的讲究,看看在布局方面是不是不拘一格,有无一些明确的安排,有无一些凿痕。那种有意识去试验某种写法、体裁和素材的小诗,往往通过凿痕传达出一些消息,批评者要及时发现。③他是如何起行的,又在哪儿转身,即小诗内部的结构和变化也充满了值得探险的乐趣。④他和哪些诗人的趣味相近,从中发现那种秘密的师承。⑤他如何点题?是慢悠悠走过去,还是搭乘电梯去?是借别人的角度,还是现身说法?”㉑像这样“无孔不入”的作业,显然与点醒的感悟范式大相径庭。难怪拐到另一尽头的徐敬亚很是感冒,有一次批木朵简直“不知所云”(《一篇1576字的莫名文章令我如此惊奇》)。无需掩饰木朵有时过于繁琐,但其对批评界的粗放风气,有着独到的“矫枉过正”。

4.陈氏“元素”法

笔者一直视现代诗为多种元素的混沌组合、化合,如拙著《台湾诗歌艺术六十种》与《百年新诗 百种解读》二书,有意抛开通常面面俱到的赏析,“只抓一点不顾其余”,对每个文本的突出元素都加以挖掘。

例如:挖掘声音元素(杨黎《红灯亮了》)在能指层面上重复滑动的意义;挖掘智性元素,从《马后炮》(藏棣)中产生的五种智力游戏;挖掘意识流元素,如何拽住《北方日记》(郑单衣)的呓语幻象。挖掘极简主义元素《纪念日》(北岛)所体现的新写作路向。以及原型与“情结”元素,如何在100串《葡萄》(丁燕)那里起作用;“间离”元素在《甲乙》(韩东)中的陌生化效应;电影元素“推拉摇移”怎样在《小站》(舒婷)中放映四组镜头五种景深,乃至用气元素细分出隐藏在《对弈》(大仙)中的阴气、真气、仙气、灵气、玄气。针对同题诗《鱼玄机赋》(翟永明)和《鱼,玄机》(颜非)两种叙事诗体,笔者在“架构”视域下,将两者分化为五种要素,分别为主题、角色、戏剧性、逻辑线索、叙事视角,再进行比较,从而探取双方写作的优长。(具体略)

细读的方式还可以推出好多种,比如简政珍关于转喻的细读、张桃洲关于语调的细读、王泽龙关于虚词的细读、张学昕关于“顿”的细读,还有“闯入者”林泉江关于“建筑”的细读,通过100位国际级建筑师与黄礼孩100多首诗的“互文”,在双子星座或地平线上,搭建眼花缭乱的“诗筑”与“诗邸”㉒吴晓东关于“原型”的细读,从三十年代现代派的艺术母题如“扇”“楼”“窗”“镜”“梦’等编排出“纳蕤思”(水仙精灵)的生命密码㉓限于篇幅关系到此打住。相信随着细读成为现代诗阅读主体的接受“主食”,在摆脱此前粗简型模式后,现代诗阐释无疑会迎来多元的精雕细脍。作为诗学的根本基础——只要细读工作做扎实了,现代诗经典化的展开和现代诗史的撰写也就容易走向正常化。在无所不在的主体“误读”策划下,展开多样化的“悟得”与“细读”,“悟得”与“细读”或独立或联袂作业,将使现代诗接受的有效性赢得更多方法论的保障。

【注释】

①(美)威尔弗雷德·L·古尔灵等:《文学批评方法手册》,姚锦清等译,春风文艺出版社1988年版,第103-108页。

②(德)康德:《判断力批判》,邓晓芒译,人民文学出版社2002年版,第129页。

③ 参见徐克瑜:《诗歌文本细读艺术论》,甘肃人民出版社2009年版。

④ 李健吾:《李健吾文学评论选》,宁夏人民出版社1983年版,第50页。

⑤ 陈仲义:《现代诗读解策略》,《名作欣赏》2012年第2期。

⑥⑦ 孙绍振:《美国新批评“细读”批判》,《中国比较文学》2011年第2期。

⑧ 孙绍振:《再谈“还原”分析方法—以〈再别康桥〉为例》,《名作欣赏》2004年第8期。

⑨⑩⑪⑬⑮ 一行:《诗歌中的沉默与细读的使命》,《新诗评论》2015年(总第十九辑),北京大学出版社2015年版。

⑫ 1964年苏珊·桑塔格提出“反对阐释”的主要理由是看到艺术批评目的是要控制驾驭艺术,看到智力的伤害性,导致艺术贫瘠枯竭,故而必须恢复爱欲与感觉,以便更多地看到文本自身,所以她无所顾忌地下了结论:“我们需要一种艺术的性欲来取代阐释学。”

⑭ 唐晓渡:《中外现代诗名篇细读》,重庆出版社1998年版,第 252页。

⑯ 郑慧如:《诗之所不能畅所欲言的——论杨牧〈十二星象练习曲〉,兼及现代性》,《如何现代 怎样新诗——中国诗歌现代性问题学术研讨会》论文集(下),首都师范大学中国诗歌研究中心2014年11月。

⑰ 李海英:《早期昌耀:时代洪流中的歌手》,《武陵学刊》2010年第6期。

⑱⑲ 李海英:《影响无焦虑 釜底且游鱼——以〈忧伤的黑麋鹿〉为例谈当代诗写与评价的失衡》,《江汉学术》2015年5期。

⑳ 木朵:《花蟹的幻觉》,木朵文集,http://moodoor.blog.163.com/,2010.7.25。

㉑ 木朵:《批评之难》,木朵文集,http://moodoor.blog.163.com/,2010.7.25。

㉒ 林泉江:《诗筑的天空——黄礼孩的诗与100位建筑师的对话》,海风出版社2015年版。

㉓ 吴晓东:《临水的“纳蕤思”:中国现代派的艺术母题》,北京大学出版社2015年版。

作者简介※厦门城市学院人文艺术系教授