炎性肌病 脂质沉积性肌病肌电图结果对比分析

2016-04-22程倚萌周明锴耿世平王文涛

程倚萌 周明锴 耿世平 王文涛

1)郑州市第三人民医院神经内科 郑州 450003 2)郑州大学第二附属医院重症科 郑州 450014

·诊治研究·

炎性肌病 脂质沉积性肌病肌电图结果对比分析

程倚萌1)周明锴2)耿世平1)王文涛2)

1)郑州市第三人民医院神经内科 郑州4500032)郑州大学第二附属医院重症科郑州450014

【摘要】目的分析炎性肌病与脂质沉积性肌病(LSM)的肌电图(EMG)特点。 方法选取2003-08—2012-08我院确诊的25例炎性肌病患者和25例脂质沉积性肌病患者为研究对象,回顾性分析其临床与肌电图资料。结果炎性肌病患者出现自发电位的几率为51.02%,脂质沉积性肌病患者出现自发电位的几率为22%。炎性肌病和脂质沉积性肌病均可合并神经源性损害,炎性肌病运动单位动作电位(MUAP)神经源性损害出现几率4%;脂质沉积性肌病合并神经源性损害时,MUAP神经源性损害占24%。 结论炎性肌病和脂质沉积性肌病肌电图表现有差异,有助于两者的诊断与鉴别诊断。

【关键词】炎性肌病;脂质沉积性肌病;肌电图

炎性肌病是一组表现为免疫介导的骨骼肌炎性反应获得性肌肉疾病,其中以肌炎(PM)和皮肌炎(DM)最常见。脂质沉积性肌病系由脂肪酸代谢异常,脂质在肌纤维沉积引起的肌病,临床表现复杂,与炎性肌病鉴别困难。本文旨在通过对25例炎性肌病、25例脂质沉积性肌病进行回顾性分析,探讨两种肌病肌电图表现的差异性,以助于炎性肌病和脂质沉积性肌病的诊断和鉴别诊断。

1资料与方法

1.1一般资料选取2003-08—2012-08北京大学第三医院和郑州市第三人民院病理确诊的25例炎性肌病患者、25例脂质沉积性肌病患者为研究对象。肌炎、皮肌炎诊断均符合2004年风湿病学会制定的诊治指南提出的诊断标准[1]。脂质沉积性肌病患者亦均行肌肉病理检查和血浆肉毒碱水平测定。50例标本中男28例,女22例;年龄5~60岁,平均38岁。病程3 d~10 a。所有病例均排除其他原发性或继发周围神经病。

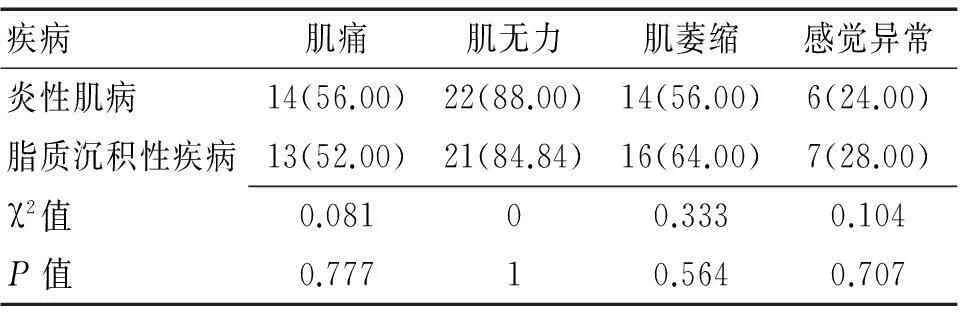

1.2临床症状比较见表1。

表1 炎性肌病和脂质沉积性肌病临床表现 [n(%)]

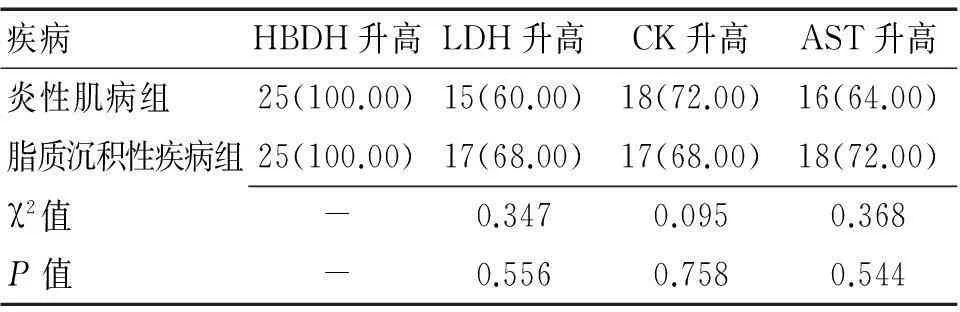

1.3肌酶谱检查所有病例均行血清α-羟基丁酸脱氢酶(HBDH)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸肌酶(CK)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)测定,并与正常值对照,判定异常情况。见表2。

1.4肌电图检查

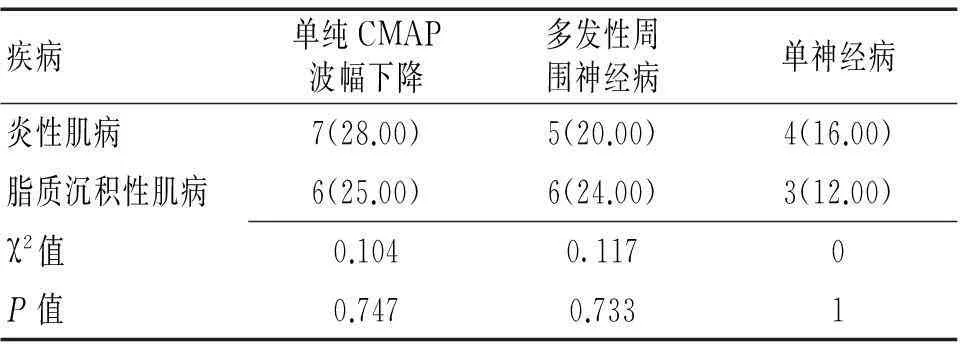

1.4.1神经传导速度测定(NCS):运动神经传导测定检查包括正中神经、尺神经、胫神经、腓总神经,主要观察指标有传导速度(MCV)、远端潜伏期(DL)、复合肌肉动作电位(CMAP)的波幅。感觉神经传导包括正中神经、尺神经、腓肠神经,测定采用顺向法,记录传导速度(SCV)及感觉神经动作电位(SNAP)波幅。测定结果与本实验室性别年龄匹配的正常值对照。传导速度减慢或运动末端潜伏期延长超过正常值的20%为异常,SNAP和CMAP波幅低于正常低限为波幅降低。根据测定结果判定周围神经损害的类型。见表3。

表2 炎性肌病和脂质沉积性肌病肌酶谱

表3 炎性肌病和脂质沉积性肌病NCS表现 [n(%)]

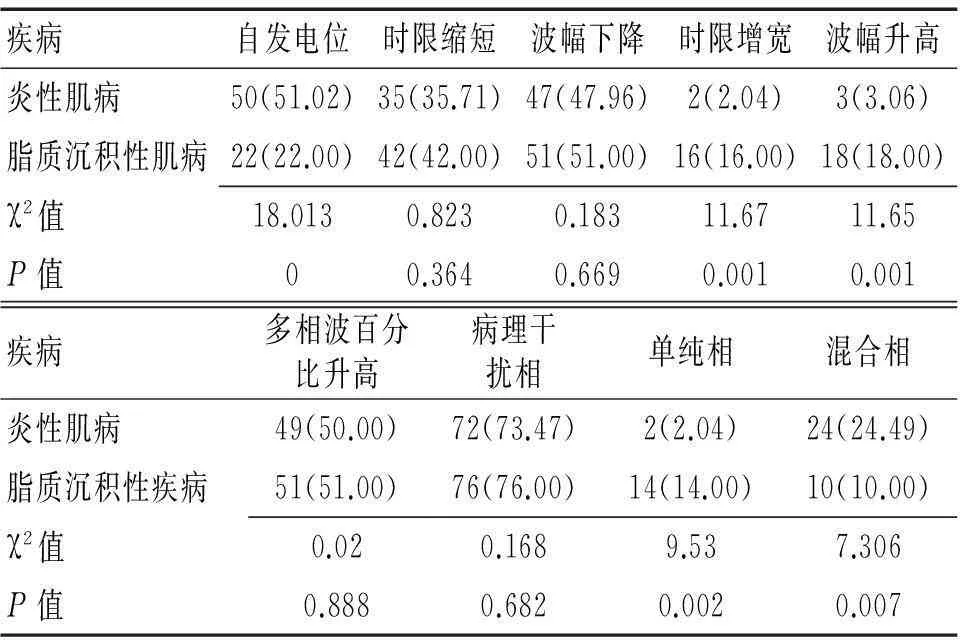

1.4.2同心圆针电极肌电图检查:检测的肌肉为三角肌、肱二头肌、小指展肌、股四头肌、腓肠肌。观察项目包括:①安静时自发电位(纤颤电位、正锐波、复杂重复放电、肌强直放电),自发电位出现2处以上为异常。②小力收缩时20个运动单位动作电位(MUAP)时限、波幅及多相波百分比,时限为去多相波后重新计算的平均时限。结果与本实验室性别及年龄相对应的正常值对照,平均时限<正常值的20%为缩短,>正常值的20%为增宽,波幅<正常值的44%为降低,>71%为升高。③大力收缩时募集电位的相型及峰—峰波幅值。根据相型和峰—峰值,分为干扰相、近干扰相、混合相、单纯相、病例干扰相。其中炎性肌病组共测得肌肉98块,脂质沉积性肌病组共测得肌肉100块,分别对每块肌肉进行评判。见表4。

表4 炎性肌病和脂质沉积性肌病针极EMG

1.5统计学方法采用SPSS 17.0软件包进行统计学分析,计数资料以百分率(%)表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1数据统计炎性肌病和脂质沉积性肌病在自发电位、时限增宽、波幅升高、单纯相、混合相观察项目比较差异有统计学意义(P<0.05),余差异无统计学意义。

2.2肌电图结果具体分析在NCS检查中,炎性肌病共发现5例多发性周围神经病。表现为动作电位波幅下降较传导速度减慢明显,且下肢波幅下降较上肢明显,感觉神经波幅下降重于运动神经。提示神经病变以轴索损害为主,下肢重于上肢,感觉损害明显。4例单神经病中3例为腕管综合征,1例为尺神经病变。脂质沉积性肌病中,6例多发周围神经病表现为运动、感觉神经传导速度减慢,感觉神经动作电位波幅下降。3例单神经病中1例为腕管综合征,1例为腓总神经损害,1例为单腓肠神经损害。

针极肌电图检查中,炎性肌病中14例表现为急性肌源性损害,即自发电位出现、MUAP平均时限缩短、波幅下降、大力收缩呈病理干扰相;5例为肌源性损害恢复期,主要改变为MUAP平均时限、波幅基本正常,但多相波明显增多;1例为肌源性损害合并神经源性损害,部分肌肉出现MUAP平均时限增宽、波幅升高,大力收缩呈单纯相;可疑肌源性损害2例;3例未见肯定异常。脂质沉积性肌病患者16例为单纯肌源性损害,5例表现为肌源性损害和神经源性损害共存,1例为神经源性损害,可疑肌源性、神经源性损害各1例,2例未见肯定异常。

炎性肌病中,16例经临床判断处于疾病急性期或加重期,肌无力肌痛明显,其中14例(87.5%)出现自发电位,13例(81.25%)肌酶谱明显升高。脂质沉积性肌病中,有12例因劳累或饮食不当致临床症状加重,其中仅3例(25%)出现自发电位,肌酶谱检查10例(83.33%)明显升高。

3讨论

PM和DM是以骨骼肌受累为主的自身免疫性疾病,LSM是由于肌肉中长链脂肪酸代谢障碍,脂质在肌纤维沉积引起的肌病。临床表现相似,肌酶谱等辅助检查无明显差异,临床鉴别诊断困难。往往将脂质沉积性肌病误诊为炎性肌病[2]。

但本研究发现,炎性肌病和脂质沉积性肌病在EMG表现中有一定差异性。脂质沉积性肌病肌肉安静时自发电位要少于炎性肌病,观察结果与既往文献报告一致[3]。尤其在肌病急性期或复发加重期,两者肌酶谱均可明显升高,而脂质沉积性肌病肌肉中自发电位出现几率明显少于炎性肌病。提示肌肉疾病急性期或加重期,肌酶谱明显升高,肌肉安静时未找到自发电位,仅表现为波幅降低、平均时限缩短趋势,应高度怀疑脂质沉积性肌病,相反则考虑炎性肌病。出现这一现象可能与病理改变有关:脂质沉积性肌病病理多为肌纤维内脂滴明显增多,肌纤维坏死少见;炎性肌病病理多表现为肌纤维局灶性坏死。

本研究还发现,MUAP方面的异常,尽管两种疾病均可合并周围神经损害,但炎性肌病仅1例MUAP出现神经源性损害特点。炎性肌病合并周围神经损害多表现为NCS的异常,MUAP神经源性损害甚少。脂质沉积性肌病中6例出现MUAP神经源性损害,或与肌源性损害并存,或表现为单纯神经源性损害,说明脂质沉积性肌病MUAP神经源性损害出现几率较高。提示在临床工作中,以肌无力起病伴或不伴周围神经受累,血肌酶谱明显升高的病例,针极肌电图检查提示肌源性损害合并神经源性损害或单纯神经源性损害时,应较多考虑脂质沉积性肌病的可能。炎性肌病出现神经损害的原因可能由于肌肉的节段性坏死分离了终板和肌肉,或由于免疫反应造成了肌肉和神经两系统分离[4-5]。关于脂质沉积性肌病周围神经损害的原因,有学者提出可能与脂质累及雪旺细胞有关。但本研究中发现神经传导波幅下降,MUAP平均时限增宽、波幅升高的改变,说明非单纯髓鞘损害,同时还伴有轴索损害。脂质沉积性肌病周围神经受累的机制有待于进一步探讨。

总之,炎性肌病和脂质沉积性肌病肌电图表现有差异,对于两者的诊断和鉴别诊断有帮助。

4参考文献

[1]中华医学会风湿病学分会.多发性肌炎和皮肌炎诊治指南(草案)[J].中华风湿病学杂志,2004,8(5):317-319.

[2]将雨平,主编,临床神经病学[M].上海:上海医科大学出版社,1999:548.

[3]崔丽英,汤晓芙,张秋滨,等.肌电图在鉴别诊断脂质沉积性肌病和炎性肌病中的价值[J].中华神经科杂志,1997,43(5):269-271.

[4]郭玉璞,王建明,娄连弟,等.多发性肌炎并发周围神经病(附7例临床病理观察)[J].中华神经精神科杂志,1990,36(6):351-353.

[5]Henriksson KG.Recent advances in investigation of polymyositis[J].Acta Neurol scand,1980,78:60-67.

(收稿2015-03-18修回2015-12-30)

【中图分类号】R741.044

【文献标识码】B

【文章编号】1673-5110(2016)04-0091-02