高职院校顶岗实习问题系统解构下的机制创建

2016-04-21韩振秋

韩振秋

摘 要 顶岗实习是高职教育教学工作的重要组成部分,顶岗实习的成效直接影响着高职教育的质量和发展。目前,高职院校在顶岗实习中都面临着思想认识不足难以形成合力,部分学生换岗转岗频繁教师指导难度大,顶岗实习制度设计不完善,实习评价效果欠科学,校企合作机制不稳定,长期合作难以深度开展,学生的合法权益得不到有效保障等突出问题。解决这些问题需要从系统观的视角把顶岗实习工作从社会(包括政府)、学校、教师、学生和家长、实习单位五个维度加以分析解构,在此基础上,创建顶岗实习工作的科学机制。

关键词 高职院校;顶岗实习;系统解构;机制创建

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)02-0049-04

当前,高职院校如何实施顶岗实习,如何保证实践教学落到实处,如何实现与相关单位的共合作共赢?这些问题日益成为高职院校、社会乃至政府关注的热点和难点问题。

一、高职院校顶岗实习的现状

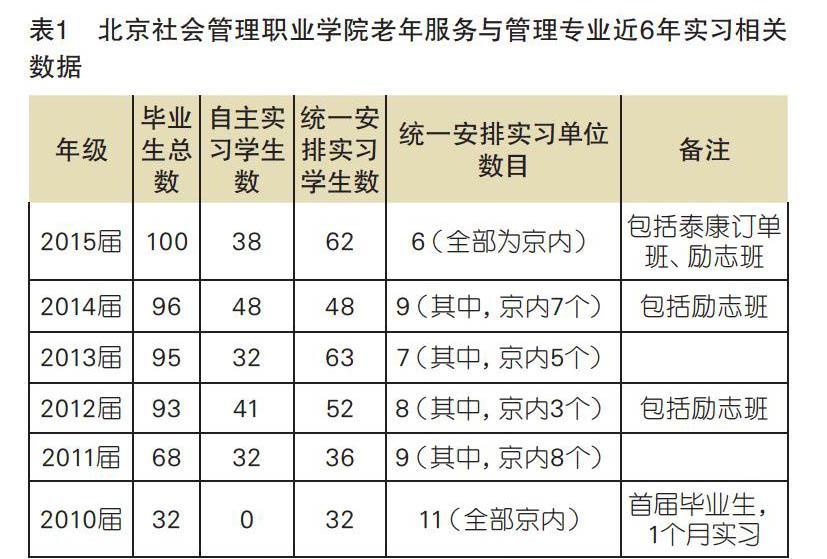

所谓“顶岗实习”是指学生以准员工身份到实习机构工作岗位上工作,一边学习理论,一边进行实践,其目的是要实现真正意义上的“毕业与就业零距离”[1]。纵观全国各地职业院校,顶岗实习做法基本一致,实习形式分为自主实习和统一安排实习。实习的基本流程是:实习单位落实之前,请接收实习生的单位进行宣讲,确定意向;汇总实习信息并安排实习指导教师与定点实习单位前期沟通相关事宜;指导教师带学生到实习单位实习并与实习单位鉴定实习协议;实习指导教师定期采取多种方式了解学生实习进展及出现问题协调解决;学生实习完成提交实习总结或报告;实习成绩综合评判。以北京社会管理职业学院为例,老年服务与管理专业毕业学生已经有6届,实习大致过程如上所述。相关数据见表1。

从表1可以看出,学校老年服务与管理专业统一安排的顶岗实习为主流,统一安排的实习单位基本稳定在10个以内,接受最多的实习生一般不会超过12人,最少为2人,通常为5~8人,而自主实习的学生往往非常分散,最多有3人在一起实习,一般都是独自实习。从实习领域来看,无论自主还是统一安排,多数为涉老机构或行业,超过90%,这也是学校的总体要求,但也有少数学生在社区、教育培训类机构实习,但最终都要提交本专业的毕业论文,参加统一安排实习的学生可以交毕业论文,也可以是实习报告。一般来说,每个专职教师指导5~15个自主实习或统一安排集中实习的学生。近年来的实习现状表明,学生能够选择到心仪的实习单位较少,导致每年都有一部分学生选择了自主联系实习单位。从表1也可以看出,统一安排集中实习单位基本在6~10个,而且重复率较低,只有中精众合、将府庄园、康梦园等少数几家实习单位最近两年比较稳定。可见,市场波动和供需变化直接影响了学生实习的选择和去向,而自主实习学生的相当数量的存在,又由于指导教师缺乏有效措施对他们进行监管,一定程度上影响了专业的实习监控和实习效果,多年来尽管自主实习一直十分平稳,并取得了一定的成效,但潜在的问题必须引起重视。

二、顶岗实习存在的主要问题

(一)多方面思想认识不足,难以形成合力

当前,对顶岗实习各方在思想认识上有很多偏差。从学生视角来看,一些学生认为顶岗实习是形式主义,对学业和职业发展毫无帮助;也有学生把实习误认为是就业,并且期望过高的待遇;还有学生自认为有较高的理论水平和技能,从事基层工作是大材小用。从家长视角看,部分家长认为上学交费就是在学校学习,不能让学生参加体力劳动;也有些家长甚至认为,实习就是学校和实习单位在一起赚钱。从顶岗实习单位的企业主的视角来看,顶岗实习就是顶岗生产,实习生必须按其要求完成任务,而对培养、培训学生不愿意投入成本、精力和时间,甚至要求学生交实习费[2]。这些片面的思想势必形成制约实习的阻滞力,直接或间接地影响实习工作的每一个环节,更影响着实习工作的健康、有序开展,进而影响整个实习效果。

(二)部分学生换岗转岗频繁,教师指导难度大

在实践中,学生一旦走进企业或机构,走向生产或服务第一线顶岗实习,由于所学的知识或技能与企业实际生产所需的技术和能力有一定的差距,往往无法快速适应企业的管理方式。一些学生遇到困难和挫折往往无从下手,很容易出现工作消极,缺乏自信心,被动进入角色等状况。在实践中,存在着很多学生不能认同岗位分配,出现不健康的心理现象。有的接收单位在学生实习之前就告之具体岗位,比如,某个养老机构有前台接待、餐饮、后勤服务和护理员四种岗位,没有学生愿意优先选护理员岗位;还有的接收单位在对学生简单培训后,随意将学生分配到不同的岗位。不同岗位工作的难易程度、福利待遇、工作时间是有差异的,学生会觉得不公平,以至产生失落感。一些学生希望转为后勤服务岗或者行政管理岗,而实习单位往往不能满足学生这样的期望,就会发生个别学生申请退出实习单位的现象,导致实习单位甚至对派来实习的学校产生某种歧见或抱怨,而负责该实习点的指导教师更是显得被动,需要多方协调和沟通、解释。

(三)顶岗实习制度设计不完善,实习评价效果欠科学

多数院校在顶岗实习制度设计上存在系统性不强、制度不完善等问题。例如,多数院校对顶岗实习缺少精心设计,往往是简单地按照时间节点安排实习;在顶岗实习管理方面,实习指导教师按照实习院校的有关制度限制,很难发挥其有效指导的作用;在对学生管理方面,通常由于分散实习而缺乏有效管理。目前,实习生主要通过电话、邮件、微信、QQ等通讯技术与学校、指导教师、辅导员(班主任或班导师)进行交流、联系和沟通;多数高职院校对学生顶岗实习的评价仍然停留在最后考核、评价阶段。缺少对学生日评、周评、月评的制度设计,缺少对学生实习过程中的思想和行为动态变化考核评价指标体系以及考核评价反馈机制、奖惩机制等。

(四)校企合作机制不稳定,长期合作难以深度开展

从北京社会管理职业学院以及相关学校来看,校企合作都存在着受供需、市场变化等多种因素影响,长期稳定实习合作伙伴难以确定的共同问题。为了给学生提供更多实习选择单位,学校花费大量的时间和精力去开拓新市场。由于多数学校没有稳定的实习基地,企业或机构和实习学校对学生顶岗实习都存在一定的短视行为,实习院校与实习单位无法长期深度合作,合作处于摇摆或动荡状态。

(五)学生的合法权益得不到有效保障

顶岗实习是学生走出校门,到具体生产岗位。育人环境和育人主体发生了变化,以及学校和企业价值诉求和运行规律的不同,常常导致双方在一些方面的认识出现偏差,甚至产生难以调节的矛盾。如有的单位学生实习工作强度大、无补助,生活和住宿条件差,学生被当作廉价劳动力等,学生的合法权益不能保证。再如,学生一旦出现意外伤害,往往是相互推诿,学生处于被动状态,尤其是学生自主安排实习的更是处于家长不管、学校不好管、实习单位不愿管的“三不管”状态,学生权益维护可谓困难重重。

三、顶岗实习问题系统解构下的机制创建

在具体开展工作中需要准确定位顶岗实习所涉及到的几个维度。事实上,由于职业教育的开放性特点,高等职业教育必须要有学校、企业以及政府、社会的参与。但目前政府、企业、社会没有意识到自己在实习中应承担的责任和义务,学生顶岗实习出了问题,社会舆论都会一边倒地指责学校“没有组织好”[3]。这种思维正是高职教育开放性不够的体现,导致企业主动接收学生顶岗实习的积极性不高,学校每年为落实实习岗位而疲于奔波。

近年来,很多学校在顶岗实习安排上,没有从教育教学和学生成长规律上做深入的探索和思考,在实施中,往往机械地套用固定的模式,呈现机械性和不科学性。结合近几年北京社会管理职业学院社会福利系老年服务与管理专业学生顶岗实习工作中取得的成绩和不足,进行审视和分析,可以把顶岗实习作为系统性工作从社会(包括政府)、学校、教师、学生和家长、实习单位五个维度加以分析解构。既然学生顶岗实习是一个系统,那么,作为一项工作,它就具有一般系统的整体性、联系性、层次性、开放性等特点,在设计相关制度和机制时就要运用系统哲学的思维来优化。

(一)转变理念,优化顶岗实习方案

做好顶岗实习工作,首先要转变一些错误的观念或偏见。顶岗实习既然涉及到实习单位、社会、学生及家长、学校和教师多重要素,在实施中就必须系统化设计,把顶岗实习融入到整个人才培养方案中。切实可行的顶岗实习方案包括顶岗实习目的与要求、机构兼职教师的聘请与要求、实习的流程与时间安排、组织机构与项目管理、顶岗实习要求与质量管理、实习结果考核与等级评定等[4]。科学制定顶岗实习的组织和实施流程。在组织具体实习前要做好重点准备工作,如目的性教育、安全教育、吃苦观教育、敬业观教育等;在制订顶岗实习具体方案前要注意多方联系与沟通,要与学生家长沟通,让学生家长认识到实习工作的目的、意义及其重要性,并征求他们对顶岗实习工作的意见和建议;要对外加强与企业的沟通,由利益攸关方共同制定顶岗实习方案,明确各自的权利、义务及责任等。

(二)建立“五位一体”的顶岗实习联动机制

顶岗实习期间,学生教育管理的主体、客体和环境呈现“管理主体多元化、实习地点分散化、实习内容多样化”的特征,需要围绕政府、社会、实习单位、学校、教师、学生及家长等方面来理顺关系,并将其融入实习工作整体安排中,发挥各自的作用。学校承担组织策划,教师负责指导与落实,实习单位承担实施执行,学生(含家长)方作为支持配合者,政府、社会作为政策引导者并提供良好的实习舆论环境,建立“五位一体”的顶岗实习联动机制,使顶岗实习有效、有序开展。

“五位一体”的联动机制强调的是各方需要参与顶岗实习的过程,顶岗实习的核心在于赢得学生(家长)的理解和配合,要充分理解和尊重学生在“员工”“职业人”“社会人”多重身份转型中可能存在的问题,并通过学校、教师、实习单位和家长共同努力以帮助学生化解问题。

(三)建立顶岗实习科学的考核评价机制

顶岗实习是人才培养的重要环节,需要校企双方共同参与评价标准的制定,保证评价与考核的科学性[5]。同时,针对实习学生的评价也应该从多维角度进行,例如,阶段性考核、随机考核、终结考核等动态考核与固定考核相结合。考核评价力求科学、全面、公正公平来评价学生实习成绩。可以通过设计不同的考核指标体系来加强对学生顶岗实习考核与评价,例如,设计指导教师考核评价学生成绩量表、实习单位考核评价学生成绩量表、实习报告考核评价学生成绩量表、毕业设计或论文答辩考核评价学生成绩量表等组合量表来综合评价学生实习成绩,然后按照一定的加权来最终评价学生实习总成绩。

在设计科学评价指标体系的同时,学校要成立以专业指导教师、辅导员和班主任、实习单位领导组成的多重管理队伍,明确各自的具体职责,共同完成实习期间学生的指导工作。同时,要切实维护学生的基本合法权益,如各种安全、工作条件、劳动报酬等,要建立学校、企业、学生三方风险共担机制,强制性地为学生购买顶岗实习保险[6]。

(四)做好国家制度的顶层设计,营造良好的实习氛围

国家要从制度层面明确企业、教育部门、地方政府参与人才培养的社会责任,建立企业接收高职学生顶岗实习财税减免激励机制,国家要组织教育、人社等部门,做好顶层系统设计,要研究顶岗实习安全事故认定办法,填补有关职校生顶岗实习管理方面的制度空白[7]。尽快出台相关法律法规,使实习期间学生的权益保障问题得到依法维护。在国家相关法规没有健全之前,最好的做法就是学校、学生、实习单位三方实行契约化管理[8]。通过协议来协调和保证学校、学生、企业各自的权利与义务。各级政府除了完善相关法规制度之外,还需要采取一些鼓励性政策,如专项资金扶持、减免税收等利好手段,逐步引导企业关注高职教育改革,支持高职院校的顶岗实习教学,营造全社会对高职院校教育教学的重视,促进高职院校顶岗实习良性循环发展[9]。

(五)以社会服务为纽带,拓展并稳定校外实习基地

学生校外顶岗实习可供选择的岗位数量和质量,以及选择岗位是否恰当都会影响顶岗实习的组织和质量,也影响人才培养的最终效果。实习学校应以社会服务为纽带,有计划派出专业骨干教师主动参与技术合作单位的开发研究或“送教上门”,为合作伙伴提供理论指导和培训服务,不仅增进对合作伙伴的了解,同时,教师也得到了锻炼,拓宽并稳定了实习岗位的渠道[10]。高职院校要解决好顶岗实习问题,就必须主动服务企业,建立深度合作的校外实训基地。为保障学生顶岗实习机会,高职院校必须建立一批长期稳定的校外基地,而要建立这样的基地,前提是高职院校与企业建立实质性深层次稳固的校企合作关系[11]。有效建立深度合作型校外实训基地的流程为:挑选合作企业——寻找合作点——商洽合作意向——建立合作关系——开展合作——建立校外实训基地[12]。同时,也要求建立一支优秀指导教师队伍,使其能够为企业服务,为开拓和稳定实习基地服务,又能够有效组织和指导学生实习。

参 考 文 献

[1]石月皎,覃庆芳,卢彩红.高职院校学生顶岗实习面临的问题及对策[J].求实,2010(S1):283-285.

[2]李龙根,张燕琴.高职顶岗实习管理机制研究[J].职业教育研究,2012(4):44-45.

[3][4]童卫军,范怡瑜.高职院校顶岗实习的系统设计[J].中国高教研究,2012(5):102-104.

[5]徐新玉.高职院校顶岗实习过程监控与考核评价体系研究[J].职业时空,2011(2):33-35.

[6][7]童卫军,范怡瑜.高职院校顶岗实习的系统设计[J].中国高教研究,2012(6):102-104.

[8]孟庆梅.高职院校学生顶岗实习的问题及对策[J].河北大学成人教育学院学报,2010(3):50-51,57.

[9]穆秀英.高职顶岗实习现状分析及应对策略[J].当代经济,2011(2下):106-107.

[10]王虹.高职建筑工程技术专业学生顶岗实习管理的困境与对策[J].中国电力教育,2013(4):147-148.

[11]仵志浩.高职院校学生顶岗实习机会保障机制研究[J].科教文汇,2013(7上):159-160.

[12]李绍中,王晓敏.高职学生顶岗实习的难点透析与策略[J].职业技术教育,2011(5):63-65.

Abstract Post practice is an important part of teaching work in higher vocational education, and its results directly affect the quality and development of higher vocational education. At present, higher vocational colleges are facing outstanding problems in the post practice, such as the lack of ideological understanding resulting in the difficulty to form composition forces, some students job-transfer frequently resulting the difficulty for teachers to offer the guidance, system design for post practice is not perfect, the internship effectiveness evaluating is not scientific, the evaluation mechanism for university-enterprise cooperation is not stable, be hard to carry out long-term cooperation deeply, the legitimate rights and interests of students can not been guaranteed. To solve these problems, it is necessary to firstly analyze and deconstruct the post practice problems, based on perspective of system view, from the society(including the government), school, teacher, student and parent, internship unit, and then establish a scientific mechanism for post practice.

Key words higher vocational colleges; post practice; system deconstruction; mechanism construction

Author Han Zhenqiu, PhD student of Central Party School of the Communist Party of China, lecturer of Beijing Vocational College of Social Management(Beijing 101601)