甘肃历代文献遗存概况分析

2016-04-21高国祥甘肃省古籍文献整理编译中心甘肃兰州730000

高国祥(甘肃省古籍文献整理编译中心 甘肃 兰州 730000)

甘肃历代文献遗存概况分析

高国祥

(甘肃省古籍文献整理编译中心甘肃兰州730000)

【内容摘要】甘肃是文化资源大省,而历史文献是其重要的支撑。本文兼取广义的历史区域概念,通过对甘肃历代文献遗存时代与区域分布特点的条理性分析,认为明代以前文献遗存具有明显的两极趋势。一是“安史之乱”之后,“唐失河湟,宋弃凉蜜”,甘肃大部分地区被吐蕃及其他少民族轮番统治,传世文献稀如凤麟。二是“安史之乱”以前,尤其是两汉及唐初时期,甘肃长期受中原控驭,经济文化繁荣,今天出土的大量早期文献,是甘肃造就“中华民族重要的文化资源宝库”的基石之一。因此,正确分析和理解甘肃文献遗存的历史、范围和内容,是进一步认识和研究甘肃历史文化的前提。

【关键词】甘肃历史文献概况

*本文为甘肃省社科规划项目“甘肃省历代文献提要整理与研究”(批准号:13YD119)。

甘肃是历史文献遗存比较丰富的地区之一,同时也是我国古代早期文献发现最丰富的省份。甘肃历史文献结构十分复杂,从文献载体上大致可分为纸质和非纸质两大类,其中纸质类包括古籍、古代文书、近代图书、档案、报刊等;非纸质类包括简牍、金石文献等。从遗存形式上可分为传世文献和出土文献。从内容上可分为社会文献和宗教文献。从地域范围上可分为甘肃文献和非甘肃文献,其中甘肃文献包涵外省籍人撰述甘肃内容的文献。

一、时代分布与特点

甘肃历史文化发展与历史变迁、经济发展、社会安定以及中原集权在甘肃控驭能力的强弱密切相关,因此甘肃文献遗存具有鲜明的历史时代特点。先秦分九州,甘肃属“雍凉之地”,战国秦昭王27年(公元前280年)和35年(公元前272年)始建陇西、北地两郡。由于历史久远,这一时期史载文献稀少,仅有由余①《由余三篇》、《繇叙二篇》、《图阵》,尹喜《关尹子九篇》、《高士老君内传三卷》、《皇庭外景经注一卷内景经注一卷》等10种,今俱不见传本。

秦设邽、冀两县②,中原集权经制统治始入甘肃。1986年天水放马滩1号秦墓出土甲乙种《日书》和《志怪故事》等简牍,是甘肃发现最早的完整文献。

汉武帝元狩二年(公元前121年),游牧于河西的匈奴昆邪王和休屠王降汉,甘肃除甘南外几乎全境纳入西汉版图。太初元年(公元前104年)、四年(公元前101年)与后元元年(公元前88年)西汉于甘肃分设酒泉、张掖、武威和敦煌四郡,同时随着“丝绸之路”的贯通,甘肃在政治军事和社会经济等方面相对趋于稳定。20世纪数十次从酒泉、敦煌、居延、武威等地区出土的约6万余枚汉代简牍,是甘肃早期文献的代表。其中《王杖十简》、《敦煌医简》以及政治、军事、经济和社会生活等大量文献,充分说明中原文化在甘肃已经十分繁荣。另据史料记载,这一时期甘肃著述传世文献有北地郡义渠(今庆阳市)人公孙昆邪《公孙昆邪十五篇》,陇西郡成纪(今秦安县)人李广《李将军射法三卷》、李陵《李陵集二卷》,汉阳郡西县(今天水市西南)人赵壹《赵壹集二卷录一卷》,安定郡乌氏(今平凉市西北)人梁竦《七序》、朝那(今灵台县)人皇甫规《司农卿皇甫规集五卷》、临泾(今镇原县)人王符《潜夫论十卷》、武威郡姑臧(今武威市)人段纪明《太尉集一卷》、贾诩《抄孙子兵法一卷》及《吴起兵法注一卷》,敦煌郡渊泉(今安西县东)人张奂《太常卿张奂集二卷录一卷》、张芝《笔心论五卷》、张昶《龙山史记注》、广至(今安西县西南)人盖勋《与董卓书》及《琴诗十二章》、敦煌(今敦煌市)人侯瑾《皇汉德传三十卷》等27种。

魏晋时期,中原兵燹频仍,甘肃偏安一隅,士夫名流寓居陇右。“其文化上续汉魏两晋之学风,下开魏齐、隋唐之制度,承前继后,继绝扶衰。”[1]据史料统计传世著述文献有兰州人郭冲《诸葛亮隐没五事一卷》、宋钦《蒙逊记十卷》、释宝志《文字训释三十卷》,宁县人傅干《傅干集》、傅玄《司隶校尉傅玄集五十卷录一卷》,天水人赵逸《夏国书》、王嘉《拾遗记十卷拾遗录二卷》、符融《浮图赋》、符朗《符子三十卷》,秦安人李暠《靖恭堂颂》,陇西人姚和都《复秦记十卷》,敦煌人索靖《五行三统正验论》及《索子二十卷》等约160余种,约占甘肃历代可检传世文献十分之一多,是著述较为集中的时期。

唐代改郡为道,甘肃分属关内、陇右和山南三道。天宝十四年(公元755年)之前130余年间,盛世文昌,文献遗存丰富,仅“敦煌遗书”就有数万件之巨。“安史之乱”后,唐失“河湟”③,河西、陇右之地尽归吐蕃,中原文化随之凋敝。隋唐五代380年间今存可检传世著述文献仅有辛彦之《五经异议》、辛德源《春秋三传注三十卷》、董庭兰《大胡笳十九拍一卷》、李宪《入蕃道里记》、尹思贞《诸经义枢》及《续史记》、权皋《贞孝先生集》、权德舆《童蒙集十卷又集五十卷制集五十卷》等88种。

宋夏时期,除临洮、天水、平凉、庆阳等地交替属宋金地外,甘肃大部长期为西夏统治,在近200年间西夏文化始终占据主导地位。上世纪河西及黑水城地区出土了大量西夏文、汉文、回鹘文、托特蒙古文、八思巴文、古藏文等文献,尤其是西夏文文献对研究西夏历史和社会生活提供了可贵的一手资料,极大地丰富了甘肃历史文献的遗存内容和数量。同时由于夏宋之间缺乏广泛的社会交流,尤其是南宋时期地不接壤,汉夏文化交融有限,今可检汉文著述文献仅有张镃《南湖集十卷诗九卷词一卷》、《仕学规范四十卷》、《梅品一卷》,张炎《玉田词三卷》、《中山白云词八卷》、《词源二卷》,张觉民《草堂诗歌杂著百余篇》,僧晦庵《晦庵语录》等15种。

元代是一个较为特殊的历史时期,虽然甘肃设行省,统辖今甘肃大部和宁夏全境、内蒙古西部及青海东部,但统治阶层长期秉持武治理念和对汉文化的排斥态度,在近80年间,导致汉文化发展相对迟滞。同时甘肃地接番域,唐宋期间长期脱离中原统治,汉文化基础薄弱,相较其他地区文献遗存更为稀少。今可检甘肃传世著述文献仅有赵世延《风宪宏纲》及《公牍一卷通议一卷》、王仁辅《友仁文稿十卷》及《无锡志二十八卷》、汪寿昌《汪氏世袭勋德录》、余阙《五经传注》及《青阳集四卷》等15种。

明清是甘肃文化发展的高峰,也是文献遗存最丰富的时期,名流辈出,著述宏富,仅定西地区著录文献就达455种。除地方志外明代著录文献约280种,清代896种[2]。

甘肃历代著录著述文献时代分布综合列表:

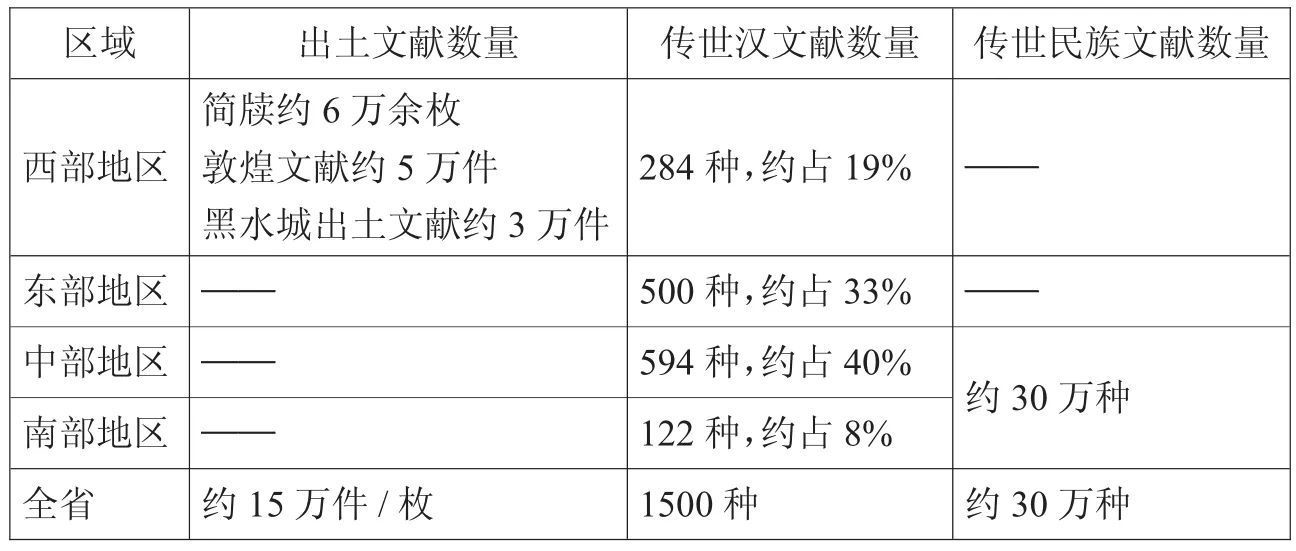

二、区域分布与特点

甘肃历史行政区域在清初以前变化较大,至清康熙四年(公元1665年)始置省,辖今甘肃省和宁夏回族自治区(公元1929年建省)以及青海省、内蒙古自治区部分地区。现行甘肃行政区划大致可分为西部、中部、东部和南部4地区,东西跨度约2000公里。

西部酒泉、张掖、武威三地区,汉唐(天宝十四年)时期地处中西交通要道,各民族交融频繁,遗存文献多以中西文化和早期文献为主。

时代 主要形式 文献数量 占总量比例先秦 非纸质 5种 0.33%秦非纸质 6种 0.4%汉非纸质 27种 1.8%魏晋南北朝 纸质 168种 11.2%隋唐五代 纸质 88种 5.87%宋夏 纸质 15种 1%元纸质 15种 1%明纸质 约280种 18.67%清纸质 896种 59.73%合计 —— 约1500种 100%

中部兰州、白银、定西地区地理上是中原抵进河西的重要通道,历史上中原统治多于番据,受中原汉文化影响,遗存文献多以中原文化和区域性文化为主;天水地区原本为伏羲故里、华夏文明发祥地,汉文化底蕴深厚;临夏地区虽属中部,但地域介于汉藏之间,宋元时期形成的回族部分长期定居于此,伊斯兰文化逐渐繁荣。

东部平凉、庆阳地区受汧陇阻绝,与陇西地区隔岳相望,历史上长期受关中节制,区域文化与中原文化相通。

南部陇南大部地区主要受蜀汉文化影响,文献遗存多以传统汉文化为主,部分地区地理上毗邻藏区,藏羌文化色彩浓重;甘南地区与川北和青海东部藏区紧密相连,藏传文化属性独特,遗存文献多以藏传佛教文化为主。

历代出土和传世汉文文献区域分布综合列表④:

说明:本表出土和传世民族文献统计以主要地区为主,其他零星地区未计入。

三、综合分析与结论

从文献遗存概况上分析,甘肃历代文献的发展大致可分为早、中、晚三个时期。早期文献指雕版印刷技术出现并普遍应用之前的文献,包括秦汉至隋唐,时间跨度约1100百年左右,形式上以简牍为非纸本类代表,以敦煌遗书为纸本类代表。中期指宋夏至清道光二十年(公元1840年)前的文献,时间跨度近900年。北宋初期随着雕版印刷日渐成熟和活字技术的发明,社会文化传播速度得到了极大的提升。1987年5月武威亥母洞出土的西夏文《维摩诘所说经》(下卷共54面)是我国现存最早的泥活字印本[3]。数百年中,纸质印刷文献迅猛发展,尤其是进入明清两代,遗存盛丰。晚期指清道光二十年(公元1840年)以后的文献。第一次鸦片战争后,中国进入近代社会发展阶段,新潮的文化思想贯穿于整个时期,文献也随之充满了近代文化特点。尤其是“五四运动”以后,文献遗存更加丰富,几乎涉猎当今各学科领域,包括档案学概念的建立和大量近现代报刊的涌现。

中原传统文化在甘肃的盛衰与历代中央集权在甘肃统治的能力息息相关。从历史发展上分析,明代以前文献遗存具有明显的两极趋势。一是“安史之乱”之后,“唐失河湟,宋弃凉蜜”,甘肃大部分地区长期被吐蕃及其他少民族轮番统治,传世文献稀如凤麟。二是“安史之乱”以前,尤其是两汉及唐初时期,甘肃受中原控驭,经济文化繁荣,今天出土的大量早期文献,是甘肃造就“中华民族重要的文化资源宝库”的基石之一。

甘肃历代文献区域分布有三个特点:一是出土文献受气候环境影响主要集中在西部,尤其是敦煌、古居延地区,在地理上同处内陆性沙漠气候,年降雨量不足20毫米,而蒸发量在3000毫米以上,夏季最高温度达45℃左右,冬季最低温度在- 20℃左右,夏秋之交日温差约30℃,常年有五六级大风[4]。这种极度干旱的气候,致使大量的地下文献得以幸存。二是汉文传世文献受人文环境影响主要集中在乌鞘岭以南的兰州、定西、天水、平凉、庆阳等汉族聚居的中东部地区,传统文化基础厚重,地理上又与中原相通,文献遗存优势明显。三是民族文字文献受文化环境影响主要集中在民族地区,尤其是西南部的甘南和中西部的临夏,藏、回两族历史上长期占据地区总人口的绝对优势,藏传佛教和伊斯兰教文化相对稳定发展,为民族文献的保护提供了有利条件。

注释:

①民国张维著《陇右著作录》,稿本。张氏据《史记》认为其早年“入戎”,并主要活动于陇山一带,故列入陇人,史无据可证,存疑。《史记·秦本纪》:“由余,其先晋人也,亡入戎,能晋言。”《史记·匈奴列传》“秦穆公得由余,西戎八国服於秦,故自陇以西有绵诸、绲戎(今甘肃东部),翟、戎(今陕西北部),岐、梁山(今陕西韩城与洛川之间),漆之北有义渠(今甘肃宁县西北)、大荔(今陕西大荔东)、乌氏(今甘肃平凉西北甘

宁交界处)、朐衍(今宁夏盐池一带)之戎。”皆位于陇山附近。《汉书·艺文志》著录《由余三篇》,列杂家类。

②邽县:今天水市麦积区南;冀县:今甘谷县。

③亦作“河隍”。黄河与湟水的并称。亦指河湟两水之间的地区。《后汉书·西羌传·羌无弋爰剑》:“乃度河湟,筑令居塞。”唐司空图《河湟有感》诗:“一自萧关起战尘,河隍隔断异乡春。”《新唐书·吐蕃传下》:“湟水出蒙谷,抵龙泉与河合……故世举谓西戎地曰河湟。”宋苏轼《上神宗皇帝书》:“宣宗收燕赵,复河隍,力强于宪武矣。”隍,一本作“湟”。

④传世汉文献据民国张维《陇右著作录》、朱允明《甘肃省乡土志稿》综合统计。

参考文献:

[1]陈寅恪.隋唐制度渊源略论稿[M].三联书店,1954.

[2]民国张维著.陇右著作录稿本.

[3]史金波,黄润华.北京图书馆藏西夏文佛经整理记[J].文献,1985(4).

[4]李逸友.黑城出土文书(汉文文书卷)[M].科学出版社,1991.

·语言学与文学研究·

*作者简介:高国祥,甘肃省古籍文献整理编译中心主任、总编辑。

中图分类号:K87242

文献标识码:A

文章编号:1007- 9106(2016)01- 0108- 04