关于侯马乔村围沟墓“殉人”问题的讨论

2016-04-19□曹洋

□曹 洋

关于侯马乔村围沟墓“殉人”问题的讨论

□曹洋

摘要:乔村墓地的发现为研究晋文化与秦文化的相互关系提供了重要材料。其中围沟墓在乔村墓地中尤为特殊,且为其他地区少见。长期以来认为乔村围沟墓围沟内附葬的人骨属于“殉人”,进而将其作为围沟墓属秦人墓的依据之一。本文结合秦晋两地墓葬殉人的发现与研究,对围沟墓内附葬人骨的性质进行讨论。

关键词:围沟墓殉人秦人墓

侯马乔村墓地是晋南地区目前规模最大、保存较为完好的一处战国至两汉时期的墓地,在三十多年的发掘中共清理了上千座墓葬,出土遗物数量达到8500余件,对研究战国至两汉时期考古学文化,特别是对于研究晋文化晚期考古学文化内涵及其与秦文化的相互关系等重大课题具有极为重要的学术价值。

围沟墓是乔村墓地中较为特殊的一类墓葬,指的是在一座或数座(一般为两座)墓葬外围有浅沟(一般口大底小)相环围,被沟环围的墓葬称作主墓,其外围的沟称作围墓沟或围沟[1]。在历次发掘中,乔村墓地共钻探发现围墓沟墓葬73座,并发掘了其中的40座。

之所以说围沟墓特殊,除了围沟这种形态在中小型墓葬中少见之外,与墓葬规模不相等的随葬品数量和“殉人”现象也较为奇特,现仅就乔村围沟墓的“殉人”问题进行简单讨论。

一、乔村围沟墓“殉人”概况

在乔村墓地中,共有14座围沟墓的围沟中发现附葬有人骨,人数共63例,每座围沟墓附葬人数从1~18个不等,其中有12座为第二期,2座为第三期。(此处分期依据《侯马乔村墓地》一书中关于整个乔村墓地的分期,第二期时间为战国中期,大约公元前376年~前286年,第三期时间为战国晚期至秦代,大约公元前286年~前206年。《史记·秦本纪》记载,秦昭襄王“二十一年,错攻魏河内。魏献安邑,秦出其人,募徙河东赐爵,赦罪人迁之”。)

附葬的人骨中,葬式不明有13例,个别附葬的人骨中有重叠的现象,另有35例骨不全,有的仅存牙齿,有的只发现头骨,有的骨架散乱。可以判断性别的人骨中,男26例,女20例,其余不明。附葬人骨多未发现葬具,M421围沟中18号人骨架有棺圹和腐朽棺木痕迹,M442的1号附葬人有墓圹存在。

在人骨附近出土有铁颈钳、带钩、砾石块、铁器、兽骨等,M518围沟内1号人骨附近发现有“安邑二釿”布2枚。

二、秦晋两地墓葬殉人的相关发现

早期发现围墓沟中的人骨时,将其认定为“殉人”[2]。后在发掘报告中,也将其视为“殉人”,这种看法进而成为支持乔村围沟墓属秦人墓的重要依据之一。

回顾秦晋两地有关殉人的主要考古发现。

两周时期,三晋地区确实还有人殉现象存在,但一直维持在极低的比例,有殉人的墓葬与殉人的数量都很少,远不及商代。例如,晋侯墓地中19座国君与夫人墓仅有1例殉人,汲县山彪镇M1有4例殉人,辉县固围村M1、M5、M6都至少有1例殉人,太原赵卿墓有4例殉人等[3]。春秋中叶以后,殉人制度在三晋地区遭到普遍反对。

晋文化的范围内,有殉人墓的墓主多为国君、王室、卿大夫这些高等级贵族,殉人常置于椁室内,有独立的棺和随葬品,其身份可能为墓主生前的婢妾或侍从。而中小型墓葬几乎不见殉人,所以将乔村围沟墓中附葬的人骨视为“殉人”是值得思考的。

秦文化中的殉人现象相比中原地区,延续的时间要久,规模更大,数量更多,殉人墓在等级上也不仅限于高等级贵族墓,这在史料中也有所反映。早期如甘肃礼县大堡子山秦公陵园[4]及附近圆顶山秦国贵族墓地就有大量殉人发现,推测为秦襄公夫妇墓的M2、M3共有牲人19具,殉人至少8具。《史记·秦本纪》有:“武公卒,葬雍平阳,初以人从死,从死者六十六人。”至秦穆公,“从死者百七十九,秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、针虎,亦在从死之中。秦人哀之,为作歌黄鸟之诗。”凤翔秦公一号大墓的发现有力证明了殉人制度在秦国的兴盛,在椁室和填土中共发现有殉人166具和牲人20具[5]。还有一些墓主相当于卿大夫,甚至士一级的墓葬中也常见有数量不等殉人。

三、乔村围沟墓附葬人骨非“殉人”的依据

正因殉人现象在秦国长盛不衰,而乔村围沟墓中附葬的人骨包含有蜷曲特甚的秦式屈肢葬,故发掘报告推断围沟墓为秦人墓,但是这个结论的前提是围墓沟中附葬的人骨确实为“殉人”。

秦国虽然有殉人的传统,甚至到秦始皇时,仍有“先帝后宫非有子者……皆令从死,死者甚众”的记载。但根据考古发现在战国中期以后的中小型秦墓中殉人风气锐减,与春秋时期反差很大,在关中、四川、湖北、河南等地发掘的众多秦墓中均不见殉人,有的已使用木俑或陶俑来代替活人殉葬[6]。无论是出自“献公元年,止从死”的君令,还是商鞅“变法易俗”的革新,秦国确实在社会中下层有效地废止了殉人制度。

1992年河南三门峡火电厂发现了8座围沟墓[7],为研究围沟墓附葬人骨提供了一个契机。发掘者认为时代属秦末汉初,确认主墓和围墓沟为同时建成,但又认为围墓沟填土和围沟内的遗物(包括“殉人”骨骼)要晚于主墓,证据是主墓填土经过夯打,围沟填土松软未夯,沟内遗物在填土中位置深浅不一,很少见于沟底,表明遗物与主墓不是同时所为。出现围沟的原因可能是为了加高主墓丘垄,就近取土,也可能是以围沟为界标示墓葬范围。挖好的围沟没有填土,后来因自然或人为的原因逐渐填积,人骨、兽骨和其他遗物也被后人逐渐混入或埋入,故深浅层次不一,CM09102围沟中还出土了汉武帝时所铸13枚五铢钱。

反观之乔村围沟墓的附葬人骨。

第一,从人骨的生理特征来看。在性别比例上并无明显差距,年龄也无特别挑选,少年到中老年不等。从以往考古发现来看,殉人一般以青少年或年轻女性居多。在附葬的63例人骨中,有50例可供鉴定年龄,其中有13例的年龄超过了40岁,不符合一般殉人的选择条件。

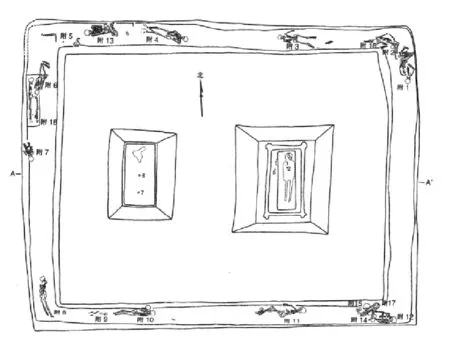

第二,从葬式来看。关中秦墓的殉人多置于椁内,呈典型的秦式屈肢葬,例如,秦公一号大墓的160多具殉人全部为屈肢葬,而乔村墓地中,这些人骨的葬式不一,直肢、屈肢混杂,仰身、腹身、侧身共存,围沟中还发现有人骨重叠、骨架散乱现象,另外超过一半数量存在人骨不全。如果是作为殉人统一下葬,那同一座围沟墓的附葬人骨应该在葬式保持一致,埋藏深度近似。但在围沟中有2具以上的人骨的墓葬,统一葬式(非主墓)这种情况极少存在。而从埋藏深度看,以附葬人骨最多的M421为例(图一),18例人骨的头部距离沟口0.5~ 1.5米不等,这样的差距在最深处仅有1.88米深的围沟中是相当明显的。

图一 侯马乔村M421平面图(侯马乔村墓地(1959-1996),第120页图86A))

第三,关于铁颈钳的发现。附葬人骨中有5例发现颈部戴有铁颈钳,此类器物在汉阳陵附近的钳徒墓也有发现[8],战国时便有“髡钳”之刑,此当属刑徒或家奴佩戴[9]。依乔村围沟墓的规模和随葬品数量、质量,即使随葬器品最丰富的M626也仅出有一鼎,其墓主至多属于士一级,对照秦国二十等爵制,相当公士、上造、簪袅、不更这四级,墓主的身份地位并不高。且早在公元前384年,秦献公即下令废止人殉,其后又经历了商鞅变法。关中地区的秦国王室可能据其特权殉人,但“出其人”至河东的多是赐爵的平民和赦罪的犯人,秦国尚法,殉葬刑徒或家奴从制度上和律法上是断不可行的,而这些墓主的实力也不足以殉人,甚至“殉”18人之多。

第四,M518的1号人骨周边还出土有2枚“安邑二釿”的布币,此为魏国货币。秦国自秦惠文王二年(公元前336年)已经开始使用“半两”圆钱,秦若“殖民”河东,也必然会带来相应货币制度——“秦半两”。在整个乔村墓地中,布币仅见于此,且M518属于第二期墓葬,另出土秦半两29枚,均见于第三期和第四期的墓葬。但要肯定的是,这枚布币不如三门峡火电厂发现的13枚汉五铢在时间下限这点上的证明力强。

第五,不管围沟的目的是为了排水、护陵,或者是表明墓地的范围,既然“沟”之,如果在当时就将其填埋,围沟也就失去了原有的作用。比如,通过对雍城秦公陵园钻探试掘[10][11],发现陵园的隍壕应是防御性的明沟,在后世不断淤填才逐渐与地面齐平;一定要殉人的话,大可以在围沟范围以内,更多的考古发现则是将殉人置于椁室,即使秦公陵园隍壕内也未见人骨,则多是砖瓦陶器之类。围沟需要挖掘,而殉人需要填埋,围沟与殉人处于同一空间内来实现其各自作用这本身就是矛盾的。

还要注意的是,围墓沟内遗骸的头向在此处并不能作为参考,因为围沟多方形,人骨顺围沟某一边放置,客观上局限了头向的选择。

四、讨论

以上种种,皆想说明,围沟墓中的附葬人骨在社会身份上有巨大的差异,面对如此不“自然”的殉人墓,不禁要思考,这些附葬的人骨可能与主墓无关。因为乔村是一处公共墓地,埋葬人数众多,有实力者可以为自己或家人安排“身后之事”,但不是所有人都有能力营建墓穴。社会最底层的一些人或死后无人敛葬之人被极有可能会被置于这些围沟之中,不再另行挖坑。而秦魏之间的战争频繁,将死于战乱之人的遗骸带回,又或刑徒死后官府处置尸体,将其草率埋入围沟并不无可能。还有学者提出,乔村围墓沟中弃置人骨的现象与商代杀戮俘虏的情况差不多,联系到战国晚期秦与魏在晋南反复争夺的历史,以及秦军尚首功的记载,乔村围墓沟的人骨也有可能是杀戮的俘虏,或者被处决的罪犯,处决之后,墓地的围沟就成为掩埋尸骨的便利场所,沟内的人骨与墓主人不一定有直接关系[12]。

附葬人骨的墓葬多为第二期,第三期在总数和单位数量上都很少,这也与整个乔村墓地的变化相符。秦取河东之后,原本井然有序的墓地管理却越来越松弛,随意埋葬正是在这一阶段大量出现。这种“简单方便”的埋葬顺理成章地进入了较早阶段的围墓沟中,大量涌入该地的秦人和魏国遗民都有可能被埋入围沟,因为这仅仅是为了实现一个“入土”的目的,并且围沟形成的时间越早,埋入的可能性越大。既然有不是“殉人”的可能,那么以附葬人骨存在秦式屈肢葬这点推论围沟墓为秦人墓也是略显牵强的。

[1]山西省考古研究所《侯马乔村墓地(1959~1996)》,科学出版社,2004年。

[2]山西省文物管理委员会、山西省考古研究所《侯马东周殉人墓》,《文物》1961年第Z1期。

[3]黄展岳《古代人牲人殉通论》,文物出版社,2004年。

[4]戴春阳《礼县大堡子山秦公墓地及有关问题》,《文物》2000年第5期。

[5]丁云、王言《秦公一号大墓的发掘与秦史研究的新认识》,《渤海学刊》1988年第3期。

[6]梁云《战国时代的东西差别——考古学的视野》,文物出版社,2008年。

[7]三门峡市文物工作队《三门峡市火电厂秦人墓发掘简报》,《华夏考古》1993年第4期。

[8]秦中行《汉阳陵附近钳徒墓的发现》,《文物》1972年第7期。

[9]俞伟超《古史分期问题的考古学观察》,《先秦两汉考古学论文集》,文物出版社,1985年。

[10]韩伟《凤翔秦公陵园钻探与试掘简报》,《文物》1983年第7期。

[11]陕西省雍城考古队《凤翔秦公陵园第二次钻探简报》,《文物》1987年第5期。

[12]同[6]。

(作者系山西大学历史文化学院研究生)