宋画与猿

2016-04-18黄小峰

黄小峰

中央美术学院人文学院副教授,从事中国古代卷轴绘画的研究,著有《张萱〈虢国夫人游春图〉》、《西园雅集:两宋人物画》

宋画与猿

黄小峰

中央美术学院人文学院副教授,从事中国古代卷轴绘画的研究,著有《张萱〈虢国夫人游春图〉》、《西园雅集:两宋人物画》

画家的画笔构造出秩序井然、名实相符的自然世界,自然的神秘规律就体现在视觉形象之中。那些有意搭配在一起的图像,对于许多人而言是一个新的视觉景观,一个新的自然世界。看画因此也变成一种饶有趣味的考验。

猿画在宋代的兴起和盛行,某种程度上标志着有关绘画的理念正在发生重要的转变……

高罗佩在《长臂猿考》中指出,宋代绘画中的灵长类动物,许多都是黑掌长臂猿。逼真的画面,往往得自于画家亲眼所见。易元吉是宋代猿画的奠基人,郭若虚说他「尝游荆湖间,入万守山百余里,以觇猿狖獐鹿之属,逮诸林石景物,一一心传足记,得天性野逸之姿」。他憧憬着开创新的画科:「志欲以古人所未到者驰其名,遂写獐猿。」在他的时代,人们很少画的动物种类还有很多,他为什么选择猿?宋代画家们又为何如此迷恋长臂猿?

存世的宋代猿画大多归在易元吉名下,如台北故宫所藏南宋人《枇杷戏猿图》。这幅大轴中的黑掌长臂猿画得很精细,但在高罗佩看来,此画「显而易见是从未见过真猿的人所画,猿脑壳太长,脸太尖,那只悬挂在树上的猿,姿势别扭,在结构学上是不可能的」。《枇杷戏猿图》可代表宋代猿画的基本模式。画中的猿有几个重要特征:一、超乎寻常的长臂;二、生活栖息在树上,尤其是喜欢悬吊在树枝上;三、猿脸四周有一圈白毛;四、没有尾巴。这几项特征也在其他宋代猿画中得到体现,如北京故宫旧传易元吉《蛛网攫猿图》,或是大都会所藏《猿鹭图》团扇。

画中的猿常伴随着特殊的树。然而长期以来,人们对此似乎没有探究的兴趣。《枇杷戏猿图》是一个误读的好例子。如今的名称,是后人附会《宣和画谱》中易元吉名下的同名作。枇杷树,树干细瘦,叶片尖长,形似驴耳,显然不是画中双猿栖息的那株粗大、虬曲的树。最早的异议来自张大千,他认为是一株槲树。大千没有说错。宋画中的猿最喜欢的是槲树。看看《蛛网攫猿图》中黑猿悬吊的树枝,叶片宽大,边缘有剧烈的锯齿形和波浪形。这就是槲树。槲与猿的组合在北宋已趋固定。《南宋馆阁续录》中就记载南宋内府藏有易元吉的两幅《槲猿》。与易元吉同时的刘挚有《易元吉画猿》诗:「槲林秋叶青玉繁,枝间倒挂秋山猿。」

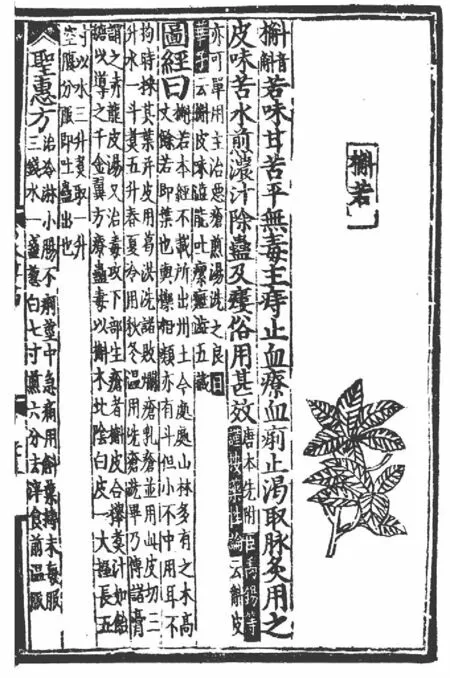

宋代人很熟悉槲树的药用价值。《本草图经》中说:「槲若,《本经》不载所出州土,今处处山林多有之,木高丈余,若即叶也,与栎相类。亦有斗,但小不中用耳。不拘时采。其叶并皮用。」这些观察与现代植物学已很接近。「与栎相类」表明宋人已知道槲树与栎属植物的关系。栎属植物属于壳斗目、壳斗科。其重要特征是结的果实是坚果,包裹在一个「斗」状硬壳中。这种坚果,北宋人叫做「橡实」。相比起其他的栎属植物,槲树结的橡子稍小,且味道不好,多用来入药。从外形上来分辨槲树,主要看叶片。相比起其他的栎属植物,槲树叶的裂片相当明显,尺寸很大。栎树植物有六百种之多,北宋人所说的栎树,所指的多是柞栎,其叶片「小而有细齿」。

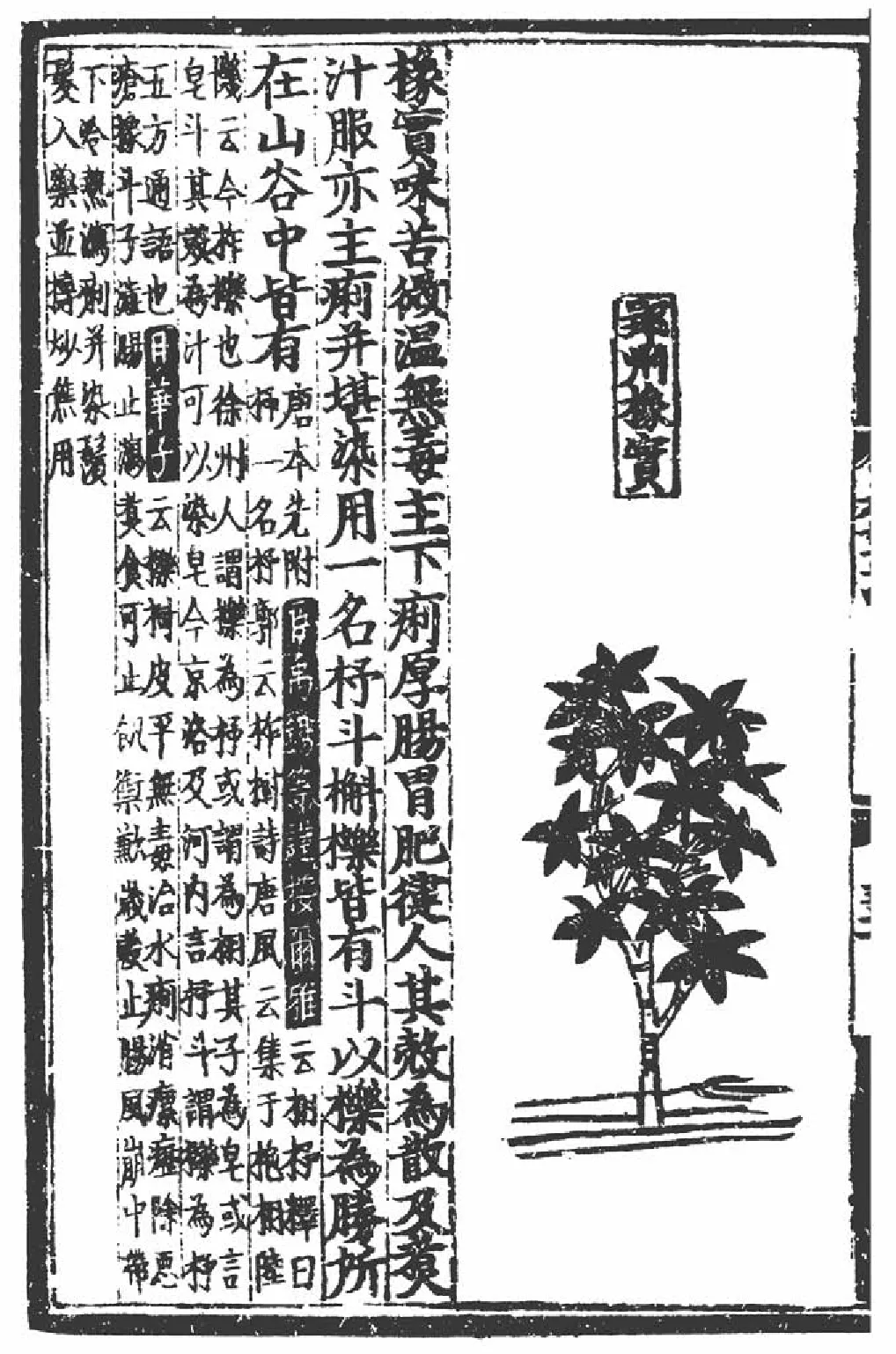

《重修政和证类本草》中的“郢州橡实”

《重修政和证类本草》中的槲若

然而被张大千重订为槲树的植物,叶片并不大,边缘有细小的锯齿形。真正的槲叶其实在画面左下方。一株虽矮小但叶片宽大、裂片显著的木本植物从石头旁边伸展出来。显然,画家意在表现两种不同的树。这另一种树可能就是宋人所说的与槲相似的柞栎。对于宋人所说的这些植物,最直观的图像是《重修政和证类本草》中的图示。「郢州橡实」是栎树的图示,树干与树叶的形状看起来就与《枇杷戏猿图》中的未知树木相似。除了栎树,古人认为与槲树相似的还有栗树。栗树是壳斗目、壳斗科、栗属植物,与栎是亲戚。《本草图经》中说「木极类栎」。《本草纲目》在描述槲树时也提到栗:「槲有二种,一种丛生小者,名枹(音孚,见《尔雅》)。一种高者,名大叶栎。树、叶俱似栗,长大粗浓,冬月凋落,三、四月开花亦如栗。」李时珍区分出大小两种槲树。槲树与栗树在他眼里是十分相近的。栗树的形象在《证类本草》中也可见其一斑。除了果实是毛栗子之外,叶片细长,边缘有细小锯齿,看起来接近柞栎。

《枇杷戏猿图》中与槲树配对的究竟是柞栎还是栗树,并不好判断。但可知将猿与两种相近的壳斗科树木放在一起,是宋画一种流行的模式。槲树、柞栎或栗树或者分开,或者联合,与长臂猿组合在一起,画家用意何在?从三种树的属性和特征来看似乎不难理解:长臂猿是树栖动物,几乎不下地。这几种树高大、茂密,而且产坚果,正能满足猿的习性。但是,诉诸古人对于猿的文献记载,却极少会提到猿与栎属植物的关系。那么画家的知识究竟是来自于哪里?

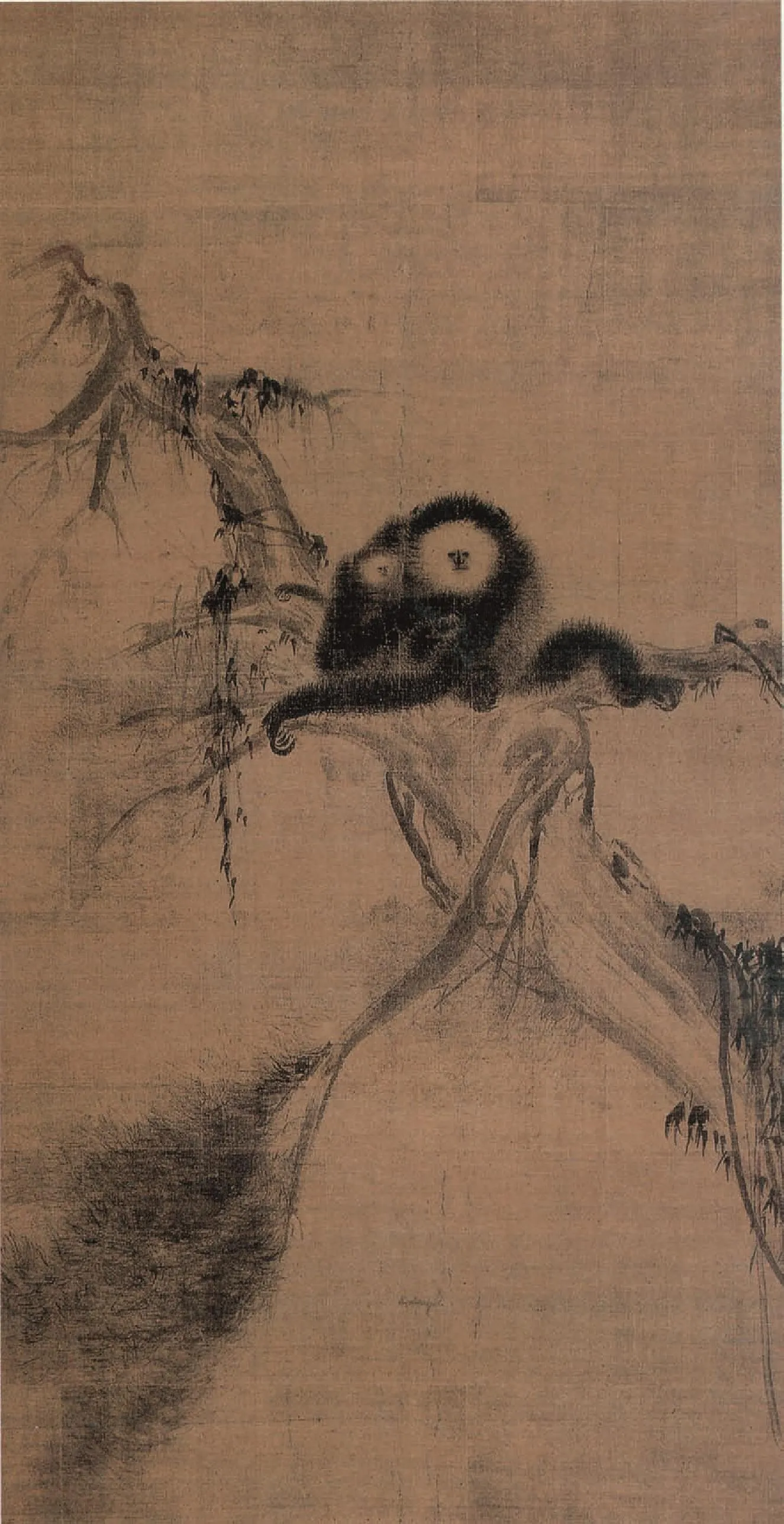

尽管关于猿的各种文献充满了想象、附会和各种矛盾,画家笔下的猿却超乎寻常的真实。这无疑要归功于画家的工作方式:用眼睛来观察,用视觉图像来表现,某种程度上类似于科学家。但是易元吉们并不是动植物学家,他们关心的并不是科学描述和观测,而是用视觉形象来传达特定的主题。槲、栎与猿的组合应该视为一种表达特定思想的图像模式。宋代绘画中也还有另一种模式:禅画模式。宋元之际禅僧画家牧溪笔下的长臂猿就不会与槲树、柞栎组合在一起。日本京都大德寺那幅著名的猿、鹤、观音三联画,抱着幼子的黑猿倚坐在古松的最高处,直视着画外的观者。猿在这里仿佛具有人的品性,它似乎是佛法将要启迪的对象。「禅画」在日本枝繁叶茂。一三二〇年编成的《佛日庵公物目录》记录了禅宗寺院圆觉寺的塔头佛日庵的财产目录,其中就有一幅牧溪所画的《坐禅猿》。

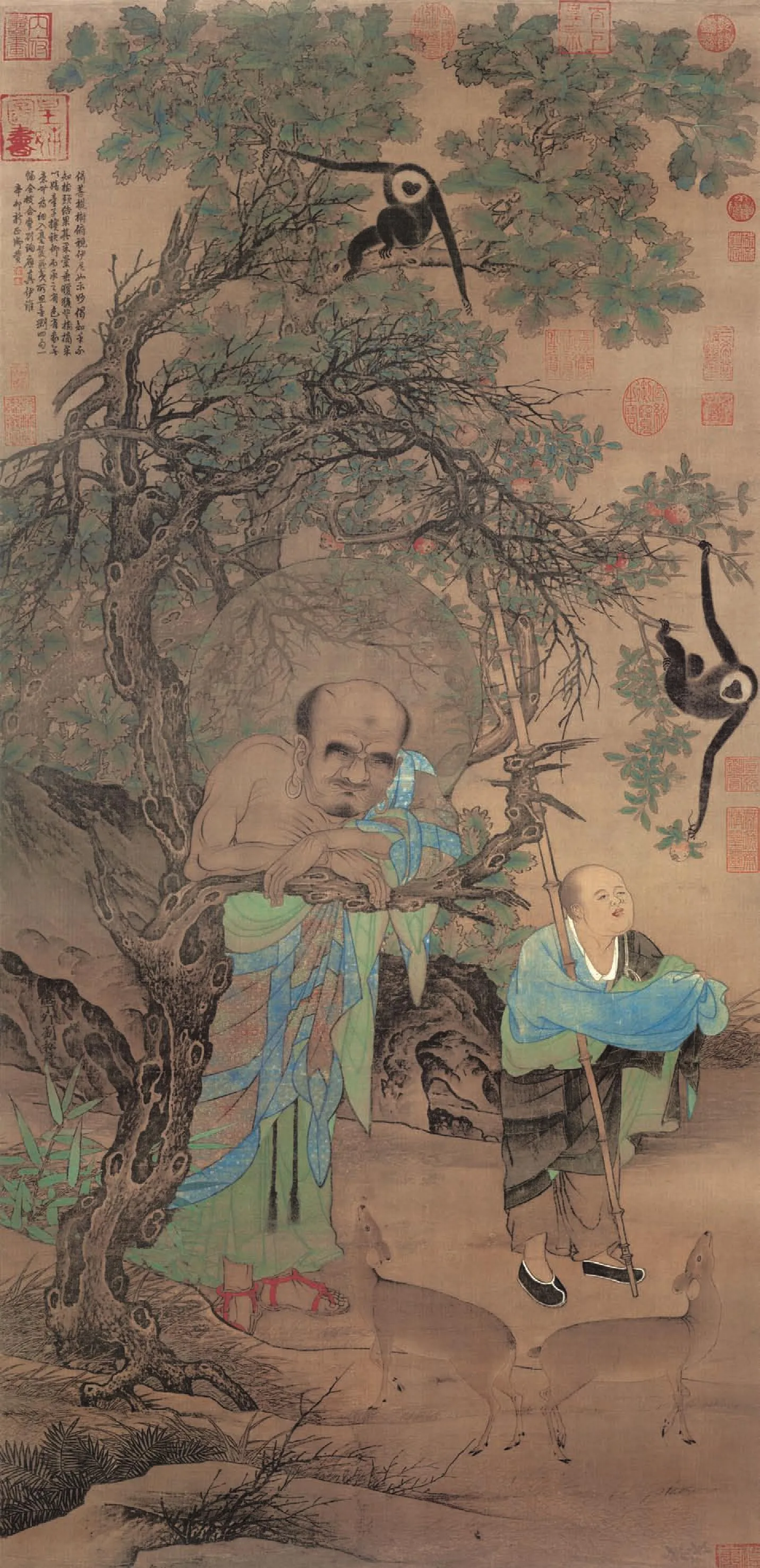

牧溪一定熟悉十一世纪中期以来的猿画传统。这个传统的第一位大师是曾服务于宫廷的易元吉,他力求表现动物的本性,而不是把它们变成熏陶佛法的精灵。在易元吉模式和禅画模式之间,可看到一种中间模式。南宋宫廷画家刘松年画于一二〇七年的罗汉图中,猿占据重要的位置。如果把画面中间的罗汉和沙弥移去,就会成为一幅典型的宋代猿画,其典型性在于猿与獐的搭配。

宋画中猿的搭档,植物是槲树或柞栎,动物则是獐。据说是易元吉首创画「獐猿」。北宋内府收藏了易元吉各种各样的獐猿组合,如《夏景獐猿图》、《秋景獐猿图》、《窠石獐猿图》、《引雏戏獐猿图》等等。獐,古文中作「麞」,是小型的鹿科动物。《本草图经》中载:「獐,今陂泽浅草中多有之,其类甚多,乃总名也。有有牙者,有无牙者,其牙不能噬啮。」獐和小鹿很像,但没有斑纹,体量小,无论雌雄均没有角。雄獐还有一对长长的獠牙,伸出嘴外。除了刘松年的罗汉,还有两张年代较早的团扇画描绘的是獐猿组合,但却被后人误为了鹿,分别是台北故宫藏传易元吉《猿鹿图》与美国私人藏马兴祖款《猿鹿图》。两幅团扇在构图和景物描绘上有许多近似处。左边是地面、石头、古树,树枝上是三只黑掌长臂猿,他们是一个家族,父亲悬吊在树梢,母亲怀抱小猿坐在树上。一个獐的家庭在右边树下,大獐抬头仰望树上的猿。不出所料,两幅画中都画了两棵虬曲的古树。一株叶片扩大,叶裂明显,正是槲树。另一株叶片细小许多,应是柞栎。两幅画在处理槲树与柞栎的关系上稍有不同,尽管槲树都在柞栎的前面,但台北本中,猿悬吊在槲树上。而马兴祖本中,同样位置、同样姿态的猿悬吊在柞栎上。

南宋 刘松年 罗汉图轴绢本设色 纵一一七·二厘米 横五六厘米台北故宫博物院藏

北宋 崔白 双喜图绢本设色 一九三·七厘米 横一〇三·四厘米台北故宫博物院藏

两幅团扇的相似性透露出这样一个事实:在宋代这是一种固定的模式。尽管是团扇,但画面的空间却很完整。有地面,地面有树石,各种动植物点缀在树石四周。如果与存世北宋花鸟画中最早一件确切纪年的作品——崔白作于一〇六一年的《双喜图》大轴——进行对比,会发现尽管尺寸相去甚远,但结构却十分相似,均是一种有大面积地面的全景式构图,与《蛛网攫猿图》或《猿鹭图》那样的特写式小景构图很不一样。崔白与易元吉在同一个时代。崔白画完这幅大轴之后三年多,易元吉便盛年辞世。易元吉笔下的《獐猿图》,如果我们还能够看到,应该更接近两件全景式的獐猿团扇,描绘的是一个生机勃勃的动物世界的一隅。

北宋 (传) 易元吉 蛛网攫猿图页绢本设色 纵二四厘米 横二三·八厘米故宫博物院藏

南宋 法常 松猿图轴绢本墨笔淡彩 纵一七三·三厘米 横九九·三厘米日本京都大德寺藏

南宋 佚名 猿马图轴绢本设色台北故宫博物院藏

之所以说「动物世界」,是因为在两幅小巧的团扇中,不仅有主角猿与獐,还有配角:猴与獾。马兴祖本团扇中,三只长臂猿在柞栎上,而槲树上则有三只黄褐色的猴,从它们的短尾上可知,这是一种短尾猴,其特征是红面短尾。台北本团扇中,猴的红面和屁股上的红色臀疣画得更清楚。宋画中的红面短尾猴有一幅极为精彩的作品——东京国立博物馆所藏传毛松《猿图》。画中动物有一条短短的尾巴,脸部的紫红色十分显著,这不是猿,而是红脸猴。长臂猿与红脸猴是树上的主角与配角,地上也是这样。马兴祖本中,三只獐在空地上,他们是一家人,正抬头看着长臂猿一家。左边的石头暗影里,三只獾,显然也是一家,也正抬起头看着猴儿一家。四个动物家庭,主次搭配,使得画面热闹非凡。这恰恰与文献记载的易元吉相吻合。黄庭坚曾为易元吉的一幅《獐猿猴獾图》写过赞,「穴居木处,相安以饮食生。渴饥爱憎,无师而自能。其皮之美也,自立辟。其肉之肴也,故多兵。风林露壑,伐木丁丁。雄雌同声,去之远而犹鸣。彼其不同臭味,故眴目而相惊。惟虫能虫,惟虫能天。余是以觏万物之情」——这是黄庭坚的沉思,是他从画中得到的领悟。他看到的画与团扇的描绘在结构上有惊人的一致。「穴居木处」,讲的是画面表现了不同动物的不同习性,獾穴居,猿树栖。「雄雌同声」,讲的是画面表现了各种动物的家庭。「眴目而相惊」,讲的是不同动物彼此相互观察。黄庭坚从画中的动物世界里看到了万物共生,各有天命的道理。他看到和领悟的,是否就是易元吉想要表达的?

可以肯定的是,文献中的易元吉画猿,确实喜欢把猿、猴、獐、獾等不同动物组合在一起,不同动物之间还有交流,通常是地上的獐抬头仰望树上的猿。南宋时有人甚至就此读出富贵贫贱之间的对比。树上的猿代表富贵、闲适、自由、尊崇,地上的獐代表贫贱、忙碌、束缚、卑微。然而世间无论富贵贫贱,各自有规律可循,合起来共同构成完整的世界。比起黄庭坚,这种偏于隐喻性的解读要牵强许多。因为在另一些人眼里,林间的獐也是闲适、自由的象征。

易元吉的画最终是提供给不同的观看者的。画家无法控制观者,但他可以引导观看。易元吉的画已隐遁无形,但通过对猿画图像模式的解读,我们可以窥测图像的用意。一幅典型的宋代猿画,植物有槲、栎,动物有猿、猴、獐、獾,画家把它们组合起来基于怎样的逻辑?

槲树、柞栎与猿的组合,我们找不到内在的逻辑。猿与獐的组合同样如此。高罗佩认为猿獐组合「包含着古代的神秘观念」,即猿与獐都是善于引气的动物,但这却是因为他混淆了獐与鹿的区别。指獐为鹿的结果,是把晚期的观念强加于宋代。不少人相信,把猿鹿组合在一起,是因为猿谐音「元」,即科举考试的「三元」,而鹿谐音「禄」,即连中三元后的高官厚禄。

事实是,画中的诸多动植物,分辨起来相当有难度。宋代有多少人能区分同为壳斗科的槲树、柞栎、栗树?多少人能区分同为鹿科的獐、鹿、麂?又有多少人能区分同为灵长类的猿、猴、狨、猩猩?

北宋(传) 易元吉 枇杷戏猿图轴绢本设色 纵一六五厘米 横一〇七·九厘米台北故宫博物院藏

北宋(传) 易元吉 猿鹿图页绢本设色 纵二五厘米 横二六·四厘米台北故宫博物院藏

北宋 (传) 易元吉 猿鹭图页绢本设色 纵二四·一厘米 横二二·九厘米大都会艺术博物馆藏

绝大多数的宋代人估计都不行。谁可以呢?科学家和学者也许可以,比如几乎无所不晓的苏颂。画家也可以。《图画见闻志》点明,易元吉入深山,为的就是近距离地观察「猿狖獐鹿之属」。区别獐鹿已属不易,区别不同种类的猿猴就更难了。宋人所理解的「狖」,「猿属,长尾而仰鼻」。它其实并不是猿,而是一种仰鼻猴,人们较为熟悉的是金丝猴,宋人也称为「狨」。文仝曾有诗吟咏易元吉画的《抱栎狨》:「老栎抱拥肿,金狨立鬅鬙。」文仝不仅认出栎树,还认出了长毛的金丝狨。文仝来自蜀地,那里恰是金丝猴的产地之一。他其实也是画家,而且极喜欢动物,甚至曾麻烦友人夏文州给自己远寄来一只活的金丝狨。

当画家不畏艰苦,富有科学精神地观察自然万物的时候,他便不只是画家,而成为一位学者。辨证名物,很早就是一门专门的儒家学问。画家的画笔构造出一个秩序井然、名实相符的自然世界,自然的神秘规律就体现在视觉形象之中。画家笔下那些有意搭配在一起的图像,对于许多人而言是一个新的视觉景观,一个新的自然世界。看画因此也变成一种崇高且饶有趣味的考验。从这个意义上来说,猿画在宋代的兴起和盛行,某种程度上来说标志着有关绘画的理念正在发生重要的转变。

转变之一,是绘画逐步被当作一种视觉的学问。这种转变的结果,便是到了北宋末,宋徽宗设立「画学」,强调以《说文》、《尔雅》、《方言》、《释名》教授画家,要求他们学习儒家经典。考评的标准,是「以不仿前人而物之情态形色俱若自然」为优。这恰与文献记载易元吉的追求相同,他「欲以古人所未到者驰其名」,笔底「得天性野逸之姿」。

与之相关的第二个转变,是越来越注重绘画的观者与观看方式。刘道醇《圣朝名画评》中,反复讲到如何「识画」、「观画」,譬如「观畜兽者,尚驯扰犷厉;观花竹者,尚艳丽闲冶」。《林泉高致》也讲到「画山水有体……看山水亦有体」。如何去看,就体现在宋代的观者对于画的反映和理解之中。张耒见过一幅易元吉《獐猿图》,他的看画方法和看画所得都体现在他的题画诗之中:「阴岩万古无纤尘,木石翠润无冬春。时哉两猿挂复蹲,其一抱子为屈伸。下有游貆意甚驯,雄雌嬉游循水滨。沐猴遇麞愕欲奔,据高自得俯而扪。悬之门堂阅疑真,妙哉易生笔有神,以此成名以终身。」这是一幅大轴,所以他挂在大厅中观看。他看画的步骤分解如下:一、看到画面的大略面貌,以树石组合为中心,树叶茂密,但没有分辨出是什么树种;二、看到画面的主角,即树上的两只长臂猿,一只悬吊在树枝上,另一只蹲坐在树干上。进一步,看到蹲坐的猿怀中搂着幼猿,三只猿组成一个家庭;三、看到猿下方的地面上有貆,即獾,雌雄两只,也是一个家庭;四、看到树上的猴和地上的獐。猴看到獐,似乎受到惊吓,奔上了树。这些描述几乎可以原样拿来形容台北故宫本和马兴祖款的两幅团扇。张耒秩序井然的描述反映的并不一定是他观看此画的最初印象,而是经过反复推敲后对画面的理解和解读。只有通过这种固定的观看程序,才能够发现画的妙处,即诗中两个源远流长的形容词:「真」与「神」。看画时,张耒用到了刘道醇提及的看畜兽画的标准——「驯扰犷厉」。这指的是两种对立的情态,「驯扰」意为驯服温顺,「犷厉」意为粗野凶猛。看到獾,张耒说它们「意甚驯」。而猴子见到獐,突然受到刺激,则表明它们充满野性。

赵抃是易元吉的同代人,他和张耒一样,也在观看一幅描绘獐猿的屏风时夸赞他看到的仿佛不是画,而是真正的自然:「獐狎猿驯遂性情,恍然疑不是丹青。岂忧夜猎林中去,只欠秋吟月下听。举目便同临涧谷,此身全恐寄郊垧。山容野态穷微妙,造化争功六幅屏。」这是立于尚书省的六扇屏风,作者即便不是易元吉,也一定是宫廷画家中的高手。秉持刘道醇的标准,赵抃也看到了驯服的猿和獐,称赞此画可与「造化争功」。尽管这只是一个使用得很泛滥的形容词,但却很好地说明了猿画的本质。画家通过不同动植物的组合,把自然界的特点和规律展现出来:一、自然是多样而复杂的。槲与栎同种,獐与鹿同种,猿与猴也是同种。二、探究自然奥秘,需要辨证名物。要能分辨出槲与栎、獐与鹿、猿与猴之间的微妙区别。三、万物之所以能组成一个宏大的自然,在于处理好相互之间的关系,彼此互补,和谐共处。槲与栎之间,猿与獐之间、猿与猴之间、獐与獾之间、猴与獐之间、猴与獾之间的诸多关系,都在一幅画中展现出来。有的是驯服与野性之间的对比关系,有的是驯服与驯服之间的平行关系。这些不同的关系都通过对图像的不同处理表现出来,比如槲与栎的前后交错关系、猿与獐的视线呼应、猴与猿的主次之分、獾与猴的目光碰撞,等等。

南宋 马兴祖(款) 猿鹿图页绢本设色 纵二四·五厘米 横二六厘米 美国私人藏

在猿獐图中,宋代的观者将看到一个他们从未在现实中看到的景观。这个画中世界是经过精简、提纯、强化、组合过的自然,自然的奥妙隐藏其中。这个世界的出现要归功于画家,而能否从画中自然里面看到自然的奥妙,则属于观者自己。对于宋代的观者如此,对于今天的观者亦然。

特稿