例谈“推导式”教材解析法在对话教学中的运用

2016-04-17华燕波

华燕波

修订版PEP小学英语教材中的对话文本内容相较于旧教材而言,在情境、语言内容选择、语量、话轮数等方面明显优于旧教材。新教材的使用,进一步推动教师在继承中探索对话教学的新模式,逐步形成以教材所提供的文本为主要内容,以文本语境为交际场景,以真实交际为最终产出的对话教学模式。相较于以提炼重点句型为支架,重新创设情境为主的传统对话教学模式,前者更能促使学生深入理解文本,驾驭重点句型,激活语言思维,实现真实交际。笔者认为,教师有效运用这种模式的前提是对文本的深度解读,这样才能设计合理的教学环节,引导学生在交际活动中实现教学目标。

通过多次参与修订版PEP教材对话课的磨课活动,笔者在解读教材的过程中,逐步整理出了一种方法,即对教材文本、插图、主题等内容进行“质疑”,然后“深度追问”和“自我解惑”,最终形成合理的教学过程设计。因为,无论是编者的无意遗留还是有意铺设,教材中总有很多值得推敲的地方,如果能合理运用上述“推导式”解析法,就能取得很好的教学效果。

一、质疑话题,让内涵文化深入浅出

PEP小学英语教材的编写体系是以话题为纲,以交际功能为主线,兼顾语言结构,逐步引导学生完成有意义的语言活动,即话题—功能—结构—任务(缪海英、张蓓,2015)。所以,教材每一单元所有的内容基本上都能体现出一个集中的话题。这些话题,既离不开学生的真实生活,与学生的生活息息相关,同时也被赋予一定的德育性。笔者认为,只有真实性而没有德育性的对话,仿佛无源之水,缺少生命力。修订版教材的对话编写,一般都能较明显地让教师捕捉到本单元的重点句型,且B部分的对话是A部分对话的延伸,有一定的相关性,便于教师在设计教学环节时前后联系,实现整体教学。然而,并不是所有的对话编排都是这样的。

【案例1】

教材:PEP五(下)Unit 6 B Let’s talk

话题:Work quietly!

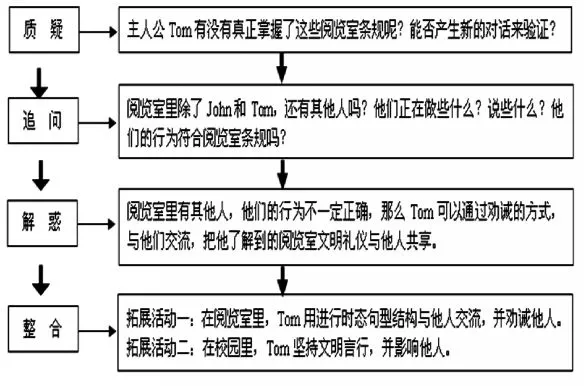

本单元A部分乃至前一单元的对话课句型结构以“What areyou/theydoing?I’m/They’re...What is she/he doing?He/She is...”为主,词汇以现在分词为主,话题则以动物为主。但案例中的B部分对话内容,从话题到显现的句型结构,与A部分对话相关无几。教材的人文内涵非常明显,即:Be polite in the library.而此育人话题在A部分中并无体现。那么,如何做到A、B两部分话题的统一性呢?在解决了新授环节的教学设计,即学生被预设了解了“talk quietly,read books here,keep the desk clean”等教材内容涉及的阅览室规定及延伸出的“no eating,no drinking,don’trun and jump”之后,笔者以“推导式”解析法,对教材进行了再次解读,得到了如下结果:

反思:上述拓展环节的设计充分体现出单元话题,并紧密联系文本内容,从阅览室文明延伸到校园文明。劝诫性和标语性语言能灵动地与单元A部分的进行时态句型结构无缝对接起来,并且与学生的真实生活密切相关,极具对话性和表演性,内容也具备很强的人文内涵,使英语学习与德育有机结合起来。笔者认为,面对这一类独立性比较强的对话语篇,教师如果能从文本所提供的情境出发,立足单元话题,展开合理质疑,进行发散性追问,就能找到与整个单元衔接的契合点,设计出具有综合性、交际性和育人性的活动。

二、质疑语境,让对话凸显前因后果

修订版PEP小学英语教材中对话教学内容的安排单从语境的真实性和趣味性角度来看,较旧版已改进不少。这些改进减轻了教师语境创设的压力,也让学生能更好地理解教材内容,逐步培养英语思维能力。但我们不难发现,虽然多数对话教材的小语境具备一定的完整性,但从整体语境来看,教师不能很快把握文本中对话发生的前因后果,即引发对话的前语境和对话延伸的后语境。笔者认为,如果教师能从语境的角度解析教材,厘清整个语境的先后顺序,也许就能让学生更完整地掌握语言,更清晰地把握语言脉络,从而得到更扎实的语言训练。这一目标也能通过“推导式”教材解析法得以实现。

【案例2】

教材:PEP四(下)Unit 5 B Let’s talk

话题:My clothes

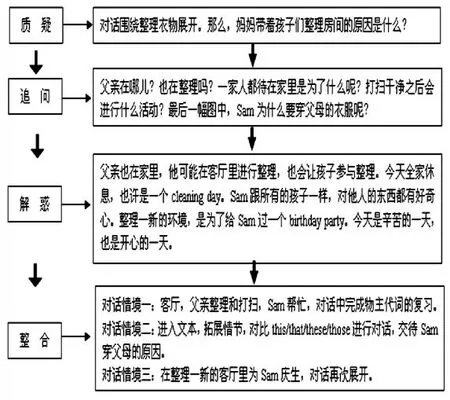

这一对话课的文本与A部分在内容和话题上承接自然,主要句型结构是用Whose引导的特殊疑问句,包括“Whose coat is this?Whose pants are those?”并根据实际要求回答。根据教材提供的图片及文字,本课时的语境也比较明显,即妈妈带着Sarah和Sam整理衣物,好奇的Sam对父母的服装很感兴趣,随即引发了对话,最后Sam还偷偷穿上了父母的衣物。该对话教材语言推进自然并富有生气,结合图片和上下文语境,学生对文本的理解不成问题。但如何将文本中没有涉及到的that和these引入本节课,如何让已知的名词单复数在对话中得以滚动?产生对话的真正原因是什么?这些疑问让笔者对教材进行了“推导式”解析。

反思:本课时中,教师通过质疑,展开合理的想象,让每一个推论得出的结论转变成一个个富有生活情趣又便于交际的语境,且各个语境浑然一体。这种联系前因后果的教学设计,不仅能推动对话教学中目标语的有效落实,还大大增加了信息量,使学生的思维和表达连贯,促进学生整体感知语言知识,也有助于发展学生自主运用语言和创造性运用语言的能力(任洁,2015)。笔者认为,离开语境,交际便没有意义。所以,每一个教师都应通过准确地解读文本,发现文本中承接各个语境的线索,借此创设一个个能启迪思维且生动有趣的语境,使对话教学的各个环节相互联系、紧密衔接,使对话教学更富趣味性。

三、质疑文眼,让难点承接话里话外

文章中最能显示作者写作意图的词语或句子叫“文眼”,发现文眼,就是读懂文章的一个标志。在阅读教学中,教师通常运用提炼文眼的方式,让学生逐步理解全文。笔者认为,尽管对话教学对学生能力培养的目标不同于阅读教学,但是只要能让学生理解对话教学文本的每一个细枝末节,就能让学生产生安全感,放下压力投入到互动和交际中来。所以,对话教学文本中的文眼在教师解析教材时同样重要。教师要抓住文眼并深化开去,设计合理的教学环节,帮助学生把握重点句型和难点词句,做到融会贯通、准确运用。

【案例3】

教材:PEP五(下)Unit 6 B Let’s talk

话题:Work quietly!

从五年级开始,PEP小学英语教材会在每一篇Let’s talk之前编排 Let’s try的听力练习。该编排的目的在于创设一个情境,为接下来的对话内容的展开做好铺垫。同时,Let’s try中通常会渗透本课重点句型或词汇,为学生接下去的学习奠定发音和理解层面的基础。如果教师能认真解析Let’s try的文本材料,有时就能获得重要信息,可以作为文眼揭示正文的冰山一角。本案例中涉及的Let’s try中就有这样的文眼,它与正式对话文本中的另一个文眼一起,帮助笔者展开文本解析,获得了较好的效果,设计了较理想的教学环节。

反思:利用好文眼,能设计出合理的教学环节,能很好地达成教学目标并突破难点。上述这节课中,“Talk quietly”这一文眼在 Let’s try 和 Let’s talk里分别呈现了一次,教师可以利用好它。本节课中,笔者利用对比的方式,让学生通过表演感受quietly和loudly,生动形象,学生在表演中获得对quietly的深刻感知。此外,很多对话文本都有一些较难理解又不易创设情境的词句,它们往往并不是重点句型,又不能弃之于不顾。在本课时中,“Anything else”就是这样的句子。笔者用“Are there any other rules”进行了注解,学生很快就在文中捕捉出相应的答案。笔者还借助常见的阅览室图标,让学生用句型“You should....”和“Don’t...”对它进行拓展,让语言回归生活实际。所以,教师在对话教学时,不必纠结或回避类似的词句,从质疑它存在于文本的意义入手,分析它的交际语境,让它成为教学设计的亮点。

四、质疑插图,让图片呈现来龙去脉

插图作为直观的视觉信息和教学媒体,是教材的有机组成部分,它传递着丰富的与教材内容相关的信息,并提供了教材内容的背景。所以笔者认为,对话教材中的插图也是一种隐性的语言。教师除了要解析文本,也要学会解析插图。插图所提供的信息,能启发教师拓宽设计思路,帮助学生理解教材,为对话开展提供生动的背景。

【案例4】

教材:PEP三(下)Unit 4 B Let’s talk

话题:Where is my car?

低段的对话教材往往有非常清晰的句型脉络,文本中的重点句型也显而易见。受制于学生的接受水平,对话文本的语量偏少,如本案例中的文本内容就是围绕重点句型“Is it in the...?Yes,it is.No,it isn’t.”展开。另外“Where is my cap?”和“Have a good time!”已在之前的教材中教学过。因为学生已经在以前的学习中掌握了Is引导的一般疑问句及其回答方式,所以笔者把教学重点放在如何让学生把Is引导的一般疑问句和in/on/under引导的方位短语结合起来进行教学。但是首先如何给学生创设一个合理的对话语境呢?笔者把解析的突破口放在了插图上。

反思:本节课一开始,便采用对话的形式帮助Mike寻找清单上的物品,挖掘出a book,a pencil,a toy car...等词结合文本进行对话,很好地体现出了Mike马虎的个性。在拓展环节,朋友们帮助Mike寻找物品,对话再次展开,直至Mike改正缺点后与妈妈进行对话,每一个语境中话题从未偏离,重点句型的运用从未停止,旧知大量滚动。从对话前到对话后,整个情境一气呵成,Mike的形象跃然纸上,学生的学习兴趣非常浓厚。所有的设计,得益于笔者对插图的细致观察和充分想象。教师可以根据实际教学的需要,巧妙利用已有图片,适当补充相应的文字、元素或文体标识来辅助教学,以更好地整合语言信息,为语言训练服务(李吉林,2007)。所以,当教材文本所提供的情境不够完整或生动时,教师可以把目光聚焦插图,插图的“弦外之音”会为教学内容的拓展与语言活动的延伸穿针引线,从而实现语言的合理输出与应用。

合理的教材解析是有效教学的基础。在对话教学中,教师只有吃透教材,才能引导学生沉浸在文本中,理解所学内容,在活动中将输入准确、生动地转化为输出。上述案例中使用的“推导式”教材解析法,要求教师要用敏锐的眼光去审视教材,抓住教材中的话题、文本、插图、关键词句传递出来的重要线索,并对这些线索进行追问和剖析,得到合情合理的结论,从而设计出具有真实性、趣味性、完整性的对话教学活动。笔者认为,要掌握这种教材解析法,教师除了要有一双敏锐的眼睛,还要有一颗不老的童心,立足于儿童的视角去解析教材,才能让结论和设计更精彩。