就论傅雷卖画

2016-04-15文/陈都

文/陈 都

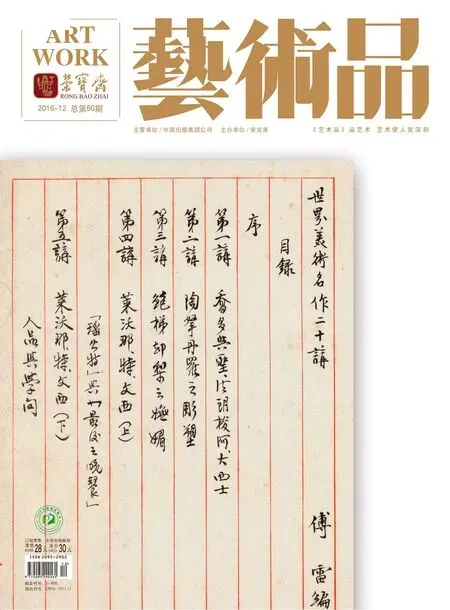

就论傅雷卖画

文/陈 都

傅雷给世人的印象,是一位精于翻译,致力于启蒙事业的严肃学者,然而,傅雷之于“市井”的一面,却堙没于历史中,这也使我们对于傅雷的学术履历有着相当固化的“成见”。事实上,1943年,傅雷为黄宾虹筹办的“八秩纪念书画展”,大获成功,就使其有意或无意地开始介入到艺术市场中,不仅成为黄宾虹在上海地区的“唯一指定经销商”,甚至还帮助黄氏理财、投资。这就使我们惊异于,一位严肃的学者是怎样融入到艺术市场中,而在市场下,他坚持什么,又妥协什么,这无疑是一个有意思的题目。

关于中国艺术的发展,傅雷十分注重经济的作用,并以此作为衡量艺术成功与否的重要标准,而对于当时的上海艺术市场,与其说傅雷反感艺术家趋附时好,绅商巨贾附庸风雅,倒不如说是忧虑于画价的虚高,会将中国艺术的发展引入歧途。在与黄宾虹的通信中,傅雷不仅点名道姓地讽刺一些艺术家,更对画价尤为敏感,如:“徐燕孙在此开会,标价奇昂(三四千者触目皆是),而成绩不恶,但满场皆如月份牌美女,令人作呕。此间盲瞎何其多耶。”①傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第63页。又如:“大千画会售款得一亿余,亦上海多金附庸风雅之辈盲捧。鄙见于大千素不钦佩,观其所临敦煌古迹,多以外形为重,至唐人精神全未梦见,而竟标价至五百万元(一幅之价),仿佛巨额定价即可抬高艺术品本身价值者,江湖习气可慨可憎。”②傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第126—127页。虽然黄宾虹也曾向他人提及过张大千画价之高昂,并评价为“可笑”③上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第271页。,但与黄宾虹不争胜的态度不同,出于对中国艺术的忧虑,自“八秩纪念书画展”结束后,傅雷要“代理”黄宾虹的画,试图通过市场推动画道的传承,而这一意向很快得到了黄宾虹的明确支持,“介绍作画,甚愿多为传播,繁简纤巨,均可应承”④《黄宾虹全集》中并没录有这封信,仅在1944年1月13日,傅雷写与黄宾虹的信中提及。载傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第94页。。这段话不仅使傅雷成为一位文人画商,更是对其艺术理念的最大支持。

虽然本文的题目是傅雷卖画,也就是中介与买家,但为了使全文保持完整,有必要先交代黄宾虹为什么支持傅雷卖画,即画家与中介的问题。正所谓“知白守黑”,代理黄宾虹画作的文人,非止傅雷一人,宾虹老人如何评价别人卖画,也就能反衬出傅雷在黄宾虹心中的特殊性。以年长傅雷十一岁的黄居素为例,同样是学者,同样经营着宾老的画作,但黄宾虹却对这位忘年交相当不放心,不仅从各个角度反复论说“有同志共与发明古人精神所在,非为江湖市井之牟利”的理念⑤上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第230、231、232、235、242页。,而且更直接要求黄居素严格筛选买家,买家必须“自验目力”⑥上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第232页。,宁可少要、不要润金,也要将画作留在懂画人的手里。虽然目前尚未出版黄居素的书信集,以全面了解黄宾虹如此不客气的原因,但正如孔子倡导“仁”“礼”,恰是因为当时的社会最缺乏这些东西,才需要重视之,同理,黄居素很可能过于追求经济效益,忽视了黄宾虹的关怀、追求,才被再三叮咛。而与之形成对比的是,除去“领及画润”“赐寄润款,照数收到”等语,黄宾虹对傅雷如何卖画,几近不闻不问,所以,与近乎批评黄居素的行文相比,足见傅雷做的“买卖”很称宾虹老人的心意,达到了不用管的程度,可谓是信赖有加。

傅雷深知黄宾虹是一位传统的士人,从来不主张卖画⑦黄宾虹虽然不主张卖画,但在经济困难的时候,不仅主动托人卖画,还曾主动索取画润。上海书画出版社、浙江省博物馆:《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第345、358页。,但认为:“尊(注:黄宾虹)论士人作品最好不鬻,诚为千古名言,唯生活迫人,即元代高士亦难免以之易米耳。敝处历来传播法制,均以不落俗手为原则,且寒斋往来亦无俗客,而多寒士,大抵总不致使吾公有明珠暗投之叹,可以告慰耳。”⑧傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第117页。所谓“传播法制”,就是卖画给何人的标准—不会卖给鄙俗之人,但傅雷从未说明具体的细则。然而,我们可以从傅雷买黄宾虹的画,来理解他卖宾老画作的原则,因为傅雷曾去信,希望以润资的形式向黄宾虹求购画作,并将这种买画行为解释为“私衷钦慕,诛求无厌”,认为自己对于中国画学的理解,不至于使宾虹老先生觉得出让给他的画,是“明珠暗投”⑨傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第51页。,而参看前后语境,用词相同,而区别在于一说他人有无资格买画,一说自己有无资格购画,所以,可以肯定地推论出,傅雷如何理解黄宾虹,从而认为自己有资格买这些画作,也就是他日后经营黄宾虹画作,选择卖家的重要标准。

若想理解傅雷买画,那就必须认识他策划的“八秩纪念书画展”,因为二者发生的时间相同,理念基础也一样。虽然有关这一画展已有非常详尽的研究,但相关因缘还是应该有所交代,以便下文展开。1943年7月13日,傅雷写与黄宾虹的信件中,有这样一段表述:“近顷海上画展已成为应酬交际之媒介,群盲附和,识者缄口。今得望重海内而又未展览如先生者出,以广求同志推进学艺之旨问世,诚大可以转移风气,一正视听。”这段话被相关学者认为是傅雷策划“八秩纪念书画展”的原点,即“海上画展已成为应酬交际之媒介”,而傅雷就是要做一个扭转歪风邪气的画展。⑩吕作用《八秩纪念书画展—傅雷与黄宾虹交游考》,《荣宝斋》2012年12期,第276页。但是,若通观这封信件,则会发现除开头在盛赞黄宾虹的一幅册页外,其余文字都在大篇幅地论说艺术教育,即使是涉及到展览的问题,傅雷首先提出的不是风气问题,而是从艺术教育的角度谋划画展的定位,“尊作画展闻会址已代定妥,在九月底,前书言及作品略以年代分野,风格不妨较多,以便学人研究各点,不知吾公以为如何?”⑪傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第53页。当然,不能否认傅雷借由“八秩纪念书画展”有挽救世风日下的目的,甚至这一点是作为重要的方面为傅氏多次述说⑫傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第75页。,但若我们从

最初的几封书信开始研读,则能更清晰地看到傅雷对于画展的初衷和逻辑。

1943年6月25日,即第三封信中,傅雷首次向黄宾虹提出购画的请求,以及说明画展的最初思路。然而,前后往来书信中并没有深入探讨绘画史、绘画理论的内容,更未接触到黄氏所重视的如启祯、咸道时期的绘画。且事实在于,傅雷仅仅是在表姐顾飞,即黄宾虹的学生那里听取了一些黄宾虹的画论,就开始通信,而在请求购画的同时,甚至还询问是否能拜读到如《虹庐画谈》《中国画史馨香录》《华南新业特刊》等早年著作⑬比如“若画会特刊印刷费、纸张费等,均与吾公无涉,此事原由一人主张,理当由一人负责,鄙意盖欲稍振艺界颓风,一正视听,非徒报先生知遇之感也。”傅雷:《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第51页。,即使在日后的书信中,黄宾虹论及到“启祯崛起”“咸道中兴”的时候,但在缺少古画图像佐证情况下,傅雷也并没有盲从、附和相关论点。所以,很难说傅雷对于黄宾虹的理解,是出自对黄氏思想下的画史画论的理解,而观览往来信件,我们会看到傅雷更多地是以所从事的艺术教育的知识、经验的角度来理解黄宾虹。

1943年5月25日,即傅雷在与黄宾虹的第一封通信中,就直抒自己对于艺术的认知与宾虹老先生的画论是相符合的。而参看二人文论,则可以肯定的是,在有关艺术与学术的关系上,二人观点极其相似,比如:基于黄宾虹晚年的《画学篇》:“咸道世险无康衡,内忧外患民暖吁。画学复兴思救国,特建药可百病苏。艺舟双揖包慎伯,摄叔赵氏石查胡。金石书法汇绘事,四方响应登高呼……”⑭黄宾虹《画学篇》,载上海书画出版社、浙江省博物馆:《黄宾虹文集·提拔篇,诗词篇,金石篇》,上海书画出版社1999年6月第一版,第141页。“咸道画学中兴”论是具有学术复兴而画学复兴,画学复兴而国家中兴的含义。⑮陈都《黄宾虹与“咸道画学中兴”的提出》,《艺术品》2016年06期,第10—17页。而1930年,傅雷翻译了注重实证主义科学精神的《艺术哲学》,并在译者弁言中写道:“中国学术之所以落后,所以紊乱也就是因为我们一般祖先只知高唱玄妙的神韵气味,而不知此神韵气味之由来。于是我们眼里所见的‘国学’只有空疏,只有紊乱,只有玄妙!”⑯傅雷《傅雷全集》(16),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第397页。这一论点在傅雷向黄宾虹讨教画论的另一封信中,即同年6月9日的信里,也有涉及,其区别在于,傅雷将中国学术的没落,具体化作中国画学的衰落,即“不愿学”与“不能学”,“不愿学”指的是满足于因袭守旧,以致笔墨与师造化的传统画学大幅退化,乃至丧失;“不能学”则是因为古人画作真假优劣难辨、画论画道斑驳不清,致使向学者无所适从,乃至误入歧途。⑰傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第48页。至于黄宾虹如何回复,则因其书信遗失甚多,使得我们并不能直接获取答案,但根据黄氏与他人的信件,我们仍可以清楚地了解黄宾虹对于上述问题的基本态度,比如,对于“不愿学”的认识:“且见外邦作风之盛,辄思尽变我国旧有之法,而用夷变夏;苟守陈迹者,只知娄东王烟客、圆照、麓台,虞山石谷为正宗,又不能明其古来所传授之正法何在,无怪为人所轻视……”⑱上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第383页。又如,对于“不能学”的看法:“然认识是非,苦无标准,如前所有故宫博物,于书画最次,所谓民族性画正不易见,而朝臣院体市井江湖赝本恒多,提拔移换失实,贻误后学不少。”⑲上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第333页。所以,正如黄宾虹所说:“学术如树之根本,图画犹学艺之华。”⑳上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第214页。傅雷对中国绘画的宏观理解,不仅与黄宾虹的观点是高度吻合的,且在今天看来,也无疑是公正、客观的。

然而,傅雷在践行这条道路的过程中,却很不顺利,“于艺术教育一端虽属门外,间亦略有管见,皆以不合时尚,到处扞格。十年前在上海美专,三年前在昆明艺专,均毫无建树,废然而返。”㉑傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第46页。所谓“毫无建树,废然而返”,虽然可以理解为一种文体策略,从而降低自己的身位,以更好地与前辈探讨问题,但就事实而言,二十世纪三十至四十年代间,傅雷在探究中国传统文艺本源方面,也就是他自己提出的症结—“我们一般祖先只知高唱玄妙的神韵气味,而不知此神韵气味之由来”的问题上,也确是没有贡献,用傅雷的话,就是“于画事复属门外”㉒傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第104页。,然而,黄宾虹经年累月地钻研、考据画史画论,且著述丰硕,就给予傅雷一条弥补自身缺憾的重要途径。所以,在傅雷写与黄宾虹的前三封通信中,即1943年5月25日、6月9日、6月25日,不仅急切地述说着对中国绘画的理解,而且迅速地将话题转向艺术教育上,阐发了他关于艺术教学的整套体系—从基础的画学理论、笔墨规范开始,到“终则教以对景写生,参悟造化,务令学者主客合一,庶可几于心与天游之境;唯心与天游,始可言创作二字。”㉓傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第51页。而在最后的落脚点上,傅雷则期盼宾虹老先生能参与其中,“似此启蒙之书,虽非命世之业,要亦须一经纶老手学养俱臻化境如先生者为之,则匪特嘉惠艺林,亦且为发扬国故之一道。”㉔傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第51页。所以,傅雷视野下的黄宾虹,实际是艺术教育下的黄宾虹,而“倘获先生出而倡导,后生学子必有闻风兴起者。”㉕傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第53页。则正是傅雷在策划黄宾虹画展的最初方案:“尊作展览时,鄙见除近作外,最好更将壮年之制以十载为一阶段,择尤依次陈列,俾观众得觇先生学艺演进之迹,且于摹古一点吾公别具高见,则若于展览是类作品时,择尤加以长题、长跋,尤可裨益后进”。㉖傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第52页。而这一方案恰恰契合于黄宾虹关于画展的最初构想,“鄙意希研究画学者参观,不限售出之多寡”。㉗上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第383页。但是,以十年一期,展现画道渐次精进的展策方案终究没有实现,并不是黄宾虹或傅雷另有所图,而是因为黄宾虹没有留存早年作品㉘上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第207—208页。,但这一遗憾也并没有影响策展思路的变更,且这一主旨在画展前后,更被傅雷多次提及,如:“此次公开饷世,后学有所凭式,同道知所感奋,额手称庆者,

定必大有人在。”㉙傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第54页。又如:“惟愚发起此举,动机在令人有研究机会,此点刻已完全实现。”㉚傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第81页。

所以,傅雷之所以认为自己有购画资格,不在于他对黄宾虹之画学有着深刻的理解,而在于他思想下的艺术教育与黄宾虹思想下的画学画道,在学术的观点上是异质同构的,正如黄宾虹所说:“古人一艺之成,必竭苦功,如修炼后得成仙佛,非徒赖生知,学力居其大多数,未可视为游戏之事忽之也。”㉛上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第17页。而黄氏批评学生的话,则更能说明学养学识的位置,“冰清、砚因非不笃好,因其不究理论而徒临摹,在章法虽老无裨……”㉜上海书画出版社、浙江省博物馆《黄宾虹文集·书信编》,上海书画出版社1999年6月第一版,第206页。而这种学术之于画学的关系,也就构成了傅雷策划黄宾虹八旬画展的第一起因,更是傅氏将黄宾虹的画作卖给何人的一个重要前提,即买家必须能认识到画作背后的学力,而不是贪图娱乐游戏,更或是买空卖空之属。

从傅雷、黄宾虹的书信中,我们看不到傅雷有任何牟利的意图,对于售画钱款不仅分文不取,处置更是极尽用心,战时,南北汇款不畅,傅雷找到荣宝斋,从内部转钱给黄宾虹㉝傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第92、96页。;战后,物价飞涨,则以美元计价,通过北京的美使馆直接送至黄宾虹府上㉞傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第114页。。此外,黄宾虹常请傅雷挑自己喜欢的画作留下来欣赏,但傅雷却并不贪图,1948年中旬,由于市面萧条,傅雷仅保留三幅画及两部画册㉟黄宾虹专门赠与傅雷之作,以及傅雷请黄宾虹绘制的某些特定内容的画作除外。傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第132页。等待合适买家外,其余历年未售出的画作,全部奉还给黄宾虹,不可不谓清清白白,孑然一身。然而,掌管账目一向琐碎烦心,极易惹上麻烦,傅雷也不能免去,比如“八秩纪念书画展”,该画展除受到上海各界的关注外,售画所得款项更是丰硕,引用傅雷的话,就是“此次展览成绩,无论在品质方面、出售方面,均为历来个人画会所未有,即沪上人士盲捧之张大千亦从未有全部告罄之记录㊱“八秩纪念书画展”于1943年11月23日结束,展出160幅作品,除17幅,其余售出。据1944年5月22日的信件,画展结束6个月后,尚有3件未售出。所以,1943年11月29日,傅雷说“全部告罄”,属于夸大之词。,可见吾公绝艺尚有识者,不独可为先生贺,并足为艺坛前途庆”。㊲傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第84页。但是,当时的上海小报就盛传,傅雷的表姐夫裘柱常将画展所得钱款拿去炒股,并且巨亏。㊳傅雷《傅雷全集》(20),辽宁教育出版社2002年12月第一版,第98页。这种流言蜚语对于文人来说,杀伤力很大,虽然,二人的交往被认为比肩于锺子期、俞伯牙㊴黄苗子《傅雷与黄宾虹——纪念傅雷诞辰一百周年》,《读书》2008年03期,第44—48页。,但傅雷始终不计个人得失,而极力地沟通着黄宾虹与上海艺术市场,在作者看来,这已经超出了士人间志趣相投所产生的信任感,而更关乎坚持道义、操守的问题,当如上文所论,傅雷借重黄宾虹的画学画道,以弥合自己的劣势,完成艺术教育的志向,应是他的根本动力。

(本文作者为中国国家图书馆助理馆员)

责编/王青云