不同代际农民外出务工对其幸福感影响的比较研究

2016-04-13徐广路,沈惠璋,李峰

徐 广 路,沈 惠 璋,李 峰

(1.上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海市 200052;2.江南大学 商学院,江苏 无锡 214122)

不同代际农民外出务工对其幸福感影响的比较研究

徐 广 路1,沈 惠 璋1,李峰2

(1.上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海市 200052;2.江南大学 商学院,江苏 无锡 214122)

摘要:使用CGSS(2010)数据考察了不同代际农民外出务工对其幸福感的影响。结果显示:外出务工提高了农民工的幸福感。对于第一代农民工,外出务工显著提升了他们的幸福感,中介效应检验显示,社会剥夺感和经济剥夺感均具有中介效应。但是对于第二代农民工来说,外出务工并没有使得他们的幸福感提升,中介效应检验显示,社会剥夺感和经济剥夺感均不具有中介效应。

关键词:外出务工;幸福感;中介效应;社会剥夺感;经济剥夺感

改革开放以来,大量农民外出务工,截止2015年,全国农民工的总量已达2.77亿人[1]。李恒研究表明,外出务工家庭年平均总收入显著高于没有外出务工家庭[2]。王玉龙认为收入的提高会显著提升农民工的幸福感[3]。从这些研究出发似乎可以推论出外出务工可以显著提升农民工的幸福感。但是有部分学者认为农民外出务工幸福感并没有提高。王文龙认为,在城乡差距对比强烈的背景下,到大中城市打工的青年农民,他们的幸福感不可能提高[4]。潘毅对农民工的现状研究发现,农民工在城市里生活同样很艰辛,往往在城市找不到归属感,对生活现状并不满意[5]这一研究结论似乎说明,外出务工对农民工幸福感的影响学界并未达成共识。实际上,农民外出务工至今已经有三十几年的历史,这三十多年的发展使得农民工群体也成为严重异质化的一个群体,以改革开放为分水岭,前后两个时代背景下出生和成长起来的农民工,他们生活的社会环境和家庭环境均显著不同,这也导致他们在文化、观念、行为以及人格特征上均存在差异。目前学界普遍有一种共识,以1980年为分水岭,将农民工划分为第一代农民工和第二代农民工[6]。那么,外出务工对不同代际农民工幸福感变化有什么影响,影响机制是什么?目前并没有实证研究对此问题进行分析,本文将从不同代际农民工外出务工出发,研究外出务工对他们幸福感的影响,以及影响机制。本文的研究意义在于,弄清楚外出务工对不同代际农民工幸福感的影响以及其中的影响机制,对制定公共政策,提升农民工幸福感具有重要意义,同时也有利于制定政策吸引农村剩余劳动力外出务工,解决目前城镇出现的“劳动力短缺问题”。

一、文献综述与理论假设

(一)文献综述

幸福感的研究目前在学界已经取得比较丰富的成果[7],而对于农民工的幸福感问题,目前也有很多学者进行了研究,胡美娟等研究了农民工感知到的社会支持、自尊与主观幸福感的关系,他发现,社会支持、自尊均对农民工的幸福感有重要的影响[8]。袁林通过研究发现,目前影响农民工幸福感的因素主要有家庭状况、工资水平、工作环境状况等[9]。还有学者研究了新生代农民工的幸福感,金晓彤等着重关注了成就动机与新生代农民工幸福感之间的关系,他认为,成就动机对新生代农民工的幸福感具有正向影响[10]。卢冲等人研究发现,食宿环境、与正式员工的差距、技能培训和人生规划因素对新生代农民工的总体幸福感和各分项幸福感都有显著的正向影响[11]。夏晶等研究发现薪酬福利、社会融入、工作和生活环境、人际关系、社会保障、劳动时间、自身发展等七个方面均对新生代农民工的幸福感具有显著影响[12]。但是这些研究均是静态地考察影响农民工幸福感的因素,很少有学者研究农民工从务农向外出务工转移这个过程中幸福感发生的变化、导致这种变化产生的中介机制。考虑到目前外出务工群体已经成为了一个异质化群体,因此本文将农民工划分为第一代农民工和第二代农民工,分别考察外出务工对他们幸福感的影响以及影响机制,并比较其中的差异。

(二)理论假设

按照学术界的普遍观点,收入提高可以提高人的幸福感[13-14],但是,目前也有学者研究认为,收入提高并没有使得民众幸福感提高[15]。Knight研究发现,幸福感与财富和收入的绝对量的关系并不大,主要取决于和别人收入的比较值[16]。官皓的研究同样表明,绝对收入对幸福感的影响并不显著,但是相对收入的提高可以显著提升农民的幸福感[17]。因此,就有很多学者主张从相对剥夺感的角度对这一个问题进行研究,所谓相对剥夺感就是指,自己没有,看到别人拥有自己也想拥有,并且觉得自己应该拥有,这种状态下比较容易产生相对剥夺感[18]。Wilkinson和Pickett认为相对剥夺感对人的主观幸福感具有显著的负向影响[19]。Clark和Oswald通过对英国的样本进行研究,同样认为,相对剥夺感对人的幸福感具有显著的负向影响[20]。Luttmer通过研究美国的样本,同样得出了类似的结论[21]。同时,对中国问题的研究,Xin和Smyth认为,经济发展对幸福感产生了消极的影响,应归结于相对剥夺感的影响[22]。同时,Hu研究了在当下中国社会公共部门工作的人的幸福感,也得出类似的结论,认为相对剥夺感越低,幸福感要更高[23]。

通过这些研究可以看出,相对剥夺感是处于社会转型过程中人们幸福感变化的一个重要变量。那么,对于中国的农民工来说,外出务工是否会使得他们的相对剥夺感发生变化?根据斯托弗的分析,相对剥夺感产生的一个重要因素就是人们所选择的参照对象[24]。那么,农民外出务工,他们会如何选择参照组呢?他们会选择城市居民为自己的参照物,还是原来自己家乡的农民作为参照物?Knight的研究表明,与城镇家庭居民相比较,农村居民的信息有限,参照组仅仅会选择在农村,因此和城镇居民相比,他们会拥有更高的幸福感。李培林的研究发现,虽然农民工的经济社会地位较低,工作条件和待遇普遍低于城市工人,但他们却意外地具有比较积极的社会态度,没有强烈的剥夺感,甚至在社会安全感、社会公平感、对地方政府工作的满意度等方面都高于城市工人[25]。上述发现都涉及农民工对参照群体的选择及其所产生的相对剥夺感,其结果也表明,农民工可能更倾向于与家乡的农民相比较,与自己过去的生活相比较,而不是与城市社会相比较。但是这些研究忽视了农民工内部已经出现了分化。

由于社会背景和生活背景的变化,农民工内部已经分化为两个群体,正如前面所讲,以改革开放为分水岭,第一代农民工由于家庭贫困而外出务工,往往追求的仅仅是赚钱;第二代农民工更多的考虑则是将外出务工看作改变生活状态和人生道路的一种途径[26]。这种不同代际农民工个体特征和外出务工目的的差异是否会导致他们相对剥夺感存在差异?孟慧新认为,人往往普遍选择以其自身所在群体作为社会参考框架,而人能否以非隶属群体的规范和观念作为参考则与社会流动性相关[27]。从这个角度来说,农民工群体进城,他们是否会选择城市居民作为参考对象,取决于农民工的流动性和对城市的认同。而正如潘毅的研究,第二代农民工的社会流动性明显要高于第一代农民工,因为他们进城目的往往和第一代农民工存在差异。第一代农民工进城务工仅仅是想赚够了工资,然后就衣锦还乡,第二代农民工往往并不是出于生存压力才来到城市,更多的目的是为了见见世面,甚至在城市闯下一片天地。这种差异造成了第二代农民工往往不想再回到农村,社会流动意愿更坚决,同时,也比第一代农民对城市生活更加认同。如此一来,第一代农民工和第二代农民工在日常生活中选择参照对象上就会存在差异。第一代农民工更倾向于与自己家乡农民进行比较,第二代农民工更倾向于与城镇市民进行比较。这种参照对象的差异会影响农民工的相对剥夺感变化,一般来说,如果以自己原来身边的农村居民为参照对象,由于外出务工会提升他们的收入,使得他们生活更丰富,享受一种“准市民”的生活,从而会降低他们的相对剥夺感。然而,如果和城镇居民进行比较,由于收入低于城镇市民,并且在城市中由于没有户籍,更是在“市民待遇”上承受着歧视,因此,外出务工虽然会使得他们的收入相比较于在家的农民有所提高,但是也不会降低他们的相对剥夺感。从这个角度来说,进城务工对相对剥夺感的影响因代际而存在差异。对于第一代农民工来说,进城务工会降低他们的相对剥夺感,并进而提高他们的幸福感。而对于第二代农民工来说,外出务工并不会降低他们的相对剥夺感,从而不会影响他们的幸福感。基于此,我们提出以下两个假设:

假设1:对于第一代农民工来说,外出务工会提升幸福感,并且相对剥夺感是外出务工影响幸福感变化的中介机制。

假设2:对于第二代农民工来说,外出务工并不会提升幸福感,相对剥夺感并不是外出务工影响幸福感变化的中介机制。

二、数据来源、变量设置与实证模型

(一)数据来源

本文所使用的数据来自中国综合社会调查2010年的数据。中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,缩为CGSS)是中国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目。此次调查抽样采用多层分布概率抽样。在全国一共抽取了100个县(区),加上北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市,作为初级抽样单元,然后一共调查480个村/居委会,每个村/居委会调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,总样本量约为12 000。本文在研究过程仅保留农村户籍的样本,然后删除缺省值,样本量为3 208。

(二)变量设置

对于因变量“幸福感”的测量,CGSS的问卷中有一道问题:“总的来说,您认为您的生活是否幸福?”对于受访者的回答,很不幸福设置为1;比较不幸福设置为2;居于幸福与不幸福之间设置为3;比较幸福设置为4;完全幸福设置为5。这种测量方法在心理学和社会学研究中被普遍使用,亦被证明是一种可靠的测量方法[25]。

对于自变量“是否外出务工”的测量,在CGSS中有这么一道问题:“您工作经历及状况是?”目前从事非农工作设置为1,目前务农,没有过非农工作设置为0。这样一来,自变量为1就代表着受访者外出务工,而自变量值为0就代表着样本在家务农。

对于中介变量相对剥夺感,一般来说,其主要包含两个维度,社会剥夺感和经济剥夺感,且有研究发现,社会剥夺感和经济剥夺感对人们的主观幸福感均具有显著的影响[28]。因此,对这个变量,本文将从两个维度测量,参考Anning Hu[23]以及胡安宁[29]的测量方法,如下所示。

社会剥夺感:根据相对剥夺感的含义,社会剥夺感是指在社会地位这个维度上,被访者将自己的社会地位与别人进行比较而产生的剥夺感。通过和别人比较,如果受访者感觉自己的社会地位较低,就说明其具有较高的社会剥夺感。在CGSS的数据中有这么一道问题:“在我们的社会里,有些群体居于顶层,有些群体则处于底层。您认为您自己目前在哪个等级上?”这个问题首先告知人们社会不同人群存在地位差异,有的人位于顶层,有的人位于底层,然后询问被访问者自己处于哪个等级,受访者恰恰是通过跟别人比较之后得到的答案。从这个角度来说,人们认知到所处的社会等级越高,表示人们的社会剥夺感越低。因此,如果受访者回答自己在最顶层,我们将其设置为1,代表受访者的社会剥夺感最低,然后根据受访者对自己社会地位的评分依次赋值,处于最底层,我们则将其赋值为10,表示受访者的社会剥夺感最高。

经济剥夺感:根据相对剥夺感的含义,经济剥夺感是指在经济收入这个维度上被访者将自己的收入与别人进行比较而产生的剥夺感。如果受访者将自己的经济收入和别人进行比较后感觉不公平,表示其感受到的经济剥夺感较强烈。在CGSS有这么一道问题:“考虑到您的教育背景、工作能力、资历等各方面因素,您认为自己目前的收入是否公平?”我们使用这么一道问题来测量人们的经济剥夺感,访问者回答公平,我们将其分值设置为1,表示受到的经济剥夺最小;然后,依次将比较公平设置为2;一般设置为3;不太公平设置为4;不公平设置为5,表示人们受到的经济剥夺感依次增强。

除此之外,本文还选取了性别(男=1,女=0),年龄,民族(汉族=1,少数民族=0),信仰(有宗教信仰=1,无=0),高等教育(受过高等教育=1,无=0),政治面貌(共产党员=1,非共产党员=0),婚姻状况(未婚,分居未离婚,离婚,丧偶设置为0,同居和结婚设置为1)以及健康状况(很不健康=1;比较不健康=2;一般=3;比较健康=4;很健康=5)和收入(单位为万元)作为控制变量。

(三)实证模型

由于本文因变量是五分值的变量,可以近似连续变量进行分析,因此可以采用多元线性回归的方法建立模型。为了考察对于总体样本来说,外出务工对农民工幸福感的影响,本文建立模型A1,考察控制变量和自变量对幸福感的影响。为了考察外出务工对不同代际农民工幸福感的影响以及中介机制,也就是检验假设1和假设2,本文将样本按照出生年月分为两个部分,第一部分是1980年以前出生的样本,代表第一代外出务工和在家务农的农民。第二部分是1980年以后出生的样本,代表第二代外出务工和在家务农的农民。对第一部分的样本,建立模型B1,考察外出务工对第一代样本幸福感的影响;建立B2,考察社会剥夺感对第一代样本幸福感的影响;建立B3,考察经济剥夺感对第一代样本幸福感的影响;建立模型B4和B5,考察外出务工分别对第一代样本社会剥夺感和经济剥夺感的影响。紧接着,对第二部分样本建立模型C1,考察外出务工对第二代样本幸福感的影响;建立模型C2考察社会剥夺感对第二代样本幸福感的影响;建立模型C3考察经济剥夺感对第二代样本幸福感的影响;然后建立模型C4和C5,考察外出务工对第二代样本社会剥夺感和经济剥夺感的影响。

三、实证结果

(一)样本特征的描述性统计

对所有样本来说,男性的比例高于女性,高约2%;年龄最小的22岁,最大的93岁,平均年龄在49.72岁;汉族约占89%,少数民族约占11%;有宗教信仰的样本约占14%;接受过高等教育的仅有2%;共产党员约占8%;已婚或者同居的比例约占87%;健康状况的均值为3.65,高于中间值;收入均值在1.33万元;外出务工比例约为47%;幸福感均值在3.74,高于中间值,这一结果说明,样本幸福感处于一个相对比较高的位置。

(二)外出务工与幸福感

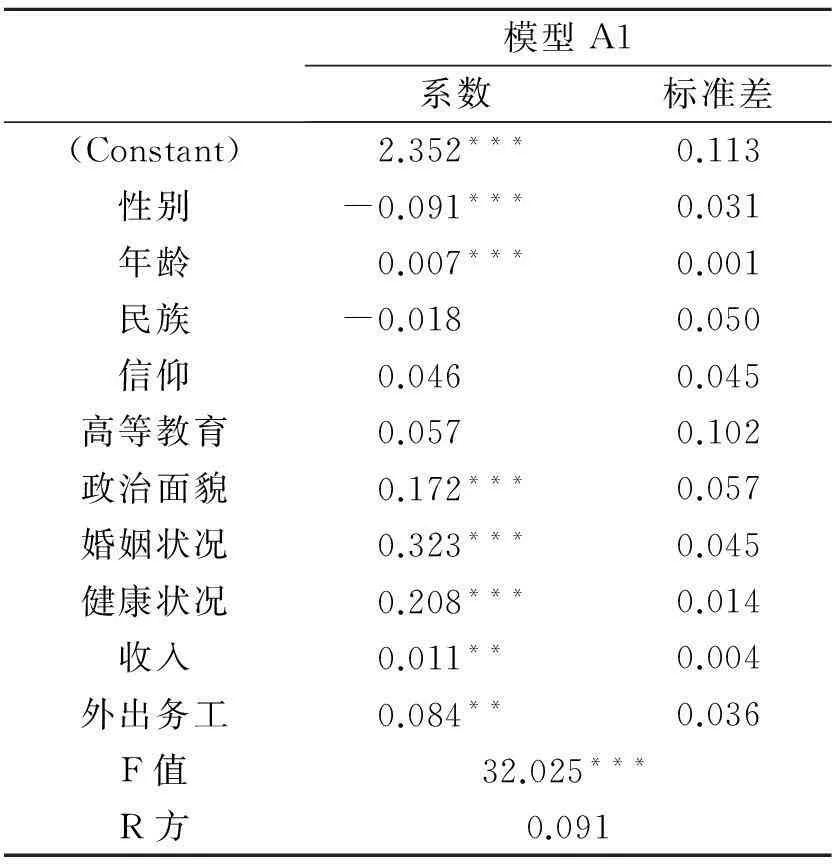

从表1中的模型A1可以看到,对于总体样本来说,性别对幸福感具有显著影响,男性的幸福感要普遍低于女性,这背后的原因可能与男性所承受的社会压力较大有关;年龄对幸福感具有显著的影响,年龄越大,幸福感越高;民族、信仰和高等教育对幸福感并无显著影响;政治面貌对幸福感具有显著影响,共产党员的幸福感要高于非共产党员;婚姻状况对幸福感具有显著影响,已婚或者同居的样本幸福感要显著高于未婚的样本;健康状况对幸福感亦具有显著影响,健康状况越好,幸福感越高;收入对幸福感亦具有显著的影响,收入越高,幸福感越高。控制住这些变量后,考察外出务工对样本幸福感的影响,从A1中可以看到,外出务工对样本的幸福感具有显著影响,外出务工的样本幸福感要明显高于在家务农的样本,幸福感高8.4%,这一结论表明,外出务工使得农民工的幸福感提升。

表1 外出务工对幸福感的影响

*表示p<0.1;**表示p<0.05;***表示p<0.01

表2 不同代际样本外出务工,相对剥夺对幸福感的影响

*表示p<0.1;**表示p<0.05;***表示p<0.01;括号里数字表示系数标准差

(三)不同代际农民外出务工对幸福感影响分析

1.第一代农民外出务工对其幸福感的影响

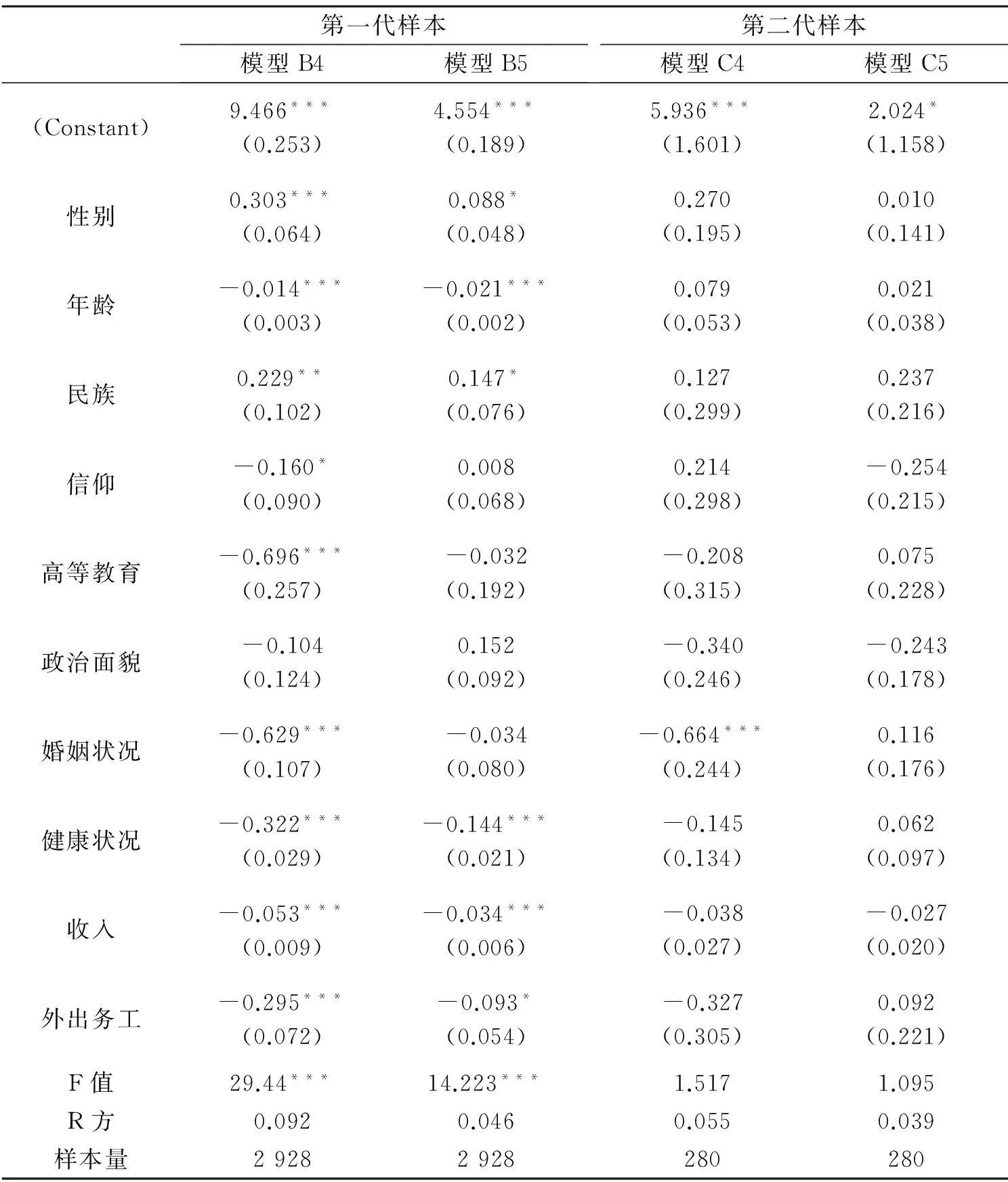

对于第一代样本来说,从表2中的模型B1可以看出,性别、年龄、政治面貌、婚姻状况、健康状况和收入均对样本的幸福感具有显著的影响,控制住这些变量之后发现,外出务工会显著提高第一代样本的幸福感。从表2中的模型B2和B3可以看到,社会剥夺感和经济剥夺感均对第一代样本的幸福感有显著影响,社会剥夺感越高,幸福感越低;同时,经济剥夺感越高,幸福感同样越低。从表3中的B4可以看到,对于第一代样本来说,外出务工会显著降低其的社会剥夺感,从B5可以看出,外出务工会显著降低其的经济剥夺感。然后对社会剥夺感和经济剥夺感进行中介效应Z检验,结果见表4,社会剥夺感的中介效应在0.01水平上显著,经济剥夺感的中介效应在0.1水平上显著,前者解释了总效应的40%,后者解释了总效应的16.13%。这一结论说明,外出务工提升了农民工的幸福感,同时,相对剥夺感是外出务工影响幸福感的中介机制,假设1得到了验证。

表3 不同代际样本外出务工对相对剥夺感的影响

*表示p<0.1;**表示p<0.05;***表示p<0.01;括号里数字表示系数标准差

2.第二代农民外出务工对其幸福感的影响

对第二代样本来说,从表2中的C1可以看到,年龄、政治面貌、婚姻状况,健康状况对第二代样本的幸福感均具有显著影响。对第一代样本幸福感具有显著影响的收入,对第二代样本来说并无显著影响,这也说明,对第二代样本来说,收入并不会显著影响他们的幸福感,他们可能更关注除收入之外其他的方面。同时,外出务工对第二代样本的幸福感来说并无显著影响。从表2中的C2可以看出,社会剥夺感对第二代样本来说是一个显著的影响变量,社会剥夺感越低,其幸福感就越高;同样,从表2中的C3可以看出,经济剥夺感对第二代样本来说同样是一个显著的影响变量,经济剥夺感越低,幸福感就越高。从表3中的C4可以看到,外出务工对第二代样本的社会剥夺感并无显著影响,从表3中的C5也可以看出,外出务工对第二代样本的经济剥夺感也无显著影响。这一结论表明,对于第二代样本来说,虽然较低的社会剥夺感和经济剥夺感会显著提升他们的幸福感,但是外出务工并不影响他们的社会剥夺感和经济剥夺感。同时社会剥夺感和经济剥夺感的中介效应检验显示,见表4所示,中介效应并不存在。这一结论表明,外出务工并不影响第二代农民工的幸福感,同时,相对剥夺感并不是外出务工影响幸福感的中介机制,假设2得到验证。

表4 相对剥夺感的中介效应检验

*表示p<0.1;**表示p<0.05;***表示p<0.01

四、讨论

从上面的实证结果可以看到,外出务工的确提高了农民工的幸福感。然后将农民工分为第一代农民工和第二代农民工,实证结果显示,本文提出来的假设1和假设2均得到验证,对于第一代农民工,外出务工显著提升了其幸福感,中介效应检验显示,社会剥夺感和经济剥夺感均具有中介效应。但是对于第二代农民工来说,外出务工并没有使得他们的幸福感提高,社会剥夺感和经济剥夺感均未发生中介效应。这一结果表明:

首先,对于第一代农民工来说,外出务工会显著降低他们的社会剥夺感和经济剥夺感,从而提升他们的幸福感。这背后的原因在于:第一代农民工比起第二代农民工,他们外出务工的经济目的很明显,他们的生活重心仍然放在农村,城市仅仅是他们的一个过渡[5],按照孟慧新[27]的观点,这种较弱的社会流动倾向会导致第一代农民工更倾向将社会参照对象锁定在农村居民。Luttmer的研究也发现,人们的幸福感往往受邻居收入的影响。邻居收入越高,自己越不幸福[21]。反之,外出务工所带来的收入提高和“准市民”的身份,均会提高他们与农村“邻居”相比较所带来的相对优越感。这也佐证了,当第一代农民工将收入的比较对象锁定在农村居民时,收入的相对提高,会降低他们所感受到的社会剥夺感和经济剥夺感。而相对剥夺感的降低,按照Conchita等的观点,会提升他们的幸福感[32]。

其次,对于第一代农民工来说,外出务工引致幸福感变化的两个影响机制所发挥的作用大小并不一致。经济剥夺感的解释性效应占总效应比重要低于社会剥夺感的解释性效应占总效应的比重。这背后的原因在于外出务工对第一代农民工经济剥夺感和社会剥夺感的影响力差异上。从表2可以看出,对于第一代农民工来说,外出务工对经济剥夺感的影响要远远小于对社会剥夺感的影响。经济剥夺感实际上是人们对自己的收入是否合理的一种判断。对于第一代农民工来说,他们往往更愿意将自己收入的高低归咎于自己的能力导致的[23]。这种责任归因会使得第一代农民工即使收入比在家务农的农民高,也会认为这种收入的提高是他们应该得到,因此并不会对经济剥夺感产生很大影响。然而,外出务工使得他们可以走出农村,这种“眼界开阔”的优越感会使得他们感受到比呆在农村社会地位更高,从而可以显著地降低他们的社会剥夺感。

最后,对于第二代农民工来说,外出务工并不能通过社会剥夺感和经济剥夺感的中介效应来提升他们的幸福感。从前面的回归分析结果可以看出,原因在于外出务工对第二代农民工的社会剥夺感和经济剥夺感均无显著性影响。这一结果也呼应了前面的分析,正如吴漾所说,第二代农民工与城市的联系越来越紧密,对于城市的依赖性也越来越强,他们大多数人不愿意回到农村[33]。刘传江也认为第二代农民工对城市的认同高于第一代农民工,市民化意愿更强[34]。这也证实第二代农民工的社会流动性较强,从而容易使得第二代农民工将社会参照对象锁定在城镇居民身上[26],如果锁定在城镇居民身上,正如胡伟清所说,农民工的劳动强度要高出城镇职工一半,但是其所获得收益占其对社会的贡献比要显著低于城镇职工,并且农民工在企业还不能享受到城镇职工能够享受的住房、保险、保健培训[35]。这些因素均会导致外出务工使得他们的经济收入和社会地位比在家务农的农民高,但是与城镇居民相比较仍然处于弱势地位,所以“参照系”的选择会使得收入的提高并不会降低他们的经济剥夺感和社会剥夺感。除此之外,还有个重要因素,第二代农民工由于具有更高的市民化意愿[34],但是户籍制度、就业制度、社会保障等种种制度安排,却将他们排斥在了城市体系之外,从而使得他们的期望与现实形成强烈的反差[36],这种反差抵消了外出务工所带来的收入提高效应,因此也不会降低他们的相对剥夺感,继而也无法提升他们的幸福感。

本文研究的政策意义在于,明确不同代际农民工外出务工对其幸福感的影响以及相对剥夺感所发生的中介机制,可以提醒政策制定者,随着第二代农民工逐渐取代第一代农民工成为城镇中的务工主体,他们逐渐将自己的社会比较对象锁定在城镇居民。当前城市社会存在的对农民工的社会歧视,比如,收入差距以及建立各种社会权利上的差异对第二代农民工具有显著的负面影响,会使得他们产生较高的经济剥夺感和社会剥夺感,从而阻碍外出务工本应带来的幸福感提升。因此,应该制定相关政策,消除目前存在的各种针对农民工和城镇工人的区别对待,既包含经济收入上的差异,也包含社会地位上的差异,以帮助提升农民工外出务工的幸福感,一则幸福感的提升有利于构建和谐社会[37],二则也有利于吸引更多农村剩余劳动力进城务工。

参考文献:

[1]2015年国民经济运行稳中有进、稳中有好[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html.

[2]李恒.外出务工促进农民增收的实证研究——基于河南省49个自然村的调查分析[J].农业经济问题,2006(7):23-26.

[3]王玉龙,彭运石,姚文佳.农民工收入与主观幸福感的关系:社会支持和人格的作用[J].心理科学.2014(5):1220-1224.

[4]王文龙.再论农民的幸福感问题[J].西南大学学报(人文社会科学版),2007(1):116-119.

[5]潘毅,卢晖临,严海蓉,等.农民工:未完成的无产阶级化[J].开放时代,2009(6):5-35.

[6]刘传江,徐建玲.民工潮与民工荒:农民工劳动供给行为视角的经济学分析[J].财经问题研究,2006(5):73-80.

[7]尹华站,苏琴,黄希庭.国内十年主观幸福感研究的内容分析[J].西南大学学报(社会科学版),2012(5):100-105.

[8]胡美娟,彭文波,杨允,等.当代农民工感知社会支持、自尊和主观幸福感的关系[J].心理科学,2011(6):1414-1421.

[9]袁林,李文龙.关于农民工幸福感的调查研究[J].中国集体经济,2010(4):192-193.

[10]金晓彤,崔宏静.新生代农民工成就动机与主观幸福感的关系探析——基于社会支持、社会比较倾向的调节作用[J].中国农村观察,2013(1):69-77.

[11]卢冲,李虹轩,王雨林.新生代农民工幸福感的影响因素分析——基于有序Probit模型的研究[J].湖北农业科学,2014(8):1940-1954.

[12]夏晶,王婉娟,夏季.新生代农民工幸福感的影响因素分析[J].湖北工业大学学报(社会科学版),2010(6):23-26.

[13]MYERS D G. The funds, friends, and faith of happy people[J]. American Psychologist,2000(1):56-67.

[14]DEATON A. Worldwide, residents of richer nations more satisfied[DB/OL]. 2008-2-27,2014-12-17,http://www.gallup.com/poll/104608/Worldwide-Residents-Richer-Nations-More-Satisfied.Aspx.

[15]YU W H. The psychological cost of market transition: Mental health disparities in reform-era China[J].Social Problems, 2008(55):347-369.

[16]KNIGHT J,SONG L. Subjective well-being and Its determinants in rural china[J]. China Economic Review,2009(4):635-649.

[17]官皓.收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对水平[J].南开经济研究,2010(5):56-70.

[18]RUNCIMAN W G. Relative deprivation and social Justice: A study of attitudes to social inequality in twentieth-century england[M]. Berkeley: University of California Press,1966.

[19]WILKINSON R G,PICKETT E K. Income inequality and health: A review and explanation of the evidence[J].Social Science and Medicine, 2006(62):1768-1784.

[20]CLARKAE, OSWALD A J. Satisfaction and comparison income[J]. Journal of Public Economics, 1996(61):359-381.

[21]LUTTMER E F P. Neighbors as negatives: relative earnings and well-being[J]. Quarterly Journal of Economics, 2005(120):963-1002.

[22]XIN W,SMYTH R E.Economic openness and subjective well-being in China[J]. China and World Economy, 2010(18):22-40.

[23]HU A N.Public sector employment, relative deprivation and happiness in adult urban Chinese employees[J].Health Promotion International,2013,28(3):477-486.

[24]STOUFFER S A,SUCHMAN E A,DEVINNEY LC,et al. The American soldier: Vol. 1. Adjustment during army life[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press,1949.

[25]李培林,李炜.农民工在中国转型中的经济地位和社会态度[J].社会学研究,2007(3):1-17.

[26]罗霞,王春光.新生代农村流动人口的外出动因与行动选择[J].浙江社会科学,2013(1):111-115.

[27]孟慧新,SALAZAR M A,胡晓江.农民工的权利观剥夺感与社会参考框架[J].学海,2013(3):72-84.

[28]ZHANG S, WANG E,CHEN Y. Relative deprivation based on occupation: An effective predictor of Chinese life satisfaction[J]. Asian Journal of Social Psychology, 2011(14):148-158.

[29]胡安宁,周怡.一般信任模式的跨部门差异及其中介机制——基于2010年中国综合社会调查的研究[J].社会,2013(4):60-82.

[30]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[31]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(2):268-274.

[32]D'AMBROSIO C, FRICK J R. Subjective well-being and relative deprivation: An empirical link[R]. IZA Discussion Paper,2004(1351):1-22.

[33]吴漾.论新生代农民工的特点[J].东岳论丛,2009(8):57-59.

[34]刘传江,程建林.第二代农民工市民化:现状分析与进程测度[J].人口研究,2008(5):48-57.

[35]胡伟清,张宗益,张国俊.农民工的贡献与分享:差距到底多大[J].探索,2008(5):109-112.

[36]任远,邬民乐.城市流动人口的社会融合:文献述评[J].人口研究,2006(3):87-94.

[37]王登峰,黄希庭.自我和谐与社会和谐——构建和谐社会的心理学解读[J].西南大学学报(人文社会科学版),2007(1):1-7.

责任编辑曹莉

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

中图分类号:B844.3

文献标识码:A

文章编号:1673-9841(2016)02-0113-09

基金项目:国家社会科学基金重大项目“群体行为涌现机理及风险辨识研究”(11&ZD174),首席专家:沈惠璋;国家社会科学基金项目“城市融入过程中群际关系的社会心理机制实验与建模研究”(13CGL063),项目负责人:李峰。

作者简介:徐广路,上海交通大学安泰经济与管理学院,博士研究生。通讯作者:沈惠璋,教授,博士生导师。

收稿日期:2015-08-28

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.02.015