论三种不同性质的假借及古今字与通假字的区别

2016-04-07刘忠华

刘忠华, 张 军

(陕西理工学院 文学院, 陕西 汉中 723000)

论三种不同性质的假借及古今字与通假字的区别

刘忠华,张军

(陕西理工学院 文学院, 陕西 汉中 723000)

[摘要]从字的常规记词职能及职能转变与否的角度看待字词关系,将假借分为“六书”假借、改变记词职能的假借、通假字三类。“六书”假借是给词配备书面专用文字的一种方法,所借字是借表之词的常规用字。改变记词职能的假借,与原来该词的专用字记词表义的职能发生了交接转移,构成古今字,古字(原来该词的专用字)与今字(起职能替代作用的假借字)分别是同一个词(或义项)前后两个不同时代的常规用字。通假字与借表之词的意义无关,只是临时借用而非借表之词的常规用字。

[关键词]假借; 本字; 通假; 职能转移; 古今字; 常规用字; 别字

传统语言文字学从文献用字的角度提出古今字、通假字等概念并着重进行区别,把字词关系的研究引向深入。但是,文献语言使用假借字的现象较多,相当一部分古今字的古字和今字、通假字的“本字”都与假借关联,不同学者看问题的角度不同、侧重点有异,就会出现不同意见,古今字与通假字的范围及划界问题上的分歧,由此而来。鉴于对不同职能假借字的定性与古今字和通假字的划界有密切关系,本文以假借现象为线索,以字词关系及字的常规职能为着眼点,将假借现象分为三类,即“六书”假借、改变记词职能的假借、用字通假,分别揭示其本质特点,从中看出古今字、通假字有本质区别。

一、 “六书”假借

“六书”理论中的假借专指“本无其字,依声托事”的借字记词现象。“六书”假借是满足书面记录的需要,实现书面语词有定字、字表专词的重要手段。它和象形、指事、会意、形声一起,都是为语言中的词配备专门书写符号的基本方法。汉代人把“六书”假借与象形、指事、会意、形声并列视为“造字之本”,是着眼于汉字的记词功能,从写词法的角度看问题而得出的结论[1]157-163。

从文献用字的实际看,“六书”假借字与借表之词的关系稳固,是借表之词的常规用字。第一,一部分“六书”假借字始终是借表之词的专用字,如表示第一人称代词的“我”,花费的“花”,其它的“其”,表示方位的“东”“西”等都是专用假借字。第二,一部分“六书”假借字,后来被分化字或另外某个假借字所取代,但是在未被取代之前,依然是借表之词的专用字,如,在分化字“避”“僻”“譬”“嬖”未造出之前,专用“六书”假借字“辟”,第二人称在先秦只借用“女”字,后来才改借“汝”字。第三,小部分“六书”假借字,在文献中会被另外一个假借字临时或偶尔替代一下,但是“六书”假借字的基本职能未变,如,“犹如”义的“犹”字是“六书”假借字,古籍中偶尔也借用“由”字,但“犹”字始终是“犹如”义的专用字。鉴于“六书”假借字与专造字(本字)的表词职能一致,裘锡圭称为“准本字”[2]193,赵诚则称为“音本字”[3]79。

“六书”假借字与“本有其字”的假借有本质区别:前者是“造字”标词的手段,旨在构建新的字词关系;后者系改字标词,是对已有的字词关系的破坏,区别为职能的转移交接(古今字)与临时性的替代(通假字)两种情况。

二、 形成古今字的假借——记词职能发生转移交接

某词在“本有其字”的情况下,又借用另外一个字来表示,如果这个后来借用的字取代了原来那个字的全部或部分职能,成为该词(或某一义项)的专用字,即原来那个专用字与后来使用的假借字之间发生了记词职能的转移与交接,则属古今字。具体又分作两类:

1. 假借字替代本字,本字与借字构成古今字。如:

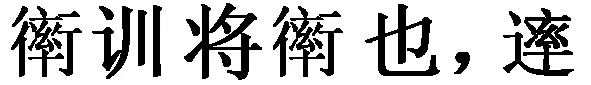

“谊”,《说文》:“人所宜也。”是“仁义”“道义”“情谊”等义的本字。“义”,《说文》:“己之威义也。”是“威仪”义的本字。“仪”,《说文》:“度也。”本义为“法制”,引申为“善也”“宜也”“匹也”等义。后来借“义”字表示“谊”之“仁义”“道义”义,又借“仪”字表示“义”之本义。“谊”“义”“仪”三字的记词表义职能发生转移,有了新的分工。段玉裁把表义职能有转移交接关系的一组字视作古今字,其于《说文》“谊”下注:“按此则谊、义古今字,周时作谊,汉时作义,皆今之仁义字也。其威仪字,则周时作义,汉时作仪。”强调:“凡读经传者,不可不知古今字。古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋宋为今,随时异用者谓之古今字。”[4]94

“厶”,《说文》:“姦衺也。韓非曰:蒼頡作字,自營爲厶。”是“公私”义的本字,段注:“公私字本如此。”“今字私行而厶废矣。”在“公私”的意义上,后来借本来表示禾苗之名的“私”取代了本字“厶”。“桼”,《说文》:“木汁,可以鬐物。”为“油漆”义的本字。“漆”,《说文》:“水,出右扶风岐山。”河流名,指漆水。后来借“漆”取代了“桼”。

“伯”,《说文》:“长也。”指古代统领一方的长官。“霸”,《说文》:“月始生霸然也。”指阴历每月初始见的月亮(或月光)。“魄”,《说文》:“阴神也。”指魂魄。从文献用字的情况看,先是借“霸”替代“伯”,后又借“魄”表示“霸”的本义(段注:“后代魄行而霸废矣”)。“伯”与“霸”、“霸”与“魄”记词职能发生了转移交接。

“彊”,《说文》:“弓有力也。”引申为凡有力之称。“强”,《说文》:“蚚也。”段注:“叚借为强弱之强。”在“强弱”的意思上借字“强”取代了本字“彊”。

“内”,《说文》:“入也。从口,自外而入也。”段注:“又多假纳为之矣。”“纳”,《说文》:“丝湿纳纳也。”段注:“古多叚纳为内字。”在“纳入”的意思上,借“纳”取代了“内”。

“鄦”,《说文》:“炎帝太岳之胤,甫矦所封,在颍川。”“鄦”本来表示地名,后来借“许”字表示。段注:“鄦许古今字。”“汉字作许,周时字作鄦。”“许”,《说文》:“听也。”段注:“许,或假为所,或假为御”,“又为鄦之叚借字”。按,借“许”表示“鄦”,出现了职能转移与交接;借“许”表示“所”“御”,只是临时偶尔假借,“所”“御”两字的常规职能未变。

“敶”,《说文》:“列也。”段注:“此本敶列字,后人假借陈为之,陈行而敶废矣。”“陈”,《说文》:“宛丘,舜后妫满之所封。”段注:“俗叚为敶列之敶,陈行而敶废矣。”在列阵、陈列的意义上本字是“敶”,后改用借字“陈”来表示,两字的记词表义职能转移交接。

“凥”,《说文》:“处也。从尸得几而止。”“居”,《说文》:“蹲也。”段注:“凡今人居处字古只作凥处。居,蹲也。凡今人蹲踞字古只作居。”“今字用蹲居字为凥处字,而凥字废矣,又别制踞字为蹲居字,而居之本义废矣。”按,“凥”为表示“居处”义的本字,“居”是“蹲踞”义的本字,借“居”取代“凥”字,发生职能交接转移,又另造“踞”字取代“居”字而表示“蹲踞”义。

“何”,《说文》:“儋也。”“荷”,《说文》:“芙蕖叶。”在“担”“负荷”的意义上本字是“何”,后借“荷”来表示,“何”与“荷”发生了职能转移交接。段注:“何”之“今义行而古义废矣。”段注指出“何”亦借为“呵”,是临时偶尔假借。“何”与“荷”是古今字的关系,“何”与“呵”是通假字与“本字”的关系。

“唱”,《说文》:“导也。”是“倡导”义的本字,后来借“倡”表示。“倡”,《说文》:“乐也。”是“歌唱”义的本字,后来借“唱”表示。“唱”与“倡”发生了职能的交接与转移。在“倡导”的意义上“唱”与“倡”是古今字的关系,在“歌唱”的意义上“倡”与“唱”是古今字的关系。

“诎”,《说文》:“诘诎也。”段注:“屈曲之意。”“屈”,《说文》:“无尾也。”“诎”为“屈伸”义的本字,后借“屈”表示。段注:“今人屈伸字古作诎申,不用屈字,此古今字之异也。”

“喫”,《说文》:“食也。”“吃”,《说文》:“言蹇难也。”后来借“吃”取代了“喫”。

“閒”,《说文》:“隟也。”段注:“门开而月入。门有缝而月光可入。皆其意也。”引申为“闲暇”“清闲”义,后来借“闲”专门表示引申义。《说文》:“闲,阑也。从门中有木。”段注:“引申为防闲,古多借为清闲字。”

“誂”,《说文》:“相呼诱也。”是“挑唆”义的本字,后来借“挑”字表示。段注:“按后人多用挑字。”《说文》:“挑,挠也。从手兆声。一曰摷也。”段注:“挑者,谓拨动之。《左传》云挑战是也。”

“蹎”,《说文》:“跋也。”是“颠簸”“跌倒”义的本字,后借“顚”取代了“蹎”。段注:“经传多叚借顚字为之。”《说文》:“顚,顶也。”

一个词的本字与假借字之间如果有职能的转移交接,假借字成为后来该词(某一义项)的常规用字,就是古今字而不是通假字。学术界以往把“本有其字”的假借(包括“本有本字”的假借)笼统当做通假[5]65,有人进而把假借字取代本字的情况当做“一种特殊的通假字”[6],这是通假字与古今字界限不明的主要原因之一。

2. 某词原来的假借字被另外一个假借字替代,两个假借字构成古今字。如:

表示第一人称,先借“予”,后借“余”。“予”,《说文》:“推予也。象相予之形。”“余”,《说文》:“语之舒也。从八,舍省声。”从文献用字情况看,《诗》《书》用“予”不用“余”,《左传》用“余”不用“予”。段玉裁承郑玄之说,视为古今字。《曲礼》:“朝诸矦分职授政任功,曰予一人。”郑玄注:“觐礼曰伯父寔来,余一人嘉之。余予古今字。”段注:“凡言古今字者,主谓同音,而古用彼今用此异字。……余予本异字异义,非谓予余本卽一字也。”[4]49

又如,表示第二人称先借“女”,后改借“汝”;在率领、将领的意义上周代借用“率”,汉代改借“帅”字;在分离、离开的意思上,先借“離”字,后借“离”字。

先后记录同一个词的两个假借字出现职能的转移交接,记词职能变化以前所使用的那个假借字是前一时代的常规用字,记词职能变化以后所使用的那个假借字是后一时代的常规用字。现代学者把古今字限制在“有造字相承关系”的范围内[7],不符合郑玄以来对古今字的传统认识和训诂实际。两个假借字发生职能转移和交接的情况与通假截然不同,通假字对借表之词而言,不具有常规用字的资格。

三、 作为通假字的假借——临时性的替代

某词在“本有其字”即本有专造字或专用假借字的情况下,又借用另外一个字来表示,这个后来被借用的字只是临时、偶尔记录该词,为成为该词(或某一义项)的专用字(常规用字),原来那个专用字的职能没有变化,依然是该词(义项)的专用字,这个临时、偶尔借用的字相当于“别字”,称作通假字。与通假字相对的那个专用字,一般叫做“本字”。不过通假字的“本字”可能是专造字,也可能是专用的“六书”假借字,与文字学意义上的本字同名异实,要注意区分。具体有两类:一是假借字临时、偶尔替代专造字;一是假借字临时、偶尔替代专用假借字。

1. 假借字临时、偶尔替代专造字。同一个词或词的同一个义项上,本字与假借字是常规用字与临时别字的关系,各自的常规记词表义职能未变。如:

“疲”,《说文》:“劳也。”是“疲敝”“疲劳”义的本字。段注:“经传多假罢为之。”“罢”,《说文》:“遣有辠也。”文献中多借“罢”代“疲”,如《左传·昭公三年》:“庶民罢敝而公室滋侈。”《国语·周语》:“不夺民时,不篾民功,有忧无匮,有逸无罢。”但是,在“疲敝”“疲劳”的意义上,专用字是“疲”,“罢”只是临时借用,未取得当用正字的资格。

“毋”,《说文》:“止之也。”是表示禁止意义的专用副词,义为“不要”、“别”。“无”,《说文》:“亡也。”引申表示“没有”,与“有”相对。先秦文献中,或者借“无”表“毋”,或者借“毋”表“无”。如,《孟子·梁惠王上》:“王无罪岁,斯天下之民至焉。”《左传·僖公四年》:“无令舆师陷入君地。”两句中“无”都表示“不要”的意思,是“毋”的假借字。朱骏声《说文通训定声》:“无,假借为毋。”又如,《墨子·非命》:“言而毋仪。”《史记·酷吏列传》:“舍毋食客。”在“没有”的意义上,“毋”是“无”的假借字。

实际上,“毋”是否定副词,在“不要”的意义上是常规用字,“无”是动词,在“没有”的意义上是常规用字。借“毋”表示“没有”、借“无”表示“不要”都只是临时、偶尔借用。之所以把这种互借现象当做通假,是因为两个字的常规记词表义职能没有改变。

“勠”,《说文》:“并力也。”“戮”,《说文》:“杀也。”“僇”,《说文》:“痴行僇僇也。”表示“行动迟缓”义。文献中有时借“僇”表“戮”,借“戮”表“勠”。(1)“僇”通“戮”,如《礼记·大学》:“辟则为天下僇矣。”段注:“大学借为戮字。荀卿书同。”(2)“戮”通“勠”,如《史记·商君列传》:“戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。”此处表示“并力”义,本字应是“勠”。又如《墨子·尚贤》:“与之戮力同心。”孙诒让:“戮,勠之假借字。”段注:“勠力字亦叚戮为勠。”

“僇”“戮”“勠”三字各有分工,常规记词表义职能未变,所以是通假。

“才”,《说文》:“艸木之初也。从丨上贯一,将生枝叶。一,地也。”段注:“引伸为凡始之偁。”该字用作范围副词(表示“只,仅仅”)、时间副词(表示“刚刚”)、名词(表示“才能”),是专用字,文献中借“财”“裁”“哉”通“才”的情况,是通假。

“财”,《说文》:“人所宝也。”文献中通“才”,表示才能。如《孟子·尽心上》:“有成德者,有达财者。”焦循:“财,即才也。”《说文通训定声》:“财,假借为才。”

“裁”,《说文》:“制衣也。”文献中通“才”。(1)表示“只有”,如《汉书·匈奴传》:“遂复都单于庭,然众裁数万人。”(2)表示“仅仅”,如《战国策·燕策一》:“寡人蛮夷僻处,虽大男子,裁如婴儿。”(3)表示“刚刚”,如《聊斋志异·促织》:“手裁举,则又超忽而跃。”

“哉”,《说文》:“言之闲也。”语气词。文献中通“才”,表时间,如《书·康诰》:“惟三月哉生魄。”

在“只,仅仅”和“才能”的意义上,专用字是“才”而不是“财”“裁”“哉”,换言之,假借字“财”“裁”“哉”没有取代“才”而成为当用正字,故视为通假。

“匪”,《说文》:“器,似竹筐。”段注指出“有借匪为斐者”“有借为分者”“有借为非者”“有借为彼者”。(1)“匪”通“斐”,表示有文采貌,如《诗·魏风·淇奥》:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”毛传:“匪,文章貌。”(2)“匪”通“分”,表示“分别”“分赐”。《说文通训定声》:“匪,假借为分。”如《周礼·地官·廪人》:“掌九谷之数,以待国之匪颁,赒赐稍食。”郑玄注:“匪,读为分。”(3)“匪”通“非”,否定副词,如《诗·齐风·鸡鸣》:“匪鸡则鸣,苍蝇之声。”《诗·大雅·蒸民》“夙夜匪解。”(4)“匪”通“彼”,代词,如《左传》引《诗·小雅·小旻》:“如匪行迈谋”,杜预注:“匪,彼也。”按,“彼”是专用假借字。

“匪”与“斐”“分”“非”“彼”的常规记词表义职能各不相同,借“匪”表“斐”“分”“非”“彼”只是偶尔、临时的,“匪”没有成为借表之词的当用正字,故属通假。

2. 假借字临时、偶尔替代专用假借字。两个假借字各自的常规职能未变,在同一个词或某个义项上,有常规用字与临时借字之别。如:

“吴”“虞”“娱”三字的常规记词表义职能各不相同。“吴”,《说文》:“姓也。亦郡也。一曰吴,大言也。”表示姓;地名;大声说话。“虞”,《说文》:“驺虞也。”本指兽名。此字本义失传,专用于表示“猜度”“忧患”“欺诈”等义,是“六书”假借,段注:“此字假借多而本义隐矣。”“娱”,《说文》:“乐也。”。段注:“古多借虞为之。”

“虞人”(古代掌管山泽的官员)之“虞”是“六书”假借字,文献中借“吴”表示“虞人”之“虞”,属别字性质的通假,如,《石鼓文·吴人》,据郭沫若考释:“吴人即虞人”。表示“娱乐”“安乐”义,专用字是本字“娱”,文献中偶有借“虞”通“娱”的例子,属于别字性质的通假,如《国语·周语下》:“虞于湛乐。”

“犹”,《说文》:“玃属。”其作为“犹如”义的常规用字,属“六书”假借。文献中偶借“由”代“犹”,属别字性质的通假。如《孟子·梁惠王上》:“民归之由水之就下。”“由”通“犹”,表示“犹如”。《孟子·公孙丑下》:“王由足用为善。”“由”通“犹”,表示“尚且”。

“虽”,《说文》:“似蜥蜴而大。”专用作表示让步关系的连词,是“六书”假借。“唯”,《说文》:“诺也。”表示应答,又专用作副词(表示“只”、或表示希望、肯定语气)。文献中偶尔借“唯”通“虽”,如《荀子·性恶》:“今以仁义法正为固无可知可能之理耶?然则唯禹不知仁义法正,不能仁义法正也。”杨倞注:“唯,读为虽。”

“彼”,《说文》:“往,有所加也。”其专用作指示代词,是“六书”假借。文献中偶有借“匪”通“彼”的情况,属别字性质的通假,如前文所举“如匪行迈谋”。

“鳏”,《说文》:“鱼也。”段注:“鳏多叚借为鳏寡字。”其专用于表示“无妻的老人”之义,是“六书”假借。“矜”,《说文》:“矛柄也。”文献中有借“矜”通“鳏”的情况,如《诗·大雅·蒸民》:“不侮矜寡,不畏强御。”《集韵》:“通作鳏。”

“常”,《说文》:“下帬也。从巾尚声。”段注:“今字裳行而常废矣。”“尝”,《说文》:“口味之也。从旨尚声。”专用来表示时间副词(表示“曾经”“经常”义),是“六书”假借。文献中借“常”通“尝”,属临时偶尔借用,如《荀子·天论》:“日月之有饰,风雨之不时,怪星之傥现,无世而不常有之。”

对两个假借字记录一词的现象,要从是否专用字(常规用字)、是否发生了职能的转移与交接两个角度作考察。两个字的记词表义职能没有发生转移,有常规用字与临时借字之别者,是通假。学术界有人把通假字的“本字”也限定在专造字范畴,认为只有“有本字的假借”才是通假,进而认为“如果常用的甲字并非本字,那偶尔借用的乙字也不是通假字”[8]。这种观点忽视了通假字的本质特点。

四、 通假字与古今字的区别

从文献用字的表象看,古今字、通假字与其本字都是甲乙两字记录一词(或一个义项),从字用属性看,可能一是本字、一是假借字,可能都是假借字。但是,从字词关系和常规用字的角度看,古今字与通假字截然不同。但是就现阶段的研究看,两者的认定和划界还有异议:一是古字与今字的交替即古字的沿用是否应该看做通假字。二是有本字的假借是否要区分为古今字与通假字两类,或者一律当做通假字。我们认为,只有把握古今字与通假字的本质特征,才能将其彻底划开。

从意义上看,古今字的“今字表示的意义在今字产生以前一直是由古字承担的”[9],今字取代古字或承担其某一义项,从而与古字构成同义字(词),从记词职能看,古字与今字在同一个字或意义上都是常规用字,只不过有古今(先后)之别和职能的交接转移关系罢了。通假字与其“本字”的常规职能各不相同,通假字与借表之词的意义无关,不是借表之词的常规用字,相当于“别字”[10]。

为能彻底划开,需要注意两点:

第一,交替使用的一组字如果是古今字,则必然存在先用甲字后用乙字、乙字替换甲字职能的历史事实。就某词或某个意义而言,甲乙两字分别是其前一时代和后一时代的常规用字。交替使用的一组字如果是通假字与其“本字”的关系,则不存在先后使用和职能替换的历史,其中一字始终是常规用字,另外一字不具备借表之词常规用字的资格。

第二,古字与今字有一个共同义项,使用状态下的互换是同义变换。而通假字与其“本字”在常规情况下,记词表义职能各不相同,使用状态下的互换只是临时替换,脱离上下文,同义关系随即解除。

《汉语大字典》对古今字与通假字做了区分,如“齐”与“剂”是古今字的关系,“齐”与“脐”“跻”“齑”“济”是通假关系[11]4783。按,“齐”“剂”之间有职能的转移交接,“调配”“调节”“剂量”“药剂”等义本来用“齐”,后来另造了“剂”字分担了“齐”的上述意义。“齐”与“脐”“跻”“齑”“济”之间没有记词表义职能的转移交接,“齐”字不曾具有独立承担“脐”(表示肚脐)“跻”(表示升,登)“齑”(表示酱菜)“济”(表示成,止息)字意义的职能,“脐”“跻”“齑”“济”的意义与“齐”没有传承关系。前文所举借“许”代“鄦”,两个字的常规职能发生了转移交接,形成古今字,而借“许”代“所”、代“御”只是临时偶尔假借,各字的常规职能没有变化,因而是通假。

从意义角度看,通假的本质体现在句子所要表达的意义是“本字”所有而通假字所无的,古今字的本质在于今字的意义是古字所有的。所以今字出现后文献作者根据习惯而沿用古字的情况不是通假。但是古今字的古字往往还具有今字所没有的另外的意义,如果在文句中该用古字表示别的意义时却用了今字(句子所要表达的意义不是今字所具有的),也是通假。如“知”“智”古今字,文献中有借“智”通“知”的情况,《墨子·耕柱》:“岂能智数百岁之后哉!”在“知道”的意义上,该用“知”而用了“智”,就是通假,因为“智”没有“知道”之义。又如,《诗·小雅·大东》:“舟人之子,熊罴是裘。”郑玄注:“裘当作求,声相近故也。”按,《说文》:“裘,皮衣也。从衣。象形。”“求,古文裘。”段注:“此本古文裘字,后加衣为裘,而求专为干请之用。”“求”本义是皮衣,假借为“干求”“求取”义的“求”,给本义另造了分化字“裘”字。“求”与“裘”构成古今字,借“裘”表示“求取”义的情况就是通假,因为在“求取”义的专用字是“求”,“裘”没有“求取”义。古今字的今字作为通假字而通古字的情况,从侧面突现了通假字的本质——通假字与借表之词的意义无关。上述现象的存在只是个别,不影响古今字与通假字的划界。

总之,从字的常规职能及常规职能变与不变的情况来看待假借以及由假借引起的字词关系的变化,有助于看清不同用字现象的本质,并将不同类型的假借及用字现象区别开来。本文分析可见,“六书”假借不同于“本有其字”的假借;“本有其字”的假借因为有职转与临时借用之别,不应该笼统对待。假借所致文字职能的交接转移属于古今字范畴,临时借用属于通假字的范畴。采用共时与历时相结合的原则,对共时阶段交替使用的一组字进行历时考察,弄清楚记词职能及字词关系及字用特点,则是分辨古今字与通假字的重要方法。

[参考文献]

[1]刘忠华.关于“六书”假借[M]∥刘忠华.古代语言文字探索.西安:西北大学出版社,2008.

[2]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[3]赵诚.本字探索[M]∥赵诚.古代文字音韵论文集.北京:中华书局,1991.

[4]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[5]张双棣,等.古代汉语知识教程[M].北京:北京大学出版社,2002.

[6]仲洁,赵兵战.一种特殊的通假字——兼论通假的定义[J].宁夏大学学报:哲学社会科学版,2001(6).

[7]洪成玉.古今字辩证[J].首都师范大学学报:哲学社会科学版,2009(3).

[8]李运富.论汉字的记录职能(下)[J].徐州师范大学学报:哲学社会科学版,2003(2).

[9]张劲秋.从古今字看汉字的特点和规范[J].语言文字应用,1999(3).

[10]赵小刚.论通假[J].兰州学刊,1993(6).

[11]汉语大字典编辑委员会.汉语大字典[M].成都:四川辞书出版社,武汉:湖北辞书出版社,1990.

[责任编辑:朱 飞]

[中图分类号]HO21

[文献标识码]A

[文章编号]1673-2936(2016)01-0078-06

[作者简介]刘忠华(1964-),陕西洋县人,陕西理工学院文学院教授,硕士生导师,文学硕士,主要从事汉语言文字学研究。张军(1977-),辽宁大连人,陕西理工学院文学院讲师,文学硕士,主要从事汉语言文字学研究。

[收稿日期]2015-12-03

[修订日期]2015-12-17