疫病灾害视角下的南宋杭州水环境及治理

2016-04-06张立峰

◎ 张立峰 贾 燕

疫病灾害视角下的南宋杭州水环境及治理

◎ 张立峰 贾 燕

杭州是南宋王朝的临时首都。在诸多因素的共同作用下,南宋杭州的疫病灾害呈现多发态势。本文根据对有关史料的统计和分析,认为当时的疫病与气候异常、水环境恶化等自然和社会问题密切相关。围绕水环境问题,本文探讨南宋时期的杭州为应对疫病灾害治理水环境的举措,以及对当下治水和防病工作的启示。

疫病灾害 气候异常 水环境 南宋 杭州

作者张立峰,浙江省气象局工程师(邮政编码 310007);贾燕,浙江省气象台工程师(邮政编码 310017)。

一 研究南宋疫病灾害的缘起和目的

古人已经认识到疫病具有流行性和传染性。成书于秦汉时期的《黄帝内经》就专门谈到“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”[1]。宋人对疫病更加重视,并将其视为四大灾患之首:“民之灾患,大者有四,一曰疫,二曰旱,三曰水,四曰畜灾,岁必有其一,但或轻或重耳。”[2]到了南宋时期,在多种因素的共同作用下,南宋都城临安(今杭州)的疫病灾害呈现多发态势,成为新生的南宋王朝需要认真应对的重要挑战之一。

对于宋代的疫病灾害,前人在疫病的时空分布、成因分析等方面已有若干研究成果。邱云飞认为,两宋时期疫病灾害的暴发和流行在时间上是不规则、无周期的;在空间上则呈现南方比北方多、东部比西部多的特征[3]。张全明认为,南宋时期是我国疫病灾害相对高发的时期,两浙东西路、江南东西路等地是疫病灾害的高发区[4]。李铁松等研究发现,随着两宋的政治经济中心从开封向临安迁移,疫病灾害的重灾区也从开封转移到了杭州。在宋孝宗至宋宁宗(1163~1223年)时期,疫病发生频率相对较高,夏、秋季节是疫病流行的主要时段[5]。但是,具体到杭州疫病灾害的发生情况,该文并没有进行详细的分析。朱德明在初步研究了南宋时期浙江疫病的流行特征及其成因后认为,浙江属亚热带湿润季风区,气候卑湿,地气燠热,人们喜好湿地行走和水浴。南宋政府缺乏在这种气候条件下防治疫病的经验,是导致疫病流行的重要原因之一[6]。

当然,疫病暴发与流行的原因是十分复杂的,它不仅是自然生理现象,而且关涉当时的社会经济文化。对我国医疗社会文化史研究颇深的余新忠教授认为,卫生史与环境史在研究内容上有很大的交集。就环境史研究来说,从卫生史的角度切入来探求人与自然的关系,不失为一种有效的研究路径[7]。从这一思路出发,南宋时期杭州疫病灾害的反复出现,也能在很大程度上反映当时的自然环境和社会变革。由此,本文在对南宋杭州疫病灾害基本情况进行总体回顾的基础上,以探求疫病暴发成因为切入点,围绕杭州的水环境,特别是重点分析气候异常所形成的水、旱灾害,以及缺乏约束机制或约束机制失效所造成的水污染对疫病暴发的触发机理,力图呈现在疫病灾害影响下南宋杭州人的生存境况与社会应对。

二 南宋杭州疫病灾害的总体情况

(一)疫病的暴发时间

经过对大量的正史、方志和文人笔记等史料的普查和统计发现,南宋时期杭州至少暴发过疫病灾害31次。自建炎元年(1127年)到德祐二年(1276年)的150年内,杭州的疫病平均每4.84年暴发一次。其中,建炎元年到嘉定四年(1211年)的85年,共发生28次,平均每3年一遇。其中,庆元元年(1195年)到庆元三年(1197年)、嘉定元年(1208年)到嘉定四年(1211年),杭州连续出现疫病,疫情严重,达到疫病暴发流行的顶峰。

嘉定四年以后的65年内,杭州仅有3次疫病出现,与南宋中前期相比大幅锐减,形成很大的反差。究其主要原因,可能与南宋后期史料大量缺失有关。特别是宋理宗登基到宋恭帝投降的52年间,南宋的修史工作每况愈下,甚至近乎停顿。笔者在对南宋高宗到恭帝七位帝王在位时期的杭州灾异史料数量进行统计时发现:高宗、孝宗、光宗和宁宗时期的年平均数都超过南宋多年的平均值;从理宗开始,年平均数出现大幅下降,只有宁宗时期的2/3左右;度宗和恭帝时期年平均数进一步减少,仅有宁宗时期的1/3左右。基础史料的缺失必然导致疫病灾害记录的遗漏,故而不能简单地得出南宋后期杭州疫病灾害大幅减少的结论。限于篇幅,这个问题暂不进行详细讨论。

从南宋杭州疫病暴发的季节分布来看,春季(农历一月、二月和三月)、夏季(农历四月、五月和六月)及跨春夏季共出现23次,占74.2%。其中,以夏季出现的次数最多,达到13次,占41.9% (见表1)。上述研究结果与李铁松等认为夏、秋季节是疫病流行主要时段的研究结论有一定的差别。这说明气候暖湿的春、夏季节是南宋杭州疫病流行的主要时段,值得高度关注。

表1 南宋杭州疫病暴发的季节分布

(二)疫情的严重程度

查阅史料发现,史料对疫病灾害缺少具体的统计数据,因此多数时期疫情的严重程度只能依赖间接推断知其大概。例如,嘉定二年(1209年),因为杭州“疫病流行,死者众”,于是朝廷下诏令:“临安府将见存化人场依旧外,其已拆一十六处,除金轮、梵天寺不得化人外,余一十四处并许复令置场焚化。”[8]在杭州恢复十四处焚化场用于焚化疫病死者,可见当时疫情之严重。此外,史料中出现南宋杭州有“大疫”的文字记载共9次,出现“死者甚众”或“民多疫死”等记载6次,合计15次。与此同时,杭州作为当时的国家首都,还有大量的驻军驻扎。一旦疫情出现,驻军也很难避免。据史料记载,杭州还有4次“禁旅多死”“禁旅大疫”等驻军疫情的记录。由此可见,南宋杭州疫情总体较重。

(三)疫病的种类推断

根据宋代官修医书《太平圣惠方》《圣剂总录》等记载,当时的疫病可划分为伤寒、温病、瘴气、痢疾、斑豆疮(天花)等若干种类。由于史料极少记载疫病种类,只能根据有限的线索对当时的疫病类型进行试分析和推断。

南宋名医陈言在医书《三因极一病证方论》卷六《四季疫证治》里记载:“己未年,京师大疫,汗之死,下之死,服五苓散遂愈。此无他,湿疫也。”[9]陈言生卒年为1121~1190年,故而“己未年”很可能是宋高宗绍兴九年(1139年)。史料记载,该年三月,“以久雨放临安府内外官私僦舍钱并白地钱三日。诏曰:‘连日阴雨,细民不易。其临安府内外官私房钱并白地钱,不以贯百,并放三日’”[10]。这段史料说明,杭州出现了连绵阴雨的恶劣天候,严重影响了百姓生活。而陈言所提及的“五苓散”,一般用于膀胱化气不利和水湿内聚所引起的小便不利、水肿腹胀等病症。故而,陈言所说的“湿疫”,应该是由于阴雨潮湿所引起的疾病。

绍兴二十五年(1155年),南宋朝廷发布了疫病用药诏书:“凡初得病,患头痛身热恶风肢节痛者……宜服疏涤邪毒如小柴胡汤等药。”[11]绍兴二十六年(1156年),“行都(今杭州)又疫,高宗(赵构)出柴胡制药,活者甚众”[12]。根据中医药理学,“柴胡”为解表退热药,主治外感发热、寒热往来和疟疾等症。在东汉张仲景的《伤寒杂病论》中,小柴胡汤多主治“太阳”和“阳明”等病,以伤寒症居多。现代流行病学调查表明,北纬25度以北并非疟疾高发区,这基本排除了上述两年发生疟疾的可能性。由此推断,发生在杭州的疫病是伤寒的可能性比较大。

淳熙十四年(1187年)春季,“都民、禁旅大疫”[13]。但此次疫病烈度不大,患者的症状比较轻,“不甚为害,唯中者觉头痛身热,不过三日而愈,名为虼蟆瘟”[14]。据考证,“虼蟆瘟”当为“虾蟆瘟”之误,即现代的“大头瘟”,是一种头面红肿发热的急性外感瘟病。风热时毒是“大头瘟”的致病因素,多发于冬、春两季。在温暖多风的春季以及应寒反温的冬季,容易形成风热时毒,继续发展就会导致“大头瘟”传播流行。

嘉泰三年(1203年)夏季,“临安大旱,西湖之鱼皆浮,食者辄病,谓之鱼瘟”[15]。这应是干旱气候导致鱼类大量死亡,误食死鱼后产生的食物中毒所引起的疫病。已有研究表明,古人多饥饿性疾病、地方性疾病和寄生虫病。此外,流行性感冒、中暑、急性肠胃炎、重症痢疾等也可能是当时常见流行性疾病[16]。

三 南宋杭州疫病暴发的诱因分析

(一)气候异常

古人凭直觉认识到,气候的“非时”或“太过”等异常情况会诱发“时行病”。隋代著名的中医理论家巢元方指出:“时行病者,是春时应暖而反寒,夏时应热而反冷,秋时应凉而反热,冬时应寒而反温,此非其时而有其气。是以一岁之中,病无长少,率相似者,此则时行之气也。”[17]对于防疫防病能力相对低下的古人来说,气候异常能通过由自然环境与社会因素形成的一定的传导机制,直接或间接地威胁人体健康与生命。

郭增建等首次提出了“灾害链”理论[18]。文传甲将灾害链定义为“一种广义灾害启动另一种或多种广义灾害的现象”。前者为“启动损害环”,后者为“被动损害环”,损害链由至少2种损害环组成,突出灾害的关联性[19]。孙关龙将疫病暴发流行与气候异常等因素相联系,并归纳为:“旱疫”“涝疫”“寒疫”“热疫”等14种疫病灾害链[20]。南宋杭州的疫病也存在多种灾害链,作为“启动损害环”,气候异常最为普遍。

由洪涝引发疫病暴发被称为“涝疫”灾害,南宋时期杭州共出现9次“涝疫”灾害。例如,绍熙元年(1190年),杭州“久阴连雨至于三月”[21],该年春“临安大疫”[22]。庆元五年(1199年),“以久雨, 民多疫”[23]。开禧二年(1206年),“自去年十月至一月,行都淫雨不止……春,淫雨至三月”[24],连阴雨几乎持续半年, 至该年四月,“行都大疫”[25]。

由干旱引发疫病暴发被称为“旱疫”灾害,南宋时期杭州共出现6次“旱疫”灾害。例如,庆元二年(1196年),“五月, 不雨”[26], 朝廷“以旱祷于天地、 宗庙、 社稷”[27]。当年五月,“行都疫”[28]。庆元三年(1197年),“春夏不雨, 禾稼不能入土”[29], 春三月“行都及淮、 浙郡县疫”[30]。

由饥荒引发疫病流行被称为“饥疫”灾害,南宋时期杭州共出现10次“饥疫”灾害。值得注意的是,多数饥荒的“启动损害环”是水、旱等气候异常,饥荒与疫病均是气候异常的“被动损害环”;或者饥荒是中间损害环,疫病是下一个损害环。这些气候异常并非只限于杭州,也可能发生在其他地区;饥荒产生的流民也可能来自杭州以外的地区,通过人口流动在杭州形成输入性疫病灾害。

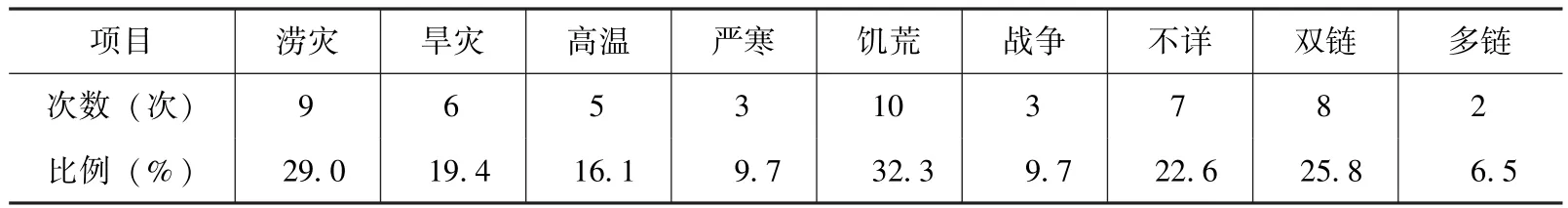

南宋杭州疫病暴发诱因的种类及数量见表2。

表2 南宋杭州疫病暴发诱因的种类及数量

疫病灾害链不仅有单链,还有双链和多链等情况,体现了疫病成因复杂性的一面。统计表明,南宋时期杭州共出现双链疫病灾害8次、多链疫病灾害2次,合计10次,具有一定程度的普遍性。例如,乾道元年(1165年)的疫病就是“涝疫”“寒疫”“饥疫”共同作用的结果。该年一月,孝宗皇帝“以久雨避殿减膳”[31]。二月,又因“淫雨不止”[32],下诏减免税负,可见阴雨一直持续。与此同时,“二月,大雪。三月,暴寒,损苗稼”[33]。灾害导致当年春季出现饥荒,“行都……大饥,殍徙者不可胜计”[34]。二月,疫病暴发,“颇闻渐有病者,有毙者”[35]。此后3个月内,虽然经过多轮救治,但是仍然时有全家患病、间有死亡的情况发生。

在31次疫病灾害中,存在旱灾和涝灾两种诱因的共计15次,占比为48.4%,可见旱、涝灾害对疫病灾害的诱发具有重要作用。对于疫病与旱、涝灾害的关联性,宋人也有认识,“水旱失时,灾异生变,疫病迭作”[36]。旱、涝灾害的发生,会直接导致地表水环境恶化以及自然疫源地暴露和扩散。水旱灾害发生后还会形成流民潮,使人群感染机会增多,个体免疫力下降,这些都容易诱发疫病。当然,疫病流行的原因是复杂的,其中水环境问题值得高度关注。

(二)水环境问题

杭州濒临钱塘江、西邻西湖,自然水系与人工河道相互交融。南宋时期,中原人口大规模南迁,粮食需求与日俱增。在这种形势下,农田水利工程的兴修达到史无前例的高峰,形成“纵则有浦,横则有塘,又有门堰、泾沥而棋布之”[37]的密集水网系统。根据文献记载,杭州城内有主要河道4条,分别是盐桥运河(大河)、市河(小河)、清湖河(西河)和茅山河[38];城外有下塘河、前沙河等大小河道10余条[39]。密集的河网、潮湿的环境,有利于各种蚊虫、病菌的大量繁殖。宋人周密曾以“多蚊”为题在自己的笔记中写道:“蚊乃水虫所化,泽国故应尔。”[40]病原体和媒介生物的增多,会扩大疫病的传播途径,容易导致疫病的暴发。

江南水乡居民常有不良的用水习惯,包括在河水中倾倒垃圾和粪便、洗刷马桶等,这对水环境的保护很不利。杭州“沿河两岸居民等,尚将粪土、瓦砾抛掷已开河内”[41],使得杭州城市的水环境不断恶化。另外,“杭城户口繁夥,街巷小民之家,多无坑厕,只用马桶”[42]。由于缺少坑厕,马桶成为当时主要的便溺用具。虽然也有人按时清理粪便,但仍有人把污秽物直接排入河里,或是用河水洗刷马桶。年深日久,在这些不良卫生习惯的作用下,其结果正如周密所见,“余有小楼在临安军将桥, 面临官河,污秽特甚”[43]。

水源污染容易导致疫病的暴发流行。伤寒是我国古代常见的疫病。现代医学研究表明,伤寒与副伤寒是由伤寒杆菌引起的经粪、口传播的急性传染病。伤寒杆菌在水中一般可存活2~3周,在粪便中可维持1~2个月。如果水源受到污染,就可能导致伤寒暴发,特别是水、旱灾害之后,问题更为严重。旱灾发生时污秽物难以被水稀释、排走,水灾过后又常常会导致饮用水源污染,从而增强了疫病的传染性和毒性。

宋代的西湖是杭州城市居民的主要饮用水源地,人们通过开凿水渠的方式将西湖水引入居住生活区,同时凿建“六井”等水井以便日常取用水。南宋初,西湖周边成为驻军洗衣、饮马的地方,“诸处军兵多就湖中饮马,或洗濯衣服作践,致令污浊不便”[44]。西湖边由于其优越的地理风光,还居住着大量的官宦和权贵,这些人的府第直接向西湖排污。“内侍省供奉官陈敏贤,广造屋宅于灵芝寺前水池,庖厨、湢室悉处其上。内侍省供奉官刘公正,广造屋宅于李相国祠前水池,濯秽洗马,无所不施。”[45]灵芝寺在涌金门外[46],李相国祠在涌金门西井城下[47], 两处均为西湖饮用水进入城内水井的水口。陈敏贤将厨房、浴室构筑其上,厨余、污水均排入其中;刘公正将污秽灌注池中,又用池水洗马,“一城食用由此池灌注以入……共饮污腻浊水,而起疾疫之灾”。

一般而言,某一地区疫病灾害的暴发概率,与当地社会经济的发展水平呈反相关,即社会经济发展水平越高,越有利于提高人们的生活水平和改善社会医疗卫生条件,从而降低疫病的暴发概率,降低疫病的危害程度。但事实表明,南宋时期社会经济最为发达的杭州却频繁暴发疫病,远多于欠发达地区。对此,曾经两度任职杭州的大文豪苏轼也说道:“杭(州),水陆之会,疫死者比他处常多。”[48]究其原因,社会经济的繁荣造成的环境污染,特别是水环境的污染,是杭州疫病灾害多次暴发流行的重要因素之一。

南宋时期随着中原地区人口的大量南迁定居,杭州发展成为新的大型城市。根据《梦粱录》记载:“杭城之外城,南西东北,各数十里,人烟生聚,民物阜蕃,市井坊陌,铺席骈盛,数日经行不尽。”[49]可见当时杭州市井的繁华与人烟稠密的程度。现代传染病学研究表明,多数传染病的病原体要在某一地区长期保存下来,必须具有一定的人口规模。囊虫病只能存在于20万人以上的聚落,麻疹病毒需50万人以上群体居住条件。如伤寒、霍乱、麻疹等人类特有的传染疾病,均须在人群集聚度提高、城市繁荣发展的基础上才会发生[50]。由此可见,南宋时期杭州爆炸式的人口增长和频繁的人员流动,为疫病提供了大量的易感人群。特别是一次次北方难民的大量涌入和经济发展造成水网系统的一次次污染,极易造成疫病的暴发。

四 南宋杭州水环境治理及启示

(一)治理的举措

宋人已经意识到水环境污染的问题,认识到环境卫生的重要性,因此采取多种措施,加强水环境的治理与保护,尽力降低疫病灾害暴发与流行的概率。

一是治污的立法与监管。南宋政府曾立法规定,凡“将粪土、瓦砾等抛入新河开运河者,杖八十科断”[51]。执法监督也与立法同步,规定基层管理部门要“分委两通判监督地分厢巡,逐时点检约束,不许人户仍前将粪土等抛飏河渠内及侵占去处。”[52]此外,南宋政府还对官员的治污情况进行考核。规定“从本府将以所委通判及地分节监保明,申尚书省各减一年磨勘。如有违戾去处,各展一年”[53]。

二是重视公共环境卫生。南宋时期的杭州,建立了每日扫除街道垃圾、清除住户粪便、每年新春清理下水道等公共卫生制度。“每日扫街盘垃圾者,每日支钱犒之。”“每遇新春,街道巷陌,官府差顾淘渠人沿门通渠;道路污泥,差顾船只,搬载乡落空闲处。人家甘泔浆,自有日掠者来讨去。”“更有载垃圾、粪土之船,成群搬运而去。”[54]对拘押囚犯的牢房,在暑期每五日洗涤打扫一次(“诸州郡暑月五日一涤囹圄”[55]),从而提高监狱的防疫能力。

三是保护饮用水源安全。杭州以西湖为饮用水源,湖水引入城中六井,供市民汲用,所以首先要保证湖水的清洁。南宋政府为保证湖水的饮用安全,多次颁布严格禁令。例如,乾道五年(1169年),浙西安抚使周淙上奏:“臣窃惟西湖所贵深阔,而引水入城中诸井尤在涓洁,累降指挥,禁止抛弃粪土,栽植菱茭,及浣衣洗马, 秽污湖水, 罪赏固已严备。”[56]

四是形成良好的饮用水习惯。疫病的反复流行,使南宋人养成了良好的卫生习惯,诸如不饮生水、不食生食、勤于沐浴等。庄绰记载,“纵细民在道路,亦必饮煎水”[57]。“煎水”即开水。在东南地区,即使是旅途中的人们,也一定喝开水。可见南宋人已经树立“百沸无毒”的观念,普遍采用煮沸的消毒方法。这对传染病特别是消化道传染病的预防起到了重要作用。

每当杭州有疫病灾害暴发时,南宋政府会采用多种救济措施。皇帝往往做出关心民瘼的姿态,“避正殿不居,减膳撤乐”,以示与民同甘共苦;或者遣使巡察地方,“求直言于朝,究愁苦于下”;或者到庙宇宫观“为民祈福”。同时,政府会设置病坊,送医给药,减免税负,发放钱米,等等。南宋时期,杭州还先后建立完善了各类救助机构,使“病者则有施药局,童幼不能自育者则有慈幼局,贫而无依者则有养济院,死而无殓者则有漏泽园”[58]。应该说,这些举措缓解了疫病灾害对国家和社会的冲击,对保障南宋政治稳定和经济繁荣起到了积极作用。

(二)有益的启示

数千年来,中华民族不断地与疫病灾害进行抗争。进入现代社会,我们借助发达的科技与医疗手段,可以说已经基本战胜或消灭了大多数传统疫病。然而,随着时光的推移,新型的疫病不断出现,如“非典”“禽流感”等疫病威胁着人们的健康与生命,疫病与现代文明还将继续展开新一轮的较量。

与古代社会相比,现代社会的水环境发生了巨大变化。现代文明在为我们提供更加优越、舒适的生活条件的同时,人类活动对水环境的不利影响正日益显现。从看得见的垃圾河、黑臭河,到看不见的重金属污染、废水超标排放,还有污染所造成的水质性缺水,导致“江南水乡没水喝”的尴尬局面,水环境问题日趋复杂严峻。为此,浙江省上下正倾力开展“五水共治”工作。全体浙江百姓也共同期待“五水共治”能治出绿水青山、秀水美景,重现“春水碧于天,画船听雨眠”的诗意江南。

安全的水环境对于疫病的防控具有十分重要的意义。世界卫生组织(WHO)的一项调查显示,全世界80%的疾病是由于饮用被污染的水造成的。由此可见,治水就是防病。疾病防控的成败离不开对水环境的治理与保护,只有水干净了,才能尽量减少各类疾病对人类健康与生命的威胁。由此来看,南宋时期杭州对水环境的治理,对于我们不无启示。

注 释

[1](秦汉)《黄帝内经·素问》“刺法论篇”第七十二。

[2](元)脱脱等:《宋史》卷四百三十一《邢昺传》。

[3]邱云飞:《两宋瘟疫灾害考述》,《医学与哲学》(人文社会医学版)2007年第6期。

[4]张全明:《南宋时期疫灾的时空分布及其特点》,《浙江学刊》2011年第2期。

[5]李铁松、潘兴树、尹念辅:《两宋时期瘟疫灾害时空分布规律初探》,《防灾科技学院学报》2010年第3期。

[6]朱德明:《南宋时期浙江疫疠的流行》,《医学与社会》2006年第3期。

[7]余新忠:《卫生史与环境史——以中国近世历史为中心的思考》, 《南开学报》(哲学社会科学版)2009年第2期。

[8](清)徐松:《宋会要辑稿》食货五八之二七。

[9](南宋)陈言:《三因极一病证方论》卷六《四季疫证治》。

[10](清)徐松:《宋会要辑稿》瑞异三之五。

[11](南宋)潜说友:《咸淳临安志》卷四十《诏令一·戒饬民间医药》。

[12](元)脱脱等:《宋史》卷六十二《五行一下》。

[13](元)脱脱等:《宋史》卷六十二《五行一下》。

[14](南宋)洪迈:《夷坚志·丁志》卷五。

[15](清)光绪《杭州府志》卷八十三《祥异二》。

[16]马伯英:《中国医学文化史》,上海人民出版社,2010,第409、418页。

[17](隋)巢元方:《诸病源候论》卷九《时气病诸候》。

[18]郭增建、秦保燕:《灾害物理学简论》,《灾害学》1987年第2期。

[19]文传甲:《广义灾害、灾害链及其防治探讨》,《灾害学》2000年第4期。

[20]孙关龙:《中国历史大疫的时空分布及其规律研究》,《地域研究与开发》2004年第6期。

[21](南宋)马端临:《文献通考》卷三百三《物异考九》。

[22](清)光绪《杭州府志》卷八十二《祥异一》。

[23](元)脱脱等:《宋史》卷三十七《宁宗纪一》。

[24](元)脱脱等:《宋史》卷六十五《五行三》。

[25](清)光绪《杭州府志》卷八十三《祥异二》。

[26](元)脱脱等:《宋史》卷六十六《五行四》。

[27](元)脱脱等:《宋史》卷三十七《宁宗纪一》。

[28](元)脱脱等:《宋史》卷六十二《五行一下》。

[29](清)光绪《杭州府志》卷八十三《祥异二》。

[30](元)脱脱等:《宋史》卷六十二《五行一下》。

[31](清)徐松:《宋会要辑稿》食货一二之一六。

[32](清)徐松:《宋会要辑稿》瑞异三之六。

[33](元)脱脱等:《宋史》卷六十二《五行一下》。

[34](元)脱脱等:《宋史》卷六十七《五行五》。

[35](清)徐松:《宋会要辑稿》食货六十之一四。

[36](北宋)李新:《跨鳌集》卷一九《上皇帝万言书》。

[37](元)脱脱等:《宋史》卷九十六《河渠志六》。

[38](南宋)吴自牧:《梦粱录》卷十二《城内外河》。

[39](南宋)施谔:《淳祐临安志》卷十《城外诸河》。

[40](南宋)周密:《齐东野语》卷十《多蚊》。

[41](清)徐松:《宋会要辑稿》方域一七之二一。

[42](南宋)吴自牧:《梦粱录》卷一三《诸色杂货》。

[43](南宋)周密:《齐东野语》卷十《多蚊》。

[44](清)徐松:《宋会要辑稿》方域一七之一八。

[45](南宋)潜说友:《咸淳临安志》卷三二《山川志·湖篇》。

[46](南宋)潜说友:《咸淳临安志》卷七九《寺观志·寺院篇》。

[47](南宋)潜说友:《咸淳临安志》卷七二《祠祀志·仕贤篇》。

[48](元)脱脱等:《宋史》卷三百三十八《苏轼传》。

[49](南宋)吴自牧:《梦粱录》卷一九《塌房》。

[50]马伯英:《中国医学文化史》,上海人民出版社,2010,第418页。

[51](清)徐松:《宋会要辑稿》方域一七之二一。

[52](清)徐松:《宋会要辑稿》食货八之四九。

[53](清)徐松:《宋会要辑稿》食货八之四九。

[54](南宋)吴自牧:《梦粱录》卷一三《诸色杂货》。

[55](元)脱脱等:《宋史》卷五《太宗纪二》。

[56](南宋)潜说友:《咸淳临安志》卷三二《山川志·湖篇》。

[57](南宋)庄绰:《鸡肋编》卷上。

[58](南宋)周密:《武林旧事》卷六《骄民》。

(责任编辑 王立嘉)