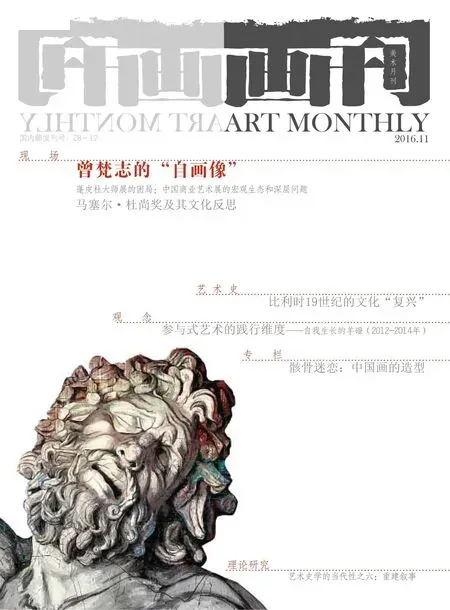

比利时19世纪的文化“复兴”

2016-04-03比利时安吉利克迪莫AngliqueDemur张晓雯杨静金莉译校

[比利时]安吉利克·迪莫(Angélique Demur)著 张晓雯 杨静 金莉 译校

比利时19世纪的文化“复兴”

[比利时]安吉利克·迪莫(Angélique Demur)著 张晓雯 杨静 金莉 译校

“我们将展出日期定在1884年,是因为这一年不仅是巴黎独立沙龙的创始年,同时也是比利时重要的文艺复兴运动——‘二十人社’(Les XX)举办首次展览的年份。”让·卡苏,《二十世纪的起源》,法国国家博物馆联合会,1990年,巴黎,第29页

19世纪下半叶,比利时仍是一个年轻国家,正在寻找一种国家认同,并力求在不受外来影响的条件下复兴艺术。一群比利时艺术家担负起这一挑战——用他们自己的话说,他们的目标就是实现比利时艺术的一次“文艺复兴”。这种愿望是比利时“新艺术”(Art Nouveau)和象征主义的摇篮。“文艺复兴”这个词也是本文论述的重点。

15、16世纪的“文艺复兴”是19世纪80年代的比利时“文艺复兴”的参照点和灵感来源。求变的愿望遇到了极佳的外部条件:科技发明进步,工业发展及其对世界的影响,开发刚果并将其变成比利时的殖民地,这些都使得比利时跃升为世界领先的经济体之一。经济繁荣带来文化领域的活跃局面,激发知识分子和艺术家促成一种文化复兴,即一次新的“文艺复兴”。

1919年,法国评论家卡米尔·莫克莱尔[1](Camille Mauclair)(1872-1945年)从一个外人的角度对比利时19世纪晚期的艺术作了如下界定:“比利时的文学和艺术运动是一场真正意义上的‘文艺复兴’,其源起可追溯到1885年。”艺术家从文艺复兴的传统中吸取的不仅是风格模式,而大多是分析模式。通过创造性地吸纳文艺复兴时期的美学概念和学习文艺复兴时期的知识分子,他们为复兴比利时艺术奠定了基础。

首先这些艺术家对“文艺复兴”一词的使用——即这个词在19世纪晚期的比利时最先出现的情形;其次讨论这个词在比利时复兴的背景下语词特定的意思。我们将以雕刻家查尔斯·范·斯塔彭(Charles van der Stappen)(1843-1910年)的作品为例来阐述我们的观点——他也是位于布鲁塞尔的比利时皇家美术学院的院长。

比利时艺术的“文艺复兴”

“文艺复兴”一词1880年在比利时首次出现,当时用于文学,出自短语“比利时文学的‘文艺复兴’” (La renaissance des Lettres belges)。该短语由为《比利时青年》这份杂志撰稿的一群作家首创,是代表民族统一的最早标志。但是这种统一便分裂了,“比利时文学的‘文艺复兴’”被社会艺术的拥护者掌控,比如法学家兼作家爱德蒙·皮卡德(Edmond Picard)(1836-1924年)和像埃米尔·维尔哈伦(Emile Verhaeren)(1855-1916年)这样的象征主义诗人。“文艺复兴”一词在这里意指比利时文学的更新与再生。与比利时建国初期(1830-1880年)的几十年不同的文学被认为索然无味,那时比利时文学深受法国文学影响,自身毫无特色,新一代作家效仿16世纪佛兰德文艺复兴的传统和现实主义,他们中包括卡米尔·勒莫尼耶(Camille Lemonnier)(1844-1913年)、莫里斯·梅特林克(Maurice Maeterlinck)(1862-1949年)和查尔斯·范莱贝格(Charles van Leberghe)(1861-1907年)。

在此应该提到1883年和1903年为卡米尔·勒莫尼耶举办的宴会和1893年为乔治·埃克豪德(Georges Eekhoud)(1854-1927年)举办的宴会——这些宴会聚集了有意促成“文艺复兴”的艺术家和作家,他们主张以一种全新的当代方法进行创作。这个时期比利时的艺术与文学之间的联系是学者经常研究的题目。比如查尔斯(Charles Doudelet)(1861-1938年)为梅特林克的《杜兹歌谣》所作的插图,雕塑家乔治·明尼(Georges Minne)(1866-1941年)为梅特林克的《玛莱妮公主》做的版画,画家泽维尔·麦勒里(Xavier Mellery)(1845-1921年)为勒莫尼耶的《比利时人》(La Belgique)所绘的插图,由此可见那时艺术与文学的互动。作家同时也会受到视觉艺术的影响,例如,勒莫尼耶就曾把画家埃米尔·克劳斯(1849-1924年)的佛兰德光色主义运用到自己的写作中。文学、诗歌和视觉艺术之间的相互启发是切实可行的策略,也是一个集体战略,旨在将艺术家集合到一场运动中,并使人们更多地见识并认同这场运动。

文艺复兴的模式

弄清在这种语境下“文艺复兴”一词的意思至关重要。通过全面阅读当时颇有影响的杂志《现代艺术》,我发现在19世纪最后25年间,作家和艺术家都宣称要发动一场“文艺复兴”,涉及所有艺术门类。但是“文艺复兴”最早发生在一直以来较少被关注的雕刻、装饰和应用艺术领域。比利时诗人兼艺术评论家乔治-奥利维尔·德斯特雷[2](Georges-Olivier Destrée)1895年在英国出版的《比利时雕刻的文艺复兴》一书阐明了这一点。“但是在19世纪下半叶,比利时突发一场雕刻的复兴——在比利时,雕刻一直都是一门本土艺术。这场运动逐渐成型并得以发展,最终迎来了一场伟大的‘文艺复兴’。”(第7页)

以下是《现代艺术》中用到“文艺复兴”一词的片段:

“毋庸置疑,MM. 范德斯塔彭(van der Stappen)、德维格尼(De Vigne)和 温科戴(Vinçotte)是这个小团体的带头人,人们期望这个小团体能带来雕刻的‘文艺复兴’。”(《布鲁塞尔的雕刻沙龙》,《现代艺术》,1881年10月23日,第266页)

“我们艺术的‘文艺复兴’以及……它朝向我们自身原创力的重新定位:两者都反对令人作呕且寡然无味的模仿,这种模仿要么来自过去,要么来自国外。”(爱德蒙·皮卡德,《西奥多男爵》,《现代艺术》,1899年9月10日,第302页)

“……这场文艺复兴的全面发展正在重组艺术的统一构成。”(亨利·范德维尔德,《艺术墙纸》,《现代艺术》,1893年6月18日,第193页)

“比利时雕塑的一场严肃的‘文艺复兴’。在比利时古板的艺术学院,雕刻一直以来墨守成规,然后突然出现了康斯坦丁·穆尼耶、拉姆别克斯、范德斯塔彭和更多人!这场‘文艺复兴’动力十足。”(尤金·德谟尔德,《牙雕》,《现代艺术》,1894年6月3日,第174页)

由此可见,“文艺复兴”这一概念是与艺术原创性相联系的,也涉及艺术总体的统一性。

“文艺复兴”一词还有哪些其他意思?作为一种模式,“文艺复兴”可以定义为对多领域创新的集体肯定。“文艺复兴”中艺术重生的过程表现在既创新又回归这两种矛盾运动。艺术史学家欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)用“逆转”[3](reversion)这个概念来定义这种回归。逆转首先是一种修辞格,表示调转词的顺序,这种调转会改变词意。例如,在“文艺复兴的艺术”和“艺术的文艺复兴”中,“文艺复兴”的意思发生了变化。“逆转”一词的有趣之处在于它包含“取而代之”的意思,兼及模仿和创新。

意大利文艺复兴和佛兰德文艺复兴时期的艺术思想被重新运用,包括重视教育,艺术家多才多艺(比如一个雕刻师能采用现代材料和工艺来创作装饰艺术,制作纪念奖牌),去除不同艺术之间的藩篱[4],肯定艺术家同时也是知识分子和人道主义者,创造欧洲人文学科的新的共和。这些对文艺复兴系统中思想的创造性解读,为比利时艺术的重生奠定了基础。

比利时艺术家与他们身处的社会之间形成了一种特殊的联合。“文艺复兴”一词被解读为一面旗帜,召唤所有人集中在它的周围,包括像索尔维、斯托克雷特和菲利普森这样的家族企业,像奥克塔夫·毛斯(Octave Maus)(1856-1919年)这样的评论家,像爱德蒙·皮卡德这样的律师、作家,像埃米尔·维尔哈伦(Emile Verhaeren)这样的诗人、作家;画家则有费里西·罗伯斯(Félicien Rops)(1833-1898年)、詹姆斯·恩索尔(James Ensor)(1860-1949年)和费尔南多·科诺夫(Fernand Khnopff)(1858-1921年);雕刻家有康斯塔丁·梅尼尔(Constantin Meunier)(1831-1905年),乔治·明尼和查尔斯·范德斯塔彭;还有像维克多·霍塔(Victor Horta)(1861-1947年)这样的建筑家,以及彩陶公司Boch和青铜公司La Compagnie des bronzes的技师们。他们共同形成一个以意大利文艺复兴为蓝本的“学人团体”、一个“文艺共和国”。比利时艺术家将意大利文艺复兴的模式用来实现本国艺术的重生。通过创造性地吸取文艺复兴传统中美学概念和思想概念,他们有意识地进行一种语义转换,将文艺复兴的遗藏转化为艺术的现代重生。他们对“文艺复兴”一词的使用是因地制宜的[5]。

按照历史学家彼得·伯克(Peter Burke)的说法,文艺复兴运动有四个阶段:怀疑过去、重新发现过去被遗忘的模式、模仿、创造性转换。这正是比利时“新艺术”(Art Nouveau)的创造过程。艺术家对15、16世纪文艺复兴模式的转化导致了比利时艺术的复兴。在《比利时雕刻的文艺复兴》中,Destrée总结说,比利时艺术家遵循的道路是抛弃学院派风格,即古代艺术模式,转向新的表现形式。

“当时的整个系统非常虚假而不成熟,任何新的有活力的艺术不可能建立在这一体系上。一个比利时雕塑家的小团体在1850年左右明白了这一点。他们进一步认识到,只有在对自然进行细致而负责任的研究的基础上,回归古代艺术才至关重要,因为古代艺术乃是基于对大自然贴近而认真的研究之上,他们的作品起初被沙龙和展览拒绝,被公众蔑视。但这些完全没有动摇他们的艺术信念。渐渐地,他们形成多个流派,最终复兴了在比利时沉睡了达两个世纪之久的伟大的艺术。”(第19页)

雕刻在比利时世纪末的“文艺复兴”

“布鲁塞尔拥有一个伟大的画派,罗杰·范德魏登(Roger Van der Weyden)、伯纳德·范·厄尔莱伊(Bernard Van Orley)、勃鲁盖尔(Breughel)都在这儿工作。(他们...)努力尝试,在提供新途径的同时,在与时俱进的同时,他们努力使自己成为过去那些大师的卓越后继者。”(查尔斯·范德斯塔彭在布鲁塞尔皇家艺术学院对学生的讲话,引用自奥斯塔夫·毛斯的《乐桑特奈尔学报》,《现代艺术》,1900年11月25日,第 374-375页)

为了阐述我的观点,我将专注于一个研究不多的领域,即雕塑,特别是雕塑家查尔斯·范德斯塔彭(1843-1910年)[6]。

范德斯塔彭是布鲁塞尔美术学院和装饰艺术学院的院长。他在工作室组织讨论、音乐会、读书会,展览摄影作品和日本版画。范史特里东克(van Strydonck)[7]为他画的一幅很大的蜡笔肖像把他描绘成一个学富五车的音乐鉴赏家,一点儿不像来自于充满泥巴和尘土的雕塑工作室。这幅肖像体现了艺术家即知识分子和人文主义者,因为其博学和想象力而受到尊重。

范德斯塔彭致力于将布鲁塞尔变成一座符合欧洲标准的、各种艺术融汇的城市。根据埃米尔·维尔哈伦的说法[8],范德斯塔彭是促成第一次重要先锋艺术运动的人物。“二十人社”于1883年组织的著名艺术展,是一种新艺术在比利时生成联盟的重要成果。与传统学院派沙龙相反,这些展览由20名比利时现代艺术家构想而成。展览展出比利时本土和来自国外的绘画、雕刻、插画和装饰艺术,并有音乐会和讲座伴随其间。

范德斯塔彭采用了彻头彻尾的人道主义艺术家的做法。他有意识地重新运用文艺复兴时期的思想,由此提供了一个模式,用以促进艺术界规范的更新和创新。举例为证,在这个时期,当时比利时皇家美术学院发生了一场改革。这场改革的发起者是院长范德斯塔彭,后来是建筑师维克多·霍塔(Victor Horta)。他高瞻远瞩,大刀阔斧地全面整改学院教育,将艺术拓展到摄影、真人模特等。

范德斯塔彭创作的灵感来源是多方面的:文学、绘画、装饰艺术和当代音乐。他显示了作为艺术表现形式的雕刻的巨大潜力。例如,他为埃蒙德·皮卡德的小说《伪造罗素》(La Forge Russel)创作插图,运用刚发明的照相工艺过程照相制版术,即凹版照相,来处理他创作的蜡像[9]。这是我们所知的首例“雕塑性插图”(sculptural illustration)。该作品沿袭了文艺复兴时期制作头饰/顶梁的传统——安德里亚·帕拉第奥(Andrea Palladio)(1508-1580年)的“建筑四书”中的一个模型就是那样。他对于文艺复兴传统的参考交织了语义学和风格学两个方面。

回归文艺复兴对自然、对人的崇拜,与新兴的社会主义运动携手并进,同时兴起了社会现实主义艺术,一种人文主义在19世纪下半叶迅速发展。在这样的背景下,我们应该考察范德斯塔彭的雕塑从自然主义到象征主义的演变。体现这种演变的明显例子是他的著名“新艺术”杰作——《神秘的斯芬克斯》——创作于1896年,材料是象牙和白银,现存于布鲁塞尔的皇家艺术和历史博物馆。我研究发现,该雕像的创作始于一尊自然主义的胸像;模特儿是范德斯塔彭早年在佛罗伦萨逗留期间遇到的一位年轻的佛罗伦萨人,这个人启发了范德斯塔彭一生的创作。根据我的研究,这尊胸像题名为《佛罗伦萨人》[10],一幅描画它的素描存于比利时的图尔奈美术馆(Tournai),根据这尊胸像制作的蜡像存于布鲁塞尔的皇家艺术和历史博物馆[11]。范德斯塔彭的创作过程基于形式的演变——这些形式受到意大利文艺复兴的启发,进而解读意大利文艺复兴的精神。1881年,这尊名为《佛罗伦萨人》的胸像的面部演变成了雕像《神秘的斯芬克斯》中的人物的面部,加上了一个带有怪兽的头盔,一条龙盘绕基座[12]。所有这些都是表现“斯芬克斯之谜”的象征,反映了佛罗伦萨人信仰柏拉图主义的精神。范德斯塔彭尝试用不同材料表现这个主题:青铜、青铜脱蜡法、大理石[13]。1896年,他把这尊胸像变成一座以象牙和黄金为材料的雕塑,给人物加上了一个无言的手势,这就是《神秘的斯芬克斯》。从《佛罗伦萨人》到《神秘的斯芬克斯》的转化,反映了范德斯塔彭创作的演化;从更广义上说,这反映了19世纪70年代至90期间比利时艺术的更新。

研究“文艺复兴”一词的含义和用途有助于揭示它在比利时世纪末的文学和艺术的现代主义中所处的地位。它使我们更好地理解各门艺术融汇之下艺术的表现体系及价值观,以及那个时期各门艺术之间的密切联系。历史重构强调作家和艺术家在发展民族认同的神话中所起的作用——这种作用往往被低估。作为一种艺术和思想模式,“文艺复兴”能够帮助我们认识比利时世纪末的源流和宏愿。

注释:

[1] MAUCLAIR Camille, L’Art Indépendant français sous la troisième République, Paris, La Renaissance du livre, 1919, p.66. Camille Mauclair(1872-1945) was a French poet and art critic. After the Second World War, he published his memoirs. He insisted on the independant art renewal in Belgium started with Maeterlinck, Lemonnier, Verhaeren,Picard, Constantin Meunier, Émile Claus, Gilsoul, de Groux, lesindependant originators of a true renaissance.(p.73).

[2]DESTRÉE Olivier-Georges, Renaissance of Sculpture in Belgium, Londres, Seely and Co, 1895,reedition in 1905.

[3]Term used by PANOFSKY Erwin, L’œuvre d’art et ses significations, Essais sur les arts visuels, Paris, Nrf,Gallimard, 1969, chapitre 3 Artiste, Savant, Génie,Notes sur la Renaissance-Dämmerung, pp.107-109.

[4]The proccess of self-fulfilling during the Italian Renaissance, as ré alisation dans le double sens de prise de conscience et d’intégrationàlaré alitéis developped by PANOFSKY Erwin, op. cit., p.24.

[5]BURKE Peter, La Renaissance europ é enne, Paris,Éditions du Seuil, 2000, p.23.

[6]Sioc’han de Kersabiec-Demur Angélique,“Charles Van der Stappen (1843-1910), un artiste sculpteur de la fin de siècle et la renaissance de la sculpture en Belgique”, 2013, unpublished PHD thesis, Université Libre de Bruxelles, Belgium. See also DEMUR Angélique, DRAGUET Michel, DUPONT Christine, LECLERCQ Catherine, VANDEPITTE Francisca, Charles Van der Stappen. Sculptures et dessins dans la collection des Musé es royaux des Beaux-Arts de Belgique, in Charles Van der Stappen, sculpteur de la fin de siècle, exhibition catalogue, M.R.B.A.B., Brusssels,2 July-26 September 2010, Gand-Courtrai, Snoeck,cahiers des M.R.BA.B., 2010.

[7]VAN STRYDONCK Guillaume, Portrait du sculpteur Charles Van der Stappen, pastel, a.q. 1904,Brussels, private collection.

[8] Les XX furent créés. L’idée en est due, m’assuret-on, à Charles Van der Stappen qui s’en ouvrit à Octave Maus et à Edmond Picard. Cela se passait, au temps des vacances, à Famelette, près de Huy, où chaque année Edmond Picard accueillait les artistes comme des hôtes de choix. Peintres et sculpteurs se réuniraient au nombre de vingt, organiseraient une exposition annuelle et inviteraient vingt autres artistes déjà consacrés. Ceux-ci seraient choisis parmi les maîtres dont l’art était fier, libre et encore combatif. VERHAEREN Émile, James Ensor,Bruxelles, G. Van Oest, 1908, p.17.

[9]VAN DER STAPPEN Charles, Frontispice,photogravure from a wax model, in PICARD Edmond,La Forge Roussel, Bruxelles, Félix Callewart père,1884. See in comparison, PALLADIO Andrea,Frontispice, in Quatres Livres de l’Architecture, t.II,ed. Venice, 1570.

[10]VAN DER STAPPEN Charles, Untitled[Florentine], drawing, ink, s.d., Museum of Fine Arts,Tournai. This drawing was a design for a potential marble version for Henri Van Cutsem (1839-1904),patron of the arts and enlightened connoisseur who donated his collection to Tournai Museum of Fine Arts.

[11]VAN DER STAPPEN Charles, Jeune Femme[Florentine], wax, 1879, Royal Museums of Art and History, Brussels. See also Portrait of Victor Horta, photography, around 1900, ill. in La Belgique d’aujourd’hui, DELTOUR Gustave (under the dir.), Berlin-Charlottenburg, Adolf Eckstein, around 1908. We can notice on the chimney the wax bust of Florentine.

[12]VAN DER STAPPEN Charles, Sphinx, lost wax bronze, 1881 a.q., Museum of Fine Arts, Tournai.Id., Sphinx, bronze, 1884 p.q., Oscar Roty Museum,Jargeau, France. Former collection of the engraver Oscar Roty.

[13]VAN DER STAPPEN Charles, Sphinx, marble,1889, Royal Museums of Fine Arts, Brussels. Van der Stappen Charles, The Mysterious Sphinx, gilded bronze and ivory, 1897, Royal Museums of Art and History,Brussels.

写在前面:关于“文艺复兴”以及民族文化复兴的话题,一直是中国艺术史比较关注的重点。其实这个问题并不为中国所特有,不同的民族在不同的时期、不同的文化在不同阶段都会提出复兴的主题和要求。在这里我们选择第34届世界艺术史大会第二分会场“标准与品评”主题下比利时的学者撰写的论文翻译发表。他们的文章虽然讲的是一个非主流国家关于本国艺术的复兴问题,同时也表达了他们如何反思通过当代艺术的创造,而建立自己国家的文化的独立和尊严的努力。这对于中国讨论类似的问题,可能有一定的参考价值。文章本身不是一个简单的表态或说辞,而是精细的对历史的回望与观察,这是世界艺术史大会一点重要的收获,提请专业界作一个参考。 (朱青生)