高校学术竞争力内涵与要素系统的新探析

2016-03-31郭裕湘华中科技大学湖北武汉430074

郭裕湘(华中科技大学,湖北武汉430074)

高校学术竞争力内涵与要素系统的新探析

郭裕湘

(华中科技大学,湖北武汉430074)

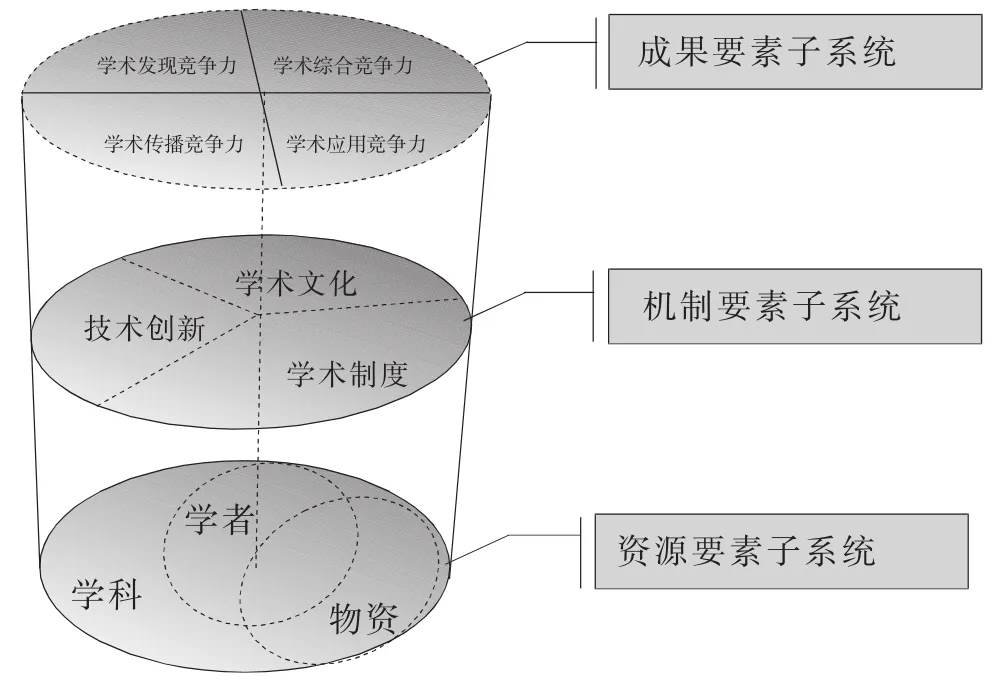

摘要:高校学术竞争力应是由学术资源、结果、机制要素子系统构成的优势能力体系。从资源要素出发,高校学术竞争力是学者、学术物资、学科在高校系统内相互作用,并有机结合的综合优势能力;从结果要素来看,高校学术竞争力是学者在学术发现优势能力、学术综合优势能力、学术传播优势能力和学术应用优势能力等多个维度上表现出来的产出成果优势;从机制要素来看,高校学术竞争力是高校组织技术创新竞争力、学术制度竞争力和学术文化竞争力等要素系统的集合。以上三组十个维度的竞争力都是决定高校学术发展水平的关键因素,共同构建了高校学术竞争力的要素层次结构系统。

关键词:高校;学术竞争力;要素系统

在全世界范围内,一所高校是否具有竞争优势,关键要素之一就是“学术”。学术的竞争优势能力即学术竞争力,已成为当前衡量一所高校办学水平和发展好坏的重要标志。

高校学术内涵的拓展和深化,给高等教育界理解学术及其相关概念提出了新挑战,而从全新角度诠释高校学术竞争力的内涵与要素系统成为了提升新时期高校办学水平的重要理论前提。

一、对高校学术竞争力内涵与要素系统的反思

直接以高校学术竞争力为主要内容的研究文献国内较少,目前只有学者杨自杰和朱浩对高校学术竞争力概念进行了具体界定。杨自杰指出学术竞争力是大学核心竞争力最核心的本质,是大学利用所掌握的资源创造出新的思想、方法和产品,并且把它们转化为社会价值、经济价值和财富的能力。[1]朱浩从一流大学角度对学术竞争力进行定义,他认为学术竞争力是大学在长期的教学、科研、社会服务活动中不断吸取、整合、优化、开发各种资源,逐步培育形成的以学术文化为内核、以优势学科为主干、以学术梯队为支撑、以学术成果与效益为标志的一种整体竞争优势与能力,[2]主要包括学术资本竞争力、学术组织竞争力、学术文化竞争力、学术成果竞争力和学术系统外部关系竞争力等五部分;[3]同时,他从自组织理论出发,认为大学学术竞争力是大学人力、科教、文化、组织与社会等五种(知识)资本学术竞争力的整体协同涌现,其自组织演进,既受到大学内部因素的协同作用,又离不开外部环境作用的影响。

两位学者的观点事实上都支持高校学术竞争力是以资源为基础,以高校成果和效益为标志的整体优势能力,但两位学者观点的差异在于:杨自杰的学术竞争力的内涵更接近于高校竞争力,显得过于宽泛,而朱浩的观点则更能体现出高校竞争力在学术(知识)方面的特征,如学科、学术梯队、学术文化、人力知识、科教知识等。笔者认为高校学术竞争力应是高校竞争力的一个部分,正是学术的独有特征决定了高校学术竞争力与高校竞争力的差别,因此,笔者赞同以学术或知识资本特征来谈高校学术竞争力。但朱浩的观点也存在不足。他从一流大学角度定义学术竞争力虽较全面地反映了学术竞争力的主要学术方面,但并未能将学术活动主体——学者这一核心要素作为最重要的部分凸显出来,而更重视学术竞争力的组织形式和外在表现;基于自组织理论的学术竞争力的定义将知识看成一种有价值资本,并认为学术竞争力是五种内外(知识)资本的整体协同涌现,这一概念突出了知识资本的重要性,也考虑了人力在学术竞争力中的作用,但没有揭示人力资本如何跟知识资本结合,并通过何种相互作用机制形成和发展学术竞争力。因此,有关学术竞争力的概念、内涵及其要素系统仍有许多有待深入探讨之处。

二、对高校学术竞争力内涵与要素系统的再认识

高校学术竞争力应是一个综合、多维、系统的概念,它是高校各种学术优势能力的综合,是各类学术竞争要素系统的有机结合。高校作为承载学术竞争力的具体组织,本身也是一个开放的系统,一方面,高校内部由许多学术竞争力子系统构成;另一方面,高校作为一个独立的系统,必然与外界的环境发生作用,需要调动和吸收外界的能力要素完善自身内部的学术优势能力结构,同时也会在改变环境的过程中,创造出适合自身更好发展的学术环境。

(一)学者学术活动——高校形成和发展学术竞争力的有效途径

高校学术竞争力的形成和发展离不开学者的学术活动。学者的学术活动本质上是一种实践活动,并且是以提升学者学术能力为目的的一种实践活动,因为学者的知识来源于学术实践、学者的能力来源于学术实践、学者的学术素养更是在学术实践中培养。究其根本,如果高校没有学者的“学术实践”和“学术劳动”就不可能有整个高校的“学术竞争能力”。学者通过学术实践产出的学术成果、创造的新思想和方法、获得的社会声誉无不是一所高校学术生产力、创造力和影响力的具体表现。学者的学术优势能力是在学术实践活动中生成和发展,学者的学术活动就是高校形成和发展学术竞争力的有效途径。

马克思主义实践认识论认为,实践是认识的基础、认识的来源、认识发展的动力、认识的目的和检验真理性的唯一标准,人的认识是一个不断深化的能动的辩证发展过程。毛泽东指出:“实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每一循环的内容,都比较地进到了高一级的程度。”高校学者对知识所进行的发现、综合、传播和应用的学术活动就是以实践认识论为基础的。正如马克思主义实践认识论所述那样,学者的学术实践是学者掌握知识、累积知识、发展知识的基础,是学者探索知识、综合知识、传播知识、应用知识的动力,是学者追求真知并不断检验真知的唯一标准。学者的学术实践活动是学者从学术实践到知识,再到实践活动检验,再形成新知识的循环渐进过程。学者(或学者群体)正是通过实践—认识—再实践—再认识的反复学术实践过程,拥有比一般研究者更具优势的发现知识、综合知识、传播知识以及应用知识的能力,拥有比一般研究者更为强劲的探索和发展真知的动力。也正是在学者(或学者群体)循环往复的实践—认识—再实践—再认识的学术活动过程中,高校学术竞争力才得以不断发展。

(二)高校学术组织——学者形成和发展学术竞争力的基本单位

学者开展学术活动都是以高校学术组织——学科为基本单位进行的。学科是学者履行学术创造、人才培养和社会服务职能的基本组织单元。高校内各个学科的教学、科研工作都要由学者来完成,将学者组织起来整合学科资源与力量,以提高效率和效益是高校学术活动的基本诉求。这种“组织起来”的学科资源与力量,就是各种“学术组织”,是学者从事学术工作的各种单元和机构。高校、学院、学系、教研室,以及其他各种从事学术工作的机构,都是基于学科而发展起来的“学术组织”。从广义上理解,这种学术组织是一种“学术资源共同体”,由学术人才、学术信息和学术物质技术基础三类资源有机结合而成。其中,学术人才指在学科带头人领导下的学术梯队;学术信息指知识及其载体和信息交换水平;学术物质技术基础则是指从事教学和科研的资金、设备、设施等。[4]

学术资源是高校学术竞争力形成和发展的基础性必要条件。学术组织中的学术资源一旦进入到学术活动当中,通过学者依靠学术物质的学术实践活动,就会成为高校学术竞争力形成和发展的基本要素。事实上,学术组织中的三类资源与学术活动的三大要素有着许多不谋而合之处,在很大程度上直接揭示了学术活动和学术组织所涉及的主要要素,也间接明晰了高校学术竞争力形成和发展的三大必要条件——学者、学科和学术物资。也就是说高校学术竞争力的形成和发展是这三大必要条件相互作用的结果,是高校学者以学术物资为基础,以学科为基本工作单元,通过不断对知识加工和处理的学术活动来实现优势能力提升的过程。

(三)基于学术活动的高校学术竞争力的内涵与要素系统分析

1.高校学术竞争力的资源要素分析

曾任斯坦福大学校长的唐纳德·肯尼迪谈到,在当前大学之间竞争越来越激烈的情形下,大学为“声誉”而进行的竞争,“通常是用大学教师在全国的声望来衡量的”。[5]梅贻琦先生也曾道:“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。[6]大师们的言论强有力地说明了高校学者在高校学术竞争中发挥着不可替代的重要作用。正因为如此,笔者将以高校学术竞争力形成和发展的基本资源要素——学者为起点展开对高校学术竞争力的资源要素分析。

第一,学术人力竞争力是构成高校学术竞争力的能动性资源要素。人力资源是高校中唯一具有主观能动性的资源,不仅内嵌知识,而且能够创造知识,具体表现在人力资源的“智能”特征方面。现代增长经济学认为,与自然资源相比,人力资源更能决定一个国家或地区的竞争力,因为自然资源是随时间的推移而逐渐枯竭的资源,而人力资源则是竞争力发展的不竭动力。[7]正因为人力资源的智能特征,学术人力资源成为了连接学术物资资源和学术知识资源的不可或缺的能动性桥梁,通过这一桥梁学术人力资源为高校学术竞争力的产生和发展提供不竭的动力。

第二,学科竞争力是构成高校学术竞争力的核心资源要素。高校是“知识的生产者、批发商和零售商”,[8]它是一类通过学者反复对知识的发现、综合、传播和应用产出新产品并形成影响力以谋求发展的学术性组织。高校学术活动的主体是专业学者,对象是学科知识,工作细胞则是学科。高校学术活动就是专业学者以学科为工作单元,以学科知识为具体工作材料,通过不断发现、整合、传播和应用学科知识产出新产品的一种创造性活动。学科在高校学术实践活动中既是一种知识体系,还是一种学术工作组织,因而,在高校学术发展的进程中,学科不仅作为知识体系不断得到丰富,它还作为凝聚学者从事学术实践活动的学术组织在高校学者学术成长中扮演着非常重要的角色。应该说,学科不仅是学者学术活动的基本单元,还是学者具体学术工作的对象,其强弱显然直接关系到一所高校学术竞争水平的高低,学科竞争力是高校学术竞争力的核心资源要素。

第三,学术物资竞争力是构成高校学术竞争力的基础资源要素。高校学术竞争的主体——高校学者,他们在提升和表现学术竞争力的学术活动中通常需要一定的物质资源作为支撑条件,而在众多的物质资源中,学术资金、设施和设备、信息是高校学者从事学术活动必不可少且非常重要的支撑性物质条件。从这个意义上说,高校获取和利用学术资金、设施和设备、信息等学术资源的优势能力,即高校学术物资竞争力是高校学术竞争力的基础性资源要素,对学术竞争主体的竞争力形成和发展起到支撑性的作用。

2.高校学术竞争力的结果要素分析

高校进行学术活动的目的究其根本还是学者的学术活动产出成果要对社会有用,对社会产生一定的影响力,这样才能在真正意义上形成一种竞争力。学术产品的影响力就如同高校在社会上的一面重要旗帜,会让高校在学术竞争中形成一种品牌效应。一般而言,与高等教育市场紧密相连的高校学术产品影响力越大,高校的社会声誉就越高,也越能吸引优秀学术人才和获得优质学术资源。故而,从学术活动结果考察高校学术竞争力的要素非常必要。

首先,博耶认为发现的学术最接近学者所说的“研究”的内涵,它是学术的最标准形式,是学者对处于学术追求中心的学科和专业知识的探求。“在学术界,最高的宗旨就是对知识本身的追求,就是探究的自由,并以专业的方式沿着自己的调研前进,而不管它导向何处”。因而,发现的学术是学者对纯粹知识的探求,有助于新知识的发现与积累,有利于创造一种智力上的激励,并能对人类科学技术进步作出贡献。其次,在博耶看来,各学科知识之间本就存在着天然联系,知识探索本就不存在绝对独立的活动。作为一名学者,如果能把自己的思维扩展到更广阔的知识背景中去分析和理解,就能做到更全面深刻地研究问题,也能更容易发现新的问题。综合的学术是运用一个领域的理论、模式、视角和方法对另一个领域的研究问题的单独或合作研究,回答的是学者能否对所发现和拓展的知识给予综合的理解,因而综合的学术是一种融入发现的学术、教学的学术和运用的学术当中的一类学术形式,它与其他三类学术形式存在可递进的关系。再次,教学的学术也被称为传播的学术。它指教师从教与学的问题中提取出所要研究的课题,通过使用适合学科认识论的方法对其进行探究,并将研究结果公开,使其应用于实践,对结果进行交流、反思、同行评价,让同行在此基础上进行构建。[9]教学的学术包括不断对教与学实践进行审视,教学学术的成果跟发现学术的成果一样,具有公开、交流、评价和建构等特点。[10]最后,博耶认为应用的学术是服务于社会的,因而它又被称为参与的学术。美国学者爱普盖特和莫瑞指出,“参与的学术重新定义了我们的研究和教学使命”,即学者应将在教学和科研中累积的新知识应用于社会实践当中,服务社会公民。这种学术应用还有别于我们一般意义上理解的公民性服务,博耶还特别指出,它应是一种专业性知识的应用性服务。

3.高校学术竞争力的机制要素分析

上述高校学术竞争力的要素分析主要是静态的,对于我们详细剖析高校学术竞争力的生成机制,或者说从获取和利用学术资源到学术成果产出中间应该有一些动态生成的问题,这些应是高校学术竞争力形成和发展过程中所应重视的机制要素。库姆斯曾指出企业核心竞争力是企业管理系统、目标和价值系统、结构系统、社会心理系统的有机结合;巴顿也提出企业获得独具特色的优势知识体系,应从技巧和知识、技术系统、价值观系统、管理系统四个维度入手;拉法和佐罗指出企业的核心竞争力是企业技术核心竞争力、组织核心竞争力和文化核心竞争力的有机结合等。这些学者的观点事实上进一步论证了企业组织中技术操作、管理结构以及社会心理要素对竞争力生成与发展的重要影响作用。

高校学术竞争力是孕育于高等教育系统当中的一种综合优势能力,它的生成与发展存在自身特点。伯顿·克拉克教授将高等教育系统看成是由生产知识的群体构成的学术组织,并以“知识”为分析起点,以“工作”、“信念”和“权力”三要素为核心范畴,分析高等教育及其组织“整合”与“变革”的规律。按照发生学的观点,“工作”是高等教育系统最先出现的现象,因而是高校活动最基本的表现形式;“权力”是高等教育工作发展到一定阶段所需要的更高层次的运作机制和保障;“信念”则是人们经过一段时间的实践之后,对事物形成的一种系统的、理性的认识,反映了对实践工作的深层反思和追问,又反作用于工作和权力。而“整合”与“变革”类似于我们常用的“发展”与“改革”概念,表明了高等教育的动态变化过程,前者说明高等教育动态系统如何以实现良性运转为目标,将各方面复杂的因素联系起来;后者表明了高等教育系统在变革时期所发生的各种状况。通过对上述五个范畴的理解,笔者认为,“整合”与“变革”这两个范畴是高校学术竞争力通过高等教育学术动态系统中各种要素的相互联系,并实现良性运转以实现学术发展的目的;“工作”、“权力”、“信念”这三个范畴对应的是高校学术竞争力发展中最为关键的三个要素——“技术创新竞争力”、“学术制度竞争力”和“学术文化竞争力”。它们分别从技术、制度、文化三个角度搭建了学术“技术”—“制度”—“文化”的机制要素系统,这个机制要素系统以“学术活动”为高校技术事务子系统,以“学术权力”为高校制度事务子系统,以“学术信念”为高校文化事务子系统。

如果我们将学术活动转换成动态的视角观察,技术创新是影响高校学术活动产出的直接因素,它是高校学术优势能力形成和发展的直接原因。而对于开放的学术活动来说,最明显地影响学术竞争力的因素来自于“学术制度”和“学术文化”。在高校学术竞争力生成和发展过程中,前者发挥着有形且直接的规范组织结构与权力运行的作用;后者则发挥着无形且潜移默化的社会文化渗透的作用。因而,高校学术竞争力生成和发展受到高校具体的学术“工作”中的技术创新、有形的组织“权力”中的制度结构、无形的组织“信念”中的文化心理等多种优势资源集合的影响,是不同的技术操作要素、制度管理要素与文化心理要素的有机组合。

三、对高校学术竞争力内涵与要素系统的新阐述

根据上述对高校学术竞争力的资源、结果、机制要素的理解,笔者试图对高校学术竞争力的内涵及其要素系统构成作出如下新的阐述:

第一,高校学术竞争力是由多个竞争力子系统构成的优势能力体系。从静态学术活动出发,高校学术竞争力由学术资源要素子系统和学术成果要素子系统构成。其中,学术资源要素子系统是高校开展学术活动以形成和发展学术竞争优势能力的基础;高校学术成果要素子系统是高校开展学术活动产出有价值成果以形成外在影响力的重要表现。从动态学术活动过程出发,“技术”层面的技术创新竞争力、“制度”层面的学术制度竞争力以及“观念”层面学术文化竞争力共同构成了高校学术竞争力的机制要素子系统。高校学术活动的机制要素子系统与高校学术活动的资源要素子系统相互作用与配合的效果,共同决定了高校学术竞争力成果产出要素子系统的发展水平。

第二,高校学术竞争力是一个综合、多维、系统的概念。从资源要素出发,高校学术竞争力是学者、学术物资、学科在高校系统内相互作用,并有机结合的综合优势能力;从结果要素来看,高校学术竞争力是学者在学术发现优势能力、学术综合优势能力、学术传播优势能力和学术应用优势能力等多个维度上表现出来的产出成果优势;从动态机制要素来看,高校学术竞争力是高校技术创新竞争力、学术体制竞争力和学术文化竞争力等要素系统的集合。如图1所示,以上三组十个维度的竞争力都是决定高校学术发展水平的关键因素,共同构成了高校学术竞争力的要素层次结构系统。

图1高校学术竞争力的要素系统层次结构图

第三,综上所述,高校学术竞争力应是学者获取和利用学术设施、资金、设备等物力,在技术创新、学术体制和学术文化的影响下,以学科为基本单元,在发展知识的学术活动中表现出来的一种集学术发现竞争力、学术综合竞争力、学术传播竞争力和学术应用竞争力为一体的综合优势能力。

参考文献:

[1]杨自杰.学术竞争力——大学核心竞争力的核心[J].中国市场,2009,(22):104-105.

[2]朱浩.学术竞争力:世界一流大学的重要标志[J].高教发展与评估,2011,(6):16-20.

[3]朱浩.从协同学看我国大学学术竞争力的打造与提升[J].学术论坛,2007,(3):193-197.

[4]约翰·亨利·纽曼.大学的理想[M].徐辉等译.杭州:浙江教育出版社,2001. 12.

[5]唐纳德·肯尼迪.学术责任[M].阎凤桥等译.北京:新华出版社,2002. 58.

[6]黄延复等.梅贻琦与清华大学[M].太原:山西教育出版社,1995. 24.

[7]李雪飞.美国研究型大学竞争力发展策略研究[D].上海:华东师范大学,2008.

[8]约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M].郑继伟等译.杭州:杭州大学出版社,1987. 16.

[9]王玉衡.美国大学教学学术运动[M].北京:北京师范大学出版社,2012. 58.

[10]王玉衡.大学成为学术——当代国际教学学术文化的新探讨[J].大学(学术版),2011,(11):40-44.

(责任编辑石连海)

A Study on Academic Competency and Factor System of Universities

Guo Yuxiang

Abstract:The academic competency of universities should be an advanced system of capacity composed by sub-systems of academic resources, results and mechanism factors. In terms of resources, it is a comprehensively advanced capacity that is marked by the organic combination of scholars, subject and academic materials within the system of universities. In view of results, it is the advanced output capacity of scholars in academic discovery, integration, communication and application. From the perspective of mechanism, it is the integration of advanced capacity factors including technical innovation, academic system and academic culture in universities. The competency of the above-mentioned three groups out of ten dimensions are the key factors determining the academic development level of universities, and they cobuild the factor hierarchy system of academic competency of universities.

Key words:universities; academic competency; factor system

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1672-4038(2016)02-0025-06

作者简介:郭裕湘,女,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,副教授,主要从事高等教育管理研究。

收稿日期:2015-08-31