社会资本、政府绩效与农村居民的政府信任

2016-03-30胡荣池上新

胡荣 池上新

[摘 要]社会资本、政府绩效与农村居民对政府的信任之间有着一定的关系。农村居民的社会资本对不同层级的政府信任存在差异性,其作用效应是有边界的,不论是社团参与还是社会信任,其对于基层政府信任都具有积极正面的影响,但对于高层政府信任均没有显著影响。政府绩效能够有效增进农村居民对政府的信任。政府绩效比社会资本更能解释农村居民的政府信任。有效促进农村居民政府信任的方法显然是改进政府绩效,当然也不能忽视社会资本的长期积累。

[关键词]社会资本;政府绩效;政府信任;农村居民

中图分类号:C915 文献标识码:A

文章编号:1008-410X(2016)02-0062-14

近年来,我国一些地区各种群体性事件和危害公共信任的事件屡有发生,各级政府的公信力受到严重挑战。政府信任危机的出现,一方面会引发公民对政府合法性的质疑,影响政府政治职能的正常履行和服务社会的目标实现;另一方面也可能引发大规模的社会动荡和政治危机。因此,中国的政治信任问题已成为当前学术界一个重要的研究领域和关注热点。特别是随着我国经济体制转轨和社会结构转型的不断深入,不少社会问题伴随着城乡二元结构的分化也出现了城乡差别,政府信任同样如此。因此,有必要从社会资本和政府绩效的角度来探讨农村居民的政府信任。基于此,我们通过问卷调查的数据,分析农村居民的政府信任现状,并从社会资本和政府绩效两个视角来探讨影响农村居民政府信任的重要因素,同时也期望能与笔者之前关于城市居民政府信任的结果做对比研究。

一、研究背景与问题提出

政治信任有广义与狭义之分。广义的政治信任是与合法性、政权基础、政府绩效及政府信任等政治命题联系在一起的,通常被定义为公民对政府或政治系统将运作产生出与他们的期待相一致的结果的信念或信心①;而狭义的政治信任即单指公民对政府的信任,又称政府信任。政治信任具有不同层次的内容,在最高层次上,指的是公民对待整个政治共同体——即公民所属国家的态度。在第二个层次上,指的是公民对待诸如民主等政治制度的态度。它还可以指公民对待诸如议会和政府机构等国家机构的态度。最后一个层次,是指公民对政治行动者——即作为个体的政治家的判断和态度[1](P6)。由于政治信任的多层次性,它可能与特定职位的任职者相联系,可能与特定的政权相关联,也可能与制度相联系参见Craig Stephen C.,Richard G. Niemi , Glenn E. Silver. Political Efficacy and Trust: A Report on the NES Pilot Study Items,Political Behavior, 1990,(3);Craig Stephen C. The Malevolent Leaders: Popular Discontent in America,Boulder,CO:Westview,1993.。公众对政府信任的下降可能反映了公民对政府制度的不满[2],也可能反映了对在任政治领导的不满

参见Citrin Jack. Comment: the Political Relevance of Trust in Government,American Political Science Review 1974,(3);Citrin Jack,Herbert McClosky J. Merrill Shanks,Paul M. Sniderman.Personal and Political Sources of Political Alienation,British Journal of Political Science,1975,(1).。

从本质上说,政治信任是公众与政府间的一种互动,它涉及公民、政府与特定价值之间的特定关系。以政治信任作为因变量的研究,除了居民个体的人口学变量因素外,可以概括为两个层次,即社会层次和政府层次。社会层次,即探讨信任、参与网络等社会诸多因素对公民的信任倾向进而对政治信任产生影响,亦称为社会资本视角;政府层次,即探讨作为信任对象的政府自身的可信度与政治信任的关系,亦称为政府绩效视角。我们主要从这两个视角梳理现有的文献,并据此提出研究问题。

(一)社会资本与政治信任的关系

“社会资本”概念由布迪厄首次提出,之后的学者不断丰富其内涵,但没有一个统一的界定。我们采用的是帕特南的定义,“这里所说的社会资本是指社会组织的特征,诸如信任、规范,以及网络,它们能够通过促进合作来提高社会的效率”[3](P195)。根据这一定义,社会资本其实是以信任为核心、包括公民参与的网络及互惠互利的规范的同一种资源集合体。帕特南的研究表明,在意大利公共精神发达的地区,社会信任长期以来一直都是伦理道德的核心,它维持了经济发展的动力,确保了政府的绩效。社会资本理论强调两个主要的要素:一个是由自治组织等社团组织建立起来的社会网络,一个是公民之间的互惠规范与信任。 20 世纪 60 年代的一些相关理论和 80 年代的社会运动理论全都阐述过利益群体和市民组织等社会群体对于促进公民政治参与的正面影响。帕特南社会资本理论的不同之处在于它从非政治社会互动中发展出政治后果[4](P137)。社会资本理论关注广泛的社会群体,如家人、朋友等强关系,也包括社区活动或宗教服务等组织或其他休闲娱乐活动组织。所有这些群体或组织都被认为可以起到像学校一样的功能,可以教给群体成员各种技能,从而在一定程度上促进人们的政治参与。不过,更为重要的是社会资本理论发展出关于信任的论述。社会网络被认为可以发展出互惠规范与对他人的信任,而信任被视为促进政治参与与政府绩效的一大核心要素,从而可以促进民主稳定

参见Putnam Robert D.Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton,NJ: Princeton University Press, 1993;Putnam. Bowling Alone: America s Declining Social Capital,Journal of Democracy,1995a,(1);Putnam.Tuning In,Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America,Political Science & Politics,1995,(4);Putnam. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,New York:Simon &Schuster,2000.

。

一些学者围绕社会资本与政治信任的关系展开了许多研究,认为社会信任和政治信任是一种正相关关系。高度的社会信任促进了政府的良好运作,政府良好的治理结果又导致人们对政府的信任。如布雷姆和拉恩指出,民主政府能够导致普遍信任, 而人际信任也反过来使人们更容易信任自己的政府[5]。阿尔蒙德和维巴指出,政治疏离与社会信任和不信任的一般态度相关联,那些对别人有较高信任者往往表现出政治方面的信任[6](P283)。阿伯巴克和沃克认为,如果人们不能信任其他人, 那么他一般也不会信任那些政治职位上有权力诱惑的人[7]。最近的一些研究也发现在社会资本与政治信任之间确实有相关的地方。例如,秦斯和库珀对欧洲和美国的研究发现,在社会资本的四个因素中,政治信任只与个人信任具有显著的相关关系:在控制其他变量的情况下,人们越是不信任政客或政府,他也越不信任一般的其他人;相反,人们越是相信一般其他人,他的政治不信任就会越少[8]。罗思斯坦指出,如果一个公民不信任政府,觉得政客们不值得信任,政治机构都会腐败,那么必然也将导致他不信任一般人[9]。

但是,并非所有的研究都表明社会信任与政治信任之间存在关联。卡斯研究了西欧个人信任、政治信任与非制度性政治参与之间的关系后发现,个人信任与政治信任之间存在微小的正面影响,而政治信任与政治参与之间存在负相关关系,即政治信任度越低,人们的政治参与度反而越高[10]。牛顿指出社会信任与政治信任、社会信任与政治行为或志愿行为与政治信任之间并不存在紧密或连续性的关系[11](P185)。金检验了韩国社会资本和政治信任之间的关系发现,参与社团活动、社会信任都与政治信任和选举活动并不相关。而且, 在志愿社团和政治信任之间的关系也是模糊的, 并且令人困惑[12]。从美国全国的数据来看,牛顿得出了与科勒相反的结论,他并没有发现美国政治信任的下降是由社会资本下降引起的,人们的社会信任与政府信任之间并不存在相关关系。

根据以上分析发现,以往相关研究的结果莫衷一是,甚至出现相反的结论。因此我们提出本项研究的第一个问题:社会资本究竟在多大程度上影响了农村居民对政府的信任?

(二)政府绩效对政治信任的影响

从根本上讲,政治信任受两方面因素影响,一是信任者 (即公民 )的信任倾向,二是信任对象 (即政府 )自身的可信度 (Trust Worthiness)。因而,政府自身的可信度是政治信任的基础,换言之,公民是否信任政府首先取决于政府自身是否可信。理性选择学派认为,人们对政府的信任基于政府提供公共物品的能力之上,同样,制度理论也认为,政治信任(或不信任)取决于公民对政府绩效的理性评估,也就是说个体对政府的信任随着总统、国会和经济的表现而上下波动。因此,政府绩效是政治信任的前提,一个表现拙劣的政府是不可能赢得公民的信任的。米勒强调, 政治事件、政治态度和期望是对政府不信任的首要来源[2]。在西特林看来, 政治官员和机构的绩效决定了他们的合法性[4]。金也发现机构绩效是决定政治信任的一个关键变量[12]。因此, 国家经济绩效和公民对经济的评价影响着政治信任, 较差的经济表现会导致更大的不信任[13] (P132)。国外已有的研究将民众不信任政府的主要原因归结为:政府无效率、浪费公款并花费在错误的政策上[13](P132-133)。沃尔克认为,人们对于政府的整体表现评价低落,以及对于政治任务绮丽幻想的破灭是导致政府信任下降的主要原因[14](P27)。杨克洛维奇则提出了影响政府信任的三大因素:道德的正当性危机、意识形态上的正当性危机和功能的正当性危机[15](P120)。而尼将政治信任流失的因素分为经济的、社会文化的和政治的[13](P138)。也有学者强调政治信任受国民经济和公众对经济的评估的影响,对经济负面的评价会导致对政府的不信任,而对经济状况评价的改善则会增进人们对政府的信任;另有一些学者则把信任的流失归结为犯罪率上升和儿童贫困等社会文化因素。还有的学者把政治信任的流失归结为许多政治因素,包括公民对在任领导和制度的评价、不断曝光的政治腐败和丑闻以及冷战的结束。

相关研究均表明,政府绩效是影响政治信任的重要因素。那么,对于处在转型期的中国农村居民是否适用。因此我们提出本项研究的另一个问题:政府绩效能在多大程度上影响农村居民对政府的信任?

二、研究设计与变量测量

本项研究于2009年进行,样本按多阶段抽样方法选取。我们采用立意抽样方法抽取江苏省太仓市、福建省的寿宁县以及江西省的泰和县和崇仁县,分别代表经济发展水平不同的四种类型的农村

调查的四个地方2009年的人均GDP分别是,江西泰和县为11652元,江西崇仁县为12875元,福建寿宁县为19889元,江苏太仓市为114700元。。太仓市隶属于江苏省苏州市,2010年常住人口81万人,全市下辖7个镇、126个行政村和68个居民委员会。太仓市区与上海市仅有一河之隔,经济较为发达。寿宁县地处福建省东北部,与浙江省交界,距省政府福州市260公里,全县下辖4个镇、10个乡、201个行政村(居委会),总人口22万。崇仁县位于江西省中部偏东,泰和县位于中部偏南。崇仁县距离省会南昌市140公里,全县下辖7个镇、8个乡,共有14个居委会和150个行政村,总人口40万人,其中农业人口25万,占总人口的62.5%。泰和县距南昌市262公里,全县下辖16个镇、6个乡,共有22个居委会、290个村委会,总人口53.4万,其中农村人口43.6万,占总人口的82%,城市化率较低,仍是传统的农业型人口结构。我们用等距抽样方法从每个县(市)抽取5个乡镇,再从各个乡镇中按照等距抽样方法各抽取4个行政村,最后从每个行政村中登记的户籍信息,按照等距抽样方法抽取20个18周岁以上的村民,共调查1600人。此次调查样本的构成情况见表1。在总样本中,男性占52.0%,女性占48.0%;从年龄上看,平均年龄为46岁左右,其中30岁及以下所占比例为14.3%,31岁~40岁占23.5%,41岁~50岁占25.2%,51岁~60岁占22.0%,61岁以上的占15.0%;从受教育年限看,平均受教育年限为7.1年。

接着我们分别介绍作为本次研究因变量的政府信任和作为主要预测变量的社会资本和政府绩效的测量。

(一)政府信任

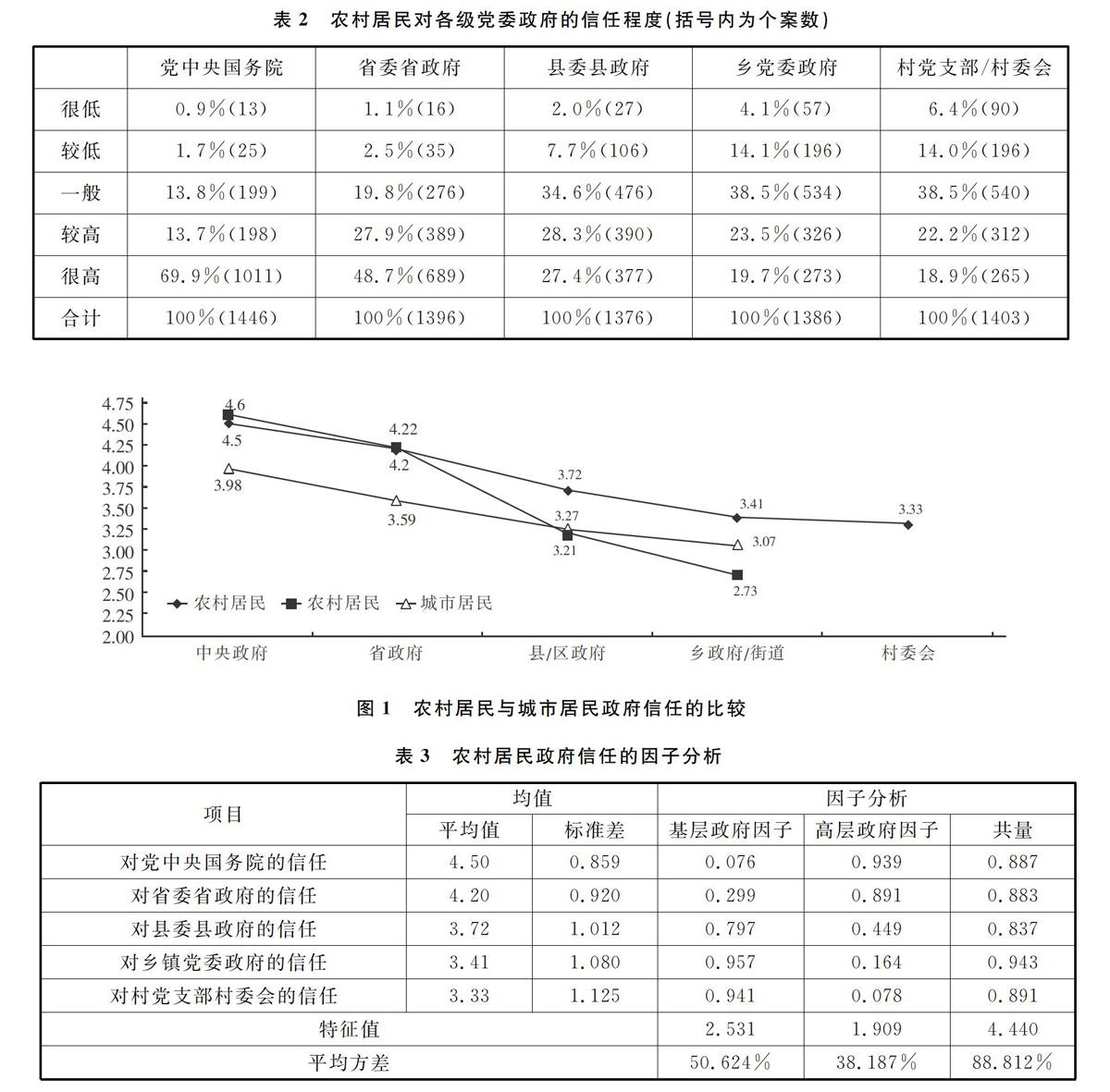

本项研究的因变量是农村居民对政府的信任。我们在调查中要求受访者分别对党中央国务院、省委省政府、县委县政府、乡镇党委政府以及村党支部村委会村党支部村委会原则上不属于政府部门,但是在农村,其行使的多数职能等同政府部门,因此本研究也将村党支部村委会视为最基层的政府机构,这点笔者在调查中也深有体会。的信任程度进行评价,答案根据利克特量表设计成5个等级:“很低”、“较低”、“一般”、“较高”和“很高”。从表2可以看出,多达69.9%的受访者对党中央国务院的信任程度“很高”,认为省委省政府信任程度“很高”的有48.7%,认为县委县政府信任程度“很高”的比例则降为 27.4%,而认为乡镇党委政府信任程度“很高”的仅占19.7%,认为村党支部村委会信任程度“很高”的则仅为18.9%,由此可以看出,农村居民对政府的信任程度随政府层级的降低而降低。这一发现与城市居民对各级政府的威信评价基本一致[16]。

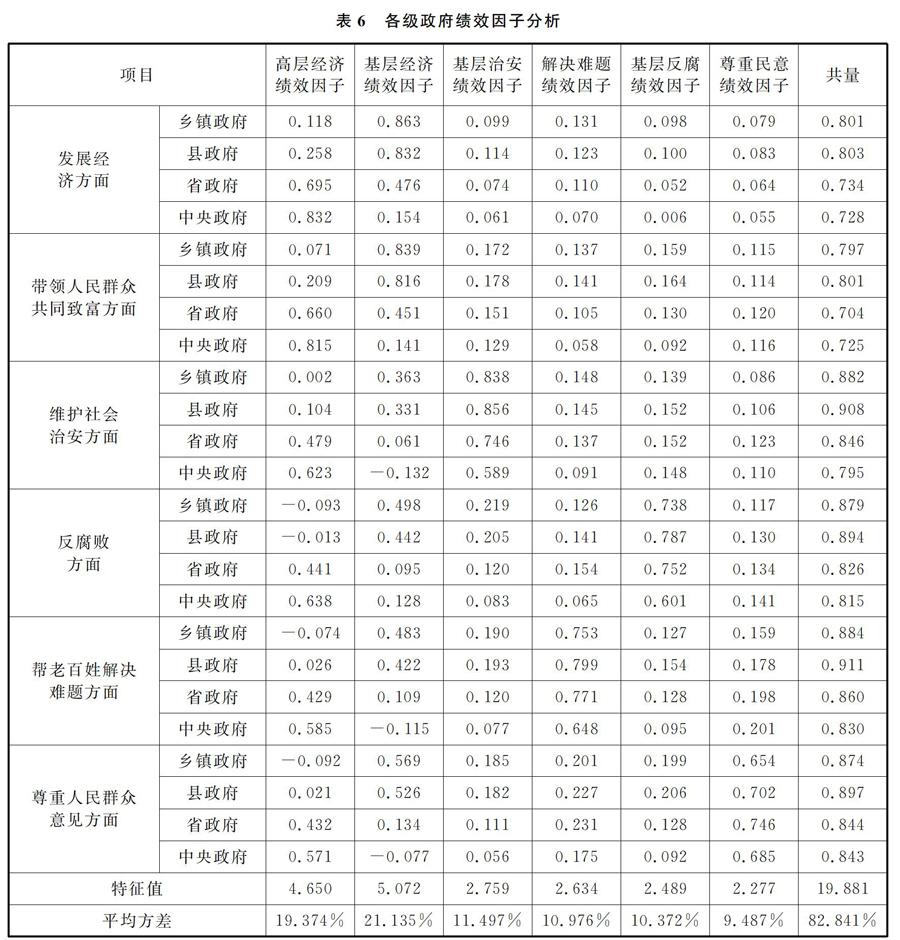

如果我们把受访者对政府信任度从“很低”到“很高”依次赋值1分~5分,而后计算受访者对从中央到地方各级政府信任程度的均值的话,就可以更清楚地看到:虽然调查时点存在不一致,但无论城市居民还是农村居民,他们对中央政府的信任度最高,其次是省政府,而地方政府则较低。此外,城市居民对各级政府信任度的变化相对较小,他们对中央政府信任度的平均值为3.98分,对街道办事处信任度平均值为3.07分,二者相差仅0.91分,如图1所示。而笔者2007年的调查表明,农村居民对中央政府的信任度平均值为4.60分,对乡镇政府则为3.07分,二者相差多达1.53分[17]。本次调查数据显示,农村居民对高层政府的信任度基本保持不变,对中央政府信任度的平均值也高达4.5分;但对基层政府的信任相较2007年有所提高,对村委会的信任度为3.33分,二者相差缩至为1.17分,但仍然高于城市居民。农村居民对基层政府信任度的逐步提高,我们认为与近年来的一些惠农政策有关,使农民感受到了更大的实惠,进而增加了对基层政府的信任度。

为了解受访者对各级党委政府评价之间的关系,我们运用主成分法对5个调查项目的调查结果进行因子分析。这5个项目的Cronbach’s Alpha 信度系数0.856,经最大方差法旋转,从表3可以清楚地看出,5个调查项目的结果可以分为两个因子。第一个因子包括受访者对县委县政府、乡党委政府以及村党支部村委会三级党委政府在农村威信的评价,可称为“基层政府信任因子”。第二个因子包括受访者对党中央国务院和省委省政府在农村威信的评价,可称为“高层政府信任因子”。

(二)社会资本

本次研究涉及一个主要预测变量——社会资本。从社会资本理论的早期渊源来看,托克维尔、涂尔干等人对社团、社会团结等的关注似乎都强调了社会资本的集体性特征——它是为整个社会(或团体)所共同拥有、而不是由独立个体所独享的社会性资源。随着社会资本理论的发展 ,这一强调社会资本集体性质的传统在政治学等领域得到了延续,例如,帕特南与福山等对公民参与、社团组织、信任等因素的特别关注。根据帕特南对社会资本概念的界定,社会资本主要包括人际网络、信任与规范

[3](P195)。我们将社会资本操作化为农村居民的信任与社团参与情况,主要考察其集体性的一面。主要从两个方面对社会资本进行测量。鉴于社会资本的集体性,在数据分析时,将以村落为分析单位,先计算出每个变量的村落平均值,然后将该平均值赋给所在村落的居民,如此,同一村落的居民在社会资本所包含的每一个变量上的得分一致,即村民共享这一集体性的村落共同体社会资本,只有在不同的村落之间,居民的得分才不一致。

一是社团参与。我们主要通过测量农村居民的社团参与情况来了解其人际关系网络,主要考察农村居民参与各种组织和社团活动的情况,具体分为:(1)共青团;(2)妇代会;(3)民兵组织;(4)老人会;(5)企业或经济组织;(6)科技组织;(7)民间信用组织(如标会等);(8)体育组织(如篮球队等);(9)宗教组织(如基督教、天主教等);(10)寺庙组织;(11)宗族组织。答案按利克特量表设计,分为“经常参加”、“有时参加”、“很少参加”到“从未参加”或“不合适” 4个等级, 分别赋值3分至0分。从表 4 的平均值分析中可以看出,农村居民参与的社团项目,没有一项的平均值大于1。受访者参与最多的是共青团、民兵组织的活动,但平均值也都很低,分别为0.45和0.44,其他项目的平均值更低。因此,总体而言,农村居民的社团参与程度均比较弱。

为了解农村居民社团参与的内部差异,我们运用主成分法对这11个调查项目的调查结果进行因子分析。这11个项目的Cronbach’s Alpha 信度系数0.871,经最大方差法旋转,我们提取2个因子,分别命名为“正式组织参与因子”、“非正式组织参与因子”。其中“正式组织参与因子”包含共青团、妇代会、民兵组织、老人会、企业或经济组织、科技组织、体育组织、宗教组织等8个项目;“非正式组织参与因子”包括民间信用组织、寺庙组织、宗族组织等3个项目(见表4)。

二是社会信任。我们在问卷中分别询问受访者对亲戚、朋友、邻居、同小组人员、本村人、同家族人、经亲朋好友介绍的人、社会上大多数人等8类信任对象的信任程度,答案按利克特量表分为 “完全相信”、“相信”、“半信半疑”、“不信”、“根本不信”5个等级,依次由高到低赋值5分 至1 分。从表5可以看出,平均值分析中,受访者对亲戚、朋友的信任度最高,分别为3.47和3.40;对邻居、同小组人员、本村人、同家族人的信任程度也较高,平均值在3.20至3.28之间;而对经亲朋好友介绍的人、社会上大多数人的信任度则较低,平均值分别为3.05和2.99。这8个项目的 Cronbach’s Alpha 信度系数为0.930,我们运用主成分法对测量农村居民信任程度的8个项目进行因子分析, 共提取2个因子,分别命名为“特殊信任因子”和“普遍信任因子”(见表5)。“特殊信任因子”包括对亲戚、朋友、邻居的信任;“普遍信任因子”包括对同小组、本村人、同家族人、经亲朋好友介绍的人、社会上大多数人的信任。以往的研究表明,中国人通常是以“差序格局”对不同的对象给予不同程度的信任。普遍信任与特殊信任因子的存在表明,这种由来已久的由亲到疏、由强到弱的差序格局依然存在。

(三) 政府绩效

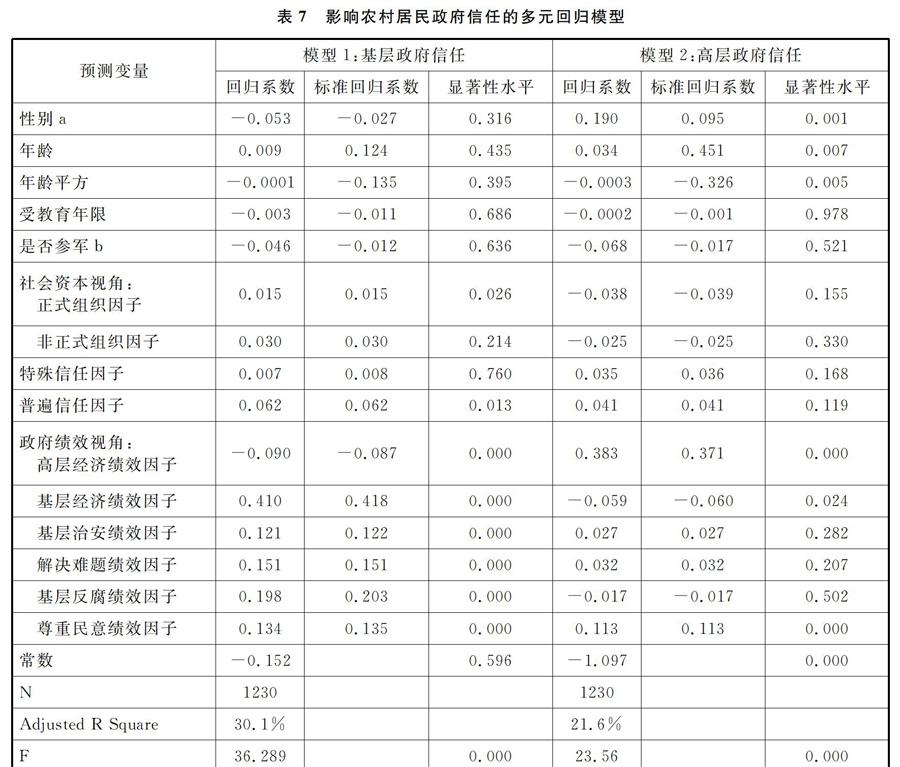

政府绩效是指政府在社会经济管理活动中的结果、效益和效能,是政府在行使其功能、实现其意志过程中所体现出来的管理能力。政府绩效是政府能力的体现,主要分为政治绩效、经济绩效和社会绩效三个维度。由于我们研究的因变量是各级政府的信任,对不同层次的政府绩效都要有一些相关的指标来测量,因此,在问卷中考察了各级政府在发展经济、带领人民群众共同致富、维护社会治安、反腐败、帮老百姓解决难题(如看病难、找工作难)以及尊重人民群众意见等6个方面的绩效。问题的答案也按利克特量表设计成5个等级,分别为“很不好”、“不好”、“一般”、“好”以及“很好”,依次赋值1分至5分, 满意度越高分值越高。这6个方面一共24个项目的Cronbach’s Alpha 信度系数是0.942,我们运用主成分法对测量各级政府绩效的24个问题进行因子分析,经最大方差法旋转,共抽取出6个因子。第一个因子命名为“高层经济绩效因子”,包括省政府、中央政府在发展经济和带领人民群众共同致富方面的绩效以及中央政府在维持社会治安、反腐败等方面的绩效;第二个因子命名为“基层经济绩效因子”,包括乡镇政府、县政府在发展经济和带领人民群众共同致富方面的绩效;第三个因子命名为“基层治安绩效因子”,包括乡镇政府、县政府及省政府在维护社会治安方面的绩效;第四个因子命名为“解决难题绩效因子”,包括各级政府在帮老百姓解决难题(如看病难、找工作难)方面的绩效;第五个因子命名为“基层反腐绩效因子”,包括乡镇政府、县政府及省政府在反腐败方面的绩效;第六个因子命名为“尊重民意绩效因子”,包括各级政府在尊重人民群众意见方面的绩效(见表6)。

三、研究发现

为了全面且客观地分析社会资本、政府绩效对农村居民政府信任变量的影响,本研究采用多元线性回归模型进行分析,分别以基层政府信任、高层政府信任为因变量,以社会资本的各因素和政府绩效的各因素为主要预测变量,同时还加入性别、年龄、年龄平方、受教育年限、是否参军等公民个体特质作为控制变量。

我们先来看作为控制变量的性别、年龄、年龄平方、受教育年限、是否参军等因素对农村居民政府信任的影响。从表7可以看出,这5个控制变量对基层政府信任的影响都不具有统计显著性,但性别、年龄和年龄平方对高层政府信任的影响具有很强的统计显著性。从性别上看,在高层政府信任中,男性居民对政府的信任要高于女性居民。另外,在年龄变量上,年龄平方的回归系数为负数,因此年龄与高层政府信任之间呈倒“U”型关系,即随着年龄的增大,政府信任也随之增加,但是到达一定极值后,政府信任反而开始下降。以高层政府信任为例,当农村居民年龄到达57岁时年龄极值=-(年龄的回归系数)/(2×年龄平方的回归系数),即-0.034/(-0.0003×2)57。,政府信任程度最高。受教育年限、是否参军对政府信任的影响,不论是基层政府还是高层政府,在统计上都不具有显著性。

社会资本的诸因子对政府信任又有怎样的影响?

首先,社团参与对高层政府信任没有显著影响,但对基层政府信任的影响是正面的。具体来看,在表7模型1中可以看到,“正式组织参与”对农村居民基层政府信任有显著的积极影响,而对于高层政府信任则没有统计意义上的显著影响。在农村社区,正式组织一般多为当地政府所办,或者具有一定官方色彩的社会团体承办,因此参与正式组织行为意味着对当地官方行为的认可,从而提升其对基层政府的信任度。而“非正式组织参与”对于基层政府信任和高层政府信任均没有显著作用。社团参与有助于政府信任的结论,与熊美娟针对澳门市居民的调查结果保持一致,其认为社团组织参与对居民的政府信任具有很强的正向关系[18]。但是这一研究发现与胡荣等对厦门市居民的调查结果不一致,在城市居民中,社团参与对政府信任的影响是负面的[16]。针对这一结论的城乡差异,笔者将在后文“结论与讨论”部分给予阐述。

其次,社会信任对基层政府信任具有积极正面的影响,并且普遍信任的影响要大于特殊信任的影响。表7中,在测量社会信任的2个因子中,“特殊信任因子”不论对于基层政府信任还是高层政府信任的影响均没有统计上的显著性,“普遍信任因子”对于高层政府信任也没有显著性影响,但对于基层政府信任就有非常显著的正向影响。另外,从标准回归系数看,“特殊信任因子”对基层政府与高层政府信任的标准回归系数分别为0.008和0.036,而“普遍信任因子”对基层政府与高层政府信任的标准回归系数分别为0.062和0.041,数值均比“特殊信任因子”要高。因此可以说,“普遍信任因子”比“特殊信任因子”对于政府信任具有更大的影响。中国人通常是以“差序格局”对不同的对象给予不同程度的信任,关系越近,越是特殊,信任程度就越高。笔者对城市居民的研究发现,无论是普遍主义的熟人信任,还是特殊主义的亲友信任,都能提升个人对政府的信任度,而以兼具特殊主义和普遍主义的同事信任的影响最大[16]。然而本研究发现,普遍信任对于农村居民的政府信任具有更大的影响。如果说特殊信任是强关系信任,普遍信任是弱关系信任,那么本研究的发现就是弱关系信任对农村居民的政府信任具有更大的影响。

最后,我们再来看测量政府绩效的6个因子对政府信任的影响。在表7可以看到,除了“基层治安绩效因子”、“解决难题绩效因子”和“基层反腐绩效因子”对高层政府信任的影响不具有统计显著性,其余各项对因变量均具有很强的显著性。

第一,对各层级政府经济绩效的满意度直接影响农村居民对各层级政府的信任度。由表7得知,“高层经济绩效因子”与“基层经济绩效因子”不论对于高层政府还是基层政府都有很强的显著影响,但仔细观察其回归系数的正负性可以发现,经济绩效因子对各层级政府信任的影响存在此消彼长的趋势,即高层经济绩效因子对高层政府信任具有积极正面的影响,而对基层政府信任具有消极负面的影响;基层经济绩效因子对基层政府信任具有积极正面的影响,而对高层政府信任具有消极负面的影响。这可能是相互参照比较的结果。另外,通过比较6个因子的标准回归系数,不论是对于基层政府信任还是高层政府信任,影响最大的均是其对应的经济绩效因子。在基层政府信任模型中,基层经济绩效因子的标准回归系数达到了0.418,而在高层政府信任模型中,高层经济绩效因子的标准回归系数也达到了0.371。说明在政府绩效各变量中,经济绩效是政府信任的最大影响因素。

第二,“基层治安绩效因子”、“解决难题绩效因子”和“基层反腐绩效因子”对基层政府信任具有很强的正向的显著影响,但对高层政府信任的影响不具有统计显著性。观察这3个因子对于基层政府信任的标准回归系数,在0.122~0.203之间,三者合起来达到了0.476。这说明,受访者对基层社会治安、帮老百姓解决难题(如看病难、找工作难)、基层反腐败等方面越是满意,对基层政府的信任度就越高。

第三,“尊重民意绩效因子”不论对于基层政府信任还是高层政府信任均有正向的显著影响。换句话说,在尊重人民群众意见方面越是满意,其对政府的信任度也就越高。由表7可以看到,“尊重民意绩效因子”对基层政府信任与高层政府信任的标准回归系数分别为0.135和0.113,均比较高。因此,不论对于基层政府还是高层政府,在执政过程当中,“想老百姓所想”,倾听民意、尊重民意都是非常重要的。

四、结论与讨论

政治信任是政治系统合法性的重要基础,是公共权力的获得和有效运行的前提,较高的政治信任可以促使政治主体获得更多的权力机会和权威影响。正如伊斯顿所说:“一个成员可能因为许多不同的缘由而愿意服从当局并遵守典则的要求,然而,最稳定的支持还是源于成员相信,对他来说,承认并服从当局、遵奉典则的要求是正确的和适当的”[19](P273)。信任政府的公民更可能遵纪守法、支持政府的倡议和在无需借助强制力的情况下追随政治领导。较高的信任与较少介入动员式参与相联系,而低度的信任使得政治领导的成功更为困难,并导致政府在一系列国内政策方面无法得到支持。对政府信任的缺失还与参与骚乱和其他反对体制的政治活动相关联。再者,公众对政府信任的长期缺失还会导致对政治制度及其基本原则信任的崩溃[13] (P136)。在某种程度上政治信任独立于直接的政策结果,因此享有较多信任的政府在完成紧迫的政治任务时一旦遇到困难便具有更大的机动空间,获得公众高度信任的政府在遇到政策失误之后具有更大的回旋余地。

当然,也有一些学者认为我们对政治信任与民主、稳定之间的关系并没有一个足够清晰的概念,但政府信任下降的形式可能表明公民对于判断政府官员更加老练,并且常常发现他们不可信任[20](P323)。针对政治不信任到底是对整个政府的威胁还是对在位者的威胁议题,最著名的是米勒和西特林、西特林和格林的辩论。米勒认为公众的犬儒主义导致了公众对政府机构的拒绝,并对整个政府体制带来了威胁[2];而西特林则更为乐观, 他认为民众对在位者政策制定的绩效不满及政治领导能力是不信任的主要原因。西特林认为,犬儒主义只是对在位的被选举官员的再选举方面提出了威胁,但是它并不能危及治理的体制。学者们也同时认识到“政治不信任”是一种积极的现象和思想,制度化的不信任并不意味着培养对制度的不信任,它意味着运用合理的制度设计原则使制度能够监督其他机构的权力。“首先,从制度的角度看,任何制度都以不信任为起点,如果人人都是天使,则人类不需要政府。其次,从权利的角度看, ‘政治不信任’是公民权利的表现,人们有权对政府的行为提出质疑, 并通过各种方式表达自己的利益和愿望,这是现代民主政治的一个重要表现。最后,政治不信任是政策调整与制度改革的显示器,如果政治不信任度上升,则表明现行公共政策已经出现问题,应该做出调整,政府制度需要改革和完善。”[21]

改革开放三十多年来,中国道路最显著的成就是实现了快速发展。中国道路呈现的发展奇迹, 是由各种因素促成的, 包括在政治上采取了具有宏观调控能力的政治领导, 建立了富有强大经济动力和社会活力的社会主义市场经济体制, 在社会方面实现了工业化和城市化的快速推进。当然, 还包括实现了人口的低速度增长、劳动力的充分供给和社会抚养比的持续下降等。这些都是政府主导推动下取得的巨大成就,大大提升了政府在居民心目中的威信。然而,目前我国正处于社会转型的关键时期,在经济增长的同时,贫富差距、城乡差距日益加大,社会矛盾日益突出,一些与民生关系密切的问题,如住房、医疗和教育等还得不到有效解决,这些问题不但削弱了政府执政能力,降低其行政效率,而且在一定程度上损害了政府的威信,最终也必然危害到公众对政府的信任。

本文从社会资本、政府绩效的视角分析了农村居民对政府的信任,具体有四点发现。

第一,农村居民政府信任的二分区隔。与以往城市居民对政府信任的研究比较,无论是城市居民还是农村居民,他们对党中央政府的信任度最高,省委省政府居次,而地方政府则较低。换句话说,居民对政府的信任程度随政府层级的降低而降低。但是比较农村居民和城市居民对各级政府信任度的平均值可以发现,城市居民对党中央信任度的平均值为3.98分,对街道办事处信任度的平均值为3.07分,二者相差仅0.91分[16];而农村居民从对党中央信任度的平均值4.50分到对村党支部村委会的3.33分,二者相差为1.17分,这一差值虽然比以往研究得出的1.53分[17]要降低很多,但也仍然高于城市居民。正因如此,城市居民在看待政府信任时往往将政府看成一个整体,在因子分析时也只有一个“政府信任”因子;而农村居民在看待政府信任时,因为对各级政府信任度的变化相对较大,因此往往做出高层政府和基层政府的二分区隔。

第二,农村居民的社会资本对不同层级的政府信任存在差异性,不论是社团参与还是社会信任,其对基层政府信任都具有积极正面的影响,但对于高层政府信任均没有显著影响。由此也表明农村居民社会资本的作用效应是有边界的,同时这种差异性也在一定程度上印证了黄先碧提出的“关系网的效力是有边界的”[22]观点。首先,正式组织的社团参与有助于基层政府信任的提高,而对于高层政府信任没有显著影响。这一结论与熊美娟针对澳门市居民的调查结果保持一致[18],但与胡荣等对厦门市居民的调查结果不一致,在城市居民中,社团参与对政府信任的影响是负面的[16]。针对这一结论的城乡差异,笔者认为主要原因在于城市社团性质的多元化,除了一些官办色彩的社团,民间组织、宗教组织等大量充斥其中,这些自由社团往往更加关注政府的负面新闻,如政府腐败以及在应对公共危机事件中的不良表现等,从而出现城市居民社团参与不利于政府信任的现象。其次,社会信任对基层政府信任具有积极正面的影响,并且普遍信任的影响要大于特殊信任的影响。如果说特殊信任是强关系信任,普遍信任是弱关系信任,由于农村居民交往范围所限,其信任也是有边界的,强关系信任的群体多局限于亲戚好友以及邻居等,其同质性太强。而弱关系信任群体由于异质性强,在市场化程度高的地区,弱关系更有利于求职[23]。同样地,本研究发现在转型期的中国农村地区,弱关系信任对农村居民的政府信任具有更大的影响。

第三,政府绩效能够有效增进农村居民对政府的信任。这一结论在城市居民调查中同样得以验证。我们在问卷中考察了各级政府在发展经济、带领人民群众共同致富、维护社会治安、反腐败、帮老百姓解决难题(如看病难、找工作难)以及尊重人民群众意见等6个方面的绩效。回归结果显示,除了“基层治安绩效因子”、“解决难题绩效因子”和“基层反腐绩效因子”对高层政府信任的影响不具有统计显著性,其余各项对因变量均具有很强的显著性。首先,对各层级政府经济绩效的满意度是农村居民对各层级政府信任度的最大影响因素,并且经济绩效因子对各层级政府信任的影响存在此消彼长的趋势,即高层经济绩效因子对高层政府信任具有积极正面的影响,而对基层政府信任具有消极负面的影响,同样,基层经济绩效因子对基层政府信任具有积极正面的影响,而对高层政府信任具有消极负面的影响。其次,“基层治安绩效因子”、“解决难题绩效因子”和“基层反腐绩效因子”对基层政府信任具有很强的正向的显著影响,但对高层政府信任的影响不具有统计显著性。最后,“尊重民意绩效因子”不论对于基层政府信任还是高层政府信任均有正向的显著影响。换言之,在尊重人民群众意见方面越是满意,其对政府的信任度也就越高。

第四,政府绩效比社会资本更能解释政府信任。就社会资本和政府绩效谁更能解释和预测政府信任而言,以往的许多研究指出,政治信任在统计上与政治因素更为相关,而不是和社会信任相关度更高的社会因素更为相关,如收入、教育、社会地位、生活满意度[24]。正如Newton指出的,政治信任“并不是‘信任性格’的一个基本特征,而是对政治世界的一个评价。政治信任作为公民眼里政治系统绩效表现的试金石”[11] (P185)。Rodgers对黑人青少年政治犬儒主义的研究发现,心理因素(即社会信任)和政治因素对于黑人青少年的政治效能和政治犬儒主义都有显著影响[25]。但他强调指出,政治评价看来是更为重要的,尽管社会信任也有一定影响。Kim认为,政治信任和社会信任之间一个重要的区别:当社会信任和社会资本是由文化规则和价值观形成的,它是一种长期的力量,而对政治机构的信任则部分可以短期内由于政府机构的短期变动而相应改变[12]。这种区别尤其重要,因为它指出了这样的事实,即首先并主要依赖社会资本来解救政治不信任是不太明智的,因为政治信任度是与变动的政治事件相一致的,而且也很难在短时间内形成社会资本的存量。另外,Ambler提出了很多解释,尽管他的数据无法证实其结论,但他仍然认为相比于社会信任,对政府绩效的满意度往往是更为重要的长期因素[26]。由此可见,在以往的研究中,大多数学者都认同政治信任作为反映人们对政治世界的信念与观点,虽然社会资本有一定的影响和作用,但它更多是由人们对政治体制的评价而决定的,即政府绩效比社会资本更能解释政治信任。这一结论在本项研究中亦可以得到验证,从回归模型看,政府绩效各因子的标准回归系数的绝对值要远远大于社会资本的各个测量指标,并且在显著性水平上也更胜一筹。因此,我们需要明确的是,更为有效地促进公民政治信任的方法显然是改进政府绩效,因为社会资本这种长期力量很难产生立即的政治结果。但社会资本存量确实是能否重建政治资本的重要因素。社会资本需要长期积累,较好的社会资本是一个有效的政治体制的先决条件,并有助于创建政治资本。

最后,本研究也存在一些局限。首先,对政府绩效的测量,我们用居民对各级政府在六个方面的表现的满意度来体现,由于居民对不同层级的政府存在认知程度上的差异,如了解中央政府显然要比了解村委会难得多,因此测量得出的各级政府绩效的有效性将受到一定影响。此外,居民对政府的信任与对政府绩效的评估,很可能是相互影响的,如何解决二者的内生性问题将是下一步的研究方向。

参考文献:

[1]Norris Pippa.Introduction:The Growth of Critical Citizens?[M].Oxford University Press. 1999.

[2]Miller Arthur H. Political Issues and Trust in Government,1964-1970[J].American Political Science Review,1974,(3).

[3][美] 罗伯特·帕特南.使民主运转起来[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[4]Norris.Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism[M].Cambridge University Press,2002.

[5]Brehm,J,Rahn W.Individual Level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capital[J].American Journal of Political Science,1997,(3).

[6]Almond Gabriel A, Sidney Verba.The Civic Culture[M].Little,Brown & Company,1963.

[7]Aberbach Joel D,Jack L.Walker.Political Trust and Racial Ideology[J]. American Political Science Review, 1970,(4).

[8]Schyns Peggy , Chritel Koop. Political Distrust and Social Capital in Europe and the USA[J].Social Indicators Research, 2010,(1).

[9]Rothstein B. Social Capital,Economic Growth and Quality of Government: The Causal Mechanism[J].New Political Economy,2003,(1).

[10]Kaase Max. Interpersonal Trust,Political Trust and Non-Institutionalised Political Participation in Western Europe[J].West European Politics,1999,(3).

[11]P.Norris.Critical Citizens:Global Support for Democratic Governance[M].Oxford University Press,1999.

[12]Kim J.Y.Bowling Together isn’t a Cure—All The Relationship between Social Capital and Political Trust in South Korea[J].International Political Science Review,2005,(2).

[13]Joseph S.Nye,Jr Philip D.Zelikow,David C.King.Why People don’t Trust Government[M]..Harvard University Press,1997.

[14]Volcker Paul A.A Government to Trust and Respect: Rebuilding Citizen- Government Relations For the 21st Century[R].The National Academy of Public Administration, 1999.

[15]Yankelovich Daniel. Coming to Public Judgement: Making a Democracy Work in a Complex World[M].Syracuse University Press, 1991.

[16]胡 荣,胡 康,温莹莹.社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J].社会学研究,2011,(1).

[17]胡 荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007, (3).

[18]熊美娟.社会资本与政治信任——以澳门为例[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2011,(4).

[19] Easton David.A Systems Analysis of Political Life[M].Wiley,1965.

[20][美]沃伦.民主与信任[M].北京:华夏出版社,2004.

[21]曹沛霖.社会转型中的政治信任与政治不信任——政治学分析视角[J].中国浦东干部学院学报,2009,(4).

[22]黄先碧.关系网效力的边界——来自新兴劳动力市场的实证分析[J].社会,2008, (6).

[23]Granovetter M S.The Strength of Weak Ties[J].American journal of sociology,1973,(6).

[24]Paul R. Abramson,et al. On the Meaning of Political Trust: New Evidence from Items Introduced in 1978[J].AmericanJournal of Political Science,1981,(2).

[25]Rodgers H R.Toward Explanation of the Political Efficacy and Political Cynicsm of Black Adolescents:An Exploratory Study[J].American Journal of Political Science,1974,(2).

[26]Ambler J.Trust in Political and Nonpolitical Authorities in France[J].Comparative Politics,1975,(1).

责任编辑:陈文杰