深化房地产税改革的公平效应:终生视角与年度视角模拟

2016-03-30郭宏宝刘学思浙江工商大学杭州310008

郭宏宝刘学思(浙江工商大学,杭州310008)

深化房地产税改革的公平效应:终生视角与年度视角模拟

郭宏宝刘学思

(浙江工商大学,杭州310008)

内容提要:中央政治局于2014年6月30日通过了《深化财税体制改革总体方案》,明确房地产税改革是2020年前税制改革的六大重点之一。本文从终生公平与年度公平两个视角分别考察了这一改革可能产生的收入分配效应。住房市场化加剧了收入分配的不公平,促使人们对房地产税改革的收入分配效应寄予厚望。住房耐用生活必需品的特征,表明房地产税的终生公平效应与年度公平效应都值得关注。从终生公平视角看,精算研究结果表明房地产税会使劳动要素所有者(居民)福利受损,不影响资本要素所有者(房产商)的福利,对土地要素所有者(政府)的影响具有不确定性。从年度公平视角看,利用CGSS截面数据的模拟表明房地产税改革会对不应受到损害的居民家庭造成相对较多的福利损失。适当的制度设计可以减轻深化房地产税改革的这种不利影响,甚至获得累进性效果。

关键词:房地产税改革税负归宿收入分配模拟分析

深化房地产税改革是中央政治局于2014年6 月30日通过的《深化财税体制改革总体方案》所确定的“六大重点改革税种”之一。近十多年来,国内住房价格由快速上涨转向新常态发展,一些有房者在获得资产价格膨胀收益并全身而退的同时,无房者却还在忍受租房价格攀升的煎熬,似乎住房市场的发展加剧了收入分配的不公平。房地产税改革给许多居民、学者以能够改善居民收入分配状况的直觉,但实证支持却乏善可陈。因此,本文将从房地产税的经济归宿视角模拟分析深化房地产税改革对收入分配的影响。

一、文献回顾与问题提出

税负归宿问题的实质是考察税负变动对经济均衡影响的特征,主要是分析税负变化前后各市场参与者的效用变动情况,以便给“税负在市场参与者之间是如何分摊的”这个看似简单的问题一个满意的答案,其中价格变动是该理论的目标变量。就房地产税而言,尽管在房地产税如何影响住房价格问题上观点各异,但大多数经济学家认为房地产税会影响到住房价格的变动。Hamilton(1975,1976)与Fischel(1978)等认为房地产税是一种“受益税”,这意味着房地产税是地方政府提供的公共服务的成本,当地居民承担了房地产税负,又由于居民的居住选择是Tiebout(1956)式“用脚投票”的结果,因此,从平衡预算归宿的角度看,房地产税不会影响到收入分配状况的变化。基于Harberger(1962)税负归宿一般均衡模型,Mieszkowski(1972)与Zodrow and Mieszkowski(1986)等提出了“资本税”观点,认为房地产税是一种有利于资本拥有者承担更多税负的累进税,且房地产税税率在不同辖区的差异会导致资本由高税率辖区向低税率辖区流动,进一步降低了高税率地区的居民福利,因此房地产税是有利于收入分配改善的。考虑到房地产税大多作为地方教育的重要资金来源,而教育在商品平均主义意义上才被认为是更加公平的,因此,房地产税即使是“受益税”也可能导致不公平(Hoxby,2001)。房地产税税基(住房价值)与税源(所得)的不一致同样会影响房地产税的公平征收,Figlio and O′Sullivan (2001)等学者在回顾了美国房地产税优惠措施的历史演变后,从支付能力的角度研究了公平房地产税负担应该采取的政策措施。

国内有关房地产税改革的研究大量出现在2003年10月党的十六届中央委员会第三次会议提出“物业税”概念,大多数的研究集中在房地产税改革对住房价格的影响方面。其中一些学者认为当前土地出让制度一次性收取70年租金的做法推高了房价,房地产税改革如能使居民一次性的租金支付转化为70年的支付流,则住房价格会因成本的下降而降低(马克和,2004;吴俊培,2004;赵晋琳,2004)。另一些学者则认为房价是市场需求的结果,我国城乡二元结构的现实与城镇化的推进才是房价上涨的主因,因此房地产税改革不会导致房价下降(何振一,2004;刘维新,2004)。为数不多的学者在关注房地产税改革的公平效应时,是从房地产税有利于抑制住房投机而得出结论的,认为房地产税可以通过使住房投机者承担较多的税负,进而释放市场供给、改善收入分配状况(傅樵,2010;谷成,2011;于明娥,2011)。

“受益税”的本质是假设政府对每一位纳税人给予数量上等于其所纳税款的一次总付的转移支付,因此,税收在平衡预算意义上是中性的,然而平衡预算归宿并不像绝对归宿那样更具有鲜明特征。“资本税”是一般均衡意义上的长期结论,因此,对生命周期行为假设的差异会对最终的结论产生重要影响。从国内学界的研究情况看,大部分对房地产税公平效应的评价或多或少都体现了商品平均主义的思想,然而,到底是“居住权”还是“住房产权”在商品平均主义意义上更为合理,或许并不需要太多的争论,因此,从是否有能力购买住房的视角考察公平性并没有什么经济学意义。而税负归宿理论从居民效用变化角度对公平性的考察体现了发展经济学的基本理念,且如果考虑到国家“十三五”期间房地产税改革的目标与愿景,那么本文基于经济归宿对房地产税公平性的考察更具现实意义。

二、住房市场化、收入分配与深化房地产税改革

(一)住房市场化:从行政管控到市场配置

管理大量公共住房对于政府而言是困难的、无效率的,因此,自1978改革开放起,以低租金、政府独有、行政调配为特征的住房制度开始了市场化改革进程(李雄,袁道平,2012)。改革伊始(1979-1986),政府采取的主要措施是以成本价向城市职工出售公有住房,但由于当时居民收入水平较低,且没有对改革形成明确预期,因此这一时期的改革成果并不理想;其后五年(1986-1991),改革的重心转向提高公有住房房租,以期达到征集住房维护资金,促进职工购买公房的目的,但1988年严重的通货膨胀影响了这次改革的效果。1991年-1994年,一些影响深远的措施开始推广,一是停止新建住房进入旧的住房管理体系,并不再为企业新进职工提供免费公房;二是鼓励职工、单位与国家合资(合作)建房;三是建立住房公积金制度和构建多层次住房供应体系,这意味着只有低收入者才能获得保障性住房,受益于这些措施,中国的住房市场进入了一个快速发展的时期。依据曹振良,傅十和(1998)的估算,1995年中国住房的市场化程度已达到39.33%。然而,当时的住房市场化仍然是一个受限的市场化,因为所谓的市场化仍主要局限于单位与职工之间,是单位出售、或转售住房给自己的职工,比如,1996年,全国三百多万平米的新建住房,三分之二是由单位转售给职工的(王敏,2012)。始于1998年的住房货币化补贴制度开始将中国的住房市场推向真正的市场化运作,2003年后,如果没有缴纳住房公积金,则职工将不再能够获得任何补贴,中国的住房市场化开始真正进入市场配置资源的状态。

(二)收入分配:住房价格市场化与收入差距扩大

随着我国住房市场化改革的推进,住房市场得到了快速发展,从近几年的经济运行情况看,房地产已经成为我国经济最重要的行业之一(赵旭,2012)。比如,1998年,我国房地产市场完成投资和建筑面积分别为3614.23亿元和5077.014万平米,而2014年时,这两个指标分别为95035.61亿元和107459.05万平米,分别是1998年的16.1倍和8.99倍。而2003年-2011年间,房地产业对经济增长的贡献度平均达到了12.4%,平均每年带动经济增长1.33%(孔凡文,刘亚臣,2011),虽然近三年来房地产业对GDP增长的贡献有所下降,但在GDP绝对量中仍占有十分重要的位置。然而,住房行业的快速发展并没有公平地惠及所有国民,源于家庭居民收入的不平衡增长,一些困难家庭越来越难以实现自身的住房梦,这可以从我国城镇居民“五等分”收入法中不同收入层次居民的住房购买力的变化中得到印证。1998年-2011年,我国城镇居民家庭可支配收入与住房价格的年均增长分别为10.48%和7.62%,按家庭可支配收入计算的居民购买住房(90平米)所需要的年数也由大约10年下降到8年。然而从不同层次收入家庭上看,购买住房对不同收入层次的家庭差异巨大,最高20%家庭购房/收入比由1998年的大约7年下降到2012年的大约4年,而最低20%家庭购房/收入比则始终在20年左右,虽然近两年住房价格有所回落,但这种结构的差距仍然存在,说明我国住房行业的发展与居民收入差距的扩大存在某种负的相关性。进一步,如果考虑到我国城市住房位置上的差异,那么这种负相关性就可能比平均意义上的数据更为严重:由于诸如医院、学校等优质的城市公共资源大都位于中心城区,因此中心城区的住房价格通常要远高于城郊,这意味着只有有钱人才能更便利地享受到优质公共服务,显然,如果教育等公共品是商品平均主义意义上的商品,那么中心城区畸高的住房价格就进一步加剧了这种负相关性。

针对住房价格与收入分配间的这种负相关性,汤浩,刘旦(2007)研究了两者的因果关系,认为住房价格的上涨是收入分配不公平的格兰杰原因。宁光杰(2009)从微观视角研究了住房位置对消费行为的影响,也得到了类似的结论。但这些研究大都没有很好的解释住房价格上涨为什么会导致收入分配的恶化,而不是相反。这应该是一个明显的缺陷,因为从理论上讲,收入分配的恶化同样会影响到住房价格的上涨:收入分配越不公平,就越少居民具有购房能力,根据边际效用递减原则,富有的居民也不会将更多收入用于购房支出,结果住房的市场需求会减少,住房的价格也会下降,因此,即使住房价格的上涨导致了收入分配的恶化,价格的持续上涨与收入分配的恶化也不会是相互促进的。然而,这种理论上的结论却并不与我国的现实相吻合,一些学者也注意到了这个问题,并尝试对此做出解释(何振一2004,贾康2011):⑴城镇化与旧城改造创造了大量市场需求,也为有钱人的投机行为创造了大量机会;⑵缺乏足够的保障房建设,使一些低收入者也不得不转向市场需求;⑶房地产政策的失误。或许正是考虑到此前房地产政策的不妥,对抑制房价与公平收入分配寄于厚望的房地产税试点开始在重庆与上海试点。

(三)深化房地产税改革:不可或缺公平理念

中国的房地产税法规最早于1950年就已形成,其后虽然历经修改,但始终没有在住房的保有环节向居民征税。从目前存在于我国房地产业的大约10多个税种看,大多数税种的法定纳税人是企业,只有少数税种的纳税人是居民家庭,并且这些税种基本都存在于流转环节(刘佐,2006)。因此,始于2011年1月的、以居民保有住房的价值为征税依据的房地产税改革,成为重庆、上海试点的最明显特征,而对于此次税改的目标则分别有三种不同看法:抑制住房价格的快速上涨、形成地方政府财政收入的主要来源和促进实现更加公平的收入分配(郭宏宝,2011)。就收入分配而言,从重庆、上海五年多的试点结果看,房地产税改革的公平效果并不明显,其中的原因是多方面的,但政策指向性的不明确可能是最重要的原因之一,这也许是《深化财税体制改革总体方案》将房地产税改革再次列入重点的原因所在

三、深化房地产税改革的功能收入分配效应:终生公平视角

功能收入分配考察税负在不同要素所有者间的分布。在我国住房市场中,除了市场需求方(居民家庭),市场供给方(房地产商),还有一个特别的参与者——政府,政府在房地产市场中不仅是交易规则的制定者,也是市场交易的参与方,而作为参与方的最重要特征是政府垄断了房地产市场中土地要素的供给,具体如图1所示。

图1政府在我国房地产市场中的地位

图1表明,政府作为房地产市场上游戏规则的制定者和土地要素的垄断供给者,既可以从土地供给交易中获得垄断收益,也可以通过对市场交易进行征税而获得收益,因此,政府很容易被认为是中国房地产市场中的最大收益者。然而事实是否如此,或许依赖于对政府的定位。按照“二分法”,我们首先将政府作为一个市场要素的所有者,考察其“税负”的承担情况。在这里,如果政府作为土地所有者而未能获得竞争性市场环境下的均衡收益,则可以认为政府承担了相应的“税负”,这样,政府实际上是作为要素所有者与市场监管者同时出现的,但我们的考察则局限于“土地所有者”的政府。

如果住房市场是完全竞争性的,那么每个要素所有者获得(或支付)的价格正好等于其未来收益(或支付)现金流的现值。这意味着政府获得的土地租金刚好等于其出让土地收益流的现值,家庭需要支付的住房价格也刚好等于其未来节省的房租流的现值,房地产商则获得零经济利润。于是,居民需要支付的有效住房价格为:

Ri(i=1,2,…,70)为居民家庭因拥有住房节省的租金流,r为贴现率,P为未来节省租金流的现值。如果保有住房需要缴纳房地产税,则现值公式进一步演化为:

ui(i=0,1,2,…,70)为第i年需要缴纳的税负。公式(2)表明,征收房地产税会使住房价格下降P-P′,而如果实际价格下降ΔP大于P-P′,则居民实现了税负的过度转嫁,居民不仅没有承担税负,而且还因为征税获得了收益;相反,如果实际的价格下降ΔP小于P-P′,则说明居民没有将税负转嫁出去,因此实际承担了税负。可见,确定居民是否纳税的关键是计算征税前后未来支付的现值。

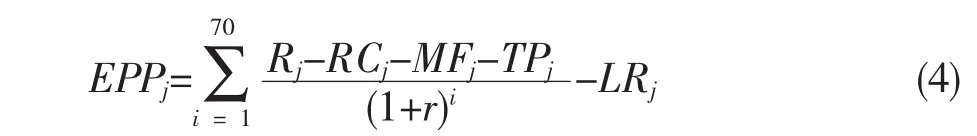

功能收入分配需要计算各要素所有者的净支付,精算法是计算净支付的有效方法,其结果的有效性取决于典型要素所有者的选取。过程的推进则需要首先确定有效的税后价格,以获得与实际价格比较的标准,为此,我们首先定义住房有效税后价格EPP为:

其中j(j=1,2,3,4,5,6)为住房编号,Rj为住房j的租金收益,Cj每平米住房j需要支付的成本。一般来说,成本支付包括了维修成本RC,物业管理费MF,房地产税支付TP和借款支付LR。由于借款成本发生在当前,因此不需要贴现,于是EPP可以具体为:

显然,EPP由土地及位于其上的建筑物共同构成,而土地与建筑物又分属于不同的要素所有者,因此需要进一步将EPP分解为土地有效价格与建筑物有效价格。如果建筑物市场是有效的,那么房地产商能够获得的经济利润等于零,因此建筑物市场均衡价格ECP近似等于行业平均成本AC加行业平均利润AP。即:

ECPj=ACj+APj(5)进一步,我们可以得到土地的有效价格ELP为住房有效价格EPP与建筑物有效价格ECP的差:

在得到土地要素、劳动要素、资本要素的有效价格后,就可以结合实际价格判断其税负的经济分布。具体测算方面,我们选择了我国住房市场三类不同性质的六个小区住房的平均情况作为代表性住宅,并以开盘时间为基准点,计算代表性住宅依据2011年前的上涨通道运行的净支付,并据此判断出终生公平视角上的房地产税归宿,所以这样处理的原因是我们认为2012年后房地产价格的滞涨可能是一个短暂性的调整,而并不代表长期趋势。结果如表1所示。

表1 2013年专项转移支付项目与人口的关联程度

从终生公平视角看,表1表明不同类型住房的房地产税、在不同要素所有者间的分布存在差异。首先,作为土地市场的垄断供给者,政府也存在承担“税负”的情况。在一些租售比比较高的小区,政府并不能够获得土地的有效价格,导致这种情况的原因是政府一次性收取的是70年的租金收益,而当租金处于一个上涨通道时,政府不再能够及时调整土地的出让价格,从而失去了获得溢价回报的机会。而由图1也可以看出,在我国的土地市场上,政府并不像房地产商那样对市场需求有更为直接和丰富的信息,这种不对称的信息约束了政府获得均衡价格的能力,而政府所以仍然愿意出让土地,则是因为政府有机会用更低的价格征用土地,或者是政府出于民生问题的考虑有意低价出让。其次,尽管房地产商是我国住房市场上最大的法定纳税人,但基于其超强的税负转嫁能力和信息优势,房地产商实际上并不承担经济税负。最后,尽管改革房地产税会使住房消费者作为一个整体成为纳税人,但从经济税负的视角看,并不是每个居民家庭都是真正的税负承担者,尤其是政府低价出让的、容易出租的一些社区,居民经济上并不承担税负。所以出现这种税负分布状况,一是因为在我国的房地产市场上存在一个奇怪的人为割裂,即允许农民到城市购房,但却不允许市民到农村购房;二是因为我国正处于城市化进程中,大量的农村居民正逐步转化为市民。这两个原因都强化了对城市住房的购买需求与承租需求,于是,紧张的供给与缺乏弹性的需求给税负的转嫁提供了机会,而大量拥入城市的“新市民”的相对贫困状态则为低档社区实现税负转嫁提供了保障,结果导致城市一些高租售比的住房实际上并不承担经济税负。

四、深化房地产税改革的规模收入分配效应:年度公平视角

(一)理论模型

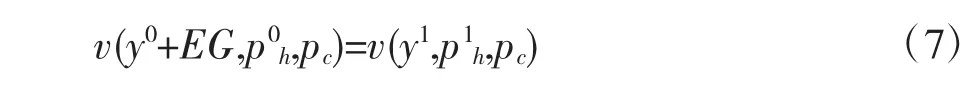

规模收入分配研究税负如何影响总收入在居民之间的分配。由于房地产税会改变居民的行为,因此,居民个体实际承担的税负并不等于其法定税负。假定考虑到这种行为变化后,减少居民EG数量的货币价值,可以使其效用水平与税后效用水平相等,即有:

其中v(·)为间接效用函数,y1和y0分别为居民的税后与税前的收入,p1h和p0h分别为住房的税后价格与税前价格,Pc为居民消费的其他商品价格。为了求得EG,我们具体化间接效用函数为齐次超越对数形式(King,1980)。

利用罗伊等式,我们可以获得居民住房服务的需求函数。

一旦估算出参数α1与α2,我们就可以通过解方程(7)-(9)获得EG。

其中,

和:

(二)经验估计:一个模拟分析

对税负归宿合理性的判断观点各异,一些古典学者认为依据纳税能力同比例支付是合适的,另一些学者则赞成“同等牺牲”原则,认为公平的税负应该使所有纳税人的效用“牺牲”相同;或者使所有纳税人效用“牺牲”相同百分比(Salanié 2012)。此处的经验估计以最后一个观点为基准展开模拟。

中国综合社会调查(CGSS,China General Social Survey)数据由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部联合完成①资料出处说明:本论文使用数据全部(部分)来自中国国家社会科学基金资助之《中国综合社会调查(CGSS)》项目。该调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部执行,项目主持人为李路路教授,边燕杰教授。作者感谢上述机构及其人员提供数据协助,本论文内容由作者自行负责。。目前为止,以家庭为基础的综合社会调查共有5期,分别是2003年、2005年、2006年、2010年和2013年,其中2006年的社会调查涉及到了家庭金融状况,能够提供对房产税改革公平性研究的必要数据支撑,考虑到本文对房产税的设计是依据房产价值从价计征的税种,以及家庭住房结构的相对稳定性和样本数据采用多阶段分层抽样方法获得的情况,加之单纯的截面分析也没有对数据可比性的要求,因此,我们从中国社会调查开放数据库(www.cssod.org)筛选了2006年的数据进行分析,该数据样本总共包括了10151个家庭状况的全国性数据①不包括香港、澳门、台湾与西藏。,样本问卷设计了1310个变量来反映18-69岁户主的家庭特征。考虑到房地产税仅适用城市的特征,我们剔除了农村家庭样本和一些只反映农村家庭特征的观察值,以及一些与房地产税无关的家庭特征观察值。最后,我们得到的样本包括了24个变量,4415个观察值,其中三个变量也相应地来自于《中国统计年鉴》(2006)。

依据上述数据,具体的模拟过程如下:首先,使用总的住房价值除以建筑面积,得到税前的住房价格p0h,其次,其它商品组合的价格定义为家庭消费总支出除以消费支出的数量,尽管消费支出总额可以通过加总样本家庭各项支出获得,消费支出的数量却需要一个代理变量表示,通常来说,家庭人口、住房面积、或者社区档次决定或代表了居民家庭的消费状况,因此,我们用社区档次调整家庭人口后的数据作为家庭消费的数量,此处的调整权重为:

式(13)中hci为社区类型,分别为1-10类,var (hc)为hci的方差,obsi为i类家庭的数量。利用这一权重,我们可以得到其他商品组合的价格pc为:

pc=家庭总支出/(wc_oi×家庭人口)(14)

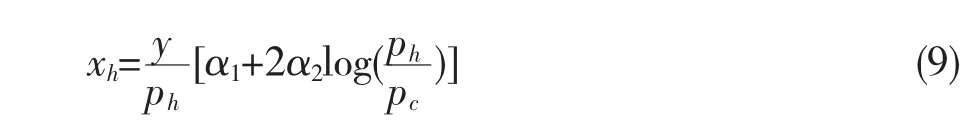

结合样本中的住房面积xh与家庭收入两个变量y,我们得到了估算(9)式中α1和α2所需要的所有变量(xh,y0,p0h,pc),运行stata11软件,我们得到如下结果:

α1=0.09326(t-value=6.18[prob=0.0000])

α2=-0.0060(t-value=-2.32[prob=0.021])

在得到统计显著的α1和α2之后,估算房地产税改革的EG就需要计算税后的价格p1h与税后收入y1。税收引致的住房价格的偏离取决每平米住房承担的税收负担,尽管CGSS(2006)没有家庭税负方面的信息,但依据房地产税改革的中口径观点(即改革后的房地产税归并了房产各税),税后价格是可以通过推算获得(Yagi and TachibanakiI 1998),即运用2006年全国总的建筑面积存量去除当年总的房地产税收入获得。由于房地产税是从价税,因此我们利用全国范围的住房平均价格加权每平米住房的税收负担,于是可以定义住房税后价格为:

在公式(15)中,总的财产类税收收入,城市总的建筑面积,全国住房平均价格都可以在《中国统计年鉴》(2006)中查得。

如果房地产税改革是中性的,那么税后家庭收入应该等于税前家庭收入减去家庭税负数量,收入从y0向y1的变化只反映了房地产税改革的收入效应,因此并没有扭曲收入分配的状态,这意味着总的房地产税按照房产的价值分配给了各个家庭,因此我们可以用y0减去调整的住房建筑面积与单位面积住房税负的乘积得到y1。此处的权重是ph0除以全国的平均价格。

在计算出来y1,y0,ph1,ph0和pc之后,我们就可以进一步求得z和π,进而计算出EG。为了考察不同类型社会家庭由房地产税改革带来的福利损失,我们把样本家庭基于不同特征区分为不同类型,这些区分的标准包括了成为城市市民的时间,自住还是租住住房,住房面积大小、户主父母特征等,所以这样区分的原因是这些特征都是我国当前影响居民住房状态的重要因素。

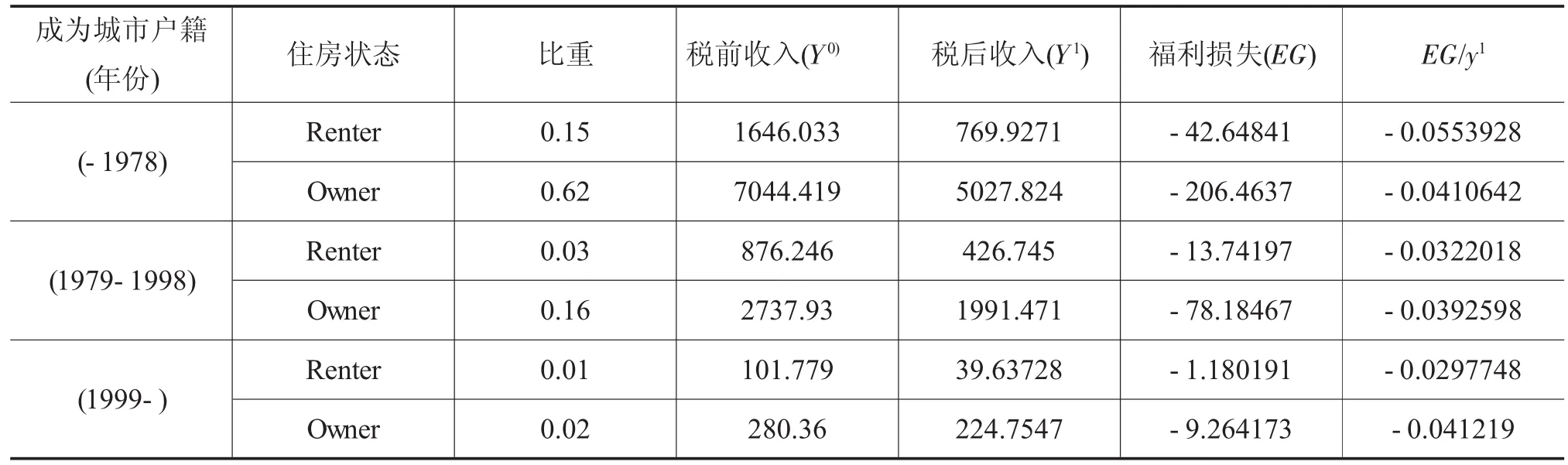

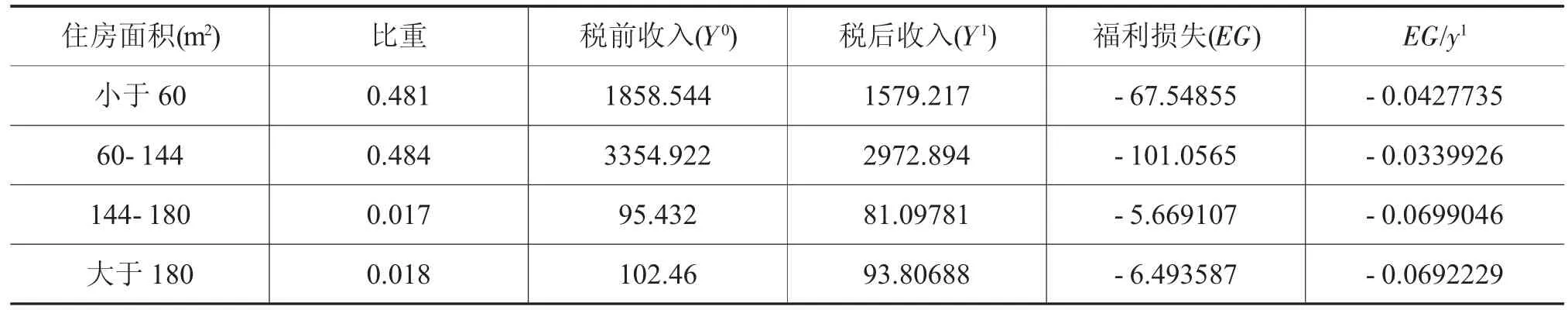

首先,根据样本居民取得城市户口的时间将整个居民分成三类,第一类于1978年前取得,第二类于1979年-1998年住房非市场化过程中取得,第三类于1999年住房市场化改革完成后取得。对每一类居民而言,自住与租住的差异会影响到其承担税负的不同,因此,我们进一步将每一类居民进一步区分为自住与租住两个小类(如表2)。再有,家庭夫妻双方父母户籍性质的差异也是影响我国居民住房状况的一个重要因素,因此,表3将上述户籍取得时间的类型,又通过按双方父母户籍性质的差异区分为三个子类,分别是双方父母都是城市户口、一方父母是城市户口、双方父母都是农村户口。其次,不同面积住房面临的税率存在差异,因此,我们按住房面积小于60平米,60-144平米,144-180平米与大于180平米,对居民家庭进行了分类,具体如表4所示。最后,表2到表4中的比重项分别表示每一小类占总有效样本的比例。

表2房地产税改革对不同时期自住与租住户福利水平的影响

表3房地产税改革对不同时期的不同父辈状况家庭福利水平的影响

表4房地产税改革对不同住房面积家庭福利水平的影响

从表2-表4可以看到,房地产税改革或多或少都会降低居民的福利水平,这也印证了前述功能收入分配的结论。相对于自住用户,租住者福利水平的下降证明房地产税存在转嫁现象,而且,居民租住时间越长,被转嫁的税负就越多(表3)。在我国,由于居民双方父母的状况通常是影响居民购买住房的一个重要因素,家庭双方父母情况差异比较明显的家庭,拥有住房的情况也差异明显。一般来说,如果家庭双方父母都是市民,那么这类家庭就比较容易成为住房的拥有者,因此承担的税负也大体相同,而单方父母是城市居民的家庭,家庭拥有住房可能就需要时间的积累,因此,那些成为市民时间较长的居民承担了较重的税负。而双方父母都是农村居民的家庭,购房能力通常较弱,因此比较年轻的此类居民承担被转嫁的税负较多(表3)。拥有高级住宅及别墅的居民福利损失也比较多(表4)。

从上述模拟结果还可以看到,不同分类视角房地产税改革的公平效应存在差异,因此,我们进一步计算了样本居民作为一个整体时税前、税后的基尼系数,结果税后的基尼系数由税前的0.52上升到了税后的0.54,这意味着深化房地产税改革需要更加关注收入分配效应。同时,如果注意到表2-表4中的比重结构,我们会发现那些本来不应该遭受福利损失的群体所占的比重相对较小,这给深化房地产税改革时出台消除不公平的政策提供了相应的空间。

五、结论与政策建议

住房问题是我国当前最大的经济和民生问题,高企的住房价格使许多城市居民花费其大部分收入支付住房贷款或租金,这使人民的生活质量大幅下降,也影响了居民的福利水平。因此,在深化房地产税的过程中,必须关注它的收入分配效应,并另行设计必要的应对政策。

房地产税会使劳动要素所有者(家庭部门)的福利受损,而不会影响到资本要素所有者(房地产商)的收益,这表明住房需求在我国是缺乏弹性的商品。提供保障性住房尽管会使政府失去“应得”的土地收益,但却是政府深化房地产税过程中维护公平正义有效举措,因此,廉租房是供给层面上的有效政策工具。

尽管房地产税是针对有房居民的税种,但租房户的福利同样会受到影响,尤其是房地产税使长期租户与城市新“居民”承担了相对较多的税负,实际上是对公平收入分配起到了一个负面的影响,因此,深化房地产税改革必须首先解决其可能存在的收入分配问题。从操作层面看,对一定建筑面积以下的住户免税,或对一定收入水平以下的住户免税能够有效增强房地产税改革的收入分配效应,从本文样本数据看,如果1万收入以下的住户免税,税后的基尼系数就会下降为0.49,而如果2万收入以下的住户免税,则会进一步下降为0.47。因此,制定合理的减免税政策是需求层面上的有效政策工具。

最后,城市化进程的推进及我国城市/乡村二元经济社会结构的现实,催生了大量的对城市住房的需求,这为住房投机和转嫁税负提供了机会,因此,对投机性购买的抑制与健全住房市场体制非常必要。

参考文献:

〔1〕曹振良,傅十和.中国房地产市场化测度研究[J].中国房地产,1998,211(7):13-22.

〔2〕傅樵.房地产税的国际经验借鉴与税基取向[J].改革,2010,202(12):57-61.

〔3〕谷成.对进一步完善房地产税的探讨——由上海、重庆开展对部分个人住房征收房地产税试点引发的思考[J].价格理论与实践,2011(2):27-29.

〔4〕郭宏宝.房地产税改革三种主流观点的评述:以沪渝试点为例[J].经济理论与经济管理,2011(8):53-61.

〔5〕何振一.物业税与土地出让金之间不可替代性简论[J].税务研究,2004,232(9):19-21.

〔6〕贾康.房地产税改革:美国模式与中国选择[J].人民论坛,2011(2):48-50.

〔7〕孔凡文,刘亚臣.我国住房制度改革30年来的得与失[J].改革与战略,2011,27(4):15-17.

〔8〕李雄,袁道平.回顾与反思:我国住房制度改革历程与主要困境[J].改革与战略,2012,28(10):13-18.

〔9〕刘维新.开征物业税提出的背景及对房地产开发与消费的影响[J].中国房地产金融,2004(5):3-6.

〔10〕刘佐.地方税制的改革[J].财政研究,2006(9):45-48.

〔11〕马克和.我国开征物业税的难点及现实选择[J].税务研究,2004,227(4):43-46.

〔12〕宁光杰.住房改革、房价上涨与居民收入差距扩大[J].当代经济科学,2009(5):52-58.

〔13〕汤浩,刘旦.房地产价格与城镇居民收入差距的经验分析[J].西安财经学院学报,2007,20(6):52-56.

〔14〕王敏.我国城镇住房制度改革:回顾与反思[J].兰州学刊,2012(7):137-143.

〔15〕吴俊培.关于物业税[J].涉外税务,2004(4):5-8.

〔16〕于明娥.房地产税改革:一个长期渐近过程——基于纳税人收入能力的视角[J].税务与经济,2011,175(2):86-89.

〔17〕赵晋琳.当前我国房地产税制中存在的主要问题[J].涉外税务,2004(4):12-13.

〔18〕赵旭.住房市场化改革[J].中国建设信息,2012(3):48-51.

【责任编辑郭艳娇】

中图分类号:F812.42

文献标识码:A

文章编号:1672- 9544(2016)02- 0056- 09

〔基金项目〕教育部规划课题:基于税收归宿视角的收入再分配理论与实证研究(编号11YJA790036),浙江省社科联重点课题:税收归宿对收入分配影响的理论与实证(编号2011Z28)。

〔作者简介〕郭宏宝,金融学院副教授,博士(后),硕士生导师,研究方向为财税理论与政策;刘学思,财务与会计学院硕士研究生,专业方向为公司治理。

〔收稿日期〕2015-05-29