雌激素治疗绝经后压力性尿失禁61例

2016-03-27王舶乔

王舶乔

(哈尔滨医科大学第五临床医学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

雌激素治疗绝经后压力性尿失禁61例

王舶乔

(哈尔滨医科大学第五临床医学院,黑龙江 哈尔滨 150000)

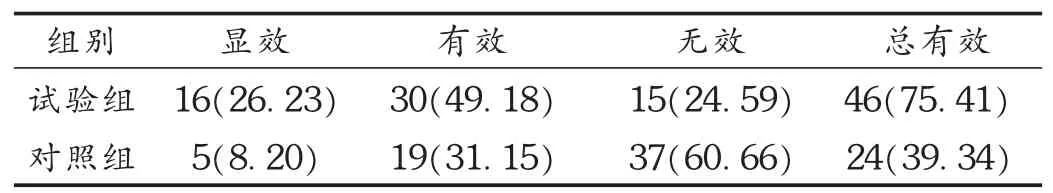

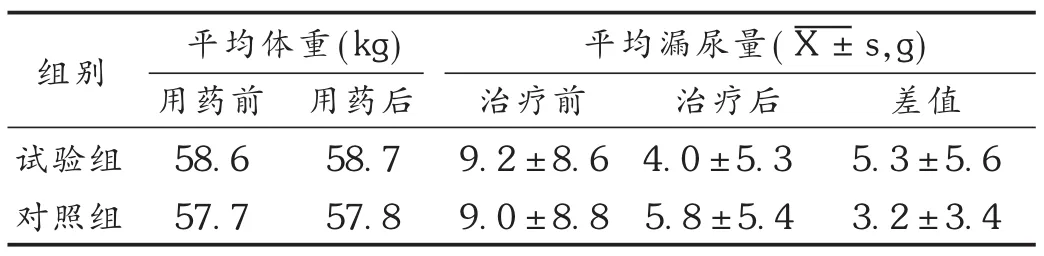

目的 观察雌激素治疗绝经后压力性尿失禁的疗效。方法 将122例绝经女性压力性尿失禁患者随机分成试验组和对照组,各61例。试验组采用雌激素治疗,对照组采用盆底肌肉功能锻炼,治疗后观察评定尿失禁改善情况。结果 以主观指标评价尿失禁治疗结果,试验组总有效率为75.41%,高于对照组的39.34%(P<0.05)。试验组治疗前平均漏尿量为(9.2±8.6)g,治疗后为(4.0±5.3)g;对照组治疗前平均漏尿量为(9.0±8.8)g,治疗后为(5.8±5.4)g;两组治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05),且试验组明显低于对照组(P<0.05)。结论 雌激素治疗绝经妇女压力性尿失禁疗效较好,值得临床推广。

雌激素;绝经;尿失禁;疗效

尿失禁是女性常见病,常见的发病原因有盆腔、阴道、产伤手术、慢性咳嗽等,不同的年龄段发病原因不同。压力性尿失禁经常光顾绝经后女性,生活质量受到严重影响。由卵巢为主的内分泌腺体分泌的雌激素,作用于相应的靶器官、靶细胞,通过与雌激素受体结合调节靶组织的功能。最新的研究指出,阴道通过雌激素的作用,对泌尿生殖萎缩症状有显著的改善功能,接受激素补充治疗的人很少,即使是寻求医疗帮助的也只有约25%的人。对于更年期女性,补充激素最好的就是补充天然激素,同时加强生活方式指导和心理疏导[1]。笔者观察了应用雌激素治疗绝经后压力性尿失禁患者的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年6月至2015年7月我院妇科及泌尿外科门诊患者122例,均为绝经后经产妇,压力性尿失禁(SUI)试验和膀胱颈部抬举试验均阳性,均无服用雌激素药物的禁忌证。随机分试验组和对照组,各61例。试验组年龄45~76岁,平均62.5岁;病程0.5~10年;SUI临床分度包括Ⅰ°21例,Ⅱ°27例,Ⅲ°10例,Ⅳ°3例。对照组47~75岁,平均61.7岁;病程7个月至11年;SUI临床分度包括Ⅰ°22例,Ⅱ°26例,Ⅲ°11例,Ⅳ°2例。两组患者年龄、婚育、病情程度等方面的差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

试验组患者口服服利维爱(南京欧加农制药有限公司,国药准号H20051085,规格为每片2.5 mg)2.5 mg/d,3个月。服药前行尿动力学检查,记录各项检查的参数基线。服药期间定期检查子宫内膜厚度、乳腺的变化。试验组在治疗前后检查血总胆固醇、三酰甘油、血清激素水平、肝肾功能,并配合盆底肌肉功能锻炼。

1.3 疗效判断标准

SUI临床分度:Ⅰ°指腹压升高时偶尔出现尿失禁现象;Ⅱ°指在屏气呼吸或活动用力时有失禁出现;Ⅲ°指正常无用力时,正常行走、站立会有尿失禁出现;Ⅳ°指站立、侧卧都会有尿液渗漏。

主观疗效判断标准:治愈为在肢体活动及咳嗽、大笑时无漏尿现象;疗效明显:漏尿的量明显减少、溢尿现象明显改善;无效为治疗前后漏尿量无变化。

尿失禁量化方法:参加试验者在进行完1次排尿后将统一发放的尿垫放置好,在完成排尿后15 min内喝入500 mL的无钠无糖液体。然后受试者在试验前0.5 h进行上下楼梯运动。后0.5 h进行起立坐下的活动15次、咳嗽10次、弯腰拾物5次,打开水龙头洗漱不少于1 min。完成后取下尿垫进行实验前后的称重对比,数量差为尿失禁量,如果饱满,可再更换1个。

客观疗效评判标准:依照1 h尿垫试验所测漏尿量,测量值2~10 g为轻度,11~30 g为中度,31~50 g为重度,>50 g为极重度。

1.4 统计学处理

两组间疗效比较采用 χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

结果见表1和表2。平均漏尿量两组治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.05),且试验组治疗后明显低于对照组(P<0.05)。试验组用药前后平均体重与对照组差异无统计学意义(P>0.05)。血脂及肝肾功能在用药前后均在正常范围。

表1 两组患者主观疗效比较[例(%),n=61]

3 讨论

近年来,随着女性工作、生活压力增大,性观念改变,以及老龄化人口的增加,绝经后尿失禁呈上升趋势,成为长期困扰妇女的常见病及多发病。流行病学研究发现,SUI的发病率在45~49岁妇女高达65%,故多见于中老年妇女,虽不直接危及生命,但严重影响其生活质量[2]。目前,补充雌激素疗法在改善绝经妇女症状及提高生活质量方面的作用已得到证实[3]。绝经后妇女由于雌激素水平减退,使尿道和膀胱三角区黏膜下静脉变细,血液供应减少和黏膜上皮退化,尿道浅层上皮组织张力减退,尿道及盆底肌肉萎缩,黏膜封闭作用减弱,因而发生尿失禁[2]。上述发病机制的研究结果构成了雌激素治疗SUI的基础,可能有以下原因:分娩等机械性牵拉造成的直接肌源性损伤;衰老、分娩等导致神经支配减少,使盆底肌肉发生失神经退行性变;神经递质减少或其他原因如分娩损伤造成盆底血管病变,血流灌注不足导致肌肉萎缩变性。多数研究发现,阴道、盆底筋膜、韧带中存在雌激素受体(ER),说明盆底支持组织是雌激素作用的靶器官,而且绝经前雌激素水平波动不影响ER表达,但绝经后E水平下降对ER有上调作用[4]。研究证实,雌激素不仅能刺激泌尿生殖道上皮的生长,增加黏膜下静脉丛血供,影响结缔组织代谢和功能,增加盆底肌的力量;能增加最大尿道闭合压,增加尿道功能长度,从而可缓解SUI的症状[3]。

表2 两组患者体重及平均漏尿量比较(n=61)

利维爱含有7-甲异炔诺酮,进入人体可产生3种代谢产物,这3种代谢产物具有不同程度的雌、孕、雄激素的亲和力,因此在体内同时兼有雌、孕、雄激素的作用,故绝经后妇女服用利维爱无需再服孕激素来拮抗,安全、方便。

[1]鄂春翔,贾 虹,郑之琦,等.盆底肌肉锻炼联合雌激素治疗绝经妇女压力性尿失禁的临床观察[J].中国医药导报,2009,6(13):58-59.

[2]朱 兰,朗景和,冯瑞娥,等.绝经后压力性尿失禁患者盆底支持结构雌激素受体的研究[J].中华妇产科学杂志,2004,39(10):655.

[3]周倩,刘晓瑷.经阴道补充雌激素的临床研究进展[J].国外医学:计划生育分册,2005,24(5):225.

[4]苏 彤,江希萍,芮小慧,等.雌激素治疗绝经后女性压力性尿失禁的临床和尿动力学观察[J].江西医药,2006,41(10): 749-750.

Estrogen for Treating Postmenopausal Stress Urinary Incontinence in 61 Cases

Wang Boqiao

(The Fifth Clinical College of Harbin Medical University,Harbin,Heilongjiang,China 150000)

Objective To observe the efficacy of estrogen in treating postmenopausal stress urinary incontinence.M ethods 122 patients with stress urinary incontinence in postmenopausal women were randomly divided into experimental group and the control group,61 cases in each group.The former took the estrogen therapy and the latter applied the pelvic floor muscle function exercise.The urinary incontinenceimprovement wasobserved aftertreatment.Results Subjectiveevaluation indexwasused toevaluatethetreatment results.The total effective rate of the experimental group was 75.41%,which was higher than 39.34% of the control group(P<0.05).The average leakage of urine in the experimental group before treatment was(9.2±8.6)g,after treatment was(4.0±5.3)g;for the control group,it was(9.0±8.8)g before treatment,and(5.8±5.4)g after treatment.The difference before and after treatment in the two groups was statistically significant(P<0.05),and the experimental group was obviously better than the control group(P<0.05).Conclusion Estrogen treatment of postmenopausal women stress urinary incontinence has better efficacy,which is worthy of clinical promotion.

estrogen;postmenopausal;urinary incontinence;efficacy

R969.4;R977.1+2

A

1006-4931(2016)03-0099-02

2015-08-13)