工程咨询企业专业声誉结构研究

2016-03-25郑爱翔周海炜

郑爱翔,周海炜

(1.河海大学商学院,江苏 南京 210211;2.无锡职业技术学院财经学院,江苏 无锡 214000)

工程咨询企业专业声誉结构研究

郑爱翔1,2,周海炜1

(1.河海大学商学院,江苏南京210211;2.无锡职业技术学院财经学院,江苏无锡214000)

摘要:本文通过访谈、文献研究以及内容分析法进行专业声誉结构体系构建,利用SPSS和AMOS对两组样本共计312份问卷进行探索性和验证性因子分析,并在此基础上进行了声誉结构权重研究。结果显示:专业声誉模型属于典型的双主体结构模型,涵盖业主感知和同行感知两个评价结构,其中业主感知包括知名度感知、专业度感知和胜任度感知维度,同行感知包括知名度感知和专业度感知维度;业主感知和同行感知结构重要性总体相当,在权重上业主感知略胜于同行感知。

关键词:专业声誉;专业声誉结构;工程咨询企业

1导言

近年来,随着市场竞争的加剧,越来越多的工程咨询企业意识到必须要寻求可以促进业主信任、实现企业可持续性竞争优势的驱动因素。传统视域下,普通企业往往诉诸声誉来促进信任,国内外学者也普遍认为声誉有助于形成与竞争对手间的差异化,赢得业主信任和支持,对于企业发展具有至关重要的作用。然而对于工程咨询企业而言,其声誉形成的基础往往建立在企业恪守行业职业道德规范和行业自治的基础上,由该类型企业在特定领域内的专业擅长长期积淀形成,这与传统企业声誉形成的基础大相径庭[1-2],因此必须另辟蹊径基于工程咨询企业的特质进行有针对性的声誉管理研究。

在此背景下,深化对工程咨询企业由于自身“专业”而形成的专业声誉的认识,尤其重点强化对专业声誉内在结构的研究,对于工程咨询企业制定有效的专业声誉战略,提高自身专业影响力极具现实意义。

2专业声誉结构研究问题的提出

在声誉理论研究初期,学者们并未对声誉结构进行太多的关注,多从企业的整体感知视角将声誉因素进行罗列。但是随着研究的深入,一些学者发现利益相关者对于企业的声誉感知具有二维甚至多维结构特征,这些学者主要以经济和非经济性标准进行声誉二维结构维度研究[3-5]。

与此同时,还有一些学者基于认知和情感维度二维结构进行声誉结构划分,但是在具体认知和情感二维结构中,学术界存在一定的分歧[3,6-7]。不过,更多学者是从二维结构融合的角度来看待声誉结构问题[8-9];中国学者多基于认知和情感双维度进行声誉结构设计[10-11]。

除了双维度声誉结构之外,一些学者提出了多维度声誉评价结构。其中Harris等(2001)的六维度声誉模型、Baldarelli等(2014)的五维度声誉模型,以及国内学者于勤(2001)、曲怡颖等(2012)提出的三维模型在学术界具有一定的影响力。

总体而言,目前国内外对于声誉及其声誉结构已经进行了一些卓有成效的研究,在声誉理论研究领域的成果已较为丰富,理论框架已经基本形成。但是由于现有研究对于声誉内涵存在一定分歧,对于声誉的研究视角具有一定差异,因此导致声誉理论学派间泾渭分明。同时,现有理论研究主要聚焦于企业声誉的整体研究,对于企业声誉体系内部不同类型的声誉缺乏有针对性的探讨和分析,其中对专业声誉的研究尤为不足。再者,现有研究多基于西方国家的声誉理论语境框架下进行理论分析,以传统行业作为研究样本,因而对于中国工程咨询企业的专业声誉实践还存在一定的不适应性。基于此,本研究将以中国工程咨询企业作为研究对象,以专业声誉的结构研究作为突破口,以期为中国工程咨询企业专业声誉实践提供理论支持。

3专业声誉构念的陈述句收集与归类

为促进专业声誉构念的形成,本研究通过两种陈述句搜集途径收集专业声誉相关信息:①访谈,包括针对上海、南京、贵阳等地工程咨询行业企业管理人员访谈和项目业主访谈两种形式;②文献研究,包括对国内外有关专业声誉的相关学术文献进行分析和工程咨询企业网站专业声誉新闻检索两种途径。

在通过访谈和文献研究获得与专业声誉相关的访谈和文献信息后,研究者将上述中高层管理者、业主的访谈语音和聊天信息,以及文献研究获得的学术、新闻信息加以汇总整理,进而通过内容分析法深度挖掘这些陈述句背后的有效信息。

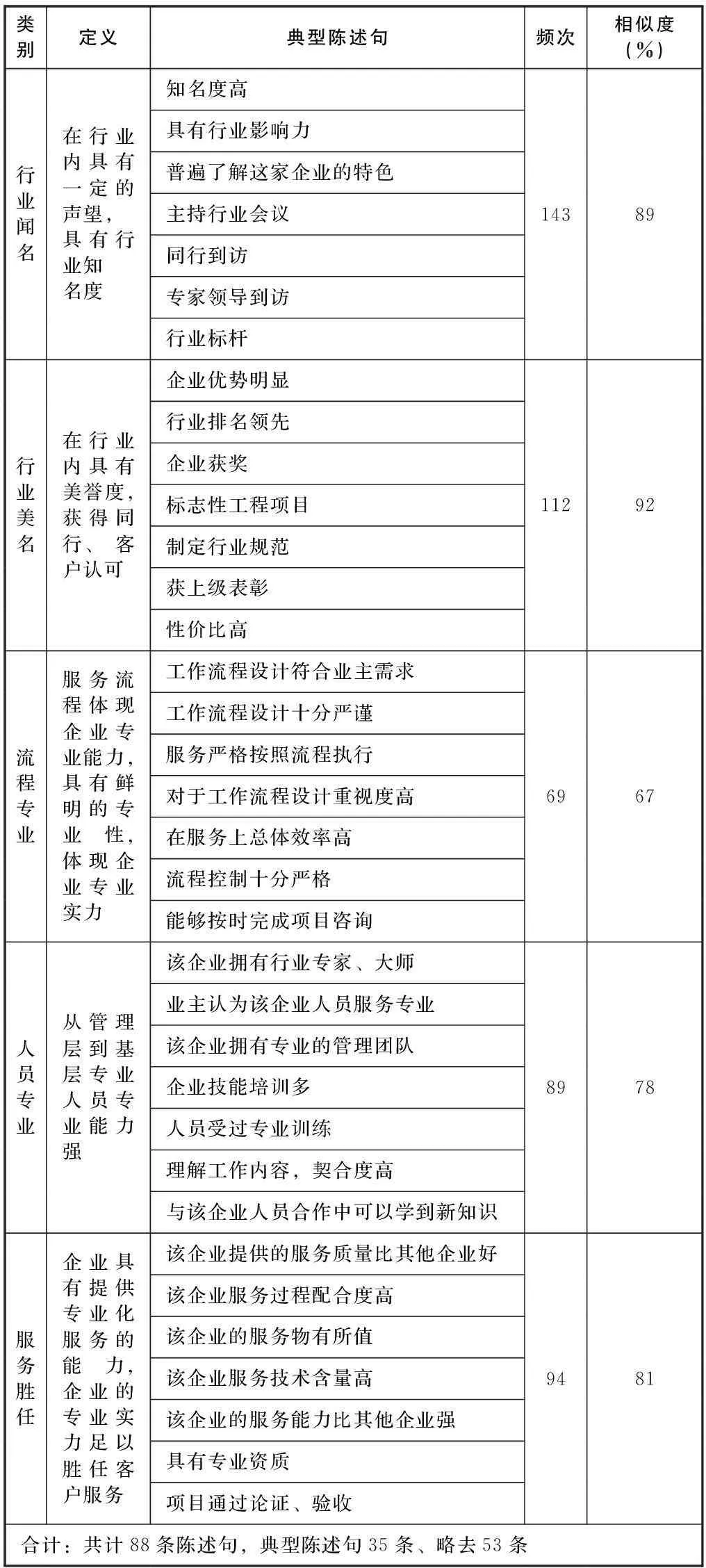

具体而言,本研究通过组建文本内容分析小组进行内容分析。该小组由研究者和两位具有文本内容编码、分析经验的成员先行对陈述句进行编码。经过统计,前期调研共获得1343条陈述句。通过对初始陈述句进行整理,删除没有实质意义的陈述句67条。在此基础上,对剩余的陈述句按照内容相近的原则进行合并归类,共获得127条陈述句。考虑到陈述句规模仍然略显繁多,因此还需要进行深层次概念合并。其后研究小组通过进一步的多轮讨论,将39条未达到团队成员共识的陈述句加以删除,删除后剩余88条(见表1)。

后续研究以剩余的88条陈述句为基础,进一步展开专业声誉结构研究。利益相关者理论是声誉结构研究的重要理论来源,本文借鉴Fombrum(2004)、Petya(2010)和孙立阳(2011)等学者的研究,从客户、同行、社区、政府等利益相关者视角深入探讨企业声誉问题的思路,将专业声誉划分为企业在业主中和在行业内的声誉感知,即业主感知和同行感知组别。同时借鉴Violina(2006)、江涛(2010)等人对于声誉构念解构的思路,将专业声誉业主感知划分为知名度感知、美誉度感知、专业度感知和胜任度感知4个维度,同行感知划分为知名度感知、美誉度感知和专业度感知3个维度。业主感知和同行感知间的差异在于胜任度感知是业主接受专业服务后对于工程咨询企业专业服务能力的一种评价,因此仅适用于享有专业服务成果的业主,不能将其划归到同行感知的声誉维度范畴内。

表1 专业声誉陈述句归类

为保证上述研究小组对专业声誉感知主体划分以及维度设定的科学性,研究小组邀请高校相关领域教授、博士以及企业专家参与对初步声誉量表构建进行论证和修正。根据专家意见,相关题项在概化过程中合并,并形成了24个测试题项的初始量表。

在第二个阶段中,研究者将整理后的双重结构专业声誉量表交与专家讨论,得到了专家们的认可和支持,最终形成的专业声誉结构量表由业主感知和同行感知双结构量表构成。整体而言,该量表在设计上充分吸收了Manfred(2004)二元声誉结构以及Newell(2001)声誉感知量表中专业化思想,其中业主感知包括知名度感知、专业度感知和胜任度感知三个维度,同行感知包括知名度感知和专业度感知两个维度。

4专业声誉结构量表的预试与分析

4.1预测试

参考Fombrun(1996)、Manfred(2004)的声誉测量量表,本研究采用里克特5级评价体系,通过多次修正,形成了专业声誉初始量表。在该量表正式调研前,首先组织工程咨询企业及其业主单位的管理人员进行了有针对性的小范围访谈,主要用来考核测量量表题项的完整性和易读性,以及是否存在歧义和表达不明确之处。在访谈结束后,随即开展预测试,选择对南京某工科高校内具有工程咨询行业经验的MBA学生进行测试。通过预测试,对于原量表中的题项进行了进一步的优化和调整,最终得到一个由24个题项构成的双结构专业声誉测量问卷。其中业主感知部分有12个题项,含知名度感知测量题项4个、专业度感知测量题项4个、胜任度感知测量题项4个;同行感知部分有8个题项,含知名度感知测量题项3个、专业度感知测量题项5个。

4.2样本选择和数据收集

正式调查对象是工程咨询企业的同行企业及其业主企业的中高层管理人员两类不同主体,按照不同调查主体分批次发放。问卷发放采用实地走访的形式,调研小组通过学校的科研、教学关系事先联系好上海、南京、杭州和无锡的工程咨询企业中的中、高级管理人员,告知被调查者本研究调研的意义和目的,然后由工程咨询企业介绍自己的业主企业以及有交往的同行企业(要求具有2年以上合作经历),调研小组对业主企业和同行企业现场发放问卷,展开实地调研。

根据Hair等人(1995)的建议,一份有效问卷的样本数应为问卷总题项的5~20倍[12]。参照此要求,本次调查对工程咨询企业的业主企业共发放文献237份,回收203份,有效问卷182份,有效回收率为76.79%。这些问卷高层管理者填答45份,占24.73%;中层管理者填答137份,占75.27%。对工程咨询企业的同行企业共发放问卷164份,回收152份,有效问卷130份,有效回收率为79.27%。这些问卷高层管理者填答31份,占23.85%;中基层管理者填答99份,占76.15%。最终对同行企业和业主企业两类主体合计回收有效问卷312份,问卷数量符合测量要求。

由于本研究数据分别来源于同行与客户企业的中、高层管理人员两组不同的样本,因此需要对不同来源样本的差异性进行检验。经过对两组样本的独立样本t检验,发现这两组样本差异并不显著,因而中、高层两组样本可以分别在业主与同行感知样本中分别合并使用。本研究问卷发放时间为2015年2月和5月间,存在一定的时间跨度,因此需要检验调研过程是否存在响应偏差。通过采纳Kanuk等的建议[13],本研究对早期和晚期问卷的企业特征变量和关键研究变量进行了独立样本t检验,结果未发现显著性差异,表明调研过程中未发生严重的响应偏差。

5数据分析

本研究通过使用SPSS 19.0和AMOS17.0进行测量模型信度和效度的检验,同时对专业声誉量表中各变量间的内在结构关系进行验证。

5.1信度检验

为了确保后续模型拟合度评价和假设检验的有效性,本研究对量表进行了信度和效度分析,其中信度分析用来检验量表的可靠性和稳定性程度。在信度分析中,通常采用CITC值和Cronbach’s α系数进行信度检验。其中通过CITC值的测量,将CITC低于0.5的“垃圾条款”加以删除,以保证量表质量;而通过对Cronbach’s α系数的测量则可以获取量表信度,该系数越高则量表的信度越高。α值达到0.90表示信度很高,介于0.70~0.98属于高信度,低于0.35表示低信度。

(1)业主感知的信度检验。通过对收集的数据进行测量,量表中各测量题目的CITC值均大于0.5,测量题项得以保留。同时对问卷整体Cronbach’s α系数值进行了检验,总体信度值为0.949,各部分α系数值分别为0.922、0.924、0.893,均在高信度区间范围内,表明该问卷所用量表具有较好的内部一致性,量表的信度较高。

(2)同行感知的信度检验。通过对收集的数据进行测量,量表中各测量题目的CITC值均大于0.5,测量题项得以保留。同时对问卷整体Cronbach’s α系数值进行了检验,总体信度值为0.929,各部分α系数值分别为0.910、0.897,均在高信度区间范围内,表明该问卷所用量表具有较好的内部一致性,量表的信度较高。

5.2效度检验

效度分析用来检验测量工具或者手段能够准确测出所要测量特征的正确性程度,通常通过KMO和Bartlett检验来获取效度信息。

(1)业主感知的效度检验。该问卷整体在KMO和Bartlett检验方面,KMO值为0.917,Bartlett球度检验给出的相伴概率为0.000,小于显著水平0.05,表示量表的结构效度良好。本研究通过应用最大平衡值法进行因子抽取,从业主感知中抽取出三个因子,累积方差贡献率为81.168%,这说明三个因子解释量表中大部分原始信息(见表2)。

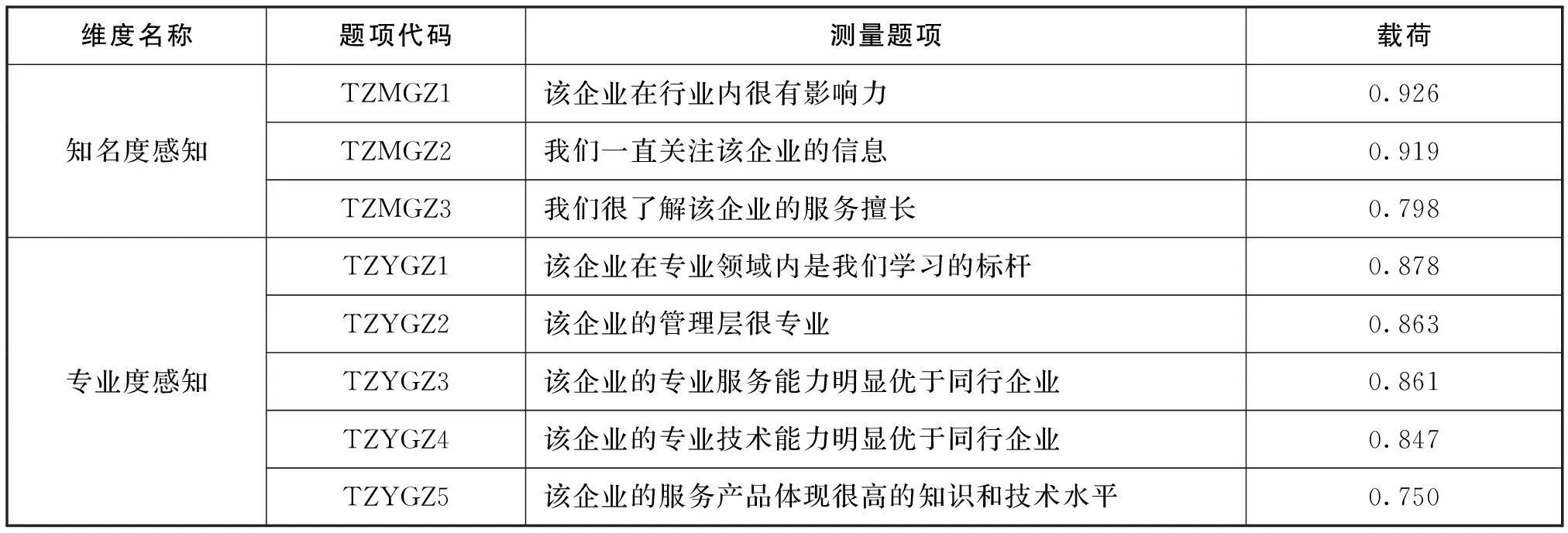

(2)同行感知的效度检验。该问卷整体在KMO和Bartlett检验方面,KMO值为0.875,Bartlett球度检验给出的相伴概率为0.000,小于显著水平0.05,表示量表的结构效度良好。本研究通过应用最大平衡值法进行因子抽取,从同行感知中抽取出两个因子,累积方差贡献率为83.411%,这说明两个因子解释量表中大部分原始信息(见表3)。

表2 基于业主感知的专业声誉因子载荷

表3 基于同行感知的专业声誉因子载荷

5.3验证性因子分析

验证性因子分析可以用来检验抽象概念或潜在变量的关系存在与否,以及它们之间的关系是否符合研究者所设计的理论关系。

(1)业主感知变量测量模型检验。对于业主感知变量测量模型进行分析,初始模型检验结果不够理想,个别拟合度指标未能达到检验要求,经过修正依次删除KZMGZ1、KSRGZ2两个变量后,最终的模型符合拟合指数要求。其中,x2/df=1.677,低于5;RMSEA=0.062,RMR=0.026,低于0.08;NFI=0.964,CFI=0.985,GFI=0.946,AGFI=0.905,高于0.9。各测量指标在其所对应变量的标准化因子载荷均在规定范围之内,均在0.01水平下显著,上述结果表明实证数据和因子分析模型之间拟合程度较好。

(2)同行感知变量测量模型检验。对于专业度感知变量测量模型进行分析,初始模型检验结果不够理想,个别拟合度指标未能达到检验要求,经过修正删除变量TZYGZ5后,最终的模型符合拟合指数要求。其中,x2/df=1.462,低于5;RMSEA=0.063,RMR=0.047,低于0.08;NFI=0.964,CFI=0.987,GFI=0.961,AGFI=0.917,高于0.9。各测量指标在其所对应变量的标准化因子载荷均在规定范围之内,均在0.01水平下显著,同时各测量项的AVE值均在0.50以上,上述结果表明实证数据和因子分析模型之间拟合程度较好。

6专业声誉结构重要性权重研究

6.1权重设置方法说明

考虑目前设计的专业声誉结构研究围绕两个不同的主体结构展开,因此有必要借助于层次分析法进一步分析业主和同行感知的双主体声誉结构权重问题,这能够更好地揭示专业声誉结构内在构成,获得更加丰富的专业声誉结构信息。层次分析法是将与决策有关的要素逐层分解,进而对相关指标评判得分,并乘以一定权数后得出最终结论的决策方法。该方法将定量和定性方法相结合,通过分解、比较和综合的方式进行决策,将思维过程系统化和数学化,尤其适用于将多目标、多准则决策问题转化为多层次、单目标问题。因而,本研究通过层次分析法(APH)进行专业声誉结构分析,有助于进一步解构和量化声誉结构间各因素的内在关系。

6.2计算过程说明

根据AHP的方法和步骤,本研究设定专业声誉为目标层,以业主感知和同行感知为准则层,各要素指标组成方案层,构建AHP多层次模型。按照AHP1-9标度法,确定因素之间的重要性并赋值。

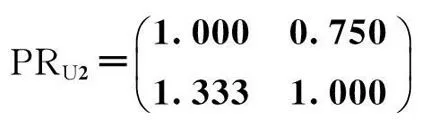

本研究小组邀请工程咨询企业中的高层管理人员和项目业主代表共计7人,共同组建专家小组,对各层指标进行权重设定。首先由各专家根据声誉各结构要素间的差异确定不同的权重;其次按照APH两两要素比较的原则,进行1~9的标度赋值;最后将专家讨论的权重进行集体讨论。其中,以准则层赋值为依据,构建的准则层判断矩阵如下:

其中,Bij>0,Bij=1,Bij=1/Bij。

其次,设立方案层判断矩阵,分别由业主感知维度PRU1和同行感知维度PRU2构成方案层判断矩阵,以方案层赋值为基础,构建的各方案层判断矩阵如下:

在APH测算过程中将检验参数最大一致性比设定为0.05,一致性比例涵值设定为0.05,缺失项最大比例设定为0.05。在各参数设定好之后,通过运行程序可得准则层和方案层的指标权重计算结果,设定权重向量值为W,具体结果如下:

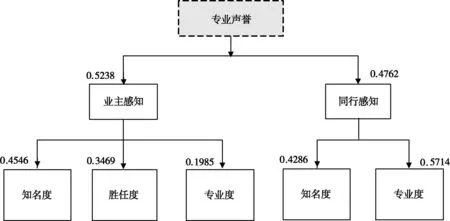

WU=(0.5238,0.4762)

WU1=(0.4546,0.1985,0.3469)

WU2=(0.4286,0.5714)

由分析结果可知,业主感知占专业声誉总权重的52.38%,同行感知占专业声誉总权重的47.62%,结果显示业主感知略高于同行感知。整体而言,业主感知和同行感知两种声誉在专业声誉中几乎处于同等重要水平。在业主感知中,知名度感知权重高于胜任度感知,胜任度感知权重高于专业度感知。在同行感知中,专业度感知权重高于知名度感知(见图1)。

图1 专业声誉层次结构模型权重设置

7管理启示

(1)考虑到工程咨询企业的专业声誉主要形成于项目业主和同行感知中,我们应该认识到对于项目业主和同行关系应该一视同仁,不能轻视任一类型利益相关者。其中,项目业主虽不具备工程咨询企业专业性水准,但是能够感知企业的历史行为和企业特征,并能据此做出声誉判断和决策,这要求企业必须加强自身的内涵建设和形象建设,以优质、专业的服务来吸引业主。工程咨询企业的同行与己方企业具有技术同源性,因而对行业中企业的实力孰强孰弱有清晰的判断,这要求企业在管理实践中应正视自身实力,从内部挖掘潜力,加大技术创新和服务创新,力争全方位进行超越和提高;同时从外部寻求联盟伙伴合作,尤其要善于处理好与行业协会的关系,利用这一平台提升企业的专业声誉。

(2)在制定具体声誉策略时,需要认识到对于项目业主而言,知名度感知在业务感知中权重最高,因此工程咨询企业必须要善于利用传统和新兴媒体加大对企业的宣传,“创名牌”、“树形象”,以提高企业在市场中的知名度。除此之外,工程咨询企业需要关注客户对于企业的胜任度和专业度评价,这是工程咨询企业在客户心目中专业能力高低评价的关键。对于同行而言,专业度在同行感知中权重最高,专业度是工程咨询企业需要关注的首要因素。这意味着工程咨询企业必须强化自身的专业能力修炼,始终使企业处于工程咨询技术领域前沿。当然工程咨询企业还要善于注重提高自己行业中的知名度,与专业度相结合的知名度是企业软实力的源泉所在,这对于工程咨询企业进一步开拓国内市场、更好地迈向国际市场具有重要的作用。

参考文献:

[1]MOHSAM F,VAN BRAKEL P A.Information and knowledge sharing trends of small and medium-sized enterprises in the Western Cape,South Africa[J].South African journal of information management,2011,13(1):123-132.

[2]PIYADASA WM Sarath C,HADIKUSUMO Bonaventura H W.Risk assessment in non-standard forms of civil engineering consulting services[J].Journal of civil engineering & management.2014,20(5):746-759.

[3]FOMBRUN C,SHANLEY M. What’s in a name? Reputation building and corporate strategy[J].Academy of management journal,1990,33(2):233-258.

[4]BROWN T J,DACIN P A.The Company and the product:corporate associations and consumer product responses[J].Journal of marketing,1997(61):68-84.

[5]GREGORIO Martin de Castro,JOSE Emilio Navas Lopez,PEDRO Lopez Sdez. Business and social reputation:exploring the concept and main dimensions of corporate reputation[J].Journal of business ethics,2006,63(4):361-370.

[6]FOMBRUN C J. Reputation,realizing value from the corporate image[M].Boston:Harvard Business School Press,1996.

[7]GRAY E R,BALLMER J M T. Managing corporate image and corporate reputation[J].Long range planning,1998(31):695-702.

[8]HALL R. The strategic analysis of intangible resources[J]. Strategic management journal,1992(13):135-144.

[9]MANFRED S. Components and parameters of corporate reputation:an empirical study[J].Schmalenbach business review,2004,56(1):46-72.

[10]金序能.中介企业声誉形成机理及与企业绩效关系研究[D].浙江大学,2007.

[11]孙立阳.基于态度理论的企业特征、企业声誉与企业绩效研究[D].吉林大学,2011.

[12]HAIR J F. Multivariate data analysis with readings[M].4th ed.NJ:Prentice-Hall 1995.

[13]KANUK L,BERENSON C.Mail surveys and response rates:a literature review[J].Journal of marketing research,1975(12):440-453.

(责任编辑沈蓉)

Structure of Professional Reputation of Engineering Consulting Firms

Zheng Aixiang1,2,Zhou Haiwei1

(1.Business School,Hohai University,Nanjing 211100,China;2. Finance and Economics College,Wuxi Institute of Technology,Wuxi 214000,China)

Abstract:Based on the existing theoretical research,this paper builds two-dimension of structural system of the professional reputation from the owner and the peer awareness through interview,literature research and content analysis method,and gets reputation structure weight in the end. Research results show that professional reputation model is a typical dual structure model,which covers project owner and peer awareness. Besides,project owner awareness includes in popularity awareness,professionalism awareness and competency awareness;and peer awareness includes in popularity awareness and professionalism awareness. What’s more,the importance of project owner awareness is equal to peer awareness,and slightly more than peer awareness in weight.

Key words:Professional reputation;Structure of professional reputation;Engineering consulting firms

中图分类号:F272.3

文献标识码:A

作者简介:郑爱翔(1979-),男,江苏东台人,河海大学商学院博士研究生,无锡职业技术学院财经学院副教授;研究方向:企业战略管理、专业服务企业管理。

收稿时间:2015-08-11

基金项目:国家社会科学基金青年项目(12CGL010),教育部社科基金青年项目 (12YJC630273),江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(2013SJD630057)。