流行话语标记“你懂的”初探*

2016-03-24金梦柃上海师范大学语言研究所上海200234

金梦柃(上海师范大学语言研究所,上海200234)

流行话语标记“你懂的”初探*

金梦柃

(上海师范大学语言研究所,上海200234)

摘 要:流行语话语标记“你懂的”作为句子成分可出现于段首、段中和段末,具有触发共感与强制共识、表达无奈与批判讽刺、标记焦点与强调效果等表达效果。“你懂的”有一个先流行后标记的过程,其动因源于对语篇组织和人际交流的需要,而其标记化过程则可分为三个阶段。

关键词:话语标记;“你懂的”;标记化;构式

“你懂的”在会话和语篇中主要有三种分布形式,①“你懂的”主要有三种分布形式:作为主谓结构作定语修饰名词,在句中作主语、宾语。省略其后名词,作为具有指代性质的“的”字短语,在句中作主语、宾语。作为主谓结构与语气助词“的”构成的小句,与其他小句一起由逗号隔开使用,也可单独成句。在网络媒体中,往往会将“你懂的”和“你懂得”混淆,甚至认为“你懂的”是由“你懂得”误用而来的,在这里必须加以说明。“你懂得”实际相当于“你懂”,若要改写成与“你懂的”相同的语法格式,应为“你懂得的”。因此,“你懂得”和“你懂的”实际处于不同的语法层面,“你懂的”并非是对“你懂得”的误用。,具有较高的使用频率,本文只讨论其作为话语标记时的使用情况。“你懂的”作为网络语言于2010年初露头角,后因2014年3月政协委员回应某官员被调查传闻时使用了“你懂的”,使其再次受到热捧。从语言表达来看,发话人临时借助“你懂的”,表达某种独特的感情色彩或达成某种交际需要,使得“你懂的”在语言运用中呈现出带有话语标记性质的新特点。

本文从三个方面探析“你懂的”作为话语标记的用法,也探讨其语义和表达效果如何在内外部因素的双重影响下,逐渐具备流行的条件,又如何在此基础上推动标记化的发展,最终成为流行话语标记。文中语料主要来自人民网及其所转载的其他网络和报刊,已特别标明出处。文中语料除特别标明外,都来自CCL北京大学汉语语料库和BCC现代汉语语料库。

一、句法位置与特定用途

本节主要从分布情况及其特定用途的角度对“你懂的”进行考察、描写和分类。

(一)句法位置

由主谓结构和语气助词“的”构成的“你懂的”,在使用中有多种不同的表现,本文只讨论其作为话语标记时的分布情况。“你懂的”通常作为句子成分出现,当其作为话语标记时,通常分布于段首、段中和段末。

当“你懂的”在段首时,主要有引起关注、引出话题的语用功能。例如:

例1:“你懂的,给师傅一点辛苦费,哪还有什么发票?”工作人员称。(《“自考”驾照令黄牛闻风而动, 2000元提供一条龙服务》,2013-07-04,东方网)

“你懂的”还可以位于段首,在篇章中引领全段叙述。例如:

例2:你懂的_。每每垄断企业要开水价涨价听证会,他们叫得最响的理由,就是亏损、亏损严重,所以才不得不涨价,尽管这样,开听证会总还得成本核算听证什么的,总还得要晒晒自家的账本,程序总是要过的,走过场的形式总是要有的。(《每日电讯:有一种涨价叫“保底用水”》,2011-03-02,新华每日电讯,第3版)

当“你懂的”在段中,其后为逗号时,由表意不完整带来补充说明的作用。例如:

例3:我们村的房子都是依山而建泥土房,由于绿色植被的破坏,导致我们的房子都是危房,你懂的,还有就是人口膨胀,好多一家泥土房住着10人左右,每到一下雨我们就提心吊胆,怕房子倒了,这种事一下雨,其它村庄就有发生。(《武夷山村民反映10人住一间泥房留言盼建房获回复》,2012-09-28,人民网)

而当“你懂的”在段中,其后为句号时,则主要起到篇章中承前启后、停顿的语用功能。例如:

例4:照这个理,以后江湖上再传播某“央视过气的体育解说员”的绯闻,黄健翔也是不能找法院维权的。道理?你懂的。有些人在没有学会使用自由之前,已经学会滥用自由了。(《观点1+1:央视女记者“被宫外孕”传闻是偶然?》,2010-12-22,人民网)

“你懂的”出现在段末的频率最高,主要起提醒、强调、引发联想的作用。例如:

例5:今晚汽油涨价,你懂的。(2015-01-08,百度百科)

“你懂的”有时甚至作为整篇文章的煞尾。例如:

例6:40度高温下,隔了几夜的男篮“八·九惨败”已经是馊饭,“高层”还未呛声。你懂的。(《中国男篮为何讳疾忌医几乎是狼狈“逃离”赛场》,2013-08-13,钱江晚报)

由以上例句可知,“你懂的”在语篇中多起着话语链接和连贯的作用,省略时不影响命题的真值,句法位置较为灵活,句法分布上也具有独立性,在语流中“懂”要重读,十分容易识别。这些均符合Schiffrin对话语标记的定义[1](P31-32),因此我们认为上述用法中的“你懂的”应被看作话语标记。

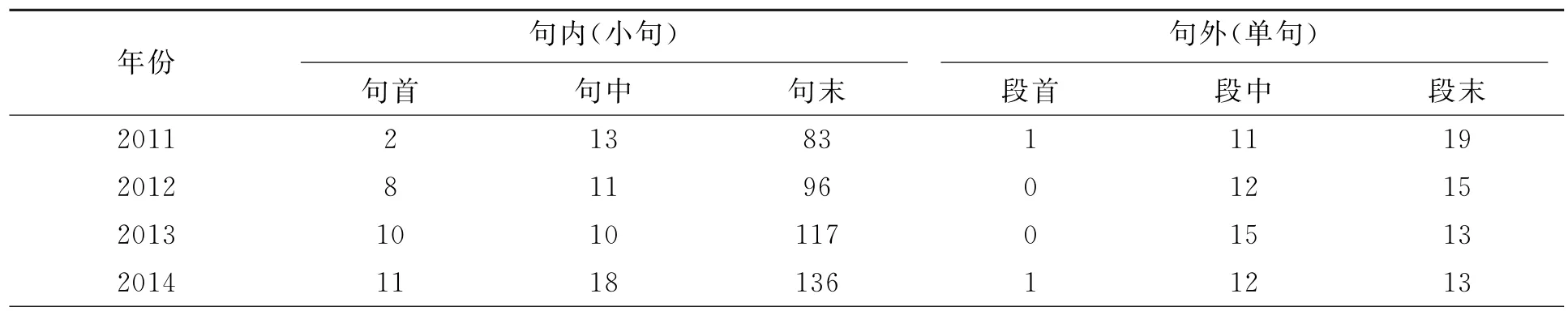

我们搜集了人民网2011-2014四年间含话语标记“你懂的”的有效语料,对其分布情况作了初步探索。为避免翻译作品对研究带来的影响,统计中排除了翻译作品中的语料(详见表1)。

表1 2011-2014年话语标记“你懂的”使用统计表

如表1所示,“你懂的”的使用频率总体上看为逐年递增,且有三点值得注意:第一,话语标记“你懂的”位于句内的频率高于82%,位于句外的频率低于18%。且句内使用频率年均增幅较大,而句外使用频率则较为平稳,甚至稍有回落,说明“你懂的”在句中的功能更强。第二,无论是句内还是句外,“你懂的”位于末尾的频率总是最高的。其中,位于句末的频率高于69%,最为强势。第三,“你懂的”作为单句出现在段首位置的情况只有两例,说明其作为话语标记,在开启话题的同时又要引出句群的用法较为勉强,尚未成熟。

(二)配合与连用

“你懂的”前可加称呼语,也可与“呵呵”以及自身连用。例如:

例7:GE,你懂的……外国的月亮比较圆,外国的MM比较养眼,这些和信了某哥就不挂科一样,是我们为了迎合自己品味而捏造出来的信念,仅此而已。(《2010年中国网游男人背后需要怎样女孩?》,2009 -12-11,搜狐男人社区)

例8:为何开车接送?呵呵,你懂的。(2014-04-17,海峡都市报)

例9:理由嘛,一是商业机密,灰色产业,你懂的……二是肥水不流外人田,闷声大发财,你懂的……(2011-05-25,东方早报)

“你懂的”可以与语气词配合使用,常出现在口语表达中。例如:

例10:快乐不假,你懂的呀! /你懂的哦,美林阁,就是“蛮灵咯”。

“你懂的”还可以与连词、篇章关联副词配合使用,常出现在篇章中。例如:

例11:医生从手术室走出来那一刻,拍肩,低头,然后你懂的,香港受西方文化影响有多深,看这句话就知道。

例12:道理不说了,其实你懂的。

二、语义演变与表达效果

本节以语法化理论为基础,考察流行话语标记“你懂的”的语义演变路径及其表达效果。

(一)语义演变

从语义情态出发,一般把情态意义分为动力情态(dynamic modality)、道义情态(deontic modality)和认知情态(epistemic modality)。“你懂的”的语义经历了一个由动力情态义演变为道义情态和认知情态的过程。

“你懂的”最初表达动力情态义,一般与发话人的主观态度无关。例如:

例13:黑星天似是吃了一惊,过了半晌,方自缓缓道:“大娘的话,小弟有些不懂”。盛大娘道:“你懂的,我早已瞧出,咱们剩下的这些人里,只有你是条敢作敢为的汉子,是以才拉你来说话。”(《大旗英雄传》,2005-08-01,古龙)

例13中的“你懂的”是指句子主语“你”所具备“懂”的内在条件,属于动力情态义,表示受话人的一种实际理解能力,即受话人本身是否具有对话题的理解力。动力情态义“你懂的”出现在因客观条件限制而带有发话人主观色彩的语境中时,也暗示一种发话人的主观态度——不宜说。发话人碍于身份、场合等客观因素,认为从情理上不适合说。“你懂的”由此具备了道义情态义,表现为发话人对话题的隐晦性省略。例如:

例14:丰田前倨后恭两张脸,个中原因,你懂的。(《中国再次不纳入召回范畴本田凭什么“两张脸”》, 2011-12-16,中华读书报)

例14中,发话人碍于缺乏确切证据,不方便对“个中原因”做具体交代,因此用“你懂的”表示此事不宜说。“你懂的”从动力情态演变出道义许可,表示发话人因客观条件限制而终止话题,受话人要“懂”,只能依赖于社会条件的具备,而与内在理解力无关。

当客观条件的限制不断增强时,“你懂的”的内涵义还会由“不宜说”发展为“不能说”。例如:

例15:发言人称:“我和你一样,在个别媒体上得到一些信息。无论什么人无论职位有多高,只要触犯党纪国法,就要严厉惩处。我只能回答成这样了,你懂的。”(《全国政协发言人回应周永康问题》,2014-03 -02,人民网)

动力情态义“你懂的”还能继续发展出认知类(epistemic)情态义,出现在因发话人自身原因回避对话的语境中,暗示发话人的一种主观态度——不便说。例如:

例16:正在风口浪尖上的文章,今天也意外缺席发布会,问到缺席原因,总制片人杨子含蓄地说:“因为众所周知的原因,你懂的。”(《文章疑因二胎缺席新片发布会杨子回应:你懂的》,2013-03-06,中国新闻网)

例16中,发话人用“你懂的”回避涉及他人隐私的话题。发话人出于主观考虑,认为说了可能会给自己带来不必要的麻烦,而拒绝话题的延续。当主观性不断增强时,“你懂的”的内涵义还会由“不便说”发展为“不想说”。例如:

例17:我问路边一个小车司机,是否知道腾格里沙漠的排污点,他说,这里人人都知道,但都不敢带你去,然后他苦笑了一下说,“这个,你懂的”。(《记者乔装牧民,调查腾格里沙漠污染》,2014-09-07,新京报)

在“你懂的”的语义演变过程中,推理机制起到了决定性的作用。“你懂的”由简说性省略发展为隐晦性省略,受话人依靠语境从发话人有限的话语中推导出其实际要表达的隐含义。

(二)表达效果

1.触发共感与强制共识

“你懂的”具有触发听说双方共感的表达效果,有时甚至有强制听者达成共识的意图。从触发共感到强制共识,体现为一个主观化程度加深的过程。例如:

例18:但是,但是,我是长子嘛……所以……还是……就是确认是儿子的那一刻,心里还是很开心的,你懂的,毕竟我是长子嘛……(《陈小春搞怪杂志大片畅谈准爸爸的幸福生活》,2013-04-10,新华网)

例18中,言者是在为自己重男轻女找托词,“你懂的”作为一种话语策略,用于激发和增强听者的认同感。发话人更希望中立甚至对立的听话人加入自己的阵营。

我们认为“你懂的”的这种表达效果来源于完整小句“你懂我的意思的”。例如:

例19:你懂我的意思的,你懂的啊。(2010-09-16,新浪博客)

例20:你懂我的意思吗?你懂的……(2011-07-22,天涯论坛)

在北大语料库中,“你懂我的意思”共出现42例。从基本语义判断,“你懂我的意思的”表达的是取得对方认同、激活双方共有经验领域的效果。在长期高频的语言使用过程中,“我的意思”是上文语境或潜在语境中已经陈述过或无需陈述的,因此在下文中反而成了冗余信息,这样“你懂我的意思的”所表达的语义慢慢被“你懂的”吸收,以至于“我的意思”省略后,“你懂的”仍然保留了原句所具有的取得共识、激发共感的表达功能。

2.凸显焦点与强调效果

“你懂的”能够在凸显焦点的基础上,起提示和强调的效果。例如:

例21:5月28日起,每晚19:30,关注东方卫视为您三集连播的《断奶》!好剧,你懂的! (《雷佳音新剧原地满血复活<断奶>再彪精湛演技》,2013-05-26,新华网)

例21中,“你懂的”在提示焦点的同时,更多地表现为对焦点的强调,后加感叹号,更具号召力和感染力,满足了发话人的表达需要。

我们认为“你懂的”这一突出强调的表达效果,来源于受事话题化。例如:

例22:你懂英语的。(2012-04-29,百度贴吧)

例23:英语,你懂的。

将例22的受事“英语”话题化,可改写为例23,此时“懂”的对象“英语”被提到句首作为话题,起强调作用。当这一用法逐渐泛化,“懂”的对象也由词发展为短语、句子甚至句群时,很难再回归原位。由此,“你懂的”逐渐固定了下来,并且吸收了受事话题化所带来的表达强调的语用效果。

3.表达无奈与隐晦否定

“你懂的”还可以表达无耐,或是隐晦地否定。例如:

例24:地铁则未必,1号线,你懂的,虽说不堵车,但拥挤程度从来没好转过。(《很多人弃车改挤地铁》,2011-04-22,人民网)

例25:贫困县供电局,哪来的钱建豪华别墅专供领导?你懂的。(2015-01-08,百度百科)

例24中,地铁拥挤是为大多数人所知的常识,言者用“你懂的”表达一种无耐。例25则直接用“你懂的”作为隐晦回答,用于追问事件背后玄机,更多地体现为一种隐晦否定的心理。

实际上,我们认为“你懂的”的表达效果是相通的,可以互相诱发、相互作用。比如,触发共感是强制共识的初级阶段,而达到这类表达效果的前提是能够足够地凸显焦点、实现强调的效果。同样的,只有凸显了焦点、有了强调效果,才能够表达无奈、批判讽刺。

三、流行动因与标记化过程

本节主要从语法化角度探讨流行话语标记“你懂的”的演化路径、生成机制和发展动因。

(一)构式来源

在已有研究成果中,对于“你懂的”来源的普遍观点认为其源自对英文“you know”的中文翻译。本文承认“you know”对“你懂的”表达方式形成的影响,但并不认为“你懂的”就是外来语。

主谓短语和语气词组成的短语是汉语中固有的,早在民国时期就已出现。例如:

例26:抱犊崮就是我们总柜所在的地方,你懂了吗? (民国《民国演义》第144回,蔡东藩、许廑父著)

例27:你懂的,对吧?你接受吗? (《亚森·罗平的巨大财富》,北京:群众出版社,1998年)

例26中,“了吗”属于B、C类句末语气词的连用,①张斌对语气词的连用做了分类定义。详见张斌.现代汉语描写语法[M].北京:商务印书馆,2010.53.与“你懂的”同属于“你懂+语气词”结构,只是“了吗”更强调疑问语气。而翻译作品中真正出现“你懂的”已是20世纪末。因此,本文认为“你懂的”来源于汉语中本就存在的“主谓结构+语气词”结构,而“you know”只是促使其形成的一个动因,绝非本源。

(二)流行动因

“你懂的”成为当今网络流行用语,主要有其内部动因和外部动因。内部动因主要指构式①Goldberg将构式定义为:C是一个构式,当且仅当C作为一个形式和意义的匹配体

1.内部动因

话语标记“你懂的”流行的内部动因在于其中心动词“懂”在知道类心理活动动词中的特殊性。首先,就同为“知道”类心理活动动词的“懂得”而言,两者的适用语体不同[2]。其次,单一个“懂”字,就可以负载相同甚至更大的信息量,这比“懂得”“知道”“了解”等“知道”类动词在语言的使用上更符合语言的经济性原则。最后,就语言的节奏单元来看,在“你V的”结构中,“你”为单音节自成音步[3](P79),“V的”为另一个音步。此时,“懂的”作为一个双音音步,在韵律上实现了饱和,而“懂得的”“知道的”等三音节音步,则显得羡余。由此看来,“你懂的”更符合说话习惯,更具备口口相传的条件。

此外,董秀芳[4]、曹秀玲[5]认为,动宾构式语法化的可能性比一般构式的可能性高。“你懂的”本就属于主谓短语,并且承担话题的焦点,后焦点发生转移,“你懂的”“降级”为话语标记成分。“你懂的”遵循了从短语到话语标记的语法化规律,具有普遍性质。

2.外部动因

隐晦作用。“你懂的”具有隐晦作用。当涉及隐晦性话题时,受语境的限制,需要回避,成为“不便说”的内容。比如,涉及到两性话题时用“你懂的”,依靠听说双方共有的经验领域,既能让言者达意,又能让听者意会,产生心照不宣的表达效果。

归属心理。“你懂的”满足听话人的归属心理。“你懂的”牵连出的内容可勾起人们的共感,因此可作为集体思考的代名词,让听话人找到心理上的归属。比如,“80后,你懂的”这样的表述,是建立在“80后”人共同经历的基础上,更加注重双方在情感上的默契。让听话人觉得自己并不孤单的同时,寻找到归属感。

认同心理。“你懂的”满足发话人想要取得听话人认同的心理。“你懂的”可以作为一种话语策略,能够激发和增加听话人的认同感。当发话人意识自己处于情理的弱势方时,会感到不自信,希望通过“你懂的”取得听话人的理解和认同。

联想机制。由推理而引发的联想也是构式“你懂的”形成的基本机制之一。张谊生认为,推理(inference)就是在一定的语境中,通过类推或推导,使得一些词语的隐含义逐渐明确化,伴随义逐渐独立化、固定化。语境的制约中,有些话不能细说、有些话不必细说,使得“你懂的”的推理作用日益明显,并引发相关联想。

社会环境。“你懂的”有社会文化的因素是很明显的。如前所述,“你懂的”用“不必细说”的留白感动网民的同时,有些“不能细说”的“你懂的”,却也正在用无声形成一种网络舆论。听说双方认知心理的差异也使“你懂的”更具流行性。

隐晦作用和联想机制是相通的,归属心理和认同心理是相通的,而社会环境更是渗透到了言语交际的每一个环节中。因此,在具体分析中,我们不能把这五种流行动因截然分开。

(三)标记化过程

1.标记化的三个阶段

“你懂的”的这些流行机制归根结底是由“你懂的”本身所具有的表达效果带来的,两者有交叉重叠、相互触发的部分,以此为“你懂的”成为话语标记提供了条件。当“你懂的”存在于特殊的语境中时,可以在语用原因的驱动下被临时作为话语标记。因此,“你懂的”在标记化过程中,有一个先流行后标记的过程,流行性是其成为话语标记的前提,为其标记化创造了条件。

“你懂的”的标记化过程分为三个阶段,其标记化特点体现在三个方面,分别为发话人焦点的转移所导致的“你”的虚化、“懂”的虚化、“你懂的”所包含的辖域的扩大。

第一阶段:发话人的焦点在于“听话人是否懂”,此时“你”指具体的某个人,“懂”体现为听话人的懂或不懂。例如:

例28:她才试着说明,马上被冷漠严厉地打断了。“你懂的,你懂我在说什么,你只是不肯承认。”他瞅着她。(陈美琳《爱人追缉令》,1996)

例28中,发话人的焦点在于“听话人是否懂”,但会话双方均未遵循合作原则[7](P153),且在背景信息的共有和情感的交互上也未达成统一。

第二阶段:发话人的话题焦点并不全在于“听话人是否懂”。在此阶段的会话中,“你”仍然指具体的某个人,但在语篇中,“你”已经开始从特指走向类指;而“懂”即使是在会话中,也已经开始虚化,在语篇中虚化程度更高。如:

例29:他低头看了她一眼,“你懂的。”并深深吸取她发问的香气,“彩衣落水的那天,我就是去为她买糖葫芦。”(楼采凝《多情侠客痴情种》,1997)

例29中,“你懂的”在顺承上文的同时引出下文的会话焦点。至此,“懂”所承载的信息焦点发生了部分转移,即发话人的焦点开始转移到需要听话人“懂”的信息上,开始不关心听话人是否真的懂。此时的“懂”已经开始虚化,但“你”仍然指具体的某个人。同时,受中心谓语“懂”虚化的影响,“你懂的”开始具备承前启后的话题衔接功能,具有了话语标记的某些特征。

例30:我想你懂的,一定懂的,我的目光,会向你诉说一切! (《强国论坛,陪我一同走过的日子》,2007 -04-18,人民网)

例31:跟着歌声一起泪流满面,80后,你懂的! (2010-11-07,咖啡沙龙)

例30中的“你”是对某网络论坛的拟称,具有了虚化的特征,但仍是主谓短语作宾语成分。而例31中的“你”已经能够类指一个群体,且不再与其他成分构成句法单位。此时,“你懂的”已经熟语化,应看作一个独立的构式[8](P4),其辖域为整个句子。

第三阶段:发话人的话题焦点完成转移,“你懂的”成为话语标记。在此阶段中,“你”和“懂”完成了虚化。

例32:而公共使用的空调,一般对质量要求很高,学生的使用频率和开机次数,你懂的,不皮实的产品根本就不敢进高校,和不是好车不敢做出租车用车一个道理。(2013-11-01,荆楚网,湖北日报)

例33:近30万字,三联书店惯有的排版风格,你懂的,用小5号字排列,密密麻麻地印在341个页码上。(2014-09-12,人民网)

例32中,听话人可由前文信息推理出下文信息,“懂”处于虚化的中间状态。而例33中“你懂的”已经完全虚化,其后信息对听话人来说是全新的,只起到承前启后的提示作用。此时,“你”的外延义已经扩大至看到或听到话语的所有人,即从第二阶段中的类指虚化到了泛指,甚至可以理解为概念上的无指。至此,“你懂的”完成了标记化过程,成为一个在语篇中起话题衔接和连贯作用的话语标记。

在整个标记化的过程中,“你懂的”从短语变为话语标记还包含了一个辖域扩大的过程,即从辖域在命题内变到辖域涵盖句子并进一步变到辖域涵盖话语。例如:

例34:你懂我的意思的,你懂的……(2010-10-22,天涯论坛)

例35:这个原因,你懂的。(《<让子弹飞>PK<非诚勿扰2>主演豪宅逐个看》,2010-12-30,新华网)

例36:你懂的。每每垄断企业要开水价涨价听证会,他们叫得最响的理由,就是亏损、亏损严重,所以才不得不涨价,尽管这样,开听证会总还得成本核算听证什么的,总还得要晒晒自家的账本,程序总是要过的,走过场的形式总是要有的。……(《有一种涨价叫“保底用水”》,2011-03-02,新华每日电讯)

“你懂的”在例34中的辖域仍然为句内成分,而例35、36中的“你懂的”则可以引进小句甚至句群,起衔接、提醒作用,话语焦点在“你懂的”所控制的整个辖域。作为话语标记的“你懂的”整体的词汇意义已经虚化,只是表达发话人的主观情感,即使去掉也不影响命题的真值。由于表达认识情态,“你懂的”的语义至此实现了主观化,开始具有了主观性。

2.标记化动因

“你懂的”标记化的动因主要是为了满足语篇组织、停顿填充和人际交流三大需要。

语篇组织的需要。“你懂的”使发话人在有限的时间内将前后话语整理成一个有序连贯的整体以利于有效表达,也让受话人更轻松地获得一个连贯的话语内容。其作为话语标记,起到了组织话语、构建交际语境、使话语意义连贯的作用[9]。

停顿填充的需要。发话人在表达观点时,思考酝酿的时间少,因而需要通过“你懂的”来争取短暂的停顿时间,以理清思路、填补思维上的空白,从而维持正在进行的会话。

人际交流的需要。话语标记“你懂的”以较为含蓄的方式维持了话语交际的有效进行,同时满足了发话人在没有十足把握时模糊处理情感态度的需要,以保全发话人面子。

这三大需要作为“你懂的”标记化的动力,使其最终实现了标记化,成为话语标记。

参考文献:

[1]SCHIFFRIN D.Discourse Markers[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[2]展飞.基于偏误分析的对外汉语“知道”类动词研究[D].济南:山东大学,2013.

[3]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,2010.

[4]曹秀玲.从主谓结构到话语标记[J].汉语学习,2010(5).

[5]董秀芳.词汇化与话语标记的形成[J].世界汉语教学,2007(1).

[6]张谊生.语法化现象在不同层面中的句法表现[J].语文研究,2010(4).

[7]何兆熊.新编语用学概要[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[8]GOLDBERG A E.构式:论元结构的构式语法研究[M].吴海波,译.北京:北京大学出版社,2007.

[9]王长武.从小句到话语标记——试析“是这样的”[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2014(6).

[责任编辑 铁晓娜]

A Choice of Tokenization:the Function and the Course of the Catchword“Ni Dongde”

JIN Meng-ling

(Institute of Linguistics,Shanghai Normal University,Shanghai 200234,China)

Abstract:As a sentence constituent,the popular discourse marker“Ni Dongde”usually appears at the beginning,in the middle or at the end of a paragraph.It can arouse the listener’s empathy,compel them to reach agreement,express the disappointments,work as the strong criticism or satire,mark the focus and emphasize the effect.Its tokenization goes through 3 stages,and it becomes popular before being tokenizd.The causes of this tokenization are the need of discourse organization and communication.

Key words:discourse marker;“Ni Dongde”;tokenization;structure

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1009-1734(2016)01-0085-07

作者简介:金梦柃,研究生在读,从事汉语言文字学研究。

*收稿日期:2015-09-15