基于城市形态地域特征的总体城市设计实践探索*——以泸州市合江县江北新城为例

2016-03-24OverallUrbanDesignPracticeBasedonUrbanFormRegionalCharacteristicsCaseStudyofJiangbeiNewDistrictHejiangCountyLuzhou

Overall Urban Design Practice Based on Urban Form Regional Characteristics —A Case Study of Jiangbei New District, Hejiang County, Luzhou

李 旭 臧福洋 曾寒梅

LI Xu, ZANG Fuyang, ZENG Hanmei

基于城市形态地域特征的总体城市设计实践探索*——以泸州市合江县江北新城为例

Overall Urban Design Practice Based on Urban Form Regional Characteristics —A Case Study of Jiangbei New District, Hejiang County, Luzhou

李 旭 臧福洋 曾寒梅

LI Xu, ZANG Fuyang, ZENG Hanmei

摘 要全球化与工业化背景下城市的无序建设、盲目效仿反映出城市特色的衰微,塑造适应地域自然环境、满足城市功能、传承历史文脉的城市形态地域特征具有重要意义。本文概括了城市形态的概念及构成要素,以阆中、乐山、宜宾、都江堰等城市为例,探讨对城市形态地域特征的感知,构建基于城市形态地域特征的总体城市设计框架。以泸州市合江县江北新城为例,挖掘城市自然地域特征,宏观上对空间结构、山水格局,中观上对道路交通、景观体系、开敞空间、城市立面轮廓等要素进行设计控制,塑造山水田林城共生、可持续发展的城市形态,以期为同类型的新城总体城市设计提供一定的帮助。

关键词城市形态;地域特征;总体城市设计;合江县江北新城

李旭, 臧福洋, 曾寒梅. 基于城市形态地域特征的总体城市设计实践探索——以泸州市合江县江北新城为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(01): 81-87.

* 国家自然科学基金资助项目(51208530);中央高校基金资助项目(106112013CDJZR 190001)联合资助

Abstract:Under the background of globalization and industrialization, the disordered city construction and aimless copying reflect the decline of city features. Constructions which adapt to the local natural environment and urban functions, and inherit the historical context of urban form regional characteristics are of great significance. This paper summarizes the concept of urban form regional characteristics elements, with the examples of Langzhong, Leshan, Yibin and Dujiangyan to explore the perception of urban form regional characteristic and build the content framework of the overall urban design based on the urban form regional characteristics. With Hejiang’s new district in Luzhou as an example, the paper excavates the urban natural geographical features, controls regional characteristics of design from the macro level to micro level, and provides certain help for the shape of the sustainable development of urban form and for the same type of overall urban design.

Keywords:Urban Form; Regional Characteristic; Overall Urban Design; Hejiang New District

0 引 言

城市的地域特色源于发展过程与地域条件的差异,体现在自然山水、街道、街区、建筑群体等诸多方面。在工业化与全球化的影响下,现代城市的空间结构、形态与面貌日益趋同,特色危机已然成为城市规划与设计关注的主要问题之一。

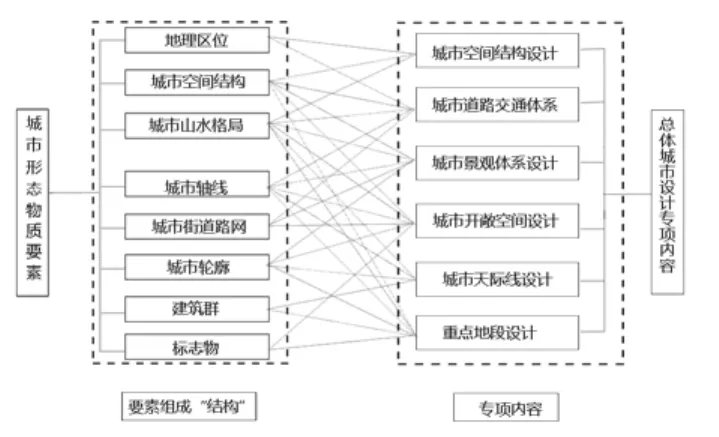

总体城市设计的基本目标是对城市的物质环境、空间形态进行规划安排,通过充分利用城市的自然资源优势和人文历史内涵,合理组织城市空间,突出地域特色,创造具有吸引力和风格独特的城市空间形象;目前主要有独立编制和作为城市总体规划的专项内容两种类型,内容涵盖城市空间结构、自然环境、街道、建筑、景观等方面(表1)。可见,总体城市设计与城市形态在目标价值、结构要素上具有紧密关联。本文将在探讨城市形态的要素与构成的基础上,构建相应的总体城市设计框架,并以合江县江北新城总体城市设计为例,探讨对城市形态地域特征的设计引导与控制。

1 城市形态的要素与构成

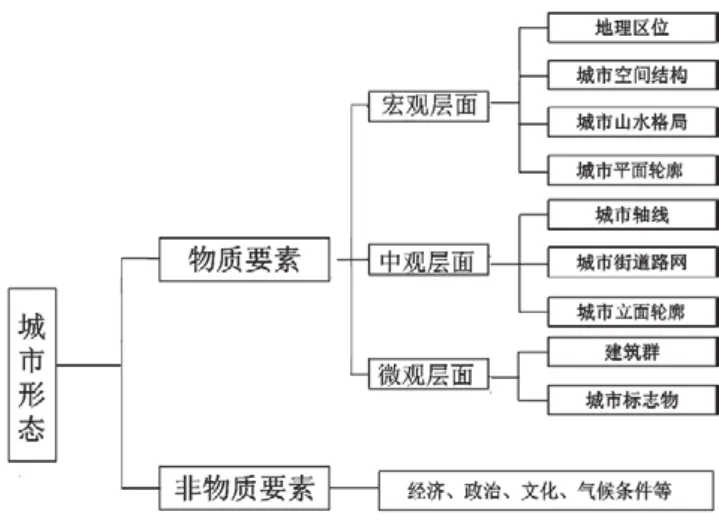

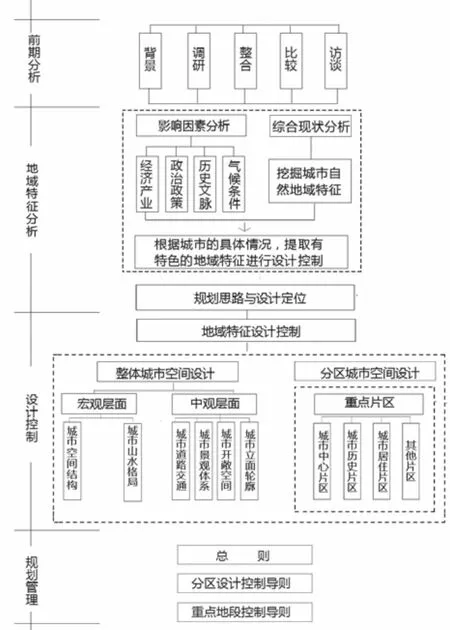

城市形态地域特征是某地域城市形态要素及结构的特征。城市形态由物质要素和非物质要素构成①,其中物质要素的层次结构形成城市空间形态,非物质要素则是形态背后的影响因素(图1)。

图1 城市形态的构成要素Fig.1 components of urban morphology

1.1 物质要素构成

城市形态是要素组成的结构,决定城市形态特色的是所有要素的整体关系,而不是单个要素。

本文将城市形态的物质要素分为宏观、中观和微观三个层次。宏观上,地理区位反映了城市与周边区域的关系;空间结构指城市功能布局及用地的关系;山水格局反映了城市用地与周边及内部自然山水之间的关系;城市平面轮廓则是结构的外显表达。城市发展的不同阶段形成了不同的形态,反映了宏观的城市形态特征。中观上,城市轴线组织与控制着城市的整体空间形态;街道路网往往依据轴线定位,构成城市的骨架,路网格局、形态及街区尺度等反映了城市的形态特征;城市立面轮廓反映了城市形态的密度、高度、层次等特征。微观上,建筑群体的组织及其限定的空间构成了城市形态的基底,标志物突显其中。这些要素及其层次组合共同形成了城市的空间形态。

1.2 非物质要素构成

城市形态的非物质要素包括经济产业、政策发展、历史文脉、气候条件等。总体上看,经济产业是人口增长、城市发展的直接动因;政策发展影响着城市的发展定位、机遇以及经济发展模式;历史文脉则是特色表象下的文脉与底蕴,它们共同决定了对城市形态的功能要求;气候条件对城市形态的形成也有着一定的决定作用。城市通过竞争协同,自组织地适应某一地域的功能要求与环境条件,历经延续与积淀,形成综合、复杂的城市形态特征。这些非物质要素就是形态特征背后深层次的影响因素。

2 城市形态的地域特征

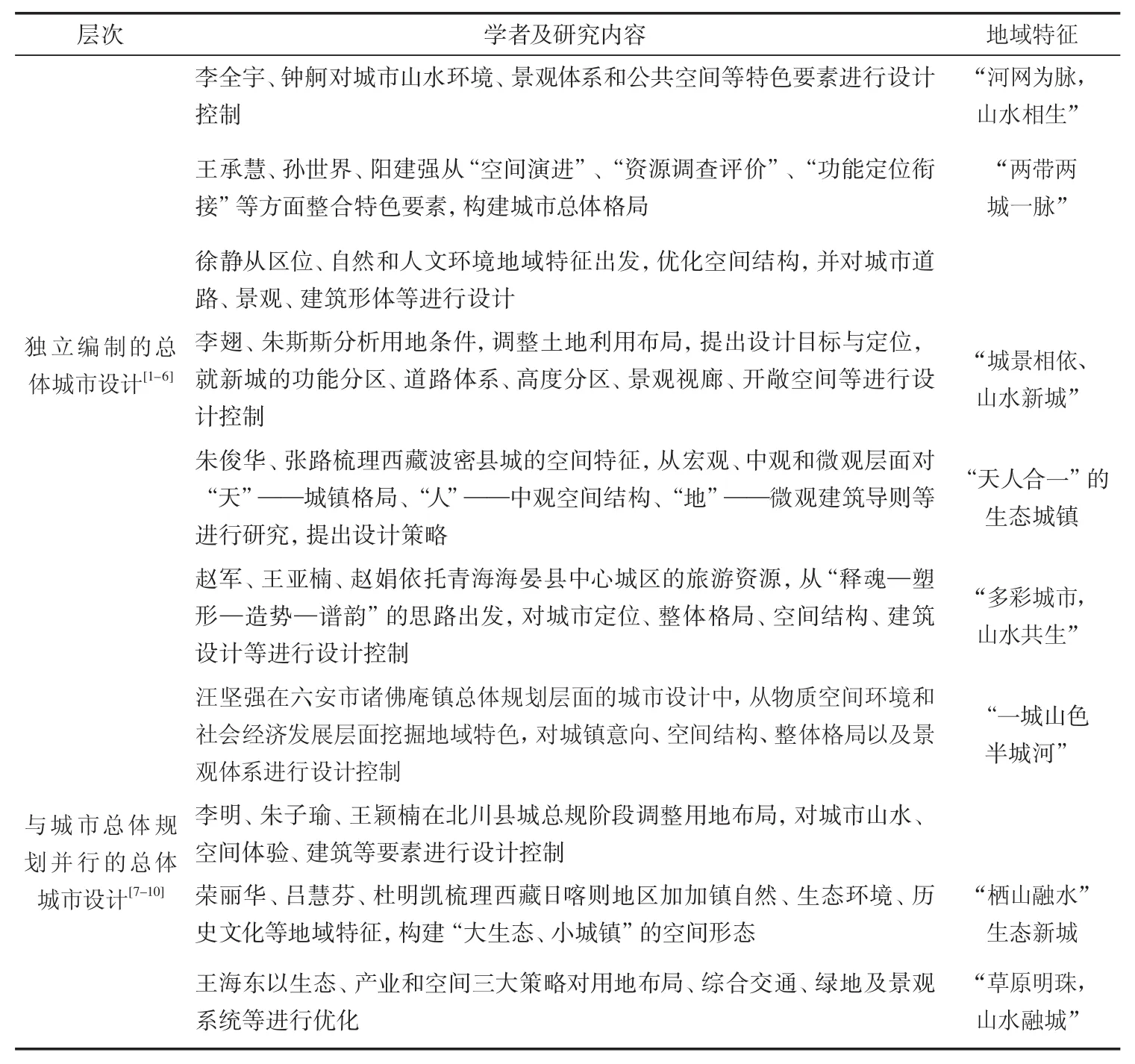

“整体”是城市形态重要的属性,决定城市形态的是所有要素的整体关系,具有一定的结构层次[11]。笔者通过对阆中、乐山、宜宾、都江堰等地城市形态的空间解析与实地调查,从城市空间结构、山水格局、街道路网、立面轮廓、标志物等物质要素出发,研究人们对城市形态地域特征的感知(图2),有以下发现。

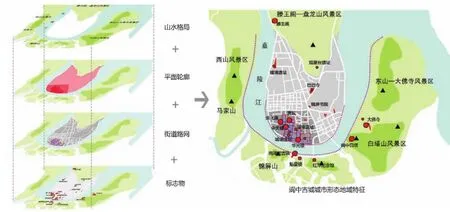

表1 总体城市设计中关于地域特征塑造的研究综述Tab.1 research overview on the building of regional characteristics in the general urban design

(1)城市山水格局是最具可识别性与稳定性的宏观地域特征,是人们对城市整体印象的主要来源。古人在选址之初就注重利用山形水势,满足不同历史时期人们的生产、生活要求。对于不够理想的自然环境,人类还通过能动的改造加以完善。山脉、河流、地形变化等自然地理特征丰富了城市的立面轮廓线,塑造了层次丰富的城市形态。城市平面轮廓则是结构的外显表达,与发展模式紧密相关,常处于动态变化中。

(2)街道路网顺应地形、依山就势,依托城市的自然基底,形成自身特色。例如阆中街道为“天心十道”的格局,以白塔山、锦屏山、盘龙山、马家山等为参照,以中天楼为核心,东西南北四条大街为主要干道,其他街道向四周棋盘式展开,并与远山相对,依其所向取名,形成“处处轩窗对锦屏”的胜景。此外,建筑院落的轴线与街巷垂直,展开多进庭院,实现了院落、街道、城市与自然环境的巧妙融合。

(3)建筑群体是在街道骨架限制下的组合。在古代,建筑在街道划分的街区内沿街毗邻分布,内部有小巷联系,院落是基本的建筑单元,更新与重建多不改变原建筑基址,因此具有较好的延续性。现代以来,旧城的功能几经更替,建筑形式、尺度较古代有了很大变化,传统的肌理发生了剧变。标志物则多突出于自然山水、建筑群体之中,在城市中占据一定的位置。

(4)这些要素叠加形成的城市形态结构各有特色,从表2中可以看出,阆中古城在空间结构、山水格局、街道路网、标志物等方面具有较强的识别性;乐山的地域特征突出体现在“绿心环状组团”的空间结构、山水格局和“城市看台山是戏”的立面轮廓上;宜宾“江山城田、三带四楔”、都江堰“满城水色半城山”的山水格局也是其各自城市地域特征的体现。各地不同的区位条件、自然环境、社会文化以及历史过程中形成的独特的地域特征传承了城市的记忆,是当代城市形态的重要组成。

图2 阆中古城地域特征的叠加分析Fig.2 overlay analysis of the regional characteristics of Langzhong Ancient Town

表2 阆中、乐山、宜宾、都江堰的城市形态地域特征Tab.2 urban morphology regional characteristic of Langzhong, Leshan, Yibin and Dujiangyan

3 基于城市形态地域特征的总体城市设计框架

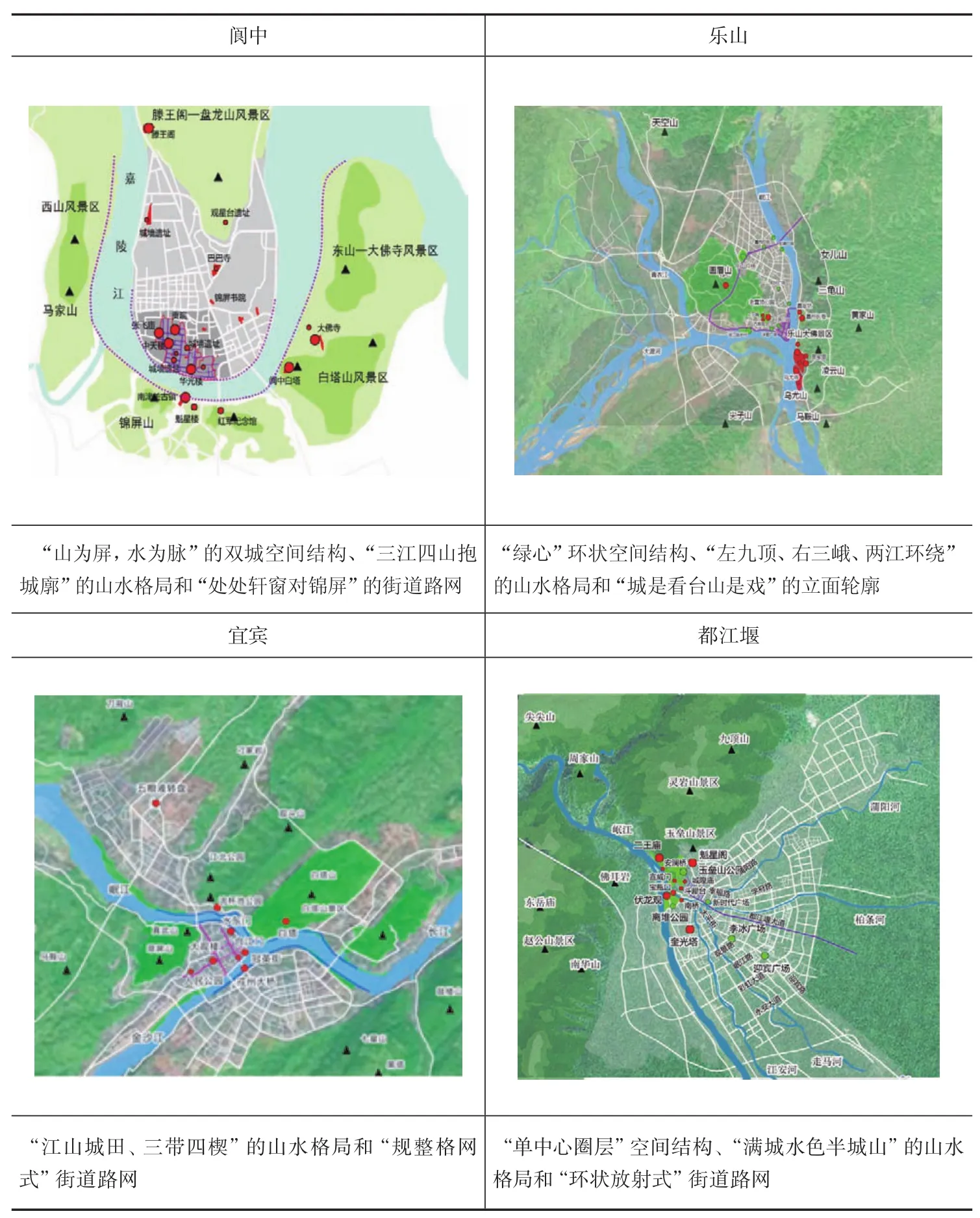

总体城市设计需要充分考虑政治、经济、文化等条件,结合总体规划,构建城市空间的发展框架,并对空间结构、道路交通、景观体系、开敞空间、立面轮廓等进行设计。分析并结合相关设计要素进行控制有助于突出城市形态的地域特征。

3.1 地域特征的挖掘与分析

在总体城市设计的前期分析阶段,也即进行现场调研、资料收集等工作时,应结合现状,分析经济产业、政策发展、历史文脉、气候条件等城市形态非物质要素,挖掘空间结构、山水格局等城市形态物质要素。虽然全球化使得当代城市的功能组织和材料技术手段等趋于相同,但不同地域城市的经济产业、政策发展、历史文脉、气候条件不同,应当探索适应地域环境的特征,在新城规划中体现城市的个性,为下一步地域特征的塑造提供依据(图3)。

图3 基于城市形态地域特征的内容框架Fig.3 content framework based on the urban morphology regional characteristics

3.2 地域特征设计控制

整合总体城市设计的专项内容和城市形态物质要素,宏观上对城市空间结构、山水格局进行设计控制,中观上对道路交通、景观体系、开敞空间、立面轮廓等进行设计控制(图4)。需要指出的是,景观体系、开敞空间是城市设计的相关内容,实质上与城市形态物质要素有所交融。景观体系是除了大环境的山水格局外,城市内部层面的景观系统;开敞空间由公园、广场等区域和节点组成,这些都能够体现城市的地域特征。

总体城市设计需要把握城市空间发展的时序,处理好城市近期与远期发展的关系,较分区设计更具普遍性。由于其规划尺度较大,内容较多,对城市形态地域特征的塑造无法深入铺开,易导致地域特征的趋同,因此划定如城市中心区、居住片区、历史地段等城市重点地段,进一步对空间结构、山水格局等进行设计,从而形成整体统一协调、局部特色鲜明的地域特征。

图4 两种要素内容之间的关系Fig.4 relations between two elements

4 泸州市合江县江北新城总体城市设计实践

以上在对阆中、宜宾、乐山、都江堰等沿江城市的地域特征进行研究的基础上,提出基于城市形态地域特征的总体城市设计框架。下文将以笔者参加的工程实践——泸州市合江县江北新城总体城市设计为例,探索在新城规划中如何突出城市形态的地域特征。

4.1 项目背景

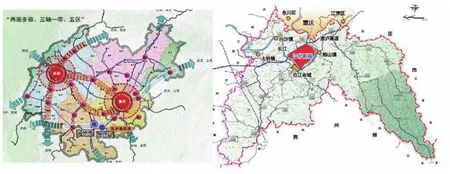

合江县是四川省“一极一轴一区块”发展战略中成渝经济区共建的先导和桥头堡,战略发展提出建设田园城市。本次规划范围位于合江县长江北岸、泸渝高速以南的半岛区域,面积53km2(图5)。合江县江北新城总体城市设计与总体规划共同推进,在遵从总规对新城的定位和发展目标的同时,希望对城市空间形态、环境设计有所增益。

图5 区位分析Fig.5 location analysis

图6 合江老城区现状建筑肌理与街道路网Fig.6 present situation of building texture and road map in Hejiang old town

4.2 地域特征分析

4.2.1 非物质要素(影响因素)

(1)经济产业

城市产业发展与分工对未来产业空间规划起着重要的作用。合江县老城区以行政、居住为主,无较大产业;江北新城目前有传统农林、养殖、水果等产业。新城东南侧的临港工业园区以化工产业、机器零部件加工产业等为主。

(2)政策发展

合江县总体规划提出“东连、西扩、北进”的城市发展战略,江北新城是未来城市“北进”的重要载体,是未来城市发展的核心。

(3)历史文脉

合江的历史悠久、文脉深远,有寺庙塔楼、碑刻崖刻、古民居等人文资源。老城区现存一定规模的民居,现状建筑主要以行列式、院落式和自由式布置(图6)。其中大部分建筑采用行列式布置,视线开敞,采光良好;部分建筑为院落式住宅,围合感强,但视线较封闭;位于山脚的建筑结合地形,采用自由式布置。江北新城范围内主要有白塔、老虎山庄园等特色景点。

(4)气候

合江县属亚热带气候环境,热量丰富,雨量充沛,光照充足,光、热、水同季,气候优势显著。年均气温18.2℃,相对湿度82%,全年日照总时数约1348.9h。合江的灾害气候主要有低温多雨、干旱、冰雹、洪涝和寒潮等。

4.2.2 物质要素(自然地域特征)

(1)现状建设用地

江北新城范围内主要为白米乡行政辖区,北部合江至万定县道附近有较为集中的村镇居住用地,其余多为散布的农房。村镇多为自发式发展,尚未形成特色的空间格局。

(2)山水格局

江北新城用地较平整,地形高差不大,最高点位于规划区中心位置,相对高差约170m,山势沿江岸至内陆逐渐升高。新城错如棋盘的川西林盘肌理景观独特,周边生态基地形成天然边界,自然景观条件优异。基地中央的老虎山为城市制高点,长江东、南、西三面绕城,形成长达19km的项链状滨江岸线,并在城市内部形成多条水脉,包括水库、冲沟、水塘等。长江环绕、水系阡陌交错、池塘星罗密布,形成了新城独特的水网格局。

(3)现状道路

新城北部有泸渝高速公路通过,合万县道纵贯南北,还有数条乡道以白米乡为中心向周边发散。除泸渝高速和万定县道的道路等级较高外,其余多为土路。

通过分析可知,江北新城的自然山水条件优异,可作为城市发展的特色名片。设计中应充分考虑对自然资源的利用和改造,此外在空间格局、道路交通、景观体系、建筑肌理等方面也需要考虑与城市自然环境、历史文脉的相互协调。

4.3 地域特征的设计控制

4.3.1 “绿心”、“新城”双核空间结构

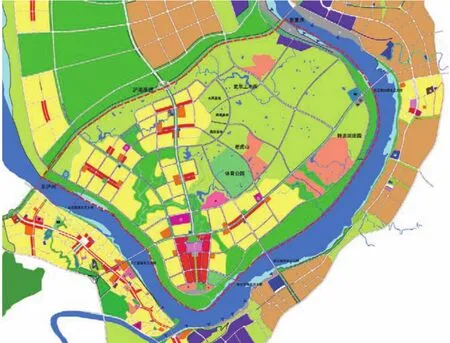

(1)用地布局调整

城市总体规划对城市总体用地布局的考虑不够细致,片区联系过于松散,空间结构、路网布局与自然条件不协调(图7)。设计中调整原有用地布局,将城市中部山体预留为城市绿心;优化水系走向,保护生态敏感地段,串联形成有机联系的景观廊道;调整道路体系使之顺应地形,强化与老城区的联系;充分考虑用地之间的功能、交通、景观等因素,形成紧密高效、特色鲜明的整体布局(图8)。

图7 合江县江北新城总规土地利用规划图Fig.7 land use of Hejiang New District

图8 调整后的土地利用规划图Fig.8 adjusted land use planning map

(2)城市空间结构

在用地布局的基础上形成“双核、三轴、六片区”的空间结构。双核为新城中心与绿心核,其中新城中心核是城市中心;“绿心核”为基地内大面积的生态林地,包括自然风貌、农业用地、公园绿化、旅游景点等。“三轴”为西岸发展轴、中部发展轴以及东岸发展轴。顺应地形,预留大型冲沟、池沼水系集中区域为公共绿地,选择适宜地段规划生态、居住、新城等六大片区(图9)。

4.3.2 “山水田林城“共生的山水格局

保留基地内冲沟、林盘和生态绿地等敏感度较高的地段,优化水系走向,引水环抱新城;规划转龙坝庄园、白塔、码头等人文景观及史坝上水库、水果基地等自然景观,形成连续的“水”、“绿”山水廊道;基地中央的老虎山作为城市绿心核,打造有良好生态效益的开敞景观;现有城市山水、田园、林地相依,城市片区集中紧凑、有机松散,形成“山水田林城”和谐共生的特色格局(图10)。

4.3.3 “顺应自然,主次支慢行道一体”的道路交通体系

根据基地沿河台阶和低中丘宽谷的地貌特点,整体路网格局顺应地形,构建主、次、支、滨江及城市绿道慢行系统的综合交通网络体系,主干道强化与老城之间的交通联系,次干道和支路结合地形,顺应山水关系;滨江地段以滨江路和慢行步道为主,强调休闲性;各片区以自然人文景观和休闲设施为串联节点,形成慢行绿道系统。“顺应自然、主次支慢行道一体”的交通体系体现了与城市自然、历史文脉相和谐的新城特色。

图9 合江县江北新城功能结构图Fig.9 urban function structure of Jiangbei New District in Hejiang

图10 合江县江北新城平面意向Fig.10 plane figure of Jiangbei New District in Hejiang

4.3.4 “山水相连”的城市景观体系

依托于城市山水格局,打造“一心两轴三环”的生态景观体系。“一心”为“绿心”,是城市特有的生态基底;“两环”为沿江生态公园及内部的田园生态绿地形成的环形生态屏障;“三轴”为沿三条主干道形成的道路两侧绿化轴。各片区被外部绿地环抱,片区内部形成块状中心绿地,由绿带相互串联,景观兼具整体性与连续性,形成独具特色的“田园城市”景观体系。

4.3.5 “巧为因借”的城市开敞空间

规划绿心为城市级生态公园、旅游景点等,起到美化环境、塑造良好生态的作用,作为城市制高点,可供市民、游客在休闲娱乐之际一览新城风貌;围绕生态景观体系,打造转龙坝庄园、生态体育公园、水果基地、东西区湿地公园、城市广场等城市级开敞节点;利用各城市片区内部绿地、公园等作为区级开敞节点,形成纵横连贯的开敞空间体系(图11)。

图11 合江县江北新城景观体系规划图Fig.11 landscape system planning map of Jiangbei New District in Hejiang

4.3.6 城市立面轮廓

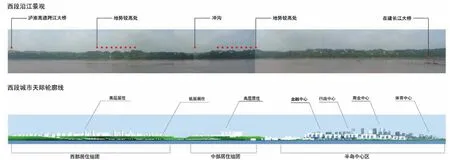

江北新城三面环水,滨江岸线具有一定的地域特征。以西段城市立面轮廓设计为例,其用地为沿江台地地形,且被一大型冲沟分为两段,内侧用地地势较高。规划在顺应浅丘地形起伏变化的同时,在地势低洼的冲沟内规划湿地公园、滨江绿地;在滨江地势较高处布置西岸居住片区与中央商务区。片区主轴和视线通廊两侧布置点式高层,突出天际线变化,沿江岸向内部依次布局低层、多层、高层建筑,创造与自然和谐的层次丰富的滨江立面景观,形成长江西段城绿交融、高低变化、层次丰富的城市立面轮廓线(图12)。

图12 合江县江北新城西段城市立面轮廓设计Fig.12 west side urban outline design of Jiangbei New District in Hejiang

5 结 论

本文界定了城市形态的概念及要素构成,以阆中、乐山、宜宾、都江堰为例,研究人们对城市形态地域特征的感知,构建基于城市形态地域特征的总体城市设计框架,再以泸州市合江县江北新城为例,探寻对地域特征的引导与控制。

阆中、乐山、宜宾、都江堰等城市依托独特的地域环境和发展历史,形成了鲜明的地域特征,突出反映在空间结构、山水格局、街道路网、立面轮廓、标志物等五个方面。合江县江北新城的自然生态特色突出,规划在顺应自然的基础上塑造了“绿心双核”的空间结构和“山水城田林”共生的特色格局。

文章在理论研究的基础上,探讨阆中等城市形态地域特征的规律以获得启示,并结合实际项目,探讨如何在适应新城建设需求的同时,塑造延续城市自然生态、历史文脉的可持续发展的地域城市形态,希望能对同类型设计有所裨益。

注释:

① 国内外学者对城市形态要素的界定和分类不一,如林奇的区域、边界、道路、节点、标志物等五要素;武进将城市形态要素分为物质和非物质要素;齐康在《城市建筑》中将城市形态要素分为核、轴、群、架、皮;段进将城市形态要素分为自然要素和人文要素。本文在前人研究的基础上,将城市形态要素分为物质要素和非物质要素,并分层次界定其物质要素构成。

② 总体城市设计中还包括城市色彩、夜景照明、城市家具标识物等专项内容,是设计的有益补充和多样表达,但涉及城市空间形态核心的仍是文中所列举的内容。

参考文献:

[1] 李全宇, 钟舸. 试论江浙中小城市特色重塑——以临海市新中心区城市设计为例[J].城市规划, 2002(09): 85-89.

[2] 王承慧, 孙世界, 阳建强. 城市总体特色格局建构方法——以南京浦口中心城区概念性城市设计为例[J]. 规划师, 2011(04): 39-43.

[3] 徐静. 基于地域特征的城市更新设计方法探索——以云南剑川腾龙新区城市设计为例[J]. 城市地理, 2012(02): 85-89.

[4] 李翅, 朱斯斯, 黄哲娇, 等. 城景相依——岳阳洞庭新城城市设计探讨[J]. 规划师, 2012(S2): 115-120.

[5] 朱俊华, 张路. “天地人合一”视角下西藏城镇特色空间营造——西藏林芝地区波密县城总体城市设计实践[C]//中国城市规划学会. 城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集(14小城镇与农村规划). 中国城市规划学会, 2014: 12.

[6] 赵军, 王亚楠, 赵娟. 多彩城市·山水共生——青海省海晏县三角城镇中心城区城市设计探析[J]. 规划师, 2014(01): 53-59.

[7] 汪坚强, 程晖. 自然优先、构建山水特色城镇——诸佛庵镇总体规划中城市设计探索[J]. 华中建筑, 2009(09): 106-110.

[8] 李明, 朱子瑜, 王颖楠. 北川新县城总体城市设计与总体规划互动探讨[J]. 城市规划, 2011(S2): 37-42.

[9] 荣丽华, 吕慧芬, 杜明凯. 彰显藏区地域特征的高原小镇总体布局规划——以西藏日喀则地区萨嘎县加加镇为例[J]. 规划师, 2013(03): 35-38.

[10] 王海东. 草原明珠、山水融城——呼伦贝尔河东新区城市设计优化方案探析[J].规划师, 2014(03): 63-70.

[11] 李旭. 西南地区城市历史与发展研究[M].南京: 东南大学出版社, 2011.

图表来源:

表1:作者整理绘制

表2:作者绘制

图1-4:作者绘制

图5-6、8-12:合江县江北新城总体城市设计文本

图7:合江县城市总体规划(2006—2020年),四川省城乡规划设计研究院

(编辑:郑曦)

收稿日期:2015-10-15

作者简介李 旭: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,副教授,Lixu_92@163.com臧福洋: 重庆市规划设计研究院规划三所,助理工程师曾寒梅: 重庆大学建筑城规学院,助理工程师

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20160114

文 章 编 号2095-6304(2016)01-0081-07

文献标识码B

中图分类号TU984.1