民国至解放初期的邕剧形态流变考

2016-03-23简圣宇

与经过文人阶层雅化加工过的精致艺术不同,民间艺术的存在形态往往具有强烈的非规范性。而当代学科明晰化之后,则强调要以规范化的学术语言对对象加以归纳和界定,故而我们的学界常常犯这样一种错误,就是拿今日的规范化概念去硬套过去的民间艺术种类,总结、整理出各种地方艺术,给后人造成一种错觉:那些被规整的地方艺术,仿佛一直都以清晰、有序的形态在时间的维度上成长和发展一样。其实那只是一段被建构出来的“前史”而已。关于这段时期的日后追认式的叙事,其架构看起来越是有条有理,其可靠性就越是可疑。

邕剧是一种特别的地方戏剧,之所以称其为特别,乃是因为它的民间草根的性质和被命名的历史。新中国成立后,它名列广西四大地方剧种之一,在1950年广西调查恢复地方剧种时,获得抢救性挖掘和保护,成为广西的非物质文化遗产。其特征在学界还获得了规范性的归纳:“保留了古朴、粗犷、雄壮的表演风格;舞台表演用语采用以邕州官话为基础的戏棚官话;唱腔以西皮、二黄为主,辅以杂腔和民间小调,高亢粗犷;剧目题材丰富,以历史剧为主;表演讲究排场艺术的运用;擅长武戏,表演中安排大量南派武功和程式特技,极具地方特色。”

对于邕剧,初识者多认为它与桂剧、粤剧一样,是有着稳定形态和悠久历史的地方剧种。殊不知,如果追根溯源,邕剧的诞生和演变有着极其复杂的历史背景。比如,前述对邕剧特征的学术化归纳,基本同样可以用来描述广西粤剧。欲理解这种吊诡的情形,就需要对邕剧的来龙去脉进行细致追踪。

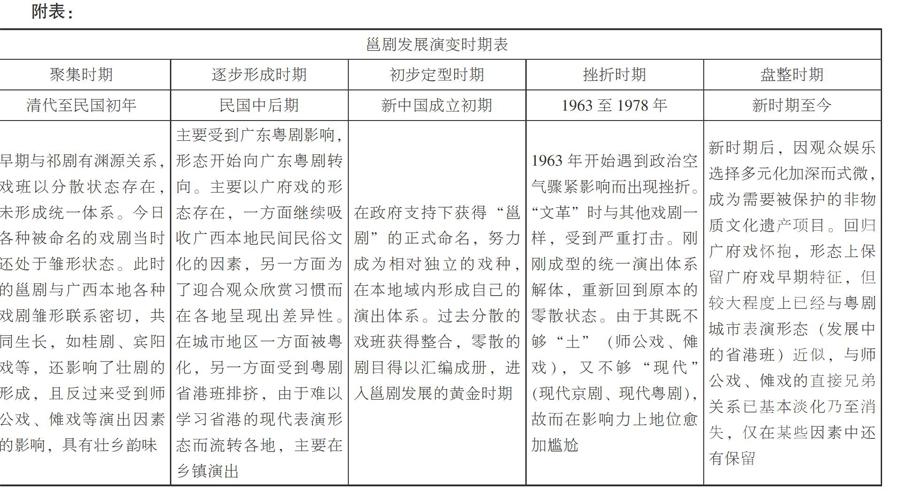

笔者认为,所谓“邕剧”,乃是20世纪下半叶才逐步成形的一种地方戏剧,它是多源汇集的产物,由于戏班分散而来源庞杂。它具有百余年的悠久的发展前史,最终在新中国成立后获得稳定的名称,真正出现所谓“邕剧”。一直以来,它由于弱势地位而往往被其他占优势地位的剧种所同化,同时也在跟其他地方戏剧的交流中,相互影响,彼此渗透,最终逐步以邕州粤剧为表现形式,一方面最大限度地保留了广府戏最初的风貌,另一方面又具有邕州地区特别是民间社会的地方特色,在语言风格和思想特征更接近乡土社会的审美追求。

今天许多学者探讨邕剧、粤剧时,都是以“剧”的范畴来讨论的,这其实已经预设了一个可疑的前提:这些剧种已经是成型的剧种。而实际上我们必须意识到,这些剧种在其形成的漫长历程中是以具体的戏班来承载的,而戏班的演出状态并不具备后来成熟期的稳定性。谈论这些戏剧的早中期形态,必须立足于“戏班”而非“剧”的范畴,即立足于彼此联系的“单称范畴”,而非容易陷入概念大而不当的“复数范畴”。如果坚持以“剧”的范畴来研究那些只有在戏班的范畴才能理解的内容,那么这种研究必然出错,其所依据的材料再丰富,得出的结论也都是有问题的。

一、新中国成立之前:是邕剧史

还是邕剧前史

目前在“中国知网”数据库里,关于邕剧的文章有近二十篇,其中黄伟晶的《邕剧的传承保护与发展研究》为广西师范学院的硕士论文,而《邕剧戏棚官话语音系统》《邕剧“提纲戏”初探》《浅析邕剧排场戏》《邕剧里的壮族历史文化元素》四篇为洪琪、洪珏的系列论文,其余为单篇论文。其中主要观点常引自1984年的《南宁戏曲志》。该书编纂单位为由南宁市戏曲志编辑委员会,编纂人员为李玉昆、黄鹤鸣、王兆椿、崔志光、唐济湘。

其实关于邕剧的记载还有一些重要的历史记录,散见于20世纪60年代和80年代的各种地方史料内刊中。相关文章见南宁市文物管理委员会在20世纪80年代初期编印的《南宁史料》。此外还有《中国戏曲志·广西卷》编辑部整理的《广西地方戏曲史料汇编》,广西僮族自治区戏剧研究室20世纪60年代编印的《广西戏剧通讯》,广西艺术研究所编印的小册子《两广粤剧邕剧历史讨论会论文集》等。由于这些内部刊物少人问津,故而几乎被淹没在当下的邕剧研究者的视野里。使得现在的研究者更热衷于把邕剧的前史视为邕剧史本身。

实际上,邕剧的起源颇有争议,各种说法皆有。主要说法是邕剧来自湖南祁剧,后受影响于广东粤剧。如学者黄静芳认为,邕剧是在湖南祁剧和广西桂剧的影响下,融合本地土戏、民间说唱与外来多种戏曲声腔而成。她还将邕剧的发展演变过程分为两个阶段。第一个阶段是在清道光、咸丰年间,受祁剧和桂剧影响。湖南祁剧艺人玉洪官到南宁一带授艺并成立戏班。到同治至光绪年间,祁、桂部分艺人纷纷南下桂中南部。于是此时的邕剧在表演上注重唱念做打,行当与祁剧相似,唱腔以南路(二黄)、北路(西皮)为主,剧目以历史题材为主,与桂剧基本相同。第二个阶段受粤剧影响。鸦片战争之后,广东商旅沿西江进入广西,于是广东的广府戏班来邕唱戏。本地艺人便纷纷模仿组建本地班,采用与广府戏一样的戏棚官话为舞台语言,以南北路为主要唱腔进行演出。她的文章中还提到:“同治年间,南宁成立了全新凤班,之后陆续成立合新凤、寿新凤和乐尧天,时称邕剧‘四大名班。”

但这些所谓“邕剧”的历史沿革,从学术严谨性上看,只能算是邕剧的前史,而非严格意义上的邕剧史。因为任何一种戏剧种类,之所以获得诸如邕剧、粤剧、京剧的称谓,前提条件是已形成自己的核心特征,只有具备了能够与他者相区别开来的核心特征,才能算作是成型了,从而可以获得属于自己专有的称谓了。

如京剧只有具备了其核心特征,才能称其为“京剧”,至于之前,只能是所谓到了京城的某种戏剧,如徽、秦、汉等。在时间上,京剧的这些前身诸如昆曲、秦腔、徽戏等,早在清初至乾隆这段漫长的时间里就已陆陆续续进入北京城,然而真正的京剧要迟至大约道光二十年至咸丰十年间才算形成。因为此时的京剧才真正具备了自己的核心特征:其一,曲调板式完备丰富,超越了其源始的徽、秦、汉等剧种的窠臼;其二,行当大体完备;其三,真正形成了一批独属于京剧的剧目;其四,拥有了诸如程长庚、余三胜、张二奎这样的代表性演员。如果把京剧的前史都纳入京剧史来计算的话,那京剧岂不是可以跟着昆剧追溯到元末明初?

现在邕剧世上的所谓“邕剧‘四大名班”,究竟演的是邕剧,还是广府戏?如果演的是广府戏,那么这“四大名班”应该算是邕剧的名班,还是粤剧名班?而且即便是名班,在演出上尚且相对粗糙,那么其他的戏班的实际表演状况可想而知。

《南宁戏曲志》中列出邕剧专业剧团有:坛洛甘圩天彩班(建于咸丰七至十年,即1860年前后,主要活动年代为咸丰至同治年间)、南宁市“四大戏班”(创建及主要活动年代为咸丰至同治年间)、南宁富贵华班(创建年代不详,主要活动年代为光绪年间)、武鸣同乐志班(创建于光绪年间,主要活动年代为光绪年间)、金田乐班(创建于民国二年,主要活动年代为民国初年的前十年)、军民乐班(创建于1915年,早年与陆荣廷关系密切,1931年后逐渐消亡)、南宁大文明班(创建于1918年,开始有女旦表演,1921年解散)、传古今班和新从军乐班(1925年南宁被滇军包围,艺人凑伙迁往郊区演出,四处流落到1927年解散,原名“传古今班”,后改名“新从军乐班”)、南宁英庆乐班(创建于1933年左右,活动到1937年)、粤西丁财贵班(创建以及主要活动年代为光绪到1930年前)、黄三顺班(创建于1932年,活动到新中国成立前)、邕宁那陈班(创建年代不详,活动年代零散,光绪年间、1940年前后都活跃过一段时间)、邕宁双定班(创建年代不详,活动年代零散,从1932年到1983年都有零星活动)、南宁市人民邕剧团(1950年在政府关怀下建立,邀请各路流散艺人,于1951年1月正式建团)。

除了南宁市人民邕剧团之外,这些被罗列出的剧团,其所演的剧目非常庞杂,从粤剧到壮剧再到丝弦戏(宾州戏)都有,现有资料不能证明他们是具有较为统一的艺术特征的邕剧剧团。如武鸣同乐志班是几种戏(邕剧、粤剧、丝弦戏、师公戏等)都能全演,邕宁那陈班、邕宁双定班等,是季节班,于年节和农闲时才演出,其余时间归家干农活。这些特征,足见这些戏班的非正式、非规范的民间草根性质。

老艺人蒋细增在《邕剧是南宁戏》一文(收在内部刊物《广西地方戏曲史料汇编》第二辑,1985年出版)中,力图通过介绍邕剧的渊源,来向读者说明邕剧在新中国成立前就已存在,但他的论证反而更加证明新中国成立前只是邕剧的前史阶段:“左江的龙州班、右江的百色班、武鸣班、隆安班、驮芦班、扶南班、良庆班、扬美班,都同属于邕剧的戏曲形式,他们可以自由搭班,同台演出。宾州班则另为一格,它的剧目和表演很丰富,表现出宾州班的特点和风格,有‘小桂林班之称,深受群众欢迎。”从蒋细增的叙述中可知,当时的邕剧更像是是非专指称谓,实质是指“到邕州演出,或者从邕州到各地谋生的戏班所演出的戏剧”。这与今天邕剧作为一种特定地方戏剧的专指称谓具有质的差异性。

作为参照,在学者冯厚1958年于广西所做的壮剧调查中,即有涉及壮剧与邕剧、粤剧的渊源。德保土戏产生于德保县的汉隆、马隘,根据石龙县老艺人的说法,他们所吸收的是广府班的表演方法,本地师公戏最初的演出服装只有长袍、红衣,后来才有了龙袍、官衣、盔甲、裙子、坎肩、乌纱、加木底的厚底鞋。壮剧的基底是师公戏,由于源自傩戏,故而最初表演者佩戴木脸,后来改用纸面脸谱,到了民国初年则代之以化妆。壮剧的变化,在一定程度上也可反观邕剧这一草根戏剧的不规范性和不稳定性。

《邕剧是南宁戏》一文附表《邕剧已故的艺人》有新中国成立前的邕剧艺人名单,如果从艺术思想史的维度分析,可清晰看出其中一个非常明显的特征:民间草根性。除了蒋鹤、蒋祖友等名字之外,其余邕剧艺人大半只留下绰号:豉油王、牛骨弟、公仔头、红屁股、马骝精、痴五、孖指六、偷狗刘、烟屎五、矮仔王、偷鸡忠、芝兰女、芥蓝菜、盲鬼德、打鼓南……这些戏班究竟是系统的邕剧戏班,还是零散的戏班被“追认”为邕剧,不言而喻。

岭南文化包含广府文化、潮汕文化和客家文化。今天广东特别是广州地区处于文化优势地位,故而广府文化往往被归于广东文化乃至主要为广州文化,这是有问题的误解。其实粤语方言地区都属于广府文化的范畴,而粤剧就是广府文化的重要组成部分。而邕剧即为广府文化范畴所囊括,而且它由于与壮族文化结合,还超越了一般意义上的广府文化。

在此我们必须理清广府戏这一概念。广府戏作为大概念,是涵盖了今天的粤剧、邕剧这些子概念的。只不过由于20世纪中后期开始,广东(特别是广州)因其在经济文化上的强势地位而获得强势的话语权,他们称“广府戏就是粤剧”,外省也无太多异议,于是实力决定话语权,广府戏的概念就逐渐被缩减为粤剧的概念。

邕剧的问题是,从其逐步搬演广府戏开始,就一直被广府戏同化,于今更是没法将自己从核心特征上真正与广府戏区别开来。粤剧与邕剧的些许区别,只是两者雅化程度的不同,相当于省港班跟过山班的区别。较当代粤剧而言,邕剧在较大程度上保留了原初的乡土风貌,其中最重要的是武戏部分。当然,还有学者认为,粤剧仅仅在程式化的表演语言中保留“戏棚官话”,而邕剧则在主要行当的韵白及唱腔部分完整地保留“戏棚官话”,同时由其他行当灵活地使用“邕州官话”。但实际上,今日的邕剧的实际话语特征已经与此论述有出入了。

现在认为邕剧在新中国成立前就出现的研究者,无法直接回答的一个问题是,为什么邕剧据称存在了两百多年,但在新中国成立后正式对其予以命名前,不论是清代还是民国的杂志报纸。都找不到它作为邕剧(而非广府戏、丝弦戏)的名字痕迹。不但公开的媒体找不到,就连直接证明其存在的民间只言片语都难觅,现存的邕剧本子基本都是粤剧曲目、剧本。作为参照,桂剧、广府戏等却留下了相当多的历史文献,无论是报纸杂志,还是具体的剧本,都有实物资料。一个独一无二的地方戏剧,却一直搬演着其他戏剧的剧目,难道不让人生疑吗?

如果有某位科学家声称发现了一个独一无二的新物种,但这种新的物种跟其他原有物种从外貌到基因都基本没有关键差别。唯一的差异,仅仅是这个新物种发现的地点,在地域上跟其他的有所区别。难道该科学家就可以心安理得地以该地域命名这一种所谓“新物种”吗?

现在《南宁戏曲志》和曾宁在关于邕剧在新中国成立前的叙述方面是有冲突的。在曾宁口述、王兆椿记录的《邕剧名称由来》一文里(收在内部刊物《南宁史料》第二辑,1983年出版),曾宁认为“邕剧”一名,是1933年首次被命名,后在1950年被确定的:

“邕剧”的名称……始称于1933年冬。当时,南宁商界人士为红十字会筹款,曾于商会后的广场上搭了数间临时戏棚,举办了”南宁红十字会筹款游艺大会”。游艺项目有:戏曲、大马戏(朱少武杂技团)、默片电影(无声)、放烟花、抽彩、山标摊、沙包标摊、博彩等。当时在该处演出的有“广东班”、“桂林班”、“本地班”和郊区“师公班”等。粤剧和桂剧均有剧种名称;师公(或叫尸公)戏虽有名而欠雅,“本地班”一则无剧种称谓,再则因与改白话前的粤剧笼统称为“广府戏”,恐泾渭难分,故绘制广告时(主办者不知何人,绘制广告者是文伟标,现在百色)分别给“师公”与“本地班”以“古剧”和“邕剧”之雅称。由此,“广西本地班”才破天荒有了剧种的称号。由于邕剧之名给人印象淡薄,只是昙花一现便不再为人提及,艺人依旧自称“本地班”或“广府戏本地班”。故1933年后学邕剧的艺人均不知此事。

解放前夕,邕剧在反动统治的摧残下,已濒临泯灭之境,艺人大都流散改业,生活无着。新中国成立后,在党的挽救下庆获重生。1950年广西调查,恢复地方剧种时,省戏改会主任秦似通知率领社会人士赴东北参观前,嘱我协助组织“本地班”艺人,他返邕后,在“新世界”(即以前的南宁人民剧院)同有关领导×××、王宇红等同志观看他们演出的《马芳困城》等剧目后,确认它是地方剧种之一。定名时,根据上述情况,便沿用了“邕剧”的名称。并于1951年元月22日正式组成“南宁人民邕剧团”。从此,邕剧平位于全国戏曲之林,各榜各艺术辞书。

曾宁说得很明白,1933年邕剧首次被命名时,其戏班实际上是广府戏班(“广西本地班”) 1950—1951年获得“重生”的,也是广府戏的南宁“本地班”。1961年7月出版的内部刊物《广西戏曲传统剧目汇编》邕剧卷,在卷首语中关于邕剧的说法,其实从另一个侧面也印证了曾宁的说法。上面明确提到,邕剧是“抢救培养”出来的,“由过去的奄奄待毙,一变而为现在的欣欣向荣”。这意味着即便曾经存在过邕剧这样的剧种,实际上发生了二次断代,一次是祁剧和桂剧派系的断代,改为广府戏的派别;另一次是改广府戏后被省港粤剧冲击,在20世纪30年代末逐步溶解、湮灭。到了50年代,被复活的乃是粤剧班,螟蛉继子而已。而且“邕剧”的命名,更多的也是在当时领导关怀下发生的,而非依据邕剧核心特征严谨认定的。邕剧的前史部分与获得命名之后的历史之间缺少必然联系。即便有联系,也是断代的联系,就像东汉和西汉之间的联系一样,表面上说起来都是汉之朝代,其实其中的血脉已经变更了。

我们甚至还可以通过另一种方法来考量。如学者陈志勇提出,由于戏神信仰具有稳固性,故而路作为判断地方剧种演变的依据,“戏曲艺人对本剧种戏神的信仰和坚守是很顽固的,不管舞台表演艺术怎样随戏班流动,但戏神信仰不会变”,“在地方剧种研究史上,程砚秋、欧阳予倩都曾利用戏神信仰的遗迹和记载来裁断秦腔、粤剧历史变迁的轨迹。”

如果他提到的这一方法是可靠的话,那“邕剧”的流变史就非常清晰了。祁剧奉祀的戏祖、戏神、祖师有三位,一是老郎神唐明皇,二是唐明皇时的著名宫廷乐师雷海清,三是北宋宣和年间供职于皇家教坊的焦德侯爷。

而清末至民国时期邕剧、粤剧和壮剧供奉的戏神是火神爷“华光大帝”。这就意味着,即使邕剧与祁剧有过渊源关系,那么也早已断代。清末至民国之后的邕剧在演出形式上,实际上已经与粤系广府戏合流,成为广府戏的一种地方分支:“邕州广府戏”,而从未有过独立成型的邕剧。当然,在剧目、唱腔方面仍然保留着其与祁剧、桂剧,以及壮乡文化的联系,比如《侬智高》等剧目是粤系广府戏所没有的,独属于广西。但作为因素存在的特点,不能说明邕剧在新中国成立前存在,只能作为描绘其前史的证据。正如儿子有父亲的基因,不能说儿子在出生前就在父亲体内存在。儿子只有在形成独属于他自己的受精卵之后,才算存在,否则按这种追溯法,这儿子在几百万年前就存在了。

因此邕剧艺人蒋细增,学者王兆椿等人那些看起来似乎彼此矛盾的说法就毫不奇怪了,矛盾只是枝节差异,而本质上都证明邕剧是“邕州广府戏”。蒋细增在《邕剧是南宁戏》一文中说“过去(指新中国成立前,笔者注),邕剧艺人从来没有叫‘邕剧为‘本地班,而称为‘南宁班、‘南宁戏……1934年,出现过广东‘省港班和‘南宁班在艺术上的交流”。而学者王兆椿、崔志光在《邕剧在滇东南的流布与活动》一文(收在内部刊物《广西地方戏曲史料汇编》第4辑,1985年出版)里提到:“邕剧在云南,除了部分戏曲工作者、老人称呼它现在的剧种名称外,大多数人叫它是广戏,或把它与粤剧并称为广戏;称它的班社为广班子。”就连南宁邕剧团邕剧第三代传人冯杏元老先生,也在访谈文中说:“粤剧和邕剧其实就是同祖而生的两兄弟。它们是互通的,很多戏的排场基本上都是一样的,所以新中国成立前,两广的演员都不用排戏,只要大家在一起讲戏就可以直接可以上台同唱了。”

这就是目前学界对新中国成立前是否存在“邕剧”这一问题的尴尬状况:既有认为其“古已有之”的,也有对此持谨慎的保留态度,在非公开场合更常常持否定的态度的。此外,在广府戏的主要流传地区广东,不太愿意主动承认邕剧与粤剧的同源共生关系,对广西这个“穷亲戚”兴趣不大。而在希望突出地域特色的广西,由于更希望邕剧被认为是本土独一无二的戏剧种类,也不太愿意主动提及邕剧与粤剧的同源共生关系。于是邕剧在新中国成立前的“前史”部分就愈发面目模糊,成为一种独特的戏剧了。

二、体制化之前的草根戏班

王兆椿在《邕剧面谱的岭南特色》中提到,“据传,邕剧的脸谱原有一百多个,多为专角专谱。由于种种主客观原因,(20世纪)五十年代末仅发掘出九十多个,且不幸在“文革”中全部毁佚。最近再度挖掘绘制,实存七十二个。数量虽不多,却是别于任何剧种,极具特色。”

这里让人疑惑,广府戏使用脸谱并不多,而传统祁剧(“楚南戏”)倒是多用脸谱。而邕剧早在清晚期就已经广府戏化了,为何还有如此之多的脸谱。据笔者研判,这些脸谱所绘图案,带有浓烈的师公戏色彩,都是天辰、阴阳图、日月、鲤鱼、雷公、龙凤、牛魔王、绿叶、戕、花草、甲虫之类。与后来的京剧、粤剧脸谱有着本质性的差异。王兆椿所依据的图谱,为邕剧老艺人杜松龄在去世前所提供,王兆椿未介绍这些脸谱是邕剧的哪个流派传下来的,这一派别是否跟某一壮族地区的师公戏有过密切的融合过程。但从图像考古学的维度可判断,这些邕剧脸谱,跟师公戏或其他民间巫术原始戏剧有血缘关系。在前述的冯杏元访谈文稿附录中,还有手绘邕剧脸谱图,这份图里所收录的脸谱更清晰地显现出邕剧脸谱跟傩戏的关系,它们几乎就是傩戏面具按照现代脸谱模式绘出的样子(据《中国戏曲志·广西卷》记载)。

为何会出现这样吊诡的状况呢?其实原因很简单,邕剧在1950年获得命名前,事实上一直是作为一种民间艺术形态而存在,本身并没有严格的体系性和规范性,实际是由一个个分散的、互相缺乏联系的戏班构成。由于本身缺少核心特征,演员又是草根出身,属于散兵游勇,天然具有一种弱势心态,所以身边出现什么更为精致、系统的戏剧心态,他们就模仿什么类型。而到了壮族乡民众多的地区,所演出的戏班就呈现出本地化的壮乡特色。在邀请演酬神戏的乡村,就演《跳加官》《八仙贺寿》等讨彩性质浓厚的例戏。最关键的是,这些戏班本身并不认为自己是邕剧,他们只是草根戏班而已,观众要看什么、爱看什么,他们就改演什么。戏班必须要有观众才能有收入,从而维持生计。故而必然在一次次变化的现实处境当中不断调整自己,以回应自己遇到的挑战。

在广西艺术研究所1994年编撰的内部刊物《桂海艺丛》第七辑里,有一篇文章《广西地方主要剧种简介》,提到关于邕剧在清末的演出记录:“光绪年间,本地班已有了更大的声势。据黄海安撰《刘永福历史草》载,光绪七年(1881)刘永福奉旨扫墓,‘演戏两昼夜。光绪二十四年(1898)中法战争后,驻守边境的广西提督苏元春在龙州主办祭祀亡灵的大醮,邀南宁富贵华班:连演四十九天。可见本地班之盛、光绪末年,本地班艺人也有至广东上六府、下四府班甚至广州搭班演出。如宣化籍艺人‘宣化发在广州搭班演出,红极一时,遂易名为‘鲜花发。”那么这里实际上暗示我们,此时邕剧职能主要是作为酬神戏为雇主服务,而且既然能够深入粤剧的腹地展开演出,在一定程度上说明,这些戏班的表演,从语言到形式上与粤剧并无太大差异。

此外,何国佳在《崇左县的四个粤剧科班》一文(收在内部刊物《广西地方戏曲史料汇编》第二辑,1985年出版)的结尾处,特别标明了一句:“最后说明一点,本文不提‘邕剧两字,是按照历史实际说话的,因为过去的确没有‘邕剧这个名称,只有老戏,新戏之分。笔者不敢贸然给历史上的事物改名换姓。”

可见,新中国成立前的邕剧,并没有如同后来那些经过严格学科训练的研究者所认为的那样,具有明晰的发展线索。明明只有互相没有直接联系的诸多戏班,但在研究者笔下,诸戏班却被从话语上建构为一支彼此呼应的地方戏剧组织。于是邕剧就被如此“追认”整理出来了。

在抗战到新中国成立前这段时间,南宁市内原本属于邕州广府戏的演出市场逐渐被广东、香港涌来的省港戏班所占领。至于20世纪30至40年代这段时间里,原本的邕州广府戏在转移到乡下后的表演究竟具体是怎样的,由于戏班本身不会对此加以记录,而观看演出的乡民更不会记,当时也不懂得针对艺人做口述史追踪,结果这一段时期的相关记载基本缺失。目前关于这段时期“邕剧史”的唯一描述,来自时隔半个世纪之后编写的《南宁戏曲志》,随着该书编者的陆续离世,其中涉及的相关内容与实际之间可能出现的偏差有多大,目前已经难以确认。

1983年邕剧团副团长蒋细增就在其文《邕剧简顾》(收在内部刊物《南宁史料》第二辑,1981年出版)中对邕剧给予过概述:“它的风格雄浑、遒劲、粗犷、豪迈,表演程式有大排场、南派武打等特色;它的传统剧目,经挖掘出来的大、中、小、就有四百多个,本地路的老戏有十大古本,小型的有一文二武三笑谈的戏,基本唱腔是南路和北路,除皮黄系统外,还有安庆调、七句半和补缸调等过百的民间小调,语言全用邕州官话、桂西南官话或土官话;它的古老牌子叫本牌,新牌叫厂牌,是常用的曲牌,各种行当俱全。据说,邕剧是清朝道光、咸丰年间,由湖南艺人玉洪官和文福采先后来邕、桂、柳各地传授的。早在1828年,广西就有唱邕剧的粤西乐尧天、合新凤、全新凤、寿新凤等四大名班,老百姓称为一天盖三凤。1931年又发展了月花园、雌雄赛影、丁财贵等三个班。但由于此时广东粤剧逐渐来邕演出,因其行头多、场面雄厚,邕剧的观众逐为所引,因而邕剧艺人只好到各乡村由区圩镇演出,被人称为过山班。”

但曾宁则批评说,该文把“四大名班”活动时间描述为1828年是不正确的,因为就他所知,“乐尧天”是蒋明甫的班子,与“军民乐”同期组成,而这都是1915年以后的事了,两者之间整整差了八十七年。

倒是邕剧的“过山班”性质是曾宁、蒋细增等人的共识。所谓“过山班”,是一个与“省港班”相对的贬低性称谓,如果说“省港班”是正规军的话,“过山班”更类似于杂牌军,乃是不专业的代名词。

如果戏班财力充裕,人员充足,就能组织起配备完整、人员齐备的上百人的大班去进行演出,是为“省港班”。而如果条件很差,人员不过十来人,只能临时拼凑去演出,即为“落乡班”。“省港班”能在楼堂馆所演出,外演也能以较高的地位进行大型演出。而“落乡班”顾名思义,就是在城市没办法跟正规的“省港班”竞争,只能流落辗转到乡下给村民演出的不入流戏班,跋山涉水,故又名“过山班”,其中还有些戏班连十几人都凑不足,至多七八个人,故再被戏谑称为“八仙班”,是寓意其戏班人员的分配已经捉襟见肘,故而只能八仙过海,各显神通了。这种戏班往往一人饰演多个角色,从戏服到唱腔念白都粗糙不堪。

据传当时的“过山班”以东江和阳江为两大据点,故而被称为“东江班”“阳江班”。其中“阳江班”专门前往粤西下四府演,因而又得名“下四府班”。今“下四府”多指高州、廉州、雷州、琼州,这四府,与粤西到广西、越南一带的区域(桂州、容州、邕州、交州)有着密切联系。

在清末到民国初这段所谓“邕剧前史”的历史时期,邕剧始为广府戏所深刻影响,“一天盖三凤”唱的是广府戏,故而所谓邕剧“四大名班”之说法,恐难以成立。多为后人为了强调自身合法性的附会。就像有些宗族修家谱时,把古代同一姓氏的历史名人追认为祖先一样。虽然听起来似乎是那么回事,但仔细考究起来,却完全不搭界。清末民初时的粤剧本来就以官话为唱腔,故而当时的邕剧使用官话唱念,并不能说明它是与粤剧不同的另一种戏剧种类,至多只能称为邕州广府戏。

如今邕剧团和粤剧团,实为同一个单位挂两块牌子。这其实很能说明问题。试问,如果邕剧不是跟粤剧本来就同属广府戏一派,邕剧后来又被粤剧同化,岂能如此一体二牌?试想,彩调剧或者桂剧能跟粤剧一体二牌?

曾宁曾记述过邕剧艺人雷喜彩的生平,文章刊于内部刊物《南宁史料》。这篇专访记录到:“雷喜彩为南宁津头村人,生于清道光二十六年丙午(1846年)。同治年间,他日间在屠场务杂,晚间闲暇常至本街‘丹桂香八音馆习锣鼓音乐,兼学广府戏,曾在水月庵前酬神公演。当时演出,纯属业余玩耍性质,既无经费,亦无正式行头。化妆用品乃是以庵堂的红纸浸汁涂面,圈扎头辫,身穿长衫。腰系围巾,服饰极其简陋,只紧扎裤腿,脚著扣扭鞋便可出台演出。”后来这批人正式组成“全新凤班”,成员二十余人。当时该班的戏服,铜锣乐器均租赁于仓西门大街周时丰处。演出剧目,据各地戏台砖墙所记,除了晚打《贺寿》、跳《加官》外,多演《李逵闹江》《举狮观图》《打洞结拜》等单出折子戏。与各地主会订立之合约,皆书“京戏”,不写“广府戏”。广西本地班向无科班,全靠私人于农闲时开盘授徒,戏班皆半工(农)半艺性质。唱完一处倘无下台可续,便归还行头,各自回家做工。曾宁引用一句老话“揾餐食餐,食完散班”(找得一顿饭算一顿,吃完就各自回家),形象生动描述了该戏班的生存状况。

根据这段描述,“全新凤班”其实并没有那么风光,甚至长期处在困苦不堪的状态中。至于其他“名班”的状况,也是可想而知。“四大名班”的真实状况是,有戏就演,数米而炊,主要演广府戏,同时为了迎合观众口味而灵活调整。不但没有演出所谓“邕剧”,就连虽实际演的是广府戏,却在合约里写“京剧”。该戏班的草根性可见一斑。如今一些学者笔下声称的所谓演出正规、影响巨大的邕剧“四大名班”形象,实为“被建构”出的罢了。

在1992年11月由广西艺术研究所印发的小册子《〈广西百科全书〉文化分编艺术部分条目试写稿(征求意见稿)》里,对邕剧的这种草根性、被建构性有一段非常形象而又讨巧的描述:

它起于清嘉庆、道光年间,声腔源于湖南,属皮簧系统。与祁、桂剧、丝弦戏和粤剧有着十分亲密的关系。光绪年后常与丝弦班和广东班互相串搭演出,师承和流布地域逐日交错,在表演、唱腔、音乐等方面近同较多。邕剧的传统剧目,大小共七百多个。同治后演出以武戏为主,多慷慨激昂。它分本(老)路和广路两大类。本路剧目多来自祁、桂剧和艺人自编的“桥水”戏:广路剧目是与粤剧共有的老传统剧目,其中有不少整本“排场戏”。这两路剧目都有自己的特点。语言用桂西南官话,道白中杂有一些客家话、平话、壮话和许多白话的俚词俗语。一些自编的剧目,地方色彩、生活气息甚为浓郁。

邕剧的武戏重做工和说白,演出重日场。文戏的做工颇注重内心的表现,而且往往以粗放的大动作加以表达。如:水波浪(另场大走动做哑动作)。武戏更为夸张,常以翻、腾、跳、蹿、铲、滚、挂、绞、甩等武技来显示人物的激情并渲染气氛。

作为一个地方性剧种,却还能分湘系桂林系“老路”和粤系“广路”两大类,且夹杂客家话、平话、壮话、白话(其实据曾宁的口述记录,还有云南话),如果不从它被建构的性质来看待,估计是难以想象的。由于全部由草根戏班演出,所以也的确“生活气息甚为浓郁”。

据王兆椿所言,邕剧代表剧目《拦马过关》在过去演出时,带有浓烈的杂技色彩。主会在点此剧时,必封彩银并鸣放爆竹。彩银不直接交付演员,而是将封包高悬于台口,由演员在表演空翻时自取。为了取得彩银,所有武丑行的演员无不擅长此剧。(时至今日,两广地区舞狮子的“讨彩”的表演,也是延续如此程序)

剧场演出侧重声腔,而乡村演出则注重动作奇技。作为广府戏的“过山班”,邕剧在城市多以地摊杂耍形式演出,且深入乡村加入酬神戏演出队伍。其演出场地没有同时代“省港班”的精良舞台,缺少正规扩音设备,故而表演时为了尽可能多地吸引观众,只能努力让自己的动作幅度大些。翻、腾、跳、蹿等武技,即为昔日老艺人夹缝中求生存的街头卖艺经历遗存下来的表演方式。由于观众文化水平普遍不高,故而艺人的表演只能俯就,于是当广州粤剧在不断城市化的同时代,邕剧则在不断乡土化。而正是这样的乡土化,造就了邕剧的独特地位:作为广府戏的一支,尽可能地 保留了乡土广府戏的风格。

从文化地理学的维度上看,广府戏作为一个大戏剧种类,各地的具体形态都有所不同。同是在20世纪30年代末前后,报纸对粤剧的评价都有天壤之别。

刊于1929年第8卷《北洋画报》的一篇名为《粵剧漫谈》的评论提到:“粤剧势力,早已远被重洋,勿论近者如平津,均有粤剧团体之组织,即(便是)北美南洋,亦早有粤剧场,长期奏演,所以昔西人之研究中国乐剧者,胥引粤剧为标准;而安南暹罗缅甸诸国之戏剧,更莫不受戏剧之感化,而取法焉。于以见粤剧在国剧中地位之重要,及其势力之广且远矣。”这里对粤剧虽然有溢美之嫌疑,但大抵道出粤剧在当时的影响力。

一方面,城市粤剧过度洋化的,逐渐陷入悖离中国戏剧传统优势,走向单纯仰赖西洋现代化的花俏布景的误区,在舞台上用华艳的五色灯,在装扮和对白上刻意摩登化,于是引来严厉批评。

冰如批评说:“有时演唐朝的故事,演员竟会说出‘我叫红头阿三嚟拉你个噃(我叫印度差役来拉走你),或‘你要坐汽车唔要呀?(你要不要乘坐汽车呀)诸如此类,笔不胜书。粤伶的服饰呢,同时在一个戏里面表演,女子的头上一个喜欢扮作满头珠翠的古装,一个却喜欢作现在最新式的烫发的时装。”

乐天则支持洋化的粤剧改革:“粤剧自为粤剧,不能强与京剧同趋。至于场中灭灯,用五色灯光映射台上一层,则一因所表演为夜间事,用之无妨。”

另一方面,戏剧评论者却又在严厉批评广州粤剧带着太多土俗气息,还不够城市化,诸如简秀琼批评粤剧“唱词太粗俗,兼带着很多土语。且有时连不堪入耳的粗俗字句,也会在他们的口里说出,所以知识阶级的人们,不大愿意去光顾”。拜偶生亦批评说“近年丑行则不复严格区分,男女丑故胡乱扮演,甚有高挂丑生名衔,而文武丑净生旦末脚,无所不演。粤剧自有丑生作俑,角色从此混合不清,一人之学力,毕竟有限,顾此失彼,在所难免,艺术之所以日渐退化,皆滥而不专之弊也”。

同是粤剧,为何会出现如此之大的差异?只因为这里的“粤剧”(广府戏),其实已涉及土、洋两种演绎风格了。简秀琼、拜偶生这些戏剧评论者所不知道的是,其实他们所观察到的所谓“粤剧”问题,只是某些具体戏班的问题。实际上当时省港粤剧哪里是土俗气过于浓重,其问题是太“洋”了,洋气得失去了中华戏曲的精髓。

因此,当时评论者无论是批评粤剧摩登,还是批评粤剧土俗,都没错,因为当时粤剧正在城市和乡村两极分化的历史时期。只不过土俗化的酬神戏式样的粤剧在广州、香港已经逐渐没了市场,竞争不过开始有由知识分子参与剧本编写的城市粤剧。而在这些批评者所忽视的粤剧的另一处发展区域“邕州”(南宁地区),由于特殊的历史和地理因素,当地的邕州广府戏正在往与广州广府戏城市化完全相反的方向——乡土化——自觉与不自觉地大步迈进。

小结

邕剧并非严格意义上的一个独立戏剧种类,而是以地域命名的一种表演范畴。其表演戏班长期零散分散,在其发展的前史时期,前半段为湖南祁剧的衍生品,后半段主要为广府戏的邕州分支。新中国成立后才真正以“邕剧”之名正式诞生。在其出现和演化的过程中,由于它的表演者民间气息极为浓重,故而具有浓烈的非规范性,缺少独属于自身的核心特征。其形态在其演化过程中,不断被身边更为成熟,或者更有市场,又或曰更有社会影响力的其他戏剧种类影响和改写。鉴于其从其萌发到流变,再到当下的式微,从未具有真正历史和艺术影响力的核心特征,故而它更应当被视为一种地域性的草根民间艺术。这种草根民间艺术由于偶然的时代因缘而被命名为“邕剧”。

剧种的产生和发展,有自律性亦有他律性,作为一名严谨的研究者必须对研究对象有客观的态度。本文如此表述邕剧,并非要贬低和抹杀邕剧作为一种地方戏剧存在的合理性和价值意义,而是希望以更为客观的态度还原广西本土戏剧史。只有在理解历史事实的基础上,摸对了其发展演化的脉络,对邕剧的保护才更有针对性和实效性。与其将之自我封闭地划界起来加以保护,不如以“邕州广府戏”的范畴将之与广府戏的大概念结合并加以保护、研究,并继承和发展。一方面,我们毋庸讳言邕剧与粤剧之间的同构关系,另一方面也需要强调邕剧作为特殊的地方广府戏,与在城市化进程中变异了的“省港”粤剧相比,由于尽可能保留了原初状态的粤剧特征,故而更具有非物质文化遗产的保护价值。

【注释】

做田野调查越久就越发现,其实被叙述的事物,与其真实的原本状态之间有着较大的差别。比如壮族曲艺当中涉及的八音,规范化的叙述称之为“武场”和“文场”两种,然后又细分各路。而我们在做实际的田野调查时,发现其实并没有那么严格,往往只要有基本的锣、鼓、胡琴、月琴等乐器即可,其余的只管合适上手的就都可以参与其中。比如在笔者广西百色隆林县2015年“三月三”采风期间,甚至发现当地人没用响板,也没用木鱼或“竹鱼”,而是拿塑料婴儿摇铃玩具嵌入纺织梭里,充当响器。这些经历让我不禁生疑:现在我们手头的词典上描述的内容,究竟有多少是本来就如此的,又有多少是后人整理后附加上去呢。

黄伟晶:《邕剧的传承保护与发展研究》,广西师范学院2012年硕士论文。

黄静芳:《邕剧调查》,载《中国戏剧》2014年第1期。

中国戏剧出版社编辑部编:《少数民族戏剧研究》,225页,中国戏剧出版社1963年版。

洪珏.:《“戏棚官话”的语言分析和文化解读》,载《南宁职业技术学院学报》2009年第3期。

作为参照,还可以举出少数民族戏剧的案例。在20世纪50—60年代,在民族团结、共同繁荣的旗帜下,中央和省区地方的工作组以各个民族最好都有自己的民族戏剧为思想指导,整合(零散分散的诸多戏剧被整合为一个戏剧,如壮剧、侗剧)、促生(如在“大跃进”前后被“关心培养”出来的彝剧、苗剧、白族大本曲剧等)了相当一部分戏剧。这些整合、促生出来的戏剧后来境况都不太好,在失去“大力支持”之后,那些被整合的剧种,重新分化;而被促生的,则逐渐式微,有的已经名存实亡。“邕剧”并非一种戏剧种类,而是一个解放后被聚集在一起的大概念,包含着诸多性质迥异的民间戏。如果非要理解为解放前就存在作为大概念的“邕剧”的话,也只能说这一民间戏从其诞生到式微,都命运多舛,由于过于弱势,以至于总是还没来得及形成独属于自己的表演体系,就被外力中断、改造,结果面目全非。

廖明君、陈志勇:《禁忌、信仰与伶人精神生活史——陈志勇博士访谈录》,载《民族艺术》2013年第4期。

李京玉:《祁剧起源考说》,载《湖南科技学院学报》2010年第11期。

赵如锋主编:《亮点:2012广西文艺年度叙事》,305页,广西民族出版社出版2013年版。

目前关于广府戏班的论著,最翔实的是黄伟的《广府戏班史》(中国社会科学出版社2012年出版),但在此书中,广西粤剧并不在论述之列,仿佛粤剧是广东的专利。

王兆椿.:《邕剧面谱的岭南特色》,载《南国红豆》1994第6期。

罗香林:《广府释名》,载《南风》1945年第2期。

邕剧的这种特点已多为戏剧界承认。已故粤剧老艺人陈非侬在其著《粤剧六十年》中提到过邕剧,他认为:“邕剧中的广戏,无论剧目、唱做的表演艺术及音乐等各方面都和粤剧相同。邕剧中的广戏,最能保存粤剧的优秀传统艺术,最能保存粤剧当时的面目,不像民国以后的粤剧那样,愈来愈变得商业化,愈来愈保存不了粤剧的优秀传统艺术。见“香港中文大学音乐系粤剧研究计划”出版的《粤剧六十年》,145页。

佚名:《粤剧漫谈》,载《北洋画报》1929年10月12日。

冰如:《谈粤剧》,载《南风》1935年第4期。

乐天:《粤剧余话》,载《北洋画报》1929年10月29日。

简秀琼:《粤剧的缺点与改良》,载《十日戏剧》1937年第5期。

拜偶生:《拱望斋今昔粤剧谈(一)》,载《永安月刊》1939年第1期。

〔简圣宇,广西艺术学院。本文系2015年度广西艺术学院科研项目“20世纪广西戏剧文献学研究:以邕剧等为例”(项目号:ZD201503)以及“2013年度广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程”的阶段性成果之一〕