不同程度的叶锈病对杨树生理代谢的影响

2016-03-23魏淑芳杜克云

秦 琼,魏淑芳,杜克云

(渠县农林局,四川渠县 635200)

不同程度的叶锈病对杨树生理代谢的影响

秦 琼,魏淑芳,杜克云

(渠县农林局,四川渠县 635200)

通过盆栽实验研究了不同发病程度下,接种叶锈菌对青杨叶片组织内过氧化物酶、多酚氧化酶活性、丙二醛和叶绿素含量的影响。研究表明:发病程度与杨树生理指标的变化具有密切关系。接种叶锈菌后,随着感病程度的增加,POD活性呈现梯度增长,感病末期达到活性最大值;PPO活性呈规律性增长,分别与对照组存在显著差异(P<0.01);叶绿素含量一直呈下降趋势,始末变化量明显;丙二醛含量呈先迅速上升后缓慢下降态势,在感病中期达到峰值。各生理指标与病情指数的相关性分析表明:过氧化物酶活性、多酚氧化酶活性均与病情指数呈显著正相关(P<0.05;P<0.01);叶绿素含量与感病等级呈显著负相关(P<0.01);丙二醛含量与之无显著相关性。关键词:杨树;叶锈病;生理代谢;酶活性

植物体内一系列的生理代谢变化是反映植物机体健康程度的指标[1]。对于大多数寄主植物而言,病原菌的侵入不会直接导致植物组织的破坏或死亡,而是通过影响机体的生理代谢变化从而改变寄主植物的生理状态[2]。过氧化物酶和多酚氧化酶是植物体内普遍存在的两种重要保护酶,研究显示:过氧化物酶与植物的形态建成和抗逆性有关[3],多酚氧化酶活性的变化被认为是植物受病原菌侵染后的一种防御性反应[4]。另外,测定植物丙二醛和叶绿素含量的变化在一定程度上也可以反映出植物的生长状况和健康程度[5]。因此,研究植物机体内产生的过氧化物酶、多酚氧化酶、丙二醛和叶绿素等物质与寄主植物抗病机制的相关性在一定程度上为检测寄主植物抗性、探索快速诊断寄主植物感病提供了有力的保障和发展前景。

杨树(Populus spp.)是世界三大速生造林树种之一,在我国生态环境建设以及解决生物能源问题中发挥着不可替代的作用,具有重要的经济、社会、生态效益[6]但目前,由栅锈菌属(Melampsora sp)真菌所引起的杨树叶锈病(俗称黄粉病)严重影响着杨树材积量的生产,造成巨大的经济损失,极大地威胁着我国林业生产建设[7]。国内外有关杨树叶锈病的大量研究主要集中在病原菌的鉴定和培养、发病规律及生物防治方面[8],但对不同发病程度下叶锈菌对杨树生理代谢的影响尚未见报道。本试验通过研究不同发病程度下杨树叶片组织内过氧化物酶、多酚氧化酶活性及丙二醛、叶绿素含量的生理指标变化,揭示其抗性反应机制及生理生化变化特征,为进一步系统研究杨树对叶锈菌的抗病育种工作提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试植物:品种为大青杨(Populus ussuriensis Kom),采购于雅安市园林植物公司的1年生枝条,在实验温室内扦插盆栽培养。

供试菌种:落叶松-杨栅锈菌(Melampsora larici-populina Kleb.)四川宝兴单孢菌系(Sb)由四川农业大学森林保护省级重点实验室提供。菌种的活化及接种均参照李振岐等方法[9],并在温室下将菌种人工扩繁于健康青杨叶片,产孢后用无菌水制成浓度为2×103CFU·mL-1的孢子悬浮液接种备用。

1.2 接种培养

选取健康盆栽青杨50盆作为实验材料,每盆中选取叶龄指数4-8的叶片为备接种叶片[10],接种前在叶背喷一层水膜,用棉签蘸取备用的孢子悬浮液,均匀涂抹于叶背。另取10盆对叶片涂抹无菌水做空白对照。接种后分别隔离培养、观察、并按照表1中的叶锈病分级标准在不同发病时期分别取样测定,每组重复3次(参见表1)。

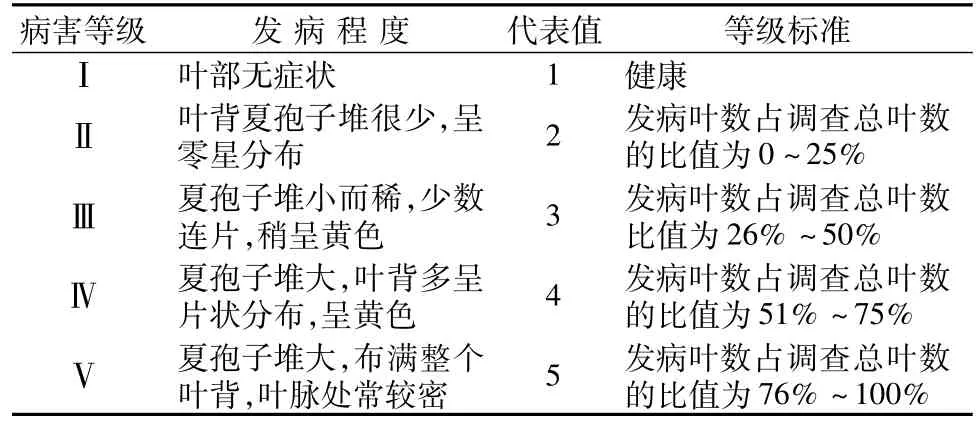

表1 叶锈病分级标准Tab.1 The leaf rust grading standards

1.3 生理指标的测定

1.3.1 过氧化物酶活性的测定

酶液的提取参照童蕴慧等的方法[11]。酶活性的测定参照李合生的方法[12],略有改动:依次加入2%H2O20.5 mL,0.05 mol·L-1愈创木酚1 mL(现配现用),0.05 mol·L-1pH6.8磷酸缓冲液1.5 mL,酶液0.05 mL,立即于20℃水浴中保温5 min。TU-1800SPC紫外可见分光光度计(美国Beckman公司)测OD470的变化,每分钟读数1次,记录5分钟的OD470值。以ΔOD/g(FW)*min表示酶活性,以吸光度值(ΔOD)变化0.1为1个酶活性单位(u)。

1.3.2 多酚氧化酶活性的测定

酶液提取同上。酶活性测定参照朱广廉等的方法[13],略有改动:依次加入0.02 mol·L-1的邻苯二酚1.5 mL,0.05 mol·L-1磷酸缓冲液1.5 mL,对照以蒸馏水代替酶液,反应在30℃下温育2 min,TU-1800SPC紫外可见分光光度计测OD398的变化。

1.3.3 丙二醛(MDA)含量的测定

MDA含量测定参照邹琦的方法[14]:取0.5 g叶片,加少许石英砂和10%的TCA(三氯乙酸)8 mL,冰浴研磨,匀浆于10 000 g冷冻离心10 min,取上清液2 mL加入0.6%硫代巴比妥酸(TBA)2mL混匀,后于沸水浴反应20 min,迅速冷却,离心。取上清液测定532 nm、600 nm和450 nm波长下的吸光度。用蒸馏水作参比,计算公式如下:

CMDA(μmol·L-1)=6.45(OD532-OD600)-0.56 OD450

MDA含量(μmol·g-1FW)=CMDA×样品提取液体积(mL)/样品鲜重(g)

1.3.4 叶绿素含量的测定

称取0.5 g叶片,放到研钵中,加石英砂少许,丙酮3 mL,研磨成匀浆,再加入5 mL丙酮,搅拌提取5 min,静置在暗箱里过夜提取,第2天得到深绿色的提取液,观察绿渣呈无色后用漏斗过滤,滤液即为色素提取液。分别以提取溶剂为空白,扫描测定提取液的吸收值A663、A645。根据提取液中叶绿素浓度,换算成每克鲜叶中叶绿素含量[mg·g-1(FW)]。

利用Arnon公式计算叶绿素的浓度:

叶绿素a浓度(mg·L-1):Ca=12.7 A663-2.69 A645;

叶绿素b浓度(mg·L-1):Cb=22.9 A645-4.68 A663;

叶绿素总浓度(mg·L-1):C(a+b)=Ca+Cb=8.02 A663+20.21A645。

1.4 数据处理

利用EXCEL和SPSS分析软件进行叶锈病病情指数与各个生理指标比较分析和各个生理指标的差异分析。

2 结果与分析

2.1 不同发病程度下叶锈菌对杨树叶片内过氧化物酶(POD)活性的影响

健康杨树叶片在接种落叶松-杨栅锈菌后,POD活性发生了明显变化,酶活值呈现梯度增长,始末变化量为29.86 U·g-1(FW)*min,并在5级发病程度达到最大活性值83.11 U·g-1(FW)* min,而对照组中酶活力均保持在一个较低的稳定水平。POD活性试验表明:不同发病程度下杨树叶片内POD活性均与健康对照差异显著(P<0.05)(图1),说明病原菌的入侵改变了青杨叶片组织内的POD酶活性系统的代谢变化,随着感病指数的增加POD活性逐渐增强。

图1 不同感病程度POD含量

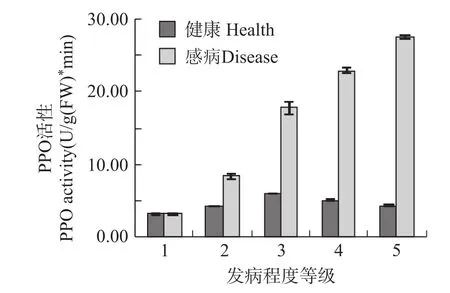

2.2 不同发病程度下叶锈菌对杨树叶片内多酚氧化酶(PPO)活性的影响

由图2可知,在不同生理时期内健康青杨叶片组织内的PPO活性均无显著变化。接种落叶松-杨栅锈菌后,随着感病程度的增加PPO活性呈规律性增长,2~5级发病程度的PPO活性均明显高于健康对照的PPO活性,分别与对照组差异显著(P<0.05)。在5级发病程度下,PPO活性达到峰值27.53 U·g-1(FW)*min,是同时期对照组PPO活性4.34 U·g-1(FW)*min的6倍。

图2 不同感病程度POD含量

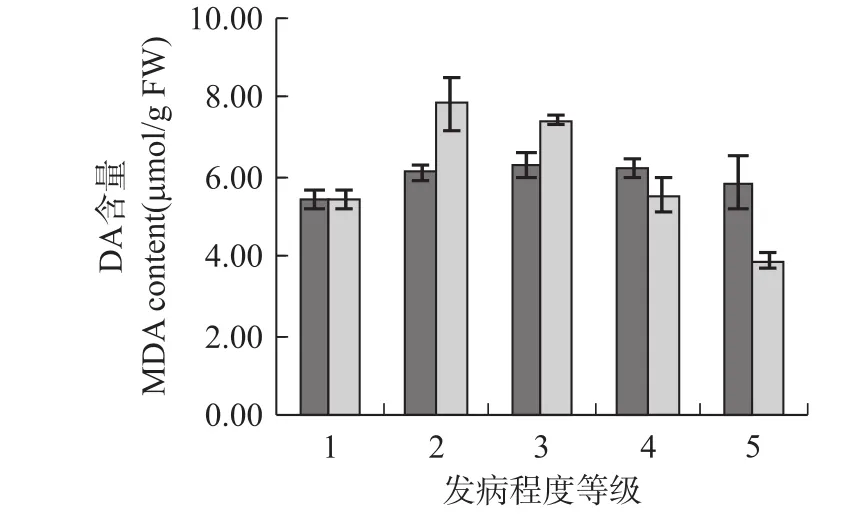

2.3 不同发病程度下叶锈菌对杨树叶片内丙二醛(MDA)含量的影响

健康对照组中MDA含量变化幅度较小,2级发病程度MDA含量达到峰值6.34μmol·g-1(FW),最大变化量为0.96μmol·g-1(FW)(图3)。感病组中,接种落叶松-杨栅锈菌后均引起MDA含量一定范围内的增加或降低。感病初期,MDA含量急剧上升,并在2级发病程度下达到最大值为7.87 μmol·g-1(FW),比健康对照组增幅28.6%;3级发病程度下,MDA含量略有下降,但仍维持在较对照高的水平上;4级发病程度下,MDA含量下降至5.53μmol·g-1(FW),明显低于对照;5级发病程度下,MDA含量达到最低值3.90μmol·g-1(FW),比健康对照组降低33.6%。

图3 不同感病程度MDA含量

2.4 不同发病程度下叶锈菌对杨树叶片内叶绿素(Chl)含量的影响

接种落叶松-杨栅锈菌后,不同感病时期内青杨叶片组织中叶绿素含量均呈下降趋势,分别与对照组差异显著(P<0.05)(图4),说明病原菌的侵入影响了植株叶片内叶绿素的合成,降低了植株的光合作用,从而影响了植株的正常生长。2级发病程度下,植株叶片内叶绿素含量骤降,比健康对照组降低15.1%;3~5级发病程度下,叶绿素含量下降趋势较为平稳,始末变化量为124.60 mg·g-1(FW)。

图4 不同感病程度叶绿素含量

2.5 生理指标与感病程度的相关性

将接种落叶松-杨栅锈菌后的各生理指标因子的平均值与感病程度进行相关性分析(表2),其中POD活性与感病等级达到显著水平(P<0.05);PPO活性与感病程度也呈显著相关(P<0.01),且两生理指标与抗病性密切正相关;而叶绿素含量与感病等级成显著负相关(P<0.01)。此外,MDA含量与感病程度没有达到显著水平,即MDA与感病程度不具有相关性。1-3级发病程度下,各生理指标的变化幅度较为明显,而在4-5级发病程度下,各生理指标变化量趋于平缓,说明健康青杨叶片受病原菌侵染后会在短时间内影响叶片组织的生理代谢,从而改变叶片组织内POD、PPO酶活性,以及叶绿素的含量。

表2 生理指标与感病等级相关性分析Tab.2 Correlation analysis between physiological indices and infection index

3 结论与讨论

自从1958年第1篇与植物病原菌侵染有关的植物过氧化物酶论文发表以来,利用抗性酶检测植物抗性强弱已经成为研究的新热点,国内外大量学者研究表明:过氧化物酶(POD)的活性变化与植物抗性具有密切关系[15]。POD是植物保护酶系的重要保护酶之一,具有快速有效的清除植物组织体内多余活性氧自由基的作用[16]。本试验中接种落叶松-杨栅锈菌后POD活性呈现梯度增长,5级发病程度下达到峰值,这与潘建菁[17]等人对青枯菌侵染烟株后其体内POD活性的变化的研究结果相似,说明健康青杨叶片受到病原菌侵染后破坏了叶片组织内的活性氧自由基平衡,导致寄主叶片组织内的自由基和过氧化物含量增多,寄主需要大量POD快速有效的清除叶片组织内多余的代谢物质,因此在感病初期和中期POD含量骤升,随着感病程度的增加,POD含量逐渐呈现梯度增长,并在5级发病程度下达到最大。此外,POD活性与感病等级的相关性分析表明:POD活性与感病等级达到显著水平(P<0.05),并与抗病性密切正相关,这也与李华琴[18]对小麦抗、感品种接种菌种后叶片的POD活性变化结果相一致,说明在一定程度上POD可以看作是植株内部病变的“生化症状”[19],植株叶片组织内POD活性的变化可以作为检测和鉴定杨树抗叶锈病的重要指标之一。

多酚氧化酶(PPO)活性的变化是植物受病原菌侵染后的一种防御性反应,它可氧化体内酚类物质,形成对病原微生物具有更高毒性的醌类物质,限制病原细菌的进一步扩展,从而抑制病原菌葡聚糖酶活性[20]。沈业寿[21]等认为PPO活性的增加直接与品种的抗病性成正比。本研究结果表明:接种落叶松-杨栅锈菌后,随着感病程度的增加PPO活性呈规律性增长,并与感病等级呈显著正相关(P<0.01),这与徐建华[22]等对多酚氧化酶的活性变化与魔芋的抗病性的研究结论相一致。结合王润华[23]、张建军[24]、宋从凤[25]等人的研究可推测当病原菌侵染寄主植物时,多酚氧化酶与底物接触把酚类物质氧化成对病原菌毒性更强的醌(或其衍生物),而醌对病原菌有毒杀性,会引起植物体内多酚氧化酶活性的升高,对植株自身起保护作用,因而PPO活性与植物的抗病性呈正相关[26]

丙二醛(MDA)是机体内脂质过氧化的最终产物之一,在一定程度上可反映植物受氧化伤害的程度[27]。大量研究也表明:MDA在植物体内的含量与植物细胞膜系统的变化具有相关性,当植物体内的MDA含量超过一定的阈值植物膜系统将会遭到破坏[28]。2级发病程度下,叶片内MDA含量急剧上升,比健康对照增长28.6%,结合何开跃[29]等的研究可以推测感病初期植物叶片生物膜功能遭到破坏或丧失,通透性损伤,自由基过多,导致MDA大量累积。随着感病程度的增加,POD活性增强,使得膜系统多余的自由基得到转化,植物细胞膜系统生理活动正常,MDA含量逐渐恢复平衡。尽管MDA含量与感病程度没有达到显著相关水平,但是仍可以通过测定接种病原菌后MDA含量的变化来了解膜脂过氧化的程度,以间接测定膜系统受损程度以及植物的抗逆性[30]。

近些年来,人们对叶绿素的研究已经不再局限于光合作用,而是将叶绿素含量变化与植物的抗病机制联系起来[31]。大部分学者认为有关叶绿素与植物抗病性的关系,在不同植物与病原菌的相互作用中表现不同[32]。本研究接种落叶松-杨栅锈菌后,不同感病等级下青杨叶片组织中叶绿素含量均呈下降趋势,随着感病等级的增加,叶绿素含量逐渐减少,呈现出明显下降的趋势,说明叶绿素含量的变化与青杨抗病反应有关,这与徐秉良[33]等的研究苜蓿对白粉病的抗性与叶绿素含量的关系中的结论不谋而合,说明病原菌的侵入破坏了植物体的叶绿素的生物合成。换而言之,在某种程度上植物组织叶绿素的含量变化可以反应植物抗病性的高低,研究叶绿素的含量变化对于预测植物抗病性具有一定的理论和实践意义。

[1] 陈祖静,费昭雪,曹支敏等.杨树与叶锈菌互作中的细胞程序性死亡[J].西北林学院学报,2013,28(3):134-137.

[2] 刘登义,李征,李晶等.不同光照强度下豆链格孢菌对白车轴草生理生化特性的影响[J].生态学报,2005,25(8):1874-1880.

[3] 潘建菁,纪成灿,刘冬霞,等.青枯菌侵染后烟株体内过氧化物酶活性的变化及其与抗病性关系[J].中国烟草科学.2004,(3):28-30.

[4] 许传俊,李玲.植物多酚氧化酶的研究进展[J].生命科学研究,2002,6(1):45-55.

[5] 吴美金,王敏,张从宇.赤霉菌粗毒素对小麦幼苗MDA含量和保护酶活性的影响[J].中国农学通报,2010,26(23):168-172.

[6] Laurans F,Pilate G.Histological aspects of a hypersensitive response in poplar to Melampsora Larici-populina[J].Phytopathology,1999,89(3):233-238.

[7] Pei M H,Ruiz C,Harris J,Hunter T.Quantitative inoculation of poplarswith Melampsora Larici-populina[J].Euro.J.Plant Path,2003,109:269-276..

[8] 田呈明,赵鹏,曹支敏.细胞壁降解酶在落叶松-杨栅锈菌与寄主互作过程中的作用[J].林业科学,2008,44(5):79-83.

[9] 李振岐,曾士迈.中国小麦锈病[M].北京:中国农业出版社,2002.

[10] 卢海博,李鸿强,龚学臣等.张杂谷穗分化时期与叶龄指数关系的研究[J].广东农业科学,2012,19:4-5.

[11] 童蕴慧,郭桂萍,徐敬友等.拮抗细菌诱导番茄植株抗灰霉病机理研究[J].植物病理学报,2004,34(6):507-511.

[12] 李合生主编.植物生理生化实验原理与技术[J].高等教育出版社,2005.

[13] 朱广廉,钟海文,张海琴.植物生理学实验[M].北京:北京大学出版社,1990,37-40.

[14] 邹琦.植物生理生化实验指导[M].北京:中国农业出版社,1995.

[15] Baja M,etal.Molecular cloning and expression analysis of peroxidase gene from wheat[J].Plant Molecular Biology,1995,29(24):647-662.

[16] Welinder K G.Superfamily of plant,fungal and bacterial peroxidases[J].Curr Opin Struct Biol,1992,2:388-393..

[17] 潘建菁,纪成灿,刘冬霞,等.青枯菌侵染后烟株体内过氧化物酶活性的变化及其与抗病性关系[J].中国烟草科学,2004,(3):28-30.

[18] 李华琴.小麦抗感白粉病生理生化特性研究[J].贵州农业科学,1983,(2):40-45.

[19] 韩锦峰,林学梧,林智昌.几种植物感病后过氧化物酶同工酶变化的比较研究[J].河南农学院学报,1984(4):1-6..

[20] 谢春艳,宾金华,陈兆平,等.多酚氧化酶及其生理功能[J].生物学通报,1999,34(6):11-13.

[21] 沈业寿,谢继锋,储苏.魔芋感染软腐病后多酚氧化酶和蔗糖酶活性的变化[J]安徽农业科学,2001,(05):611-612.

[22] 徐建华.黄瓜不同抗病品种感染镰刀菌枯萎病菌后几种酶活性的变化[J].植物病理学报,1995,25(3):239-242.

[23] 王润华,张尤凯.过氧化物酶活性变化值与水稻白叶枯病抗性的遗传相关研究[J].华南农业大学学报,1997,18(1):75-80.

[24] 张建军,李祥,侯明生;小麦品种对梭条斑花叶病毒病抗病特性的研究[J].抗病性与植株内多酚氧化酶活性/过氧化物酶活性及其同工酶酶谱的关系[J].华中农业大学学报,1996,15(5):420-425.

[25] 宋从凤,王金生,施仲美,等.桉树对青枯病抗性与过氧化物酶及同工酶关系的研究[J].广西林业科学,2000,29(1):7-10.

[26] Gentile IA,Ferraris L,Matta A.Variation of Phenoloxidase activities asa consequence of stress that induce resistance to Fusarium wilt of tomato[J].phytopathol,1988,122:45..

[27] 周莉娜,曲东,邵丽丽,等.干旱胁迫下硫营养对小麦光合色素MDA含量的影响[J].西北植物学报,2005,25(8):1579-1583.

[28] 商闯,马春红,翟彩霞.丙二醛(MDA)含量在玉米诱导抗病过程中的变化[J].华北农学报,2007,22:29-32.

[29] 何开跃,李晓储,黄利斌,等.冷冻胁迫对福建柏苗可溶性糖和丙二醛(MDA)含量的影响[J]·江苏林业科技,2007,27(6):6-8.

[30] 吴美金,王敏,张从宇.赤霉菌粗毒素对小麦幼苗MDA含量和保护酶活性的影响[J].中国农学通报,2010,26(23):168-172.

[31] 刘庆元,朱燕民.黄瓜不同品种抗霜霉病机理的初步研究[J].河南农学院学报,1984,(3):56-59.

[32] 李淑菊,吕淑珍,马德华,等.黄瓜对黑星病的抗性机理[J].华北农学报,1997,12(2):121-124.

[33] 徐秉良,李敏权,郁继华.苜蓿对白粉病的抗性与叶绿素含量的关系[J].草业科学,2005,22(04):72-75.

Effects of Poplar Leaf Rust on the Physiological M etabolism of Populus cathayana under Different Disease Degrees

QIN Qiong WEIShu-fang DU Ke-yun

(Bureau of Agriculture and Forestry,Quxian 635200,Sichuan,China)

Pot cultivation experiments were used to study the effects of Melampsora larici-populina on the physiologicalmetabolism of Populus cathayana under different disease degrees,specifically on the activities of its POD,PPO enzymes,and the contents of its MDA and Chlorophyll.The results showed that the changes of physiological indexes of poplarswere closely related with their disease degree.After inoculation with M.larici-populina and with the increasing of disease degrees,POD activity showed a gradient growth and reached itsmaximum value at the end;As compared with the control groups,PPO activity increased regularly,and there were significant differences with the control(P<0.01);To chlorophyll content,it decreased significantly in the whole process;While the MDA content decreased slowly after a rapidly increase,and it peaked in themid susceptible period.The correlation analysis of physiological indexes and disease degrees showed that the activities of POD and PPO were positively related to the disease degree(P<0.05;P<0.01);And the chlorophyll content was negatively related to it(P<0.01);and there was no significant correlation between MDA content and disease degree.

Poplar,Leaf rust,Physiologicalmetabolism,Enzymatic activity

S763

A

1003-5508(2016)06-00-0

10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.06.019

2016-09-08

秦 琼(19 -),。

doi:10.16779/j.cnki.1003-5508.2016.06.020