水氮互作对水稻产量及品质的影响

2016-03-23郭群善

郭群善, 贺 玮

(1.新乡市水利勘测设计院,河南 新乡 453000;2. 新乡职业技术学院,河南 新乡 453006)

水稻是我国第一大高产粮食作物,其播种面积虽然仅占全国粮食种植总面积的30%左右,但稻谷产量却占全国粮食总产的40%左右,全国有60%以上的人口以稻米为主食,84%的稻米是直接消费的口粮[1-3]。河南省常年水稻种植面积67万hm2左右,其中籼稻种植面积50万hm2左右[4]。

河南省是农业大省,人均水量和亩均水量只相当全国的1/5和1/6,且时空分布很不均匀,其中农业用水占全省年平均用水量的70%以上[5]。近年来,随着社会经济的不断发展,工业用水、居民生活用水和农业用水之间的矛盾日益突出,加上气候异常,旱、涝灾害时有发生,水资源短缺已严重影响了我省的经济发展和工农业生产。水稻作为农业用水大户,在其生产过程中,传统的灌溉方式造成水分生产效率低下、水资源浪费的现象仍较普遍,严重制约着水稻生产的发展,对区域农业高产稳产造成严重威胁[6,7]。因此,开展水稻高效用水研究迫在眉睫。以肥、水高投入为主要特征的现代稻作方式在实现水稻增产的同时,对稻米品质也产生了严重的负面影响[8]。开展高产、优质协调的稻作理论与技术研究对于提升我国稻作水平,增加优质米供应具有重要意义。

有关水肥的耦合特别是土壤水分与氮肥的协同作用对水稻生理特性、产量形成、物质运转以及籽粒灌浆特性的影响方面的研究较多,涉及到稻米品质也多集中于外观品质和碾磨品质方面[9-11],而从水分利用的角度解析稻米品质形成机理方面的研究内容却少有报道。基于此,本项目通过田间小区试验,设置不同灌溉方式和施氮水平处理,从水分利用的角度研究水、氮互作对水稻水分利用及产量和品质形成的影响,为发展水稻优质高产栽培技术提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验设计

供试材料为郑稻18和信粳18,5月16日播种,旱育秧,6月17日单苗移栽,株行距为20 cm×20 cm,移栽叶龄为四叶一心,10月13日收获,全生育期152 d。

试验设置常规灌溉(CI)、湿润灌溉(SI)和控制灌溉(KI)3种灌溉方式,控制灌溉除返青期保持0~25 mm的水层和黄熟期自然落干以外,其他各生育期均无灌溉水层,土壤含水率上限为饱和含水率,分蘖期、拔节孕穗期、抽穗开花期及乳熟期的根层土壤含水率下限取饱和含水率的60%和70%进行组合;湿润灌溉抽穗后干湿交替,即当土壤含水率降至饱和含水率的90%时灌溉至薄水层,黄熟期自然落干,抽穗前按常规灌溉管理;常规灌溉返青期保持0~25 mm的水层,分蘖后期晒田,黄熟期自然落干,其他各生育期建立0~40 mm水层。氮肥施用尿素,设中等施肥量(MN,225 kg/hm2)和高施肥量(HN,300 kg/hm2),以不施肥(CK)为对照。小区筑埂并用塑料薄膜包裹以防串水串肥,面积28 m2,3次重复。

1.2 观测项目与方法

(1)土壤含水率。利用烘干法分层(每20 cm一层)观测稻田0~100 cm土层土壤含水率;

(2)株高。在水稻生育期内利用0.1 cm的直尺挂牌定点测量各处理的植株高度,每处理的3个小区分别选5穴测量;

(3)茎蘖动态。在生育期内每小区选5穴每隔10 d测定单穴分蘖数;

(4)叶面积。分别于分蘖、拔节孕穗、齐穗、乳熟和黄熟期,按每小区茎蘖平均数取50 cm×50 cm面积的植株,采用比重法测定叶面积指数;

(5)植株地上部干物质。分别于分蘖、拔节孕穗、齐穗、乳熟和黄熟期取3穴长势一致的植株,分茎、鞘和叶片分别测定地上部干物质质量;

(6)籽粒品质指标。按照中华人民共和国国家标准《GB/T17891-1999 优质稻谷》测定。

1.3 数据处理

使用Microsoft Excel 2007和SPASS软件进行数据处理及统计分析。

2 结果与分析

2.1 水氮互作对水稻产量及灌溉水利用效率的影响

3种灌溉方式对信粳18产量的影响未达显著水平(见表1),控制灌溉、湿润灌溉和常规灌溉下产量分别为5 415.0、5 479.5和5 374.5 kg/hm2。与CK相比,施氮显著增加了产量。3种灌溉方式下均表现为中等施氮量产量最高,高施氮量产量有所下降,湿润灌溉达显著水平。进一步分析产量构成因素发现,3种灌溉方式对千粒重无显著影响。与常规灌溉相比,控制灌溉和湿润灌溉下产量较高,主要是由于穗粒数和结实率显著增加。

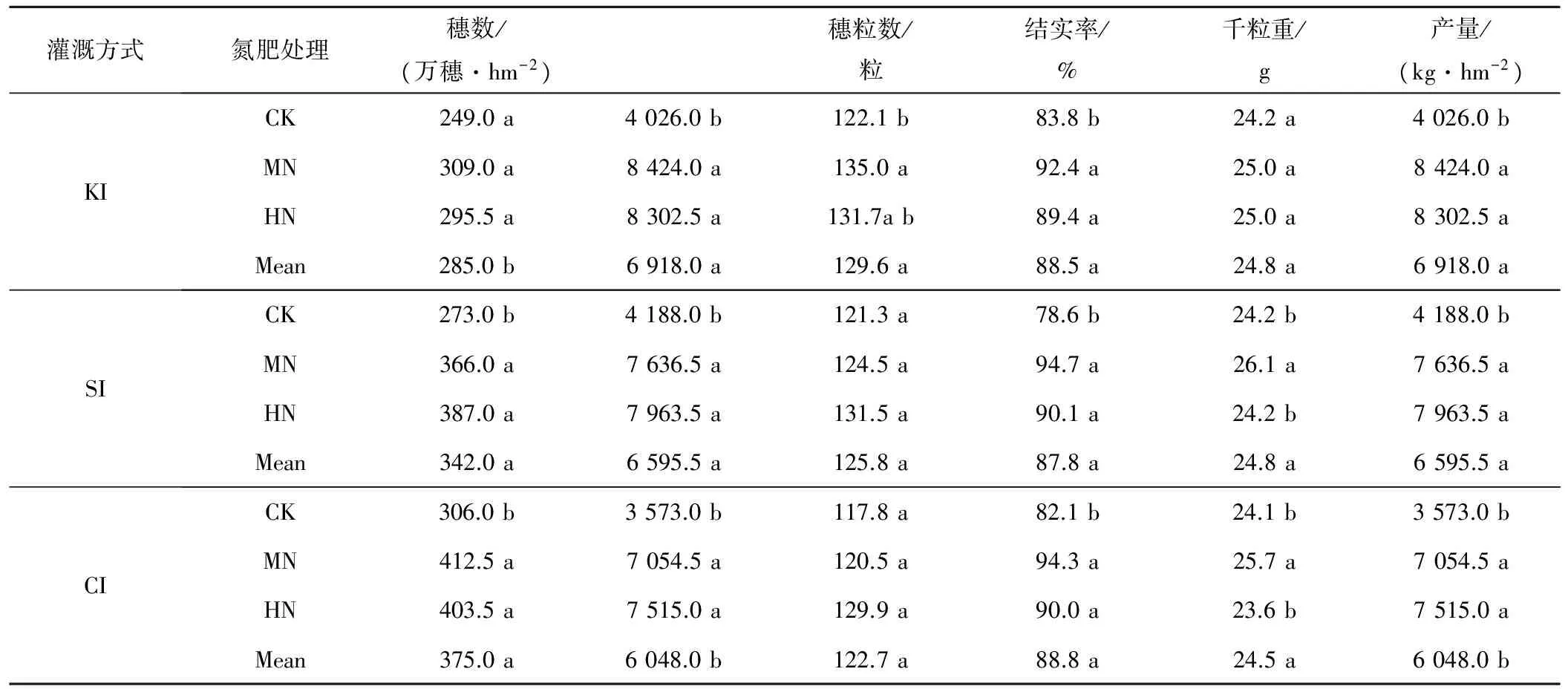

水氮互作对郑稻18产量的影响见表2。控制灌溉、湿润灌溉和常规灌溉下产量分别为6 918.0、6 595.5和6 048.0 kg/hm2,差异不显著。与CK相比,施氮显著增加了产量。控制灌溉下,中等施氮量产量最高,各产量构成因素与高施氮量相比无显著差异;湿润灌溉和常规灌溉下,产量及穗粒数随施氮量增加而增加。

表1 水氮互作对信粳18产量及其构成因素的影响

注:对同一参数标以不同字母的值表示在0.05水平上差异显著,下同。

3种灌溉方式对信粳18的产量无显著影响,而控制灌溉和湿润灌溉显著提高了郑稻18的产量。控制灌溉和湿润灌溉下2个品种的亩穗数下降,但穗粒数和结实率不同程度的增加,产量较常规灌溉有所提高,表明适宜的灌溉方式可以优化群体结构,进而提高产量。与CK相比,施氮显著增加了产量,但随着施氮量的增加,不同灌溉方式下2品种对氮肥的响应有所差异,中等施氮量225 kg/hm2时,信粳18在3种灌溉方式下产量均最高,而郑稻18在高施氮量300 kg/hm2时湿润灌溉和常规灌溉下产量最高,控制灌溉下仍为中等施氮量高于高施氮量。此外,3种灌溉方式整个生育期的灌溉水量分别为285.5 m3(KI)、381.4 m3(SI)和437.6 m3(CI),郑稻18灌溉水利用效率平均分别为1.62、1.15和0.92,信粳18平均分别为1.26、0.96和0.82,进一步表明采用控制灌既方式在减少氮肥用量同时,一定程度上提高了产量和灌溉水利用效率,达到节水省肥的目的。

2.2 水氮互作对水稻生长的影响

2.2.1水氮互作对水稻株高的影响

水氮互作对信粳18和郑稻18株高的影响见图1和图2。

表2 水氮互作对郑稻18产量及其构成因素的影响

图1 水氮互作下信粳18株高变化

图2 水氮互作下郑稻18株高变化

图1中可以看出,分蘖至拔节孕穗期和齐穗至乳熟期株高增长较快,拔节孕穗至齐穗期和乳熟至黄熟期株高增长较为缓慢。成熟时,控制灌溉下平均株高为101.0 cm,湿润灌溉为100.8 cm,常规灌溉则为94.8 cm。KI-MN和SI-MN下株高较CK和HN低,在常规灌溉下株高随施氮量增加而增加。

水氮互作对郑稻18株高的影响与信粳18有所差异,整个生育期株高的增长均较快。成熟时,湿润灌溉下平均株高最大为99.0 cm,常规灌溉最小为86.5 cm,控制灌溉为90.3 cm。3种灌溉方式均表现为随施氮量增加株高增大。

2.2.2水氮互作对水稻茎蘖动态的影响

水氮互作下2品种茎蘖动态变化趋势基本一致(见图3和图4),移栽后30 d时(分蘖盛期)达最大,其后开始下降,分蘖末期晒田后趋于稳定。不同灌溉方式对2品种茎蘖数无显著影响。与CK相比,施氮显著提高了分蘖数,3种灌溉方式均表现为MN条件下分蘖数略高于HN条件下。

图3 水氮互作下信粳18茎蘖动态

图4 水氮互作下郑稻18茎蘖动态

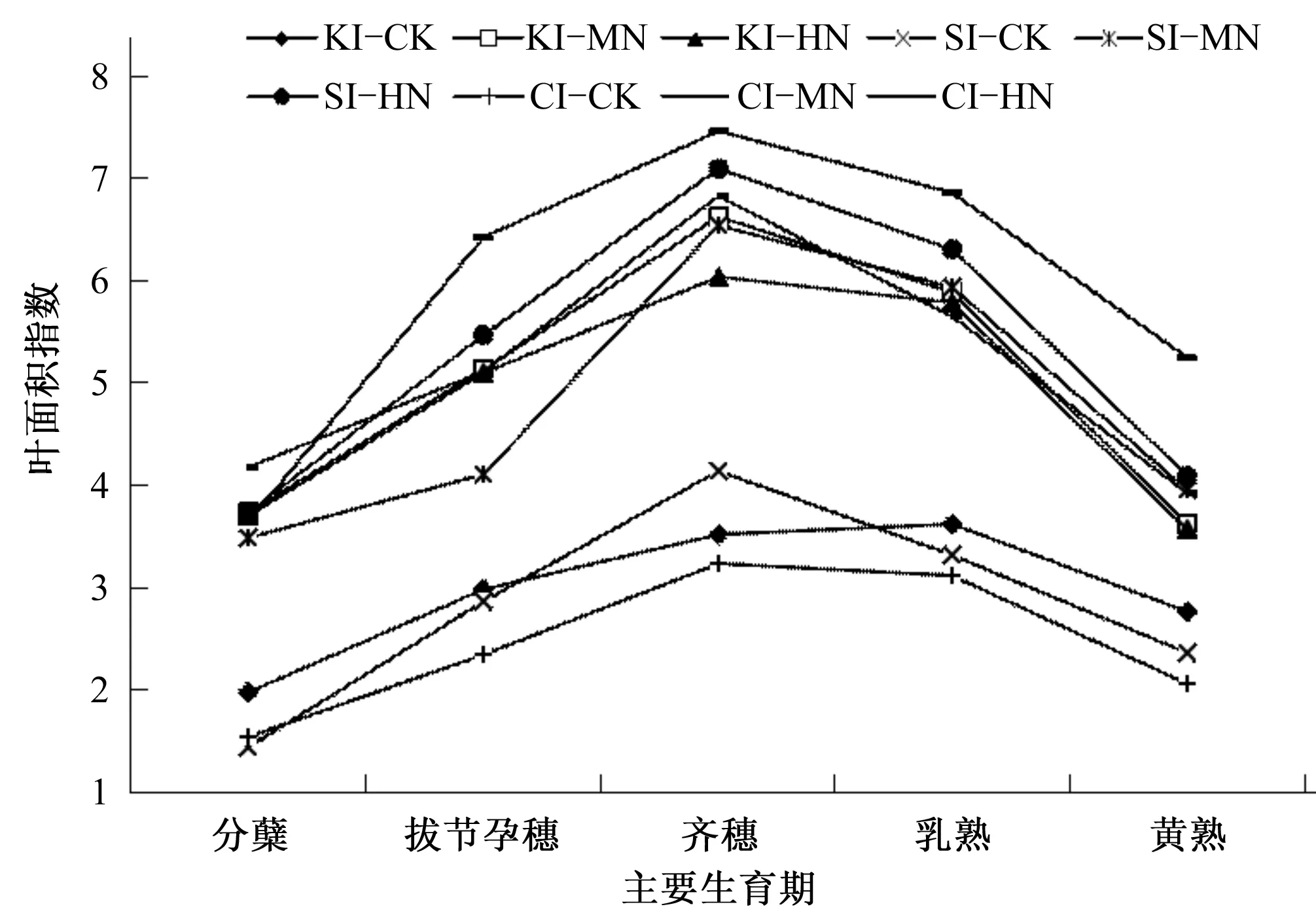

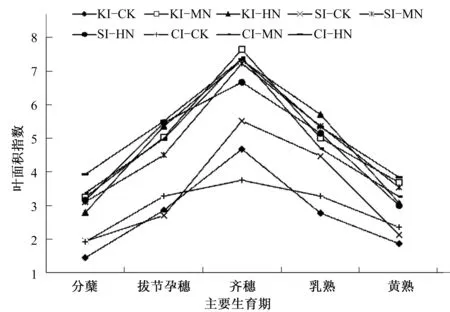

2.2.3水氮互作对水稻叶面积指数的影响

分蘖至黄熟期2品种的叶面积指数变化规律不同(见图5和图6),信粳18叶面积指数随生育期变化较为平缓,齐穗期时达最大,之后逐渐减小。郑稻18叶面积指数分蘖至齐穗期快速增加,齐穗至黄熟期快速下降。不同灌溉方式间叶面积指数无显著差异。与CK相比,施氮显著提高了叶面积指数。信粳18叶面积指数在KI-MN下较高,而在SI-HN和CI-HN下较低。郑稻18叶面积指数在3种灌溉方式下均表现为MN下较高。

图5 水氮互作下信粳18叶面积变化

图6 水氮互作下郑稻18叶面积变化

2.2.4水氮互作对水稻地上部干物重的影响

2品种地上部干物重的变化见图7和图8。可以看出,齐穗至乳熟期地上部干物重积累最快,其次为分蘖至齐穗期,到了灌浆末期趋于平缓,2品种变化规律基本一致。2品种各生育期地上部干物重表现为控制灌溉>湿润灌溉>常规灌溉。与CK相比,施氮显著增加了地上部干物重。信粳18和郑稻18地上部干物重在3种灌溉方式下均表现为MN下较高。

图7 水氮互作下信粳18地上部干物重

图8 水氮互作下郑稻18地上部干物重

2.3 水氮互作对稻米品质的影响

水氮互作对稻米品质各指标影响的方差分析见表3。从表3中可以看出,稻米品质各指标的氮肥效应大于灌溉方式,施氮对2品种出糙率、精米率、垩白粒率、垩白度、胶稠度、直链淀粉、蛋白质和氨基酸等指标有显著或极显著的影响,灌溉方式对信粳18精米率、垩白粒率、胶稠度和氨基酸有显著影响,对郑稻18精米率、垩白度影响显著。水氮互作对信粳18各品质指标无显著影响,而对郑稻18胶稠度、直链淀粉含量、蛋白质和氨基酸含量有极显著影响。

不同灌溉方式对信粳18精米率有极显著影响(见表4),湿润灌溉下平均达67.6%,控制灌溉为66%,常规灌溉为65.6%。控制灌溉下垩白粒率较高,稻米外观品质一定程度上变差,胶稠度和氨基酸含量在控制灌溉和湿润灌溉下显著高于常规灌溉,而蛋白质含量显著低于常规灌溉。施氮能够显著提高籽粒中蛋白质和氨基酸含量,3种灌溉方式下MN和HN处理间差异显著。与CK相比,MN处理增加了稻米的垩白粒率和垩白度,但随着施肥量的增加,HN处理下垩白粒率和垩白度反而有所下降,3种灌溉方式下MN和HN处理间差异显著。

与湿润灌溉和常规灌溉相比,控制灌溉显著降低了郑稻18的精米率和整精米率(见表5)。与控制灌溉和常规灌溉相比,湿润灌溉显著提高了稻米垩白度,降低了蛋白质和氨基酸含量。3种灌溉方式下,增施氮肥显著提高了蛋白质和氨基酸含量。与CK相比,KI-MN处理和SI-MN显著增加了稻米的垩白粒率和垩白度,但随着施肥量的增加,HN处理下垩白粒率和垩白度反而有所下降,MN和HN处理间差异显著。与CK相比,KI-MN处理稻米胶稠度显著增加,KI-HN处理稻米直链淀粉含量显著增加。

表3 稻米品质的水氮互作效应方差分析

注:A因素为灌溉方式,B因素为氮肥处理,A×B表示水氮互作效应;表中数值为均方值;“*”和“**”表示0.05和0.01显著水平。

表4 水氮互作对信粳18稻米品质的影响

表5 水氮互作对郑稻18稻米品质的影响

3 结 论

本试验条件下,控制灌溉和中等施肥量225 kg/hm2(KI-MN)条件下2品种单株茎蘖数、叶面积指数和地上部干物重等指标均高于其余处理;KI-MN条件下显著提高了灌溉水生产效率,2品种产量较高,水氮互作对产量构成因素的影响主要是增加了穗粒数和结实率。

稻米品质各指标的氮肥效应大于灌溉方式,水氮互作对2品种加工、外观及营养品质的影响存在基因型差异,即对郑稻18米质的影响大于信粳18。随施氮量的增加,籽粒中蛋白质和氨基酸含量增加,营养品质一定程度上得到改善,但外观品质随之变差,主要表现为整精米率下降、垩白粒率和垩白度增加,中等施氮量225 kg/hm2较CK和高施氮量更有利于提高稻米品质。不同灌溉方式对稻米品质的影响较小,但综合而言,在控制灌溉和湿润灌溉方式下,稻米加工、外观和营养品质仍略优于常规灌溉。

稻米品质的形成是一个复杂的过程,受自身遗传及外界环境因素(温度、水分、肥料等)的影响[12,13],本研究利用一个生长季的试验资料,仅从栽培措施的角度考虑土壤水分和氮肥对稻米品质(表观现象)的影响,其生理机理还需通过多年的精细试验进行补充完善。

[1] 凌启鸿. 论水稻生产在我国南方经济发达地区可持续发展中的不可替代作用[J]. 科技导报,2004,(3):42-45.

[2] 黄发松,孙宗修,胡培松,等. 食用稻米品质形成的现状与展望[J].中国水稻科学,1998,12(3):172-176.

[3] 梁永超,胡 峰,杨茂成,等. 水稻覆膜旱作高产机理研究[J]. 中国农业科学,1999,32(1):26-32.

[4] 田志强. 河南省水稻生产潜力及增产技术途径研究[D]. 郑州:河南农业大学,2009.

[5] 余承忠. 豫南稻区水稻节水灌溉方式研究[J]. 信阳农业高等专科学校学报,2005,15(3):73-75.

[6] 康绍忠. 新的农业科技革命与21世纪我国节水农业的发展[J]. 干旱地区农业研究,1998,16(1):11-17.

[7] 刘 明,杨士红,徐俊增,等. 控释氮肥对节水灌溉水稻产量及水肥利用效率的影响[J]. 节水灌溉,2014,(5):7-10.

[8] 程旺大,赵国平,王岳均,等.浙江省发展水稻节水高效栽培技术的探讨[J].农业现代化研究,2000,21(3):197-200.

[9] 马 群,张洪程,戴其根,等. 生育类型与施氮水平对粳稻碾磨品质的影响[J]. 作物学报,2009,35(7):1 282-1 289.

[10] 庞桂斌,杨士红,徐俊增. 节水灌溉稻田水肥调控技术试验研究[J]. 节水灌溉,2015,(9):44-47.

[11] 周丽慧,刘巧泉,顾铭洪. 不同粒型稻米碾磨特性及蛋白质分布的比较[J]. 作物学报,2009,(9):317-323.

[12] 蔡一霞,朱庆森,王志琴,等.结实期土壤水分对稻米品质的影响[J].作物学报,2002,28(5):601-608.

[13] 刘立军,李鸿伟,赵步洪,等. 结实期干湿交替处理对稻米品质的影响及其生理机制[J]. 中国水稻科学,2012,26(1):77-84.