镇远民宅

2016-03-17吴正光

图 文/吴正光

镇远民宅

ZHENYUANMINZHAI

图文/吴正光

镇远古城拥有三顶桂冠:全国风景名胜区、全国历史文化名城、全国重点文物保护单位。后者有三处:青龙洞、明城墙、和平村旧址。

镇远之所以能登上全国历史文化名城的殿堂,与别具一格的民宅乡土建筑关系极大。关于住房选址,贵州民谚有言:“鱼住滩,人住弯。”

在山形水势弯曲处安家落户,犹如坐在一把安装有扶手的靠背椅。这把“椅子”一般不会安放在地势平坦的河边,因为山洪暴发、洪水泛滥时,容易被洪水淹没甚至于冲走。

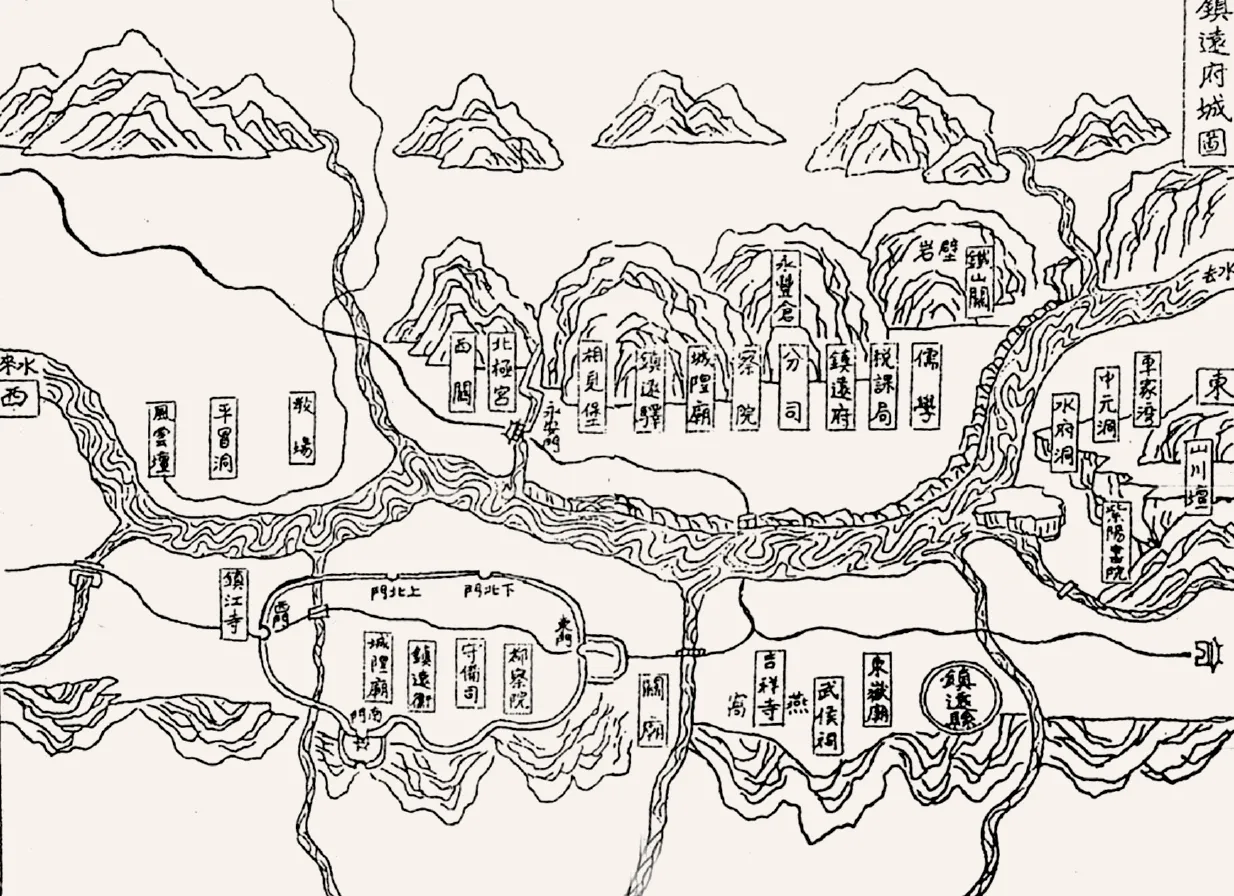

“椅子”放在哪里安全?当然是离河不太远、地势比较高的山麓。更何况,古城镇远是先有“卫城”后有“府城”,居民大多住在“府城”里。

卫城,即“镇远卫”所在地,是驻扎重兵的地方,修建的多半是军营。做买卖,也只能在城墙外的墙脚下进行。而府城则是由于人口不断增多形成的。外来人口多为商户,他们在府城沿河修建商铺,形成一条很长很长的大街。向河边发展已无可能,只有向山麓发展才有出路。于是,一条条与沿河大街垂直的小巷便逐步形成了。有钱人把铺子建在大街上,把住房修建在小巷里,将大街与小巷连接形成一个相互依存的整体。这个整体,错落有致地分布在石屏山麓,被人称为“石屏山古建筑群”,这是最能体现镇远风貌的古代民居群落。

经人测量,东西走向的府城沿河主街,绵延两公里许。临河一面位于街南,石台高筑,台上多为吊脚楼民居。街北民宅依山而建,层层叠起,次第升高,直达山半。抬头望去,那青砖垒砌的马头形封火墙,白灰镶边,彩墨描绘,黑白相间,富有韵律。用青色石板铺设的幽深小巷,路面光可鉴人,忠实记载苗乡古城的似水流年。

1986年冬,我国一批著名的古建筑专家单士元、杜仙洲、祁英涛等,应贵州省文物管理委员会和贵州省文化厅的邀请,到镇远考察,我们有幸参与了接待活动。30年过去了,接待场景历历在目。当年专家们看到的镇远是个什么景象?用中国文物研究所高级工程师、著名古建筑理论家杜仙洲的话说:“镇远街道建筑,后面靠山,前面临河,是个山水城市。府城临河一面,石台高筑,台上修吊脚楼,盖民宅,设店铺。街北民居,依山而建,从下到上,重重叠叠,错落有致,很有韵律。街道组织得很巧妙:大街是商业区,很繁华;小巷是住宅区,很幽静,住在这里,晚上还听到鸡叫。”

朱启钤、梁思成等组建的“营造学社”早期成员、中国建筑学会建筑历史与理论学术委员会主任委员、故宫博物院副院长单士元研究员兴奋地说:“来到镇远,首先一个印象是古城风貌没有遭到破坏,既没有高楼,也没有几十米的烟囱,这是良好的印象。到青龙洞,等于到了仙山楼阁,完全是神仙境界。往下看,旧民居,旧街道,保存得比较完整。再看一下河流,河水清澈见底,就像一幅《宋元明画山居图》,这是其他省市所少见的。”

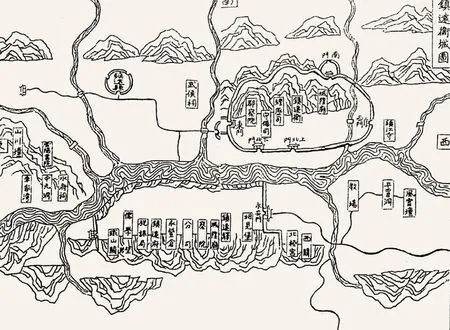

明代镇远卫城图(原载明郭子章《黔记》)

明代镇远府城图(原载明郭子章《黔记》)

中国建筑大师、北京市建筑设计院总建筑师、中国国家博物馆设计主持人张开济总结道:“整个镇远古城,有山有水,是个很美的城市。建筑因地制宜,尺度、风格都很得体,不但够资格作为历史文化名城,而且在历史文化名城里边,可以说是名列前茅。”

当年邀请专家前来镇远考察,一个重要目的是希望镇远能够成为全国历史文化名城。我们在申报过程中得知哪些专家是“评委”。因此,邀请部分“评委”前来贵州考察,指导申报工作。经过“评委”们的实地考察,镇远顺利被国务院公布为全国历史文化名城。

镇远至今尚存许多当地人称之为“印子屋”的三合院、四合院。有人将“印子屋”写成“窨子屋”,可能不对。“窨子屋”是地下室,“印子屋”没有地下室。为什么贵州人把三合院、四合院等合院式建筑称为“印子屋”?因为这类建筑的平面图酷似一颗印章。与贵州毗连的云南,将这类建筑叫做“一颗印”,意思与贵州差不多。

这类“印子屋”建筑,或者一进院,或者两进院,或者多进院,周边垒砌封火墙,形成封闭式建筑。封火墙,有人写成风火墙,肯定不妥,且不吉利。本是用来“封”住火灾的山墙,怎么能变成“风风火火”的山墙?

在镇远,同为“印子屋”,布局并不完全相同。修建在平坦地段的“印子屋”,如谭钧培故居、周达文故居,中轴对称,布局规整,与皖南民居别无二致。

谭钧培故居习称“谭公馆”,位于地势平坦的大菜园村东。谭均培(1828~1894),清咸丰九年(1859年)中举人,同治元年(1862年)中进士,历任山东按察使、江苏布政使、湖北巡抚、云贵总督兼云南巡抚。其故居建于光绪八年(1882年)。有迎客厅、前两厢、正房、后两厢、后房等,占地面积1250平方米。大门开在东南角,门额楷书“中丞第”。至今保存完好,为省级文物保护单位。

周达文故居,位于“卫城”和平街西段南侧。1920年,周达文跟随从事外交工作的父亲迁居北平,次年考取俄文专科学校。1923加入社会主义青年团。同年秋,经李大钊、范鸿劼介绍加入中国共产党。1924年冬被派往苏联学习。1925年“五卅惨案”发生后奉召回国。同年冬又被派往莫斯科中山大学学习。在苏联学习期间,曾为到中山大学讲演的斯大林作翻译。1927年调列宁学院,任中国部负责人。1932年调远东地区,任《工人之路》总编,并参与边疆区党委领导工作。后在1937年的肃反运动中被苏联内务人民委员会逮捕,不久逝世于监狱中。其故居当地人称“周公馆”,为两进院封闭式“印子屋”。分为前后两院,木雕十分讲究,尤以“万字格”栏杆、“寿字纹”栏杆和隔扇门窗格外醒目。抗日战争初期,中共贵州省工委在镇远建立具有中心县委性质的镇远支部,租住“周公馆”前院西厢房,领导抗日救亡活动,“周公馆”因此成为中共镇远支部活动地点。公布为省级文物保护单位后,对其进行全面维修,并在其内举办相关展览。

府城石屏山麓依山就势修建的“印子屋”,因受地形限制,难以整齐划一,布局较为灵活。有一正两厢的,有一正一厢的;有向纵深方向发展的“多进院”建筑,有向横宽方向发展的“多路院”建筑。“印子屋”的大门,为了通往南北走向的巷道,有的朝东南开,有的向西南开。较为典型的“印子屋”有傅氏民宅、陆氏民宅、聂氏民宅、上官民宅、杨氏民宅,等等。

傅氏民宅位于兴隆街仁寿巷,建于清道光年间(1821~1850)。依山就势修建,为两进封闭式院落。有大门、前东厢、正房、后两厢、上房等。陆氏民宅位于顺城街中段北侧,建于清光绪年间(1875~1908),坐北向南,两进封闭式院落。有门楼、前两厢,正房、后两厢等。聂氏民宅位于新中街,建于清末,坐北向南,两进院落。有门楼、前两厢、正房、后两厢等,门楣上书“居之安”三大字。上官民宅位于兴隆街仁寿巷,建于清末,坐北向南,为两进封闭式院落。杨氏民宅位于复兴巷,建于清末,坐北向南,三进封闭式院落。由大门、前房、正房、后房等组成。

苗乡古城的所有“印子屋”,都建有“石库门”。石库门原称“石箍门”,即用石头“箍”住的门。镇远“印子屋”的石库门,多由台阶、门洞、门头三部分组成。台阶多为单数。在传统观念中,单数为“阳数”。住宅为“阳宅”,故崇尚“阳数”。门洞由门砧、门坎、门框、门楣、雀替等石构件组成,其上浮雕麒麟狮子、三级连升、福在眼前、太极八卦、一本万利、二龙抢宝、龙凤呈祥等图案。门头,木结构,垂瓜雕花,称“垂花门”。雕刻南瓜,寓意多子;雕刻莲花,寓意清廉。有的人家,于门额上书写“郡望”。“郡望”取自户主祖先受封之地的地名,或显赫祖先住过的地名。有些姓氏,有多个“郡望”;而很多“郡望”则为多个姓氏所共用。“郡望”相同,证明数百年前,或数千年前,那几家的祖先同住一地,或同出一宗,存在地缘、血缘关系。考察镇远民居,可获知移民信息。

“印子屋”的门窗雕刻,极为讲究。除常见的万字格、回文格、缠枝花、拐子龙外,还有“耕读渔樵”、“福禄寿禧”、“五福捧寿”、“喜上眉梢”、“连年有余”、“积善人家”、“为善最乐”、“岁寒三友”、“十年寒窗”、“清白家声”等吉祥图案。

门窗雕刻最为精湛且保存最为完整的是傅氏民宅。傅氏神龛上醒目写着“江西福主”,表明祖籍江西。据第七代传人说,已在镇远定居了八代。大约200多年前的清嘉庆初年,先祖从江西来到镇远,在码头上当搬运工,当地人称“扛码头”。到第二代,有了较大发展,修建住房,并开设“裕盛老行”,经营木材。后又开办货栈,将木材、桐油、茶叶、药材等山货水运至湖南洪江,又从洪江将棉布、棉纱、陶瓷、铁器等“南货”运抵镇远。据称,道光年间(1821~1850),生意兴隆,为鼎盛时期,在洪江设有分号。同治年间(1862~1874),借用苏元春的顶子做摆设,不慎失火,不得不将货栈屋基赔偿给苏元春修建公馆“光裕堂”。从此以后,傅家败落了。民国年间,生活无着,靠祖母做针线、卖葵花为生。1949年后,划阶级成份,被定为城市贫民。因此,祖屋得以自居到今。

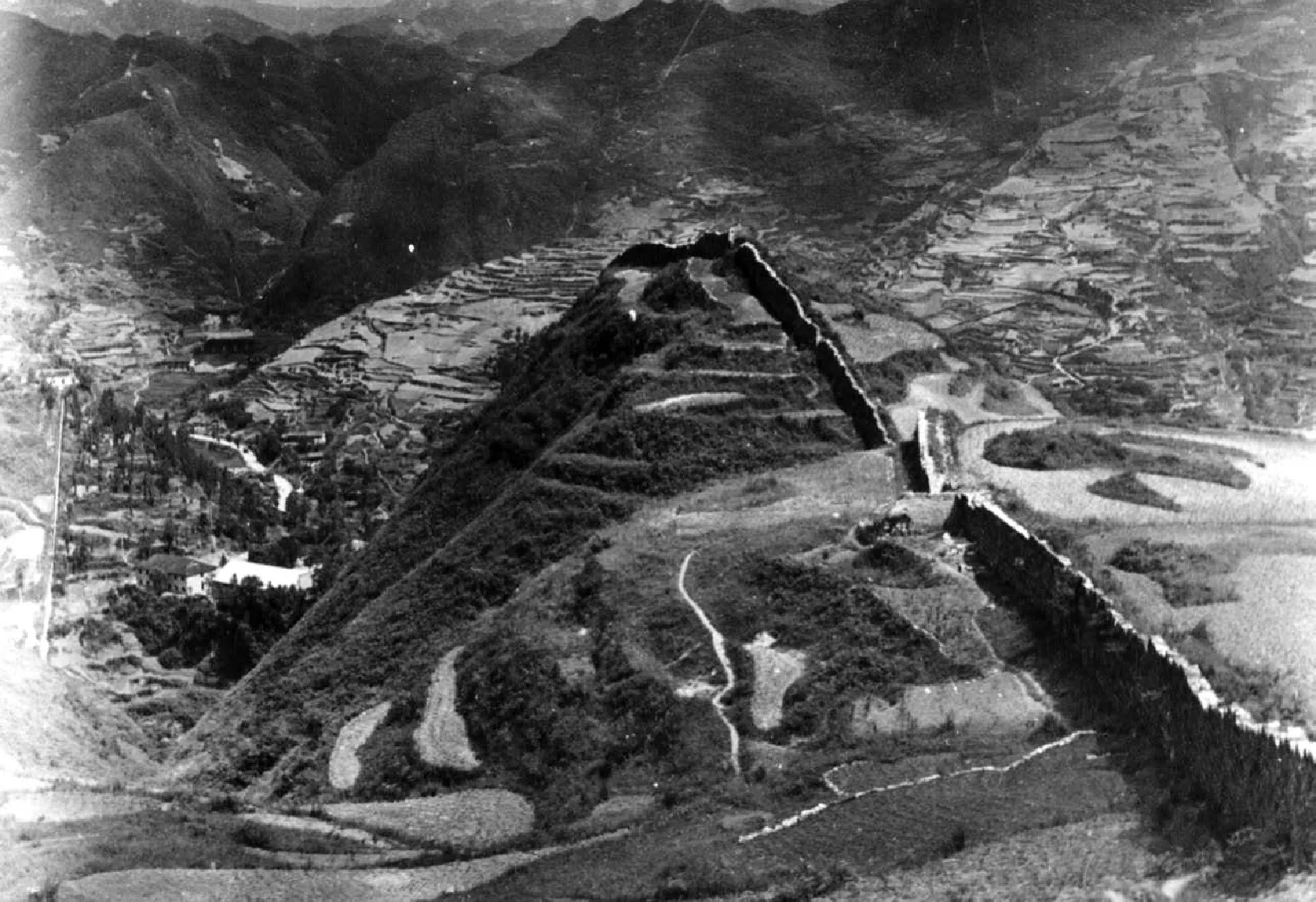

石屏山上的镇远府城墙(摄于1980年)

镇远农村,也有一度辉煌的民宅,江古肖氏民宅是其一。该民宅坐落在山背村,8座封闭式院落,民房42栋,全为穿斗式木结构单檐悬山青瓦顶。正房多为三至五开间,配以两厢。肖氏先辈明初迁徙到镇远,在江古定居,先后涌现出8位名人:肖诗颐、肖广生2位巡抚,肖书妃、肖广职2位贡生,肖书瑛、肖书诚、肖书容、肖书琳4位监生。如今还保留有“中举”后用于悬挂旗帜的“夹杆石”。肖家兴盛于“康乾盛世”,毁于“咸同”战火。多数房屋为清光绪间(1875~1908)重建。时光荏苒,有的已破旧不堪,但仍能透出昔日的辉煌。

无论城乡,凡是汉族民宅,都十分注重神龛。神龛必须安装在正房的“明间”,老百姓叫“堂屋”。堂屋位于住房的中轴线上。因此,住房一般为三开间,或者五开间,个别七开间。如果四开间、六开间,其中边上的一间必须矮一点,术语称“迭落”,民间称“落鳌”,以便保证堂屋居中,好安装神龛。

神龛十分讲究,有的精雕细刻,富丽堂皇。正中楷书“天地君亲师”或“天地国亲师”,两边书写“金炉不断千年火;玉盏常明万岁灯。”“焚香不求金玉满;炳烛但愿子孙贤。”“一念不忘天地德;四时常报祖宗恩。”之类对联。神龛下部,书写“堆金积玉”、“金玉满堂”等文字。

据经常给他人书写神龛文字的先生说,要尽量少为本村寨的住户写,因为书写者每次来到这样的人家,人家的祖先,包括健在的和故去的,都得赶忙起身为其让座。为不轻易惊动人家的祖先,最好给远处的、不常往来的人家写神龛。“文化大革命”中,神龛大多被拆除,张贴毛主席画像,或毛主席语录。“文革”后,有的人家重装神龛,但不一定请人书写,因为县城里、乡场上都有卖的,买回来安装很方便。有人发现,神龛买卖,生意兴隆,一些做房屋装修的个体户,转而经营神龛,成了制作神龛的“专业户”。在镇远,很快形成了“神龛一条街”。但是,用户上街买神龛,避讳说“买”,必须说“请”,否则被认为对祖宗不恭敬。

责任编辑肖凌霄