脑血管介入治疗中的血栓保护装置研究

2016-03-16向勇刚杨国源

【作 者】向勇刚,杨国源

上海交通大学生物医学工程学院,上海市,200030;

脑血管介入治疗中的血栓保护装置研究

【作 者】向勇刚,杨国源

上海交通大学生物医学工程学院,上海市,200030;

该文介绍了脑血管介入治疗中血栓保护装置的原理及设计、制造工艺,并进行了体外模拟实验研究,验证了血栓保护装置的有效性。

脑血管;介入治疗;血栓保护

0 引言

在脑血管介入治疗过程中,如颈动脉支架成型术、动脉瘤弹簧圈栓塞术、急性血栓取栓术中,潜在的风险是病变部位在介入治疗的过程中发生斑块脱落,这种情况一旦出现,脱落的斑块便会流向脑血管远端,轻则容易形成脑血栓,造成局部瘫痪,重则有生命危险[1-2]。在介入治疗过程中,通过预先植入血栓保护装置,避免斑块脱落流向脑血管远端,可减少脑栓塞的发生[3]。

本文介绍的血栓保护装置主要由一个带有伞状滤网的导丝构成。导丝的弹簧头后部与伞状滤网前部之间是一个导入头,有助于穿过脑血管病变区。导入头和滤网骨架也带有显影标记,便于术中进行定位。伞状滤网预装在塑料外鞘管中,鞘管带有侧孔,与带伞状滤网的导丝配合呈快速交换结构。在对病变区实施介入治疗时,先将血栓保护装置穿过病变,使伞状滤网位于病变区远端(即血流的下游);撤回外鞘管使伞状滤网打开,然后可沿导丝对病变部位实施介入操作。操作过程中产生的斑块会被伞状滤网滤住从而保证下游血管不会被堵塞。完成介入操作后再将一较大外鞘管(即回收系统)沿导丝送入,将伞状滤网连同滤住物一同收入鞘中取出体外。

1 结构设计与制造

1.1 血栓保护装置结构

血栓保护装置结构如图1所示。伞状滤网整体为椭球形状,其上部为多孔的薄膜,起过滤栓子的作用,下部空白结构,血流可自由通过。椭球的中部处呈Z形结构,增加了弹性和支撑力,可使伞状滤网与血管壁紧密接触防止血栓漏过。又由于上半球的聚胺酯膜(PU)直接成型在Z形NiTi 骨架上,有牢固的连接强度。聚胺酯膜上开有圆型的孔,孔经约为Φ0.1 mm(100 μm)。根据国外的文献报道,脑动脉血管壁脱落物的尺寸范围在100~300 μm之间[4],故Φ0.1 mm孔径基本上可把脱落物滤住。孔距设计在0.12~0.2 mm之间,主要考虑到PU膜的强度,孔距太小,孔间可能被滤住物扯破,孔距太大孔数过少会增加全部堵塞的风险[5]。

图1 血栓保护装置设计图Fig.1 The design of thrombus protection device

1.2 尺寸设计

伞状滤网外径尺寸为Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8(单位:mm),共6种。其中,Φ3、Φ4采用2.8F输送器,Φ5、Φ6用3F输送器,Φ7、Φ8用3.5F输送器。导丝外径选用0.35 mm,适合大多数脑血管介入器械。

1.3 材料及制造工艺

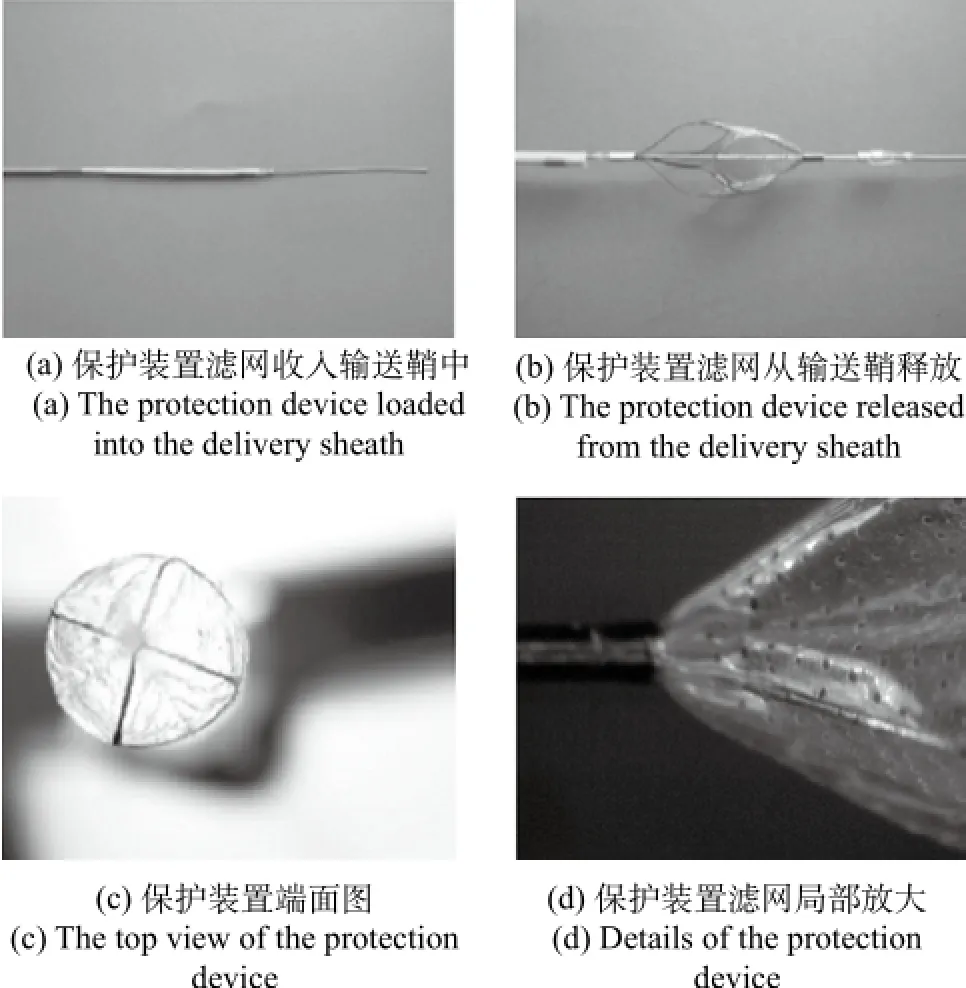

伞状滤网骨架选用了超弹NiTi形状记忆合金管材,采用精密激光切割加工而成原始骨架,用成型模具将切割件撑起,经一定制度的热处理后该NiTi材料具有超弹性,回弹率可达设计直径要求。NiTi管壁0.07 mm,可收入较小的鞘,故这种保护装置最小外径尺寸可达到2.6F。成型后的NiTi骨架表面通过覆膜工艺,在骨架表面涂上一层聚氨酯薄膜,再经激光打孔工艺形成100 μm的孔状结构。最后通过精密压握及热熔等工艺,将伞状滤网与导丝进行组装焊接,完成保护装置制造过程。样品如图2所示。

图2 血栓保护装置样品图Fig.2 The sample of thrombus protection device

2 体外试验

2.1 试验目的

在体外管道中用模拟血液模拟血液循环,用模拟栓子模拟血栓,通过测试以下两项目,从而确认保护装置滤住血栓性能,以及滤住血栓后血液通过性能。

(1) 保护装置对不同尺寸的栓子0.1、0.2、0.3(mm)的滤住与通过比例,确认过滤性能;

(2) 研究在滤住不同尺寸,不同量血栓的条件下,通过保护装置两端的压差,流量确认保护装置的血流通过效果。

2.2 试验方法

选取与血液比重及粘度相似的液体为模拟血液,(如50%丙三醇水溶液);选取与血液比重相同的高分子粒子为模拟栓子(如聚乙烯醇);用内径5 mm(误差<±0.2 mm)的透明玻璃圆管做模拟血管,圆管上有侧孔,分别用于置入保护装置、注入栓子并测压。

测试系统由蠕动泵、模拟血管、模拟血液、栓子收集系统和贮液池等几部分组成。体外测试系统原理如图3所示。整个系统由蠕动泵提供循环动力,该泵能产生不同流量和频率的脉动流,以模拟血液在人体动脉内的流动,血栓保护装置的体外试验研究实物图如图4所示。

图3 体外测试系统原理Fig.3 The vitro test principle design

图4 体外测试实物图Fig.4 The vitro test equipment

2.3 实验参数和变量

实验参数为:直径100 μm、200 μm、300 μm的三种栓子;栓子数采用100个;初始压力P0设定为90 mmHg(1 mmHg=133.32 Pa);初始流量设定为(3、4、5)mL/s;分别采用血栓保护装置和PET编织网进行测试。

2.4 试验结果及讨论

(1) 在不同初始流量下分别测定保护装置和PET编织网置入后血流量的改变以及模拟栓子的捕获率,结果见表1,实验中采用模拟栓子数为100个,模拟栓子直径为100 μm。

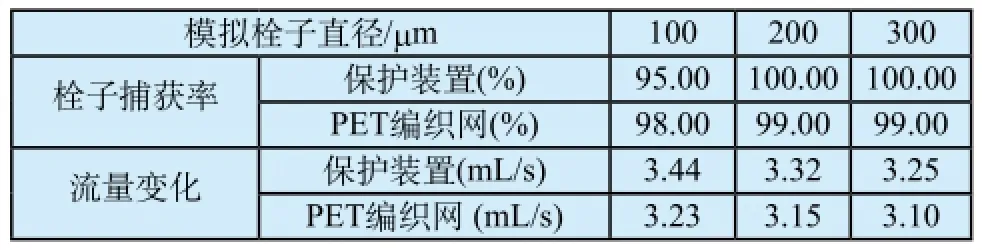

(2) 不同模拟栓子直径下测定栓子捕获率(%)以及模拟血液的流量变化见表2,其中栓子数为100,初始流量为4 mL/s。

表1 不同初始流量下植入保护装置后血流量的改变以及栓子捕获率Tab.1 The blood flow change and the thrombus capturing rate after the device released

捕获率为(100-T)/100×100%

表2 不同模拟栓子直径下植入保护装置后的栓子捕获率以及血流量的改变Tab.2 The thrombus capturing rate and the blood flow change after the device released.

经分析在实验(1)中,保护装置栓子捕获率略底的原因是:蠕动泵压力发生周期变化时,伞状滤网贴边力随之变化,而透明玻璃圆管内径不变,从而影响滤住率。而后的试验(2)证明换用软质硅胶管可提高滤住率。

试验结果表明血栓保护装置滤住血栓后血液通过性能优于PET编织网;保护装置滤住血栓性能达到95%以上,可满足临床使用要求。

[1] 张鸿祺, 毛之奇. 神经介入诊断与治疗的发展[J].中华神经医学杂志, 2011, (5): 433-434.

[2] 李子付, 黄清海, 刘建民, 等. 远端滤网保护伞在症状性颈内动脉闭塞血管内再通治疗中的应用[J]. 中华神经外科杂志, 2015, (1): 4-5.

[3] 李慎茂, 凌锋, 缪中荣, 等. 颈动脉狭窄血管内支架治疗并发症的临床分析[J]. 中国脑血管病杂志, 2005, (2): 60-61.

[4] Hungerford JP, Chaudry I, Turner R,et al. Distal protection for treatment of complete cervical internal carotid occlusion[J]. Neurointerv Surg, 2012, 4(1): 40-42.

[5] Bosiers M, Scheinert D, Mathias K. Carotid stenting with distal protection in high-surgical-risk patients: one-year results of the ASTI trial[J]. Card Vascul Intervent Radiol, 2015, 38(2): 296-297.

Research of the Thrombus Protection Device During the Cerebral Vascular lnterventional Therapy

【 Writers 】XIANG Yonggang, YANG Guoyuan

College of Biomedical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200030

cerebral vascular, interventional therapy, thrombus protection

R542.22

A

10.3969/j.issn.1671-7104.2016.01.010

1671-7104(2016)01-0035-03

2015-08-11

向勇刚,E-mail: yg_xiang@sohu.com

【 Abstract 】This article introduces a cerebral thrombus protection device for the cerebral interventional treatment, also introduces the principle, design and manufacturing process of the device, and confirmes the effectiveness in vitro experiment.