苏妮缇·南希:印度的女性主义寓言家

2016-03-15王春景

王春景

女性不仅仅是自然性别,更是文化符号,这就是波伏娃所强调的,女人不是天生的,是被造就的。女性在成长过程中所阅读的童话、寓言、故事等都在塑造所谓的女性气质,塑造社会所认同的公主、淑女及不同时代的理想女性。在童话故事中,女孩子美丽可爱、温柔顺从、忠贞不渝,经过磨难最终获得了王子的爱,得到了幸福。童话世界表面的美好背后是男权社会的价值观念,随着女性主义的发展,作家们开始用新的眼光看待人们耳熟能详的童话,用新的方式讲述童话,让读者看到传统童话背后的冰冷现实。

在重写经典的女性作家中,来自印度的苏妮缇·南希以其理性冷峻的寓言书写令人印象深刻。印度是个故事发达的国度,因为根深蒂固的宗教文化传统,印度人的历史意识淡薄,故事思维强大。季羡林先生曾经说,世界上有三分之一的故事老家都在印度。在被问到为什么喜欢写寓言故事时,苏妮缇说:“没人知道作家的思想为什么以一种特定的方式运转,它就那样存在着。原因也许是我在印度长大。在这里,每次人们问什么问题,答案都是在故事里。我们是讲故事的国度。”

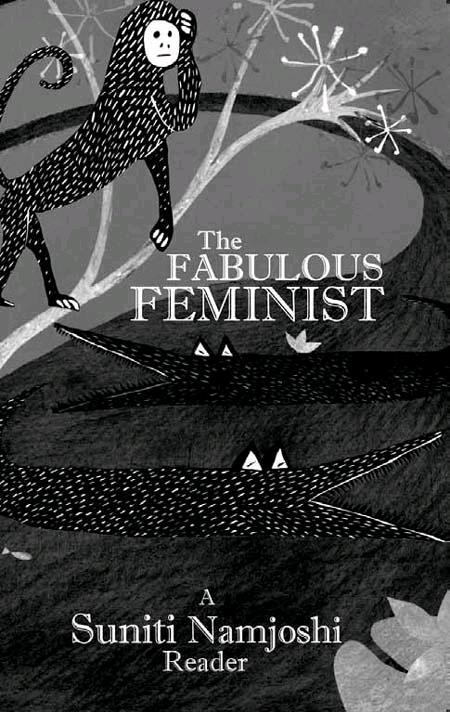

1981年苏妮缇出版的《女性主义寓言》被人称赞为“小型的女性主义经典”,这部作品对印度、希腊、阿拉伯及其他地区的各种故事进行了重写。在她笔下,古老的故事成为女性生存境遇的隐喻,表达了作家强烈的女性主义立场。她对古老故事的解读,是一种阐释,更是一种解构。

丑小鸭变成白天鹅的故事流传甚广,在苏妮缇笔下,这只小鸭子有了确定的女性性别,她学习了有关天鹅的所有知识,通过不懈的努力,最终被接纳为天鹅的一员。这一事件在鸭子中引起轩然大波:一些鸭子为这种进步感到高兴,另一些鸭子却抵制这种想和天鹅一样的尝试,还有一些鸭子认为这只小鸭子欺骗了它们。它们去找安徒生,安徒生指出它们真正的问题是要了解鸭子的特性是什么,天鹅的价值在哪里,如何讲述自己的故事。安徒生所塑造的丑小鸭和白天鹅是暗含等级差别的二元对立关系,经常被后来的人们用来形容女性的蜕变,其中的优劣等级关系不言自明。苏妮缇用新的结局解构了丑小鸭的蜕变,提出了新的问题:如果丑小鸭都变成白天鹅,鸭子还有没有存在的价值?如果丑小鸭都变成了白天鹅,白天鹅何谓白天鹅?

另外一个被她重写的故事是豌豆公主的故事。在她笔下,豌豆公主因为过分的敏感无法像正常人一样生活,人们只好把她跟外界一切不好的东西隔离开来,王宫里不能有长相丑陋的人、病痛的人,她穿的衣服必须用极细的丝织成,为此,国王命令全国人民都加入纺织的工作。但最终,仅仅一场小感冒就让她一命呜呼了。豌豆公主因为对环境的敏感,因为其不同寻常的贵族气质得到王子的宠爱,但苏妮缇让读者看到,这样一个美丽、娇弱、敏感的女子是不可能在现实中存活的,她只是男人们塑造出来的一个可爱的形象,这一形象背后是男权社会的阴谋,那就是让女性失去塑造自己的能力,只能蜷缩在男人的羽翼之下。

苏妮缇的童话故事中最著名的是爱迪缇系列故事,如《爱迪缇与独眼猴》《爱迪缇与海圣女》《爱迪缇与泰晤士河龙》《爱迪缇与科技圣女》。台湾旅行作家陈念萱称之为印度的《爱丽丝漫游记》:“爱迪缇冒险故事的系列发展,刚好从人生不同的角度,去诠释了纯真孩童的视野,而完整地建构了儿童人格发展的重要元素:运用纯真的爱与勇气化解人生大道上的困境与难题,享受友谊与冒险之间的平衡关系,从中启发智慧的开展。爱迪缇,将成为印度人的爱丽丝化身,赋予不同风味的慈悲与智慧历险之旅。”

苏妮缇的童话有着跨文化的背景,也不仅仅是写给孩子的故事。“我其实并不是一个真正的儿童文学作家。很久之前的80年代,我从英国给国内的孩子寄书,我发现它们是关于基督教的,人物也是盎格鲁·撒克逊人的名字,这些书有什么‘我们在里面吗,孩子们问。所以这些书是为我的侄女爱迪缇写的。我没想出版它们。”她的故事有着复杂的互文本性,如《爱迪缇与龙》与西方传统史诗《贝奥武甫》及《圣乔治与龙》有互文关系,她虽然沿用了原来作品中的一些人物,但人物关系和主题却发生了很大的改变。传统文本中的英雄都是男性,都代表着主流文化的价值,与之对立的是妖魔,是要被消灭的生命。苏妮缇把主人公改变为女性,她们与妖魔的关系也不是对立的关系,似乎多了些惺惺相惜。作家在这样的故事中挑战了传统的中心——二元对立的价值模式,质疑了传统的社会秩序。

苏妮缇对女性作为第二性的思考通过这样的重写得到了深化,她在重写中给予了被忽视的女性更多的话语权。1984年她写作了《凯列班的射击》,2006年写了 《西考克拉斯》,这两部作品都与莎士比亚的《暴风雨》有关。凯列班原是《暴风雨》中岛上的怪物,他被普洛斯彼罗征服,他的岛已经成为普洛斯彼罗掌控的世界。他的母亲西考克拉斯在原作中没有什么地位,是完全被忽视的角色。苏妮缇在重写中把凯列班设置为女性,她与普洛斯彼罗的女儿米兰达构成了新的合作关系,而西考克拉斯重新得到了自己的岛。苏妮缇说:“西考克拉斯在我的诗里还活着··她依然凶猛无畏,但是她老了,而且知道死亡就在不远处,不需要思考··我想追随西考克拉斯,陪伴她直到生命最后一刻。”苏妮缇对经典故事的重新演绎表达了自己明确的女性主义思想,她在解构传统观念的基础上寻求建立新的秩序。在《建造巴别塔》中,她写道:“我认识到,我可以取用文化的砖石建造新的工程,那既不是男性至上的,也不是厌女的。运用文化传统为自己的目的服务是所有作家做的事情··但是对于身处非主流文化的作家来说,更新必须是全新的。”

从思想背景来看,苏妮缇的创作有着复杂的来源,她生长于印度、生活于英美,这给予她多元的文化体验。苏妮缇1941年出生于孟买,父母在她很小的时候就去了国外,童年时期的她与外祖母一起生活。她的外祖母一家是婆罗门种姓,属于当地的上流社会,这给苏妮缇的教育和生活都带来了很多的优越条件。苏妮缇先是被送往喜马拉雅山下一个美国教会学校伍德斯托克,而后去了瑞希山谷学校接受了中学教育。“瑞希”的意思是圣人,该校由著名的印度哲人克里希那穆提创办,注重人与自然的交流,精神的成长。该校曾吸引很多教育家前来,如美国教育家皮尔斯、大卫·杨、大卫·霍斯伯格、巴拉桑德拉姆等。在该校的学习培养了苏妮缇热爱自然、艺术以及自由的思想。苏妮缇毕业后任职于普纳大学。1964年她通过国际会计准则的考试,之后任职于政府部门。后来她赴北美留学,在哥伦比亚密苏里大学攻读公共管理硕士,在加拿大的麦吉尔大学攻读文学博士,博士论文研究的是埃兹拉·庞德的诗歌。1972年到1987年,她在多伦多大学英语系教学。1987年之后,苏妮缇开始进行全职写作。她创作了儿童文学作品,诗歌,小说,作品形式多样。

由一个英语文学的学者转变为一个女性主义作家,苏妮缇改变了自己的人生轨迹,也重新发现了自我。1978年苏妮缇去英国度假,这一场旅行改变了她的生活和思想,那里方兴未艾的女性主义和同性恋解放运动对她产生了巨大影响。“主要的影响来自我的朋友,Hilary Clare(又名Christine Donald) ,她比我更有头脑,很有文学思想,可以辩论过我,并且我还看到,她在为我抗争,可是我在袖手旁观,这让我羞愧。她在女性解放和同性恋解放方面都很活跃。之前,我一直认为政治是令人不愉快的事情,一群头脑不清醒的不愉快的人们沉溺其中。我从未认识到它与伦理道德有什么关系。我也认为文学对权力也毫无影响。是一些书籍——如凯特·米丽特的《性政治》,伍尔夫和安德瑞·李奇这些作家的作品——让我理解了,完全冷酷的权力以财富和社会统治权的形式,与文学事业合谋,不仅决定了谁能写作什么,而且决定了到底谁能写作以及由什么做构建标准。当然,也不仅仅是特定的朋友和重要作家影响了我,还因为存在着强大的女性主义运动,对于一个作家这就意味着存在听众——读者——我应该写些什么让她们理解。那令人极为激动,让我去思考,去发现,去写作。”在此之后,苏妮缇进入英国埃克斯特大学的女性研究中心,并且公开了自己同性恋的身份,与自己的伴侣吉利恩·汉斯科姆一起生活在英国的德文郡,作为一个激进的女性主义作家坚持着自己的写作。

在西方与印度的生活经历使苏妮缇的创作在主题上呈现出两个方向,一是对女性主义的关注,另外就是对流散生活中文化冲突的表现。是印度的文化传统给予了苏妮缇强大的虚构能力,但是如果在印度生活,她不可能在女性主义思想上有所发现,也不可能公开自己的身份。她曾经说,在印度,她只是被看作某个家族的一员,她来到西方,才发现了自己作为个体的身份。而她的同性恋女性主义作家这样的身份,在她的母亲看来是臭名昭著的,甚至会使整个家族蒙羞。“我属于印度,也属于西方。它们二者都属于我,也都排斥我。”“我在这里长大,我的母亲和整个家族都在普纳,我们的田地在帕尔坦,我每年都会回来,所以在一定意义上说,我从未离开家。印度不是任何人能够给予或者从我这里剥夺的东西。”

虽然苏妮缇表达了自己确定的印度文化身份,但与所有的流散作家一样,故乡更多的是想象的家园,在多元文化之间的生存使其体会到作为“他者”的境遇。就像有学者所指出的:“作为一个印度人,她在白人主导的世界生活、写作;作为一名女性,她在男人控制的学术领域工作;作为一名印度教教徒,她处身于基督教的世界。”苏妮缇在语言上的选择也表现了这种身份的模糊,她虽然来自马哈拉施特拉邦,但不能用马拉提语读和写,马拉提语是卡在印地语和英语之间,难以触到的存在。就像她的短诗《当代》:

小职员与朋友说着英语,

与仆人说着印地语,

把他的母语

留给他那两条阿拉斯加狗。

也许是这种文化身份的复杂性,成就了苏妮缇作品的丰富性和阐释的多种可能,种族、性别、文化身份,都可以是进入其创作的路径,她在思考性别问题,又不仅仅局限于此,我们在其似乎两可的表达中,可以感受到超越于时间和空间的思索。就像她在《沉睡的愚人》[此诗根据画家Cecil Collins(1908—1989)的同名画作《沉睡的愚人》写成,以愚人象征人性的天真和精神的纯洁]中所表达的,每个现代人都需要反思,我们是否只是一个梦,而不是做梦的人。

梦者带着梦逃遁

把他的石头新娘支在泉边

他在那里洗漱、沐浴,采摘雏菊。

她拒绝这些。他无法取悦

他奔跑、跳跃、哭泣

吟诵他的歌;她保持着

她单纯的沉默,她娴静的贞洁

“你想要什么?”他尖叫

“那是你不会允诺的:

去成为,而不是恰似,

去成为梦者,而不是梦。”