百苗图各抄本所见印信研究*

2016-03-15唐生周,鲁明新

唐 生 周,鲁 明 新

一、印信使用概说

传世的《百苗图》各抄本,源出于陈浩所撰《八十二种苗图并说》。该书成书于清嘉庆中期[1]。书成后,转由贵州省政府保存,并做为施政参考之用。清人李宗昉亲眼见过此书,并将该书的文字部分收载于其所撰《黔记》一书之中[2],而原作附图由于受当时印刷技术所限,没有收入《黔记》。其后,来贵州任职的官员和文人学士都有幸见过《八十二种苗图并说》,并有人做过该书的临摹传抄工作,从而构成互有区别的抄本,这些抄本最后被统称为《百苗图》。至此,该书的附图才得以流传至民间,并流变为各式各样的抄本,同时书名也随之而异。这些传抄本抄于何时、由何人传抄,抄本本身所能提供的信息非常有限,因而要考订有关问题难度极大。

有幸的是,其中某些抄本在其所抄文字和附图中,保留有私人印信和收藏印信,有的还有收藏编号。这就为相关抄本的传抄时间、传抄人、传抄地点的考订,提供了有力的证据,从而相关抄本的史料价值也得以大幅度提升。为了方便进一步的考订,在此仅将各抄本保留有印信的实况表列如下:

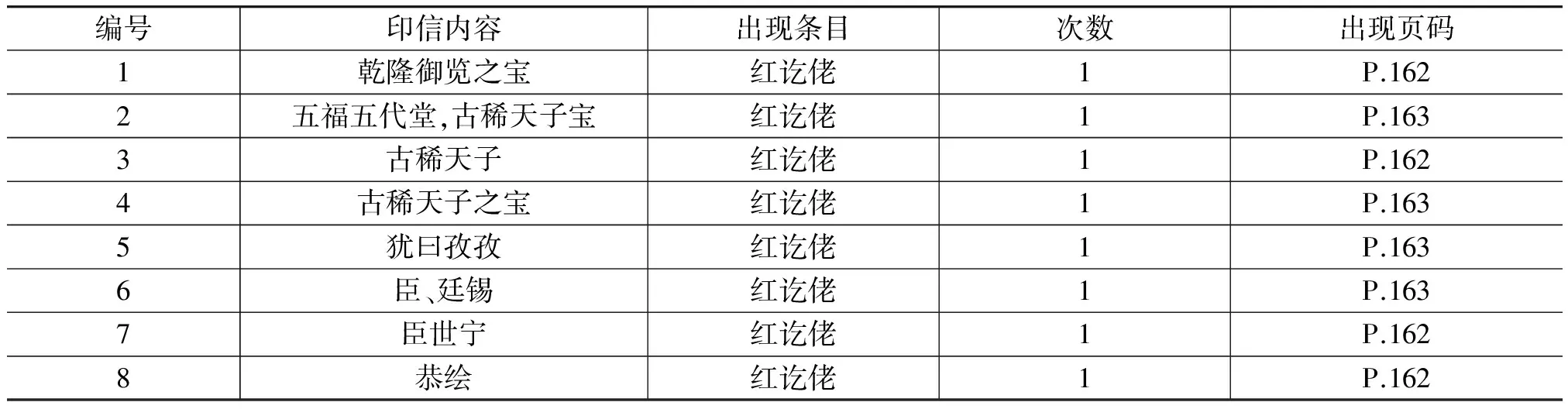

表1 《百苗图》各抄本印信使用统计概况

(注:1.贵州博物馆收藏甲种本,简称“博甲本”;2.台湾中央研究院新版《番苗画册》,简称“台乙本”;3.法兰西图书馆收藏版本,简称“法兰西(IHEC)本”;4.日本早稻田大学收藏《蛮苗图说》,简称“早大本”;5.美国国会收藏本,简称“国会本”;6.刘雍个人所藏甲种本,简称“刘甲本”;7.贵州省都匀市黄氏家族藏本,简称“民院本”;8.台湾中央研究院依据台湾傅斯年图书馆藏本影印公开发行的《苗蛮图册》,简称“台甲本”;9.刘雍个人所藏“乙种本”,简称“刘乙本”;10.贵州省博物馆藏乙种本,简称“博乙本”;11.贵州师范大学图书馆藏本《百苗图》,简称“师大本”;12.贵州省图书馆藏本,简称“省图本”;13.刘雍个人所藏丙种本,简称“刘丙本”)[3]

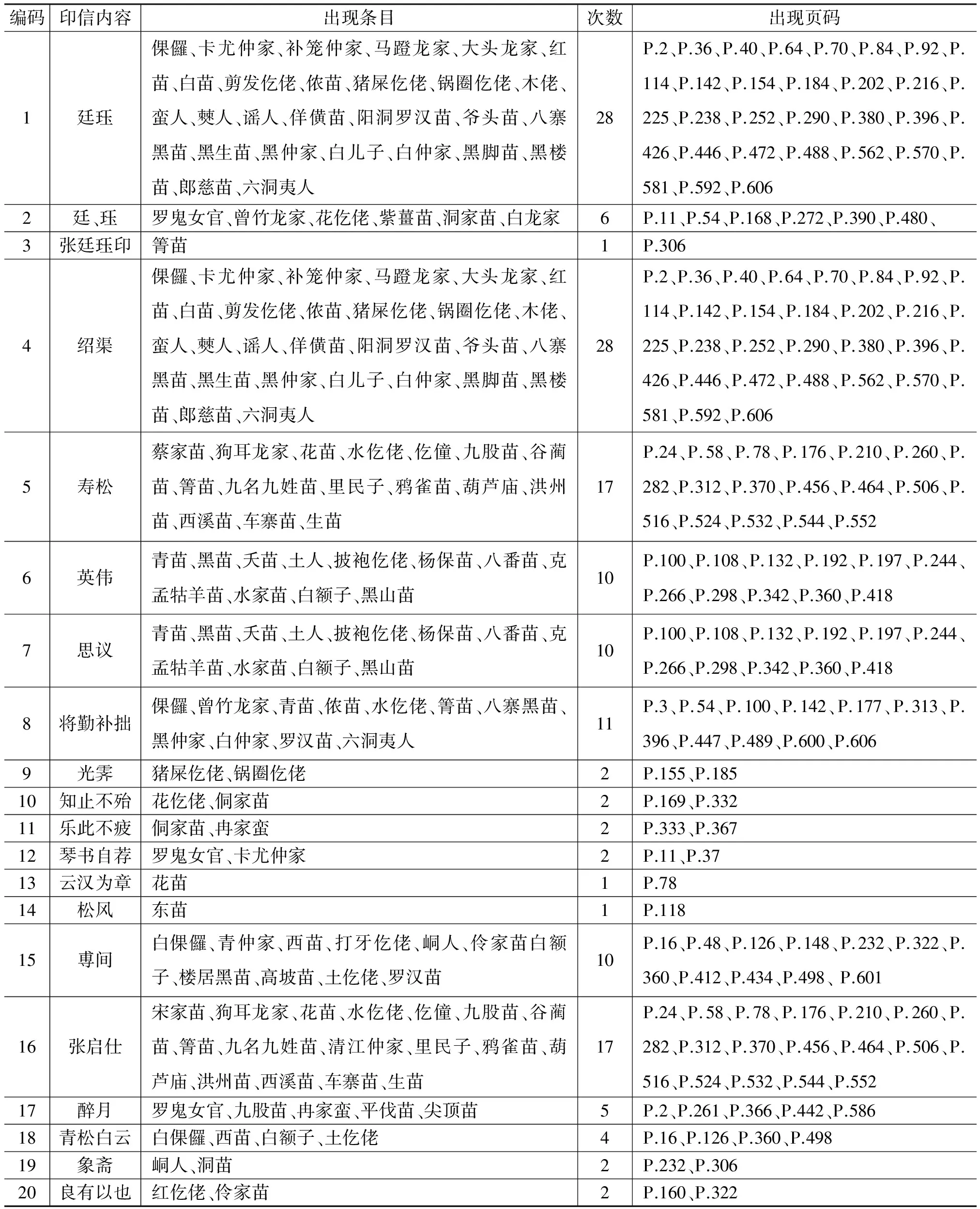

从表中不难看出,保留有印信的抄本为数不到一半,但这些印信的价值依然不容低估。只需考明这些印信持有者的姓名和身份,那么各相关抄本的传抄时间和地点就可以通过类推而水落石出了。再以这样的抄本为标志,就可以大致推定出其他抄本的传抄人身份、传抄时间、传抄地点,接下去的研究工作也就方便多了。以下仅就已经识读的印文展开初步研究,以求正于海内贤达。

二、印信印文识读与释读

加有印信的抄本虽说数量不多,但只需对这些印信的印文加以识读和释读考订,就可以获得极其准确可靠的史料信息。各抄本中,“博甲本”“法兰西本”“台乙本”“国会本”“早大本”印信使用丰富,这些印信印文绝大多数为篆文雕刻,识读难度较大,但识读完成后,其资料价值也极为可观。其他各抄本大多只保留有收藏印信,但这些印信涉及到英文、法文、日文,还涉及到各收藏单位的收藏编号,准确释读也都能提供重要的历史资料,不过就总体而言可利用价值不大,本文仅作必要的交代。这里仅集中全力以传抄时间先后为序,对所见印信印文逐项考释如下。

(一)“博甲本”[4]所见印信

经过仔细查找,传世的“博甲本”中,共计使用过印信23枚。这些印信所出现频率详见表2。以下依次对这23枚印信中能够正确识读的22枚印章的印文逐一陈述。识读难度太大,不能准确识读者尚有1枚,留待下文展开讨论。(又为了与原字保持一致,以下行文中凡属首次转写的印文,均用繁体排印,解释文字则按简体排印。)

综上所述,“博甲本”的所有绘图和文字书写最多出自3位书画家之手,其中仅张廷珏生平可以考定。有关内容详见下文。

表2 “博甲本”已识读印信使用概况表

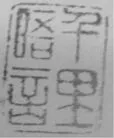

(二)台乙本[5]

“台乙本”仅在1幅绘图中就同时出现了8枚印章。此外,还有台湾中央研究院民族学研究所的收藏印章,还有1枚收藏记录卡片。据台湾中央研究院称“该本”与“台甲本”原先都由傅斯年个人收藏,傅斯年去世后转由研究所收藏。这两本书的来历都是傅斯年在北京、南京收购而来。

这么多枚持有人地位显耀的印章,集中出现在整个画本的某一画页,特别是性质相同的印鉴出现在同一幅画页,本身就不符合鉴赏用印的规则,因而该画本的作伪痕迹昭然若揭。该画本为伪本,此前已有人做过深刻探讨[6],在此无需赘述。需要深入探讨之处仅在于皇帝的私人印信,蒋廷锡、郎世宁的私人印信,为何会落到作伪者手中。这个问题若不加澄清,其作伪的行径很难为今天的读者所信服。在笔者看来,这些印文可能都不是出自皇帝和大臣的印信,而是清末篆刻家的仿刻。仿刻的蓝本则来自故宫被北洋政府接管时流出的文物,在流出的文物中很容易找到这批印章的印文真迹,而这些真迹极有可能流入西泠印社的画师手中。其中的篆刻高手只要有真迹蓝本,仿刻这些印章完全不成问题。仿刻的目的都是为了谋取暴利。既然“台乙本”已经出现了这批印章印文,那么类似文物肯定还会出现。与这批印章印文相比较,或可鉴别文物的真伪,则这批印章印文或可成为鉴别文物真伪的有力手段之一。

表3 “台乙本”已识读印信使用概况

(三)法兰西(IHEC PANICS)本[7]

“法兰西”本共有31个条目并绘图,其中有28条目并绘图有印文出现,所见印章共计38枚和1枚收藏标记。其中35枚印章的印文可以辨认识读,另有3枚印章的印文目前尚无法完全辨认。详情参见下文。现将已识读印章及收藏标记分述如下。

表4 “法兰西本”已识读印信使用概况

通过此表所反映的印信使用规律,不难看出“法兰西本”的所有的传抄临摹人可能仅有4人,他们都应当是职业的书画家,因而他们有可能都是受雇作画,他们的办公处可能就是上文印信中提到的“求仁堂记”的“求仁堂”。参与绘画的四人分别是沈守谟、沈业新、李赵尊三人以及组织传抄者。组织传抄者很可能是清末名臣李端棻。

(四)早大本* 日本早稻田大学昭和二十年(1945年)日本早稻田大学收藏《蛮苗图说》。

经过仔细查找,传世的“早大本”中,共计使用过印信9枚和1枚收藏标记。这些印信所出现频率详见下表,以下对这9枚印信中印文可识读的8枚印信依次陈述。另外1枚难以识读者留待下文说解。

表5 “早大本”已识读印信使用概况

总览全表后发现,整个画册很可能主要出自黄森一人的手笔,李叔同可能也参与了该本画册的绘画和书写。对比上文的叙述,黄森显然是应他人的招募而传抄该书。至于“一轮明月”“映冰壶”这一组印信则是鉴赏人的专用印信。这位鉴赏人可能就是中国现代音乐绘画的开创人李叔同,也就是世人所熟知的弘一法师。他是西泠印社的发起人和组织人之一,因而这本绘画的传抄人黄森应当是西泠印社的职业书画家。整个画册很可能是李叔同组织编绘并收藏,其后才转赠给日本友人,最后才辗转为早稻田大学收藏。其它考订详见下文。

(五)国会本* 美国国会图书馆收藏《苗蛮图册》。

经过仔细查找,传世的“国会本”中,共计使用过印信2枚。收藏标记1枚。这些印信和标记所出现频率详见下表,以下仅对这两枚印信和标记加以识读。

表6 “国会本”已识读印信使用概况

三、印信持有人身份考

加有书画者个人印信的《百苗图》抄本,如上文所言,共计5本。其中,“台乙本”和“国会本”纯属赝品。单就印信而言,这两个抄本所用印信已属伪造,可以提供其作伪的证据。“博甲本”“法兰西本”和“早大本”所见的私人印信,其价值与作用却与之相反,可以为我们提供相关传抄人姓名、传抄人身份、传抄时间、传抄地点和传抄意图的可贵历史资料,可以使这三个真实抄本的历史价值得到极大的提升。

“国会本”除了收藏印信外,仅出现2枚私人印章。其一的印文为“福恒”,其二的印文为“舫亭”。由于两印在该画册中成组连用,不难推知,“福恒”乃是私人的人名印章,“舫亭”乃是福恒的表字或别号。查阅相关资料得知,福恒为清末人,因攀附慈禧太后贴身太监李莲英而名噪一时,并成为李莲英的义子*[清]胡思敬.《国闻备乘》卷一《君主专制之诬》[M],上海,上海书店出版社出版.2007(6):总管太监李莲英有养子四人,曰福恒、福德、福立、福海,各捐郎中,分列户、兵、刑、工四部候补。。李莲英落马后,因受牵连被抄没家产。然而在“国会本”序言中却将年款书写为“乾隆丙午年(1786年)9月中晚”,这一年款说明比福恒的生活期间,整整提早了120多年。足以证明不仅该序言作伪,而且整个画本内容都不可能出自乾隆朝,而是迟至民国初年才抄成的赝本。

清代还有一位名臣“傅恒*《清史稿·傅恒传》:富察·傅恒(约1720年~1770年),字春和,清高宗孝贤纯皇后之弟,清朝名将、外戚,满洲镶黄旗人。乾隆时期历任侍卫、总管内务府大臣、户部尚书等职,授一等忠勇公、领班军机大臣加太子太保、保和殿大学士、平叛伊犁统帅。”引起了我们的关注。人名用字虽有区别,但汉字读音却与“福恒”十分接近。《清史稿·傅恒传》记载,此人出身于满洲老姓富察氏。满洲老姓富察氏为清代皇室八大姓之一。此人生前为乾隆皇帝近臣,南征北战数十年,功勋卓著,授封为亲王,名扬中外,晚年曾任云贵总兵官,统帅大军与缅甸作战,对贵州世居民族情况有较深入的了解。附会他为该书作序,很容易迷惑外籍文物收购商,从中谋取暴利。阴谋容易得逞的深层原因在于,满文老姓翻译成汉文时,通常都需要缩写,富察氏既可翻译成“傅氏”,也可翻译成“福氏”。外国人购买文物时只听读音相近,不知其中隐含着翻译中的曲折,因而信以为真。

傅恒在征缅之战中身染重病,回师后不久便去世,去世时间为1770年。而该本画册所书写的作序年款时间则为“乾隆丙午年(1786年)”。到这时真傅恒已经去世了16年,哪儿还能为该书写序呢?这更是该书作伪的明证。此外,该序言中还提及另一个人名“楚”。这位楚先生为谁?此前未引起学者注意。查阅清代典籍及相关资料得知,清代的宫廷画师中确有一个人很可能使用过这个名字,他就是闻名中外的意大利画师郎世宁。*《清史稿》:郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688年7月19日~1766年7月16日)是意大利人,原名朱塞佩·伽斯底里奥内,生于米兰,清康熙帝五十四年(1715年)作为天主教耶稣会的修道士来中国传教,随即入宫进入如意馆,成为宫廷画家,曾参加圆明园西洋楼的设计工作,历任康、雍、乾三朝,在中国从事绘画达50多年。郎世宁原名为“朱塞佩·伽斯·底里奥内”。人名中的“朱塞佩”汉语音译时的缩写就可以写作“楚”。可是郎世宁在傅恒之前2年已经去世,而该书序言却说他奉乾隆皇帝旨意,亲自到贵州省视察并画成该本图志。必须注意的是,郎世宁当时即使健在,也已是70多岁的老翁。乾隆皇帝不可能在这样的情况下,还命令他到贵州省视察。而到“乾隆丙午年”时,郎世宁已经去世19年,根本不可能是这本画册的作者。如果楚先生就是郎世宁的推论成立,则该书序言的内容亦可成为该书作伪的证明。

“国会本”的成书,从策划开始就抱定了作伪谋利的动机。对比“国会本”和“法兰西本”的绘图后,发现“法兰西本”正好是“国会本”的作伪蓝本。“法兰西本”成书于清末江南画派的职业书画家。据此推知,“国会本”也可能出自这批书画大师之手,作伪地点可能就在杭州、苏州一带。作伪的关键手段,是先收购到被抄家后流入到市场的“福恒”“舫亭”二印。利用“福恒”与“傅恒”二人名字同音的特点,而假冒编写了序言,以此抬高该画本的价值。而西方文物收购商不懂汉语,更不懂满语,因而容易上当受骗。收购此书时应该是耗费了巨资,再转卖给美国国会图书馆时也当获得了高额报酬。此书进入国会图书馆收藏时间最早当在民国时期。

总之,通过印信的比对可以提供众多的证据,证明“国会本”纯属有意作假谋利。该画本提供的内容不能代表乾隆朝时期贵州省世居民族的实情。伪抄中的人物名须仔细考订,否则会给学术研究造成严重的干扰,希望引起学界的关注,望勿以讹传讹。

“台乙本”的作伪情况也与此相似。此前,对该画本的作假已有人做过深入探讨,证明这是一个伪本[9]。这里仅对其印信的不可靠做深入探讨,以此提供进一步的作伪证据。“台乙本”所见私人印信,全部集中出现在该书的最后一页。这样的用印方式不符合印信使用规律,这本身就是作伪的铁证。该书所用的印信涉及到三位关键人物——乾隆皇帝、郎世宁、蒋廷锡。蒋廷锡是清康雍时期的朝廷重臣,曾经出任贵州省的高级地方官,对贵州世居民族有所了解,自当不言而喻,但此人于雍正十年卒于任内*《二十五史 卷十五 清史稿(下)》(中国文史出版社编)1596页:“七年,加太子太傅。命与果亲王允礼总理三库,予世职一等阿达哈哈番。九年,廷锡病,上遣医疗治。十年夏,病复作,上命日二次以病状奏。闰五月,卒,上为辍朝,遣大臣奠茶酒,赐祭葬,谥文肃。”。而该画本中却出现了乾隆皇帝为太上皇时的鉴赏印章(“古稀天子之宝”印),这就令人不可思议了,因为其间的历史间隔前后相差了60多年。印信中的另一位关键人物郎世宁曾经在康熙、雍正、乾隆三朝任职。此人虽然是一位技艺高超的画家,而且可能与蒋廷锡有过接触,但他们是否合作编绘过这本画册则于史无征。再看他们二人的用印方式,全部集中在最后同一画页上,其他画页完全没有印信,这样的情况与真本存在的“博甲本”“法兰西本”“早大本”的用印方式都不同,可以说是完全不懂用印规则。这同样是该画本作伪的铁证。更值得注意的是,该画本中出现了属于乾隆皇帝的印章多达5枚。然而这5枚印章的使用场合和对象,应当各不相同。从印信的印文看,乾隆皇帝使用这些印信的时段也各不相同。但在该画本中这5枚用途完全不同的印章,却共同出现在同一画页上。这同样不符合用印规则,因而也是该画本作伪的铁证。

总之,“台乙本”的作伪人也是清末民初西泠印社的书画高手,作伪的目的也是为了骗取高价,差异仅在于“台乙本”为傅斯年所收购,并带到台湾收藏。时下,台湾学者和国外学者对该抄本肯定有加,不少著名的论述都取材于该画本,以讹传讹,危害颇深,需要引起学界高度关注,望勿一错再错。

“博甲本”所见印信中,“桐城姚氏”收藏印章最为关键。“桐城姚氏”是否就是桐城姚鼐的收藏印章。姚鼐,乾嘉学派的代表人物[10]P1802,桐城人,极为知名,门生遍天下。出于对文物收藏和资料收集的需要,组织传抄《百苗图》原本《八十二种苗图并说》不仅是情理之中的事,而且还拥有雄厚的财力足以支撑这一浩瀚工程的完工。至于此项工作,是由姚鼐亲自组织亦或是其后继之人才得以完成则有待进一步考证。该本所见印信中“张廷珏”、“张启仕”二组私人印信最具史料价值,其中张廷珏生平已经查实,据《梅李镇志·梅李卷》[11]P792记载如下:

“张廷珏(生卒不详)字谷珍,号虞樵,清代梅里镇人。父尹宾,字使儒,诸生,高文不遇。张廷珏弱冠中乾隆庚子(1780年)科举人,大挑授镇江府训导。为人沉静,简默,而豪于饮。”张廷珏弱冠时期既然是在“乾隆庚子年(1780年)”中举人,那么他的生活时段哪怕是仅仅活到60岁也要延伸到嘉庆朝的中后期。这就表明,姚鼐(或其子)、张廷珏和《八十二种苗图并说》的作者陈浩生活的时段恰好一致,三人会面的可能性完全存在。

考虑到陈浩本为江阴人,又是在嘉庆朝初期出任贵州八寨里苗同知,那么他致仕后,返还故里时,完全有可能接触到张廷珏和姚氏父子。姚氏父子和张廷珏一旦获知《八十二种苗图并说》一书后,出资传抄也就势在必然了。事情很清楚,如果他们没有直接接触过陈浩,身处千里之外的姚氏父子和张廷珏都不可能了解贵州省世居民族的文化实情,更不会想到要编绘这本图志。由此推测,当代传世的“博甲本”完全可能是《八十二种苗图并说》的第一个传抄本。所书所绘内容当是出自陈浩口述或亲笔绘制的草稿。因而“博甲本”应当是最接近《八十二种苗图并说》原型的最佳抄本。

诚如《梅李镇志·梅李卷》所言,张廷珏为人沉静,简默,而豪于饮,这也是一个怀才不遇的文人可能有的生活方式。这样的书画家为生活所迫,替姚氏父子传抄《百苗图》换取工钱度日,也是情理之中的事情,这也符合他的社会身份。据此推知,张廷珏作画的用意可能是为了生活。该书中留有的“琴书自荐”印,可以进一步坐实他的这一特有社会身份。书中另一位书画者张启仕,他肯定是张廷珏的本家,而且还可能是张廷珏的长辈。这有该抄本中的“寿松”印可资佐证。鉴于他是和张廷珏合作传抄该书,其社会身份也应当是一位职业的书画家,也是靠出卖书画度日的文人。

该抄本中还有一枚特殊的印信,印文为“尃间”。但在全书中没有找到任何带有此人姓氏印文的印信。鉴于“尃间”二字的字面涵义与陈浩人名中的“浩”字具有一定的联系,笔者因此怀疑“尃间”可能是陈浩的表字用印。至于为何姚氏家族不高价聘请陈浩重画全书,这同样事出有因。理由在于,陈浩虽然编绘了《八十二种苗图并说》全书,但陈浩的绘画技艺和书画功底乃至他的艺术声誉都无法与张廷珏等人相比。姚氏既然要出巨资收藏该书的精品,当然不可能看重陈浩,而只能看重张廷珏等人。不过陈浩在其中肯定获得过不菲的报酬,也提供过草稿,他的画作也可能收入该画册,但却不让他正式署名,则是雇主意愿的情理中事。

总之,通过印信的释读比对,再辅以相关资料的查询,基本可以确认当今传世的“博甲本”为除陈浩所撰《八十二种苗图并说》之外的第一真善传抄本。该本的传抄时间可以确定在嘉庆中偏后期,传抄地点在常熟与镇江之间,抄成后一直由桐城姚氏家族收藏保管,因而该抄本的史料价值极大。时下有人认为《百苗图》并非成书于一时,且并无统一的作者,[12]甚至认为《百苗图》的内容和图可以上溯到乾隆中期的某些著述,[13]但若就“博甲本”所见印信为证,上述两种研究结论显然无法成立。不仅陈浩真有其人,真编过其书,而且传世的“博甲本”确实系《八十二种苗图并说》的第一抄本。传抄人和传抄时间都确凿可靠,传承关系也清晰明了。更值得注意的是,张廷珏等人既然是职业书画家。为了谋生,他们在为姚氏精心传抄该书的同时,肯定留有副本,以便日后仿制变卖他人。这就为后世在江南地区,继续传抄该书留下了蓝本。其后的“刘甲本”“刘乙本”“民院本”应当都是从这样的蓝本改画而来。这也可以为这些抄本的内容和文字如此接近,能够给出一个合理的解答。

“法兰西本”,关于该抄本的收藏来历,法国学者纪可梅曾做过如下介绍:法国保存的这个抄本,是清朝末年朝廷大臣李端棻在贵州省任职期间,赠送给贵州六冲关天主教神学院神父的礼品。其后,该神父返回法国时,将这份厚礼也带回了法国。再由他的侄儿转赠给法兰西汉学高等研究院收藏。她的上述介绍,在“法兰西本”所见印信中,确实可以找到间接的证据。

“法兰西本”中有一枚特殊的印信,印文为“数点梅花天地心”。这枚印信有意回避持有者的真实姓名,显然事出有因。持有人可能是出于身份的特殊而不便直言。但印信印文却分明曲折地表达出一丝渴望大地回春之意,而这一内容正好与李端棻的生平经历相合拍。李端棻在官场上开始一帆风顺,最高职务曾出任朝廷礼部尚书一职。但其后因为支持康有为、梁启超发起的戊戌变法,于变法失败后受到牵连,故李端棻不仅被罢官,而且还被判刑充军到新疆服役。其后,因为他推动了北京大学(京师大学堂)的创建,学校恢复时得以赦免。但被谪迁派往贵州省担任学正。这样的经历与该印文的涵义如合符契,“天地心”三字意在表达自己的作为,代表着天地良心,眼下虽然仕途坎坷,但傲寒绽放的梅花一定会迎来天地回春。据此,完全有理由猜测这枚印信的持有人很可能就是李端棻。

该抄本的其他书画人,沈业新、沈守谟、李赵尊的社会身份显然是职业的书画高手,是因为李端棻需要送礼而应募传抄。至于传抄的蓝本则可能出自两个源头。一是李端棻凭借他的身份和名望完全可以借阅贵州省政府珍藏的《八十二种苗图并说》真迹做参考;二是沈业新、沈守谟、李赵尊等人都是江南才俊,他们完全有可能接触过姚氏家族所珍藏的“博甲本”。仔细比对“博甲本”和“法兰西本”的文字和绘图,不难发现文字的内容大体一致,但绘画的内容却有明显的差距。“法兰西本”所绘人物大多在头顶上插有羽毛,“博甲本”中这一装饰并不普遍。这一装饰与贵州各世居民族用弩机伏击打猎的生计方式有直接关联,而为江南的文人很难理解,更不会引起他们的注意。因而“法兰西本”出现这样的装饰特点,极有可能是陈浩原本已有的内容。

总之,通过印信比对可以确认,“法兰西本”确系李端棻组织传抄,传抄的书画家大致是从江南文人中招募而来。因而这个抄本虽然抄成的时间迟至二十世纪初,但传抄的内容与《八十二种苗图并说》极为接近。可惜之处仅在于这不是一个全本,而是一个残本。因而其史料价值稍逊于“博甲本”。

“早大本”中的印信,仅留下“黄森”这一枚私人印信。他应该是参与抄录的书画家之一。至于其他的抄录者,从现有印迹出发,大致可以确认是出自西泠印社的书画高手。西泠印社由书画大师吴昌硕所开创,开创时间为1904年*百度百科.西泠印社,创建于清光绪三十年(1904年),由浙派篆刻家丁辅之、王福庵、吴隐、叶为铭发起创建,吴昌硕为第一任社长。以“保存金石,研究印学,兼及书画”为宗旨。是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最广国际性的研究印学、书画的民间艺术团体,有“天下第一名社”之誉。。西泠印社的艺术活动不仅汇集了大批的书画高手,而且还吸引了一批日本文人,如:河井仙郎、田中庆太郎、长尾雨山等人。这些日本文人有的是吴昌硕的朋友,有的是吴昌硕的学生,回国后都成了日本的篆刻书画大师。此外,西泠印社最值得注意的人物还有李叔同。他曾留学日本,与日本文人交往甚密。他是西泠印社的代表人物之一,又是中国现代音乐绘画的开创人之一。日本文人来华参与西泠印社的活动时,他既是引荐者,还可能直接充当翻译,很多日本文人都曾经是他的学生。该画本中的“一轮明月”“映冰壶”组印就是李叔同的私人艺术鉴赏印。因而有理由认定李叔同在这本画册的编绘期间发挥过关键作用。不过该抄本的绘成时间,理应迟至二十世纪二、三十年代以后。若非如此,长尾雨山等人早就该把这个画本带到日本转卖了,而不会迟至昭和二十年(1945年)即日本投降前夕的一个月才转入早稻田大学收藏。

该抄本的蓝本应当是流传下来的“博甲本”的副本,这从所绘所书内容比对中也可以得到证实。至于该画本传入日本的过程,则可能与侵华日军的高级将领有关。他们收购该画本的目的是为了私人收藏。抗战结束前夕,侵华日军的将领已经获知末日来临,为了避免战后被清算,因而在日本天皇宣布投降前夕,才匆忙将这个画本转运回日本,赠送给早稻田大学收藏,以此规避被清算。以此推测,这个画本的持有人应当是在这一时段内返回日本的侵华日军高级将领。

四、待释读印文述略

除了以上所讨论过的印文外,还有少数印文由于字迹模糊至今无法准确识读。现将这批印文简述如下,仅供研究者做研究参考。

(一)“博甲本”难以识读印信

经过仔细查找,传世的“博甲本”中,共计使用过印信23枚,22枚已识读,见前述,1枚难以识读。这枚印信所出现频率详见下表。

表7 “博甲本”难以识读印信使用概况

(二)“法兰西本”难以识读印信

“法兰西”本共有31个条目并绘图,其中有28条目并绘图有印信出现,所见印章共计38枚及1枚收藏标记。其中35枚印章的印文可以辨认识读,另有3枚印章的印文目前尚无法完全辨认。现将难以识读印章分述如下。这些印信所出现频率详见下表。

表8 “法兰西本”难以识读印信使用概况

(三)“早大本”难以识读印信

经过仔细查找,传世的“早大本”中共计使用过印信9枚,1枚收藏标记,其中8枚已识读,1枚难以识读。这枚印信所出现频率详见下表。

表9 “早大本”难以识读印信使用概况

这批印文同样包含着若干重大的历史信息,很值得深入探讨。但愿学界同仁关注这一研究课题,笔者愿与大家共勉。

五、结论与延伸

基于上述讨论,笔者认为,《百苗图》各抄本的传承谱系理应如下:

陈浩《八十二种苗图并说》→“博甲本”张廷珏等人→“刘甲本”、“刘乙本”等→“民院本”。

陈浩《八十二种苗图并说》+“博甲本”→“法兰西本”→“国会本”

“博甲本”副本→“早大本”。

当前传世的各抄本中,其史料价值排序应当是“博甲本”为最,“法兰西本”次之,“刘甲本”又次之。

此前的研究者习惯于就《百苗图》某一抄本展开深入研究,其成果固然价值很大,但美中不足在于,较少关注按照时间顺序去加以对比分析,更鲜有人关注书中印信的史料价值,以至于形成的结论中,确实存在着某些缺陷。因而笔者就《百苗图》各种版本中的印信进行了尝试性研究,并期引起学界同仁对这些印信的关注,以解决诸多久议不决的难题。笔者水平有限,本文仅是浅尝而已,不当之处还望学界同仁斧正。

笔者按:本文写作过程中承蒙杨庭硕教授三度审阅、三次校对,并增补了某些关键内容。敬表谢忱。

[1]杨庭硕.“百苗图”贵州现存抄本述评[J].贵州民族研究,2001,(4).

[2]李宗昉.黔记[M].上海:商务印书馆,1936.

[3][4][5][7]杨庭硕,潘盛之.百苗图抄本汇编[M].贵阳:贵州人民出版社,2004.

[6][9]杜薇.台湾新版《番苗画册》真伪及价值考辨[J].民族研究,2000,(4).

[8]清代《宋诗纪事》[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[11]常熟市梅李镇人民政府编.梅李镇志·梅李卷[M].苏州.古吴轩出版社,2006.

[12]胡进.“百苗图”源流考略——以《黔苗图说》为范本[J].民族研究,2005,(4).

[13]严奇岩.《八十二种苗图并说》的成书年代考证——以余上泗《蛮峒竹枝词》为研究文本[J].民族研究,2010,(1).