老城 青春 理想国

2016-03-07李颖

李颖

一个光明的进化论

这里所谓进化,指的是在古老生活空间的改造中,一代又一代年轻人在关注点、审美、执行方式上表现出的长足进步,特别是视野的拓展与格局的提升。我们和参与老空间复兴的年轻人及年轻团队接触,发现这个一向沉重的话题,少了一点耽于讨论的阴郁,多了一点活泼与温情。

保留一个“原味的故乡”

相对于大规模的政府改造行为,年轻人参与的改造项目,行动范围小,从精从巧;理念更具现代感,审美更有先锋性;改造的功能也更为复合,并非着眼于打造观光景点,更注重的是文化品牌与人际互动。

逢古街巷便做咖啡街;逢旧厂区则改为文创园;逢乡村就建农家乐,逢沿江顺水之地无一例外开酒吧街……这样的改造形式似乎永远好用,而且也真的盈利。

形式的固化其实也是业态的固化,是对被定义的受众需求的固化。当传统的改造者苦心寻思“现在的游客到底需要什么”时,青年改造者们关注的则是“谁才是改造的受众”。

是童年旧楼拆除、急需要知道自己根基还在的父亲?是与城市一起见证变迁、异常敏感而无处宣泄的滑板少年?是日夜留守家门、百无聊赖的老奶奶?是需要知道自己生长的村子里其实就有足够商机的北漂大学生?

在新生代改造者眼里,老城改造不再是一种以营利为目的的旅游推广手段,它的发展方向与形式发生了立体的重叠与交错,最终达成的结果,是以环保为基本保护手段,保障日常生活的顺利,包装已有特色,聚集鲜活力量,保留一个“原味的故乡”—不为改而改,让城市有城市最自我的性格,让乡村是最美的模样,让自己的家乡成为一个真正宜居的Better Place。

文艺与性格

商业经营与“以修复为保护”的理念曾经长期博弈。在古城改造的核心内容“文化保留”上,与隔离、圈围等传统做法不同,年轻人的理念是让这些古建成为现代生活的一部分,承担相应的功能。于是有人认为,“这生不出文化,这顶多也就生出了文艺。”比如,一条两百米长的南锣鼓巷,成了北京的观光热点;要在上海田子坊吃一顿午饭,已经一桌难求;而鼓浪屿最大的旅游卖点就是“文艺”。

中国“文艺”风潮的兴起,与85后、90后的成长期重叠。而年轻改造团队的主力正是80后、90后,他们沉浸在不同地域的文艺风格中,文艺、艺术也成为他们在改造过程中必不可少的主题。

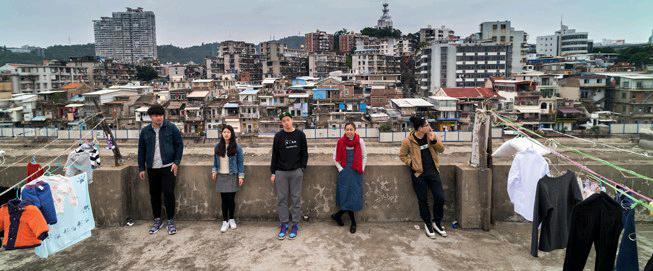

目前以年轻人为主体的老城改造团队多活跃在一线城市,主要分布在东南沿海、北京、天津以及成都、重庆。他们大多是通过文创项目对个体建筑进行内部改造(上海,重庆),或持续运作“以旅游激活老城生命力”的项目(苏州、泉州)。这些年轻团队的骨干力量大多是本地人。这并非有意而为,而是因为发自内心的热爱与土生土长是一种优势,这也弥补了以往大型专业团队提出的设计方案“局外人”、“隔一层”的生疏,保持了“made in本土”的纯正味道。

这些年轻人都带着所属城市的性格特质,南北迥异,个性鲜明。采访中,不同地域的团队也表现出不同的沟通方式:天津古村改造的团队说,现场图片可以拍,但要等到下午晚一点,因为现在村子里的老人在休息,不好太吵;西安年轻人热爱戏剧,持续关注改建的媒体人向我们介绍当地年轻人的新据点,反复强调是因为“那边的剧场演出真的很不错”;厦门沙坡尾改造团队和我们约定了4个不同的事项,确定了4个完成的时间,最终全部准时提交;与英国团队合作的重庆年轻人,回复邮件用的是非常正规的商务格式,后面的自动签名栏是全英文……