基于量表编制的手游成瘾问题研究

2016-03-04王怿恒

谭 潇, 王怿恒

(1.华中师范大学 心理学院,湖北 武汉 430079;2.中山大学 心理学系,广东 广州 510275)

基于量表编制的手游成瘾问题研究

谭潇1, 王怿恒2

(1.华中师范大学 心理学院,湖北 武汉 430079;2.中山大学 心理学系,广东 广州 510275)

摘要:本文编制年龄在20到30岁左右手机游戏成瘾用户群体的手游成瘾量表,并检验其信效度。结论显示,该量表的编制验证了研究者大部分的理论构想,可以用来初步测量20岁到30岁手游成瘾群体的成瘾水平。这一结论也为如何更好地在量表中体现手游成瘾与其他游戏成瘾的区别提供了进一步研究的启示。

关键词:手游成瘾;量表编制;信度;效度

一、现状分析

以前人们所说的手机游戏(以下简称手游)指的是那种手机里预装好的,功能非常有限的小游戏。随着4G网络和Wi-Fi技术的进步以及手机系统的革新,手游的变革至少有两个非常明显的新特征。首先,现在的手游可以分为单机手游和网络手游,几乎很难再找到预装游戏了;第二个特征是手游不再局限于智能手机这个平台,类似于iPad这样的移动平台同样也可以用来玩手游,甚至现在人们渐渐开始用“移动游戏”这个概念来取代“手机游戏”。 因此也有研究者定义手游为“在手持设备上拥有网络功能的游戏” 。[1]

根据谷歌全球调研报告,中国手游用户占人口比例为79%, 韩国为70%,美国为72%。[2]中国男性手游用户的数量略微高于女性手游用户的数量,而30岁以下的青少年为手游用户的主体。最近5年来手机用户数量急剧上升,手游市场不断膨胀,手游成瘾渐渐成为一种新的社会现象。据调查在中国有22%的手机用户每天会花费超过一个小时的时间来玩手游,32%的用户每天玩手游超过两次。[3]刊登在《时代周刊》上的另一份国际调查数据更显示,32%的手游用户会因为玩游戏而忽略朋友和家庭,28%的用户会在工作时间玩手游,而30%的用户认为他们自己是手游成瘾者。[4]虽然目前很少有文章论述手游成瘾的危害,但越来越多的个案让人们意识到手游成瘾会在不久的将来成为普遍的公共健康问题。

人们之所以低估手游成瘾的严重后果是因为它与其他游戏成瘾,比如电脑游戏成瘾和网络游戏成瘾的表现不同。

首先,根据2013年的中国手游用户调研报告,77%的手游玩家一开始玩某一款手机游戏都是因为他的朋友或同学正在玩这款手游。[3]并且手游玩家可以通过游戏中的好友排名或索要生命值等方式与他人进行互动。这样看来手游并不会像网游或其他游戏那样对人们的正常社交造成负面影响。其次,人们不认为手游会上瘾,因为他们认为玩手游大多使用的是碎片时间,这不足以成瘾。但真实的情况是仅有35%的人会用排队或者在地铁上的碎片时间玩手游,77%的人则会在休息时间在自己家里玩手游,45%的人会在入睡之前玩手游。[3]再次,很多人认为手游不容易上瘾是因为它没有像电脑游戏那样复杂的功能和精美的画面,特别是手机本身的屏幕小而导致游戏画面过小。但实际上,手游玩家热衷的游戏很大一部分是休闲游戏,比如像“糖果传奇”这样的消除游戏,只需要玩家动一根手指并且重复几个简单的动作,而这样的游戏正是人们最容易上瘾的游戏之一。[4]最后,手游成瘾这个现象出现的时间不长,公众和研究者们缺乏对于这种现象的足够认识。

随着玩手游渐渐成为很多人的日常生活习惯,会有更多的人对这个领域进行研究,而编制手游成瘾量表来测量人们的成瘾程度是十分必要的。

之前关于手游的研究主要集中于客户偏好,而很少有人研究手游带来的负面后果。[1]目前只有一篇未发表的关于手游成瘾的研究把手游成瘾定义为 “用户强烈地依赖于手机游戏,并且在很长一段时间中无法中止反复地玩手机游戏的现象。”[5]在这篇文章中指出了感知愉悦和感知社会价值观是手游成瘾的两个先决条件。同时文章也认为心流体验在感知享受和感知社会价值观与手游成瘾之间起中介作用。 这篇论文是第一篇尝试研究手游成瘾的心理结构和影响因素的文章,但它还是使用已有数据测量游戏成瘾,而不是通过编制专门的手游成瘾量表来测量手游成瘾,另外,它用心流体验来解释手游成瘾也是有问题的,因为心流体验是指人们全身心投入到一件事情当中的一种心理体验,它可能更适合解释网络成瘾或者网络游戏成瘾,却不适合手游成瘾。[6]

所以,目前暂时还没有公认的对手游成瘾的定义,在本文中我们认为,手游成瘾可以被定义为手机游戏(移动游戏)的过度使用导致了日常生活的失调。可能存在的手游成瘾心理结构包括愉悦和社交、无法自控过度游戏(失控)、戒断症状、对日常生活的影响以及手游成瘾区别于别的游戏成瘾的独特症状,下面给予简单界说。

其一,愉悦和社交。根据中国官方的报告,52%的手游玩家会与他人分享自己玩的手游,67%的玩家在意游戏中自己的好友排名,这意味着手游带给人们愉悦并不只是因为游戏性和游戏画面这些游戏本身的属性,游戏社交分享系统给人们带来的简单的社交体验和社交比较同样也是手游带给人们愉悦的一个重要因素。[7]其二,无法自控过度游戏(失控)。网络游戏成瘾的一个最明显的外在表现是无法控制游戏时间并且玩的时间越来越久。[8]这种无法控制的过度游戏现象同样也是衡量手游成瘾的一个好的标准,人们随时随地都可以拿出手机玩游戏,这也让手游成瘾的玩家更加难以控制自己。其三,戒断症状。戒断症状指人们因为停止游戏之后引起的负面情绪或者生理的不适反应[8]。这是网络成瘾和游戏成瘾共有的特征,手游成瘾也同样具有。其四,对日常生活的影响。手游成瘾对人们的影响是贯穿整个日常生活的。手游成瘾的人可以在上班、睡前等任何时间点进行游戏,虽然一开始玩手游的初衷是为了娱乐,但实际上手游成瘾的人会发现他们因为过度玩手游而精疲力竭,手游成为比实际生活更重要的事情。其五,手游成瘾区别于其他游戏成瘾的独特症状。手游成瘾拥有不同于手机成瘾和游戏成瘾的独特症状。比如说在大部分的手机游戏中人们需要不断地在触屏上重复同一个简单的动作,这样的特质也应该在手游成瘾量表中有所体现。

目前还没有专门针对手游成瘾进行测量的量表,但手游成瘾、游戏成瘾和手机成瘾的群体有很大一部分重叠,所以这三种成瘾现象在某些症状上是类似的,因此游戏成瘾量表和手机成瘾量表也可以作为编制手游成瘾量表的参考。本文编制题库时参考了四个信效度良好的游戏成瘾量表和手机成瘾量表,包括Lemmens等人编制的游戏成瘾量表,Game Addiction Scale、刘惠军等人编制的大学生电脑游戏成瘾问卷,梁永炽编制的手机依赖量表和熊婕等人编制的大学生手机成瘾倾向量表中的项目。[8]

游戏成瘾量表是拥有21个项目的五点量表,它由7个因子组成,分别为凸显性、耐受性、情绪改变、复发、戒断症状、冲突和问题。该量表的内部一致性信度高于0.9而验证性因子分析的结果显示其二阶因子模型拟合良好。同时该量表与游戏时间、孤独感、生活满意度、攻击行为和社会能力的相关关系显示其有良好的结构效度。[9]大学生电脑游戏成瘾问卷是拥有24个项目的五点量表,它由四个点因子组成,包括时间管理、情绪体验、生活冲突以及社交减少和戒断。该量表的内部一致性信度、分半信度和复本信度均高于0.7,并且其效标效度良好。[10]手机依赖量表是拥有17个项目的五点量表,它由四个因子组成,包括无法控制渴望、紧张和不知所措、戒断症状、逃避以及生产力损失。其中除了生产力损失这个因子内部一致性信度较低为0.6外,其他三个因子内部一致性信度均有0.9。通过测量该量表和休闲无聊、刺激寻求和自尊的相关程度验证了该量表的聚合和离散效度。[8]最后一个量表大学生手机成瘾倾向量表是拥有16个项目的五点量表,它由4个因子组成,分别为戒断症状、凸显性、社会偏好和情绪改变。其内部一致性信度高于0.8,重测信度为0.91。验证性因子分析显示其四因子模型拟合良好。[11]

虽然手游成瘾在症状上与游戏成瘾和手机成瘾有重合的部分,但由于手游成瘾本身是一个独特的社会现象,它在今天和将来会影响到无数人的心理健康,所以编制独立的手游成瘾量表是有其特殊意义的。本研究的目的是为了通过编制手游成瘾量表来更深入地研究两个问题:一是手游成瘾有哪些症状;二是如今人们手游成瘾的程度如何。并且探索手游成瘾这一现象背后可能存在的心理结构。本研究的目标群体为30岁以下的中国青年人。

二、对象与方法

首先是对象。使用方便抽样,通过QQ、微信等方式向中国大陆、香港和海外的中国30岁以下的青年人发放问卷。前测中样本为28位来自广东某大学的大学生,其中75%为女性。正式施测中样本为174位中国大陆、香港和海外的中国30岁以下的青年人,66%为女性,平均年龄为23岁,大部分教育水平为本科。35%的被试者会在手游上花钱,其中13%的人在手游上的花费超过100元人民币。同时被试者中34%的人每天玩手游的时间超过1个小时,8%的被试者每天玩手游的时间超过4小时。

其次是量表的编制。主要分为三步:第一是访谈。选取6名平均年龄为23岁,每天玩手机游戏时间大于1小时的大学生(4名女生2名男生)进行半结构式访谈。访谈遵循自愿原则,在向被试者解释了研究者对于手游成瘾的定义之后进行了访谈,并且在被试者许可下记录了他们访谈中的言行。 访谈的内容包括玩手游的时长、频率,所玩手游的特征,对日常生活、社交、情绪等方面的影响以及戒断症状等。第二是初步编制。对访谈的结果进行编码,同时参考相关的文献和量表形成了38个项目。其中5个项目是由英文翻为中文,为了保证翻译的正确性,先由研究组的两人英译,再由另外两人根据中文的结果翻译回英文,确保翻译无误。

由9位爱好手游的大学生就这38个项目进行了内容效度的检验,针对每个项目对测量手游成瘾的有效性和语句的清晰度进行了测评,并且询问了他们对于每个项目的意见。经过内容效度检验之后,有6个项目由于低有效性而删除,比如“我经常做自己在打手机游戏的梦”,4个项目语句的清晰度较低,研究者对其表述进行了改进。因此,有32个项目可以用于前测。第三步是前测。在前测中,样本为28位来自广东某大学的学生,其中75%为女性。前测结果的内部一致性信度良好 (α=0.938),而内部一致性信度在删除任何一道题之后并不会变高,这证明32个项目测量的是同一个心理结构,因为前测之后没有删除任何项目。

最后是正式施测。研究者使用在线调查网站问卷星进行施测,通过社交软件QQ、微信等向30岁以下的青年人发放问卷。正式问卷为32个项目组成的五点量表,其中包括研究者的信息、研究的目的以及完成问卷的预计时间以及知情同意等内容。

三、研究结果

探索性因子分析。数据初步分析中,KMO值大于0.9,巴特利特球形检验结果显著(p<0.01),说明此数据适合做探索性因子分析。由于32个项目的偏度分布为0.40 到2.70(Skewness>2),峰度分布为-1.33到8.30 (Kurtosis>7),因此数据为非正态分布。

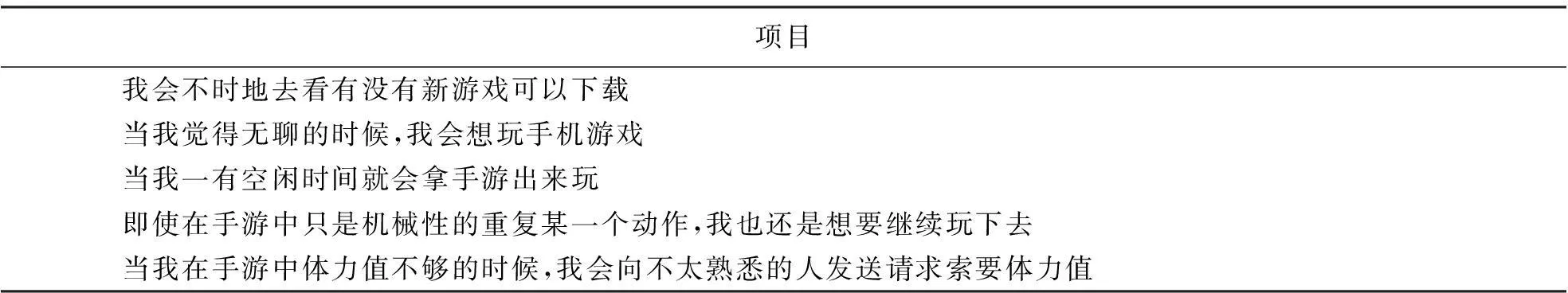

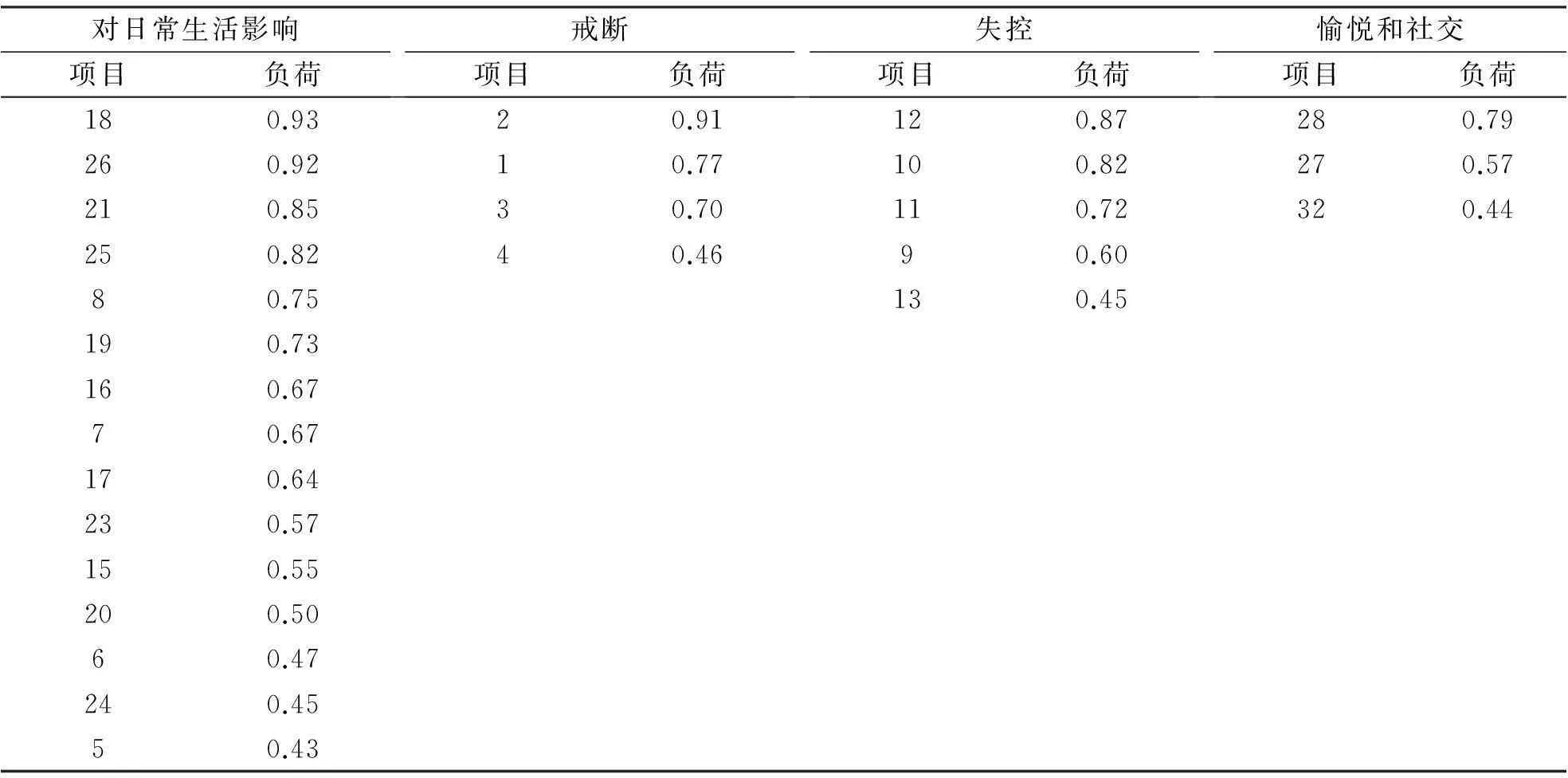

根据数据的非正态分布特点采用主轴因子法对因子负荷矩阵进行斜交旋转,删除了负荷小于0.40和双重负荷的5个项目(见表1)后得到27个项目。删除这5个项目除了考虑到负荷过小和双重负荷以外,还考虑到这5个项目删除以后方差被解释的比例提高。此外,这5个项目体现的都是手游独特的症状,它们负荷过低的原因可能是项目在言语上对成瘾的严重性区分度不高。

表1 删除项目列表

在删除5个项目之后,探索性因子分析结果包含4个特征值大于1 的因子,解释了方差的67%。在相关文献和理论假设的基础上,根据这4个因子的含义被命名为对日常生活影响维度(手游成瘾对人们日常生活全方位的影响),戒断维度(停止游戏之后情绪的改变和生理上的不适),无法自控的过度游戏即失控维度(对于游戏时间的自控力下降),愉悦和社交维度(手游带来的愉快主观体验和游戏中社交功能带来的愉悦),各项目的因子负荷见表2。

表2 各项目的因子负荷

(一)关于信度。总量表内部一致性信度良好(α= 0.97),删除任何一个题目都不会引起内部一致性信度提高,4个因子的内部信度均高于0.7,分别为0.96、0.88、0.91和0.78。

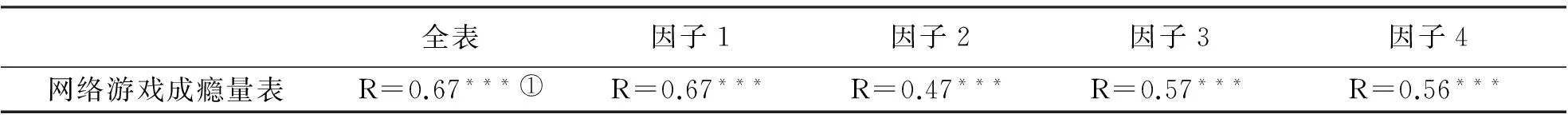

(二)关于聚合效度。本文中通过确定手游成瘾量表与网络游戏成瘾量表的相关关系来检验量表的聚合效度。由崔丽娟等人编制的网络游戏成瘾量表包括10个项目,其内部一致性信度为0.81,而其内容效度由多名专家进行检验。[12]手游成瘾与网游成瘾在心理结构上有一定的相似度,检验两者之间的相关程度可以确定手游成瘾量表的聚合效度。经过数据分析,整个手游成瘾量表以及各分量表与网络游戏成瘾量表都呈中度相关,验证了手游成瘾量表的聚合效度(见表3)。

表3 聚合效度

①***p<0.01

四、对结果的分析

研究结果中,总量表内部一致性信度高于0.9,各分量表信度高于0.7,聚合效度良好。新量表体现了手游成瘾的一些主要症状,并且探索出了手游成瘾的四因子结构。该量表得分越高代表了成瘾的程度越高,但是目前由于样本量较小,还无法确定成瘾的临界值。大部分的前期假设都在新量表的结果中有所体现,比如对日常生活影响这个维度解释了成瘾的大部分结构,这表明手游成瘾的主要症状不同于网游或者电脑游戏,它渗透到了人们日常生活中,几乎影响到人们生活的各个方面。另两个因子戒断和失控维度解释了较少部分的成瘾现象,是与网游成瘾和手机成瘾共同拥有的特征,而最后一个因子愉悦与社交展现了手游带给人们的愉悦是离不开社交功能的,除了手游本身带给人们的愉悦,与朋友分享游戏和好友排名等游戏社交也是导致玩家沉迷游戏的一大因素。

此外,前期考虑过是否会存在一个独特的因子可以代表手游成瘾的独有症状,在探索性因子分析过程中大部分代表这一特质的项目都被删除。但这并不意味着这个独特的因子是不存在的,再一次对这些删除的项目进行分析之后发现,这些项目因子负荷不高的原因可能是项目本身不适用于手游成瘾程度较高的被试者,比如项目“当我觉得无聊的时候,我会想玩手机游戏”。也有一种可能性是,手游成瘾的独特性并不会以一个单一因子的形式展现出来,而是与游戏成瘾的其他特征相结合形成新的特质。

必须指明,本研究中有两点不足可能会导致对结果正确性的解读。第一点是女性被试者比例过高。从访谈、内容效度检验、前测到正式施测,被试者中女性比例远高于男性,女性的手游成瘾症状是否与男性相同,这将影响到量表的结构构成。第二点是在访谈过程中有一些被试者会在无意识的情况下对于自己成瘾的严重程度进行隐瞒,尽管他们每天实际花在手游上的时间已经非常长,但他们没有意识到他们花了那么多时间在手游上。所以以自陈量表的方法来研究手游成瘾可能有一定的局限性。

总之,本研究的目的是要编制一个可靠的手游成瘾量表,为未来在手游成瘾领域的研究提供参考,尽管新量表无法提供成瘾的临界值,尽管对寻求手游成瘾不同于其他游戏成瘾的症状的研究上发现仍然不充足,但这一研究却可以为此指出新的探讨方向。*香港理工大学的张晴、张唯汝对本文也做出了贡献,特此说明。

参考文献:

[1] Jeong E J and Kim D J. Definitions, Key Characteristics, and Generations of Mobile Games[J]. Mobile Computing Concepts Methodologies Tools & Applications, 2009, 26: 289-295.

[2] Our Mobile Planet. Google. Ipsos MediaCT[Online] 2013. http://www.mmaglobal.com/files/China_English.pdf.

[3] 2013年度中国手机游戏用户调研报告[EB/OL]. 中国互联网网络信息中心..https://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/wybg/2014/09/11/538720279158.pdf.

[4] Eliana D. Candy Crush Saga: The Science Behind Our Addiction. TIME[Online]. http://business.time.com/2013/11/15/candy-crush-saga-the-science-behind-our-addiction/.

[5] Sun Q Y, Zhao Y, Jia S Q and Zheng D Y. Understanding the Antecedents of Mobile Game Addiction: the Roles of Perceived Visibility, Perceived Enjoyment and Flow[Online]. Unpublished paper, 2015. https://pacis2015.comp.nus.edu.sg/_proceedings/PACIS_2015_submission_331.pdf.

[6] Csikszentmihalyi M and LeFevre J. Optimal Experience in Work and Leisure[J]. Journal of personality and social psychology, 1989, 56(5): 815.

[7] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)[M]. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

[8] Leung L. Linking Psychological Attributes to Addiction and Improper Use of the Mobile Phone among Adolescents in Hong Kong[J]. Journal of Children and Media, 2008, 2(2): 93-113.

[9] Jeroen S L, Patti M V & Jochen P. Development and Validation of a Game Addiction Scale for Adolescents[J]. Media Psychology, 2009, (1): 77-95.

[10] 刘惠军, 李洋, 李亚莉. 大学生电脑游戏成瘾问卷的编制[J].中国心理卫生杂志, 2007(1):36-39.

[11] 熊婕,周宗奎,陈武, 游志麒, 翟紫艳.大学生手机成瘾倾向量表的编制[J].中国心理卫生杂志, 2012(3):222-225.

[12] 崔丽娟, 沈模衛.用安戈夫方法对网络成瘾与网络游戏成瘾的界定[J].应用心理学, 2006(2):142-147.

责任编辑:师连枝

An Investigation into Mobile Game Addiction Issues and

Developing Mobile Game Addiction Scale

TAN Xiao

(School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract:The aim of this article is to develop a mobile game addiction scale which is suitable for major mobile game addiction age group around 20s to 30s, and verifies reliability and validity of the scale. The research results will lead to the conclusion that this questionnaire can be used to measure the degree of mobile game addiction for the age group 20s to 30s. In addition, it should be considered in the further studies on how to reveal the difference between mobile game addiction, game addiction and mobile addiction in the questionnaire.

Key words:mobile phone addiction; developing scale; reliability; validity

中图分类号:G913.5

文献标识码:A

文章编号:1671-9824(2016)01-0130-05

作者简介:谭潇(1986—),女,湖北武汉人,博士研究生,研究方向:社会心理学;王怿恒(1992—),女,江西赣州人,博士研究生,研究方向:社会心理学。

收稿日期:2015-10-12