媒介“减权”·网络恐惧·自我区隔——杭州家政女性的媒介接触和使用实践分析

2016-03-04王淑华

王淑华

媒介“减权”·网络恐惧·自我区隔

——杭州家政女性的媒介接触和使用实践分析

王淑华

摘要:文章以杭州家政女性的媒介实践为例,探究城市家政女性的媒介素养现状、变化及成因,以及这种媒介实践对她们社会生活的影响。研究表明,杭州家政女性总体媒介素养不高,其中电视是使用最频繁的媒介,她们喜欢看电视剧、综艺节目和社会新闻,使用手机主要是为了方便联系,网络参与度不高。杭州家政女性的日常生活没有太多地受媒介影响,她们对新科技下的网络媒介心存恐惧和误读,无意通过媒介来发声表意、自我赋权,即便她们试图与社会保持亲密关系,渴望城市归属感,但由于种种因素的限制,她们仍选择退居现实社会中亲友建立的强关系社交圈之中。

关键词:媒介素养;媒介赋权;强关系;弱关系;区隔

随着城市化进程的推进,越来越多外乡女性进入城市,她们和一些本地贫困女性一起从事家政工作,穿梭在城市之中,走进各个不同的家庭提供家政服务。家政女性是从事有关家政服务工作的专业女性工人,她们早出晚归,奔波于一个个陌生的家庭之间,随着时间的推移陌生感转为熟悉感,然而雇佣关系的结束又使她们转向下一个陌生,陌生与熟悉的频繁切换夹杂着时空的流淌,流淌进城市家政女性的日常生活里,沉淀入她们的内心世界中。城市家政女性是德塞图笔下最朴素的行走者,她们的身体跟随她们书写却无法解读的厚重又轻薄的城市文本而行走。[1]虽然她们的行走是无序的、“盲目的”,但这种不同于“俯瞰”的行走是最贴近城市空间的实践。从这个意义上来说,城市家政女性是城市的亲密接触者和日常使用者。

然而,除了行走之外,城市家政女性如何了解她生活的这个城市,以及与这个城市紧密联系的现实社会?接触媒介和使用媒介是她们了解城市、适应城市和融入城市的最基本也是最有效的方式。本研究以杭州家政女性为例,试图对其媒介素养状况进行考察,探究杭州家政女性接触和使用媒介的特征及成因,以及这种媒介使用实践对她们的社会生活的影响。

一、现有文献梳理

目前,有关城市家政女性媒介素养研究的文献较少,国外研究中很少有专门针对家政女性媒介素养的著作或论文,只能在一些学者的其他研究中看到家政女性使用媒介的部分内容,如Wanning Sun(孙皖宁)在从电视剧角度分析中国保姆的形象建构时,将保姆收看电视看作是其在日常生活中的抵制策略,他指出保姆在工作时会有意偷懒,或者找理由去找更好的工作,或者是趁雇主不在家的时候偷偷看电视。[2]在他看来,保姆偷看电视具有一种反抗性的意味,这种行为是保姆在工作高度个体化、工作生活环境被隔离的情况下,除去与雇主协商之外的一种抗议方式。

从国内研究状况来看,也没有专门针对城市家政女性这一群体的媒介素养研究的文献,只能从城市职业女性的媒介素养、农民工媒介素养以及进城务工人员媒介素养等相关研究中发现城市家政女性媒介素养现状的一些线索。王颖在对郑州、荆州两城市职业女性的媒介素养调查分析后指出,职业女性对媒介接触范围广泛,使用频率较高,但在解读媒介信息方面能力不足,缺乏主动参与媒介的意识和行动,缺乏媒介批判的能力。[3]然而在王颖的研究中,城市家政女性的样本非常少,因此其研究结果或许无法准确解读城市家政女性媒介素养的现实状况。相较而言,对女性农民工和外来务工女性的研究文献,可为城市家政女性的媒介素养研究提供更多参考,如郑欣等通过对新生代女性农民工媒介内容接触、传播工具使用以及跟城市女性的传播互动等方面的研究后指出,新生代女性农民工的性别审美观受到媒介内容影响,她们能利用媒介工具扮演自己的角色以更好地融入城市生活,同时受到身边城市女性以及人际传播网络的影响,外来女工的独立性与社会认同增强,能积极融入城市之中。[4]方师师对南京、苏州地区女性进城务工者的媒介素养调查表明,外来务工女性在媒介认知、媒介理解和媒介参与互动中处于个人媒介素养教育的培养启蒙期。[5]

相对于城市家政女性传统媒体和网络媒体的媒介素养研究而言,有关手机使用状况的研究成果略多。既有的新媒体环境下城市家政女性的传播实践与社会认同研究聚焦于城市家政女性的手机使用与社会认同之间的关系研究。手机的消费和使用是城市农民工(包括家政女性)与城市的纽带,是她们与外界进行沟通、确定自己作为主体存在状态的重要方式。[6]蓝佩嘉认为,菲律宾和印尼家务女工在台湾中产阶级家庭工作时,用手机展示消费能力及协商私人领域边界,从而突显她们的阶级位置与公民身份的特殊性。[7]曹晋的研究对象指向在大城市做帮佣的国内家政女性,她们不存在远在异国对手机的炫耀性消费情结,她们使用手机功能主要包含重建城市交往的社会网络、弹性的工作联系以及异地履行母职三个方面,并揭示了手机不能帮助她们超越由城乡、地区、技术与经济的支配性力量重叠交织的生活世界,只能继续以牺牲家庭前景的都市漂流来获取基本生活资源的事实。[8]然而,城市家政女性的数量庞大,工作性质决定城市家政女性通常都是在“孤军奋战”,所以要对该群体的数量进行精确统计较为困难,这也为其媒介接触和使用研究制造了难度。

二、研究思路和研究方法

本研究采用问卷调查法和深度访谈法。量化研究和质化研究虽然具有不同的假设和研究范式,它们之间虽有歧异但并不排斥和矛盾,[9]两种研究方法的整合旨在对研究对象和研究问题进行更精确地分析和验证。

对城市家政女性的问卷调查采用方便抽样的方式,根据实际情况,一方面到杭州朝晖家政市场去寻找受访者,另一方面利用亲友提供的信息寻找适合的受访者。本研究自2013年底开始,以杭州家政女性,重点以在杭州为雇主操持家务、照顾儿童和老人的家政女性作为研究对象,她们大部分是来自外乡的农民工女性,还有一部分为杭州底层贫困女性。问卷除考察城市家政女性在城市的基本情况外,还考察其在日常工作和生活中的媒介接触和使用情况。截至2014年9月,共回收问卷352份,其中有效问卷342份。调查对象的基本情况呈现如下:从年龄层面看,40—50岁以内的受访者占51%,30—40岁以内的占24%,50—60岁以内的占23%;从受教育程度看,初中学历的受访者占46%,小学学历的占23%,小学以下的占17%,高中的占13%,读过大学的只有4人;从工资收入看,月收入在2000—3000元的占49%,800—2000元的占25%,3000—4000元的占23%;从籍贯来看,除少数为杭州本地的外,其余分别来自安徽、河南、湖南、湖北、海南、福建、江西、江苏、四川、云南、广西、广东、山东、黑龙江以及浙江其他地区。

根据问卷调查所得信息,本研究对其中的32位杭州家政女性进行了深度访谈。深度访谈有助于深入事实的内部,它是访谈者和受访者共同行动的产物,通过受访者的叙述能发现其在平淡无奇的日常生活中隐藏的故事,使访谈对象的形象与他人真正得以区别。[10]本研究意在通过深度访谈法,努力对人物进行“深描”,探究其媒介接触和使用的具体特征(情境、心理和活动)以及成因,并揭示这种媒介使用的实践对其城市社会生活的影响。访谈围绕以下主题展开:一是杭州家政女性的基本社会人口信息;二是其在城市日常工作和生活中的媒介接触和媒介使用情况;三是她们使用媒介的具体特征(使用媒介的情境、心理和行为);四是她们的这种媒介使用及传播实践是否(如何,多大程度上)对其在城市的社会生活产生影响。

三、杭州家政女性媒介素养现状分析

(一)杭州家政女性媒介接触情况分析

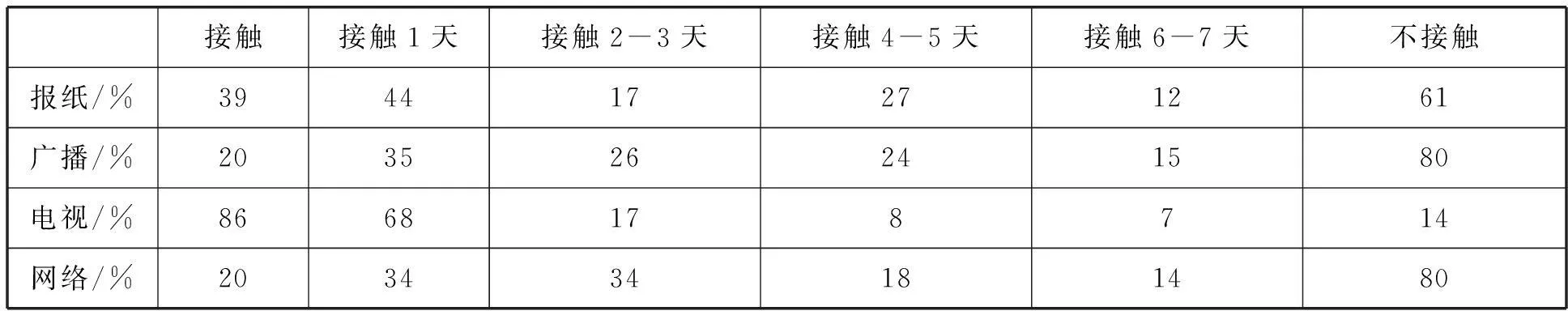

1.总体而言媒介接触度不高,电视是杭州家政女性接触最频繁的媒介调查显示,总体而言,杭州家政女性的媒介接触度不高(见表1),其中接触电视媒体的频率最高,86%的受访者表示平时会看电视,只有39%的受访者平时看报纸,20%的受访者听广播或者上网。电视视听结合、声像并茂,对观众受教育程度要求不高,因此受到杭州家政女性的欢迎,她们比较倾向于收看中央电视台、浙江卫视、安徽卫视、湖南卫视、江苏卫视等电视频道的节目,偏好的节目类型包括电视剧、综艺节目、社会新闻类节目等。此外,调查数据显示,杭州家政女性的报纸接触度比广播和网络要高,那是因为她们偶尔有机会在雇主家里翻看报纸,比如《钱江晚报》、《都市快报》、《参考消息》、《杭州日报》、《老年报》、《健康报》等是她们经常阅读的报纸。此外,收听广播的受访者平时会听FM91.8杭州交通经济,FM105.4西湖之声等,收听的节目包括音乐、天气预报和养生类。在使用电脑上网的受访者中,看连续剧、浏览社会热点新闻和与资讯生活有关的信息成为最常见的行为。

表1 杭州家政女性媒介接触情况统计表(单位:周)

值得一提的是,在访谈中我们发现,受访者每次收看电视的时长不长,一般在半小时左右。一种情况是,住家的家政女性会担心收看久了雇主会不高兴,会自觉控制收看时长;另一种情况是,不住家的家政女性因为下班后忙于各种家务劳动,真正有机会看电视的时间也不多。所以虽然从数据看,受访者的电视接触度最高,但接触电视的时间并不长。

2.手机成为日常生活不可或缺的媒介,但接触智能手机者少

根据调查数据显示,除有一位受访者不使用手机外,其他受访的杭州家政女性都使用手机,可见手机作为移动媒介因其便利性已深入杭州家政女性的日常生活。受访者使用手机的品牌包括诺基亚、三星、天翼、中兴、华为、步步高OPPO等,大部分受访者使用的手机价格都很便宜,其中69%的受访者手机价位在800元以下,25%的受访者手机价位在800—1500元。虽然大部分的受访者在工作时都“机不离身”,但有60%的受访者在工作期间使用手机“会顾虑雇主感受,使用手机时会注意保持隐秘”,有25%的受访者认为在工作时间经常使用手机,“可能雇主会不太高兴,但把工作做好就没什么可说的”,有2%的受访者还表示为了使用手机的问题和雇主“曾经有过正面冲突”,因此虽然手机成为杭州家政女性生活中重要组成部分,但使用时机以及时间受到工作环境的限制,缺乏自主性。

杭州家政女性的智能手机接触度低,大部分受访者不使用智能手机。在接受访谈的32人中,只有3人使用智能手机,其中1人会使用微信上网,其他2人不使用任何上网功能。她们不愿使用智能手机的主要原因是智能手机的价格太贵,且没有使用必要。受访者认为,手机的用途就是为了联系方便,而打电话是最方便最直接的联系方式。智能手机上网需要支付流量费用,她们不愿支付这些费用,因此就算她们使用智能手机,也不会打开网络。

(二)媒介使用情况分析

1.传统媒介的公信力大于网络媒体

调查数据表明,大部分杭州家政女性对网络媒体信息传播的真实性持保留意见。当问及“你认为网络上说的事,可信度如何”时,有72%的受访者选择“半信半疑”,有19%的表示“从没想过”这个问题,有接近9%的受访者对网上说的事“毫不相信”,只有1位受访者选择“深信不疑”。一位来自河南的家政女性在访谈时提到,虽然在儿子的帮助下,她偶尔会上网寻找工作信息,但网上的信息还是不太可信:

好像电视上东西差不多可信,网络上有的信息就不可靠。以前很相信网上消息,现在好像虚报造假的越来越多。电视经过正规报道出来的,可信度还是高一点。

相比之下,杭州家政女性比较信赖传统媒介的内容。一位来自贵州的妇女在接受深度访谈时认为报纸上的新闻全是真的,并且反问访谈者:“为什么会有假,假的怎么会登上报纸?”在她看来,只要通过印刷进行公开传播的内容,都是真实、值得信赖的。一位来自福建宁德的家政女性喜欢看《社会与法制》,她说:

我感觉那上面(《社会与法制》)的都是真实的啊,没有一点点的虚假。我就喜欢看。这方面看看只有好处没有坏处,就是万一自己生活里也出现类似的事情也可以有个参照。

由此可见,对受访的杭州家政女性来说,传统媒体的公信力大于网络媒体。

2.娱乐信息接收需求大,也关注社会新闻

杭州家政女性重视传播的娱乐功能,她们更愿接受休闲娱乐类信息。调查结果表明,电视剧、综艺节目和社会新闻是最受欢迎的三类电视节目类型。她们喜欢看韩剧,喜欢看讲述家庭生活、婆媳关系的电视剧,也喜欢抗日题材的电视剧,同时,《中国好声音》、《中国梦想秀》、《非诚勿扰》、《快乐大本营》等综艺节目也颇受受访者欢迎。在访谈中我们发现,受访者使用网络最常用的就是看电视剧,因为网上收看电视剧不会有那么多广告,而且想看就看,不受电视剧播出时间限制。一位来自江西的家政女性会使用百度搜索引擎查找信息,也会使用优酷和爱奇艺等视频网站,她说偶尔会在网上看一些新闻,但她也坦诚学用电脑主要是方便自己观看电视剧:

(我在网上)关注新闻,但是不多,会在百度和优酷上看一些新闻……上网最大的好处就是方便我追电视剧,以前看电视一天只能看两集,现在一天可以看很多集。我最近在看《抹布女的春天》,很好看。

调查表明,一些杭州家政女性也愿意接收新闻信息,其中社会新闻是较受欢迎的新闻类型,如《社会与法制》、《钱塘老娘舅》、《小强热线》、《1818黄金眼》等。她们还比较关注社会热点事件,如李天一事件、杭州发大水、洗衣机绞死女童等较热门的社会事件。此外,她们对法制、养生、饮食、少儿类节目也很感兴趣。

3.极少参与公众讨论

调查显示,受访的杭州家政女性很少讨论社会热点问题。受访者不参与讨论的原因通常是觉得自己读书不多,不知道怎么讨论,或者是没时间。一位来自安徽的家政女性在接受访谈时说:

我们没那么多时间去评论,就感觉(看了新闻),哎呀,我们没有脱离社会,就看一下,了解外面的世界是怎样的。

由此可见,受访者更倾向于通过媒介获得信息了解社会,而不是通过媒介参与讨论融入社会。参与网络讨论的受访者则更少,在使用网络的67名杭州家政女性中,只有2人经常参与网络讨论,偶尔参与的只有21人,从不参与的有44人。在参与讨论的话题中,受访者通常参与的是家庭生活和与自己工作有关的话题,参与社会热点话题讨论的不多,有27%的人表示对社会热门话题“不感兴趣”,52%的人是“只看不做回应”。而当受访者在网上发现有人意见与自己不一样时,有80%选择“保持沉默”,只有10%“坚持说出自己的观点”,10%“转而赞同大多数人的观点”。因此在网络上很少能够听到杭州家政女性的声音。

4.手机使用功能单一,大部分只为打电话

作为移动媒介的手机,具有打电话、发短信、上网等多种使用功能,然而大部分杭州家政女性的手机使用功能都很单一。当问及“您使用手机是为了什么”时,受访者的选择由多到少的排名分别是与家人联系、与小姐妹联系、与中介公司联系、与雇主联系、看新闻资讯、上QQ和微信等社交网站和玩游戏。通过数据可以看出,“联系”是受访者使用手机最迫切的需求。

那么受访者如何通过手机进行联系呢?调查发现,大部分杭州家政女性喜欢用手机打电话,发短信的不多。虽然受访者表示,发短信资费便宜、可以保持隐秘不受人打扰、电话不方便说的话可以在短信里说、能仔细考虑后再详细清楚地表达出来、可以作为某种和雇主谈判的证据,但很多受访者仍然选择不发短信,原因包括不识字、打电话更快、视力不好等。

由于使用智能手机的受访者很少,因此使用手机上网功能的受访者就更少了。这也是当问及“您使用手机是为了什么”时,“看新闻资讯、上QQ和微信等社交网站和玩游戏”等与上网有关的手机使用选项都排在了末端的原因。调查显示,智能手机对大部分受访者的生活影响不大,虽然有部分受访者认为智能手机比较方便,还能玩游戏、听音乐、打发时间,但很多受访者不懂使用智能手机,并表示没必要用,以后也不会使用。

四、思考:杭州家政女性媒介使用实践的社会学反思

调查结果表明,总体而言,杭州家政女性媒介接触和使用程度不高,其中电视是使用最频繁的媒介,她们喜欢看电视剧、综艺节目和社会新闻,使用手机主要是为了方便联系,网络参与度不高。通过调查我们发现,杭州家政女性的日常生活没有太多地受媒介影响,她们与电脑和智能手机保持一定的距离,对新科技下的网络媒介心存恐惧和误读,无意通过媒介来发声表意、自我赋权,即便她们试图与社会和城市保持亲密关系,但由于种种因素的限制,她们仍然选择退居现实社会中亲友建立的强关系社交圈之中。

(一)媒介“赋权”还是“减权”:媒介并未过多改变杭州家政女性的生活现状

罗杰斯等学者在对印度农场的女性劳动者的赋权进行研究时指出,赋权可以看成是一个传播的过程,是个体发现他/她可以控制自己(在社会中的)处境的过程,这种自我效能源自传播效能,赋权也指提高他/她们相对缺乏的权力意识,并提醒其变得更有权力的意义在哪里。[11]“媒介赋权”则可以使个体依赖媒介了解自己拥有何种权力,欠缺何种权力,并利用媒介通过努力使自己获得更多的权力,因此追求自身权益的个体和群体能通过表达沟通形成公共意见,继而改变现状;媒介打造了一个打破时空限制的公共空间。尤其是以网络为代表的新媒体改变了人们的生活,同时也让互联网的公共性成为可能。网络之与公众,尤其是底层人群,振奋人心之处在于人们可以通过这个平台表达自己的想法,维护自身的权益,即实现网络赋权。师曾志提出了新媒体赋权的概念,他认为以网络为主要表现形式的新媒体赋权是个体、群体、组织等通过互联网社会交往连接获取信息、表达思想,从而为其采取行动、带来改变提供了可能。同时他指出,新媒介赋权是传播与权力博弈的过程,强调多元主体在传播中产生、实现或消解、丧失其统治与支配的能力。[12]

乍看起来,媒介能够使生活在底层的杭州家政女性进入公共空间,发声表意,维护自己现有的权益,甚至改变现状,实现增权。然而必须指出的是,媒介赋权的效果好坏在于杭州家政女性接触和使用媒介的程度,以及她们媒介赋权的意愿和行动。然而从以下三方面来看,杭州家政女性通过媒介赋权不太现实。

首先,从杭州家政女性的媒介接触和使用情况来看,她们虽是城市的活跃行走者,但并不是媒介空间的活跃行走者。一方面由于工作属性的缘故,杭州家政女性一天中的大部分时间都忙碌于家务工作中,接触和使用媒介的时间和机会有限,例如,依雇主家是否有报纸、是否看电视等情况而定(通常来说,杭州家政女性是不会去使用雇主家的电脑的,因为与其他媒介相比,家庭电脑更加个人化和私密化)。另一方面,由于经济收入和受教育程度等因素限制,她们不会花太多时间、精力和费用去上网。杭州家政女性家庭大部分没有电脑,在有电脑的家庭中,电脑很多也是给孩子使用的,受访者中,只有68%的人每周上网1-3天,而且也只是空闲的时候偶尔上一下网。然而网络使用不是一个能够脱离社会情境而孤立存在的现象,如果将网络的使用和使用者的社会现实困境孤立起来的话,那么这类群体中个体通过网络的真正赋权是没有办法实现的。[13]杭州家政女性与媒介之间始终保持一种“若即若离”的关系,这种距离感无法帮助她们实现媒介赋权。

其次,杭州家政女性缺乏媒介赋权的意愿。在她们看来,赋权是件很“大”的事,和自己的关系不大,她们了解新闻也是站在“局外人”的立场,“看看就好”。在访谈中时常能听到她们的如下表达:“我是正经人家,不会去评论那些事情”,“没时间研究网络的那些评论,有空不如找个好东家多赚点钱”,“网上那些东西我们不懂的”。可见,杭州家政女性更关注当下的生活琐事,对她们来说“少说话,多做事”,管好自己的事才是最重要的,至于改变自己的处境,维护自己的权利,这些和她们无关,通过媒介来赋权对她们来说是不愿想也不敢想的事。

再次,杭州家政女性缺乏媒介参与的行动力。网络是公众政治参与最活跃的平台,然而杭州家政女性上网主要是为了看连续剧,虽然偶尔浏览一些社会新闻,但网络表达沟通欲望不高。她们认为自己受教育程度不高,要和其他个人和群体对话很难,“(我们)和你们不是一个世界的,你们网上说的我们都看不懂的”。而言论表达和沟通交流的互动交往确实需要建立在共同经验的基础上,这个共同经验包括共同的知识认知、兴趣爱好和相似的人生观、价值观和道德观等,[14]杭州家政女性觉得自己和城市其他人群没有表达沟通的“共同语言”,这种心理和现实障碍使家政女性放弃网络参与,再加上她们基本都是孤军奋战(线上或线下),缺乏群体行动的力量,群体赋权的媒介行动很难形成。

事实上,杭州家政女性对自己在这个城市的生活状态并非完全满意,调查数据显示,42%的人认为在杭州的生活一般,只有46%的人满意,还有12%的人不满意。工资低、物价高、找工作难、房租贵、家人分离、回家难、孤单、交通不便、雇主要求高等都是她们在杭州生活的困难。然而杭州家政女性缺乏媒介接触和使用的意愿和行动,无法通过媒介形成群体力量并为群体利益发声,由此,当其他社会群体运用媒介(新媒介)赋权的时候,杭州家政女性放弃了媒介的赋权作用,相当于是“减权”了。

(二)信赖强关系还是弱关系:网络恐惧与网络使用的狭隘认知

美国社会学家格兰诺维特将社会结构紧密联系的亲友间建立的关系称为强关系,将只是相识不太了解的人之间建立的关系称为弱关系,他指出虽然强关系内的人们有更强大的凝聚力,但弱关系具有桥梁作用,并有助于人们获得社交圈外的资源。[15]网络媒体是形成人际传播弱关系的理想平台,人们可以通过网络媒体进行信息和资源的传播、共享、沟通和互动,形成虚拟共同体的弱关系,扩大人际传播的范围,从而获得更多社会资源,实现更好的个人发展。

但从杭州家政女性的媒介使用来看,她们对网络媒体的这种弱关系是抗拒的,通过访谈,我们发现很多受访者害怕新科技给生活带来的变化,对网络产生恐惧感。有人认为,使用电脑、智能手机,接触网络,都不是她们世界的东西,甚至有人谈“网”色变:

我不太相信,网上诈骗很多,我遇到过的,去年6月6号,有人在网上(QQ上)和我说孩子住院了,问我要钱,但是后来没有得手。

没什么好处,网络是虚拟的,虚假的,骗子很多。

网上信息假的,网购不好,玩游戏不好。

智能手机自己心里有点害怕,我们不懂,怕弄出去要花钱。后来就叫营业员帮我关掉了。最害怕按到视频,看电影那种,很费流量。

挪威传播学者伯格塔·豪耶尔指出,人类经验有两面,一面朝向外部生活和社会活动,另一面朝向内在精神生活和认知活动。[16]杭州家政女性对新科技和网络的使用经验,一方面来自道听途说,亲友作为意见领袖对她们网络使用的自我想象具有强大的影响力。而另一方面,倘若自己在使用网络时遇到了困难,则在认知层面强化了对网络负面效果的恐惧感。这种恶性循环使杭州家政女性在心理层面不愿相信网络,在行动层面不愿使用网络。

同时,杭州家政女性对“网络可以做什么”存在误读,有人认为上网是做“正事”的,所以玩游戏并不是上网,比如在访谈时我们问一个受访者是否上网,她一边说不上网,一边在用手机QQ聊天,她认为玩游戏不是上网,网上看新闻、查资料才是上网。但也有不少杭州家政女性的观点与之相反,认为上网就是玩,而玩是不好的:

我们不玩这个(电脑)的。

我儿子想教我(上网),不过我不想。要玩就会像孩子一样没完没了地玩……会沉迷,对对。上次我让儿子搞了个游戏,经常玩,还是不玩的好……(我的手机上)没有游戏,怕自己会玩,玩得手机都坏掉了,还是不玩的好。

对网络使用的狭窄认知和误读,使杭州家政女性无法信赖网络媒介。调查数据显示,杭州家政女性更信赖现实社会的人际传播,当问及“对于某件有争议的事件,您的判断通常与哪类观点一致”时,49%的受访者选择“自己身边亲戚朋友的观点”,43%的受访者选择“广播、电视和报纸的观点”,相信“网络权威人士”和“网络上大多数人”的仅占8%,通过访谈我们可以看出她们对媒介使用尤其是网络使用的态度:

这个说不上相信(媒体上的新闻)的。上次有一个是哪里杀人啊,什么都有的,我有点怕,我给别人看,别人说别相信。我还是相信边上人说的。

相信媒体不如相信别人。

我觉得和别人(QQ、微信)聊天没意思,又不认识,聊些无聊的不是很浪费时间吗?……我不喜欢(虚拟)聊天,没意思,喜欢和朋友聊。

这些访谈,都体现了杭州家政女性拒绝进一步与媒介建立联系的姿态。凭借对媒介狭隘的认知,在自我想象的基础上,她们对媒介产生恐惧和刻板印象,选择用“关闭”认知的方式对待人际传播中的弱关系,将自己局限在狭窄的现实社会的强关系的圈子中。

(三)选择区隔媒介还是渴望城市融入:媒介实践中的心理纠结与矛盾

很多受访者都提到“上班的时候哪里有空”和“回家还要做事,累死了,没什么时间”,无论在工作时还是在生活中,杭州家政女性的媒介接触度和使用度都不高,媒介几乎被区隔于她们的日常生活之外。譬如在工作时,她们的媒介接触和使用处于随机状态:雇主家里有报纸杂志的会“看一下”,和雇主一起吃饭的时候会看一下电视,但通常时间不长,也不使用电脑。在工作“规训”的自觉性意识下,她们会有“他是雇你来干活的,不是来看电视的”的责任感,就此与媒介隔离。工作环境使杭州家政女性无法自如地接触和使用媒介工作,导致被迫区隔。然而调查中我们也发现,很多杭州家政女性存在有意与媒介保持一定的距离,甚至拒绝接触和使用媒介的心理,我们可以把它称为个人的自我区隔。

杭州家政女性会区隔不同类型的媒介,比如她们喜欢看电视,不喜欢听广播。一位来自重庆的家政女性在访谈时表明了对广播媒介的态度:“现在去哪儿听广播?”当问她“假如送你一台收音机的话,你会不会听呢?”她回答:“我听也没用。我听不进去啊,脑筋转不过来。”她以“脑筋转不过来”作为理由区隔广播。为区隔自己不喜欢的媒介,杭州家政女性会寻找各种理由,比如“没时间”:“认字是认的,但是我们平时没有时间看报纸。”(没时间,区隔报纸媒介)

有趣的是,不少受访者表示自己没时间看报纸杂志,但却会收看电视节目;她们没时间看新闻,但会收看电视剧。所以区隔媒介(或新闻)的原因实际与自身的媒介偏好有关。在她们看来,读报比看电视难度大,看新闻比看电视剧难度大,所以她们选择更能让人轻松的媒介以及媒介内容。除此之外,区隔媒介的理由还包括识字不多、没精力、经济拮据、年纪大等。

智能手机贵也没什么用,自己不识字。(识字不多,区隔智能手机)

太累了,哪里有空去学那种东西(上网)。(没精力,区隔网络)

上网还是要花钱的啊。(经济拮据,区隔网络)

上网是你们年轻人玩的,年纪在这里了,不想学。(年纪大,区隔网络)

布迪厄在《区隔:趣味判断的社会批判》中指出,区隔不仅与经济和社会条件有关,还与不同社会空间中的位置有关,同时和不同阶级与阶层的性情倾向系统有关。他指出,趣味进行区分,并区分了区分者。[17]杭州家政女性对媒介趣味的区分,也区分了她们自身与城市中其他的群体。与此同时,区隔还象征着某种权力关系,因为杭州家政女性与媒介的被迫区隔,意味着其在经济雇佣关系下,处于权力的被支配方,丧失了选择和使用媒介的权力。对媒介的个人自我区隔,看似有选择权,实则包含着她们的无奈,很多杭州家政女性认为媒介偏好与个人身份存在某种联系,认为自己的职业和身份与媒介使用“无缘”。

然而在她们内心深处,也有对改变现状的渴望,希望受到别人的尊重、关注和认可,希望能融入社会,融入城市。这从对她们的访谈中可以感觉得到:“一个人在杭州很寂寞的,寂寞的时候看看新闻”,“我想学会上网了解求职信息”,“女儿如果回来,可以教我,我也想换个智能手机,方便和家人朋友视频”,“微信很好玩,可以和很多新老朋友联系”,“看新闻不会和社会脱节”……可以看出,媒介所提供的信息对杭州家政女性来说除了解闷之外,还包括求职、建立社会关系等。媒介能为她们在城市的生存和发展提供机会、信息和资源,维系着该群体赖以生存的核心资源,同时也是促进其社会流动与地位改善的推动力。[18]尤其手机作为新媒体的使用,已经成为社会管理的工具,帮助其重获职业机会,提高收入,促进身份转换与城市融入。[19]统计数据显示,60%的杭州家政女性都与家人(丈夫、孩子和父母)居住在一起,有的已经超过10年,对她们来说,杭州相当于第二家乡,是她们赖以生存的空间,她们希望在这里能生活得更好。因此虽然大部分杭州家政女性都是外乡人,但很多已扎根在杭州,她们关注杭州本地新闻,手机中保存的电话号码也越来越多是生活在杭州的亲朋好友:“我们看新闻,关心杭州的发展,也算是新杭州人了”。由此可见,杭州家政女性把使用媒介、接收新闻信息看成自己作为“新杭州人”的一种责任,一种寻求认同感的符号。

因此对遭遇的种种现实障碍的无奈与渴望学习新事物的矛盾,以及有关安于现状还是改变自我认同的纠结,交织在杭州家政女性媒介接触和使用的心理与实践中,表面上我们看到的是她们在区隔媒介,但内心深处仍怀有接近和使用媒介的愿望,有对当地生活、社会的热爱,以及对所处城市归属感的期待。

五、结论

杭州作为中国智慧城市的先锋,智能化已逐渐走入每个普通家庭,网络渗入了每个人的日常生活,然而杭州家政女性却是网络的失语群体,同时也是媒介的失语群体。失语群体理论认为,某一群体无法清晰表达自己的思想,而失语的关键是它不仅是权力不平等分配的结果,也是权力不平等的标志。[20]但是我们不能把杭州家政女性的失语简单归结为是由外在的强制或压迫造成的。虽然她们对自己的身份认同存在疑惑,虽然她们希望改变现状,但由于种种原因,她们选择了沉默,放弃了维护权利的努力,也放弃了媒介赋权的机会。权利的维护和争取首先需要依靠自身的努力,自我赋权除行为、态度以及行动的赋权以外,还有心理上和能力上的“赋权”,这是一种心理承受力,也是一种社会连接力。[21]在数字鸿沟依然存在的城市中,杭州家政女性需增强提高媒介素养的意识,勇敢面对孤独和恐惧,自觉进行科技除怯,不断学习和体验媒介,尤其是新媒体带来的广阔社会资源和庞大社交圈,提升媒介赋权的心理毅力和自我行动力。同时媒介赋权不能单靠孤军奋战,需要依靠外界的力量,如非政府机构公益组织的支持,形成群体效应,唯有如此,游走在城市空间中的杭州家政女性,终有一日能在城市中找到一个安全又舒适的栖身之所。

参考文献:

[1]Michel de Certeau. The Practice of Everyday Life[M]. Berkeley: University of California Press, 1984:93.

[2]Wanning Sun. Making Space for the Maid[J]. Feminist Media Studies, 2009,9 (1):64.

[3]王颖.城市职业女性媒介素养教育研究[D].河南大学,2008:44.

[4]郑欣,张春琳.性别、传播与认同:新生代女性农民工城市适应研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2014(9):25.

[5]方师师.女性进城务工者的媒介素养教育空白初探[J].中国科教创新导刊,2008(14):254.

[6]杨善华,朱伟志.手机:全球化背景下的“主动”选择——珠三角地区农民工手机消费的文化和心态的解读[J].广东社会科学,2006(2):168-173.

[7]蓝佩嘉.跨国灰姑娘——当东南亚帮佣遇上台湾新富家庭[M].吉林:吉林出版集团责任公司,2011:225.

[8]曹晋.传播技术与社会性别——以流移上海的家政钟点女工的手机使用分析为例[J].新闻与传播研究,2009(1):71-77.

[9]梁丽萍.量化研究与质化研究——社会科学研究方法的歧异与整合[J].山西高等学校社会科学学报,2004(1):27.

[10]杨善华,孙飞宇.作为意义探究的深度访谈[J].社会学研究,2005(5):59.

[11]Corinne L. Shefner-Rogers, Nagesh Rao, Everett M. Rogers & Arun Wayangankar. The empowerment of women dairy farmers in India[J]. Journal of Applied Communication Research,1998(26):334-335.

[12]师曾志.新媒介赋权下的情感话语实践与互联网治理——以“马航失联事件”引发的恐惧奇观为例[J].探索与争鸣,2015(1):41.

[13]Bharat Mehra, Cecelia Merkel. The internet for empowerment of minority and marginalized users[J]. New media & Society, 2004,6(6):799.

[14]王淑华.互联网的公共性[M].北京:社会科学文献出版社,2014:135.

[15]Mark Granovetter. The Strength of Weak Ties: A network Theory Revisited[J]. Sociological Theory,1983(1):202-209.

[16][英]伯格塔·豪耶尔.接受分析的社会心理学视角[A].罗杰·迪金森,拉马斯瓦米·哈利德拉斯纳,奥尔加·林耐.受众研究读本[C].北京:华夏出版社,2006:181.

[17]Pierre Bourdieu. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste[M]. London and New York: Routledge, 2010:xxix.

[18]樊佩佩.从传播技术到生产工具的演变——一项有关中低收入群体手机使用的社会学研究[J].新闻与传播研究,2010(1):82.

[19]杨嫚.消费与身份建构:一项关于武汉新生代农民工手机使用的研究[J].新闻与传播研究,2011(6):66.

[20][美]理查德·韦斯特,林恩·H.特纳.传播理论引导:分析与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2007:536.

[21]师曾志.新媒介赋权视阈下的国家与社会关系[A].程曼丽.北大新闻与传播评论(第8辑)[C].北京:北京大学出版社,2013:83-84.

〔责任编辑:詹小路〕

中图分类号:G206.2

文献标识码:A

文章编号:1008-6552(2016)01-0128-10

作者简介:王淑华,女,副教授,传播学博士。(浙江传媒学院新闻与传播学院,浙江杭州,310018)

基金项目:2015年杭州市哲学社会科学项目“新媒体语境下杭州家政女性的传播实践与社会认同建构研究”(M15JC050),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“媒介化时代传播的公共建设性”的研究成果。