武汉城市圈城镇化生态环境响应的时空演变研究

2016-02-26郭庆宾刘静王涛

郭庆宾 刘静 王涛

摘要:城镇化与生态环境这一交互关系,是两者彼此响应的耦合产物。研究城镇化发展与生态环境间的响应胁迫关系,具有重要的理论与实际意义。本文以武汉城市圈为研究对象,通过建立城镇化与生态环境的综合评价指标体系,构建生态环境响应模型,对“两型社会”战略提出后武汉城市圈城镇化生态环境响应的时空演变进行分析。主要结论如下:①2008-2013年,武汉城市圈城镇化发展态势良好,整个城市圈城镇化综合水平逐年稳步上升,增长速度加快。生态环境综合指数呈现先下降,后维持稳定,再上升的“U型”变化曲线,符合环境库兹涅茨曲线。②武汉城市圈生态环境对城镇化的响应,呈现出由负响应向正响应转化的特征,生态环境对城镇化发展总体上呈现出由“胁迫”到“促进”的转变。A值越来越大,由2008年的-0.9上升到2013年的1.66。H值则呈现先降低后上升的变化特征,由2008年的0.9降低到2010年的0.09,2013年迅速提升到1.71,表明生态环境对城镇化发展总体上呈现由“胁迫”到“促进”变化的发展趋势。资源环境压力、资源环境载荷对城镇化的发展呈现出由负响应向正响应转变的特征,资源环境绩效对城镇化的发展具有正响应的特征。③武汉城市圈生态环境综合响应指数的空间分异特征,由以正响应为主的“凹陷”结构向分化的“板块”结构演化,生态环境综合响应指数的区域差异呈先扩大、后缩小趋势,城镇化的发展对生态环境的影响程度为“弱促进”向“强胁迫”变化。资源环境载荷响应指数和绩效响应指数表现出“向心性”的发展特征。

关键词:城镇化;生态环境;响应;武汉城市圈

中图分类号 F062.2 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)02-0137-07

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.02.017

高速城镇化进程中的人口、产业集聚和城市规模的扩大,使得环境中单位面积物质代谢和能源消耗强度增加、土地利用方式改变,给生态环境带来了持续负面影响;同时生态环境对城镇化的响应又反过来影响着城镇化的进程和方式,这一现象在城镇化水平高度发达的城市群(圈)地区尤其显著。以武汉为中心,周边100 km范围内黄石、鄂州、孝感等8个城市组成的武汉城市圈,是湖北省城镇化和经济社会发展的核心区域,其面积不到全省三分之一,却集中了湖北省一半的人口、六成以上的GDP总量,城镇化进程逐年加快,进入城镇化高速发展期。然而,伴随着城镇化快速发展带来的是环境质量的每况愈下,城市雾霾污染、湖泊污染等问题频发。因此,探索此类高度城市化地区城镇化发展与生态环境间的交互胁迫机制,协调城镇化和生态环境保护之间的关系,成为一个亟待研究的命题。当前关于城镇化与生态环境响应关系的研究主要集中在城镇化对生态环境单方面的影响研究上,而有关生态环境对城镇化发展的响应研究则比较少见。在经济发展与生态环境关系方面,比较具有代表性的是Grossman和Krueger[1]通过对42个发达国家经济发展与生态环境的关系进行实证研究后发现随着城市经济发展,生态环境质量呈现出倒“U”型演变规律,即著名的环境库兹涅茨曲线(EKC)。张一平[2]、金凤君[3]、王晓云[4]、陶玮 [5]、王筱明[6]、刘坚等[7]从水环境、大气环境、土地利用等角度对城镇化与生态环境间的关系进行了研究。刘耀彬[8]和宋学锋[9]等以江西省为例,建立了区域城市化与生态环境交互作用的关联度和耦合度模型。陈泓冰等[10]利用耦合协调度研究了湖北省城市化与生态环境的协调发展状况;黄金川[11]、乔标[12]则以干旱区城市化与生态环境协调发展为研究对象,认为区域生态环境随城市化的发展存在先指数衰退、后指数改善的耦合规律。肖强等[13]研究发现重庆市城市化与生态环境之间存在着长期均衡关系,但是城市化对生态环境的正向作用明显强于生态环境对城市化的反向作用。赵亚莉和刘友兆等[14]通过对我国省会城市土地开发强度变化的生态环境效应研究,发现城市土地开发强度变化对生态环境具有显著影响。纵观当前城镇化与生态环境关系的研究:研究视角上,对城市化的生态环境效应研究主要是从单一生态环境要素(如大气、水、土地)出发,而从时空演变角度进行综合研究的较少;研究对象上,大多是城市化与生态环境的耦合和城市化对生态环境的影响,而对生态环境响应的研究较少。基于此,本文以武汉城市圈为研究对象,通过建立城镇化发展水平与生态环境的综合评价指标体系,构建生态环境响应模型,对“两型社会”战略提出后武汉城市圈城镇化发展与生态环境响应关系的时空演变进行分析,以期为协调新型城镇化发展和生态环境保护的关系提供理论指导和借鉴。

1 城镇化生态环境响应评价指标体系及模型构建

1.1 指标体系构建

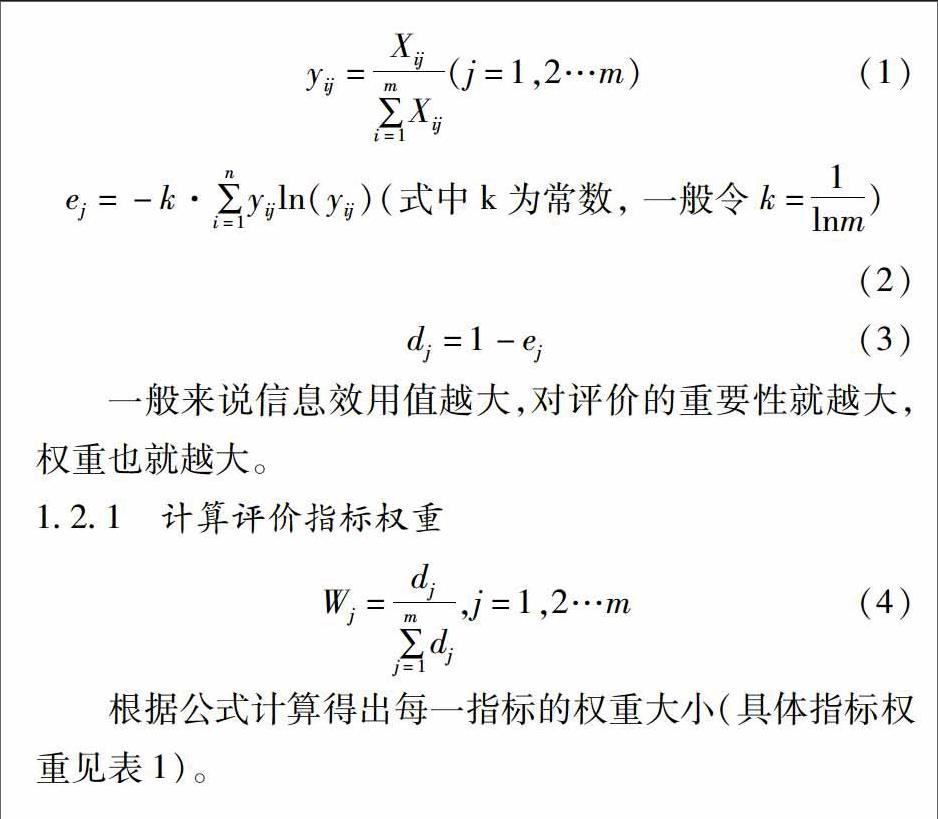

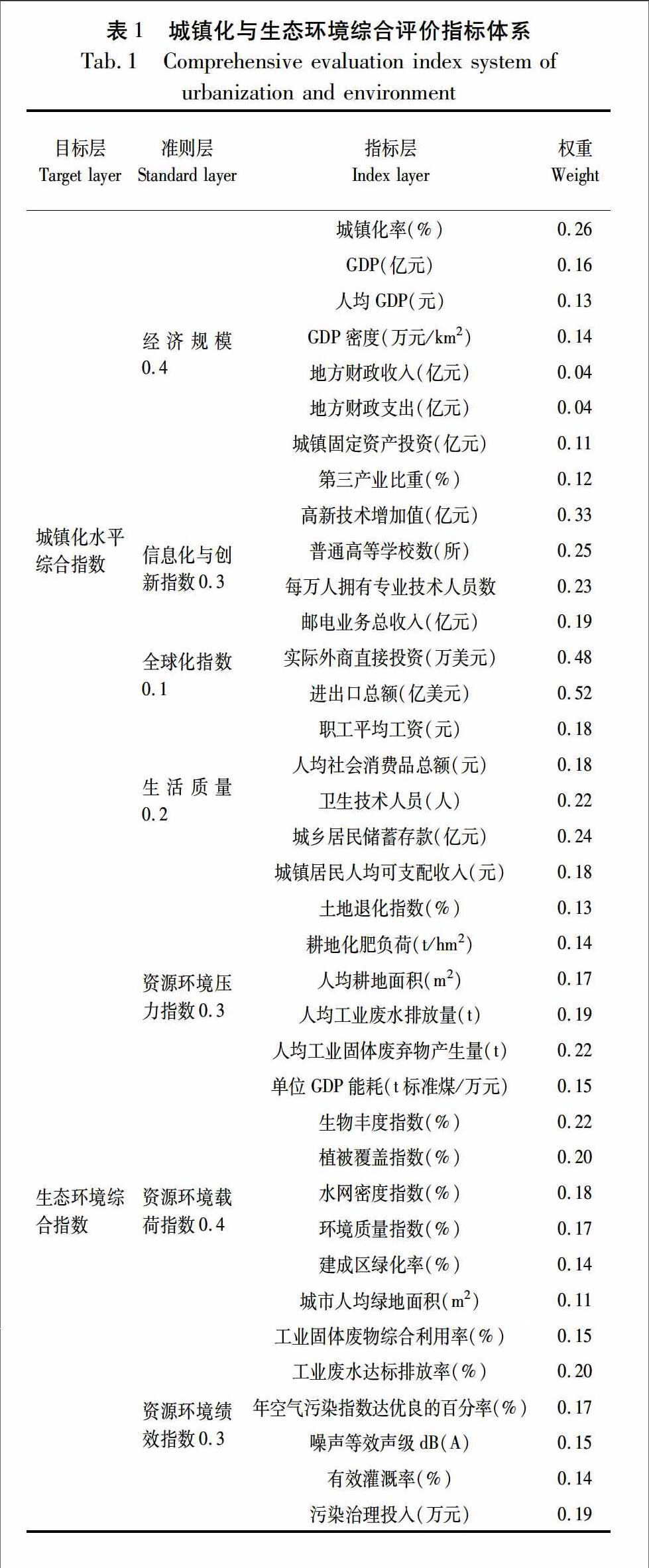

依据数据的可获得性和指标体系的科学性原则,构建城镇化和生态环境的综合评价指标体系。对武汉城市圈城镇化的评价,主要从经济规模、信息化与创新、全球化和生活质量4个方面进行分析,对生态环境的综合评价则分别从资源环境压力、资源环境载荷以及资源环境绩效3个方面进行(见表1)。

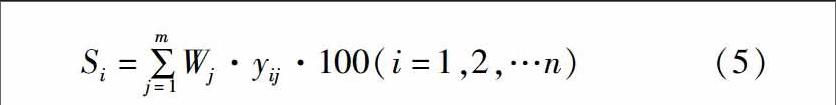

1.2 指标权重计算

假定需要对某个城市m年的城镇化发展状况进行评价,指标体系包括n个样本,则可初步形成评价系统的原始数据矩阵。为使计算结果准确并具有可比性,对指标原始数据进行标准化处理。在此基础上,建立数据矩阵Y={yij}m·n,其中yij代表第j项指标下第i年份指标值的比重:

式中,Aj(t)为t年份生态环境j系统对城镇化的响应指数,ct为t年份城镇化综合指数值,ejt为t年份的生态环境j系统的值。dejt/dcjt为t年份生态环境j系统对城镇化水平的导数。本模型通过构建响应模型,测得生态环境综合水平及其分系统对城镇化水平的响应指数。若A>0,说明生态环境水平对城镇化发展呈现正响应,即生态环境的发展方向与城镇化的发展方向一致;若A<0,说明生态环境水平对城镇化发展呈现负响应,即城镇化的发展导致了生态环境水平的下降;若A=0,则说明城镇化的发展对生态环境水平没有影响。为了比较响应程度的大小,进一步定义了生态环境水平及其分系统对城镇化发展的响应度H,并令H=|A|,H值越大,说明城镇化的发展对生态环境的影响程度越大,反之就越小。

为了求得2008—2013年每个年份的响应度,利用spss19.0软件分别对生态环境综合指数及分量与城镇化水平指数进行曲线拟合,求得其最佳响应方程。首先确定生态环境指数为因变量e,城镇化指数为自变量c,分别对c、c2、c3交叉进行模型的适配。具体为:分别输入c、c2;c、c3;c2、c3对e及分系统进行线性回归,比较三次结果的拟合优度R2,计算出响应方程系数,根据响应方程系数得出最优响应方程。

2 武汉城市圈城镇化生态环境响应的时序演变

2.1 城镇化水平的时序演变

2008-2013年,武汉城市圈城镇化发展态势良好,整个城市圈城镇化综合水平逐年稳步上升,增长速度加快(见图1)。①经济规模指数逐年提高:城市圈的城镇化率、 GDP、人均GDP和GDP密度等指标得分不断上升,产业结构不断调整优化,投资和引资能力在不断增强。②信息化与创新指数在波动中上升:中心城市武汉作为全国重要的科研教育基地,高新技术产业发展迅速。③全球化指数总体呈增加趋势:武汉是武汉城市圈全球化发展的主要动力,武汉市实际外商投资占武汉城市圈的73%,进出口总额占比为81%。④生活质量指数稳步提升:武汉城市圈5年来生活质量指标保持较快的增长幅度,人均可支配收入逐步提高,社会消费对经济增长的贡献率快速提高。

2.2 生态环境水平的时序演变

从图1可以看出,武汉城市圈生态环境综合指数呈现先下降,后维持稳定,再上升的“U型”变化曲线,符合环境库兹涅茨曲线。同时资源环境载荷子系统、压力子系统也呈现出“U型”变化的趋势,而资源环境绩效子系统则显示出先下降、后上升的趋势。

2.3 生态环境响应的时序演变

根据构建的生态环境响应模型,求出武汉城市圈生态环境综合水平及其子系统对城镇化水平的响应函数(见表2),其中e1、e2、e3分别代表武汉城市圈资源环境压力、载荷、绩效的响应函数。由表2可知,武汉城市圈生态环境综合指数对其城镇化综合指数的响应函数为二次曲线方程;资源环境压力指数对其城镇化综合指数的响应函数为三次曲线方程;资源环境载荷指数对其城镇化综合指数的响应函数为二次曲线方程;资源环境绩效指数对其城镇化综合指数的响应函数为三次曲线方程,表明各个系统并非遵循同样的响应规律。

为了分析生态环境系统及子系统对城镇化响应的敏感程度,根据公式6分别求出各个年份生态环境对城镇化发展的响应指数和响应度(见表3)。

表3反映的是武汉城市圈2008-2013年生态环境子系统指数对其城镇化的响应指数变化特征,从该表可以看出武汉城市圈生态环境综合响应指数、资源环境压力响应指数、资源环境载荷响应指数初期为负值,呈逐年增加的变化趋势,2010年之后三条曲线数值由负值转变为正值。资源环境绩效响应指数为正值,但呈逐年下降的趋势。生态环境对城镇化的响应表现出以下特征:

(1)武汉城市圈生态环境对城镇化的响应,呈现出由负响应向正响应转化的特征,生态环境对城镇化发展总体上呈现出由“胁迫”到“促进”的转变。A值越来越大,由2008年的-0.9变为2010年-0.09,2010年以后又变为正值(0.76),2013年达到1.66。这表明“两型社会”建设的前三年,随着城镇化的发展,武汉城市圈的生态环境总体质量仍在下降,但是下降的幅度在减小,2010年以后武汉城市圈生态环境质量好转,说明武汉城市圈“两型社会”的建设取得了明显成效。与A值相对应的H值则呈现先降低后上升的变化特征,由2008年的0.9降低到2010年的0.09,2013年迅速提升到1.71,表明生态环境对城镇化发展总体上呈现由“胁迫”到“促进”变化的发展趋势。

(2)资源环境压力对城镇化的发展呈现出由负响应

向正响应转变的特征。A1在2008-2010年期间为负值,但负值变小,表明在2010年以前,随着城镇化的发展,生态环境的压力变大,但是压力变小的幅度在降低。2010年以后,A1由2011年的0.70变为1.93,生态环境压力变小。城镇化的发展对资源环境压力总体上呈现由“胁迫”向“促进”变化的发展趋势。

(3)资源环境载荷对城镇化的发展同样表现出由负响应向正响应转变的特征。A2在2008-2010年期间为负值,由-2.06变为-0.91,数值越来越大,城镇化的发展引致资源环境载荷水平下降,但是下降的程度降低,资源载荷水平正在逐步增加。A2在2011-2013年为正值,由0.69上升到2.46,资源环境载荷得到较大改善。城镇化发展对资源环境载荷总体上呈现由“胁迫”向“促进”变化的发展趋势。

(4)资源环境绩效对城镇化的发展具有正响应的特征,即随着城镇化的发展,资源环境绩效提高。这是由于“两型社会”提出以后,武汉城市圈积极治理环境,加大对环境保护工作的资金投入力度,改进技术,提高各项废弃物的综合利用率。但是需要引起注意的是响应指数和响应度正在逐年下降,并且有变为负值的趋势,即城镇化的发展促进资源环境绩效水平的上升,但是二者之间的影响程度在减小,表现为“弱促进”特征。

3 武汉城市圈城镇化生态环境响应的空间分异

为揭示武汉城市圈内部各城市生态环境对城镇化发展响应的差异,将各城市生态环境响应指数导入Arcgis制作分级图进行分析,将响应指数分为正负两种类型。

3.1 生态环境综合响应指数的空间分异

3.1.1 生态环境综合响应指数的空间分异结构,由以正响应为主的“凹陷”结构向分化的“板块”结构演化武汉城市圈各城市生态环境对城镇化的综合响应空间分异,从2008年的武汉、黄石等个别城市为负响应、大部分城市为正响应的分布特征,向中南部板块为正响应、北部板块为负响应的分布特征转变(见图2)。孝感、黄冈、鄂州、仙桃和天门由正响应变为负响应,武汉、黄石和潜江由负响应变为正响应。城镇化发展过程中生态环境质量总体上仍在下降,城镇化的发展对生态环境的影响程度为“弱促进”向“强胁迫”变化。

3.1.2 生态环境综合响应指数区域差异呈先扩大、后缩小趋势

从图2可以看出,2008年整个城市圈内大部分城市为正响应城市,少部分城市为负响应,区内差异较大。而2013年孝感、黄冈、鄂州、仙桃和天门等城市由正响应向负相应转变,区内差异逐渐缩小。

3.2 生态环境子系统响应指数的空间分异

3.2.1 资源环境压力响应指数

武汉城市圈资源环境压力指数空间分异表现出向相反方向极化发展的趋势,突出表现为正响应为主的空间结构向负响应为主的空间结构变化,这种空间分布格局也表明武汉城市圈总体上资源环境压力增大(见图3)。潜江和仙桃由于经济社会发展水平比较落后,资源环境压力与城镇化的发展的影响程度不大,呈现“低促进”状态。武汉市的资源环境压力响应指数并不是最高的,属于中等水平,这与武汉市的人口和经济活动密集有关。黄石、鄂州、咸宁、和天门4市的资源环境压力响应指数较武汉、黄冈和孝感来说稍小。咸宁和天门的响应指数相差不大,咸宁市资源环境基础较好,天门市由于工业欠发达,其资源环境压力响应指数并不高,随着城镇化的发展,压力略微变大。从响应度来看,城镇化发展与资源环境的压力之间相互影响程度较大,但是响应指数的数值在逐年下降,也说明“两型社会”提出以后,各城市都积极进行调整,资源环境压力虽变大,但是速率在降低。总之城镇化水平较差地区的资源环境压力响应规律(除了仙桃市)基本上遵循着高水平城镇化地区的演变路径,逐年变大,但是幅度在降低。

3.2.2 资源环境载荷响应指数

武汉城市圈资源环境载荷响应指数在空间上表现为由边缘向中心集聚的趋势(见图3)。武汉、仙桃、黄石三市持续变为正响应。武汉和黄石在“两型社会”提出初期,资源环境载荷响应指数为负值,后续逐渐转为正响应。从响应度来看,孝感和黄石城镇化发展与资源环境载荷水平之间相互影响程度较大,但城镇化的发展对资源环境载荷的胁迫作用正在逐渐减弱。其次,武汉和咸宁也表现出同样地变化趋势。鄂州、潜江和天门呈现波动中降低的发展态势。总之,武汉城市圈城镇化水平较高城市与城镇化水平较低城市的响应指数变化,并没有呈现绝对相同和绝对相反的发展轨迹。

3.2.3 资源环境绩效响应指数

资源环境绩效响应指数同样表现出“向心性”的发展特征(见图3)。武汉市城镇化发展最快,但是资源环境绩效的响应度并不是最高的,可能是由于近年来武汉市城市建设导致城市污染加剧;总体来讲,武汉市绩效响应保持稳定。鄂州市和黄冈市绩效响应指数为负响应,表明随着城镇化发展,鄂州市经济增长模式仍然是高污染、高消耗,生态环境治理方面仍落后于其他城市。黄石的绩效响应指数较高,表明自“两型社会”提出以后,通过加大生态环境整治力度,城镇化发展对资源环境绩效水平呈现强促进作用。咸宁市生态环境对城镇化的绩效响应虽表现为负响应状态,但数值较小,接近于0,城镇化发展与资源环境绩效水平关系程度不大。潜江、天门和仙桃三市的资源环境绩效响应指数逐年上升。

4 结论与讨论

本文通过建立城镇化与生态环境响应综合指标体系,构建生态环境对城镇化发展的响应模型,分析了武汉城市圈城镇化发展与生态环境响应之间的时空演化特征,主要结论如下:一是2008-2013年,武汉城市圈城镇化水平发展态势良好,整个城市圈城镇化综合水平逐年稳步上升;生态环境综合指数呈现先下降,后维持平稳,再上升的“U型”曲线变化趋势。二是武汉城市圈生态环境对城镇化的响应,整体呈现出由负响应向正响应转化的特征,生态环境对城镇化发展总体上呈现出由“胁迫”到“促进”的转变。其中,资源环境压力、资源环境载荷对城镇化发展表现出由负响应向正响应转变的特征;资源环境绩效对城镇化的发展具有正响应的特征,即随着城镇化的发展,资源环境绩效提高。但是二者之间的影响程度在减小,表现为“弱促进”特征。三是武汉城市圈生态环境综合响应指数的空间分异结构,由以正响应为主的“凹陷”结构向分化的“板块”结构演化,生态环境综合响应指数的区域差异呈先扩大、后缩小趋势,城镇化的发展对生态环境的影响程度为“弱促进”向“强胁迫”变化。武汉、黄石、咸宁和潜江四个城市城镇化发展过程中的生态环境响应表现为由“负响应”向“正响应”转变,城镇化发展促进了生态环境质量的提高。鄂州、黄冈、孝感、仙桃和天门生态环境对城镇化发展具有“负响应”特征,城镇化发展过程中生态环境质量总体上在下降。在生态环境子系统中,资源环境压力指数空间分异表现出正响应向负响应方向变化的趋势;资源环境载荷响应指数在空间上表现为由边缘向中心集聚的趋势;资源环境绩效响应指数同样表现出“向心性”的发展特征。

当然,本文虽然通过构建生态响应模型对武汉城市圈城镇化发展的生态环境响应进行了深入研究,但仍存在一些不足之处,比如在响应度进行分析时,只将生态环境综合水平、资源环境压力、资源环境载荷、资源环境绩效与城镇化发展水平进行回归分析,却并未深入分析导致这种响应结果的原因;时间维度方面,选取了“两型社会”战略提出后2008-2013年这段时间段进行研究,时间截面相对较短,这些问题将在后续研究中进一步完善和改进。

(编辑:李 琪)

参考文献(References)

[1]Grossman G,Krueger A.Economic Growth and the Environment[J].Quarterly Journal of Economies,1995,110(2):353-377.

[2]张一平.城市化与城市水环境[J].城市环境与城市生态,1998,11(2):20-22.[Zhang Yiping.Urbanization and Urban Water Environment[J]. Urban Environment & Urban Ecology,1998,11(2):20-22.]

[3]金凤君.华北平原城市用水问题研究[J].地理科学进展,2000,3(1):17-23.[Jin Fengjun.Study on Urban Water Use in the North China Plain[J].Progress in Geography,2000,3(1):17-23.]

[4]王晓云,汪光焘,陈鲜艳,等.珠江三角洲城镇群发展规划与大气环境研究[J].城市规划,2005,12:29-32.[Wang Xiaoyun,Wang Guangtao,Chen Xianyan,et al.Study on Urban Agglomeration Development Planning and Atmospheric Environment in the Pearl River Delta[J].City Planning Review,2005,12:29-32.]

[5]陶玮,刘峻峰,陶澍.城市化过程中下垫面改变对大气环境的影响[J].热带地理,2014,5(3):283-292.[Tao Wei,Liu Junfeng,Tao Shu.Effects of Urban Underlying Surface Change on Ambient Atmospheric Environment[J].Tropical Geography,2014,5(3):283-292.].

[6]王筱明,吴泉源.城市化建设与土地集约利用[J].中国人口·资源与环境,2011,11(s2):5-6.[Wang Xiaoming,Wu Quan.Urbanization and Intensive Land Use[J].China Population,Resources and Environment,2011,11(s2):5-6.]

[7]刘坚,黄贤金,赵彩艳,等.江苏省城市化发展与土地利用程度变化相关性研究[J]. 水土保持研究, 2006,4(2):198-201.[Liu Jian,Huang Xianjin,Zhao Caiyan,et al.A study on the Relationship between Urbanization Development and the Degree of Land Use Change in Jiangsu Province[J].Research of Soil and Water Conservation.2006,4(2):198-201.]

[8]刘耀彬.区域城市化与生态环境耦合特征及机制:以江苏省为例[J].经济地理,2006,5(3):456-462.[Liu Yaobin.Coupling Characteristics and Mechanism of Regional Urbanization and Ecological Environment :Taking Jiangsu Province as An Example[J].Economic Geography.2006,5(3):456-462.]

[9]刘耀彬,宋学锋.区域城市化与生态环境耦合性分析:以江苏省为例[J].中国矿业大学学报,2006, 35(2):182-187.[Liu Yaobin,Song Xuefeng.Coupling Analysis of Regional Urbanization and Ecological Environment : Taking Jiangsu Province as An Example[J].Journal of China University of Mining & Technology,2006,35(2):182-187.]

[10]陈泓冰,艾建国,鲁璐.湖北省城市化发展与生态环境耦合协调分析[J].湖北社会科学,2012,3:59-64.[Chen Hongbing,Ai Jianguo,Lu Lu.Analysis on the Coupling Coordination between Urbanization Development and Ecological Environment in Hubei Province[J].Hubei Social Sciences,2012,3:59-64.]

[11]黄金川,方创琳. 城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J].地理研究, 2003,3(2): 211-220.[Huang Jinchuan,Fang Chuanglin.Mechanism and Regularity of the Interaction between Urbanization and Ecological Environment[J].Geographic research,2003,3(2): 211-220.]

[12]乔标,方创琳.城市化与生态环境协调发展的动态耦合模型及其在干旱区的应用[J].生态学报,2005,11(11):3003-3009.[Qiao Biao,Fang Chuanglin.Dynamic Coupling Model and Its Application in Arid Area in the Coordinated Development of Urbanization and Ecological Environment[J].Acta Ecologica Sinica,2005,11(11):3003-3009.]

[13]肖强,文礼章,刘俊,等.重庆市城市化与生态环境交互关系的协整分析[J].生态学报,2010,30(19):5237-5244.[Xiao Qiang,Wen Lizhang,Liu Jun,et al.Cointegration Analysis of the Interaction between Urbanization and Ecological Environment in Chongqing[J].Acta Ecologica Sinica,2010,30(19):5237-5244.]

[14]赵亚莉,刘友兆,龙开胜.城市土地开发强度变化的生态环境效应[J].中国人口·资源与环境,2014,24(7):23-29.[Zhao Yali,Liu Youzhao,Long Kaisheng.Ecoenvironmental Effects of Urban Land Development Intensity Change Across Capital Cities in China[J].China Population,Resources and Environment,2011,24(7):23-29.]

Abstract The interactive relationship between urbanization and ecological environment is the coupling product of both of them. The research on the response relationship between urbanization development and ecological environment has important theoretical and practical significance. This paper takes the Wuhan Metropolitan Area as the research object, through the establishment of the comprehensive index system of urbanization level and ecological environment level, we construct the Wuhan Metropolitan Area ecological response models of urbanization and analysis the Spatiotemporal Distribution of the Ecological Response of Urbanization in Wuhan Metropolitan Area. The main results show that: ①From 2008 to 2013,the development trend of Wuhan Metropolitan Area urbanization increases steadily, the comprehensive level of urbanization in the whole city circle is increasing steadily, and the growth rate is accelerating.The change of the comprehensive index of ecological environment presents “Utype” curve, which is in line with the characteristics of the environmental Kuznets curve. ②The ecological response of urbanization in Wuhan Metropolitan Area presents “coercion” to “promote”. The A value is more and more bigger,from- 0.9 in 2008 increased to 1.66 in 2013. The H value shows a trend of rise first then fall, it decreased from 0.9 in 2008 to 0.09 in 2010, and then increased rapidly to 1.71 in 2013,which shows that the development trend of ecological environment in the development of urbanization is generally from “coercion” to “promote”. Resources and environment pressure, resource and environment load on the development of urbanization is characterized by negative response to positive response, resources and environment performance has a positive response to the development of urbanization.③The spatial distribution of the ecological environment of Wuhan Metropolitan Area is divided by the positive response, the structural evolution of the “plate”, and the regional difference of the ecological environment comprehensive response index is first expanded and then reduced; the impact of the development of urbanization on the ecological environment changes from “weak promoting” to “strong coercion”. Resources and environment load response index and performance index exhibit “concentric” development features.

Key words urbanization; environment; response; Wuhan Metropolitan Area