我国运动训练学理论发展困境及原因剖析

2016-02-25邱文豪

邱文豪,林 岭

(宁波大学 体育学院,浙江 宁波 315211)

·运动训练学·

我国运动训练学理论发展困境及原因剖析

邱文豪,林岭

(宁波大学 体育学院,浙江 宁波 315211)

摘要:通过文献研究,分析总结了我国训练学理论发展的阶段与成果特点,归纳梳理了当前我国训练学理论发展面临的困境、困惑及对相关训练学理论的质疑;指出我国训练学科进入了发展“瓶颈期”,对导致该现象的历史及现实主要原因进行了分析讨论;提出了借鉴西方训练学理论研究视角特点,结合关键训练疑难问题,通过多学科联合研究实现我国训练学理论研究范式转变及理论创新发展的观点。

关键词:训练学;困境;原因

0前言

自上世纪50 年代哈雷教授最早提出运动训练学概念以来,经过近10 年的逐步补充和完善,在20 世纪60 年代中期形成了一门具有独立理论体系的竞技体育学科。其主要任务是研究各运动项目的共性,从宏观角度对训练过程进行指导和控制的体育应用学科。该学科的诞生、发展与逐步推广应用主要发生于前苏联、东德等东欧国家及中国。经过几十年的演变与发展,训练学先后创立了周期训练理论、板块理论、项群理论等经典训练理论体系[1]。迄今为止,有关理论仍然在指导我国竞技体育实践方面发挥着作用。近10余年来,随着西方有关训练理论、理念、方法的不断传入、应用及对提升科学化训练水平的贡献,结合训练实践过程中应用传统训练理论面临的一些困惑、反思,对传统训练学有关理论、概念的质疑声不断增加。而且进入本世纪以来,除了我国一些学者仍在传统训练学范畴从不同角度与层面进行不懈的探索性研究外,前东欧国家由于社会制度的变革,基本上停止了对传统训练学的研究。纵观近十年训练学研究态势,不难看出主要呈现两个主要特征,一是能获得广泛认同的理论成果相对不足,一是对先前的训练理论体系的质疑与反思逐步增加。可以说,传统训练学理论的发展进入“瓶颈期”。如何突破困境,科学把握未来发展方向,实现训练学理论向纵深发展的问题就摆在了我们面前。

1我国运动训练学理论发展进程与主要成果

1.1 我国运动训练学理论发展阶段划分及主要成果

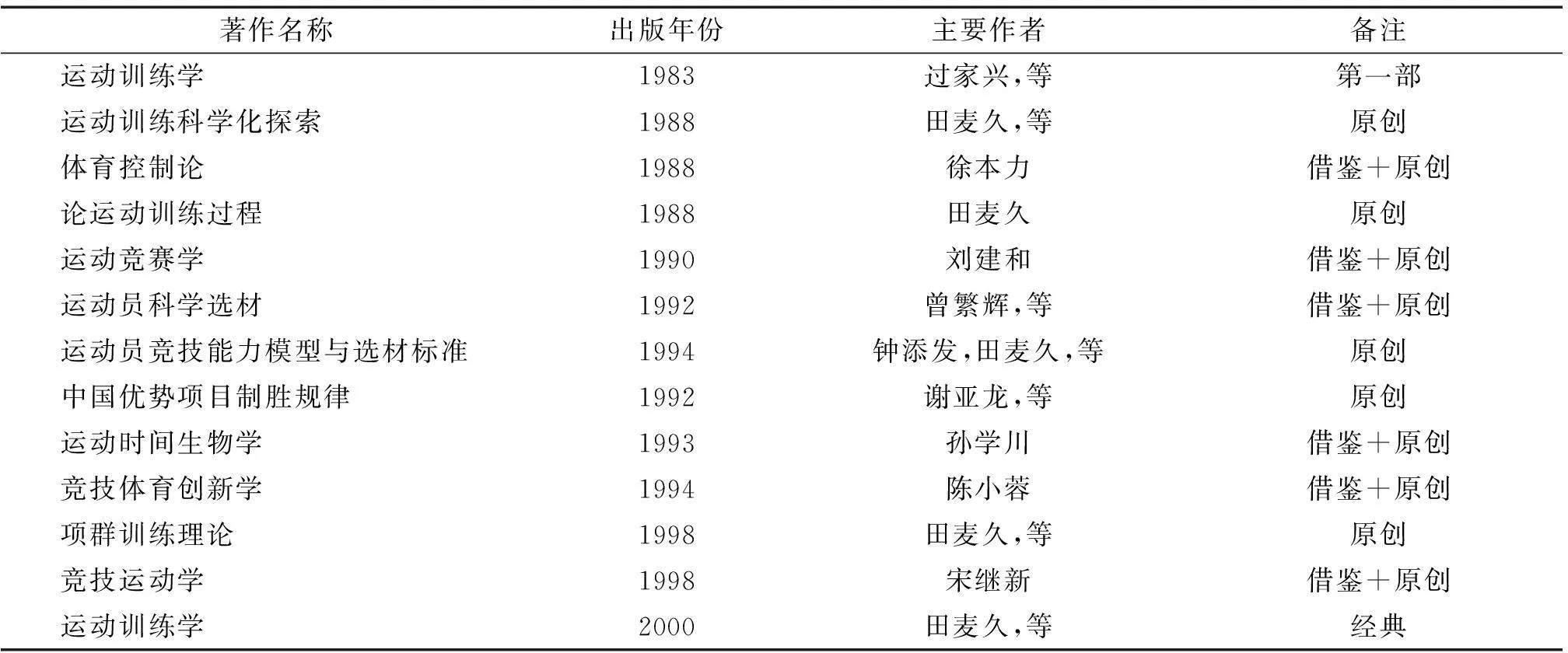

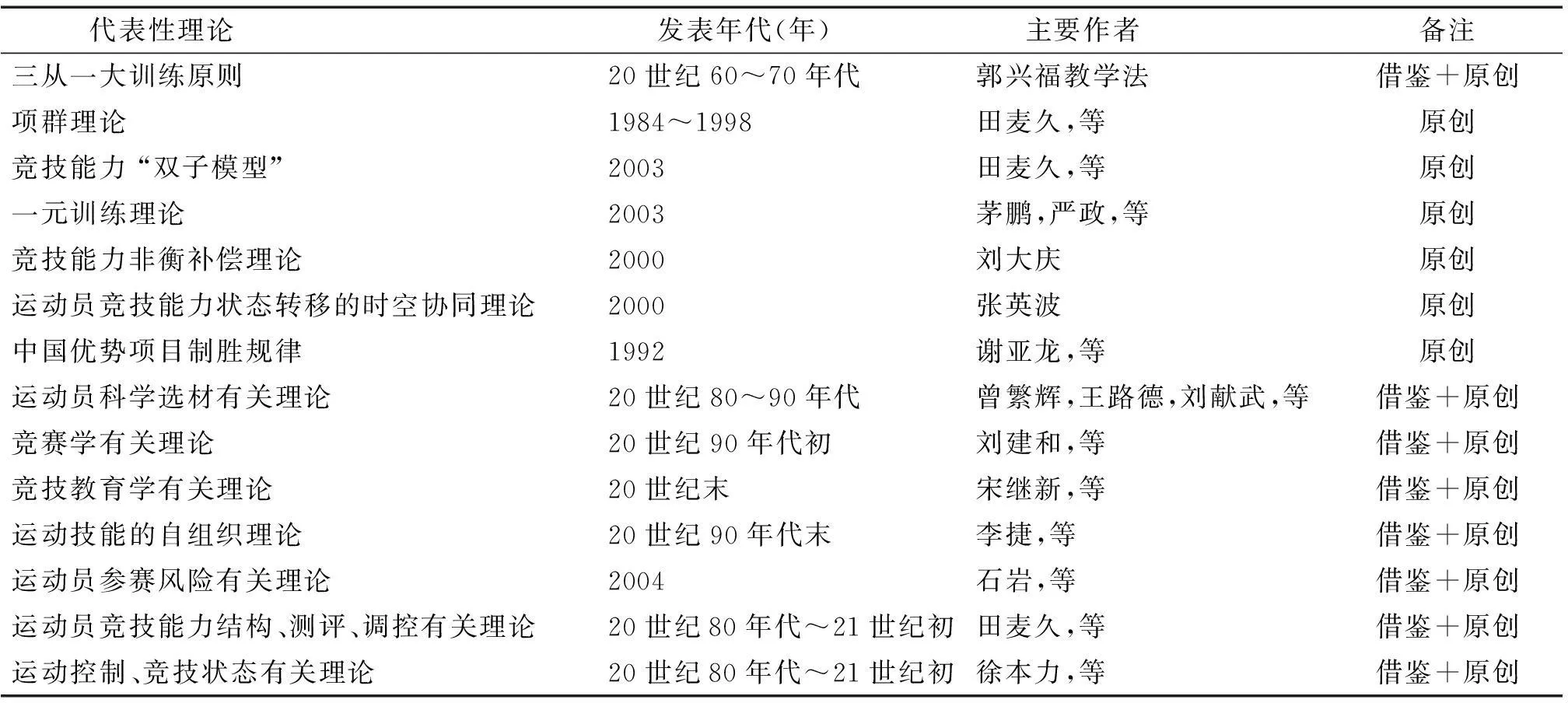

我国训练学科的发展经历了如下几个阶段。第一阶段为上世纪50~70年代末的的吸收与发展期(1953-1981),主要是引进、消化、学习国外有关训练学知识与理论阶段[3,4],该阶段尽管理论成果建树不多,但为我国开启训练学研究与应用播下了“种子”;第二阶段为上世纪80年代~2000年的快速发展期,该阶段我国一批训练学者在吸收国外成果的基础上,潜心研究并纷纷著书立说,我国训练学科的发展呈现一派繁荣景象,代表人物有郭家兴、徐本力、田麦久等,这些先辈们分别编译并独立编著了本土化的一批训练学教材(见表1),以及研究提出了一批原创性训练学理论或观点(见表2),是我国学者进行本土化开拓性研究的成果和结晶。第三阶段为2000年初期至今的平淡发展阶段,该阶段标志性成果不多也不突出,但也有些学者研究提出了“一元训练理论”、“竞技能力非衡补偿理论”、“运动技能的自组织理论”等[2-4]。通过表1、表2不难看出,我国运动训练理论代表性著作主要产生于上世纪80~90年代,其中比较经典的著作主要出版于上世纪80年代末到90年代中期以前,尽管2000年后至今也出版了不少不同版本的训练学有关专著,但这些专著基本都是对原先比较经典专著的补充和修改,原创性内容并不多。而我国学者提出的原创性训练学理论与观点也基本形成或发表于上世纪80年代末至2000年前后。我国训练学原创性理论的形成与发展两个高峰期分别介于上世纪80年代中后期至上世纪90年代初期以及上世纪90年代末至本世纪初期。以“训练学理论”为检索词检索CNKI2005年以后的学术趋势,共收录95篇与训练学理论有关的文献,但这些文献主题主要集中于训练学理论进展综述、训练学理论应用与质疑及具体的专项训练方法等,对95篇训练学理论研究文献逐一研读后发现没有1篇创新性训练学理论文献,没有令人瞩目的训练学新理论、新观点出现。综上所述,2005年后我国训练学理论原创性研究限于“停滞”状态。

表1 我国学者关于运动训练学有关代表性著作

2.2 我国运动训练学理论主要成果的共性特征

自训练学引入我国以来,在学习、消化国外训练理论的同时,一批专家学者结合我国训练体制与现实状况,潜心研究,并逐步创立了具有显著本土化色彩的训练学理论体系,结出了较为丰硕的成果。国内关于运动训练学理论的成果及研究视角主要包括:竞技能力要素与各种模型、共性训练原则与方法、竞技状态调控共性原则与方法、项群理论、竞技能力诊断与评价的共性原则与方法等,并被称之为训练学理论研究的“中国流[5,6]”。有关理论成果在指导教练员从事科学化训练方面都起到了一定积极作用。除上述成果外,我国学者还就我国优势项目制胜规律、运动员竞技能力状态转移的时空协同理论、运动员选材理论与方法体系、运动技能的自组织理论等进行了有益探索,并随之产生了一些运动训练新观点、新思维[3,7]。但综观这些理论及其形成过程不难发现,其主要是对训练实践过程共性经验的总结与理论概括,具有“泛哲学化”倾向,而且所有这些理论都具有“平面化”特点,即都是对训练行为过程与结果共性特点的描述、解释、总结、提炼而形成的共性训练指导原则与方法等,都停留在训练行为学、社会学、管理学层面,对训练的个体化生物学效应、生物学机制涉及很少而且深度不够。张建华(2009)分析到我国训练学理论形成的途径与方法不外乎演绎和归纳法 2 种,研究者在总结训练实践的基础上,通过演绎归纳、理论推导并最后形成训练学理论。研究者事先假定了一种客观存在,然后去推论证实。这种先验的结论常常会陷入自我的客观实在性,掩盖了运动训练理论形成方法上的主观性,从而得出的训练理论很难具有普遍客观性,只是一种有限理论[28]。孙景召(2010)也认为我国训练学理论的形成过程为实践基础之上的理论抽象[29]。

表2 我国学者关于运动训练学有关代表性原创理论

2我国训练学理论发展困境及原因分析

2.1 对传统训练学理论成果的质疑

在训练学理论发展处于停滞状态的同时,对传统训练学理论成果的质疑反而日益增多。这些质疑主要包括:超量恢复理论、周期训练理论、项群理论、一元训练理论、竞技能力各种模型理论等[8]。

自“超量恢复”学说问世以来,就遭到许多质疑,对该学说的主要质疑包括:缺乏扎实的基础实验数据的支持,没有给出人体运动能力的极限,没有显示出对不同能力和不同运动员机能能力提高的个体差异性,不能全面科学地解释运动能力的增长等[9]。

对周期理论的质疑主要包括:①对该理论持有的科学依据的质疑,马特维耶夫的周期理论提出的依据主要是来自对部分体能类项目教练员训练计划的分析与总结,周期理论是在缺乏严格控制的研究和实验条件的情况下提出来的。②对周期理论在运动训练中的普遍性意义的质疑,周期理论不适合现代竞技体育的发展趋势, 特别不适合球类、耐力性项目、体操及在田径中的快速力量性项目等。③周期理论忽视了不同训练水平运动员的生理、生化基础以及练习方法和负荷的要求,不适用于高水平运动员专项训练的进一步提高。④自上世纪70~80年代以来,随着竞技体育职业化、产业化、商业化趋势的日益增强,不同项目的年度比赛日益增多,如篮球、足球、网球、田径、游泳、自行车等项目的赛制化比赛,平均年比赛场次多达50~80场左右,竞赛期内要求运动员必须在半年左右时间内保持较高的竞技状态,赛季内的训练也不同于传统意义上准备期和专项准备期的训练,训练周期的安排必须服从赛制的需要,马特维耶夫的周期理论所固守的严格的分期原则已不能适应当代运动竞赛的变化需求[10]。另外还有学者对周期理论中的竞技状态界定与描述、教条、机械地划分训练过程,构造运动训练过程的直线逻辑等思维也提出质疑等[11]。

项群训练理论的提出和建立,在一般训练理论和专项训练理论之间架起了沟通的桥梁,项群这一概念正日益广泛地被应用于体育教学、运动训练、体育管理等众多领域。但张洪潭(1999)对项群训练理论按竞技能力的主导因素对竞技项目的划分提出了质疑,他认为抓住竞技能力主导因素这一指标项,就可以准确地把握一个乃至一群运动项目的基本特征和训练致力点,并提出用战能性这一分类概念即可代替项群理论[12];程勇民(2004)等人认为可从竞技能力体能主导、技能主导、战术能力主导和三者复合主导因素对项群进行划分,得出新的项群分类视角[13];茅鹏(2003)等学者认为传统的体育运动训练理论,是把体能(身体素质)与技术作为两个元因素,是在这个基础上构建起来的,并据此进行项群分类,而就像形式与内容一样,在客观现实中是无法分离的,运动能力存在于身体有序状态本身,他认为运动能力取决于有机整体的结构状态,是人体的整体功能[3]。

对于一元训练理论存在以下质疑,一是部分论据引证效力尚待商榷;二是无科学证伪的经验阐发,不具备任何严格意义上的生理学、心理学、力学等实验科学基础,且没有实证过程;三是一元训练理论支持者并未摆脱思维定势的纠缠等观点[14]。另外,对于竞技状态概念及调控理论、运动员能力模型与结构理论、自主适应训练理论等也都有不同的质疑声[15]。

以上争议与质疑基本涵盖了运动训练学科主要理论体系,是理论研究者及训练实践者关注的焦点。争议的存在,说明原有关训练理论在实践应用过程中具有一定局限性,或者很难解释与解决训练实践中不断出现的新问题,人们自然会质疑原有的认识成果。

2.2 我国训练学理论进入发展瓶颈期的标志

上世纪九十年代以来,随着前苏联、东德等东欧社会主义国家的纷纷解体西化以及举国训练体制的转轨,运动训练学在有关国家的研究“土壤”已不复存在,导致其传统训练学研究导向也由宏观训练学研究转变为微观而具体的训练学研究,传统意义上的训练学理论研究基本处于停滞状态。目前,只有我国训练理论研究仍部分沿袭传统训练学研究范式与体系,可谓“硕果仅存,势单力孤”。而且,近十余年来,我国的训练学理论研究也由于种种主客观原因而步入“慢车道”,训练学的发展面临诸多似乎难以逾越的困境。之所以说我国训练学理论发展进入瓶颈期,其主要标志如下:①如前述,近十年来运动训练学创新的标志性成果匮乏,特别是创新的理论成果匮乏;②尽管有些研究者也从不同视角提出一些训练学新的观点或概念,但实证研究支持力度不足,被学界认可度也不足并受到不少质疑,难以上升为理论(见质疑部分);③“问题的提出”是决定科学研究价值、方向及水平的至关重要环节,纵观近年来训练学研究视角、方向及问题不难发现我国训练学理论研究方向总体呈“碎片化”态势,真正有价值、能引起学界关注的前沿性、创新性、系统化的研究方向缺乏,提示我国训练学理论研究可能已陷入阶段性“盲区”;④训练学理论研究最为重要的意义在于在训练实践中应用程度及被认可程度,反观我国近年研究成果可以看出,在训练实践层面真正被认可、得以应用,甚至在教练队伍中被关注或熟知的本土化理论成果较少,反而美国等西方国家的有些训练理念、理论与方法被广泛应用和认同,提示我国训练学的宏观、中观和微观理论乃至研究方法已经逐步滞后于训练实践的需要[30,32]。可见,我国训练学研究陷入发展困境,进入发展瓶颈期已成为不争的事实,训练学界对此也有较为普遍的共识。

2.3 我国训练学理论研究面临的主要困惑

随着对传统训练学理论的质疑日益增多、训练学理论发展进入“瓶颈期”,以及训练实践对理论发展的内在需求难以满足等现状,不可避免地导致训练学理论研究者的研究困惑。现阶段我国训练学理论研究面临的主要困惑有:①面对日益增多的来自理论界及训练实践界的质疑,恪守传统训练学理论的学者是“自圆其说”,还是解放思想,正视问题与不足?②面对竞技体育的飞速发展及必然伴生的新问题不断涌现,竞技体育举国体制的不断改革与完善,以及西方训练新理念、新方法的不断渗入与冲击,传统训练学理论生存与发展的“土壤与空间”不断被压缩,那么传统训练学理论如何在新背景下求生存、谋发展?③传统训练学理论进入必须打破经验总结性及现象描述性的“平面化”研究倾向,向纵深发展,实现总体的理论创新,但路在何方?④训练学理论研究的核心任务是忽视实证研究基础的“制造理论概念”,还是紧密结合关键训练难题通过系统化、针对性地实证研究,建立有助于解决训练问题的理论与方法,即实现本土化的“理论与方法创造”?⑤如何打破学科界限,实施多学科联合攻关,特别是充分依托生命科学理论与方法开展专项训练理论与方法研究,最终实现训练学理论研究的整体转型等。

2.4 训练学理论发展陷入困境的主要原因分析

2.4.1传统训练理论发展陷入目前困境是历史的必然。传统训练理论的诞生与发展有其独特的历史文化背景。前苏联、东欧及中国竞技体育训练体制均为举国集中训练管理体制,运动项目几乎都采取常年集中训练的专业训练模式,教练员及学者有足够的空间及保障来进行集中性、系统化训练理论与方法研究,其成果也具有相对肥沃的应用“土壤”与环境,而且有关国家的文化传统也具有较大趋同性,即比较相近的东方集体主义文化背景,在此基础上诞生了偏宏观的训练学理论体系就成为历史的自然选择。但自上世纪90年代前苏联解体及东欧社会主义国家西化后,传统训练学理论研究、生存及发展的空间和土壤不复存在,传统训练学理论研究体系就此崩解,该学科的发展就历史性地停滞了,覆巢之下无完卵,仅靠我国的相关研究力量就显得势单力薄了,加之我国老一辈训练学专家逐渐淡出,而新生代研究者由于缺乏较为雄厚的研究底蕴及受社会时代背景的负面影响而难以专注进行相关理论研究,整个研究群体陷入“无意识”状态。故此,现阶段研究范式局限于定性研究、结构功能主义及逻辑实证主义范式,对于训练研究至关重要的自然科学相关研究范式过于薄弱。由于研究方法及范式的局限,我国训练学理论成果只能产生偏宏观与中观的一般训练学理论及项群理论,难以产生对训练实践具有较为直接指导价值的微观的专项训练理论与方法。近年来,一些研究者在反思我国训练学理论发展问题有关论述中也一致认为,我国训练学理论的形成更多是对训练实践过程的经验归纳与总结,研究方法上过于偏重哲学、社会学及教育学方法[1,28,31]。另外,李少丹等(2011)通过对我国训练学理论的研究思维及形成过程的研究认为局限于简单线性研究范式与思维也一定程度上制约了我国训练学理论的纵深研究与创新发展[24]。

2.4.4研究层次深度及学科交叉研究不足,理论成果滞后于实践需要。如前所述,由于研究者学科背景、研究方法及范式的局限,我国训练学理论成果的形成主要局限于现象总结与解释,通过社会学、哲学、系统科学等的归纳演绎法实施宏观乃至中观的训练学理论建构,而对于训练过程的内在生物学机制探索及基于实验研究的可用于指导训练实践的偏微观的专项训练理论与方法研究滞后等[32],导致我国训练学理论研究深度不够。另外,我国在体育学一级学科下又分为体育教育训练学、运动人体科学、体育人文社会学及民族传统体育学4个二级学科,学科界限过于明显,各二级学科自成体系,但学科交融度不够,通过多学科联合攻关研究训练学有关问题面临诸多现实障碍,导致我国的训练学理论研究思维及途径较为狭窄,研究宽泛度也相对不足,各学科自说自话,训练学理论研究侧重于宏观与中观的理论建构,而人体科学等则又在其各学科范畴内侧重于偏微观的研究,但至今未能产生为国内外学者及训练实践者所基本认可的相关学科原创性理论,导致我国训练学理论未能形成宏观、中观与微观的有机融合,宏观、中观理论与微观理论的脱节。胡亦海教授(1999)曾撰文指出,我国训练学理论成果存在理论成果的实践应用落后于技术成果的实际应用,生物学科的成果引用落后于教育学科的成果引用,自然学科的研究工作落后于社会学科的研究工作等问题,并认为导致该现状的主要原因为学科的研究方法仍然沿袭《体育教育理论》的思想体系,学科的多数研究人员的知识结构特点相对偏向社会学科等[30]。另外,还有不少学者对我国训练学理论发展面临的主要困境、理论与实践脱节、多学科联合研究等方面存在的问题及原因也达成了比较一致的看法[1,16,8,11,28,29,31-33]。

3西方训练理论主要研究视角及启示

在训练学已经出现了半个世纪时间的今天,世界上许多竞技体育发达的国家,如以美国为代表的西方国家训练理论的发展走了一条不同于前东德、苏联和中国的道路,他们没有从社会学、管理学和哲学角度研究宏观性的训练问题,而是从运动训练的具体微观问题入手,充分采用生命科学的研究范式、研究方法,通过严谨的科学实验研究探索不同项目训练的生物学机制与效应、具体训练规律、训练方法、训练过程的优化设计与控制等,逐步研究构建了不同专项的竞技运动训练理论体系[16]。其主要研究方向与成果包括:训练应激适应理论、动作训练的脑机制、细化的力量训练理论与方法、有氧与无氧耐力训练机制与方法、运动技能学、运动康复理论与方法、运动机能训练与评价方法、高原训练理论与方法、过度训练、表象与生物反馈技术在训练中的应用理论与方法、训练负荷的优化设计与控制等等[17-22]。居祥伟(2011)通过对近十年北美运动训练杂志有关文献的研究提示,西方关于训练研究文献有70%以上为基于生物科学技术与理论的实验研究[23]。西方研究者的研究视角是密切结合训练实践问题, 从生命科学原理、机制和规律的角度对人体的运动行为进行生物学分析与研究。自上世纪70年代起,西方一些训练理论与技术就开始逐步在我国训练实践中得到广泛应用,如力量训练理论与方法、有氧与无氧耐力训练机制与方法、运动机能训练与评价方法、高原训练理论与方法、过度训练、表象与生物反馈技术在训练中的应用理论与方法等,其中有些训练理论与方法得到我国运动人体科学研究者的关注,并开展了大量卓有成效的理论应用研究,如高原训练理论与方法、表象与生物反馈技术在训练中的应用理论与方法、有氧与无氧耐力训练机制与方法、动作训练的脑机制等。本世纪以来,西方一些新的训练理念、方法不断引入我国竞技体育与全民健身领域,并获得广泛认可与推广,如核心力量训练方法、功能训练、康复理论与技术、运动技能学习理论与方法等。综观西方有关训练理论成果,不难看出其之所以能够在我国获得广泛认可与应用的主要原因得益于其具有如下关键特征:①其主要成果几乎都是依托运动人体科学的理论与方法研究得出的,具有显著的运动人体科学的特征;②其理论与方法成果的主要研究视角能紧密结合运动训练实践的需要;③其主要理论成果形成自系统而扎实的实验研究基础,可信度较高,科学程度较高,自成体系,并能直接或间接指导科学化训练;④其主要方法成果可直接在训练实践中应用,可行性、可操作性程度较高。尽管西方主要国家并没有运动训练学科,也没有独立的、系统化的类似我国的传统训练学理论体系,但其与运动训练有关的理论与方法成果均直接或间接指向运动训练过程的生物学机制、训练行为过程与方法,均可直接或间接指导科学化的运动训练。而我国由于学科界限划分过于明显,每个学科都在相对封闭的学科系统内“闭门造车,自说自话”,其研究视角、方法、思维、范式等融合度不高,跨学科研究相对不足,导致我国运动训练学研究范式偏重于社会学研究范式,较少采用自然科学研究范式,同时我国运动人体科学研究视角与范式也较为单纯的采用实验室医学实验研究范式,与运动训练行为过程结合度不高,致使两个与运动训练紧密相关的主要学科的研究成果没能实现有效融合,其成果也很难获得在训练实践中的推广与应用。

4小结

理论局限与实践困惑的矛盾需要理论创新和向纵深发展的必然客观需要。可以说,我国运动训练理论发展进入了整体质变的转折时期[25]。这种质的转变必然面对诸多瓶颈问题,如研究范式的转变、研究视角的转变、研究成果的实践应用价值及可操作性、研究的多学科综合途径与方法、未来研究趋势与方向的合理把握等。总之,运动训练学理论的研究发展与理论创新必须把握的核心原则是如何紧密结合训练过程的生物学本质及训练实践的本质需求由社会学研究方式向生命科学研究方式转化。

当务之急是如何通过系统分析制约训练学理论发展的主要瓶颈问题,借鉴西方主要国家训练理论研究导向及方法,结合训练实践的本质特征及主要训练疑难问题和困惑来研究探索未来训练学理论研究发展方向、理论创新的切入点、多学科联合研究的途径与方法、研究范式转变的方向与方法及梳理归类训练学研究关键疑难问题等[26,27]。为训练学理论的进一步发展与理论创新提供方向性的指导,促进训练学理论研究向专项化、个体化、生物学化的全新转变,为促进训练学理论向纵深发展并实现训练学理论研究质的转变提供理论、方向与方法等重要参考。

综上所述,我国训练学理论发展面临诸多困惑,已进入发展瓶颈期是不争的现实,这其中既有历史发展的必然性,也有我们训练学界自身的主客观问题。必须提出的是瓶颈和困惑不是无解的“死题”,恰恰是我们解放思想、转变观念、齐心协力寻求理论与方法创新,实现训练学科发展新突破的起点。关键是我们能否紧扣训练实践需要及主要训练难题,转变研究思维,通过多学科联合攻关,充分借助生命科学的方法,系统进行脚踏实地的实证研究,探索不同项目的内在训练规律及解决关键训练疑难问题的内在生物学机制,逐步构建基于生物科学基础的训练学创新理论与方法体系,掀开训练学理论发展新的一页。

参考文献

[1]张军波.我国运动训练学发展演进及研究现状述评[J].河北体育学院学报,2007,21(4):83-86.

[2]李捷.运动技能形成的自组织机制及其实证研究[D].博士论文,中国学位论文文库,1999.

[3]茅鹏,严政.一元训练理论[J].体育与科学,2003,24(4):5- 10.

[4]刘大庆.运动员竞技能力非衡结构补偿理论[J].体育科学,2000(1):43-46.

[5]田麦久.我国运动训练学理论体系的新发展[J].北京体育大学学报,2003(2):145-148.

[6]曹景伟,袁守龙,等.运动训练学理论研究中的中国流[J].体育科学,2004(2):29-32.

[7]张英波.体能主导类快速力量性项群运动员竞技能力状态转移的时空协同理论[J].体育科学,2000,20(4):24-28.

[8]刘建和,等.2003年中国运动训练学理论研究成果回顾[J].成都体育学院学报,2004,30(4):36-40.

[9]陈小平.对超量恢复学说的质疑[J].山东体育科技,2007,29(3):102.

[10]金健秋,刘强,杨克新.当代运动训练理论与实践对周期理论的质疑[J].山东体育学院学报,2005,21(5):89-91.

[11]李少丹.论竞技状态的复杂性[J].北京体育大学学报,2009,32(6):11-14.

[12]张洪潭.重建运动训练理论初探[J].体育与科学,1999,20(l):17-22.

[13]程勇民,许伟民.竞技能力结构及其项群划分[J].山东体育学院学报,2004,20(6):35-37.

[14]黄璐,邱新宇,杨磊,吴印波.对“一元训练理论”的几点质疑[J].体育学刊,2007,14(2):117-120.

[15]郭可雷,徐本力.若干运动训练学理论的思考与辨析[J].武汉体育学院学报,2010,44(5):79-85.

[16]陈小平.重塑我国训练理论的运动生物学基础[J].体育科学,2010,30(11):17-23.

[17]Hartmann U. Mester J. Training and overtraining markers in selected sport events[J].Med Sci Sports Exerc. 2000,32(1):209-215.

[18]KUIPERS,H and H.A.KEIZER. Overtraining in elite athletes: review and directions for the future[J].J Sports Med. 1988,6:79-92.

[19]Peate WE, Bates G, Lunda K, Francis S et al. Core strength: a new model for injury prediction and prevention [J].Occup med toxicol 2007,2(3).

[20]Michael L. Gray Cook. Functional Training and Advanced Rehabilitation.Physical Rehabilitation of the Injured Athlete (Fourth Edition),2012:503-523.

[21]Wehrlin J, Held T. Endurance training for fitness)role of individ-ualized training program[M]. J. Med Sci Sports Exe, 1996,28(3):378-385.

[22]Wood,J.M.,Abernethy,B.An assessment of theefficacy of sports vision training programs[J].Optometry and Vision Science,1997,74(8):646~659.

[23]居祥伟.近十年北美运动训练学研究分析[D].硕士论文,中国学位论文文库,2011.

[24]仇乃民,李少丹,马思远.非线性范式——运动训练科学研究的新范式[J].体育学刊,2011,18(6):108-112.

[25]邓运龙.我国运动训练理论发展进入了整体质变的转折时期[J].中国体育科技,2007,43(6):40-48.

[26]林岭.当代竞技体育科学化训练新理念、新方法[M].北京:中国书籍出版社,2013.

[27]林岭.关于若干关键训练问题的思考[J].运动,2010(16):1-4.

[28]张建华.对当前运动训练理论研究的反思[J].体育学刊,2009,16(10):6-10.

[29]孙景召.关于我国运动训练学理论变迁的哲学思考[J].南京体育学院学报,2010,24(4):112-116.

[30]胡亦海.试论《运动训练学》学科研究的现状与发展趋势[J].武汉体育学院学报,1999,33(3):87-92.

[31]诸葛伟民.试论运动训练科学范式[J].体育科学,2009,29(7):71-77.

[32]吴贻刚.近30年我国运动训练理论研究述论[J].上海体育学院学报,2008,32(4):17-17.

[33]赵志英.对运动训练学研究中方法学若干问题的思考[J].北京体育师范学院学报,1997,9(3):56-58.

[34]徐本力.对我国运动训练学发展的回顾与展望[J].成都体育学院学报,1990,16(3):37-43.

本刊声明

凡投本刊的稿件,作者未特殊声明的,本刊同时获得图书、电子版本和信息网络的使用权。

本刊已加入《中国学术期刊(光盘版)》、中国期刊网和万方数据数字化期刊群等多家数据库与检索机构,作者著作权使用费和稿酬一次性付给。如作者不同意将自己的文稿编入上述数据库,请在来稿时说明,本刊将作适当处理。

《浙江体育科学》编辑部

Analysis on Theory Development Predicament and the Reason of Chinese Sports Training

QIU Wen-hao,LIN Ling

(Physical Education College, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract:Through literature research, analysed and summarized the stages of China's development and achievements characters of the training theory, summarized and teased the current training theories development dilemma, confusion and doubts about the related training theories, points out that the training subject in China has gone into the development "bottle neck" , the historical and realistic reasons about it were discussed; put forward the views of drawing the characteristics of Western training theory research, combining with the problems of key training, through a multi-disciplinary joint research to realize the transformation of training theory paradigm and theoretical innovation and development in China.

Key words:training theory; dilemma; reason

中图分类号:G808.12

文献标识码:A

文章编号:1004-3624(2016)01-0050-07

作者简介:邱文豪(1990-),男,河南郑州人,在读硕士研究生,研究方向:运动训练学.

收稿日期:2015-10-29

基金项目:国家体育总局奥运攻关项目《柔道项目训练质效生理生化指标评价方法的综合研究》(2013A021)