新常态下企业经营绩效的下降:基于企业家精神的解释——来自2015年广东制造业企业-员工匹配调查的经验证据

2016-02-23宋菲菲

程 虹 宋菲菲

新常态下企业经营绩效的下降:基于企业家精神的解释

——来自2015年广东制造业企业-员工匹配调查的经验证据

程虹宋菲菲

摘要:2013年中国经济进入新常态以来,无论是宏观的经济增长速度,还是微观的企业经营绩效,都出现了较大幅度的下降趋势。针对这一问题,笔者依据2015年广东制造业企业-员工匹配调查数据,实证表明企业家精神对技术创新、资源配置和员工福利产生了一定程度的抑制作用。研究发现,企业家精神的不足是导致经营绩效下降的重要原因。笔者建议我国主要出生于20世纪60年代的“一代”企业家群体,加快从“制度型”企业家向“创新型”企业家转型;政府应改变过度财政补贴等方式所导致的“父爱主义”,让市场淘汰不适应新常态的企业家,增强多层次资本市场对企业家能力的治理功能、增加对“二代”企业家培养的公共投入。

关键词:企业家精神; 经营绩效; 调查数据; 政策建议

一、 问题的提出

新常态下,中国经济面临着下行压力不断增大的挑战,GDP增长率从2010年的10.3%逐年下降到2014年的7.4%,而对于产业规模占GDP总量42.6%、就业人数占全社会就业人员总数30.1%的制造业而言,其下行压力更为明显。全部工业增加值的增长率从2010年高于实际GDP增速1.8个百分点下降到2014年低于实际GDP增速0.4个百分点,制造业的固定资产投资总额增长率也从2010年高于全社会固定资产投资增速7.5个百分点下降到2014年低于全社会固定资产投资增速1.2个百分点*以上统计数据分别根据《中国统计年鉴》(2014年)、《中国国民经济与社会发展统计公报》(2014年)的相关指标进行整理。。如何解释中国制造业企业经营绩效的下降,尤其是基于企业内部的因素来解释这一下降的原因,对企业适应新常态、实现业绩的增长具有重要的理论和现实意义。

对于近年来中国经济尤其是制造业企业的增速下降,现有文献主要从外部需求、结构转型、学习效应和劳动力成本等四个方面进行解释。持外部需求变化说的学者认为,新常态下中国经济的下行压力主要来自于西方发达国家,由于其在国际金融危机后采取“贸易再平衡”和“再工业化”政策,抑制了对中国制成品的外部市场需求,中国经济尤其是制造业的增长速度出现下降(张占斌、周跃辉,2015:34-38)。持结构转型说的文献认为,中国经济尤其是制造业增速的下降一定程度上反映了产业结构优化升级的内在规律。改革开放初期的经济增长,主要依靠的是大量资源从农业部门转移到工业部门,从效率低的农业转移到效率高的制造业,从而出现经济的高速增长和制造业产业规模的快速扩张。进入新常态后,制造业份额已近饱和,大量资源从工业部门进一步向服务业部门进行转移。作为世界普遍规律,服务业的劳动生产率要显著低于工业部门,因此在经济结构向服务业进行转型的同时*根据《中国统计年鉴》(2014年)和《中国国民经济与社会发展统计公报》(2014年)的数据显示,2013年第三产业增加值比例首次超过工业,2014年服务业增长速度为8%,高于工业7.4%的增速,当年服务业占GDP的比重持续上升至46.6%。,宏观经济尤其是制造业将出现一定时期的“结构性减速”(李扬、张晓晶,2015:4-19)。此外,部分文献认为,随着经济开放程度的加深与“人口红利”的消失,中国经济的技术状况、劳动力成本逐渐向发达国家水平收敛,FDI的学习效应与低劳动力成本的比较优势趋于衰减,造成经济增速下降(佟家栋、李连庆,2014:3-16)。

以上文献主要是从宏观角度来解释企业经营绩效下降,但却不能解释下降的企业内在原因。按照熊彼特(1934)的解释,决定一个企业经营绩效的根本是企业家精神。实际上,较前已有学者从中国转型经济的特征性事实出发,关注到企业家精神,尤其是企业家对制度的改变能力,是企业经营绩效增长的重要原因。学者们发现,转型经济的“中间制度”性使企业成长面临较高的制度环境和市场环境的双重不确定性(Droege & Johoson,2007:81-104)。较高的制度环境不确定性要求企业家增强对制度环境的认知与开拓能力、对制度需求变化的预测能力并且要实施制度变革以促进企业成长(Batjargal,2005:284-296)。在中国改革开放初期存在较强的管制性壁垒的条件下,中国企业家的制度突破能力(项国鹏等,2009:103-114),对于政商关系和社会关系的制度处理能力(Li et.al,2006:358-362),对中国经济的高速增长和企业经营绩效起到了重要的作用(李宏彬等,2009:99-108)。因而,中国在20世纪80年代前后开始创业的企业家,大部分都具有典型的“制度企业家”特征。

然而,较近的实证研究发现(黄玖立、李坤望,2013:71-84;李后建,2013:99-111),近年来企业家精神也呈现出一定程度的路径依赖:企业家群体较为依赖吃喝、腐败等非正式制度行为攫取市场机会,阻碍了企业家对资源要素的配置和创新的提高。改革开放初期,由于我国计划体制下的管制性壁垒较高,企业家只要基于对制度壁垒的突破,就能获得较多的经营收益。而随着市场经济的不断完善,这种主要基于制度壁垒的突破而获得的边际收益处于递减趋势。企业家更多地需要依靠对要素资源的配置,实现创新性增长。因而,笔者的假设就是:新常态下企业经营绩效的下降,可能的一个重要原因是来自于“制度型”企业家精神对资源利用能力的下降。

关于企业家精神如何影响企业的经营绩效,现有文献主要是从以下三个维度研究具体机制:第一,企业家通过技术创新的路径促进经营绩效改善,表现在企业家精神通过增强研发支出、加快生产设备更新和重视员工培训等方式提高内生技术进步率,实现宏观经济从单一制造部门向制造、研发两部门转变和全要素生产率(TFP)在“增长效应”上的提高(郑江淮、曾世宏,2009:73-94)。第二,企业家通过资源配置影响经营绩效,表现在企业家精神通过用投入产出效率较高的资源组合方式替代效率较低的资源组合方式,消除实际生产活动中广泛存在的技术无效率情形,从而使产品升级换代周期加快、新产品和新品牌更新速度提高,最终实现TFP在“水平效应”上的改善(Foster,2001:311-328)。第三,企业家精神具有激励功能。通过对员工福利的重视,企业家精神可提高劳动努力程度的供给,从而实现劳动与物质资本匹配效率的提升,对于改善企业经营绩效具有重要作用(周卫民,2011:77-125)。笔者的研究,也主要是依照现有文献成果,实证检验企业家精神对技术创新、资源配置和员工福利的影响,并进而研究是否是由于企业家精神的不足而导致企业经营绩效的下降。

为研究以上问题,笔者所在的武汉大学联合香港科技大学、清华大学和中国社科院等其他三家学术机构,开展了2015年广东制造业企业-员工匹配调查。本次调查以2013年第三次经济普查的企业名单为基础,按照随机分层抽样方式调查了广东13个地级市、19个县(区)调查单元的834家企业,每家企业根据员工人数随机抽取6~10名员工,最终获取了570家企业、4794名员工的有效样本。本次调查首次从企业层面完整收集了受访企业董事长和总经理等一把手的工作经验、人力资本水平和创新精神等企业家精神指标数据,并有效涵盖了基础财务数据、技术创新、资源配置、员工福利等角度的企业与员工信息。调查数据不仅是一手的入企现场调查,更重要的是企业经营绩效数据与企业家精神数据的匹配样本,从而能够自洽地说明企业家精神与企业经营绩效的实证关系。

论文的其他部分安排如下:第二部分为模型构建,对实证研究所运用的企业家精神、经营绩效等核心指标的测算方法进行理论界定,提出本文的计量模型;第三部分是数据说明,对本次调查的设计、实施、数据回收过程及样本分布代表性问题进行简要介绍,并对企业家精神、企业经营绩效的变量状况进行描述性统计;第四部分是实证检验,验证企业家精神的不足与企业经营绩效下降的实证关系;第五部分是结论及政策建议。

二、 模型构建

由于笔者旨在计量检验企业家精神的不足和企业经营绩效下降之间的实证关系。因此,模型构建分别从企业家精神的指标构建、企业经营绩效的指标选取以及计量模型等三部分进行论述。

(一) 企业家精神的指标构建

根据现有文献的模型构建方式,笔者选择企业家工作经验、人力资本以及企业家创新精神等三个维度作为企业家精神的代理变量。通过选取上述维度的指标,笔者可以较为完整地反映企业家精神的人口背景特征和创新活动现状。

1.企业家工作经验

企业家工作经验是测度企业家精神是否存在周期性变化的重要变量。相关工作经验使企业家可以根据宏微观经济、政治条件和企业自身发展的生命周期阶段拟定适当的发展战略。一般认为,相关行业的工作经验越丰富,企业家在工作时所能发挥的作用就越大(张玉明、刘睿智,2013:582-588)。同时,部分文献指出,企业家既有的工作经验对于企业的经营绩效并非呈现简单的线性关系。尤其对于中国这样一个快速的转型经济体而言,企业家群体或存在较强的代际异质性。经济转型升级就是从技术模仿阶段、投资驱动阶段转向自主创新阶段,而企业家群体也需要通过建立淘汰机制,最终实现高技能企业家对低技能企业家的替代。只有这样,经济才能从微观机制上打破对技术模仿阶段和投资驱动阶段的路径依赖。此外,改革开放以来的中国经历了从计划经济向市场经济的快速转型,第一代企业家的既有工作经验或存在难以适应经济从简单套利和模仿阶段向自主创新阶段转变的内在需要。因此,企业家工作经验对于转型升级各维度之间有可能不仅存在简单线性关系,在很大程度上或进一步产生周期性作用。

为此,基于现有文献对企业家工作经验的指标选取方式(王戴黎,2014:136-148),笔者选择企业家工龄(e_year)作为企业家工作经验的代理变量。依据现有文献,笔者将企业家工龄(e_year)定义为企业家在其所创办企业工作的年数,上述变量以受访企业董事长或总经理等企业家群体的准确调查数据为基础。同时,考虑到现有文献指出企业家工作经验与企业经营绩效之间或存在非线性关系,笔者进一步引入企业家工龄的平方项(e_year^2):

e_yearit^2=(e_yearit)2

(1)

2.企业家人力资本

作为附着于企业家自身的特殊才能,企业家精神具有较强的人力资本属性。作为高级形式的人力资本,企业家人力资本不同于只掌握单一生产要素的人力资本。企业家通过资本、技术和管理等一揽子生产要素的优化配置,通过“干中学”(Lucas,1988:3-42)、选择符合本地技术结构、要素投入结构和禀赋结构特征的适宜技术等方式,使得企业家人力资本可以增强“干中学”和技术扩散的相互作用,从而实现依靠企业家资源驱动的赶超型增长。从某种意义上说,企业家人力资本是推动长期经济增长与TFP改进的主动性资源(张小蒂、赵榄,2009:16-25),其与内生技术进步具有共生耦合的逻辑联系。

笔者选择企业家受教育年限(e_education)作为企业家人力资本的代理变量。通过上述变量,笔者可以较为精确地捕捉微观层面企业家人力资本的差异状况。企业家受教育年限的计算方式采用陈钊等(2004)的方法,首先将受教育水平简单分为小学H1t、初中H2t、高中(包括中专)H3t、大专H4t、大学H5t、硕士H6t和博士H7t等7类。上述分类指标均以受访企业董事长或总经理等企业家群体的准确调查数据为基础。然后,根据我国现有学制年限,将企业家受教育年限(e_education)定义为:

e_educationiht=(6H1t,9H2t,12H3t,15H4t,16H5t,19H6t,22H7t)*Dih

(2)

其中,Dih为一个7×1维的向量。对于第i个受访企业的企业家而言,如果其教育水平为第h类(h=1,2,……,7),则Dih在第h行记为1,其余行记为0。因此,通过(2)式,我们可将序数分类的教育水平最终转换为以年为单位的基数指标,从而使实证研究过程能够测算企业家人力资本对企业经营绩效各项指标的弹性系数。

3.企业家创新精神

企业家创新精神是企业家精神的重要内容,考察企业家的创新活动是度量和实证分析企业家精神的重要途径。对于企业家创新精神的测度,经济学界经过多年讨论后,逐渐趋于一致。早期文献较多使用企业直接科技投入数额作为企业家创新精神的代理变量,然而研究创新活动的困难在于确定创新的投入和产出,而研发支出等直接科技投入指标难以反映企业家对创新领域的搜寻过程。为此,Aghion(1993)、Acs等(1996)、Wong等(2005)采用专利或发明专利数量作为企业家创新精神的代理变量。Aghion(1993)使用发明专利的数量来衡量企业家的创新活动。首先,他利用每个时期的专利数,以及这些专利被引用的次数,来估计创新的正溢出效应。其次,根据专利被引用次数的下降速度,来分析创新的破坏性作用。这一做法较为科学全面,但由于数据可获性问题,不便广泛应用。为此,Acs(1996)使用每千人发明专利数、Wong等(2005)利用发明专利数量除以生产总值李宏彬等(2009)运用专利数量等指标作为企业家创新精神的代理变量。考虑到本次调查的数据可获性,笔者选择李宏彬等(2009)的研究思路,选择专利数量(Patent_number)作为企业家创新精神的代理变量。

(二) 企业经营绩效的指标选取

笔者试图从企业家精神角度探析当前企业经营绩效下降的原因,因此,对于企业经营绩效指标的选择既偏重总量增长的指标(工业总产值、工业增加值),也重视反映“投入-产出”效率状况的指标(销售利润率、全要素生产率)。

1.总量增长指标

本文分别以工业总产值(gross_value)和工业增加值(added_value)作为反映企业产出增长的代理变量。其中,工业总产值是以货币形式表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量,而工业增加值则反映了工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额。本次调查对抽样企业的“工业总产值”、“工业增加值”指标数据均进行了较为完整的搜集。对部分填报异常、漏报的企业样本,根据会计准则的要求按“工业总产值=主营业务收入+期末存货-期初存货”、“工业增加值=工业总产值-工业中间投入+增值税”、“工业增加值=产品销售额-期初存货+期末存货-工业中间投入+增值税”的方式进行数据清理。主营业务收入、期末存货、期初存货、工业中间投入和增值税等指标的数据在本次调查中也进行了搜集。对于主营业务收入数据存在缺失的少数样本,本文以销售收入进行了近似替代。

2.投入-产出效率指标

笔者分别以销售利润率(profit_rate)、全要素生产率(TFP)作为调查企业投入-产出效率的代理指标。其中,销售利润率根据“销售利润率=利润总额/销售收入”的会计准则进行计算。全要素生产率(TFP)是剔除资本和劳动等投入要素对决策单元产出增长贡献后的残余,它不仅包含技术进步对产出增长的贡献,也包含许多没有体现在生产函数中但对产出增长有实质性贡献的因素,如企业规模的优化、管理效率的改善等。对于企业全要素生产率的估算,现有文献主要采用参数估计的索罗余值法、固定效应法以及半参数估计的OP方法、LP方法和非参数估计的数据包络方法(DEA)等。考虑到本次调查的企业数据基本为2013-2014两年度的横截性信息,采用参数估计方法难以规避遗漏变量、样本选择性偏差(Selectivity and Attribution Bias)等关键技术性问题,采用半参数估计方法则由于样本历史信息的缺乏,会产生难以获得一致性估计、损失全部期初调查样本等问题。笔者借鉴陆雪琴、文雁兵(2013)的研究思路,采用修正的时间序列DEA方法中Malmquist指数方法计算的全要素生产率(TFP)指数作为企业全要素生产率的代理变量,选取工业总产值(gross_value)、中间投入(intermediate_good)和年末员工人数(labor)计算样本企业2013-2014年度的TFP指标。

根据现有文献的测算思路,我们进一步将TFP指标分解为技术进步指数(TC)和效率变化指数(EC),前者测度时期t到t+1每个观察单元最佳技术边界的移动,后者则是测度时期t到t+1每个观察单元到最佳技术边界的追赶速度,而全要素生产率(TFP)则是上述两类分解指标的几何平均值:

TFPit=TCit×ECit

(3)

(三) 计量模型设定

基于此次调查数据的短面板性质,本文对企业家精神与企业经营绩效的实证关系采用双向固定效应模型进行检验。采用上述做法,可有效控制不可观测的行业、地区和时间效应,从而较大程度地解决计量模型的遗漏变量问题(omitted variables)。考虑到稳态条件下长期经济增长计量模型的一般设定要求,计量模型中的各种变量除虚拟变量外均取自然对数值。计量模型具体设定如下:

lnyijdt=β0+β1lne_educationijdt+β2lne_yearijdt+β3lne_yearijdt^2+

β4lnpatentijdt+X′ijdtβ+Dj+Dd+Dt+μijdt

(4)

其中,因变量lnyijdt为工业总产值、工业增加值、销售利润率、TFP及其分解指标的自然对数值,核心自变量包括企业家人力资本(lne_educationijdt)、工作经验(lne_yearijdt)、工作经验平方项(lne_yearijdt^2)以及创新精神(lnpatentijdt)的代理变量。X′ijdt为一系列控制变量,涵盖企业规模(用企业年末员工人数的自然对数值lnlaborijdt作为代理变量)、企业家性别(Maleijdt)、外资股权比例(foreign_stakeijdt)和国有股权比例(state_stake)等变量。Dj为基于一维行业代码(GB/4754-2011)控制的行业效应,Dd和Dt分别为地区和时间的固定效应。

三、 数据说明

(一) 数据来源

为对企业家精神的不足与企业经营绩效下降的实证关系进行研究,笔者所在的武汉大学联合香港科技大学、清华大学和中国社科院等其他三家专业机构,开展了以学术研究为主要目标的大规模一手企业调查。本次调查最初启动于2012年,经过2年的问卷设计、试调查以及沟通协调,并通过2014年10月-2015年5月的先后5次实地仿真调查及总结试错经验,最终于2015年5-8月份完成实地调查工作。

本次调查选择我国经济总量最大、制造业规模最大、地区经济发展水平差距显著的广东省作为调查区域*根据2015年各省统计公报计算,2014年广东经济总量占全国10.66%、进出口总额占全国25.01%、制造业就业人数占全国的16.4%,均处在所有省份的第一位。并且,通过将广东珠三角地区、粤西地区和粤东地区的经济发展水平与其他各省进行对比,我们发现广东省内的区域经济异质性是十分显著的。2014年珠三角地区人均GDP为10.03万元,与上海(9.75)、江苏(8.20)和浙江(7.30)等经济发达省份相近;粤西地区人均GDP为3.66万元,与中部省份河南(3.71)、安徽(3.45)相似;粤东地区人均GDP为2.93万元,甚至低于西部云南(2.63)、贵州(2.73)等省份。,从而保证调查对象具有较好的样本异质性与代表性。与现有企业数据相比,本次调查采取了严格的随机分层抽样方式,即根据等距抽样原则,从广东省21个地级市中随机抽取13个地级市,并从13个地级市下辖的区(县)中,等距抽选出19个区(县)作为最终调查单元。企业样本根据第三次经济普查企业清单按企业员工人数进行加权抽样,员工样本则根据调查企业实际员工名单按中高层30%、一线员工70%进行分层随机抽样。基于严格的随机分层抽样方式,本次调查企业的概率分布特征与企业总体、员工总体的真实分布较为一致(程虹等,2016:1-15)。

本次调查首次从企业层面完整收集了受访企业董事长和总经理等一把手的工作经验、人力资本水平和创新精神等企业家精神指标的相关数据,并有效涵盖基础财务数据、技术创新、资源配置、公司治理和员工福利等角度的企业与员工信息。从企业信息、企业家个人信息和员工信息三者匹配的角度上说,本次调查是除丹麦、挪威等北欧小型经济体之外,来自大型发展中经济体的首个大样本企业调查数据。笔者遵循数据有效性和可靠性检验方法对全部调查数据进行了信度和效度检验,总体数据的Cronbach系数为0.875,表明本次调查数据具有良好的内部一致性。

(二) 描述性统计

表1给出了2013-2014年样本企业的企业家精神与经营绩效指标的描述性统计结果。其中,全要素生产率(TFP)的同比增速为3.75%,与闫坤、刘陈杰(2015)基于宏观统计数据测算的2011-2015年TFP潜在增长率3.2%的水平基本一致。考虑到全要素生产率(TFP)的测算过程涉及投入、产出的各项指标,本次调查所搜集的下列数据可较好地反映企业经营绩效的一般状况。进一步分析可以发现,对于全部样本企业而言,2013-2014年经营绩效各项指标的同比增长率均显著低于2014年广东地区GDP7.8%的年均增速。值得注意的是,2014年企业工业增加值甚至同比下降了2.98%。考虑到同期样本企业工业总产值增长4.08%的描述性统计结果,2014年全部样本企业的经营绩效与2013年相比出现了较大幅度的下降。

表1 主要变量的描述性统计

注:运用stata14.0对不同企业类型的企业家精神变量分组进行描述性统计。

此外,从企业家工作经验、人力资本和创新精神的描述性统计结果,笔者发现:企业家受教育年限平均为14.6年,工作经验平均为32.5年,这表明现有企业家群体平均年龄为53岁,受教育程度平均为大专以下。进一步统计表明,出生于20世纪60年代的企业家是目前的主要企业家群体。对于本次调查样本而言,60年代企业家的企业数量占全部有效样本总数的64%,工业总产值占85.24%,工业增加值占84.40%。这一代企业家伴随着改革开放成长起来,在目前中国经济发展中发挥着“中流砥柱”的重要作用。

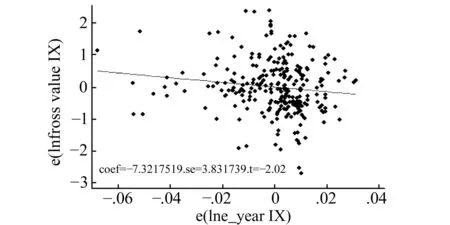

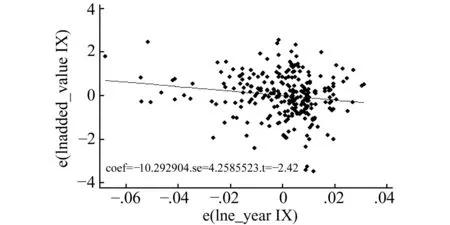

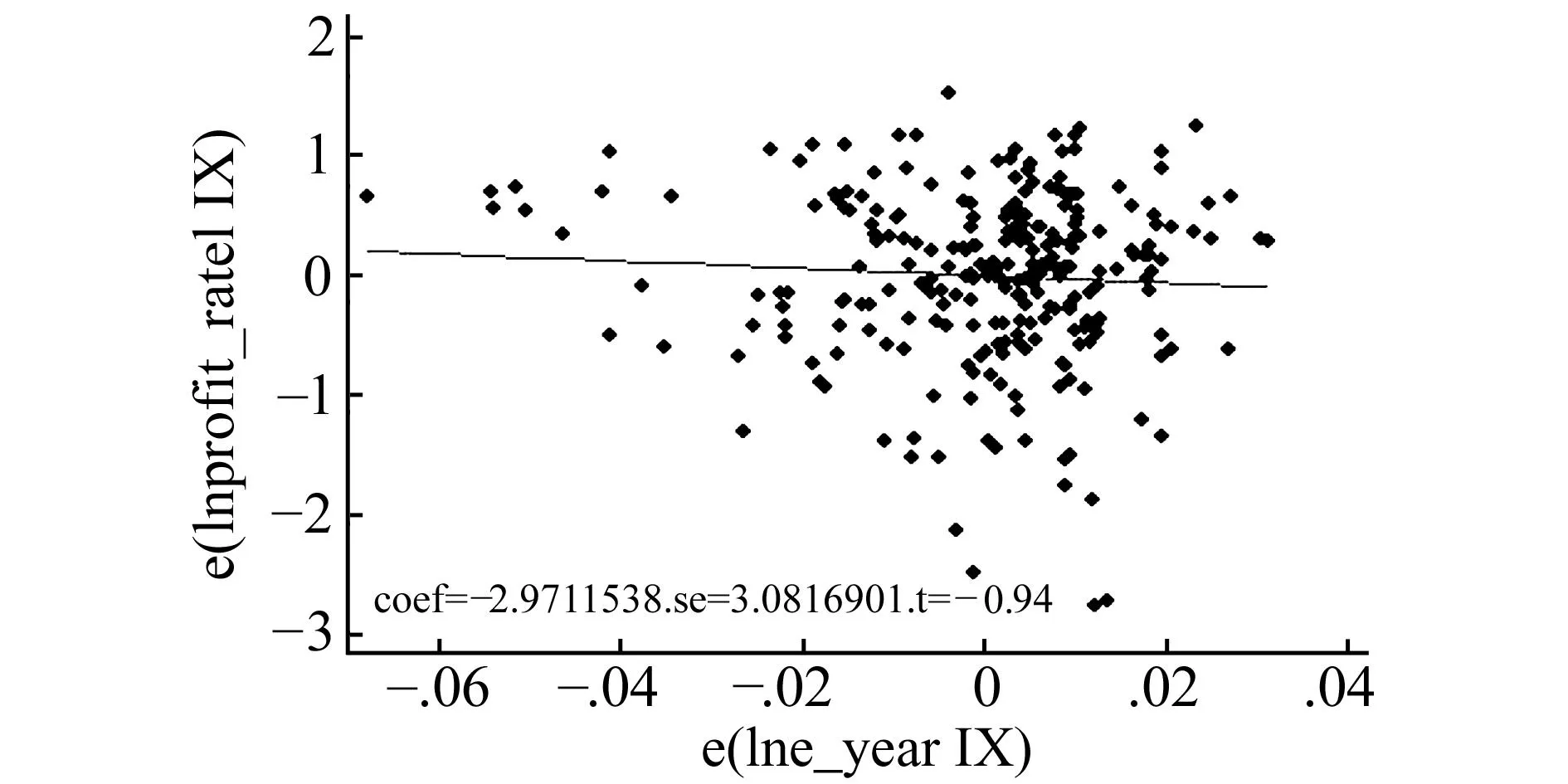

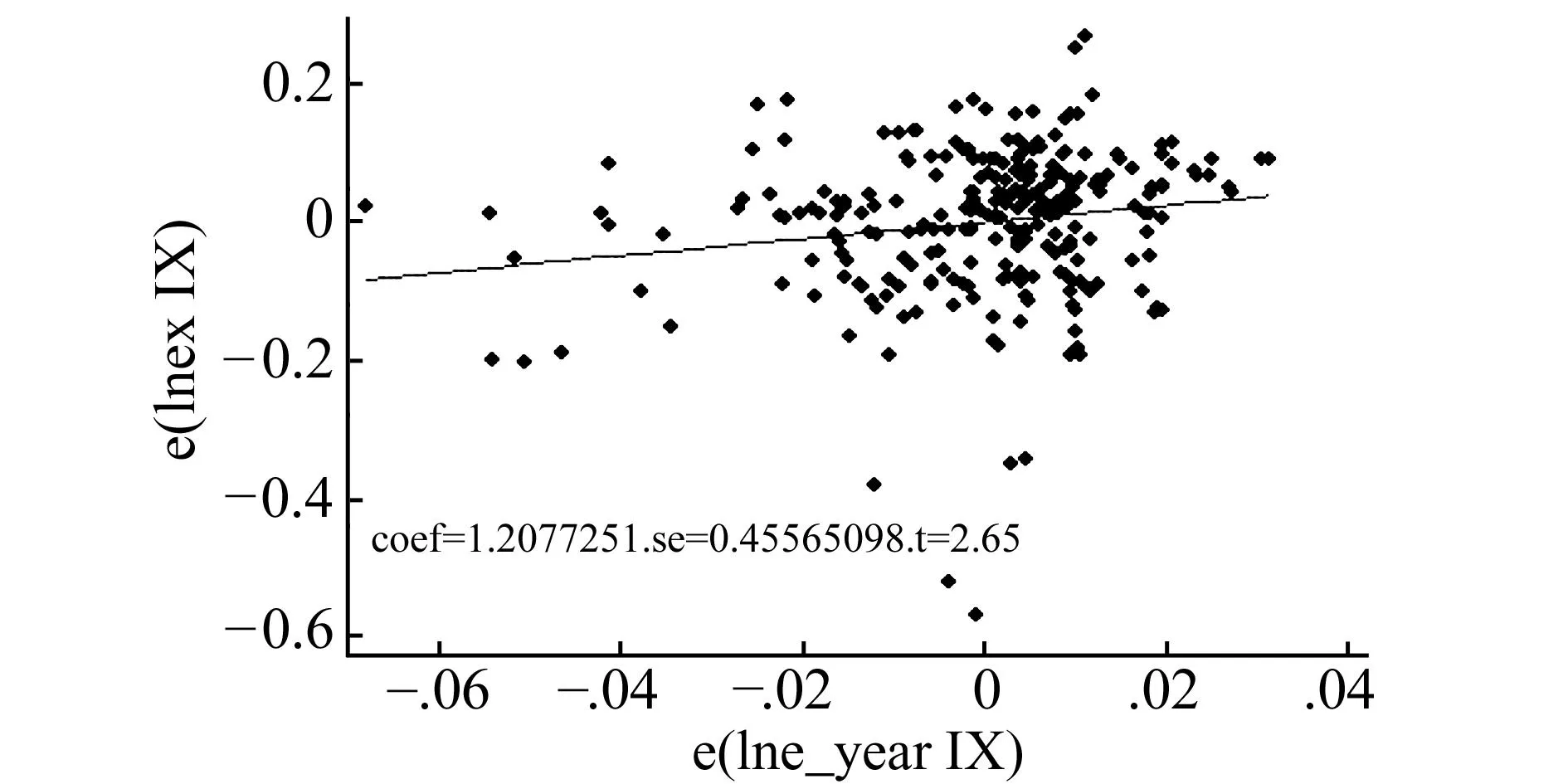

最后,参考现有文献(张玉明、刘睿智,2013:582-588)关于企业家精神周期性因素的识别策略,本文运用双变量OLS回归模型测算了仅有单个解释变量lne_year存在的情况下,企业家工作经验对工业总产值(lngross_value)、工业增加值(lnadded_value)、销售利润率(lnprofit_rate)、TFP及其分解指标等的弹性系数。基于本文的预期假设,企业家精神的不足在一定程度上或造成当前企业经营绩效的下降,从而企业家工作经验(lne_year)对企业经营绩效各项指标的弹性系数或显著为负。图1~图6分别给出企业家工作经验对于各项经营绩效的弹性系数测算结果。本文发现,除对效率变化指数(EC)呈现一定程度的正向影响(1.21)外,企业家工作经验对于上述六项企业经营绩效指标均具有显著为负的影响。这表明,目前企业家精神有可能存在较为明显的不足。对于企业家群体而言,20世纪60年代企业家或由于存在对制度突破能力、制度处理能力的路径依赖,而对所在企业经营绩效存在较大的制约*本文实证分析部分将进一步检验在考虑遗漏变量问题的大样本检验条件下,企业家精神与企业经营绩效之间是否存在稳健的U型关系,测度U型关系底部所对应的企业家群体的人口背景特征。。企业家精神的不足有可能是造成当前企业经营绩效下降的重要原因。

图1 企业家工作经验与工业总产值

图2 企业家工作经验与工业增加值

图3 企业家工作经验与销售利润率

图5 企业家工作经验与TC

图6 企业家工作经验与EC

四、 实证检验

通过描述性统计部分,笔者发现:2013以来企业工业总产值、工业增加值等总量指标和销售利润率、全要素生产率等投入-产出效率指标的增长率与宏观地区GDP增速相比均出现了显著下滑。采用企业工作经验作为企业家精神周期性因素的代理变量,本文进一步对企业家工作经验与企业经营绩效的相关性进行了描述。结果发现,两者普遍存在较强的负相关关系,当前企业家精神的不足对企业经营绩效可能存在负的实证影响。

本部分选取双向固定效应模型,考虑在企业、行业、地区和时间等其他因素充分控制的条件下,计量检验企业家精神的企业家人力资本、工作经验和创新精神等代理变量对企业经营绩效的实证影响。同时,为检验企业家精神与企业经营绩效是否存在非线性的周期关系,依据现有文献的做法(张玉明、刘睿智,2013:582-588),实证检验部分均引入了企业家工作经验的平方项。

(一) 回归分析

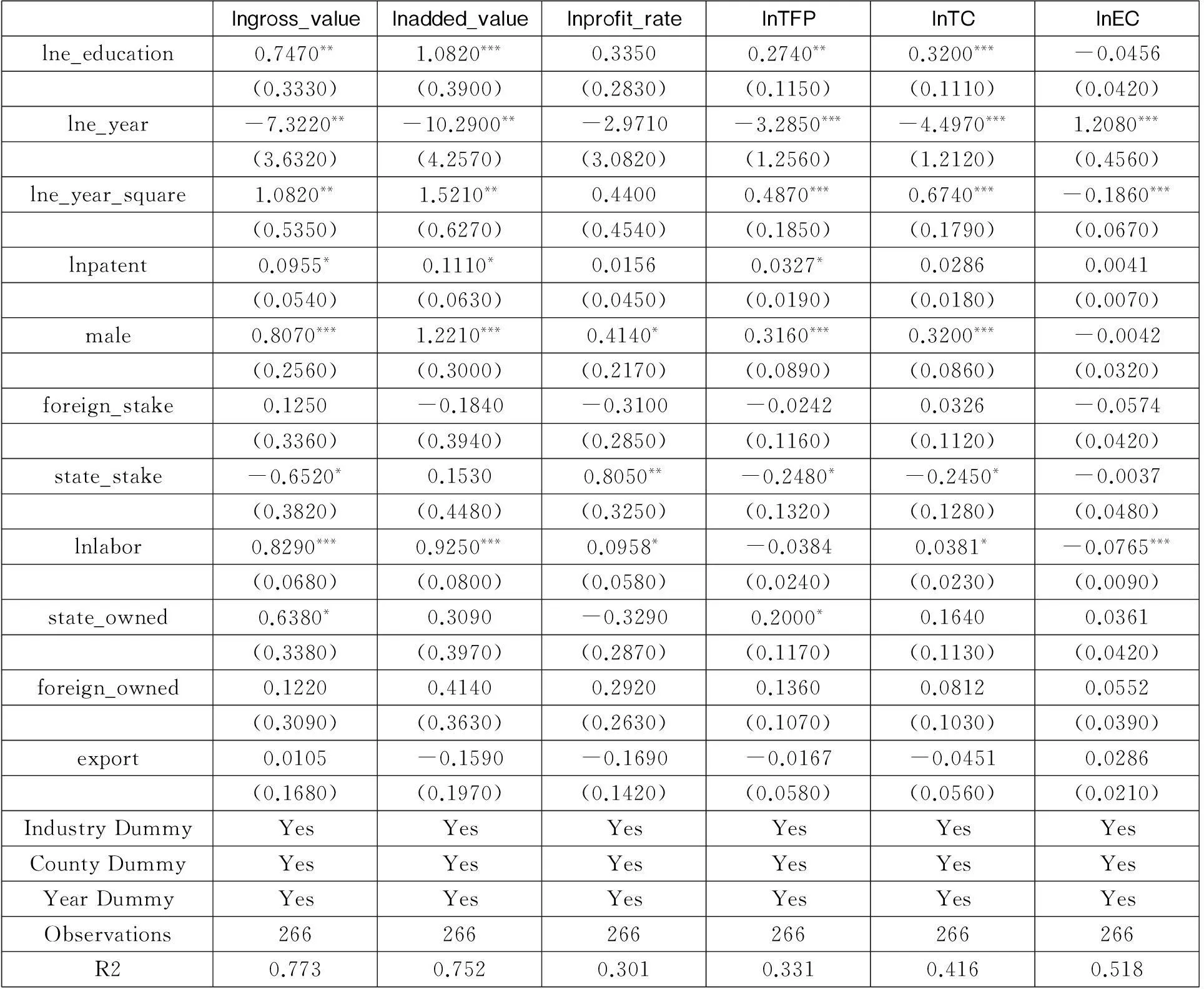

表2给出了企业家精神与企业经营绩效指标的实证检验结果。分别以工业总产值(gross_value)、工业增加值(added_value)、销售利润率(profit_rate)、TFP及其分解指标的自然对数值作为被解释变量,分别测算了企业家人力资本(e_education)、工作经验(e_year)、创新精神(patent)等企业家精神的核心解释变量对企业经营绩效的弹性系数。从中,我们可以获得如下发现:

表2 企业家精神与企业经营绩效的实证检验

注:1.根据stata14.0计算结果进行整理。2.括号内数值为标准差。3.***表示1%水平显著,**表示5%水平显著,*表示10%水平显著。

第一,企业家人力资本、创新精神对企业经营绩效基本上具有显著正向的影响。表2回归结果表明,企业家人力资本(lne_education)、创新精神(lnpatent)对于工业总产值(lngross_value)、工业增加值(lnadded_value)、全要素生产率(lnTFP)和技术变化指数(lnTE)都具有显著的正向作用。这表明,在其他因素不变的条件下,企业家教育程度和创新精神的增强,对于企业经营绩效具有一定程度的促进作用。

第二,企业家精神的不足对于当前企业经营绩效下降产生了显著影响。表2的回归结果表明,企业家工作经验(lne_year)对于企业经营绩效产生了显著的负向作用。无论对于工业总产值、工业增加值、全要素生产率还是技术变化指数而言,企业工作经验对于经营绩效指标项的弹性系数均显著为负,并且弹性系数基本处于[ -10.29,-2.97]的区间内。此外,企业家工作经验对企业经营绩效的负向影响要大于企业家人力资本、创新精神两者正向促进作用的总和。

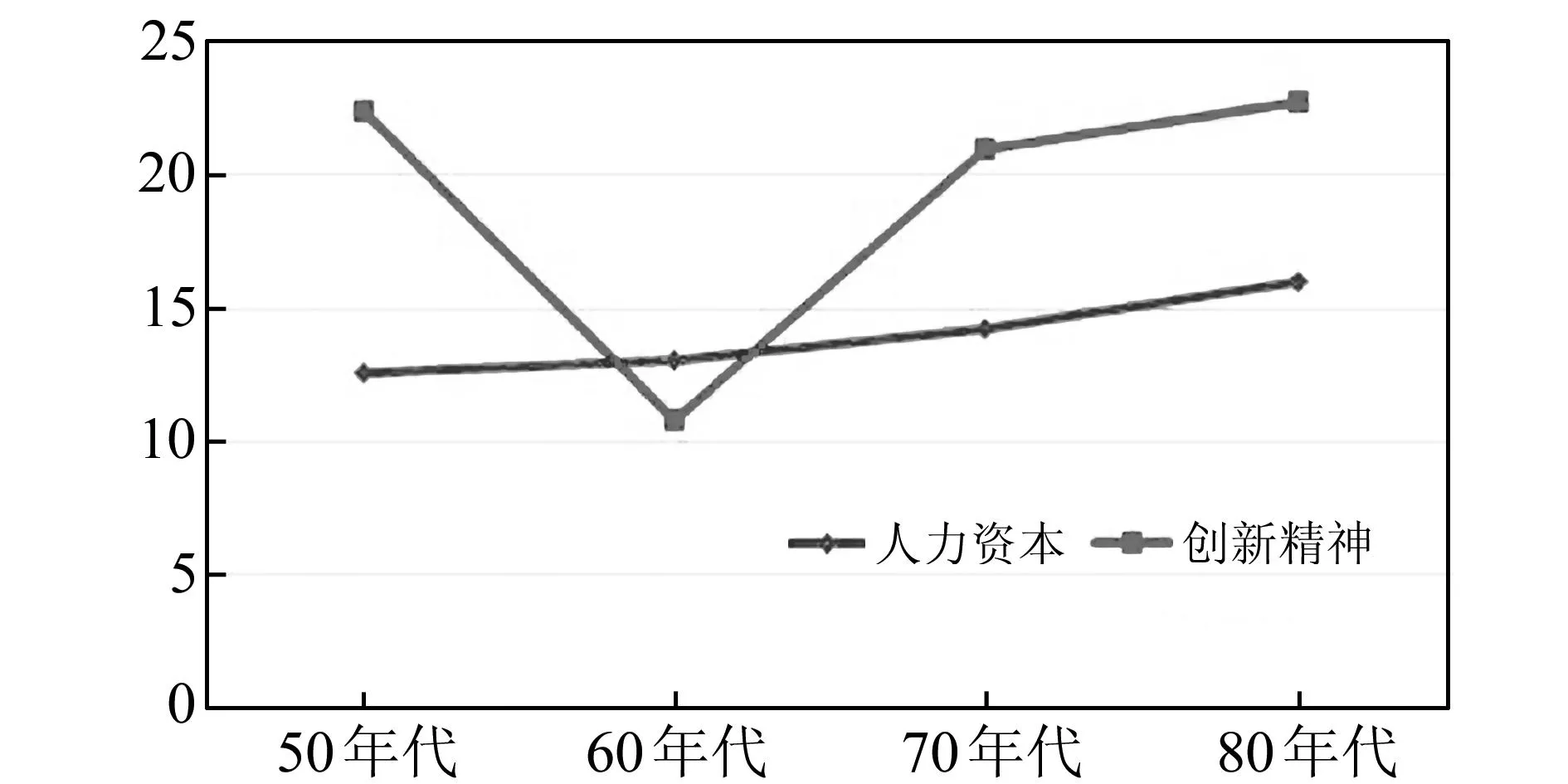

第三,企业家工作经验与企业经营绩效之间存在U型关系。表2的回归结果表明,企业家工作经验(lne_year)、工作经验的平方项(lne_year_square)分别对于企业经营绩效具有显著的负向效应和正向影响。这表明,在充分控制其他因素的条件下,企业家工作经验与企业经营绩效之间存在显著的U型关系。基于回归分析,我们进一步测算了U型的底部,发现:对于创业年限为28.5~39.6年、年龄在43.1~54.2岁之间的企业家群体而言,其所在企业的经营绩效无论在总量指标还是投入-产出效率指标的增长上,均相对更低。而这一部分企业家基本出生于20世纪60年代,属于和改革开放一同成长的“创一代”群体。图7和图8则统计了不同年代企业家的企业经营绩效增速、企业家人力资本和创新精神的变动情况。其中,60年代企业家所属企业的经营绩效增速、企业家人力资本和创新精神均显著低于其他年代企业家,进一步验证了U型关系的存在。这表明,“创一代”企业家群体的现有能力已难以适应新常态下经济发展的内在要求。

图7 不同年代企业家企业经营绩效增速对比

图8 不同年代企业家的企业家精神对比

基于2015年广东制造业企业-员工匹配调查数据,本文的实证结果表明:企业家精神的不足是造成当前企业经营绩效下降的重要原因。企业家工作经验的弹性系数显著为负,说明企业家精神面临较强的周期困境,企业家群体改革开放初期所积累的制度突破能力及制度处理能力(Li等,2006:358-362),已难以适应新常态下中国经济增长方式向全要素生产率驱动型转变的需要。

(二) 实证解释

前文回归分析部分对企业家精神的不足与当前企业经营绩效下降的实证关系进行了计量检验。在此基础上,本文根据现有文献关于企业家精神对于企业经营绩效影响机制的研究(郑江淮等,2009:73-94;Foster,2001:311-328;周卫民,2011:77-125),从技术创新、资源配置和员工福利三个角度对当前企业家精神存在的不足进行具体的实证解释。依据上述文献的做法,我们分别选择企业数控机器占全部机器设备价值比例(lnCNC_prop)、进口中间投入品占比(lnimport_inter)、员工培训天数(lntraining_day)等作为技术创新的代理变量,选取产品更新换代周期(lnupgrade)、采用国际标准数量(lninter-standa)、品牌个数(lnbrand)作为资源配置的代理变量,采用是否成立工会(labor_uinion)、员工平均收入(lnincome)、员工参加社保比例(lnsocial)作为员工福利的代理变量。上述变量均来自2015年广东制造业企业-员工匹配调查。

表3给出了企业家精神对技术创新、资源配置、员工福利等维度代理变量的回归分析结果。第二部分模型构建已对上述维度指标选择进行了具体介绍。其中,除对是否成立工会(labor_union)采用Probit模型进行回归分析,并在各解释变量对应的括号中报告Z统计量结果之外,其余模型均报告了稳健性回归(robustness regression)条件下OLS估计结果。从中,我们对当前中国企业家精神存在的潜在问题有如下发现:

第一,当前企业家精神对于技术创新并无显著实证影响。笔者发现:无论是企业家人力资本(lne_education)、工作经验(lne_year)还是创新精神(lnpatent),对于技术创新各指标均没有显著为正的实证效应。其中,对于进口中间品占比(import-inter)而言,企业家创新精神甚至存在一定程度的负向效应。上述实证结果表明,当前中国企业家对技术创新的重视程度不高。企业家创新精神的缺乏,一定程度上影响了企业技术创新能力的提升。现有文献提出的企业家精神对技术创新的影响路径(郑江淮、曾世宏,2009:73-94),在微观层面的实证效应较不显著。正是现有企业家群体在创新精神、技术创新动力方面的相对欠缺,制约了当前中国企业经营绩效的提高。

第二,当前企业家群体对于资源配置效率的重视程度不高。我们发现:企业家人力资本(lne_education)对于采用国际标准数量(lninter-standa)并未显著地产生实证影响,其对于品牌数量(lnbrand)的实证影响甚至在5%显著性水平上统计为负。对于企业家工作经验(lne_year)而言,其对采用国际标准数量也并未显著地产生预期影响;企业家创新精神(lnpatent)对于缩短产品更新换代周期(lnupgrade)的实证影响较为微弱。尽管现有文献从理论机制上论述了企业家精神对于提高资源配置效率可以发挥重要作用(Foster,2001:311-328),然而,通过本次调查数据的实证检验,笔者发现:在微观企业层面上,企业家精神对于产品升级换代周期、采用国际标准个数、品牌个数等衡量资源配置效率的代理变量的实证效应较为有限。这表明,当前中国企业家群体对资源配置效率改进的重视程度不高,制约了企业家精神对于资源配置效率影响机制作用的充分发挥。

表3 企业家精神与技术创新、资源配置和员工福利的实证检验

注:1.根据stata14.0计算结果进行整理。2.括号内数值为标准差。3.***表示1%水平显著,**表示5%水平显著,*表示10%水平显著。

第三,企业家精神对于员工福利的激励功能未能得到充分释放。笔者发现:企业家精神对于设立工会(labor_union)、收入水平(lnincome)、员工参加社保比例(lnsocial)的实证效应并不完全符合理论机制的预期。其中,企业家人力资本(lne_education)对于员工收入不具有显著影响,影响系数甚至为负。企业家工作经验(lne_year)对于企业是否设立工会具有显著为负的实证效应。企业家创新精神(lnpatent)对于员工收入水平的实证效应在10%显著性水平上统计为负,对于提高员工参加社保比例则无实证影响。现有文献认为,企业家精神具有激励功能。通过对员工福利的重视,企业家精神可提高劳动努力程度的供给,从而实现劳动与物质资本匹配效率的提升,对于提高企业经营绩效具有重要作用(周卫民,2011:77-125)。然而,基于本次调查数据,我们发现:当前企业家群体或受到改革开放初期“人口红利”下低成本劳动力充足供给的意识惯性影响,对提高员工福利状况以提升劳动努力程度供给的认识尚不充分。

五、 结论与建议

基于企业经营绩效数据与企业家精神数据的匹配样本,笔者实证检验了企业家精神的不足与企业经营绩效下降的实证关系。研究表明,除外部需求变化、经济结构调整、FDI学习效应衰减和劳动力成本上升等已知因素外,企业家精神的不足也是造成当前企业经营绩效下降的重要原因。本文的发现验证了现有文献(黄玖立、李坤望,2013:71-84;李后建,2013:99-111)对于企业家精神存在路径依赖困境的理论猜测。对于我国主要出生于上世纪60年代的企业家群体而言,其在改革开放初期所形成的制度突破能力、政商关系和社会关系的处理能力已难以适应新常态下经济发展的内在要求。新常态下,企业发展对于技术创新、资源配置和高质量人力资本的依赖作用不断增强,而突破管制性壁垒所获取的边际收益则趋于递减。实证检验进一步发现,由于现有企业家群体仍然偏重于制度能力,企业家精神在推动技术创新、优化资源配置和塑造高质量人力资本等方面的关键职能并未得到有效发挥。为此,笔者提出如下政策建议:

第一,新常态下宏观政策的立足点应放在推动“制度企业家”向“创新企业家”的转型。宏观经济的增长状况主要取决于微观的企业行为,而企业家精神是影响宏观经济增长动力的关键微观载体,也是总需求管理、经济体制改革、产业结构升级等宏观政策发挥作用的重要中介渠道。当前中国经济下行压力的增大,其根本在于“制度型企业家”的能力现状难以适应新常态下经济发展的客观要求。现有企业家群体将过多的时间和精力配置于“分配性努力”中,而不是配置到生产性的创新和创业活动,这将导致企业家精神出现衰退和萎缩,致使企业家精神对于技术创新、资源配置和人力资本激励的预期作用未能得到充分发挥,宏观政策也难以通过影响微观主体的决策行为而最终实现经济绩效的改善。因此,为保证新常态下经济持续、稳健的中高速增长,宏观政策的立足点应放在推动“制度企业家”向“创新企业家”的转型上来。

第二,保护市场对企业家的优胜劣汰功能。企业的自由进入与退出是市场经济具有流动性的重要标志。当前大量企业家精神严重衰退、经营绩效显著偏低的企业正退出市场是市场经济发挥出清功能、实现生产要素优化配置的结果。允许缺乏企业家精神、生产效率偏低的企业退出市场,将促进生产要素更快地向具有强烈企业家精神、具有较高技术创新能力和生产效率的企业进行配置,并为新企业的进入留下充足的市场空间。加快企业的正常退出机制,对于构建优胜劣汰的市场竞争机制十分重要。因此,应停止财税、金融资源对于缺乏企业家精神的“僵尸企业”的无效救助,鼓励一批企业家精神严重衰退、经营绩效显著偏低的企业正常退出市场。同时,应加快简政放权步伐,大力培育具有充分创新和创业精神的市场主体。

第三,约束地方政府对企业的不规范补贴。地方政府对企业的过度财政补贴是一种“父爱主义”情结,其虽然可以在短期内实现稳定生产经营、熨平经济周期的需求管理效果,但在长期会造成要素资源配置扭曲、过度投资和产能过剩现象,并干扰市场主体对于未来市场趋势的理性预期。从供给侧上说,政府过度干预和财政补贴将使企业家群体对政府资源形成路径依赖,不利于创新精神和创业精神的充分释放(程虹,2014:1-12)。地方政府的这种“父爱主义”,致使许多缺乏企业家精神、经营绩效偏低的市场主体依然耗费大量经济资源,这是造成新常态下资源配置效率不高的重要原因。因此,应改善地方政府激励机制,约束其对企业的不规范补贴,理顺市场关系,实现企业家精神的有效释放。

第四,发挥多层次资本市场对企业家能力不足的治理功能。构建多层次资本市场,对于各类企业引入现代公司治理制度、改善治理结构具有重要作用。其中,对于广大中小企业而言,新三板、柜台交易等场外资本市场对于企业家能力不足的治理功能更为明显。场外资本市场对于中小企业履行信息披露义务、规范公司内部治理等具有显著的正向效应,有助于中小企业引入股权激励计划,满足企业创业、创新、吸引和留住人才的需求。因此,应在大力推动证券交易所市场、创业板市场等场内资本市场发展的同时,加快构建全国性的场外股权融资平台,充分发挥多层次资本市场对企业家能力不足的治理功能,通过完善公司治理结构激发企业家的创新和创业精神,提高我国企业的可持续发展能力。

第五,增加对“二代”企业家为主体的教育培训的公共投入。企业家精神的充分释放,有助于提高经济增长绩效与社会福利水平,从而企业家精神具有典型的社会资本属性。因此,对企业家群体的教育培训具有较强的公共品性质。对于占我国GDP总量90%以上的民营企业而言,目前正处于从“一代”企业家向“二代”企业家代际转换的关键期。与“一代”企业家相比,“二代”企业家普遍受过更为良好的教育,也拥有更广泛的国际视野和更敏锐的互联网创新思维。重视“二代”企业家的教育培训,将显著减少企业家代际交接过程中的不确定性,缩短新一代企业家继任的不适应期,从而实现基业常青。建议在重视对“一代”企业家能力培训的同时,增加对“二代”企业家为主体的教育培训的公共投入,提升“二代”企业家的组织管理能力和创新意识,加快实现企业家精神的代际传承与结构升级。

注:本研究使用的数据来自武汉大学质量院等机构开展的“中国企业——雇员匹配调查”(CEES)。

参考文献:

[1]陈钊、陆铭、金煜(2004).中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估算.世界经济,12.

[2]程虹(2014).我国经济增长从“速度时代”转向“质量时代”.宏观质量研究,4.

[3]程虹、许伟、李唐(2016).企业数据质量对实证研究结论偏差的潜在影响——来自2015年广东制造业企业调查的经验证据.华中科技大学学报(社会科学版),1.

[4]黄玖立、李坤望(2013).吃喝、腐败与企业订单.经济研究,6.

[5]李宏彬、李杏、姚先国、张海峰、张俊森(2009).企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响.经济研究,10.

[6]李后建(2013).市场化、腐败与企业家精神.经济科学,1.

[7]李扬、张晓晶(2015).“新常态”:经济发展的逻辑与前景.经济研究,5.

[8]陆雪琴、文雁兵(2013).偏向型技术进步、技能结构与溢价逆转——基于中国省级面板数据的经验研究.中国工业经济,10.

[9]佟家栋、李连庆(2014).贸易政策透明度与贸易便利化影响——基于可计算一般均衡模型的分析.南开经济研究,4.

[10] 王戴黎(2014).外资企业工作经验与企业家创业活动:中国家户调查证据.管理世界,10.

[11] 项国鹏、李武杰、肖建忠(2009).转型经济中的企业家制度能力:中国企业家的实证研究及其启示.管理世界,11.

[12] 闫坤、刘陈杰(2015).我国“新常态”时期合理经济增速测算.财贸经济,1.

[13] 张小蒂、赵榄(2009).企业家人力资本结构与地区居民富裕程度差异研究.中国工业经济,12.

[14] 张玉明、刘睿智(2013).中小企业家人口背景特征及其生存状态的实证研究——基于2010年经验数据.东北大学学报(社会科学版),6.

[15] 张占斌、周跃辉(2015).关于中国经济新常态若干问题的解析与思考.经济体制改革,1.

[16] 郑江淮、曾世宏(2009).企业家职能配置、R&D与增长方式转变——以长江三角洲地区为例.经济学(季刊),1.

[17] 周卫民(2011).经济增长的内生性要素.南京大学博士学位论文.

[18] Acs Z.J.,Carlsson B.& Thurik R.(1996).SmallBusinessintheModernEconomy.Oxford:Blackwell Publishers.

[19] Aghion P.(1993).How High Are the Giants’ Shoulders:An Empirical Assessment of Knowledge Spillovers and Creative Destruction in a Model of Economic Growth:Comment,NBERMacroeconomicsAnnual.Chicago:The University of Chicago Press.

[20] Batjargal B.(2005).Entrepreneurial Versatility,Resources and Firm Performance in Russia:A Panel Study.InternationalJournalofEntrepreneurshipandInnovation,5(2).

[21] Droege S.& Johoson N.B.(2007).Broken Rules and Constrained Confusion:Toward a Theory of Meso-institutions.ManagementandOrganizationReview,3(1).

[22] Foster J.(2001).Competitive selection,self-organization and Joseph A.Schumpeter.JournalofEvolutionaryEconomies,10(3).

[23] Li Daokui,Feng D.J.& Jiang H.(2006).Institutional Entrepreneurs.AmericanEconomicReview,96(2).

[24] Wong P.K.,Ho Y.P.& Autio E.(2005).Entrepreneurship,Innovation and Economic Growth:Evidence from GEM data.SmallBusinessEconomics,24(3).

The Decline of Corporate Performance under the New Normal:

■作者地址:程虹,武汉大学质量发展战略研究院、宏观质量管理湖北省协同创新中心;湖北 武汉 430072。

Email:919637855@qq.com。

宋菲菲,武汉大学质量发展战略研究院。

■责任编辑:刘金波

An Interpretation based on Entrepreneurship

——Evidence from 2015 Guangdong Manufacturing Matched

Enterprise-Employee Survey

ChengHong(Wuhan University)

SongFeifei(Wuhan University)

Abstract:Since China’s economy entered the new normal in 2013,both the macro-economic growth rate and micro corporate performance have experienced a significant decline.Focusing on this topic,according to the 2015 Guangdong manufacturing matched enterprise-employee survey data,we selected the entrepreneur human capital,work experience and innovative spirit as the proxy variables of entrepreneurial spirit and used a dual fixed-effects model to examine relationship between them.Empirical tests showed that:Entrepreneur spirit has produced a certain degree of inhibitory effect on enterprise technology innovation,allocation of resources and staff welfare.We also found that the shortage of entrepreneurship was an important cause of the decline of corporate performance.Based on empirical findings,we recommend that entrepreneurs born in the 1960s should accelerate their transformation from “conformist type” entrepreneurs to “innovative type” entrepreneurs;the government should alter the phenomenon of “paternalism” which is consisted of the enterprises who excessively depend on financial subsidies and other preferential policies and let the market eliminate entrepreneurs who aren’t able to adapt to the new normal and take advantage of multi-level capital market to speed up the curing of the shortage of entrepreneurship and increase public input to the training of the next generation of entrepreneurs.Eventually,the government should make innovative entrepreneurship to become an important driving force to improve corporate performance under the new normal.

Key words:entrepreneurship; performance; survey data; advice

基金项目:■2015年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(15JZD023);国家科技支撑计划课题(2015BAH27F01);科技部公益性科研专项(201310202)

DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2016.01.007