两种不同注射方法在CT增强扫描预防造影剂外渗中的应用

2016-02-14娄彦平屈力力

娄彦平 韩 波 屈力力

两种不同注射方法在CT增强扫描预防造影剂外渗中的应用

娄彦平 韩 波 屈力力

目的:探讨分析两种不同注射方法在CT增强扫描预防造影剂外渗中的不同效果,以选择最佳操作方式。方法:选取我院2014年10月~2015年9月接受256层增强CT扫描检查的血管外渗高风险患者1000例作为研究对象,随机将其等分为研究组与对照组,对照组实施碘造影剂传统注射方法,研究组实施改进注射方法。将两组患者造影剂外渗情况进行对比。结果:按照相应方法完成造影剂注射后,研究组患者造影剂外渗率为0.40%,明显性低于对照组的3.20%,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:改进后的注射方法可以有效减少造影剂外渗的发生,其效果优于传统方法,对于保障患者顺利检查和治疗具有积极意义。

注射方法;CT增强扫描;造影剂外渗;预防

CT增强扫描作为一项基本的影像检查技术,已经广泛应用于临床,但在检查过程中造影剂渗漏仍然是其严重并发症。CT增强扫描要求碘造影剂注射压力大、流速快,对于一些老年患者、肿瘤晚期以及伴发血管病变的患者而言,更容易发生造影剂外渗。一旦发生,将会导致局部组织炎性水肿,增加患者痛苦,影响检查效果及诊断,浪费医疗资源,同时也是引起医患纠纷的诱因之一。因此,在扫描检查前对患者发生造影剂血管外渗的风险进行预估,并采取一定的干预措施,以期减少血管外渗并发症的发生。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究中所纳入对象均为我院2014年10月~2015年9月接受CT增强扫描时予以预注射的患者,共计1000例。男583例,女417例。年龄60~93岁,平均(67.5±8.6)岁。所有患者均具有血管外渗高风险,已对难以配合研究者予以排除。随机将其等分为研究组与对照组,两组患者性别、年龄等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 血管外渗风险评估方法主要包括:检查前认真了解患者病史,尤其关注有无合并高血压、糖尿病及肝病等慢性病;了解患者出凝血机制;认真检查患者血管情况并了解既往有无外渗情况发生;了解患者心理状况等。其中的负面因素均属于血管外渗的重要诱因。两组患者在检查过程中均采取积极防范措施,主要内容包括:耐心向患者解释相关知识及如何配合,以舒缓其心理压力;尽量选取活动度较小的位置及粗、直的血管穿刺;尽量“一针见血”,避免在一个部位重复穿刺;根据血管大小尽量选择较大号留置针穿刺;留置针穿刺后采用生理盐水预注射,确保穿刺针留置成功。

1.2.1 对照组 均实施传统注射方法。静脉穿刺成功后,回抽见回血,连接高压注射器,观察穿刺部位,如无局部肿胀,护士离开检查区,通过电子显示屏观察静脉穿刺部位皮肤情况,检查结束后患者留观15 min,确认静脉穿刺部位皮肤无渗漏和肿胀发生后方可离开。

1.2.2 研究组 均实施改进注射方法。即静脉穿刺成功后,抽吸见回血,静脉推注生理盐水5~10 ml。如果推注不畅,则重新穿刺。连接高压注射器,推注造影剂,观察10 s,用手指轻压穿刺点前皮肤,感触造影剂注入时发出“滋滋”样流水音,确认注射顺畅,护士离开检查区,电子监视器监控推注造影剂过程,检查结束后患者留观15 min,确认静脉穿刺部位皮肤无渗漏和肿胀发生后方可离开。

1.3 观察指标 观察两组患者发生造影剂外渗的情况。

1.4 统计学处理 应用SPSS 18.0统计学软件,计数资料采用两独立样本的χ2检验。检验水准α=0.05。

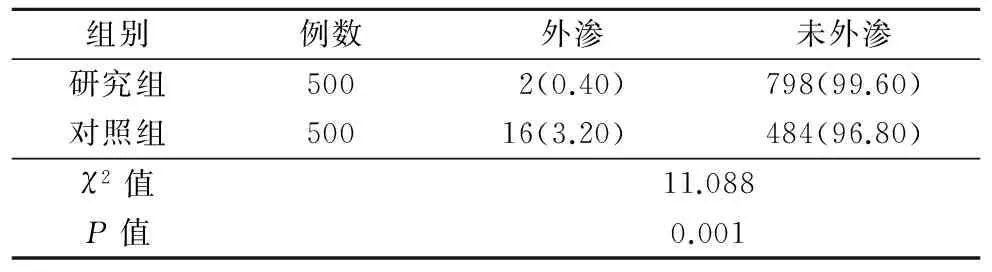

2 结 果(表1)

表1 两组患者注射造影剂外渗情况比较 例(%)

3 讨 论

在CT增强扫描检查过程中,造影剂渗漏仍然是其严重并发症,此项检查要求碘造影剂注射压力大、流速快,对于一些高龄、肿瘤晚期以及伴发血管病变的患者来说,更容易发生造影剂外渗,引起局部组织炎性水肿,影响患者肢体的正常功能,增加其疾病痛苦,对正确的检查结果造成影响,同时也是导致医患纠纷的重要诱因。在目前条件下,临床上所广泛应用的碘造影剂一般为非离子高渗性造影剂,该物质具有极强的亲水性。如果一旦渗漏至患者皮下,将有效吸收其周围组织的水分子,但由于渗漏量的不同,其注射针的周围将会由于水分子被吸收而产生不同程度水肿,情况较为严重者,则可能造成其皮下组织发生坏死[1]。实施CT增强检查过程中,将用到高压注射器,该设备压力大、注射速度快,但是,在注射造影剂后,较大比例的患者存在一定程度的静脉外渗漏现象[2]。据国内文献报道[3-6],CT增强检查中高压注射造影剂时血管外渗发生率为0.26%~0.85%,而部分老年患者相对较胖,其皮下脂肪多,静脉受到脂肪组织的包裹,触摸感受到限制,易滑动,静脉弹性差,针梗与静脉难以紧密闭合。在完成穿刺后,很容易发生出血,穿刺难度相对较大。晚期肿瘤患者更是因生理及病理因素成为造影剂外渗高发人群。总之,在实施CT增强扫描过程中,是否发生造影剂外渗,同患者血管弹性优劣、是否多次穿刺具有直接关系,同时也与注射压力、操作人员穿刺技术以及扫描床移动过程中患者是否有效配合等密切关系。因此,选择适当的穿刺部位和血管,穿刺成功见回血后,先推注生理盐水5 ml,再次确认通畅后再连接高压注射器,保证了造影剂顺利注入,对于避免造影剂渗漏具有积极意义。

刘丽娟等[7]采用优化注射法对100例接受64层CT增强扫描的100例老年患者,结果成功率达98%,该作者认为,在CT检查中,只要患者需要注射造影剂,均可选择高压注射器以及优化法实施静脉穿刺。同时按照患者的具体情况和检查需要,选择注射针。石国霞[8]总结96例老年患者CT增强扫描外渗情况,采用20~22G密闭式静脉留置针,选择上肢浅表静脉,妥善进行穿刺。在穿刺过程中绷紧皮肤,尤其是在见回血后边退针边进软管时,将穿刺点皮肤向远端绷紧,以有效防止软管打折。取5 ml的生理盐水采用连续不间断边推边旋转式退出针头,使管腔内充满封管液达到正常封管。结果无造影剂外渗发生。丁兰英报道[6],在进行增强扫描及CT血管成像1521例中,有4例患者发生造影剂外渗,其均为多年糖尿病史者;1例为肝病患者,3例为心脏CT血管造影(CTA)检查患者。重度外渗1例,轻度外渗3例。经积极处理,3例患者12 h后消肿,1例患者1周后恢复,无并发症发生。

本研究中,对照组实施碘造影剂传统注射方法,研究组实施改进注射方法,研究组患者造影剂外渗明显低于对照组(P<0.05),这表明,改进后的注射方法可以有效减少造影剂外渗的发生,该方法临床效果明显优于传统方法,对于保障患者顺利检查和治疗具有积极意义。

[1] 丁兰英.CT增强扫描碘造影剂血管外渗的风险因素及干预措施[J].基层医学论坛,2014(1):83-84.

[2] 张 宏.增强CT高压注射造影剂外渗的预防护理及体会[J].中国社区医师,2015,31(26):124-125.

[3] 肖巧玲,何桂凤,李小凤,等.64排CT增强扫描造影剂渗漏的预防及护理体会[J].现代医药卫生,2014,30(1):103-104.

[4] 蔡宇辉,范健容.注射流程再造在预防高压静脉注射造影剂渗漏中的应用[J].临床现代护理,2012,11(4):73-74.

[5] 郑双丽,金 磊,陈飞乃.CT增强扫描对比剂渗漏的处理及对策[J].浙江医学教育,2011,10(2):61-63.

[6] 丁兰英.CT增强扫描碘造影剂血管外渗的风险因素及干预措施[J].基层医学论坛,2014,18(1):83-84.

[7] 刘丽娟,王 霞,刘 畅,等.高压注射器两种静脉穿刺法的效果观察[J].护理研究,2009,23(1):46-47.

[8] 石国霞.静脉留置针在老年患者CT增强扫描中的应用及护理[J].吉林医学,2014,35(2):369-371.

(本文编辑 肖向莉)

528403 中山市 广东省中山市人民医院

娄彦平:女,大专,主管护师

中山市卫计局医学科研基金项目(B2015132)

2016-09-10)

10.3969/j.issn.1672-9676.2016.23.050