川西林盘冬季微气候变化研究

2016-02-06濮德华刘美伶

濮德华 刘美伶 宗 桦

川西林盘冬季微气候变化研究

濮德华 刘美伶 宗 桦

林盘是川西平原上最重要的传统型农村聚落单元,同时也是兼具重要生态价值和美学价值的乡村景观。林盘改善着居住的微气候环境,满足了当地居民的气候需求,然而,其生态价值却一直为研究者所忽视。因此,本文对成都市郫县三道堰镇12个郁闭度相似的林盘样地开展了冬季微气候(光照、风速、温度和空气相对湿度)的研究。12个林盘按照骨干乔木的分布方式被划分为环绕、居中、单边和零散4种类型。同时在林盘的外部、边缘及中部选择测量点进行测量,对比分析得出了林盘冬季微气候变化的趋势和规律,并比较了不同面积与植物分布类型对林盘冬季微气候的影响。结果表明:林盘内外温差会随着林盘面积的增大而变小,相关性分析表明三组温差(△T1=T外-T边,△T2= T边-T中,△T3= T外-T中)都与林盘面积呈强负相关关系;零散分布型林盘保温效果最明显;光照强度基本呈现出I外>I边>I中的趋势;光照强度与林盘面积的变化无相关性,而是受到乔木冠层郁闭度和群落垂直结构的影响;风速基本上呈现出W外>W边>W中的现状,零散型防风效果最好、单侧型最差;空气相对湿度基本上呈现出H边≥H中>H外的状况,并与林盘面积呈现正相关关系,同时植物零散分布型内外相对湿度差最大,增湿效果最明显。本研究期望能为林盘保护提供基础的数据,并为营造生态可持续的四川地域性景观提供灵感。

林盘;植物;面积;微气候;冬季

0 引 言

川西林盘发源于古蜀文明时期,成型于漫长的移民史时期,是集生态、生产和生活于一体的复合型农村聚落形式。几千年来,林盘孕育出了川西农耕文化的精髓,也反映出川西乡村的景观风貌和历史变迁。川西林盘通常是由宅、林、水、田等单元镶嵌组成。院落、植被、水系及耕地构成了林盘的生态体系,形成了独特的微气候。微气候(microclimate),也称小气候,指的是局部地区小范围中的特定气候[1]。衡量微气候通常使用四个参数,即温度、空气相对湿度、空气流速和热辐射。林盘中的植被一方面通过吸收和遮挡太阳辐射,以及自身的光合作用等方式对环境的微气候产生影响,达到改善空气温度、湿度,降低热岛效应的作用,另一方面还通过植被的防风固沙能力,调节林盘内部风速,起到涵养水源的作用。

然而随着城市化和农业产业化的快速推进,传统农耕生产生活模式逐渐被规模化、产业化的农业生产方式和新型农村社区所取代[2]。随着成都市不断深入推进城乡一体化,农村新型社区如雨后春笋般出现,导致传统林盘受到巨大的冲击,从数量和形态上均发生明显变化。一方面,传统林盘正逐年减少,尤其是第二圈层;另一方面,随着农民进入城镇或农村新型社区居住,林盘中住户也大幅度减少,许多传统林盘成为空心林盘。以郫县为例,15年前县域中共有大小林盘11 000多个,9年前迅速缩减为不到8 000个,传统川西林盘逐年走向衰败。直到2007 年成都市出台了《成都市林盘保护规划》,林盘的生态价值和园林价值才受到当地园林工作者们的真正关注。然而,由于川西林盘是四川地区独有的农居风貌,因此全国范围内的相关研究并不多。目前能检索到的文献不到60篇,均成型于2006年以后,且研究尚不够深入。现有文献主要围绕林盘的政策性保护与开发[3-5]、林盘的植物景观群落认知[6-8]和林盘对灾后重建规划中的启示[9-11]等方面展开,还未尝有研究涉足林盘微气候领域。

本文以成都市郫县三道堰镇的12个传统林盘为例,调查面积和植物分布形式对冬季林盘内部微气候的影响。三道堰镇位于成都市西北部,属于川西林盘的第二圈层,现有林盘600余个。区域中林盘分布较为集中,乔木层以落叶阔叶林为主,树种搭配较有规律,面积通常分布在2 000~10 000 m2之间,传统林盘保存相对完整。同时由于毗邻县城且新农村建设的力度较大,在后期保护上容易受到城市的干扰,因此亟需作为保护对象开展研究。另外,成都平原的冬季寒冷干燥、风速较快,是四季中人体舒适度最差的季节,研究极端气候,能更好认识林盘对环境的调节作用。对林盘自然景观生态性的研究与学习,不仅能为林盘保护提供基础的数据、为保持成都平原生态良性循环提供依据,还能为营造生态可持续的四川地域性景观提供灵感。

1 样地与方法

1.1 林盘样地的选择

林盘样地位于成都市郫县三道堰镇。本文选取了自然环境相似、地理位置接近的邻近村落的12个传统林盘作为研究对象。所有样地植物组成相似程度高,林盘郁闭度均在60%左右,周边均无自然水系。林盘冬季平均温度6 ℃,雨量5~15 mm/月,风速0.7 m/s,平均湿度40%~50%。林盘样地按照乔木的分布方式,被划分为环绕、居中、单侧和零散四种类型,随后再按照面积大小进行编号,具体信息见表1-2。

1.2 实验仪器及测量方法

为避免阴雨天对空气相对湿度的影响,课题组选择冬季12月至1月份之间持续4个晴天进行测量,测量时段为第3天的上午11∶00—14∶00。分别在林盘的外部、边缘、中部同时取点测量,每个地点获取三组数据,每组数据间隔3分钟,第4天为重复。测试时使用进口Kestrel 4000测量风速、温度和湿度;采用进口Field Scout照度计测量光量子通量,比较光照强度。

1.3 数据分析方法

连续测量两天的数据获得平均值后,按照林盘面积和植被分布方式进行聚类分析。12个林盘样地的外部、边缘及中部数据两两求差,例如:温度差△T1=T外-T边,△T2=T边-T外,△T3=T外—T中,使用统计学软件Spss11.0和数学分析软件Origin8.0进行分析并制作图表。

表1 四类林盘的平面及立面示意图Tab.1 the plane and elevation of four Linpan samples

表2 林盘样地的基本情况Tab.2 the variation trend of the temperature in the 12 Linpan samples

2 结果与分析

2.1 林盘冬季温度分析

由图1可见,12个样地的1-6号(面积<5×103 m2)林盘的冬季温度分布较有规律(T外>T边>T中),表明林盘从外到内,温度呈现依次递减的趋势,且差异明显。但从7号林盘(面积>5×103 m2)开始,T边和T中的温度开始上升,有个别林盘甚至出现了反转。按照林盘尺度划分出五个面积范围(<3.5×103 m2、3.5~4.5×103 m2、4.5~5.5×103 m2、5.5~6.5×103 m2、>6.5×103 m2)与区域温差进行比较分析后发现(图2),随着林盘面积的增大,林盘外部、边缘和中心区域两两之间的温差逐渐变小,尤其是外部与中心的温差缩小程度最为显著。相关性分析表明三组温差(△T1=T外—T边,△T2= T边—T中,△T3=T外-T中)都与林盘面积呈强负相关,其中△T3相关指数高达0.9816,呈极强负相关。相关性证明了温度受到林盘面积的影响极为显著,尤其是林盘中心的温度最易受到面积的影响,当林盘面积增大到一定程度,中心区域温度甚至会反超外部温度,呈现保温效果。

由图3可知,林盘中骨干乔木的分布方式对林盘的温度变化也有一定程度的影响。在四种模式中,环绕模式下的三区域之间的温度差整体高于其他三种类型,表明此模式冬季降温效果最好,保温效果最差。与之相反,零散模式的△T3为0、△T2为负值,综合比较后发现表明此模式内外温差最小,冬季保温效果最佳。居中和单侧模式对林盘边缘温度的调控效果均不敏感,但居中模式对中心区域的保温效果优于单侧模式。

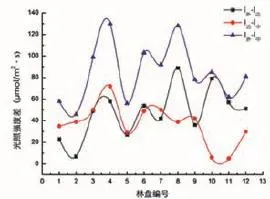

2.2 林盘光照强度分析

由图4可以看出12个样地的外部、边缘及中部光照强度的变化趋势(I外>I边>I中),光照强度呈现出从外到内依次递减的状态。结合图5可以看出,随着林盘面积的增大,△I1=I外-I边缓慢增加,△I2=I边-I中和△I3=I外-I中变化趋势都是由低到高再到低,采用差异显著性分析后证明数据之间的差异虽存在,但不显著。随后的相关性分析证明相关系数小于0.1,因此可以推断得出12个样地的林盘面积与光照强度的无相关性。不同的分布模式中,环绕型的变化最小、光强分布最为均匀,与其余三类分布方式的差异性极其显著。居中和单侧两种类型△I3显著高于其余两类分布方式,零散型△I2最小。我们推测均匀分布的乔木在林盘内部容易形成连贯的、有一定厚度的垂直结构,进而带来了良好的遮光效果。综合以上分析,我们认为林盘的大小对林盘各部分的光照强度的影响可以忽略,制约林盘内部采光的主要因素还是乔木层的冠层郁闭度和下层植物群落的垂直结构。

2.3 林盘风速分析

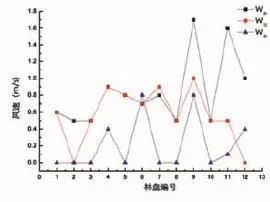

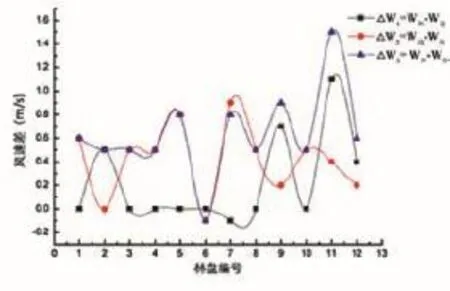

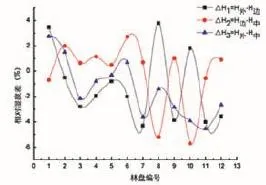

林盘对冬季冷风风速的减缓有利于改善林盘内的保暖效果,提高居住的舒适度。图6和图7分别给出了12个林盘的外部、边缘及中部风速的变化与两两差值。由图8可以看出,W外>W边>W中,且中部显著低于外部和边缘区域。这是由于林盘地处平原,冬季风速较大,林盘边缘和中部的树林对风产生阻滞作用,一定程度减弱了风速,使得林盘中部呈现出静风或微风状态。结合图8的差值分析发现,林盘均存在外部和边缘的差值较小,而边缘与中部的差值较大的现象。这表明,林盘需要有一定水平及垂直厚度的植物群落才能有效的降低风速。然而,两图都没有呈现出风速随面积变化的规律。结合图8的分析进一步证明了在2.5~7.5×103 m2的尺度范围内,林盘面积对风速的减缓作用不显著。此外,不同的骨干乔木的分布模式对林盘风速的影响较大,防风效果最好的是零散型,最差的是单侧型。

图1 12个林盘冬季温度的变化趋势Fig.1 the variation trend of the temperature in the 12 Linpan samples

图2 温度差与林盘面积的相关性分析Fig.2 the correlation analysis on temperature difference and area

图3 温度差与林盘骨干植物分布规律分析Fig.3 analysis on the relation of temperature difference and plant distribution

图4 12个林盘冬季光照强度差的变化趋势Fig.4 the variation trend of the illumination intensity difference in the 12 Linpan samples

图5 光强差与林盘骨干树种分布规律及林盘面积(×103 m2)的相关性分析Fig.5 the influence from plant distribution and area on the difference of illumination intensity

图6 12个林盘不同位置的风速变化情况Fig.6 the variation of wind speed in different position of 12 Linpan samples

2.4 林盘的空气相对湿度分析

成都平原的冬季较为干燥,较低的相对湿度容易造成不舒适的人体感受。图9分别给出了12个林盘的外部、边缘及中部空气相对湿度的两两差值。我们发现△H1和△H3多为负值,表明林盘的边缘与中部的相对湿度普遍高于林盘外部,林盘植被在冬季仍然具备增湿功能。

结合图10可见,随着林盘面积的增加,林盘的相对湿度呈现缓慢上升的趋势,这表明在同等绿化覆盖率的前提下,面积越大、空气湿度越大。此外,零散型林盘的△H3的负值最大,表明此种类型的林盘冬季增湿效益最佳,其次是居中型,最差的为环绕型。

总而言之,就冬季林盘的温增湿功防风功能而言,大尺度(>5.5×103 m2)的林盘优于小尺度,骨干树种的零散型分布模式是最佳的种植模式。

3 讨 论

林盘中的光照强度、风速、温度和相对湿度等因素相互作用,共同形成了林盘独特的小气候环境,带给居住者不同的舒适度体验。植物在影响林盘微气候的过程中扮演着十分重要的角色,它通过影响林盘的采光、通风等来调节林盘内部的微气候。绿地微气候的现有研究大多是围绕城市绿地夏季的降温增湿效果或阻碍热岛效应展开的[12-14],鲜有针对冬季绿地的增温增湿功能的研究。而本研究则是针对成都平原的林盘对冬季微气候调节作用展开。总的看来,在郁闭度基本持平的样地中,林盘冬季的内部温度受到林盘面积的影响极为显著,内外温差与面积呈显著的负相关。本研究中,5.5×103 m2是林盘中心温度反超外部温度的临界面积,但由于不同地域的冬季温度差异大,此界限是否适用于其他地区还有待探讨。此外,本研究证明了林盘冬季的内部温度会随着面积的增加而增加,但增加趋势会逐渐减缓、并最终稳定,类似于绿地的夏季降温效果[15]。由此趋势我们可以推断得出,在成都平原的冬季均温下,较大林盘的保温功能优于较小林盘,也更符合冬季人体舒适性需求。但由于本研究的林盘样地数量不够,目前无法推断出林盘的面积上限。乔木历来被认为是绿地植物中最具生态效益的一种植被类型,通常作为骨架决定绿地的郁闭度[16]。而绿地的保温效果通常是由光照、风速等因素的共同作用来决定的。在乔木的四种分布模式中,虽然零散分布未能获得最高的光照强度,但冬季保温效果最好。

图7 12个林盘冬季风速差变化趋势Fig.7 the variation trend of wind speed difference in the 12 Linpan samples

图8 风速差与林盘骨干树种分布规律及林盘面积(×103 m2)的相关性分析Fig.8 the relationship among the area, plant distribution and the difference of wind speed

图9 12个林盘冬季相对湿度差变化Fig.9 the variation trend of the relative humidity difference in the 12 Linpan samples

图10 林盘尺度(×103 m2)和植物分布形式对林盘冬季湿度差的影响Fig.10 the influence of area and plant distribution on the difference of relative humidity

光照强度被认为是影响植物群落温湿效应的关键因子之一[17]。成都平原冬季寒冷,多以阴雨天气为主,光照较少。本研究发现在郁闭度相似的林盘中,林盘面积与光照强度的变化无相关性,光照强度只受到乔木冠层郁闭度和群落的垂直结构的影响,且郁闭度与叶面积指数越大,对光照以及紫外辐射屏蔽效率越高[18]。王纪来等[15]也认为绿地中光照强度越大,群落内部的温度就越高;光照强度越小,群落内部的温度就越低。然而,结合后文对风速的分析,我们推测出在成都平原的冬季整体光照较少的情况下,光强已经不是影响林盘温度的主要因素,风速反而起到了关键作用。内部光照强度最大的环绕型林盘并未获得最高的内部温度。相比之下,零散型分布虽未获得最多的内部光照,但由于其容易形成层次多、垂直结构丰富连贯且均匀的林下群落,能有效的减缓林盘中部的风速,进而降低蒸腾速率、减少温度损失,反而获得了最佳的保温效果。因此本研究推断在成都平原的冬季,风速对林盘温度的影响超越了本来就稀少的冬季光照。

莫庭坤[19]提出,相对湿度与光照度、温度和风速都呈负相关关系。本研究发现,在相似郁闭度下,相对湿度却与林盘面积呈现正相关关系,且零散型的林盘的增湿效果最佳。究其原因,一方面是由于零散型林盘水平结构均匀、垂直结构丰富,容易获得较高的叶面积指数,蒸腾力度大;第二方面,零散型林盘的防风能力最佳,内部接近静风状态,有利于湿度的保持;第三,零散型林盘内部的冬季温度高于其他类型,蒸腾速率最高。当然,虽然零散型林盘能在一定程度上增加空气湿度,但增加幅度不大,冬季林盘的湿度仍然低于人体最舒适的湿度(50%~60%)。

4 展 望

林盘是成都平原上承载了当地人数千年的生产和生活的一道独特的风景,其内部的微气候环境与当地人生活的舒适性密切相关[20]。虽然随着新农村建设的推进,不少的当地人离开林盘搬入新居所,但他们仍对传统林盘充满了各种留念。近年来随着节约性园林的提出,我们发现传统林盘的植物景观在不需要刻意的管理的前提下就能营造良好的生态效益。因此,在新农村的园林建设中,如果能学习并利用林盘天然的微气候调节功能,营造出类似于传统林盘的植物景观,不仅能帮助当地人更好的融入新环境,还能在保护地域特色景观的基础上,同时实现经济和生态的双重效益。要做到这一点,就必须深入了解并量化传统林盘中微气候调节的各项指标间的相互关系与其作用机理。当然,由于林盘数量众多、类型复杂,本课题组今后还将继续调研其他类型林盘在各个季节的生态机制,以期为地域性园林植物景观的节约型配置提供科学的依据。

[1] 宋永昌. 植被生态学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2001: 24-25.

[2] 栾峰, 臧珊, 陈洁, 等. 城乡统筹背景下的农村社区化改革探索解析[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(05): 31-37.

[3] 杨晓艺. 川西林盘保护与开发的创新模式[J]. 成都大学学报(社会科学版): 2011(05): 50-53.

[4] 孙大远. 川西林盘景观资源保护与发展模式研究[D]. 成都: 四川农业大学, 2011.

[5] 周娟. 景观生态学视野下的川西林盘保护与发展研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2012.

[6] 杨蝉应. 川西林盘植物群落类型划分及其群落优化改造研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2009.

[7] 卢昶儒. 川西林盘植物景观空间特征研究[J]. 四川建筑, 2012, 32(04): 20-23.

[8] 徐珊. 川西林盘植物多样性调查研究[D].成都: 四川农业大学, 2010.

[9] 张晋萍. 乡村意象概念性规划研究——以成都双流兴隆、万安两镇为例[D]. 雅安: 四川农业大学, 2006.

[10] 胡俊, 陈鹏. 川西林盘在聚点灾后重建规划中的运用[J]. 四川建筑, 2009, 29(09): 104-106.

[11] 赵陈晨, 何杰. 川西林盘CSA社区发展探索[J]. 成都理工大学学报(社会科学版). 2012(05): 95-99.

[12] 蔺银鼎, 武小刚, 郝兴宇. 城市绿地边界温湿度效应对绿地结构的响应[J]. 中国园林, 2006, 22(09): 73-76.

[13] 孙振如. 南京市城市绿地降温效应研究[D]. 南京: 南京大学, 2012.

[14] 颜文涛. 减缓·适应——应对气候变化的若干规划议题思考[J]. 西部人居环境学刊, 2013, 28(03): 31-36.

[15] 王纪来. 城市园林绿地植物群落夏季温湿效应研究[D]. 重庆: 西南大学, 2012.

[16] 宗桦, 崔珩, 傅娅. 四川东部地区寺观园林植物景观特色探析[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(06): 107-112.

[17] 刘娇妹, 杨志峰, 李树华, 等. 北京城市园林绿地冬季效应的研究[J]. 河北林果研究, 2008, 23(01): 90-93.

[18] 张小卫. 北京部分绿地群落冠层结构研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2011.

[19] 莫庭坤. 江门市植物群落结构、景观格局及其与部分环境因子的相关性研究[D].广州: 仲恺农业工程学院, 2014.

[20] 解琦, 张颀. 农业现代化背景下的新农村“宜居性”探讨[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02): 7-10.

图片来源:

图1-11:作者绘制

Research on Winter Microclimate of Linpan in Western Sichuan Province

PU Dehua, LIU Meiling, ZONG Hua

Linpan is the most important and traditional rural settlement in Chengdu plain, which is also a beautiful rural landscape. Linpan improves the microclimate of living environment, and meets the needs of local residents. However, the ecological value of Linpan has been ignored so far. In this paper, the microclimate (illumination, wind speed, temperature and air relative humidity) of 12 Linpan samples located in Sandaoyan Town with the similar canopy density, was measured in winter. These samples were divided into four modes (around, middle, unilateral and scatter), according to the distribution mode of the woody. Meanwhile, the measurement points were selected at the outside, edge and center part of the Linpan. The effects of different size of Linpan and modes of plant distribution on the microclimate were analyzed and compared. The results showed that the temperature difference between the outside and inside of the Linpan would become smaller along with the increasing area. The correlation analysis showed that three groups of temperature difference (△T1=To-Te, △T2=Te-Tc, △T3=To-Tc) were showed a strong negative correlation with the area of Linpan. The heat preservation effect of the scatter mode was the most outstanding. In this study, illumination intensity showed a trend of Io>Ie>Ic. There was no correlation between the area and illumination intensity which was only affected by the canopy density and the vertical structure of plant community. Wind speed was also presented the situation of Wo>We>Wc, and the the scatter mode supplied the optimal capacity of preventing wind, while the unilateral mode was the worst. The relative humidity was observed the trend of He≥Hc>Ho, and it revealed a positive correlation with the area. Moreover, the scatter mode which showed the highest humidity difference was identified to produce the effect of increasing humidity. This study was not only expected to provide the basis microclimate data for Linpan protection, but also to provide inspiration for creating regional landscape.

Linpan; Plant; Area; Microclimate; Winter

P463.2

B

2095-6304(2016)06-0107-05

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160618

2016-08-13

(编辑:申钰文)

濮德华: 西南交通大学建筑与设计学院,硕士研究生,pdh20141101@163.com

刘美伶: 西南交通大学建筑与设计学院,硕士研究生

宗 桦:西南交通大学建筑学院,讲师

濮德华, 刘美伶, 宗桦. 川西林盘冬季微气候变化研究[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(05): 107-111.