消费者触摸渴望的形成机制解析

——基于认知体验视角*

2016-02-05柳武妹王静一邵建平

柳武妹王静一邵建平

(1兰州大学管理学院,兰州 730000)(2广东财经大学工商管理学院,广州 510320)

1 引言

互联网的普及让消费者的购物方式和购物渠道发生彻底改变。线上虚拟购物因便捷、高质、低价而倍受欢迎。但,其最大劣势是,消费者不能在购前触摸产品,因而消费者想触摸产品的渴望不但不能被满足,反而愈加强烈(Peck&Childers,2003b;Citrin,Stem,Spangenberg,&Clark,2003)。鉴于此,线上企业一直致力于思考如何减弱消费者的触摸渴望,以弥补自己的先天劣势。但他们遇到前所未有的迷茫与困惑——营销学中已有触觉领域的理论不能很好地向它们系统阐释消费者触摸渴望的形成机制,但只有明了消费者触摸渴望如何形成(原因),才能去进一步探讨如何将其减弱(方案)。无独有偶,线下实体店铺的最大优势是可以让消费者亲自在购前触摸产品,进而满足他们的触摸渴望。但在与线上虚拟店铺的竞争中,线下传统实体店似乎并没有利用好自己的优势,“我怕脏”、“请勿触摸”、“特价衣服不能试穿”等标识将原本想触摸产品的消费者拒之门外,导致这些店铺对消费者更加失去吸引力。显然,深入理解消费者触摸渴望、洞悉其形成机制,对于线上和线下企业如何扬长避短、有针对性地制定自己的营销策略都至关重要。

回顾已有文献,会发现迄今学界关于消费者为什么表现出强渴望触摸这一话题的探讨多属于间接提及,具体探究视角可以分为信息加工视角(Peck and Childers,2003a;Marlow&Jansson-Boyd,2011)、动机视角(Holbrook&Hirschman,1982)和决策视角(e.g.,McCabe&Nowlis,2003)。这些视角对消费者为何会表现出触摸渴望这一问题的解释均存在不足,后文将对它们进行详述。值得提出的是,迄今,唯独Peck和Childers(2003b)、Citrin等(2003)对消费者为什么渴望触摸产品进行了直接探讨。他们认为,触摸渴望是一种相对稳定的个体差异,一些人天生触摸产品的需求要强过另一些人。与上述研究不同,本文首次对消费者为什么渴望触摸这一话题进行了直接的实证探讨,并且本文提出了新的探究视角,即基于个人控制受威胁感这一认知体验视角。具体而言,个人控制感(feelings of personal control)指的是个人感到自己在多大程度上能够预测、解释、影响和改变外部事件的发生与发展(Burger,1989)。尽管个体想维护高个人控制感,但在现实生活中,一场地震、一场突如其来的变故,甚至缺钱给家人买生活必需品都会威胁到人们的个人控制感(Curtright&Samper,2014)。这些负性事件会使人们处于一种个人控制感受威胁的负性认知体验中。本文认为,个人控制受威胁感会加强消费者的强触摸渴望,目的是获取对环境的控制,进而减缓这一负性认知体验。基于强化自我价值及自尊领域的文献,我们进一步预测,当强化消费者的自我价值后,消费者的触摸渴望将不再受个人控制受威胁感的影响,原因是他们对控制的需求下降了。最后,我们预期强化自我价值对个人控制感受威胁者触摸渴望的减缓作用在高自尊水平者身上更为明显。

本文的这一认知体验视角要比上述信息加工视角、动机视角、决策视角以及先天视角更优。这种优势主要体现在:其一、认知体验视角可以解释上述视角解释不了的问题。比如,Tai,Zheng和Narayanan(2011)发现,同一消费者在未面临社会排斥这一认知体验下触摸太极熊不会引发正性情绪,但在遭遇社会排斥这一认知体验下触摸太极熊可以减缓负性情绪。由于社会排斥会威胁到人们的个人控制感(Lee&Shrum,2012),因此这一研究间接表明,面临个人控制受威胁感(vs.未受威胁感)这一认知体验时人们为减缓负性情绪内心其实是渴望触摸物体的。显然,已有的信息加工视角(消费者触摸产品是为了加工产品信息)、动机视角(消费者触摸物体是为了完成决策目标)、决策视角(消费者触摸物体是为了形成与物体相关的决策)以及先天观视角(一些消费者在任何情境下都会触摸物体)都不能解释这一研究启示。其二,个人控制受威胁感这一认知体验非常普遍且重要,但目前消费者行为领域的触觉研究还尚未涉及。可以说,个人控制感的威胁无时不在、无刻不在。已有大量研究表明,个人控制受威胁感这一负性认知体验下,消费者会表现出一系列应对心理和行为,比如会增加对边框和边界的偏爱(Curtright,2012)、增加对可预测的、与母品牌一致的延伸子品牌(Curtright,Bettman,&Fitzsimons,2013)。鉴于触摸产品意味着消费者可以通过抓举、移动等方式来对产品施加身体控制(Peck,Barger,&Webb,2013),因而触摸和个人控制感之间极有可能存在逻辑关联。但目前尚未见有消费者行为领域的触觉研究对此系统的实证检验。

2 文献回顾与假设推理

2.1 触觉和消费者的触摸渴望

触觉作为人类最基本的感官之一,它对于人类而言举足轻重。触觉发育最早、衰退最晚(Ackerman,Nocera,&Bargh,2010),它能够帮助人们探索和了解未知世界,形成对外部世界的知识(Klatzky,Lederman,&Metzger,1985)。关于触摸的重要性,消费行为领域的学者们已很早就意识到。他们发现,触摸产品可以增加消费者对所触摸产品的评估信心(Peck&Childers,2003a)购买可能性(McCabe&Nowlis,2003)、冲动购买概率(Peck&Childers,2006)及价格支付意愿(Peck&Shu,2009;Peck et al.,2013)。同时,触摸柔软属性的物体还可以增加消费者对慈善机构的金钱和时间投入(Peck&Johnson,2011),以及增加他们对服务失败的容忍程度(钟科,王海忠,杨晨,2014)。国内也有学者对触觉领域的研究进行了综述(柳武妹,王海忠,王静一,2014)。

然而,关于人们尤其是消费者为什么会表现出触摸渴望这一问题,学者们多从信息加工视角、动机视角和决策视角进行了间接提及。具体而言,信息加工视角认为,人们在加工产品信息时需要依赖触摸来获取对改产的整体印象、增加对产品信息的确定性(Peck&Childers,2003a;Marlow&Jansson-Boyd,2011)。动机视角认为,人们触摸产品是为了问题解决(完成购物目标)和寻求体验(体验触摸所带来的愉悦、唤醒和刺激)(Holbrook&Hirschman,1982)。决策视角认为,人们需要通过与产品近距离的接触来形成与该产品相关的评估或购买决策(e.g.,McCabe&Nowlis,2003)。值得提出的是,除上述3种视角外,Peck和Childers(2003b)和Citrin等(2003)则从先天视角对消费者为什么表现出触摸渴望进行了直接的实证检验。他们的一致观点是,消费者的触摸渴望是一种稳定的人格特质,一些人天生触摸渴望强,而另一些人则天生触摸渴望弱。同时,他们还在同一年开发了量表来测量这一个体差异。

需要肯定的是,上述信息加工视角(认为消费者触摸产品是为了加工产品信息)、动机视角(认为消费者触摸产品是为了完成购物目标或体验刺激唤醒)、决策视角(认为消费者触摸产品是为了形成与产品相关的评估和购买决策)和先天观视角(认为消费者在触摸渴望上存在先天的个体间差异)都对我们了解消费者触摸渴望背后的形成机制提供了很好的洞察。可是,这些视角在阐释消费者触摸渴望背后的形成机制方面依旧存在不足。其一,不能解释为何在购买目标不明确时,同一消费者在个人控制感受威胁和未受威胁这两种不同认知体验下在触摸结果上的差异。具体而言,由于社会排斥会威胁到人们的个人控制感(Lee&Shrum,2012),Tai等(2011)报告,消费者在未遭遇社会排斥时(即在个人控制感未受威胁这一认知体验下),触摸太极熊不会诱发积极情绪,而如果该消费者在遭遇社会排斥时(即在个人控制感受威胁这一认知体验下),触摸太极熊则会缓解其消极情绪。显然,先天观视角不能解释这种不同认知体验下的个体内差异。而上述社会排斥研究中,个体触摸太极熊并不是为了加工太极熊的触觉信息而触摸太极熊,因此信息加工视角解释力不够。同理,在上述社会排斥研究中,消费者触摸太极熊并不是为了购买太极熊或判断它的质量好坏,所以动机视角和决策视角的解释力也很微弱。其二,个人控制感受威胁这一认知体验非常普遍且重要。由于触摸产品的实质是通过抓举、移动等方式来对产品施加身体控制(Peck et al.,2013),因此,触摸和控制之间存在逻辑关联。但目前,尚未见有消费者行为领域的触觉研究从个人控制感受威胁的角度探讨消费者触摸渴望的背后成因。

2.2 个人控制受威胁感和消费者的触摸渴望

个人控制受威胁感为何会及如何影响消费者的触摸渴望呢?感知控制的双过程模型为这一问题提供了答案。由于个人控制受威胁感会促使人们产生强烈的对环境施加个人控制的需求为简洁起见,后文统称控制需求,need for control)(Burger&Cooper,1979)。感知控制的双过程模型(the two-process model of perceived control)认为,为满足这一控制需求,个人控制感的威胁首先会促使个体去主动掌控环境以使环境中事物的发展符合自己的期望,这一过程被称为初级控制(primary control);只有当初级控制失败后,人们才会改变自己以适应环境,这一过程被称为次级控制(secondary control)(Rothbaum,Weisz,&Snyder,1982)。鉴于对环境中的物体施加控制可以满足这一需求(如,Wrosch,Heckhausen,&Lachman,2000;Zhou,He,Yang,Lao,&Baumeister,2012)。而触摸产品意味着消费者可以用身体来抓举、移动产品,即用身体来控制产品(Peck et al.,2013)。因此,本文认为,触摸产品代表着消费者可以对环境中的产品施加控制。基于感知控制双过程模型的预测,我们进一步提出,消费者对环境中的产品施加控制的渴望(触摸产品的渴望)在他们的个人控制感受到威胁后会加剧,原因是对控制需求被加剧了。值得提出的是,来自临床心理学和社会心理学中的一些触觉研究也为我们上文提出的个人控制感的威胁和人们触摸渴望间关系的预测提供间接支持。具体而言,由于生病和衰老会威胁到人们的个人控制感,所以病人和老年人的个人控制感普遍低于其他人群(Rodin,1986),而临床心理学的研究表明,当医生或护士在检查病情时触摸(vs.不触摸)病人和老年人后,后者的病情缓解更快(e.g.,Fosshage,2000;Bush,2001)。这暗示着,低个人控制感者内心渴望触摸。同时,由于社会排斥会威胁到人们的个人控制感(Lee&Shrum,2012),社会心理学的研究表明,受社会排斥的个体在触摸太极熊(vs.不触摸太极熊)后,负性情绪会降低(Tai et al.,2011)。这暗示着触摸物体可以缓解个人控制感受威胁带来的负面影响。可见,上述临床心理学和社会心理学关于触觉的研究都表明个人控制感和触摸之间存在关联。由此得出:

假设1:

与个人控制感未遭遇威胁相比,个人控制感遭遇威胁后,消费者的触摸渴望会增强。控制需求起中介作用。2.3 何时个人控制受威胁感将不再影响人们的触摸渴望

何时尽管遭遇个人控制感的威胁,消费者的触摸渴望依旧不会增强呢?我们认为,强化消费者的自我价值(self-value,自己存活的价值)后,即使个人控制受威胁感高,消费者的触摸渴望也将不再发生变化。意义维持模型(meaning maintenance model)和个人控制受威胁感相关的文献为我们的这一预测提供了间接支持。具体而言,意义维持模型(Heine,Proulx,&Vohs,2006;Proulx&Heine,2006)认为, 人们天生想获取人生意义,因为一个没有意义的人生会让人们感到自我的存在没有价值;该模型进一步预测,人们常通过强调自己拥有亲密人际关系、强调自己可以预测和掌控环境中的事物的发展规律、强调自己可以生命永存等途径,来捍卫自我价值、应对人生意义的威胁。后续学者关于个人控制受威胁感的研究也发现,当个人控制感受到威胁后,直接强化自我价值也可以帮助人们获取个人控制感,从而维持人生意义(Steele,1988;Whitson&Galinsky,2008)。比如,Pittman和Pittman(1979)发现,个人控制感受威胁后人们会表现出对事物进行极端归因的倾向,目的是满足自己对事物的控制需求;而Liu和Steele(1986)报告,强化自我价值后这些个人控制受威胁感者不会再对事物进行极端归因。同时,Whitson和Galinsky(2008)报告,个人控制受威胁感会让个体为了获取对环境的控制感而将不存在的事物倾向于感知到存在(即幻觉感知,illusory perception),但强化自我价值后,个体对环境的控制需求和对结构的需求会降低,因而不会再对不存在的事物进行幻觉感知。可见,上述研究表明强化自我价值可以降低个体的控制需求,进而促使他们不再表现出应对个人控制感威胁的防御反应。由于对环境中的产品施加控制(即触摸产品)的实质是消费者面临个人控制感威胁后的一种防御反应,其目的是为了满足自己的控制需求(详见假设1及相应论据),因此我们认为,强化自我价值会降低个人控制感受威胁的消费者的控制需求,进而促使他们不再渴望对产品施加控制。当消费者不再渴望对产生施加控制后,其触摸渴望也会相应不再受个人控制受威胁感的影响。

基于上述推理,我们得出:

假设2:

强化自我价值将调节个人控制受威胁感对消费者触摸渴望的影响。在未强化自我价值时,个人控制受威胁感才会增加消费者的触摸渴望;强化自我价值后,个人控制受威胁感将不再影响消费者的触摸渴望。2.4 强化自我价值的边界条件分析

是否强化自我价值的作用是万能的,它能够帮助所有个体应对个人控制感的威胁,并促使他们不再表现出触摸渴望?本文认为,这要取决于消费者的自尊水平。对高自尊水平者,强化自我价值后,个人控制感的威胁将不再影响消费者的触摸渴望。这是因为,当个体的自尊水平高时,强化自我价值(如,通过反复告诉自己“我是一个可爱的人”)会诱发积极情绪体验和积极自我评价(Wood,Perunovic,&Lee,2009)。这种积极情绪体验和积极自我评价被报告有助于个体应对威胁,尤其是个人控制感的威胁,从而帮助个体降低诸如极端归因等防御反应(Steele,1988;Liu&Steele,1986)。正如上文所提,触摸产品是消费者应对个人控制感威胁的一种防御反应,由此我们认为,强化自我价值会促使个人控制感受威胁的高自尊者不再表现出触摸产品的渴望。这一推理的内在逻辑是:强化自我价值诱发的积极自我评价会帮助高自尊者缓冲个人控制感威胁对他们的影响,进而促使他们降低对环境获取控制的需求。当这种控制环境的需求降低后,这些高自尊者也会相应地不会为了满足控制需求而去触摸产品。最终,他们的触摸渴望也将不再受个人控制受威胁感的影响。因此,我们得出:

假设3:

对于自尊水平较高者,仅在未强化自我价值时,他们的触摸渴望才会受个人控制受威胁感的影响。对于自尊水平较低者,情形则变得相对复杂起来。研究指出,个人控制感受威胁的低自尊者,通常会体验到负性情绪(如习得性无助和焦虑等)和消极自我评价(Fritsche,Jonas&Tomas,2008)。而习得性无助等负性情绪体验会促使个体相信自己的人生受命运、强有力的他人等控制(Pittman&Pittman,1979)。此处的命运、强有力的他人等恰好与上文Rothbaum等(1982)所提及的次级控制相对应。由于触摸产品是个体对环境施加控制的一种表现(Peck et al.,2013)。因此,本文认为,对于个人控制感受威胁的低自尊者,他们会放弃初级控制(即触摸产品)的尝试并不再渴望触摸产品。但是,这种弱化的触摸渴望是否会受强化自我价值的影响?本文认为,存在3种路径。路径1是,被弱化的触摸渴望有可能在强化自我价值后增强。因为强化自我价值会提升个人控制感受威胁者的自尊,并促使他们相信自己有能力对环境施加控制,并会通过触摸产品来证明这一能力。路径2是,被弱化的触摸渴望在强化自我价值后会继续降低。因为,Wood等 (2009)指出,强化自我价值会加重低自尊者的负性情绪体验和消极自我评价;根据上文推理,这种消极情绪体验和自我评价会促使个人控制感受威胁的低自尊者进一步降低触摸渴望。路径3是,强化其自我价值不再影响他们的触摸渴望。因为,个人控制感受威胁的低自尊者会出于减缓负性情绪体验的需求不再考虑对环境施加初级控制(不再渴望触摸产品),此时强化其自我价值不会激活他们内心的触摸渴望。

对于个人控制感未受威胁的低自尊者而言,强化自我价值与其触摸渴望间的关系也同样是复杂的。因为,个人控制感未受威胁者的触摸渴望本身就弱(假设1),但低自尊者的触摸渴望有可能强也有可能弱,目前无强有力的证据来预测。相应的,强化自我价值后,这些高个人控制感但低自尊的消费者的触摸渴望的强弱也就无法预测。因此,无法形成具体假设。

本文将用4个实验来检验上述假设。其中,实验1将检验本文基本命题:是否消费者的触摸渴望既受先天个体差异也受后天情境因素(个人控制感的威胁)的影响。我们将通过比较被试在与触摸相关词和中性词上的反应时的差异来进行。在此基础上,实验2将进一步检验假设1:消费者的触摸渴望由个人控制感的威胁引起,并测查中介机制。在对个人控制感和触摸渴望间的因果关系明晰后,实验3和实验4将进一步检验导致二者因果关系发生变化的调节和边界机制。其中,实验3将检验强化自我价值的调节作用(假设2),而实验4是对全文的升华,将重点检验假设3,即自尊水平是否为自我价值发挥调节作用的边界条件。

3 实证研究

3.1 实验1

实验1的目的是检验本文的基本命题:在控制消费者的触摸渴望这一相对稳定的个体差异后,个人控制受威胁感依旧会促使消费者内心产生强烈的触摸渴望。我们将通过比较个人控制感受威胁组和对照组在与触摸相关的词、中性词和非词上的反应时差异来检验该命题。我们期待,个人控制受威胁感会促使被试仅对触摸相关词的反应时快于对照组,而对中性词和非词,两组的反应时应相当。66名某综合大学学生(其中男生39人,平均年龄20.3岁)参与实验1,每人获5元人民币作为酬谢。该实验采取个人控制感的威胁(是vs.否)单因素被试间设计,因变量是对与触摸相关的词、中性词以及非词的反应时(单位:ms)。

方法:

为避免被试对实验目的的猜测,来到实验室后被试被告知将要完成两个互不相关的小研究。在“研究1”中,被试填写了12条目的对触摸的需求量表(Need for Touch scale,NFT)(Peck&Childers,2003b;内部一致性系数a=0.830)。NFT得分将被用作协变量,以检验在控制掉被试长期稳定的对触摸的需求这一个体差异后,是否因变量的变化由个人控制感的威胁引起。之后,被试完成操纵个人控制感的情境回忆任务。具体而言,参考Whitson和Galinsky(2008),将被试随机分到个人控制感受威胁组和对照组。受威胁组(vs.对照组)回忆“一个过去亲身经历过的重要情境,在这个情境中自己对所发生的事情不能掌控(vs.发生的事情可以掌控”,之后两组都回答发生的是什么事、自己当时的反应如何等问题。这一情境回忆任务是目前最常用的启动个人控制感的方法之一。已在中国被试和西方国家被试的身上均发现,该任务能够成功启动个人控制感(Zhou et al.,2012;Curtright,2012)。接下来,被试完成了一个2 min左右的用来转移被试对实验目的猜测的无关分心任务(在单词表中查找并写出含有元音e的单词),并填写了个人控制感的操作核查项,即“你感到自己在多大程度上能够掌控刚才描述的情境,1=一点也不能掌控,7=完全能够掌控”(Rutjens,van Harreveld,&van der Pligt,2010)。之后,进入“研究2”——测量因变量,单词决策任务的反应时。具体而言,参考Peck和Childers(2003b),被试被告知要判断电脑屏幕上出现的刺激物是词(即书写正确且在汉语中具有明确的含义)还是非词(即书写正确但二者组合不符合汉语语法规范),他们的判断必须既快又准确。如果是词,按键盘上的数字键1,如果是非词,则按数字键2。基于前测(N

=41),我们从Peck和Childers(2003b)所用的20个词中选出4个与触摸相关的词(坚硬、粗糙、刮擦、挤压)、4个中性词(小时、草地、沙拉、贷款)。同时,我们编造了4个书写正确但不符合汉语语法搭配的非词(税服、背壳、闻件、属标)。这12个刺激物均用宋体18号粗体书写。在向被试呈现时,电脑屏幕上每次只随机呈现一个刺激物。该单词决策任务用E-prime 2.0软件编写,因此电脑会自动记录被试对这3类刺激物的反应时和准确率。最后,被试报告了自己的性别和年龄等信息,并得到酬谢。操作核查和结果:

单因素方差分析发现,与回忆个人控制受威胁感的情境(M

=4.50,SD

=1.21)相比,回忆个人控制受威胁感的被试对所描述情境的个人控制感程度更低,M

=3.63;SD

=1.66;F

(1,64)=6.03,p

<0.05,表明个人控制感的启动成功。接下来,分析两组被试在单词决策任务的反应时上的差异。独立样本t检验发现,在对与触摸相关词的平均反应时上,受威胁组(M

=856.01,SD

=249.79)快于对照组(M

=979.88,SD

=224.74),t

(64)=2.12,p

<0.05;但是在对中性词的平均反应时上,受威胁组(M

=827.08,SD

=206.51)和对照组(M

=869.89,SD

=188.52)的反应速度相当,t

(64)=0.88,p

=0.382;同样,在对非词的平均反应时上,受威胁组(M

=955.26,SD

=223.14)和对照组(M

=999.91,SD

=215.59)的反应速度也相当,t

(64)=0.83,p

=0.411。上述结果说明个人控制感的启动只引发了被试在对与触摸相关词的反应时上的差异。受威胁组的反应时快于对照组,这进一步说明当人们的个人控制感遭遇威胁后,他们在内心会产生更多的与触摸相关的想法。最后,将NFT得分作为协变量,进行单因素协方差分析,发现个人控制受威胁感对与触摸相关词的平均反应时的主效应依旧接近显著(F

(1,63)=3.23,p

=0.075),协变量NFT得分的主效应显著(F

(1,63)=9.23,p

<0.01)。说明消费者的触摸渴望既受先前个体差异的影响也受后天情境因素的影响。讨论:

通过测量被试内隐的触摸想法,实验1的结果证明了本文基本命题:除个体差异外,情境因素(如,个人控制感是否遭遇威胁)的确可以塑造消费者的触摸渴望。尽管如此,实验1仍有主要不足:实验1的结果说明个人控制感的威胁可以强化消费者触摸渴望,那么除个人控制感外的其它威胁是否也可以影响消费者的触摸渴望,实验1并不能回答。3.2 实验2

实验2的目的是进一步检验假设1,消费者触摸渴望仅由个人控制感的威胁引起。同时,将检验相应的中介机制。62名某综合大学学生(23名男生,平均年龄21.2岁)参与实验1,每人获价值5元的礼物酬谢。实验2采取威胁类型(个人控制感的威胁vs.其它威胁)单因素被试间设计。因变量是触摸渴望,依旧用触摸需求NFT量表来测。同时,为检验中介机制,实验1还将测量感官刺激寻求倾向和不确定减少。测量感官刺激寻求倾向是因为,已有研究指出个人控制感的匮乏会促使个体寻求感官刺激,如攻击和摔打物体(Warburton,Williams,&Cairns,2006)等与触觉相关的行为,而消费者表现出强触摸渴望是受感官刺激寻求倾向的驱动(Holbrook&Hirschman,1982)。因此,很可能感官刺激寻求倾向的增强可以解释个个人控制受威胁感对消费者触摸渴望的影响。测量不确定性减少是因为,个人控制感缺乏时人们会感到不确定(Judge,Erez,Bono,&Thoresen,2002),而触摸产品可以增加消费者对产品质量的确定程度(Peck&Childers,2003a),因此很有可能个人控制受威胁感对消费者触摸渴望的影响受不确定减少动机的驱使。

方法:实验2的程序和实验1相似,区别之处在于:1.我们将被试随机分为个人控制感受威胁组和其它威胁组。参考 Whitson和Galinsky(2008),个人控制感受威胁组回忆一件自己亲身经历的受威胁且自己不能掌控的情境,而个人控制感未受威胁组回忆一件自己亲身经历的受威胁但自己可以掌控的情境,之后两组被试都写下该情境发生的时间、地点以及自己当时的感受。2.在完成与实验1相同的个人控制感的操纵核查项后,被试填写了测量感官刺激寻求倾向和不确定性减少的条目,之后完成了对控制的需求的测量.具体而言,感官刺激寻求倾向的测量参考Stephenson,Hoyle,Palmgreen和Slater(2003)。从陈阳、黄韫慧、王垒和施俊琦(2008)编制的结构需求量表中,挑选出3条与不确定性减少相关的条目,如“我不喜欢不确定的情境”来测量不确定性减少。我们从20条目的控制渴望量表(the desirability of control scale,Burger&Cooper,1979)中筛选出了9条因子符合超过0.5的条目来测量对控制的需求,如“我喜欢的工作特征是对工作时间和内容有掌控权”、“提起规则时,我宁肯给予他人规则而非接收规则”。

操纵核查和结果:

与预期相一致,回忆个人控制感受威胁情境的被试感到自己对所描述情境的掌控程度(M

=2.97,SD

=1.35)显著低于回忆其它威胁的情境的被试(M

=4.32,SD

=1.40),F

(1,60)=15.00,p

<0.001,说明个人控制感启动成功。之后,检验不同威胁类型组在NFT量表得分上的差异。进行威胁类型(个人控制感威胁vs.其它威胁)单因素被试间方差分析。发现,与其它威胁组(M

=4.43,SD

=1.25)相比,个人控制感受威胁组的NFT量表得分(M

=5.06,SD

=1.08)更高,F

(1,60)=4.59,p

<0.05)。证明假设1成立,并说明是个人控制感的威胁而非其它威胁导致了消费者触摸渴望的增强。接下来,检验中介效应。首先,检验对控制的需求是否是中介变量。参考Baron和Kenny(1986),进行三部曲分析。发现,威胁类型对NFT量表得分的预测作用显著,p

<0.05;威胁类型对控制寻求的预测作用显著,p

<0.05;当将威胁类型和控制需求同时放入回归方程后,控制需求对NFT量表得分的预测作用显著,p

<0.05,但威胁类型对NFT量表得分的预测作用变得不显著,p

=0.134。说明控制需求中 介威胁类型对消费者触摸渴望的影响。参考Preacher和Hayes(2004),用bootstrap进行简单中介效应检验(取5000个bootstrap)。发现,控制需求对NFT量表得分的间接效应(indirect effect)为0.1842,95%的置信区间CI[0.0084,0.5358]不包含0,再次证明控制需求的中介效应成立。接下来,采用同样方法检验感官刺激寻求倾向及不确定性减少是否发挥中介作用,发现,两者都不是中介。具体结果详见表1。讨论:实验2的结果证明假设1成立,说明个人控制感的威胁而非其它威胁是导致消费者表现出情境性强触摸渴望的前因。更重要的是,实验1还探讨了导致这一现象出现的内在中介。结论是,个人控制受威胁感(vs.其它威胁感)会增加消费者的控制需求,为满足控制需求,他们才表现出强触摸渴望。但实验2并没有检验何时即使遭遇个人控制感的威胁,消费者的触摸渴望仍不会变化。实验3将探讨这一问题。

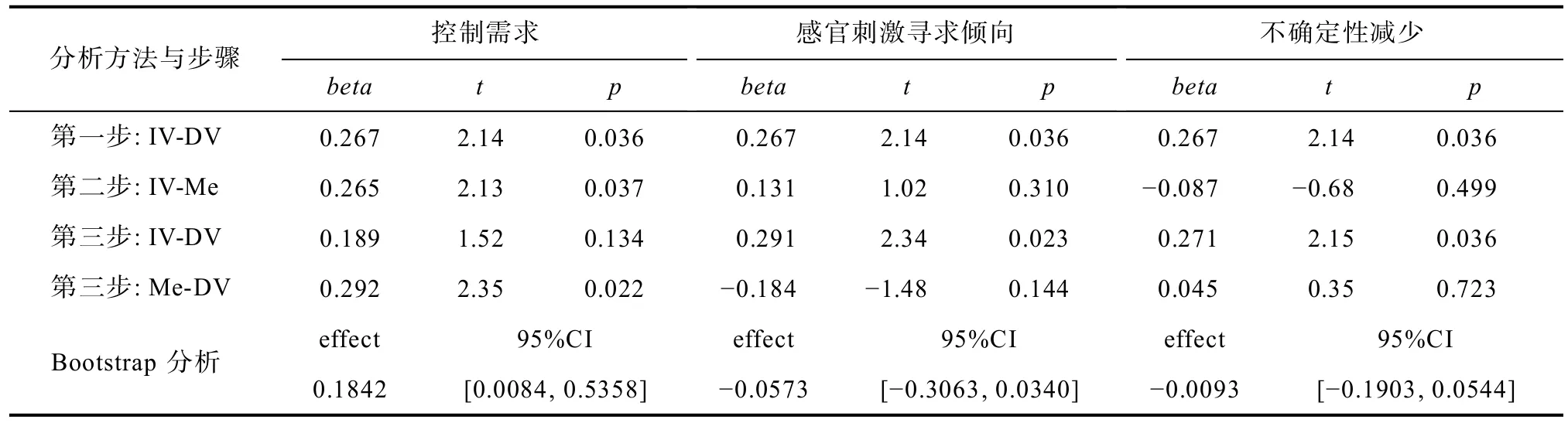

表1 控制需求、感官刺激寻求倾向及不确定性减少的中介效应检验.

3.3 实验3

148名某综合大学学生(48名男生,99名女生,1人未报告性别,平均年龄21.3岁)参与实验3,每人获价值5元的礼物作酬谢。实验3采取2(个人控制感受威胁:是vs.否)×2(强化自我价值:是vs.否)双因素被试间设计。因变量为消费者触摸渴望,依旧用NFT量表(Peck&Childers,2003b)得分来测。

方法:实验3的程序与实验1和实验2相似,区别在于,实验3新增了强化自我价值的操纵。具体而言,被试来到实验后完成与实验1相同的个人控制感启动任务及操纵核查项后,接受了强化自我价值的操纵。我们对Wan,Xu和Ding(2014)进行改编,让强化自我价值组对人们普遍持有的9种价值观(如,创造力、幽默感、适应能力、经商技能、有吸引力的容貌、健康的体魄、美学鉴赏力、罗曼蒂克式的爱情、人际关系等)按个人重要性进行排序,之后让他们写出排在首位的价值观为什么对自己是重要的,并用具体情境加以阐释;而未强化自我价值组没有进行与价值观相关的操作,而是填写等时长的无关分心任务。

操纵核查和结果:

单因素方差分析发现,回忆个人控制受威胁感情境的被试的个人控制感得分(M

=3.59,SD

=1.71)显著低于回忆个人控制未受威胁的被试(M

=4.57,SD

=1.68),F

(1,146)=12.28,p

<0.01,说明个人控制受威胁感启动成功。其次,检验是否强化自我价值会调节个人控制感受威胁对消费者触摸渴望的影响。2(个人控制感的威胁)×2(强化自我价值)双因素被试间方差分析(因变量为NFT量表得分)发现,个人控制感的威胁(F

<1,NS)和强化自我价值(F

(1,144)=2.62,p

=0.107)的主效应均不显著,但二者交互效应显著,F

(1,144)=5.13,p

<0.05。进一步分析发现,未强化自我价值时,个人控制感受威胁组的NFT量表得分高于未受威胁组,M

=3.71,SD

=1.58 vs.M

=2.97,SD

=1.29;F

(1,144)=4.74,p

<0.05;但当强化自我价值后,NFT量表得分在个人控制感受威胁(M

=2.75,SD

=1.61)和未受威胁时(M

=3.13,SD

=1.54)相似,F

(1,144)=1.20,p

=0.275。证明假设2成立,强化自我价值是个人控制受威胁感对消费者触摸渴望产生影响的边界条件。讨论:实验3对实验1和实验2进行了理论推进,说明实验2的结果仅在未强化消费者自我价值时才存在。尽管如此,实验3没有检验何时强化自我价值的调节作用将不存在。研究指出,强化自我价值(如,重复表达自我优点)对低自尊者作用不大(Wood et al.,2009)。我们因而推断,对于低自尊者,强化自我价值并不能帮助他们应对个人控制感的威胁,进而不会影响消费者的触摸渴望(即假设3)。因而实验4将探讨自尊水平是否为强化自我价值发挥调节作用的边界条件。

3.4 实验4

实验4采取2(个人控制感受威胁:是vs.否)× 2(强化自我价值:是vs.否)×2(自尊水平:高vs.低)三因素被试间设计。因变量依旧为NFT量表(Peck&Childers,2003b)得分。有267名某综合大学学生参与,其中3人未完成个人控制感的操作核查项,1人未填写完NFT量表。因此,有263位有效被试,其中男生84名,1人未报告性别,平均年龄21.3岁。每人获价值5元的礼物作酬谢。

方法:实验4的程序与实验3相似,区别在于实验4测了状态自尊。具体而言,从Heatherton和Polivy(1991)开发的状态自尊量表(The State Self-Esteem Scale,SSS)中选取因子负荷超过0.50的13个条目,这13个条目中有5条测量表现自尊(performance self-esteem)(如,“我好像感到自己做得不太好”,内部一致性a=0.667),有4条测量外貌自尊(appearance self-esteem)(如,“我感到自己的容貌不够吸引力”,内部一致性a=0.648),剩余4条测量社交自尊(social self-esteem)(如,“我很在意他人是怎么看我的”,内部一致性a=0.719)。在对部分反向编码的条目进行重新编码后,由于这13个条目的内部一致性系数较高(a=0.714),因此将它们加总平均,形成状态自尊量表均分。参考心理学常见的将连续变量二分的方法,取自尊量表均分前25%者(n

=70)和后25%者(n=

147)分别为低自尊者和高自尊者。最终实验4有217位被试(男性75人,平均年龄21.4岁)的数据参与统计分析。操纵核查和结果:

首先,进行操纵核查检验。个人控制感受威胁(是vs.否)单因素方差分析表明,回忆个人控制受威胁感情境的被试的个人控制感得分(M

=2.85,SD

=1.53)显著低于回忆个人控制受威胁感情境被试(M

=3.29,SD

=1.74),F

(1,215)=4.05,p

<0.05。说明个人控制感的启动成功。其次,进行个人控制感受威胁×强化自我价值×自尊水平三因素被试间方差分析,因变量为NFT量表得分。发现,个人控制感、强化自我价值及自尊水平的三因素交互作用显著,F

(1,208)=4.02,p

<0.05;其余主效应和两因素交互效应均不显著,F

<1.67,p

>0.197。为探讨这一三因素交互作用的实质,检验不同自尊水平下个人控制感受威胁和强化自我价值的两因素交互作用是否显著。简单效应检验发现,高自尊水平下,个人控制感受威胁和强化自我价值的两因素交互作用显著,F

(1,208)=4.08,p

<0.05。进一步组间比较发现,未强化自我价值前,个人控制感受威胁组的NFT量表得分显著高于个人控制感未受威胁组,F

(1,208)=5.37,p

<0.05;但强化自我价值后,个人控制感受威胁组和未受威胁组的NFT量表得分相似,F

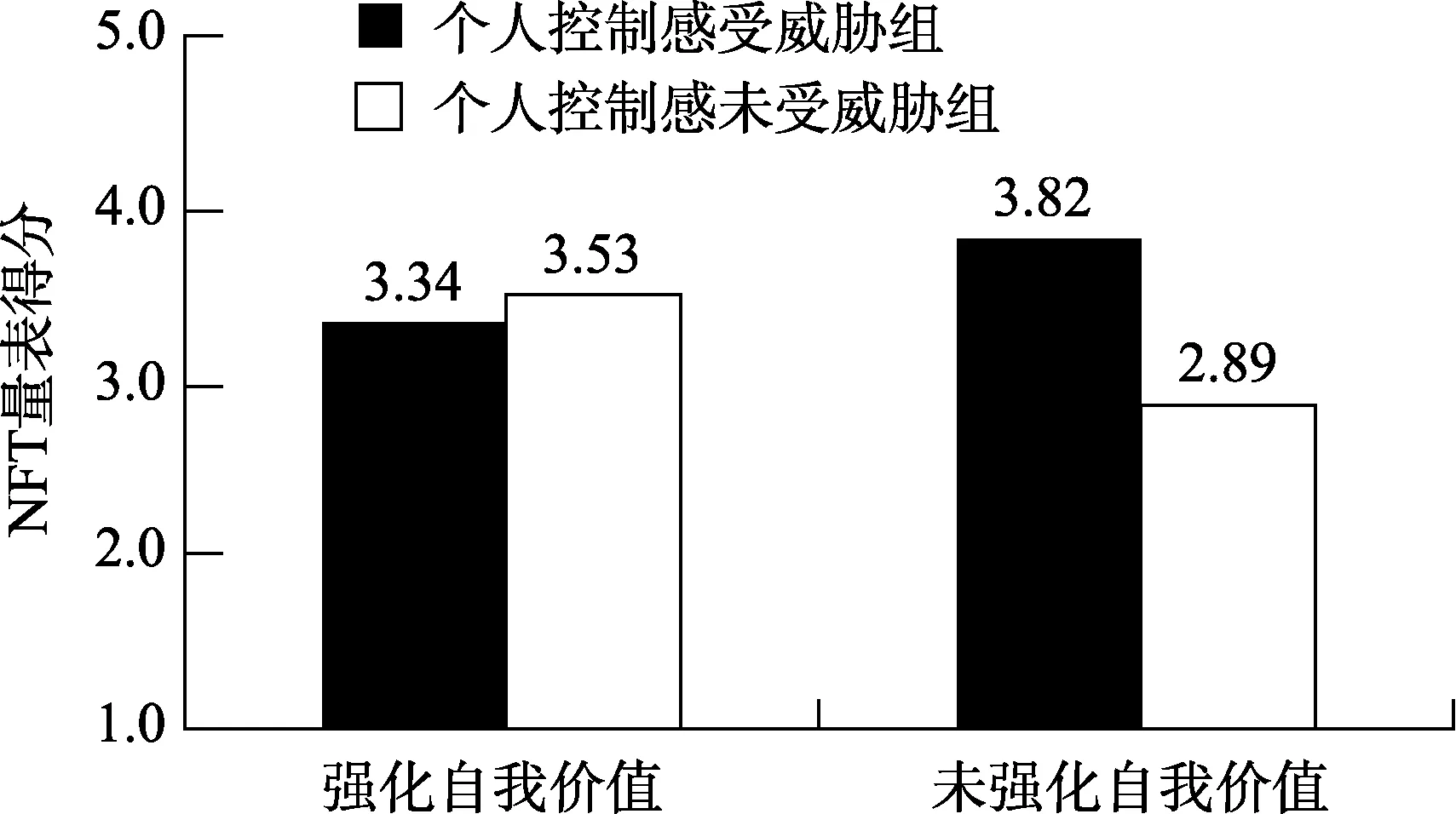

<1,NS。具体结果详见图1。上述结果与实验3完全一致,证明假设3成立。

图1 高自尊水平下个人控制感受威胁和强化自我价值的交互效应示意图

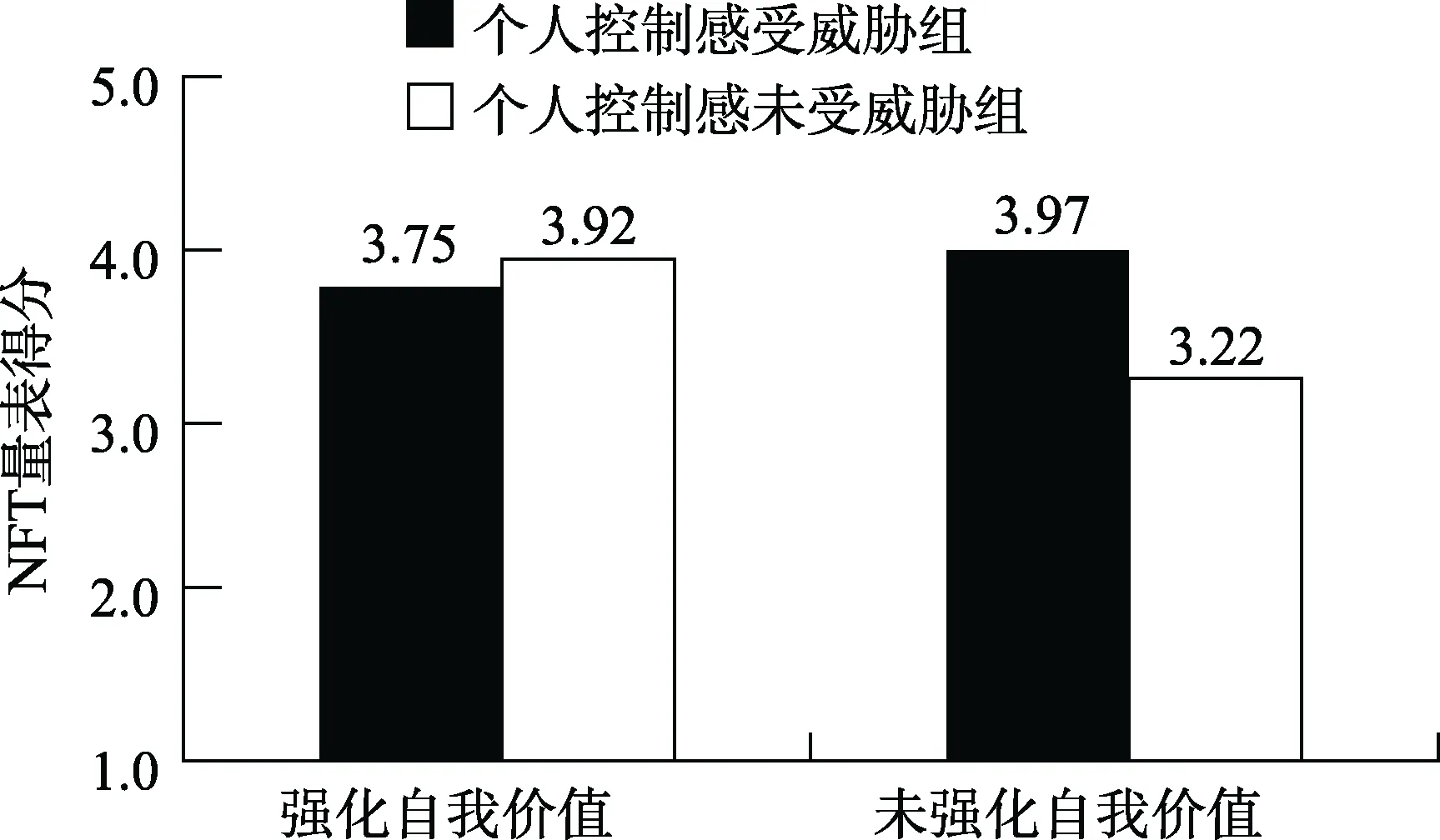

接下来,分析低自尊水平下的情形。发现,低自尊水平下个人控制感受威胁和强化自我价值的两因素交互作用变得不显著,F

<1,NS。进一步分析发现,未强化自我价值时,个人控制感受威胁组和未受威胁组的NFT量表得分相似,F

(1,208)=1.48,p

=0.225;强化自我价值后,个人控制感受威胁组和未受威胁组的NFT量表得分也相似,F

<1,NS。具体结果详见图2。

图2 低自尊水平下个人控制感受威胁和强化自我价值的交互效应示意图

讨论:实验4检验了何时强化自我价值不会影响消费者的触摸渴望。结果表明,消费者的自尊水平至关重要。对于高自尊水平者,如果未强化他们的自我价值,其触摸渴望可塑可变、会依据个人控制感是否遭遇威胁而变化;但对低自尊水平者,他们的触摸渴望却稳定不变、不受个人控制受威胁感及是否强化自我价值的影响。实验4的发现对假设3提供了支持。

4 研究总结论和应用

前人关于消费者触摸渴望的探讨围绕信息加工、动机、决策和先天个体差异这4种视角展开。但这4种视角不能回答为何同一消费者在不同认知体验状态(个人控制感受威胁和未受威胁)下在触摸行为上的差异。本文提出了一种全新的探讨视角,即个人控制受威胁感这一认知体验视角。本文系统检验了个人控制感受威胁这一认知体验是否、为何、何时及何时不会增强消费者的触摸渴望。具体而言,通过4个实验室实验,我们发现,个人控制受威胁感这一认知体验会诱发消费者的强触摸渴望(实验1),内在过程机制是控制需求的增强(实验2)。实验3进一步发现,个人控制受威胁感与消费者触摸渴望间的关系受是强化消费者自我价值的调节;在未强化自我价值时个人控制感受威胁的消费者会为了满足控制需求而表现出强触摸渴望,当强化自我价值后,消费者的控制需求会降低,进而其触摸渴望也不再受个人控制受威胁感的影响。最后,实验4发现,实验3所报告的强化自我价值的调节作用仅在高(vs.低)自尊水平者身上成立,原因是,低自尊者的控制需求原本就弱,因此面临个人控制感的威胁时,他们的触摸渴望本身就弱,因此是否强化他们的自我价值对他们的触摸没有产生影响。

需要指出的是,有读者会质疑,本文的个人控制感操纵是否成功。因为,在本文所有实验中,我们都是让研究组(vs.对照组)被试回忆缺乏个人控制感(vs.拥有个人控制感)的情境,之后询问他们的个人控制感程度,4个实验都发现研究组个人控制感得分低于对照组。由于本文正文中没有进行前测,因此不能确定研究组的低个人控制感得分是否完全由操纵引起。也有可能,研究组被试在没有参加实验前个人控制感得分本身就低。针对这一质疑,我们在此处又新增了前测。具体而言,我们将42名与论文主实验来自同一数据库的大学生被试随机分成3组:个人控制感受威胁组、个人控制感未受威胁组和对照组。让个人控制感受威胁组(vs.未受威胁组)回忆一件自己亲身经历的缺乏(vs.拥有)个人控制感的情境,让对照组回忆自己近期的一次购物经历。之后3组被试都写下了事情发生的时间/自己的感受等,并完成了与实验1相同的控制感操纵核查项(“你在多大程度上感到自己能够掌控所描述的情境”,1=一点不能掌控,7=完全能够掌控)。结果发现,与对照组(M

=5.21,SD

=1.31)相比,个人控制感受威胁组的个人控制感得分(M

=3.67,SD

=1.05)更低,t

(27)=3.52,p

<0.01,说明回忆个人控制感受威胁的情境的确可以降低被试的个人控制感,也说明本文操纵核查是成功的。更重要的是,个人控制感未受威胁组的个人控制感得分(M

=4.92,SD

=0.86)和对照组的得分(M

=5.21,SD

=1.31)间没有显著差异,t

(25)=−0.68,p

=0.505。说明本文各实验中用个人控制感未受威胁组作为对照组是合理的。接下来,具体阐释本文上述结论,并讨论它们的主要理论贡献和未来研究方向。4.1 结论阐释和理论贡献

第一,本文用一种全新的认知体验视角来解释消费者触摸渴望背后的成因。这一视角可以回答以往的信息加工视角(Peck&Childers,2003a;Marlow&Jansson-Boyd,2011)、动机视角(Holbrook&Hirschman,1982)、决策视角(e.g.,McCabe&Nowlis,2003)以及先天观视角(Peck&Childers,2003b;Citrin et al.,2003)回答不了的问题,即为何在购买目标不明显时,同一消费者在不同认知体验下在触摸结果上的差异。我们的结论发现,同一消费者在个人控制感受威胁和不受威胁这两种情境下,对控制环境的需求不一样,进而触摸物体的渴望也不一样。通过提出这一全新视角,本文对消费者行为领域的上述触摸成因的研究进行了理论突破和推进。

值得提出的是,本文所提出的认知体验视角和以往研究提出的先天观视角并非完全独立和冲突。以往的先天观视角认为,消费者触摸渴望是一种相对稳定的个人差异(Peck&Childers,2003b),而本文发现,即使控制这一个体差异后,消费者的触摸渴望依旧随个人控制感是否遭遇威胁这一认知体验而变。鉴于本文观点和已有先天观视角在观点和结论上的冲突,有人会质疑如何协调和看待这种观点上的对立。我们认为,首先,本文结论和已有研究结论之间争议的实质是,到底是先天因素(基因)还是后天因素(环境)导致消费者触摸渴望的形成。而关于先后天之间、基因与环境之间的争议由来已久,至今仍无定论。但本文认同已有研究的先天观点,只是在此基础上强调后天环境的重要性。其次,尽管表面上我们的研究与已有研究之间在结论上对立,但其实二者可以协调。具体而言,本文发现,当消费者的个人控制感未受威胁时,其情境性的触摸渴望才稳定不变,而当个人控制感受威胁后,他们的触摸渴望却可塑可变。因而,在本文对照组(个人控制感未受威胁组)身上,我们重复了已有研究的发现,并证明已有研究(如,Peck&Childers,2003a,2003b)的结论均是在消费者的个人控制感未受威胁的情形下得出。实质上,Peck等(Peck&Childers,2003b,2006;Peck et al.,2013)测量消费者的触摸需求时,所有被试的个人控制感均处于基线水平(未受威胁)。

第二,本文首次提出消费者表现出强触摸渴望是为了应对个人控制感的威胁。以往触觉研究认为,触摸产品意味着消费者可以通过抓举、移动等方式来对产品施加身体控制(Peck et al.,2013)。以往个人控制感威胁的研究认为,个人控制感受威胁后人们会首先想当对环境中的人或物施加控制(Rothbaum et al.,1982)。但是,这两股研究是彼此分散、独立的。本文首次对这两股研究进行了整合,并且实证发现消费者表现出触摸渴望是为了应对个人控制感的威胁。这一结论启示,触摸物体对消费者是有好处的,它可以满足消费者的控制需求,帮助他们从个人控制受威胁感这一负性认知体验中走出来。

第三,本文发现个人控制感的威胁对消费者触摸渴望的预测作用并不是在所有情境和所有人群身上都成立。已有个人控制感受威胁领域的研究一致认为,面临个人控制感的威胁后,强化自我价值能够帮助所有个体应对威胁(如,Steele,1988;Sherman&Cohen,2006;Whitson&Galinsky,2008)。而本文发现,强化自我价值只能帮助高自尊者(vs.低自尊者)应对个人控制感的威胁。因此,本文对低自尊水平这一被已往研究所忽视的边界条件的挖掘,在理论上对已有个人控制感受威胁的研究提供了新知识。值得一提的是,本文关于强化自我价值不能帮助低自尊者应对个人控制受威胁感的这一结论值得深思。对于高自尊者而言,强化自我价值是锦上添花,但对低自尊者而言强化自我价值却收效甚微。需要指出的是,新近关于强化自我价值的研究发现,面临威胁后,只有当被试可以主动选择(vs.被动接受)是否强化自我价值时,强化自我价值才能帮助他们应对威胁(Silverman,Logel,&Cohen,2013)。因此,本文关于强化自我价值仅对高自尊者有效的结论和前人的这一研究结论是一致的。说明,高自尊的人内心想改变现状,因此内心愿意主动强化自我价值,而低自尊者强化自我价值的愿望本身就弱,他们只是被动接受了自我价值的操纵。除这一解释外,另一可能的解释是,低自尊者应对威胁的能力差,他们在现实生活中容易自暴自弃、容易相信自己的人生受命运、强有力的他人或机构的支配和控制,因此会放弃主动控制环境的努力,变得听天由命。

4.2 不足和未来研究方向

尽管本文通过变换因变量的测量方法(通过测量被试内心的触摸想法和主观报告的触摸渴望)、排除备择解释(如感官刺激寻求倾向和不确定性减少)等途径证实了目标变量之间的关系,但不能否认的是,本文依然有缺陷和不足。其一,有读者会提出,除感官刺激寻求倾向和不确定减少等备择中介外,还有一些其它可能的备择中介,如生理唤醒(arousal)本文并没有检验。个人控制感受威胁会让个体体验到高度的生理唤醒,如,表现出高警觉(Pennebaker,Burnam,Schaeffer,&Harper,1977)、焦虑(Griffin,Fuhrer,Stansfeld,&Marmot,2002)、紧张(Lachman&Weaver,1998)等生理状态。而Holbrook和Hirschman(1982)报告这种高生理唤醒是消费者产生强触摸渴望的诱因之一。因此,本文承认,当遭遇个人控制感的威胁后,个体有可能会出于降低生理唤醒的需要而表现出强触摸渴望。但是,值得提出的是,也有可能一些生理唤醒很低的人群即使遭遇个人控制感的威胁也不会表现出强触摸渴望。因此,生理唤醒既有可能是本文的中介也有可能是调节,鉴于这一变量的特殊性和复杂性,本文并没有直接实证检验生理唤醒的作用。其二,本文所研究的个人控制感是一种情境性的个人控制感。因为,在所有实验中,我们都是先让被试回忆一件个人控制受威胁感的情境,之后让他们报告自己的触摸渴望。因此,本文研究结论只能表明,当消费者遭遇威胁其个人控制感的情境时,他们会表现出强触摸渴望。对于在生活中感觉自己长期性缺乏个人控制感的人群,他们是否会表现出强触摸渴望,本文并不能做出这一预测。因此,未来研究可以进一步检验这种普遍性的低个人控制感和触摸渴望间的关系。其三,本文仅探讨了个人控制受威胁感对消费者触摸渴望的影响,是否其它需求(如人际归属求、生命永存需求等)受威胁后,尤其是人际归属需求受威胁后消费者也会表现出强触摸渴望,仍有待探究。直觉上,缺乏人际支持时(如,孤独、受冷落时),人们更喜欢收养并抚摸宠物。因此,很有可能人际归属需求受威胁会增强人们的触摸渴望。

Ackerman,J.M.,Nocera,C.C.,& Bargh,J.A.(2010).Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions.Science,328

(5986),1712–1715.Baron,R.M.,&Kenny,D.A.(1986).The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic,and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology,51

(6),1173–1182.Burger,J.M.(1989).Negative reactions to increases in perceived personal control.JournalofPersonalityandSocial Psychology,56

(2),246–256.Burger,J.M.,&Cooper,H.M.(1979).The desirability of control.Motivation and Emotion,3

(4),381–393.Bush,E.(2001).The use of human touch to improve the well-being of older adults:A holistic nursing intervention.Journal of Holistic Nursing,19

(3),256–270.Chen,Y.,Huang,Y.H.,Wang,L.,&Shi,J.Q.(2008).The revision of the personal need for structure scale in Chinese.ActaScientiarumNaturaliumUniversitatisPekinensis,43

(3),490–492.[陈阳,黄韫慧,王垒,施俊琦.(2008).结构需求量表的信效度检验.北京大学学报(自然科学版),44

(3),490–492.]Citrin,A.V.,Stem,D.E.,Jr.,Spangenberg,E.R.,&Clark,M.J.(2003).Consumer need for tactile input:An internet retailing challenge.Journal of Business Research,56

(11),915–922.Curtright,K.M.(2012).The beauty of boundaries:When and why we seek structure in consumption.Journal of Consumer Research,38

(5),775–790.Curtright,K.M.,Bettman,J.R.,&Fitzsimons,G.J.(2013).Putting brands in their place:How a lack of control keeps brands contained.Journal of Marketing Research,50

(3),365–377.Curtright,K.M.&Samper,A.(2014).Doing it the hard way:How low control drives preferences for high-effort products and services.Journal of Consumer Research,41

(3),730–745.Fosshage,J.L.(2000).The meaning of touch in psychoanalysis:A time for reassessment.Psychoanalytic Inquiry:A Topical Journal for Mental Health Professionals,20

(1),21–43.Fritsche,I.,Jonas,E.,&Tomas F.(2008).The role of control motivation in mortality salience effects on ingroup support and defense.Journal of Personality and Social Psychology,95

(3),524–541.Griffin,J.M.,Fuhrer,R.,Stansfeld,S.A.,&Marmot,M.(2002).The importance of low control at work and home on depression and anxiety:Do these effects vary by gender and social class?.Social Science and Medicine,54

,783–798.Heatherton,T.F.,& Polivy J.(1991).Developmentand validation ofa scale formeasuring state self-esteem.Journal of Personality and Social Psychology,60

(6),895–910.Heine,S.J.,Proulx,T.,&Vohs,K.D.(2006).The meaning maintenance model:On the coherence of social motivations.Personality and Social Psychology Review,10

(2),88–110.Holbrook,M.B.,&Hirschman,E.C.(1982).The experiential aspects of consumption:Consumer fantasies,feelings,and fun.Journal of Consumer Research,9

(2),132–140.Judge,T.A.,Erez,A.,Bono,J.E.,&Thoresen,C.J.(2002).Are measures of self-esteem,neuroticism,locus of control,and generalized self-efficacy indicatorsofa common core construct?.Journal of Personality and Social Psychology,83

(3),693–710.Klatzky,R.L.,Lederman,S.J.,&Metzger,V.A.(1985).Identifying objects by touch:An “expert system”.Perception and Psychophysics,37

(4),299–302.Lachman,M.E.,&Weaver,S.L.(1998).The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being.Journal of Personality and Social Psychology,74

(3),763–773.Lee,J.,&Shrum,L.J.(2012).Conspicuous consumption versus charitable behavior in response to socialexclusion:A differential needs explanation.Journal of Consumer Research,39

(3),530–544.Liu,T.J.,&Steele,C.M.(1986).Attributional analysis as self-affirmation.Journal or Personality and Social Psychology,51

(3),531–540.Liu,W.M.,Wang,H.Z.,&Wang,J.Y.(2014).Sense of touch in the domain of consumer behavior:Review,application and prospects.Foreign Economics and Management,36

(4),25–35.[柳武妹,王海忠,王静一.(2014).消费行为领域的触觉研究:回顾、应用与展望.外国经济与管理,36

(4),25–35.]Marlow,N.&Jansson-Boyd,C.V.(2011).To touch or not to touch;that is the question.Should consumers always be encouraged to touch products,and does it always alter product perception?.Psychology and Marketing,28

(3),256–266.McCabe,D.B.,&Nowlis,S.M.(2003).The effect of examining actual products or product descriptions on consumer preference.Journal of Consumer Psychology,13

(4),431–439.Peck,J.,Barger,V.A.,&Webb,A.(2013).In search of a surrogate for touch:The effect of haptic imagery on perceived ownership.Journal of Consumer Psychology,23

(2),189–196.Peck,J.,&Childers,T.L.(2003a).To have and to hold:The influence of haptic information on productjudgments.Journal of Marketing,67

(2),35–48.Peck,J.,&Childers,T.L.(2003b).Individual differences in haptic information processing:The “need for touch”scale.Journal of Consumer Research,30

(3),430–442.Peck,J.,&Childers,T.L.(2006).If I touch it I have to have it:Individual and environmental influences on impulse purchasing.Journal of Business Research,59

,765–769.Peck,J.,&Johnson,W.J.(2011).Autotelic need for touch,haptics,and persuasion:The role of involvement.Psychology and Marketing,28

(3),222–239.Peck J.,&Shu S.B.(2009).The effect of mere touch on perceived ownership.Journal of Consumer Research,36

(3),434–447.Pennebaker,J.W.,Burnam,M.A.,Schaeffer,M.A.,Harper,D.C.(1997).Lack of control as a determinant of perceived physical symptoms.Journal of Personality and Social Psychology,35

(3),167–174.Pittman,N.L.,&Pittman,T.S.(1979).Effects of amount of helplessness training and internal-external locus of control on mood and performance.Journal of Personality and Social Psychology,37

,39–47.Preacher,K.J.,&Hayes,A.F.(2004).SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models.Behavior Research Methods,Instruments,and Computers,36

(4),717–731.Proulx T.,&Heine S.J.(2006).Death and black diamonds:Meaning,mortality,and the meaning maintenance model.Psychological Inquiry:An International Journal for the Advancement of Psychological Theory,17

(4),309–318.Rodin,J.(1986).Aging and health:Effects of the sense of control.Science

,233

(4770),1271–1276.Rothbaum,F.,Weisz,J.R.,&Snyder,S.S.(1982).Changing the world and changing the self:A two-process model of perceived control.JournalofPersonalityandSocial Psychology,42

(1),5–37.Rutjens,B.T.,van Harreveld,F.,&van der Pligt,J.(2010).Yes we can:Belief in progress as compensatory control.Social Psychological and Personality Science,1

(3),246–252.Sherman,D.K.,&Cohen,G.L.(2006).The psychology of self-defense:Self-affirmation theory.Advances in Experimental Social Psycholog

y,38

,183–242.Silverman,A.,Logel,C.,&Cohen,G.L.(2013).Self-affirmation as a deliberate coping strategy:The moderating role of choice.Journal of Experimental Social Psychology,49

,93–98.Steele,C.M.(1988).The psychology ofself-affirmation:Sustaining the integrity of the self.In L.Berkowitz(Ed.),Advances in experimental social psychology

(Vol.21,pp.261–302).New York:Academic Press.Stephenson,M.T.,Hoyle,R.H.,Palmgreen,P.,&Slater,M.D.(2003).Brief measures of sensation seeking for screening and large-scale Surveys.Drug and Alcohol Dependence,72

,279–286.Tai,K.,Zheng,X.,&Narayanan,J.(2011).Touching a teddy bear mitigates negative effects of social exclusion to increase prosocial behavior.Social Psychological and Personality Science,2(

6),618–626.Wan,E.W.,Xu,J.,&Ding,Y.(2014).To be or not to be unique?The effect of social exclusion on consumer choice.Journalof Consumer Research,40

(6),1109–1122.Warburton,W.A.,Williams,K.D.,&Cairns,D.R.(2006).When ostracism leads to aggression:The moderating effects of control deprivation.JournalofExperimentalSocial Psychology,42,

213–220.Whitson,J.A.,&Galinsky,A.D.(2008).Lacking control increasesillusory pattern perception.Science,322

(5898),115–117.Wood,J.V.,Perunovic,W.Q.,&Lee,J.W.(2009).Positive self-statements:Power for some,peril for others.Psychological Science,20

(7),860–866.Wrosch,C.,Heckhausen,J.,&Lachman,M.E.(2000).Primary and secondary control strategies for managing health and financial stress across adulthood.Psychology and Aging,15

(3),387–399.Zhong,Ke.,Wang,Haizhong.,Yang,Chen.(2014).Sensory Marketing Strategy in Service Failure:An Empirical Study of the Positive Effect of the Haptic Experience on Consumer Attitude.China Industrial Economics

,1,114–126.[钟科,王海忠,杨晨.(2014).感官营销战略在服务失败中的运用:触觉体验缓解顾客抱怨的实证研究.中国工业经济,

(1),114–126.]Zhou,X.Y.,He,L.N.,Yang,Q.,Lao,J.P.,&Baumeister,R.F.(2012).Control deprivation and styles of thinking.Journal of Personality and Social Psychology,102

(3),460–478.