祁连山北麓祁青地区河流阶地沉积特征及成因

2016-01-26梁文君肖传桃

梁文君,何 颖,肖传桃

(长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100)

祁连山北麓祁青地区河流阶地沉积特征及成因

梁文君,何颖,肖传桃

(长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100)

摘要:对祁连山北麓祁青地区河流阶地进行野外测量和调查,获得了北大河、朱陇关河、小柳沟河阶地的拔河高度、结构、发育及沉积特征等资料。探讨了祁青地区河流阶地类型,为进一步研究北祁连河流阶地的发育成因及对古气候的沉积响应提供了科学依据。分析得出该地区河流阶地发育有基座阶地T4,堆积阶地T3、T2、T1,其年龄分别为70.00、30.00、10.78、5.77 ka BP。结合古构造运动、古气候环境以及对阶地沉积特征的观察,认为基座阶地T4主要受白杨河运动形成,而堆积阶地T3、T2、T1主要受气候变化的影响。

关键词:河流阶地;沉积特征;气候变化;祁连山北麓;甘肃

中图分类号:P512.2;P931.1

文献标识码:A

文章编号:1674-3636(2015)02-0218-07

收稿日期:2014-10-21;修回日期:2015-01-30;编辑:陆李萍

基金项目:湖北省教育厅计划类科技项目(03Z0105)、国家大学生创新性试验计划联合资助

作者简介:梁文君(1991—),女,硕士研究生,主要从事储层沉积学研究,E-mail:306346558@qq.com

doi:10.3969/j.issn.1674-3636.2015.02.225

0引言

河流阶地是河流系统中重要的组成部分,它的发育主要受控于构造运动、气候变化及基准面的升降,它是新构造运动和古气候研究的重要内容(潘保田等,2000;高红山等,2005;王永等,2009)。

祁连山位于青藏高原东北边界,其抬升历史在一定程度上记录了青藏高原的隆升过程。祁连山北部发育一系列以山前洪积台地和河流阶地为代表的层状地貌。这些地貌是山地阶段性强烈隆升和不断向北扩展的直接反映(潘保田等,2000)。通过对野外地质调查获得的北大河、朱陇关河、小柳沟河河流阶地类型及沉积物特征资料分析,探讨了祁青地区河流阶地的成因。

1区域地貌概况

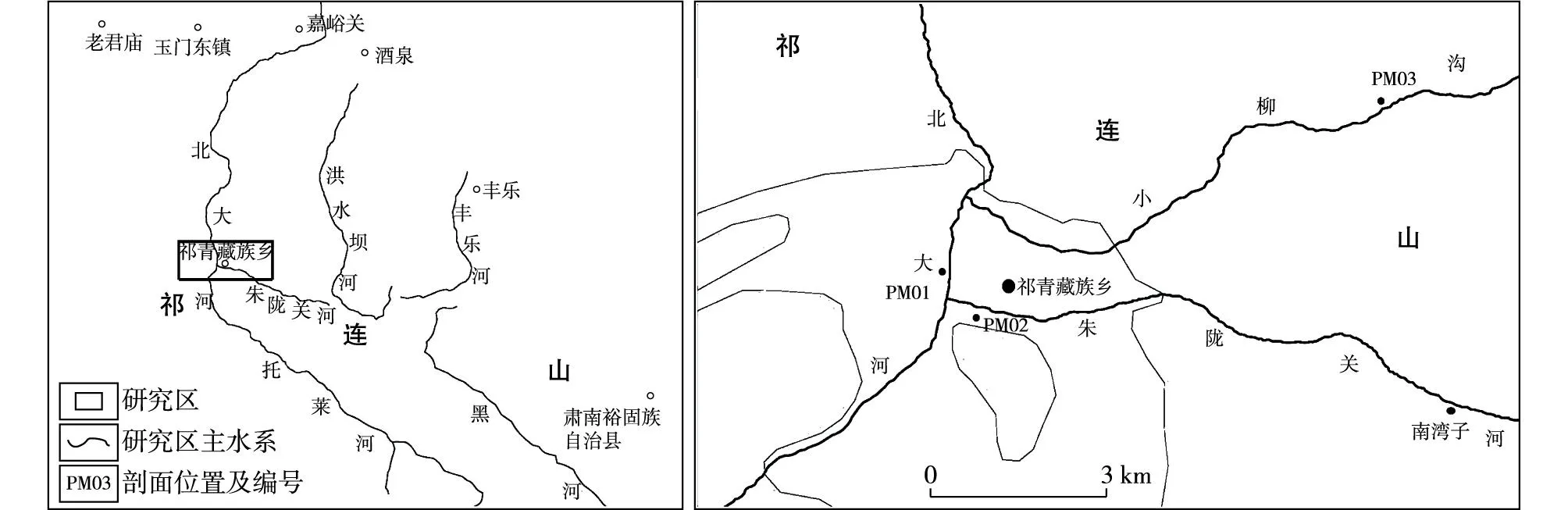

研究区位于甘肃南部裕固族自治县境内。祁连山脉呈北西向分布于甘、青边界,构成青藏高原的北东边缘。祁连山主脉自北而南,由走廊南山、托莱山、托莱南山、疏勒南山、野马山、野马南山等一系列平行斜列山脉组成。山势巍峨陡峻,山脊、山峰海拔多在4 000 m以上。由于4 500 m以上常年冰雪覆盖,故以雪山著称。部分高山区有现代冰川,是河西走廊的天然“高山水库”(图1)。

图1 研究区区域位置及剖面分布略图Fig.1 Schematic map showing location of the study area and section distribution

区内北东、南西两侧分属祁连山区和托勒山高山区,中央地带为朱陇关河及北大河河谷。区内谷地海拔一般低于3 500 m,地势平缓,其中最低海拔为北大河河谷(2 600 m)。山体海拔一般在4 000 m以上,地形陡峭,其中最高海拔为西北角镜铁山(5 197 m)。

区内水系纵横,主水系北大河为常年内陆性河流,源于青海省境内托莱山,由南向北流入走廊盆地,年平均流量12.83 m3/s,最大洪水流量为13.55 m3/s,贫水期一般为10.26~12.50 m3/s。朱陇关河、小柳沟河均属季节性河流,其补给水源来自现代冰川,5—9月有水,7—8月水量最大。

2河流阶地类型

对研究区进行详细的野外地质调查后发现,区内发育的河流阶地主要分为基座阶地和堆积阶地2种类型。

2.1 基座阶地

基座阶地代表剖面为朱陇关河PM02中第四级阶地(T4),剖面海拔高度2 935 m,剖面方位87°。该基座主要岩性为砾岩、砂砾岩,属于白垩系下统新民堡群地层,为一套红色河湖山麓相陆屑建造,是由于地壳抬升、河流下切侵蚀形成的。

2.2 堆积阶地

堆积阶地主要由河流冲积物组成。它的形成过程首先是河流的侧向侵蚀作用,导致河谷底部被拓宽,同时冲积物大量堆积,形成宽阔的河漫滩;而后再经历河流强烈的下蚀作用,最终形成了阶地。一般,河流的下蚀深度通常不会超过冲积物厚度,因此在阶地上只能看到松散的堆积物(张伟等,2013)。

北大河流域的河流阶地主要为此种类型,代表剖面为PM02中的第二级河流阶地(T2),剖面海拔高度2 888 m,剖面方位86°。

3河流阶地序列及沉积特征

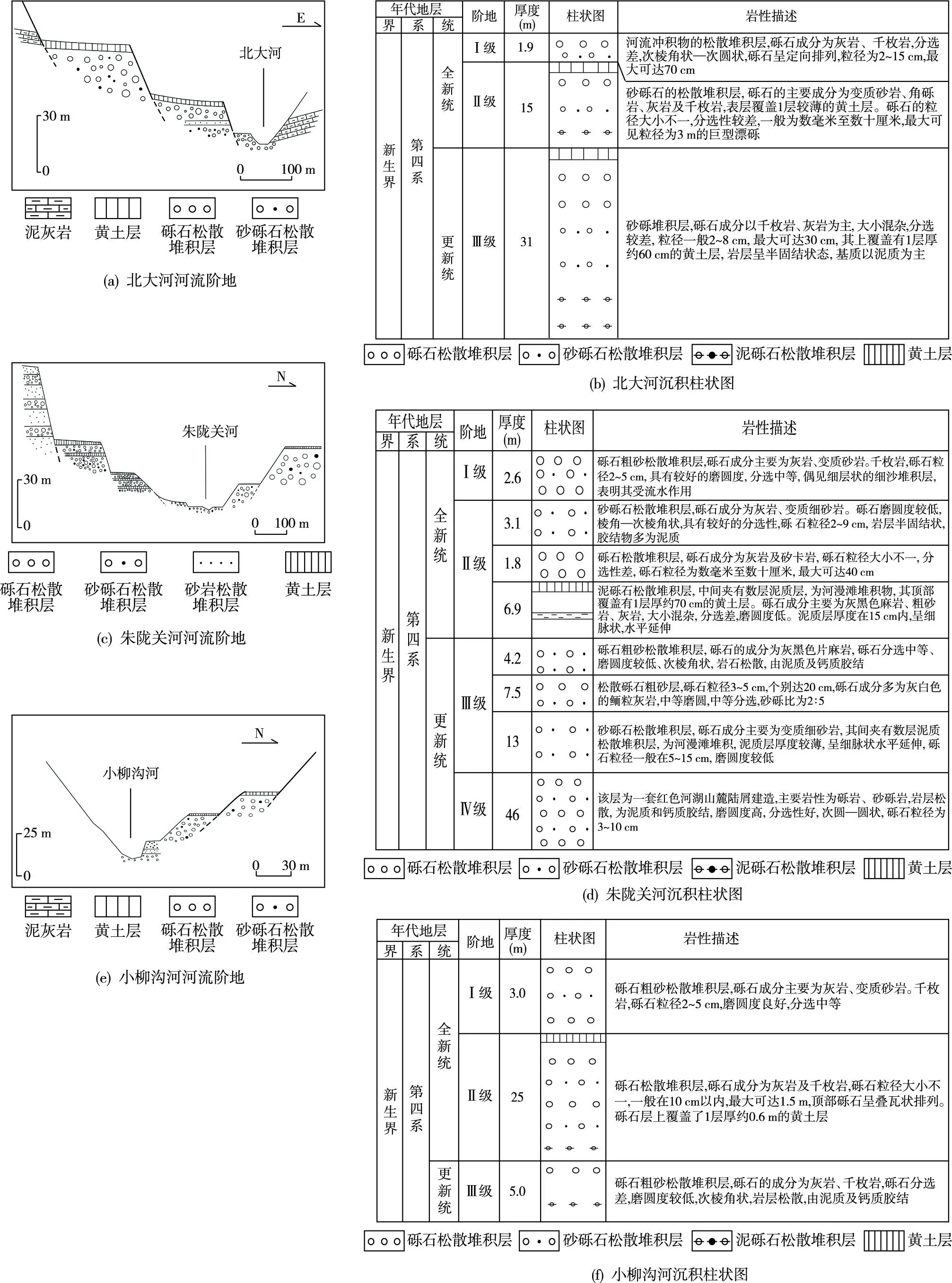

北大河河流阶地剖面PM01海拔高度2 880 m,剖面方位83°。该剖面共发育有3级河流阶地,均为堆积阶地。其中,T3阶地最大的特点是平坦宽阔,覆盖有黄土层;T2阶地窄而平坦;T1阶地拔河高度低,分布范围有限。

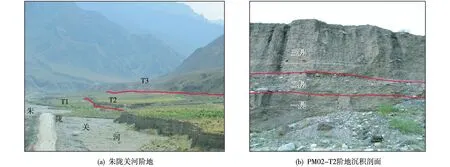

朱陇关河阶地剖面PM02海拔高度2 935 m,剖面方位87°。该剖面共发育有4级河流阶地,除T4阶地为基座阶地外,其余均为堆积阶地(图2a)。T4阶地的拔河高度为46 m,为一套红色河湖山麓相陆屑建造,主要岩性为砾岩、砂砾岩,岩层松散,由钙质及黏土胶结,磨圆度高,分选性好,属于次圆—圆状,砾石粒径一般为3~10 cm;T3阶地海拔为2 915 m,拔河高度39 m,主要为松散的砂砾石堆积,砾石成分为变质砂岩、灰岩及角砾岩,磨圆度较低,次棱角状,分选中等,砾石粒径2~10 cm,最大可达30 cm。T2阶地海拔为2 888 m,拔河高度12 m,为砂砾石堆积,砾石成分主要为变质砂岩、千枚岩、灰岩、片麻岩,砾石磨圆度较低,次棱角状,分选中等,砾石粒径2~8 cm,偶见有大于60 cm的巨型灰岩漂砾(图2b)。T1海拔为2 878 m,拔河高度2 m,为砾石的堆积层,砾石松散,未胶结,次棱角状—次圆状,具有较好的分选性和磨圆度。

图2 朱陇关河阶地及T2阶地沉积剖面Fig.2 Photos showing the terraces of the Zhulongguan river and the section of T2(a) Zhulongguan river terraces; (b) section of the terrace PM02-T2

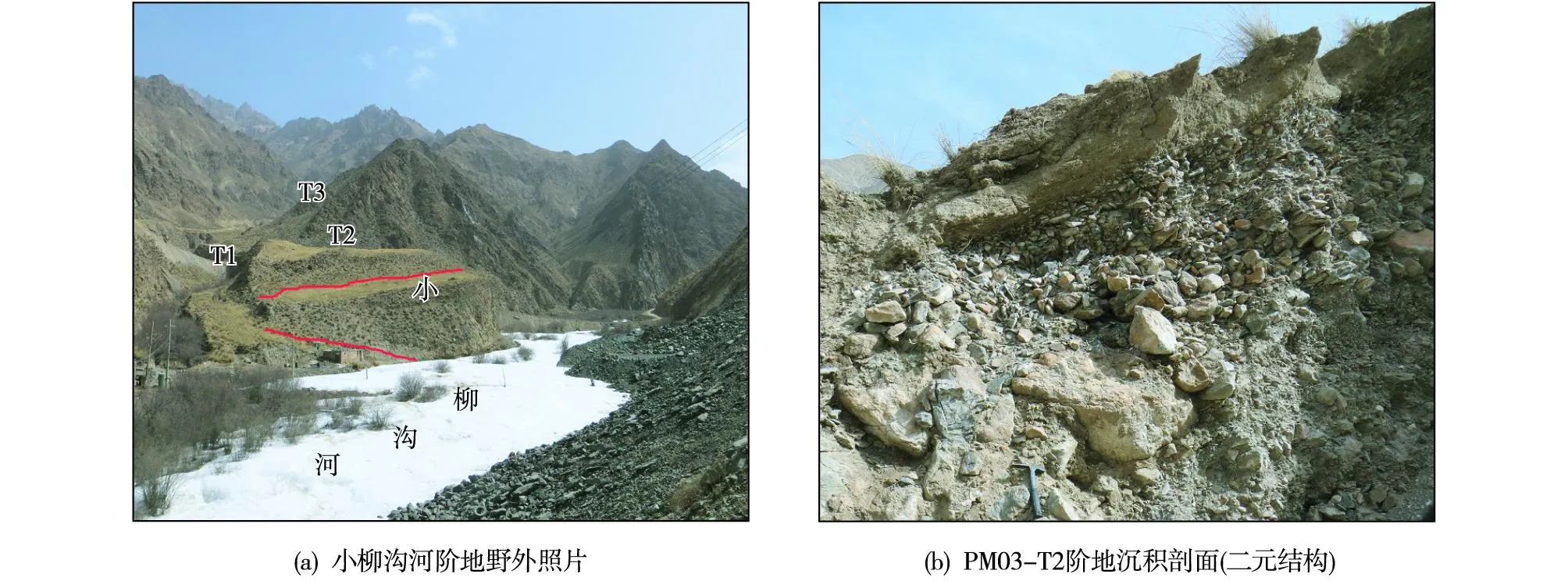

小柳沟河发育剖面PM03海拔高度3 305 m,在该剖面处发育有3级河流阶地,均为堆积阶地(图3a)。阶地主要发育在河流的西岸,T3阶地海拔为3 305 m,拔河高度33 m,厚度5 m,在砾石层之上覆盖有黄土层,黄土底部呈黄褐色—深棕色,中上部呈浅黄色。黄土结构较紧密、坚实,黏性重。由于受到后期流水改造作用,阶地上发育有冲沟,反映其形成时间较早。T2阶地海拔为3 300 m,拔河高度25 m,厚度25 m,具有典型的“二元”结构,下部为流水冲积的砾石层,砾石呈叠瓦状定向排列,大小不一,磨圆度较好,阶地上覆盖有1层厚约0.6 m的黄土,上部松散,下部结实,有虫孔等空洞构造(图3b)。T1阶地是发育在T2阶地上的冲沟,拔河高度5 m,与T2、T3相比,年龄最新。以上3条河流的阶地剖面及沉积柱状图如图4所示。

图3 小柳沟河阶地及PM03-T2阶地沉积剖面Fig.3 Photos showing the terraces of the Xiaoliugou river and the section of T2(a) field photo of the Xiaoliu river terraces; (b) section of the terrace PM03-T3, with a dual structure

图4 北大河(a,b)、朱陇关河(c,d)、小柳沟河(e,f)河流阶地横剖面及沉积柱状图Fig.4 Profiles and sedimentary column ofthe Beida river, Zhulongguan river, Xiao- liugou river terraces(a) river terrace of Beida river;(b) sedimentarycolumn of Beida river;(c) river terrace of Zhulong-guan river;(d) sedimentary column of Zhulongguanriver;(e) river terrace of Xiaoliugou river; (f) sed-imentary column of Xiaoliugou river

4河流阶地年代

祁连山东段北麓黄土堆积年代可早至1.4 Ma,而在研究区各级河流阶地上均堆积了不同厚度的风成黄土,因此可以认为阶地一旦形成,脱离流水环境后,其上便开始堆积风成黄土(潘保田等,2000)。据此也可以认为,研究区各阶地形成的年代均晚于1.4 Ma。据杨景春等(1988)的研究,北大河流域河流最老阶地T12发育于洪积台地上,拔河高度278 m,其年龄为(145.53±5.82)ka BP;其他阶地T4、T3、T2、T1年龄分别为70.00、30.00、10.78、5.77 ka BP(胡春生等,2006)。作为北大河支流的朱陇关河和小柳沟河,其阶地形成的诱导因素应具有一定相关性。根据区域对比和阶地沉积特征分析,认为研究区3条河流同一级阶地的形成时间应是一致的,即受同一构造运动或气候变化影响。

近年来,电子自旋共振法(ESR)、光释法(OSL)、宇宙射线法(CRN)等技术已经应用于第四纪测年,这些技术和14C、热释光(TL)、古地磁等手段互相辉映,为准确测年提供了坚实的技术支持。但由于测年材料的缺乏和测年技术的限制,确定阶地形成的年代是一项较困难的工作。根据砾石风化圈厚度估算地貌年龄,这种方法自Cernohouz等于1966年在捷克波西米亚地区使用以来,在很多国家都得到了运用,并建立起了相关函数(Cinn, 1981;Colman, 1981;Berryman,1990;Valdiya,1992)。我国专家也提出了根据砾石风化圈厚度估算地貌年龄的方法(程绍平等,1988,1991;李保俊等,1996)。该方法的基本原理是:砾石风化时,表面会产生残余物并形成风化圈,砾石风化圈的厚度与时间呈正相关性,即砾石风化圈厚度越厚其年代越老。通过测年数值为标尺,建立起砾石圈厚度与时间的函数。利用这一方法,李保俊等(1996)建立起了我国西部干旱区砾石风化圈厚度与时间的函数:

T=79.43d11.33

(1)

T=101.9d21.05

(2)

式(1)、(2)中,T为时间,ka;d1为砾石风化圈众数厚度值,mm;d2为砾石风化圈平均厚度值,mm。

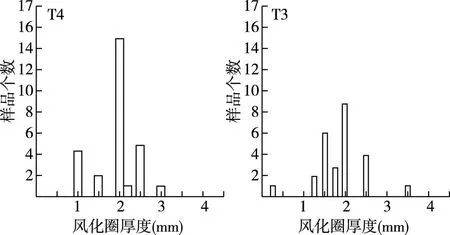

4.1 砾石风化圈厚度的测量与统计

为对该方法的可行性进行验证,笔者在朱陇关河的T4、T3阶地上分别采集了30个砾石样。采样时对于可能为上级阶地滚落下的砾石进行了剔除,尽量选取一面被掩埋,而另一面暴露地表遭受风化剥蚀的砾石。利用带有刻度的40倍和100倍放大镜进行测量,测量的边界包括风化圈的淡红与淡白2个部分。受差异风化的影响,砾石残余物中的石英脉往往比较突出,在测量的过程中也将其厚度作为风化圈厚度计入。所测的数值如图5所示。

图5 风化圈厚度直方图Fig.5 Histogram showing thickness of weathering rinds

4.2 根据砾石风化圈厚度估算阶地年龄

通过测量统计,T3阶地砾石风化圈的平均厚度为1.78 mm,T4阶地砾石风化圈的平均数值为1.89 mm。砾石风化圈的平均值反映了阶地由新到老,数值增大的趋势。通过式(2)对阶地年龄进行估算,得到T3阶地的年龄为186.50 ka BP,T4阶地的年龄为199.19 ka BP,与上述河流阶地的年龄有较大出入,这是因为砾石风化圈的形成并不仅仅受时间控制,海拔、降水、植被、砾石成分及掩埋程度或多或少地影响了风化圈的厚度(李保俊等,1996)。因此对于利用该方法得到的地貌年龄并不十分准确,在使用时,需综合多种方法进行验证,但对于定性描述地貌新老关系时,该方法还是具有独特的优越性。

5阶地成因及意义

河流阶地形成主要受控于气候条件、构造活动、基准面下降等因素,在大多数情况下,基座阶地主要为构造成因,而堆积阶地主要为气候成因(王永等,2009)。

大量研究表明(徐叔鹰,1965;沈玉昌等,1986),气候变化形成阶地的砾石层物质多为地方性基岩碎屑,磨圆度低,分选差;冲积层厚度大大超过了河流沉积的正常厚度,砾石层属于加积类型。而且气候变化形成的阶地之间的高差很小,河流下切很难切穿冲积层而进入基岩,故在类型上多属于堆积阶地(潘保田等,2000)。

构造活动形成的阶地多以基座阶地为主,由于构造运动间歇性的特点,地壳抬升时,河流下切侵蚀,地壳稳定时以侧蚀为主。构造活动形成的阶地往往高差大,阶地沉积的砾石分选好、磨圆度高、夹有透镜体等特点。基准面下降使得河流在河口附近最先形成阶地,河流溯源侵蚀,在远离河口的流域阶地发育程度低。

从上述各阶地发育序列和沉积特征分析可见,祁青地区河流阶地的成因主要受控于气候条件的变化,而构造活动在一定的程度上也影响着河流阶地的发育。

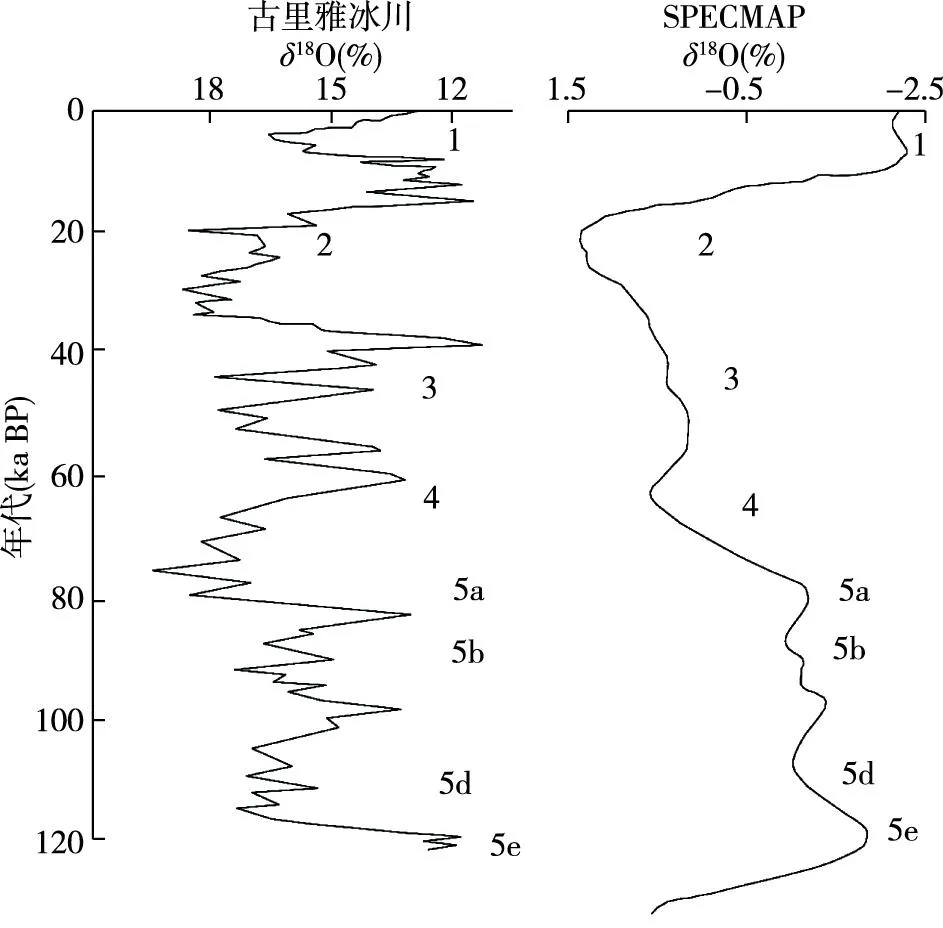

在构造活动相对比较稳定的情况下,冰期环境由于水量小,不利于河流阶地的形成。而在间冰期,气候温暖潮湿,降水量大,河流流量大,河流下蚀作用增强,有利于阶地的形成。通过深海同位素SPECMAP及古里雅冰芯120 ka BP以来的气候变化曲线(图6)可以发现,阶地T4发育时期70.00 ka BP属于MIS 4,阶地T3发育时期30.00 ka BP属于MIS 3,阶地T2、T1发育时期10.78、5.77 ka BP,属于MIS 1。深海同位素奇数阶段表现为气候湿热,处于间冰期环境;偶数阶段变现为气候干冷,处于冰期环境(胡春生等,2006)。因此,该时期的T3、T2、T1阶地主要是受气候条件改变形成的。气温升高,通过温度正反馈作用导致冰川消融和大气降水的增加,河流水量补给增多、流量加大和侵蚀作用增强,河流深切入河床上的冰期堆积物,进而形成河流阶地。

图6 古里雅冰芯与SPECMAP120 ka BP以来气候变化曲线(据胡春生等,2006)Fig.6 Climate records of the Guliya ice core and SPECMAP since 120 ka BP(after Hu et al, 2006)

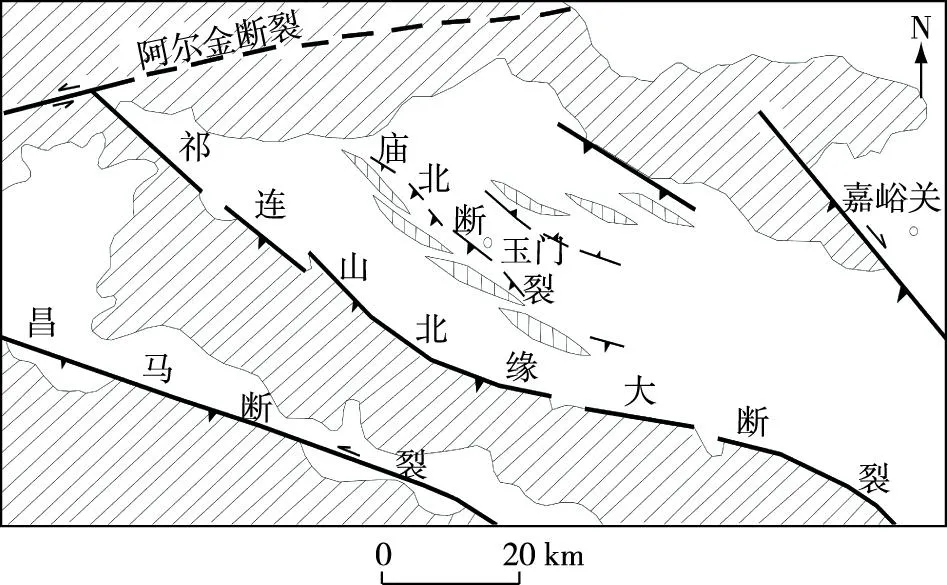

在PM02处,T4阶地的形成主要受控于白杨河运动对祁连山的抬升作用。发生在0.12 Ma BP时期的白杨河运动,使祁连山北缘大断裂及庙北逆断裂向北逆冲,酒泉盆地中部的南断裂向南逆冲。酒泉盆地与周围山地一起作为整体抬升(陈杰等,1998)。其在90、70、44 ka BP均发生过构造事件,而T4阶地恰巧是在70.00 ka BP受白杨河构造运动影响而形成的。构造活动的加强和频率的加快使得河流下切与侧向侵蚀作用交替进行,导致河流阶地的形成。

图7 祁连山西段及酒西盆地区第四纪构造略图(据陈杰等,1998)Fig.7 Schematic map of Quaternary structures in the Qilian Mountains and Jiuxi basin(after Chen et al, 1998)

6结论

祁青地区河流阶地的形成受区域断裂活动控制,与印度板块向北俯冲导致祁连山北缘大断裂的相对运动有直接关系。

河流阶地阶段性下切过程及其速率受区域性板块活动造成的相对隆升所制约。祁连山地区构造显著时期,山体发生抬升,为河流的下切阶段,形成主要受构造运动影响的基座阶地T4。而以堆积阶地为主的T3、T2、T1阶地发育序列,表明本地区河流阶地主要受控于气候变化,更新世间冰期温暖潮湿的气候环境为河流提供了足够的水量,河流下切和侧蚀加强,使其切入河床上的冰期堆积物,形成堆积型河流阶地。

参考文献:

程绍平,陈国光.1988.砂岩风化晕厚度在广东晚更新世测年中的应用.地震地质,10(4):109-118.

程绍平,杨桂枝.1991.华北北部玄武岩风化晕厚度测年的尝试.地理学报,46(2):242-251.

陈杰,丁国瑜.1998.祁连山西段酒西盆地区阶地构造变形的研究.西北地震学报,20(1):28-36.

高红山,潘保田,邬光剑,等.2005.祁连山东段冲积扇的发育时代及其成因.兰州大学学报:自然科学版,41(5):1-4.

胡春生,潘保田,高红山,等.2006.最近150 ka河西地区河流阶地的成因分析.地理科学,26(5):603-608.

李保俊,杨景春,李有利,等.1996.根据砾石风化圈厚度估算地貌年龄.地理研究,15(1):11-21.

潘保田,邬光剑,王义祥,等.2000.祁连山东段沙沟河阶地的年龄及成因.科学通报,45(24):2669-2675.

沈玉昌,龚国元.1986.河流地貌学概论.北京:科学出版社.

王永,王军,肖序常,等.2009.西昆仑山前河流阶地的形成及其构造意义.地质通报,28(12):1779-1785.

徐叔鹰.1965.陇中西部黄土区黄河及其支流阶地发育的若干问题.兰州大学学报:自然科学版,17(1):116-143.

杨景春,谭利华,李有利,等.1998.祁连山北麓河流阶地与新构造演化.第四纪研究,(3):229-237.

张伟,侯明才,刘顺,等.2013.西昆仑叶尔羌河流域河流阶地的类型及沉积特征.成都理工大学学报:自然科学版,40(2):170-178.

BERRYMAN K. 1990. Late Quaternary movement on the Welling Fault in the Upper Hutt area,New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 33(2): 257-270.

CINN T J H. 1981. Use of rock weathering thickness for Holocene absolute age-dating in New Zealand. Arctic and Alpine Research, 13(1): 33-45.

COLMAN S M. 1981. Rock-weathering rates as function of time. Quaternary Research, 15(3): 250-264.

VALDIYA K S. 1992. The main boundary thrust zone of the Himalaya, India. Annales Tectonic, (Suppl Ⅵ): 54-84.

Sedimentary characteristics and genesis of river terraces in the Qiqing area, North Qilian Mountains

LIANG Wen-jun, HE Ying, XIAO Chuan-tao

(Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resources, Ministry of Education, Yangtze University, Wuhan 430100, Hubei, China)

Abstract:This study carried out field measurements and investigations on the terraces of the Beida river, Zhulongguan river and Xiaoliugou river in the Qiqing area of North Qilian Mountains to get their height, structure, development and sedimentary characteristics, and thus to discuss the main types of the river terraces, which may provide evidence for further researching their development genesis and sedimentary response on climatic changes. The result shows that the river terraces developed in the Qiqing area are mainly pedestal terraces and accumulation terraces. The pedestal terrace T4 was formed at around 70.00 ka B.P., and the accumulation terraces T3, T2 and T1 were formed at around 30.00,10.78, 5.77 ka B.P., respectively. Combined with the paleo-tectonic activities, paleo-climate and sedimentary features of river terraces, it is inferred that the pedestal terrace T4 were developed by the Baiyanghe movement, while the accumulation terraces T3,T2,T1 were results of climatic changes.

Keywords:river terraces; sedimentary characteristics; climatic changes; North Qilian Mountains; Gansu