歧北凹陷东缘沙一下多物源综合研究

2016-01-26孔令江李炼民

孔令江,李炼民

(大港油田勘探开发研究院,天津300280)

歧北凹陷东缘沙一下多物源综合研究

孔令江,李炼民

(大港油田勘探开发研究院,天津300280)

摘要:沙一下亚段是大港油田滩海中区的主要含油层段,目的层埋藏深,为深水重力流沉积体系。前人认识沉积砂体分布主要是依据钻井、测井和录井资料勾绘的,地震资料应用不足,多向物源演化和沉积相带展布认识不清。以地质研究为基础,重点开展地震沉积学及构造特征与沉积分布研究,阐述了沙一下亚段不同沉积期的沉积展布特征,分析了物源体系和沉积演化特征以及构造对沉积的控制作用。储层预测成果在后期勘探、开发钻井中得到了证实。

关键词:多物源体系;重力流;地震沉积学;属性优化;调节带;大港油田

中图分类号:P618.13

文献标识码:A

文章编号:1674-3636(2015)02-0194-07

收稿日期:2014-08-20;修回日期:2014-09-10;编辑:陆李萍

基金项目:中国石油天然气集团公司科技专项“歧口富油气凹陷大油气田勘探及综合配套技术研究”(2008E-0601)课题:“歧口凹陷滩海分层系含油气评价及目标优选”、“滨海一区与埕海三区开发概念方案研究”、“马东东沙一下储层分布及预测研究”、“马东东地区储层精细预测研究与应用”

作者简介:孔令江(1979—),男,工程师,石油地质专业,主要从事地震解释与储层横向预测,E-mail:365070501@qq.com

doi:10.3969/j.issn.1674-3636.2015.02.201

0引言

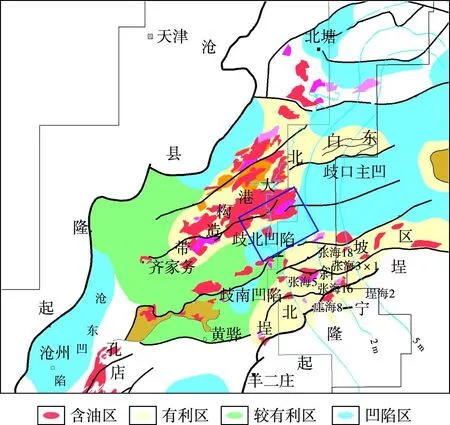

歧北凹陷是黄骅坳陷次级负向构造单元,其东缘处于滩海中区,紧邻歧口凹陷与歧北凹陷(图1),油气资源丰富。该区沙一下亚段沉积期构造相对稳定,湖盆开阔,是黄骅坳陷沧东物源、燕山物源和埕宁隆起物源的交汇区,发育多物源沉积体系。沙一下亚段地层厚300~400 m,埋深3 800~4 800 m,多数研究者认为是断陷稳定期重力流沉积(胡耀军等,2002;宋鹍等,2005;王少军等,2012)。滨Ⅰ油组至板4油组发育正旋回砂泥岩薄互层,板3油组为湖相泥岩沉积,板2油组西部bs24等井呈正旋回沉积,东部gs78井及bh28井板2油组底泥顶砂,横、纵向差异表明各期沉积特征不同。前人在该区沉积体系研究中可能存在纵向划分过粗、研究范围偏小、缺乏有效地震信息支撑等问题,对板2油组上部东、西部差异的研究也不多。针对以上情况,在地质研究的基础上重点开展地震沉积学及构造特征与沉积相的分布研究,以厘清不同物源体系各期沉积相带展布特征及构造对沉积的控制作用。

图1 歧北凹陷东缘区域位置图Fig.1 Map showing regional location of the easternmargin of Qibei sag

1钻井沉积特征

1.1 沉积构造

沙一下亚段沉积构造现象较为丰富,具典型特征的有递变层理、平行层理、波状层理、粒序层理、单向水流斜层理、交错层理等。除各类层理构造外,还有诸如槽模、沟模、重荷模、撕裂等沉积构造,多井板2油组岩芯见泥砾、变形泥砾等重力流沉积特征。

1.2 粒度分布特征

C-M图形为一近平行于C=M基线的长条形,显示浊流沉积的特征。概率累积曲线存在2段、3段和多段3种类型,反映了重力流向牵引流转化及波浪对砂体的改造作用(胡耀军等,2002)。

1.3 沉积旋回性

钻井取芯证实存在2种层序类型:一种为向上变粗的反旋回层序,另一种为向上变细的正旋回层序。bs24井沙一下亚段为典型正旋回沉积,而gs16-16井为典型的反旋回,代表两类重力流沉积。沙一下亚段多期沉积砂体横向迁移,纵向叠置,底面与泥岩多突变接触,仅bs24井、gs78井和bh28井板2油组显示相对厚的砂层。

西部bs24等井呈正旋回沉积,东部gs78井及bh28井板2油组底部泥岩沉积,砂岩发育在板2油组顶部,胡耀军等(2002)预测东部和西部可能分属不同的重力流水道沉积,但没有给出相关证据。

2地震沉积学研究

张延章等(2001)、程立华等(2008)应用地震资料对该区进行过沉积储层的相关研究,取得了较多成果,但对该区存在的问题还难以解释。1998年, 曾洪流等利用地震资料制作地层切片,首次使用了地震沉积学一词。研究区目的层埋藏深、主频低,难以从地震剖面上识别沉积现象,故以地震沉积学研究为主。该区地震解释面积多达550 km2,工区范围大、时窗小、时窗不规则是主要难题。

2.1 地震资料分析

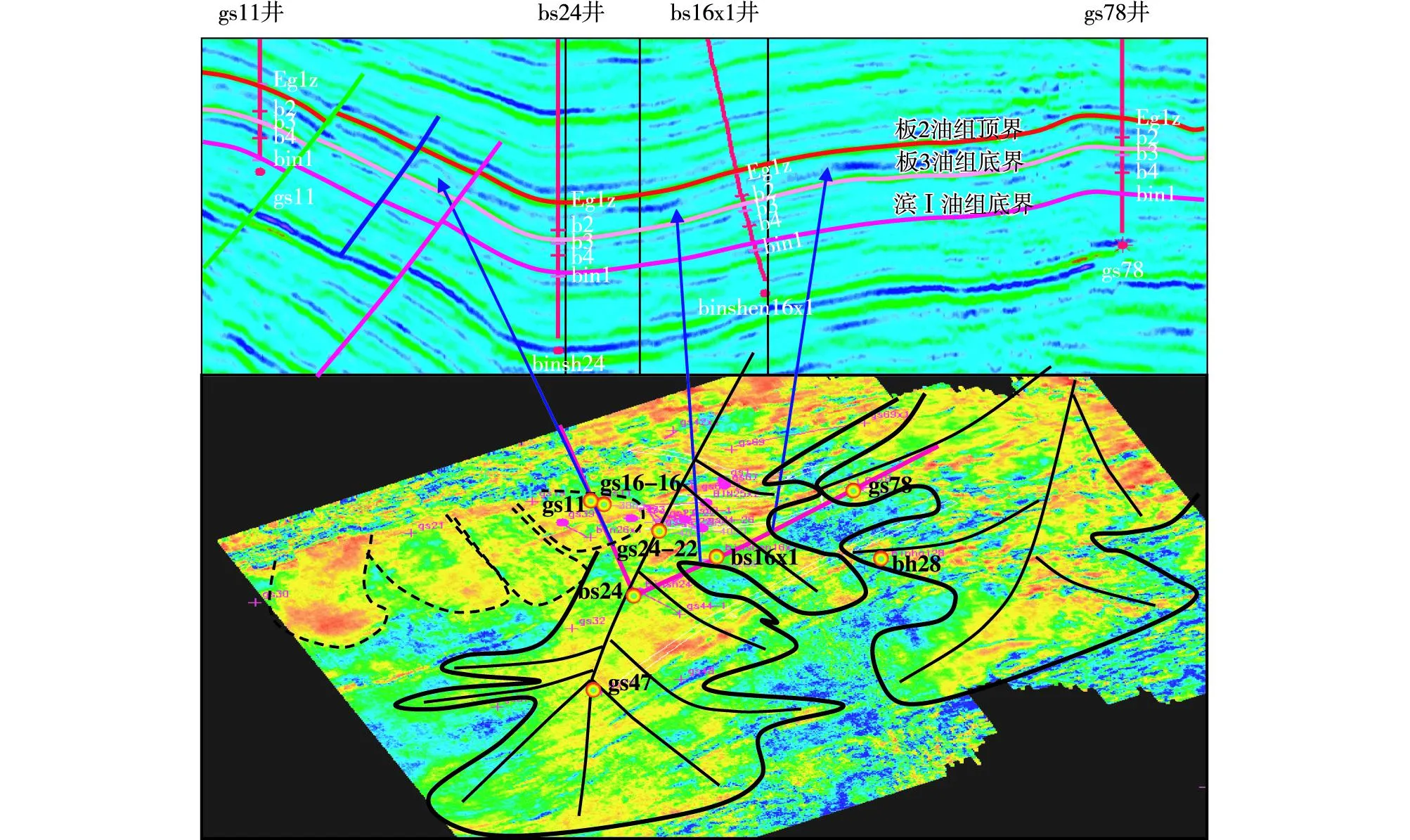

研究区目的层段埋深基本在4 000 m以上,地震资料主频低于20 Hz,理论分辨厚度37.5 m,道间距25 m。剖面未见可识别的沉积现象,但从多井的标定结果看,井震一致性良好(图2)。

图2 bs24井合成地震记录Fig.2 Synthetic seismogram of the well bs24

2.2 信息优化提取

地层切片是最为常用的地震沉积学研究手段,在划分了单一纵向沉积单元基础上,开展优化提取,结合沉积学及构造特征综合解释,关键是等时界面质量,属性选择,窗口优化。

2.2.1等时界面等时界面的质量控制是地震沉积学研究的首要问题,板2油组顶、板3油组底地震反射特征清楚,滨Ⅰ油组底特征为中等连续弱反射。在等时界面解释中,注意了断层发育区的精细解释,最大程度地降低断层干扰对属性成像的影响。

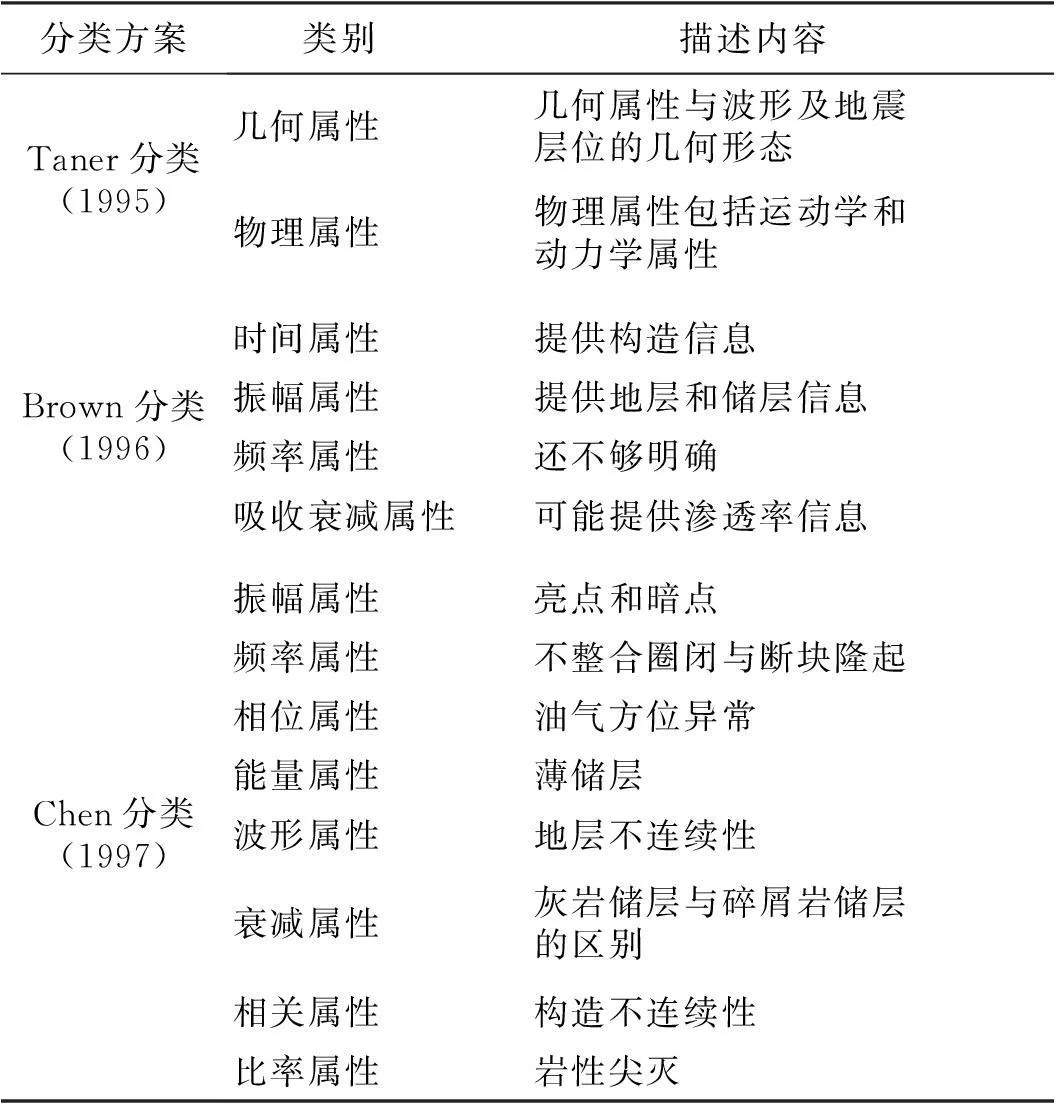

2.2.2属性的选择地震沉积学研究中,恰当地进行属性选择能保证地震提取信息与地质研究内容的一致。从实际工作看,缺乏地震、地质综合研究及提取过程优化,在等时界面控制下,提取众多属性的方法可能使问题更复杂。属性分类方法很多(表1),从大港油田滩海地区实际应用来看,研究沉积储层一般以振幅类属性最好;相干类属性也能用于沉积储层研究,一般以曲流河沉积为主;其他结构类属性如倾角等某些情况下也具有进行沉积储层研究的能力,但一般用于刻画地质异常等。研究区主要发育水下重力流沉积体系与深湖相泥岩背景在横向上存在较强的能量差异,因而研究中主要使用振幅类属性。

表1 属性类别及其描述内容

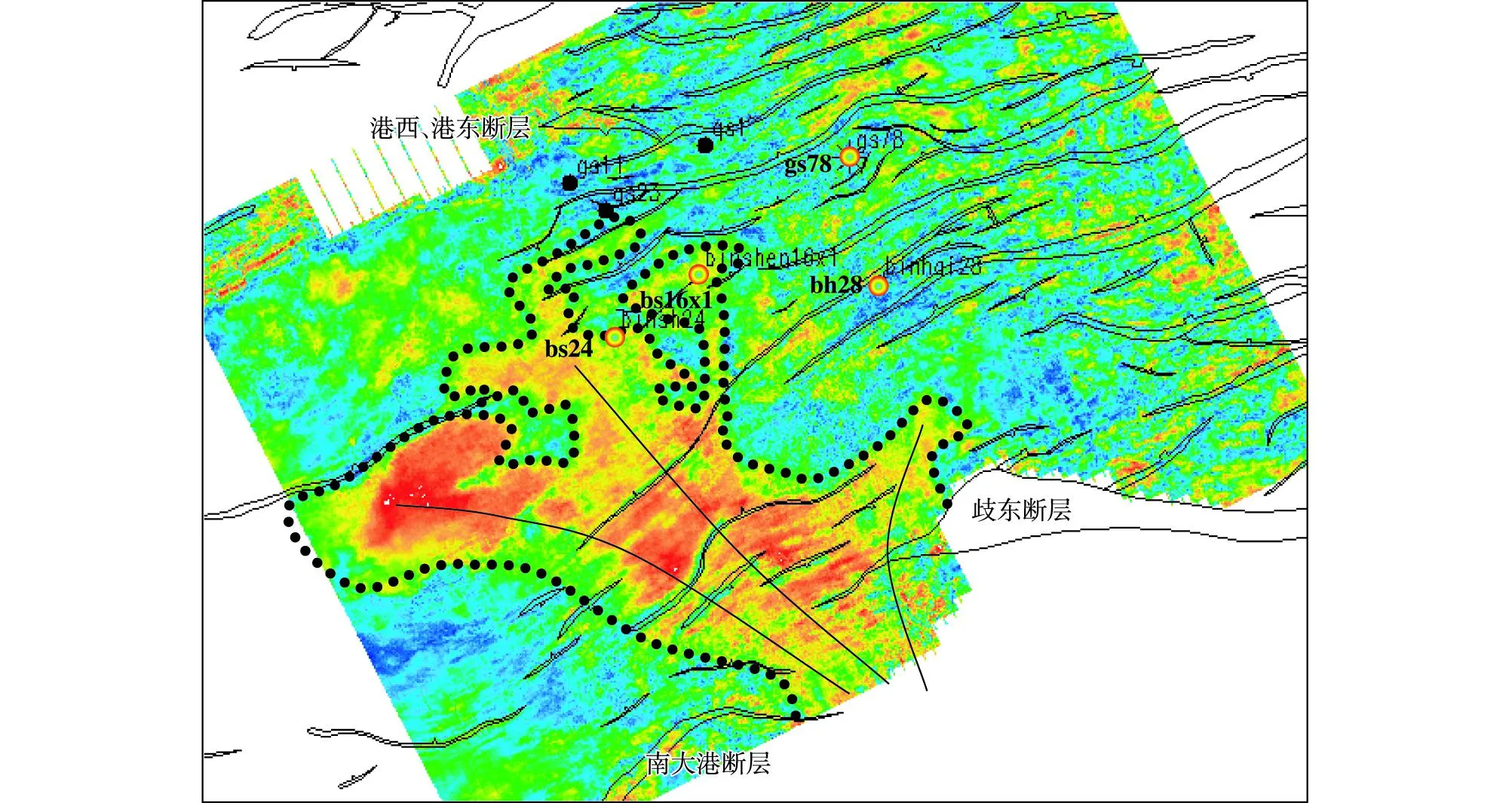

为分析研究区沉积演化特征,除提取沙一下亚段板2下油组、板4下油组和滨Ⅰ油组属性外,还提取了沙二段顶部和沙一上亚段下部振幅属性。从提取的5个目标段的振幅属性图看(图3、图4),常规地震不可见、变密度剖面可见但难以解释的沉积现象,属性上清晰可见,并与剖面准确吻合,近年所钻的gs25-38和bs1601H也证实了沉积储层的研究结果。

图3 歧北凹陷东缘板2下油组振幅属性图Fig.3 Amplitude attribute of the lower oil formation Ban 2 in the eastern margin of Qibei sag

图4 歧北凹陷东缘滨Ⅰ油组振幅属性图Fig.4 Amplitude attribute of the oil formation Bin I in the eastern margin of Qibei sag

2.3 分期多物源沉积体系演化

沙二上亚段和滨Ⅰ油组两者的沉积体系展布相同,均以南部物源特征最明显,整体舌状北西向进入歧北凹陷,兼具水道特征,分支河道不发育,末端呈现鸟足状。北部物源的重力流水道沉积特征还不十分明显,西部物源呈扇状,各物源界限较清楚。

板4油组沉积期南部物源衰退,北部、西部物源发育,尤以北部最明显,物源体系呈现南退北进的特点(图5)。

图5 歧北凹陷东缘板4油组振幅属性图Fig.5 Amplitude attribute of the oil formation Ban 4 in the eastern margin of Qibei sag

板2油组下沉积期南部物源体系已经退出歧北凹陷,发育北部和西部2套物源体系,以北部物源为主。bs24与gs16-16井分别位于两大物源体系不同类型重力流沉积体系上,呈现不同的沉积序列,北部物源控制的bs24井发育水道型重力流,西部物源控制的gs16-16井发育阶地型重力流。与认为北部物源沉积呈北东向进入歧北凹陷不同(程立华等,2008;王少军等,2012),北部物源发育2条北北东向重力流水道,向东迁移,向南进积,两条水道边界清楚。地层振幅属性图中,主水道、分支水道及末端扇状沉积特征明显,gs24-22井、bs24井和gs47井位于同一重力流主水道上,但砂体发育特征并不相同,同一重力流水道的3段具有各自的沉积特征。gs24-22井砂地比高但单层厚度薄,界面多突变接触,显示河道横向迁移快,纵向叠置发育;bs24井具有明显正旋回特征,底部发育厚层,向上逐层减薄,水道发育稳定;位于水道末端的gs47井为低砂地比的湖相泥夹薄层砂沉积。

受高阻屏蔽影响,高阻层下的板2上油组地层切片难以获取。东部gs78、bh28井板2上油组砂体发育,下油组湖相泥质沉积,区别于西部,表明两条北北东向重力流水道沉积的演化也不完全相同。歧东上升盘qd3-1和ch39等井板2油组发育砂泥岩而非歧东上升盘典型的白云岩、泥灰岩和油页岩互层形成的特殊岩性段。综合分析认为整个板2油组沉积期是西部水道逐步衰退、东部水道持续发育的过程。港东断层下降盘重力流沉积则呈北西—南东向舌状展布,与北北东向物源形成的重力流沉积局部界限不清楚。

沙一上亚段下部沉积整体呈北偏东向,主要是北部物源,来自港东断层及北部物源均呈条带状北北东—南南西向延伸。结合前人的研究(蒲秀刚等,2009;曾威等,2012)及滩海南区的勘探、开发来看,沙一上北部物源进一步向南进积。

地震、地质综合研究表明,沙一下亚段滨Ⅰ、板4油组物源沉积体系继承沙二段沉积特征,板3油组湖泛沉积后,板2油组沉积期北部物源快速向南推进,板2油组沉积期北部物源局部已经推进到歧东断层上升盘。

3构造对沉积的控制作用

构造控制着坳陷格局,决定了地层的展布,也与沉积相带、类型形成密切相关。研究区二级断层包括港东断层、歧东断层和南大港断层,控凹陷二级断层多,物源系统和沉积相带演化复杂,构造对沉积的控制具有典型特征。

西部物源体系的演化及沉积相带、类型受控于港东断层。港东断层下盘滨Ⅰ油组沉积期和板2油组沉积期、沙一上亚段上部沉积期,西部物源分别呈扇形沉积、北西—南东向垂直港东断层舌状沉积、近南北向与港东断层呈60°夹角条带状沉积,在与物源方向相反的控凹陷断层控制下,形成反旋回沉积序列的阶地型重力流。

南部物源体系则受构造调节带影响,南大港断层与歧东断层及张北断层,倾末端逐渐靠拢,形成背向调节带。国内外有许多学者对于构造调节带进行了大量研究(刘德来等,1994;邬光辉等,1999;陈发景,2003;Faulds et al,2008),也分析了裂陷盆地中调节带对沉积作用的影响(漆家福,2007)。歧北凹陷东缘沙二段上部及滨Ⅰ油组地层沉积期,南部物源以构造调节带为通道呈南东—北西向进入歧北凹陷并随沉降中心的迁移而逐步衰退(图6);板4油组沉积期,南部物源已无明显影响,板2油组沉积期已完全退出歧北凹陷。

黄骅坳陷构造活动集中于沙二段沉积初期和沙一中亚段沉积期,沙二沉积晚期和沙一下沉积期,断陷活动趋向稳定发展阶段(刘震等,1999)。沙一下沉积期后,构造活动逐步向南、向东迁移,直至新近纪(吴磊等,2006;廖远涛等,2008),受斜坡边缘断裂系形成3级段阶的控制,直至渐新世晚期坳陷边界断层羊二庄断层的上升盘都没有接受北部燕山物源沉积。新近纪中新世开始,埕北隆起斜坡区沉降并伴随大量火山喷发作用,斜坡区可见中新世馆陶组和明化镇组沉积中埋藏的古山丘,沉降与岩浆作用可能一直延续至第四纪。黄骅坳陷南部的黄骅、盐山、孟村等地第四系中、下更新统杨柳青组和固安组中可见火山岩(河北省、天津市区域地层表编写组,1979)。这一构造演化过程控制了物源体系演化,沙二沉积期南部物源最远可达港东断层,沙一下沉积期开始北部物源总体向南延伸,南部物源总体逐步衰竭。

4结论

(1)获得了清晰的单一纵向沉积单元地震沉积学信息,厘清了不同物源体系的沉积演化、沉积相带展布及构造对沉积的控制作用;也解释了东部gs78井区与西部gs24-22井区板2油组上部沉积储层的差异;解释了qd3-1井区碎屑岩沉积与歧东上升盘埕北低断阶区特殊岩性沉积的差异。沙一下沉积期后北部物源南进的演化过程仍有待研究。

(2)原有的研究或将整个沙一下亚段作为一个单元开展沉积体系研究、或范围过小,地震与地质相结合开展沉积研究应保证纵向单元独立、可靠,工区范围恰当。

图6 歧北凹陷东缘滨Ⅰ油组南部沉积与构造关系Fig.6 Relationship between deposition and structures in the southern oil formationBin I, east of the Qibei sag

(3)复杂陆相盆地多物源沉积体系的研究依赖地震资料的有效运用,即便对于深层、多物源体系复杂沉积,地震沉积学综合研究仍然可以取得较好的效果。地震沉积学不只是切片、分频等地球物理技术方法,而是对沉积体系及其演化进行的地震、地质综合研究。

参考文献:

陈发景.2003.调节带(或传递带)的基本概念和分类.现代地质,17(2):186-186.

程立华,吴胜和,宋春刚,等.2008.黄骅坳陷马东地区古近系重力流水道相储层特征研究.西安石油大学学报:自然科学版,23(6):33-36.

河北省、天津市区域地层表编写组.1979.华北地区区域地层表:河北省、天津市分册.北京:地质出版社.

胡耀军,陈昭年,刘伟兴,等.2002.大港滩海区沙一段下部重力流水道沉积特征分析.断块油气田,9(1):18-21.

刘德来,王伟.1994.伸展盆地转换带分析:以松辽盆地北部为例.地质科技情报,13(2):5-9.

刘震,吴因业.1999.层序地层框架与油气勘探.北京:石油工业出版社.

廖远涛,王华,卢宗盛,等.2008.大港油田中部滩海新近纪古湖泊发育的证据.地球科学:中国地质大学学报,33(3):357-364.

蒲秀刚,周立宏,周建生,等.2009.歧口凹陷沙一上亚段—东营组沉积体系.成都理工大学学报:自然科学版,36(1):45-50.

漆家福.2007.裂陷盆地中的构造变换带及其石油地质意义.海相油气地质,12(4):47-49.

宋鹍,吴胜和,朱文春,等.2005.黄骅坳陷唐家河油田古近系沙河街组沙一段下部储层质量研究.古地理学报,7(2):276-278.

邬光辉,漆家福.1999.黄骅盆地一级构造变换带的特征与成因.石油与天然气地质,20(2):125-128.

吴磊,徐怀民,季汉成.2006.渤海湾盆地渤中凹陷古近系沉积体系演化及物源分析.海洋地质与第四纪地质,26(1):85-87.

王少军,王翊超,林孝先,等.2012.歧口凹陷马东东地区沙一段下部沉积微相研究水道.西北地质,45(2):115-125.

张延章,李淑恩,周宗良,等.2001.深层重力流水道砂体储层预测方法及效果分析.新疆地质,19(2):138-141.

曾威,滑双君,成克男,等.2012.黄骅坳陷古近系沙一段层序地层格架.石油天然气学报,34(3):7-11.

FAULDS J E, VARGA R J.1998.The role of accommodation zones and transfer zones in the regional segmentation of extended terranes//FAULDS J E, STEWART J H. Accommodation Zones and Transfer Zones: Segmentation of the Basin and Range Province. Boulder, Colorado, USA: The Geological Society of America, 73-76.

A comprehensive study on the multi-source lower Sha-1 submember in the western margin of Qibei Sag

KONG Ling-jiang,LI Lian-min

(Exploration and Development Research Institute of Dagang Oilfield, Tianjin 300280,China)

Abstract:The lower submember of the Sha-1 member is the main oil-bearing strata in the Central Beach area of Dagang Oilfield, which has a deep burial depth, and belongs to a deepwater gravity flow depositional system. Previous studies determined the distribution of sedimentary sand bodies mainly based on drilling, well logging and mud logging data. However, the evolution of multidirectional sources and sedimentary facies are poorly understood for the scarcity of seismic data. Based on geological researches, this study focused on seismic sedimentology, structural features and sedimentary distribution during different sedimentary periods of lower sha-1 submember, and then analyzed the controls of source system, sedimentary evolution and structures on the deposition. The prediction results of reservoirs have been validated by the late exploration and development of boreholes.

Keywords:multi-source system; gravity flow; seismic sedimentology; seismic attributes optimization; accommodation zone; Dagang oilfield