“乐见”沉浸式,“从容”实成长

2016-01-20林银

林银

(福州市第十九中学,福建 福州 350000)

“乐见”沉浸式,“从容”实成长

林银

(福州市第十九中学,福建 福州 350000)

作为一线初中语文教师,我们要怀着一颗赤子之心探索学生“乐学”的教学模式。寻找理念相同的沉浸式教学,探求掌握该教学模式要求的素养。本文在借鉴前人研究的基础上,对这些素养的养成(尤其是知识素养、技能素养两方面)提出一些思考。

乐学 沉浸式 人文素养 从容 学生为本

一

曾听过一节课,印象尤深的是:炎热午后的课堂,老师在台前激情澎湃,学生在底下昏昏欲睡。下课铃一响,学生的眼睛立刻被点亮。随着“下课”的公布,学生欢呼着冲出教室。学生前后鲜明的对比总在脑中挥之不去,从此对课上学生的昏昏欲睡心生恐惧,总担心自己的教学还不如电铃。其实,要让教学和电铃产生一样的效果,甚至超过电铃,不是不可能,只要教师具备足够的教学艺术功底,并且让所教与学生产生共鸣(即同化),就能引起学生积极从事再造甚至再创活动,那么,这种被学生同化了的教学又如何会败给区区电铃呢?

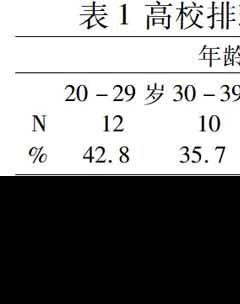

在找到答案的同时,我却无法沾沾自喜、垂拱以待,只因为这同化学生的教学实非易事。对初中生来说尤其如此。因为他们正处在两种认知发展阶段——具体运演阶段 (约六、七岁到十一、二岁)、形式运演阶段(约十一、二岁到十四、五岁)。在认知发展结构中,每个阶段的先后次序是固定不变的,而且不能跨越、不能颠倒,只有度过了前一阶段才能到达后一个阶段。需要注意的是,这两个阶段并非按学生年龄决定,完全依据认知发展成熟度而定。也就是说,对于不同学生个体而言,他们在认知发展水平上有极大的差异性:同样都是12岁的学生,有的可能早已进入形式运演阶段,有的可能还滞留在具体运演阶段。那么,面对认知发展水平各异、甚至处在不同发展阶段的学生,在一节课中,教师究竟应该怎么做,才有可能将各不相同的学生牢牢吸引住,同时又恰如其分地实现教学目标呢?这样想来,打败电铃的美梦似乎只能落空了。

我们一线初中语文教师难道就此缴械投降,从此让学生在电铃的诱惑下,一上课就开始倒数下课时间?不!任何热爱初中语文教学工作的教师都绝不甘如此窝囊地失败。可是,我们的出路又在哪儿?

二

偶然看到孔老夫子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,颇有茅塞顿开的狂喜。“好”和“乐”同是喜欢,实际上却有天壤之别。“好”,只停留在表层,是“好读书,不求甚解”之“好”;“乐”,却是一种“骨灰级”爱好,这种爱好是“性嗜酒”的“嗜”,是从骨子里带出来的狂热,是能让人一碰上它就忘记外界所有纷扰的“乐”。也只有这种狂热,才担得起孔子三番两次地赞誉为“贤”。

如果学生能对学习有这份 “人不堪其忧,回也不改其乐”的“乐”,能沉浸在课堂语文学习中而忘记外界一切,能在语文天地中畅快地遨游、吸收自己认知发展的所需,真正成为学习的主人,那么,落实切合不同学生学习目标的“乐学”不就自然而然地实现了吗?

看到问题解决的曙光,继续探求合适的教学模式。王充先生曾提出这样的教学模式:我们可以创设一种充分激发学生学习思维的环境,帮助学生透彻地理解所学内容。作为情境教学法的前身,无疑为“乐学”提供有益借鉴。然而,创设教学情境将着眼点落在外界环境的营造上,对于学生主体而言,学生被动地等着被老师吸引进去(虽然吸引进去后化被动为主动),“看客”的客观影子重了些。而我们要探索的乐学是学生的主动性被极大程度地调动起来,是学生直接地、自觉地用心灵感悟文本,让情的成分居主体(当然离不开情境创设)。学生只有酣畅地沉浸到课堂中,那份乐学才是最真实的乐学。

或许正应了“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,偶然间找到了知音——“沉浸式”教学:这种教学模式下的课堂是纯粹的语文天地,师生“在课堂内外共同沉浸在纯粹的、经典的学习语文的环境中,完全投入,集中注意力,在文学殿堂中汲取所需营养”。掌握了“于我心有戚戚焉”的概念,比照前辈们的研究成果,发现这种教学模式对教师的素养提出了远胜从前的要求。

驾驭沉浸式教学课堂的教师需包含以下五种人文素养:人格素养、知识素养、技能素养、心理素养和创新素养。当然,这五种素养并非截然分开,它们既分工更合作,为沉浸式教学发挥“1+1>2”的效用。

对于很多语文教师来说,语文的外延极广,知识范围颇有点“上知天文下知地理”的意思。虽然我承认语文教师的知识素养必须足够丰厚,虽然我也羡慕在课堂上旁征博引的侃侃而谈者,但还是不得不说,这种笼统概括实在是对语文教师知识素养的遮蔽。因为,语文是语文,不是天文,也不是地理。它在与生活、科学等方方面面关联的同时,更有它的专业独立性,它必须得是言语,必须包含小说散文、语法修辞等。

正因为和前人在知识素养这方面的认知上有细微的差异(沉浸式语文教学模式的研究组提出,语文教师的知识应是广博性与专业性并重,而我认为在广的基础上更要有语文的“专业性”),所以在接下来要述及的技能素养方面,我提出更多不同看法。

三

在课堂学习中,教师不仅要“浸”得去,还必须能“出”得来。教师必须有一颗坚定的语文心,具有一双识别语文知识的慧眼、一手过硬的语文本领。上这样一堂语文课,教师就好比放风筝的能手,孩子们就像一个个风筝,大家沉浸在自由快乐的天地里。而教师在快乐、享受的同时,不能头脑过热,必须保持清醒,手中永远牵着一根线——语文,让学生在不从语文天空坠落下来的前提下,“天高任鸟飞”。所以,教师的技能素养不可能仅是简单的听说读写能力,不能仅是“驾驭教材、独立施教的能力”、“整合与语文学科知识有联系的知识并结合到语文教学中的能力”、“以饱满的热情和高度的敏感接纳并运用现代化教学手段的能力”,或者将以上“这些元素有机融合于教学中并传递给学生的能力”的范畴,还必须发展更高层次的技能素养——“业务修养和鉴别欣赏的能力,信息反馈和调节控制的能力,教育机智和交往应对的能力,分析综合和总结提炼的能力,等等”。可以说,高级技能素养不在教师能力“锦上添花”之列,不是实施沉浸式教学的语文教师到了发展阶段才要求具备的能力,而是每一位同仁都必须具备的基础能力。因为只有具备了这种高级的技能素养,语文教师才可能胜任沉浸式教学课堂的“主导”一角,学生才可能真正沉浸在语文世界中。

如果教师具备了这些人格素养、知识素养、技能素养,却缺乏一种快乐而平和的心态,学生很有可能完全无法沉浸在语文世界中,因为他们心有顾虑,教师的“吸引力”远胜于语文世界。如果是这样,沉浸式教学根本没有实施的突破口。当然,这并不是说教师在课堂上面对任何破坏课堂纪律的行为就应该无为,就应该永远如弥勒佛一样满面笑容。

要掌握以上技能,或者说要想实施一节又一节成功的沉浸式教学课堂,说实话,这世上并没有可供照搬的模板,教师唯有不断创新,在课堂上不断摸索,整合出一套适合自己、适合学生的沉浸教学方法。对于一线语文教师来说,只有不怕摔跤,勇敢地反复进行自我挑战、自我否定、自我更新,最终实现自我发展,才有可能带领个性、认知各不相同的学生沉浸到广阔的语文世界中,让学生在沉浸中寻觅到真正适合自己的认知发展之乐、言语成长之乐、生命腾飞之乐。

需要补充的是,我认为想要实践沉浸式语文教学,最根本的还必须保有一份耐得住教育等待的从容。唯有从容,一线初中语文教师才可能在喧嚣的功利环境中静下心来,脚踏实地地提升自己的人文素养。这份从容在应试教育制度下,对于学生来说,无异于可遇不可求的福音。

应试教育制度之下,许多一线语文老师惶惶不可终日,整日奔波劳碌却往往只为这个知识点的掌握、那个教学难点的突破,虽张口“教师主导”,闭口“学生主体”,却只被分数牵着鼻子走,再好的课堂教学设计最终只演化出缺少语文味的、“标准”答案满天飞的课堂。试问,在这样的课堂中,沉浸式教学又有什么浸润余地?

其实,沉浸式教学是一种着眼于学生成长的课堂,更着眼于学生中期乃至远期的发展。在沉浸式课堂上,学生虽然每堂课都有各自最近发展区的达成,但不可否认的是,课堂教学目标根本无法规整化地落实到每个学生身上。所以,从分数角度来看,这种教学模式在短期内根本无法取得功利层面的成功。然而,一线语文教师若能保有自己耐得住教育等待的从容,那么,学生便能在一次次沉浸式教学中逐步收获一种非功利的“涵泳之乐”的从容,“小数怕长算”,这从容(教师的教学从容、学生的乐学从容)养护着学生的言语生命实打实地成长起来。

这样上下求索了一番,蓦然发现,教学模式的探索其实发端于学生的乐学探索,最终落足于学生踏实的言语成长。不论是探求教学模式还是探索教师自身素养养成,都绕不开一个中心:一线初中语文教师以学生为本的赤子之心。

[1]沈坚,主编.初中语文“沉浸式”教学研究[M].苏州:苏州大学出版社,2010:36.

[2]皮亚杰.发生认识论原理[M].北京:商务印书馆,1981.

[3]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2009.