手工纸的『进化』

2016-01-19雷虎

雷虎

不同颜色的手工纸放在一起,就像不同纪元的岩石。

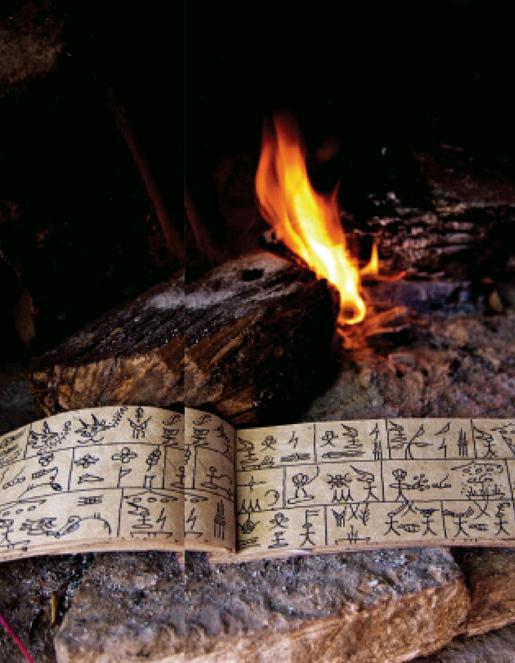

写在东巴纸上的东巴文,传承着纳西族的文化薪火。

香格里拉巴东纸 人神沟通的一纸契约

我曾经两次去香格里拉,都错过了白水台。以前一直认为,一座孤零零的台地,不值得花掉两天时间。这次为了探寻『纸路』,终于登上了白水台,它也没有『辜负』我,引导我去了解大东巴手中的东巴纸,了解一条独特的人与神之间的通路。

纳西族的圣村

白地村距离香格里拉县百余公里,那里有纳西族特有的东巴纸。

进村的山路十八弯。在车上颠簸了四个钟头之后,远远望见村口半山腰上的白水台,如一条玉腰带缠绕于山峰之上。到达白地村已是黄昏时分,一个纳西族打扮的大姐迎过来,她就是白地村东巴纸的传承人李秀花。

第二天,天还未亮,李秀花已站在海拔2380米的白水台顶。作为白地村大东巴家族的传承人,每天在朝阳升起的时候登台祭拜,是她的职责。台顶有几汪泉池,纳西人称为“仙女浴池”。李秀花把背篓放在两汪池水中间,对着镜面般的池水梳洗打扮。一道金色的阳光射向池中,山峰灰色的倒影被镀上了一层金箔。

白水台,纳西语称“释卜芝”,意为“逐渐长大的花”。它也的确是一朵逐渐成长的奇花——雨水流过石灰岩,形成饱含氢氧化钙的池水,池水在太阳的照射下,与空气中的二氧化碳反应,形成白色的碳酸钙沉淀下来,经过千百年的不断沉淀,最终形成高60米、面积3平方公里的台幔,又称“仙人遗田”,是中国最大的华泉台地。

传说,纳西族东巴教的第一圣祖丁巴什罗从西藏学习佛经归来,路过此地,被白水台吸引,留下来创立了东巴教。此后,东巴教信徒从四面八方向白水台集聚,慢慢形成了纳西族的圣村白地村。

太阳慢慢升起,李秀花带着三条狗,趟过白水台上流淌的溪流,走向隐在丛林中的古祭坛。她从背篓里拿出祭祀用的祭品:线香,在古祭坛祭天;松针,在烧香台祭地;大米,扔进两座烧香台之间的泉眼中祭祀水神。

此时,也有三三两两的村民上山祭拜。白地村的十二生肖不仅有年份之分,还有日期之别,当天正逢鼠的生肖日,属鼠的村民都要来拜一拜。

白地村没有寺庙,白水台上的祭台就是村民们信仰的依托,生活的烦劳,和水神说说,工作的郁闷,和天地谈谈,这样的日子,也像白水台奔腾而下的水流,自然,鲜活。

东巴文的唯一载体

完成祭拜仪式,我们随李秀花下了白水台。经过灌木丛时,她从背篓里取出菜刀,砍下一株株大拇指粗的灌木,这些灌木就是做东巴纸的原料——荛树。

回到家,李秀花和丈夫和玉红一人一把菜刀,开始剥荛树皮。剥、煮、捶、搅、捞、晒,东巴纸的制作过程和所有的手工纸一样,只不过在纸的“进化树”中,它还处于新石器时代,现在只有东巴家族得以传承。和玉红说:“东巴纸并不神秘,一般人学做7天,便能做得跟我一样好。”从技术上说或许是这样,但又有多少人能一辈子坚持做这样的工作呢?

和玉红和李秀花带我们来到村中的一座小院落,院门看上去很普通,贴着门神,门廊上有雕花,唯一不同的是,门上贴的对联,是用世界上为数不多的活态象形文字——东巴文写成的。采用最原始造纸术的东巴纸,就是东巴文的唯一载体。

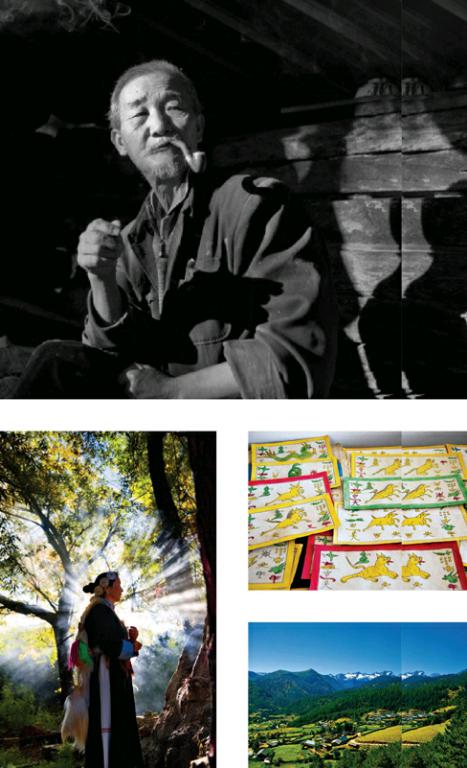

守护着白水台祭坛的纳西人。东巴纸传人李秀花沐浴在清晨的阳光下,如同佛光中的圣女。古老的东巴纸上写满了古老的象形文字东巴文。东巴纸产地白水台,是一个群山环抱的纳西族村落。

这扇门内,住着纳西族硕果仅存的“大东巴”和志本,他是目前唯一懂得纳西祭祀之术的人,而懂得东巴纸造纸术的只有他和儿子和玉红、儿媳李秀花三人,加上白水台的两位东巴和极少数的外来学习者,李秀花更是千百年来唯一一个会做东巴纸的女人。

虽然刚刚入秋,屋里已经生起火炉,和志本蜷缩在炉边烤火,和我们想象中高深莫测的大祭司很是不同。李秀花凑到火炉边打了一筒酥油茶,喝了茶,和志本就像一块吸足了水的海绵,慢慢舒展开来。他走到中堂的神龛边,拿出一叠卡片,那是老东巴的占卜之书。以往,有人登门拜访老东巴,多半是为了占卜求签,他猜测我们的目的应该也是一样。果然,看到老东巴的卦书,同行的所有人都两眼放光,未婚者求桃花,未孕者求子,未立业者求事业……此时的和志本,不再是一位无精打采的老人,而化身为神灵的代言人,他手上那些东巴文写成的卡片,就是他用来沟通人神的媒介。

千年不变的守护者

白地村与东巴家族、东巴造纸最初的历史,和志本自己都已经说不清。他只知道,父亲把造东巴纸、写东巴文的方法交给他,他又照样传授给儿子,然后要求儿子也这样教导孙子。

“为什么要做改变呢?如果东巴纸、东巴文需要改变的话,也不会现在还原始成这个样子!”听到有人问他是否想过要改进东巴造纸工艺时,和志本这样反问。在他看来,东巴纸虽然处于手工纸的新石器时代,但这也正是东巴纸存在的意义——东巴纸是为东巴文而生,而东巴文在文字“进化树”中的位置比东巴纸还要靠前,使用东巴纸书写,才最符合东巴文的脾气。

和志本在东巴纸上写了两行文字后,显出倦意,在李秀花的搀扶下回房间喝酥油茶去了。一直站在旁边恭候的和玉红这才拿起笔,为来者书写东巴文祈福。

和玉红说,东巴文有1700个象形文字,它们写成过5000多部东巴经,不过如今保存下来的不足十分之一,作为纳西族祖地的大东巴家族,和氏家族拥有的东巴经也不到100部。东巴经是纳西族的文化基因谱,从这个意义上说,纳西族的基因已经消失殆尽,作为东巴经的衍生品,东巴纸如今的状况也就不足为奇了。“父亲以前身体好时,在村里开了一个夜校,每天做完农活,都会教村里人识东巴文。但最近几年他行动不方便,村里学东巴文的传统就断了。会造东巴纸的人比认识东巴文的人多一些,但也好不到哪儿去。”

在传统的纳西村寨,像教授东巴文之类的事,只能由大东巴来做,这是作为大东巴的权利,也是义务。这些纳西村寨,通过东巴文化构成了一个完整的小宇宙,而这个小宇宙都围绕着大东巴旋转。如今,年迈的老东巴,只能用夹生的普通话,把东巴文的故事,讲给我们这些远道而来寻访东巴纸的外人听了。

会做东巴纸,是成为大东巴的必要条件,其他4个条件是:识东巴文,抄、背东巴经,打卦,祭祀。和玉红和李秀花符合所有的条件,但依然不能成为大东巴。因为每个东巴家族只能有一位大东巴存在,这也是和玉红无法替代年迈的父亲教授东巴文的原因。

“将来,我希望东巴学校能重新开起来。秀花的愿望则是开一个东巴文化博物馆。”写完来访者所求的东巴文,和玉红看着满地的东巴纸,开始遐想。他已经很久没写过这么多东巴文了,以至于很多文字都生疏了。

其实,和玉红和他的两个哥哥一样,对大东巴的身份并不感冒,但哥哥们早早就跑开了,他只好接下“准大东巴”这个烫手山芋,顺便继承了为东巴文而生的东巴纸。每天清晨去白水台祭拜,然后夫唱妇随做着原始的东巴纸,或是陪老爷子抄写绝大部分纳西人已经不懂也不信的东巴经……和玉红和李秀花的生活,一如千百年前的东巴家庭一样,简单而原始。笃信“进化论”者见之,可能会轻蔑一笑。好在,世事不为尧存,不为舜亡,不因为有人一笑而过,生活就不再继续。

大东巴和志本,把家里荒废的晾青稞的木架改装成了篮球架,希望两个孙子闲暇时能耍耍,但这个“篮球场”总是空荡荡的,因为全白地村的孩子都被带到城里寄读去了。大东巴善占卜,却没算到这个结局。

tips

神秘的东巴文化

东巴文化是纳西族民族文化的重要内容之一,因保存于东巴教而得名,已有一千多年历史,主要包括东巴文字、东巴经、东巴绘画、东巴音乐、东巴舞蹈、东巴法器和各种祭祀仪式等。

东巴经文是东巴文化的核心和内涵。纳西族的《东巴经》是用原始图画象形文字书写的。这种象形文字起源于图画,沿用达十多个世纪。《东巴经》共五百多卷,七百多万宇,比较完整地记载和反映了纳西族远古时期的神话,由于一般人不易释读,一直被视为“天书”。

令人惊叹的东巴纸

东巴纸是现存最古老的纸,用于书写东巴经文。东巴纸采用造纸术发明时期最原始的工艺制成,这一工艺历来由大东巴掌握,代代相传。

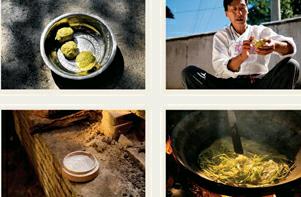

蒸煮好的荛树皮被捏成一团,每一团制作一张东巴纸。为制东巴纸而煮树皮时,为了让树皮更快煮开,通常在锅里加入草木灰。老东巴的儿子和玉红正在把煮好的荛树皮捏成团。蒸煮荛树皮,去除其中的糖分。

用东巴纸写就的书籍,历经千年不腐,这是其他纸张所不及的。这是因为作为造纸原料的树皮含有剧毒,经各种工序去除其绝大部分毒性之后,对人已无伤害,但任何蠹虫和霉菌都无法生存。

如何前往白水台

自驾车:从丽江出发,途径虎跳峡到达白水台,最后到香格里拉,车程大约8小时。

公共交通: 乘坐从香格里拉至三坝乡的班车(每天9:00、14:00各有一班,周末有加开),26元。具体站点需要上车前确认。

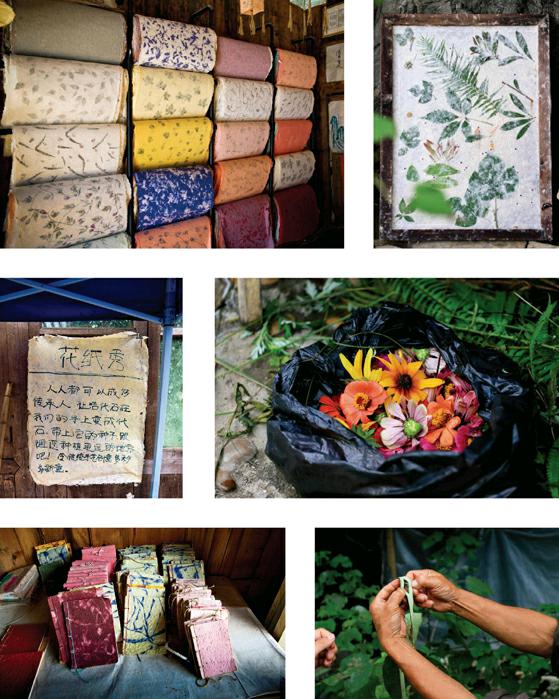

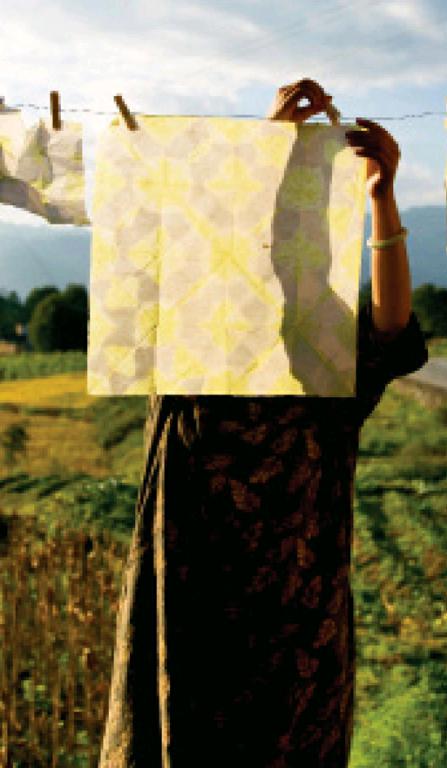

一张花草纸的诞生。

丹寨皮纸 『纸境』无止尽

盛夏与深秋,我一年之内两次奔赴丹寨,一次是冲着石桥的人文地理:原生态的苗寨,百米高的悬崖,深无底的溶洞;另一次则专门为『纸』而来。石桥从容依旧,每一间纸坊都有无尽的故事,每一个为寻访古老文化而来的人,都能在这里找到共鸣。

一张手工纸的诞生

丹寨县,隶属黔东南苗族侗族自治州,这里的石桥村,以古法造纸闻名。

石桥村的左边有一条奔腾的河流,此时是深秋,河水浅而清澈,但不要因此而忽视它的能量——在前面大约三十米处,它在挡住去路的山岩上破出了一座天生的石桥,石桥村因而得名。村子的右边,一座百米高的悬崖拔地而起,我们要拜访的手工纸作坊,便在悬崖脚下,悬崖名为大岩脚,作坊也以大岩脚为名。

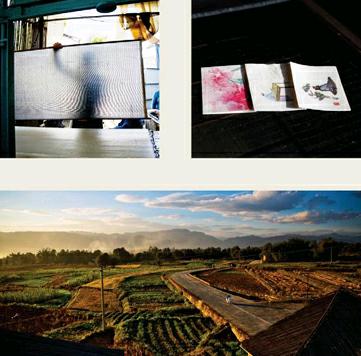

丹寨手工纸有几十道制作工序,大岩脚作坊只做其中最重要的一道——抄纸。王亚平今年40岁,从事抄纸工作已经28年。“几百年来,丹寨手工纸工艺几乎没变,只不过以前是用木棍搅,如今是用电动搅拌机罢了。以前我们都只蒙头做纸,如今多了你们这些参观者,我们还得客串导游。”

王亚平插上电,搅拌机的涡轮开始转动,水泥池里的纸浆如烧开的白粥一般翻滚。他从旁边的树丛中拽下一棵树枝,这是构树,丹寨做的手工纸又名皮纸,“皮”就是指构树皮。水泥池中那些像白粥一样的东西,是构树皮捣碎后的纤维,搅拌,是为了让这些纤维在水中均匀分布。

几分钟后,王亚平拎出搅拌机,双手抡起如纱窗一般的竹帘,浸入混满纸浆的池中,出水时,竹帘外高内低,纸浆水一边由外向内流一边往下漏。水还未触及外面边框,他又把竹帘按进水中,再出水时,竹帘内高外低,纸浆水是由内向外流。最后,竹帘拎出水面,水已漏空,只留下一层薄薄的纸,像面膜一般贴在上面。王亚平把竹帘往旁边的案板上一贴,附在竹帘上的纸就乖乖地落了下来。之所以要抄两次水,而且抄水的方向不同,是为了让纤维形成纵横交错的网络,这样做出的纸张才有更强的韧性。

一封邻家女孩的来信

我们在大岩脚碰到一个摄像团队,在拍关于手工纸的纪录片。一位盛装的苗家美女,捧着花花草草靠近悬崖,在准备好的竹帘上放了一束花,浇了一勺纸浆。以山泉水混合草木纤维做桨,以山上的野花、田间的杂草做墨,经过搅、抄、沾、晒,再吸一点山中的清风,一张张花草纸就出炉了,在悬崖下晾晒,如同一幅幅工笔画在美术馆展出。

这种用花草入纸的新型纸,是石桥皮纸的国家级传承人王兴武在20世纪90年代发明的。从大岩脚顺河而下二十米,便是石桥村的“纸街”,王兴武的一家纸店和一家手工纸作坊——“石桥黔山造纸合作社”就坐落在这里。

王兴武家是丹寨做皮纸的世家,他高中毕业后就子承父业做起了白皮纸。20世纪90年代,手工纸在机械纸的冲击下节节败退,石桥白皮纸只剩下做炮竹纸这一块最后的阵地。屋漏偏逢连夜雨,1996年后,私人造爆竹被禁止,王兴武只能关了祖传的手工纸作坊,外出打工。

1996年底,一个到深圳打工的邻家女孩给王兴武写信,说香港有客人需要定制一种包装用的特种花草纸,问他能不能做。“怎么不能?花草纸比白皮纸的工艺要简单得多啊,只要把山里的花花草草包进纸浆就行了。”于是,香港的订单就持续不断地跟过来了。

一朝面临灭顶之灾,一朝又迎来柳暗花明。石桥手工纸的命运,如同中国传统手工艺的缩影。可叹千年传承的技术,经不住蝶翼上扇起的轻风。

石桥“纸街”临街作坊中捞纸的纸工。

纸店内各种颜色的手工纸,就像布店里染得五颜六色的布匹。每一张花草纸都是一幅花草画。丹寨石桥“纸街”上一家纸店门前贴的广告。制作花草纸,需要先采集各种植物。花草纸制成的各种笔记本。纸工正在收集手工纸的原料构树皮。

“石桥黔山造纸合作社”正是为了应对这样的“蝴蝶效应”而生。花草纸之后,云龙纸、彩蝶纸、迎春纸等上百种新纸品相继被开发出来,其中,迎春纸入选国家图书馆、国家博物馆指定的古籍文物修复专用纸,石桥黔山造纸合作社也被列入国家首批非物质文化遗产传承保护基地。但王兴武说:“这些都不是我的终极目标。”他曾专程到日本考察和纸工艺,深为叹服,“我只希望能做出日本和纸那样水平的手工纸,让石桥成为真正的手工纸之乡。”

然而,手工纸在石桥日趋濒危。我在“纸街”穿行,试图捕捉更多“手工纸之乡”的气息。石桥据说有60多家纸户,纸街是纸户最集中的地方,却只见到一家正在抄纸,另有一家纸店守店的人闲得打瞌睡,还有就是王兴武家的纸作坊,今天也没有开工。

三条若即若离的纸鲶鱼

石桥村有三处独立于村庄之外的建筑:王兴武建在穿洞中的手工纸作坊,潘老三建在村口的手工纸体验馆,余建荣建在山谷中的小木屋。

沿着村边的河道往下游走,顺着新注入的支流往前看,前方的山岩上生出一只深邃的“眼睛”,这就是石桥村的另一个标志——穿洞,一条流动着暗河的溶洞。溶洞入口隐藏着一家手工纸作坊,如同武侠小说中世外高人的隐居地,作坊的主人是王兴武。

潘老三在大岩脚开了一家纸作坊,还在风景最秀丽的村口开了一家客栈。做手工纸是祖传的手艺,潘老三有很强的绘画功底,懂得客人喜欢什么样的产品。而开客栈,则是因为手工纸不景气,潘老三在西江千户苗寨开过客栈,所以他也知道旅行者需要什么样的体验。

上午,手工纸体验者们排着队,把自己的花草纸作品摆到悬崖下晾晒,然后便到附近的苗寨游山玩水去了,回来时天色已晚,正好在潘老三的客栈中打尖住店。晚餐后,客栈中的“手工纸体验馆”灯火通明,经过一天暴晒的花草纸被收集到“潘老师”的工作台前。“白天你们自己动手,见证了一张手工纸的诞生,今晚就再见证一张手工纸如何变成一个手工笔记本吧。”在潘老三的带领下,体验者们全神贯注,生怕毁坏这凝聚了自己心血的纸张。

余建荣是一位手工纸设计师,留法归来,选择了石桥作为自己的创作基地,他在石桥村两条河流交汇处的山谷建了一座木楼。木楼门前有一座巨大的混凝土桥,从两座山峰间穿过,气势恢宏,让上游的石桥显得矮小,也让溶洞中的暗河显得柔弱。村民们每天经过时可能会抬头观望它,但它从未真正走进石桥人的生活,它的高度和它跨越的距离,让它注定不属于这里。

这三处建筑,如同他们的主人一样,像是和村庄若即若离的“纸鲶鱼”,同时也有着不同的“纸性”。

王兴武的手工纸,侧重于深挖材质本身的属性,他做的已经不再是传统意义上的古法纸。

对潘老三来说,手工纸只是媒介,他的“醉翁之意”不在于纸,而在于手工纸衍生出来的产业链。

而余建荣,更多是在拿手工纸做实验,尝试纸张作为全新艺术承载的可能,比如,用没水的圆珠笔在一摞纸上写《道德经》,或者用点燃的香在一页手工纸上烫出《汉语大词典》上的65000个汉字。“也许有人会觉得这没有任何意义。但是,如果你看到因为力度逐渐变弱,每张纸上留下的《道德经》逐渐消减时,会作何联想?看到香在纸上烫字时,字的产生伴随着纸张生命的消逝,你会有怎样的情愫?”

tips

皮纸的制作技艺

1专家研究发现,石桥古法造纸工艺流程,与明朝宋应星所著《天工开物》中记载的图解基本一致,认定是汉代到唐代的造纸工艺,距今已有一千四百多年历史。明代李时珍所著《本草纲目》记述各地名纸:“蜀人以麻、闽人以嫩竹、海人以苔、吴人以茧、楚人以楮为纸。”贵州的苗族长期以竹、楮造纸,楮树在丹寨石桥称为构皮麻(构皮树),是石桥造纸的主要原料。

2 石桥村青山绿水,为造纸提供了得天独厚的条件。这里生产的构皮纸,采用当地山上野生的构皮树作原料,造纸用水是南皋河和深山溶洞里流出的纯净水,而作坊就建在天然的岩洞之中。

3白皮纸生产历史悠久,是传统手工造纸的典型代表,它以构皮麻为原料,添加滑药(岩杉根或猕猴桃藤、野棉花根碓烂沥水)抄制而成,整个生产过程有10多道工序,主要包括:

◎麻料制作工序:削构皮麻—刮去外层晒干—水沤—浆灰—煮料—河沤—地灰蒸—漂洗—选料—碓料—袋洗等,使树皮变成棉絮状。主要工具:纸甑、踏碓和木碓、料槽、洗料袋、料耙、料杆、石灰、柴火灰等。

◎制纸:将棉絮纸浆兑水按一定的比例添加滑药,搅拌均匀,经过抄纸—压纸—晒纸—揭纸—包装的工序,制成成品。

主要工具:纸浆槽、纸帘、压纸架、刷把、纸焙等。

大师与丹寨皮纸

徐悲鸿、傅抱石在中国近代绘画史上有着很高地位,但很少有人知道,20世纪40年代,他们曾分别在贵州和四川两地进行创作,绘画所用的纸张,都是丹寨石桥白皮纸(当时也称“都匀皮纸”)。

傅抱石画人物画喜用宣纸,画山水画喜用皮纸。他1938年至1946年在四川,宣纸极难购买,贵州皮纸则到处可买到。傅抱石利用白皮纸的质地与特性,创造出独特的山水画技法——“抱石皱”,在美术界引起轰动。

徐悲鸿与白皮纸的渊源也始于抗战时期。由于战乱,宣纸紧缺,有人建议他使用都匀白皮纸,试用后,徐悲鸿发现这种纸不但质量很好,而且适于重笔的挥洒晕染,用来画马更是得心应手,此后便派专人采购白皮纸。

如何前往丹寨

黔东南是一个以苗族为主的多民族聚居地,丹寨地处都柳江、清水江上游,融合了都柳江系、清水江系苗族文化的特点,保留着古朴、浓郁、独特的民族风情。当地大小村寨里,有蜡染、古法造纸、锦鸡舞、芒筒芦笙舞等7项国家级非物质文化遗产。

贵阳、榕江、雷山都有往返丹寨的巴士,每天2-3班,车程2-3个小时。

设计师李益娇正在晾晒草木染色的手工纸。

高黎贡 纸之对弈

腾冲手工纸是战争的遗产,而我们便是奔这遗产而来。战争不完全是坏事,起码在文化传播上是如此,战争是文化交流最极端的方式,造纸术西传,就是因为大唐与阿拉伯帝国的怛罗斯之战。在和平年代,文化交流也以平和的方式进行——我们来到腾冲时,中缅边境的高黎贡山脚下,一座现代的手工纸博物馆与一个传统纸村,以纸为棋,对垒多年。这不是一次你死我活的战争,却是一次无招胜有招的意念对决。

祠堂与博物馆

高黎贡山,很多人知道这个名字是因为远征军,我们选择这里作为寻访“纸道”的目的地,也和战争有些关联:明代,一支戍边的湖南籍军队把手工纸从湖南带到这里,四百多年过去,手工纸在这些军人的故乡已经消失,却在高黎贡的庇护下,在腾冲顽强生存下来。

我们的车七弯八绕,在界头镇龙上寨村口的一个木屋前停下。木屋旁边是一个打谷场,一些妇女正在收稻谷。看到我们,一位长发美女迎了上来,她就是我们要拜访的手工纸博物馆的现任馆长刘衎衎(kàn),海归人士,有多年NGO工作经验。

这个手工纸博物馆建成于2012年,是由建筑师华黎和设计的乡建项目,想以设计加手工的方式,让乡村的经济、文化复壮。

我问刘衎衎,为何选择高黎贡山脚下的这个村庄进行乡建实验,她提了两个人名:梁漱溟和晏阳初。不难看出,她就像她所敬仰的乡建先贤一般,是个行动派。

手工纸博物馆的首任馆长龙占先,也是一个行动派。博物馆建立时,曾遭到村民的反对——馆址位于村庄入口,曾是村里的祠堂所在地,后来祠堂虽然毁了,但在村民心中还有一席之地,听说要建博物馆,村民认为这是对村庄传统的破坏。龙占先是龙上寨的老村长,他和村民们解释,手工纸博物馆不仅不是破坏,而且是对传统的继承,如今祠堂已经不在了,建一座发扬祖先技艺的博物馆,正是一种最好的缅怀。博物馆落成那天,举行了祭祀祖先的仪式,全村人都来了。自从祠堂消失之后,村民已经很久没有这样齐聚在一起。

2014年,龙占先从馆长的位置上退下来,恢复了往日的生活:种田,放牛,制烤烟。只有当有客从远方来,他才又穿上衬衫、换上皮鞋,回到博物馆,为大家讲解龙上寨和手工纸博物馆的历程,之后,或在博物馆二楼看得到高黎贡山的书房写写毛笔字,或在三楼面对稻田的露台拉拉二胡。

如今,手工纸博物馆成为腾冲手工纸的名片,也成了腾冲乡建的样板。但作为首任馆长,龙占先在博物馆的发展历程中也负伤累累,手工纸是他熟悉的技艺,但乡建却不是他熟悉的战场。离开龙上寨很多天后,我还时常想起这间小小的博物馆,想起现任馆长刘衎衎的话:“我的态度,还是像钱理群提倡的那样,做乡建,边玩边做。不希望,也不绝望。建立总是艰难,而破坏总是容易的,从来如此。”

纸事不堪回首

手工纸博物馆也兼做客栈,但只有两间客房,我们一行十几个人就被刘衎衎分派到附近的民宅。我住进了一家四合院,虽不如北京的那么精致,却风雅犹存,一株柿子树上挂满了红灯笼一般的柿子。腾冲地处西南边陲,却保存了汉文化的精髓。

黄昏,高黎贡的上空闪起几颗星,山脚下的村庄亮起几盏灯,手工纸博物馆门口的大树下站着一群小朋友,捧着手机,蹭博物馆的Wi-Fi信号,打游戏,刷微博,看电影,偶尔走进博物馆东瞅瞅西看看。手工纸博物馆是活态的腾冲手工纸作坊,记录了腾冲手工纸的工艺过程,同时也是面向村民开放的图书馆,馆内所有图书都与手工纸和高黎贡山相关。

阳光洒进博物馆,形成美妙的光影。腾冲手工纸博物馆一楼是个小型的图书馆,是村里的孩子们看书、游乐的地方。制作手工纸用的是一种名为滇结香的植物的树皮。在龙上寨,制作手工纸曾经是每个村民都会的手艺,但现在只有老人在继续。用腾冲手工纸制作的笔记本。

第二天,我在村中闲逛,巧遇手工纸博物馆的设计师李益娇。听闻我要见识最正的腾冲手工纸,看最真的龙上寨,李益娇带着我走进村庄边缘处,一个外来访客从来没到过的地方——73岁的纸户龙子秀老奶奶的家。

百年老宅院里晒着谷子,龙子秀一边晒着太阳一边分着纸。家族的手艺延续了多少代,龙子秀也记不清了,她只知道,要不是儿子因患病不能外出打工,手艺就断了。她的老伴龙叔说:纸事不堪回首,喝酒喝酒——拎出50升的塑料桶给我们一一满上。

传统技艺遇见当代艺术

同行的当代艺术家王轶琼,希望能让最传统的手工纸和当代纸发生点化学反应,于是,一堆篝火在打谷场上燃起,篝火晚会变成了以纸之名的“当代艺术现场”,村里十家纸户,每家带了一张手工纸前来。

龙上寨的小朋友,在艺术家的带领下往纸上写字——不许用笔,就用纸卷成筒,在纸上写下自己的名字,我看到其中一个让人心动的名字:龙念祖。

之后,小朋友们的想象力开始爆棚,有的用手、木棍或者树叶蘸墨书写,有的直接用篝火烧成的木炭或者没吃完的玉米粒做画笔,围着劈啪作响的篝火,用“返祖”的方式尝试书写的无限可能。“当代艺术现场”变成了“疯狂原始人”的狂欢。

我想,手工纸,或许正在也终将退出书写的舞台,甚至我们的文字最终也可能消失,但那不是我们要考虑的问题,我们只需享受当下这些出自手工的纸张给予我们的馈赠。

tips

高黎贡山

高黎贡是景颇族一个家族名称的音译,原意为“高黎家族的山”。高黎贡山位于印度板块和欧亚板块相碰撞及板块俯冲的缝合线地带,是著名的深大断裂纵谷区,山高坡陡切割深,垂直高差达4000米以上,形成极为壮观的垂直自然景观和立体气候。

高黎贡山地处怒江大峡谷,坐落于怒江西岸,是中国国家级自然保护区、世界生物圈保护区、三江并流世界自然遗产的重要组成部分。高黎贡山自然保护区东西宽9公里,南北长135公里,总面积12万公顷,素有“世界物种基因库”、“世界自然博物馆”、“生命的避难所”、“野生动物的乐园”、“哺乳类动物祖先的发源地”、“东亚植物区系的摇篮”、“人类的双面书架”的美称。

龙上寨的手工纸作坊内,手艺人正在捞纸。手工纸博物馆设计师们设计出的手工纸衍生品。龙上寨的早晨。

如何前往高黎贡山

选择公共交通工具,可以从昆明出发,抵达六库(怒江州州府),坐班车去泸水县,再从泸水坐去片马方向的班车(六库每天也有直达片马的班车),一路经过的就是高黎贡山自然保护区。

自驾或包车可选择从昆明出发沿大保高速前往保山,全程约 636公里,上保龙高速公路抵达高黎贡山自然保护区。

探访手记

只愿纸艺美如初见

如今,手工纸绝大部分被归入“非遗”范畴。而所谓“非遗”,我个人理解,是一种传统生活的投影,而村庄则是传统生活的诞生地。因此,要了解曾经最平常的生活为何突然变成老去的“非遗”,就必须回到村庄去寻找原因。

“丝路纸道”上,我们寻访的每一种手工纸都在凋零,因为孕育这些手工纸的村庄,无一例外都在凋敝。

每一种手工纸的兴起,在孕育它的村庄都能找到“胚胎”:香格里拉白地村产东巴纸,因为白地村是纳西族东巴教的发源地,而东巴纸是东巴经的载体;腾冲界头手工纸繁荣,因为当地用手工纸来包茶饼,腾冲油纸伞则用其做伞面;湖南滩头产竹纸,因为滩头年画就是在竹纸上印刷的……如今,在城镇化的大趋势下,村庄形态发生了翻天覆地的变化,随着村庄的“沦陷”,手工艺也开始消亡。

我以为,并非所有非物质文化遗产都要刻意保护,就拿手工艺来说,日本民艺大师柳宗悦在《工艺文化》中说的一句话或许可以给我们一些启迪:产生于实用,并满足实用之需要,是民艺的最大优点,“用”即为生活服务。

手工纸的美,也在于用。很多手工纸当初是为“娱神”而生:贴在门上辟邪的滩头年画,为了抄东巴经而生的东巴纸,纯粹为了祭祀用的耒阳竹纸……这些手工纸是农业文明的衍生物,如今大多已失去了“用”的功效。

在“丝路纸道”的考察中,我们所见到的手工纸,大多处于手工纸“进化树”中的原始阶段,但也依稀见到一些“蜕变者”,比如,腾冲手工纸博物馆中的三位年轻设计师刘、李益娇、武军,还有留法归来、客居丹寨石桥的手工纸设计师余建荣。他们居住在传统的手工纸村落,但他们的作品与传统纸品有着明显的疏离感,就像他们的居所,也与村里纸匠的住处完全不同。

这种疏离感,代表着“纸基因”的差异,当这种差异积累到一定程度,或许新的物种就会诞生。

行者档案

邓佳雯,GreatSeed创始人。

英国兰卡斯特大学MBA,曾在美国南加州大学Annerberg传播学院和哥伦比亚大学国际关系和公共事务学院攻读硕士。2013年初,开始关注中国非物质文化遗产,行程数十万公里,探访北京、上海、河北、云南、贵州、四川、陕西、甘肃、湖南、湖北、山东、福建等地的近百位非遗传承人,用视频、图片和文字记录他们手工技艺和生活环境的点点滴滴,聆听他们讲述鲜为人知的传承故事、当下面临的困难与挑战、面对未来的信心与希望。此次,GreatSeed带领由古纸研究专家、设计师、艺术家、记者、摄影师组成的15人考察团队,深入黔地,寻找一条手工纸的进化之路。