戒奢以俭的历史价值与现实意义研究

2016-01-19胡志伟兰州大学马克思主义学院兰州730000

胡志伟(兰州大学马克思主义学院,兰州730000)

戒奢以俭的历史价值与现实意义研究

胡志伟

(兰州大学马克思主义学院,兰州730000)

摘要:十八届三中全会前后,中共中央实施了八项规定、六项禁令以及开展了光盘行动,体现了对戒奢以俭的高度重视。从戒奢以俭的历史渊源出发进行分析,发现戒奢以俭与国家命运变化具有密切的逻辑联系;针对中国当今存在的奢靡之风,提倡戒奢以俭对中国社会发展具有巨大意义,是构建中国社会主义文化强国和实现中华民族伟大复兴的必由之路。

关键词:戒奢以俭;历史价值;社会主义文化强国

十八届三中全会前后,中央八项规定、六项禁令的广泛实施,对全国的廉政建设产生了积极而深远的影响。相关规定体现了中央对戒奢以俭的高度重视。本文以历史史实为研究起点,从文化的角度出发,分析了戒奢以俭作为一种政治文化和大众文化的存在价值,及其对构建我国社会主义文化强国的现实意义。

一、戒奢以俭的历史渊源及其与国家兴亡的联系

(一)戒奢以俭的历史渊源

习近平总书记指出:“中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思维方式和行为方式。今天,我们提倡和弘扬社会主义核心价值观,必须从中汲取营养,否则就不会有生命力和影响力。”[1]作为一种优秀的中国传统政治文化,“戒奢以俭”最早出自唐代名臣魏征为唐太宗李世民所写的《谏太宗十思疏》。在这篇文章中,“十思”的第一条、第二条和第五条都是在告诫太宗要勤俭节约,戒奢以俭。魏征采用历史规律分析法,将王朝交替、国家兴亡的历史规律用“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其源泉”的比喻作为烘托,最后回归到“思国之安者,必积其德义”。唐代以前的历代君王在创业之初,总是竭忠尽力,不敢懈怠,而一旦得志,便放纵情欲,鱼肉百姓,最后导致了王朝的覆灭。从魏征的例子可以推断出,王朝交替和国家兴亡的规律有其内在逻辑,由于“源不深”、“根不固”、和“德不厚”,而最后导致“国不安”。德是治理国家的根本因素,培德则可以天下归心、政通人和,失德就会失天下。而德的培养,其核心内容之一就是要戒奢以俭。作为一国之君的唐太宗李世民对这篇文章给予了高度重视,力行戒奢以俭、居安思危的核心思想,最终成就了贞观之治的历史盛世。

(二)戒奢以俭与国家兴亡的联系

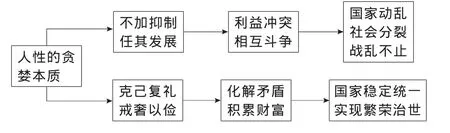

中国传统文化中,个人道德的培养极为重要。自汉以后,“德主刑辅”成为经久不衰的统治方策和治国理念。个人道德的培养是一个国家昌盛的基础,上至一国之君,下至黎民百姓,如果都能按照《大学》中所极力提倡的“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”这一套逻辑体系,那么就会天下大治,否则将会导致天下大乱。如果国君不修身,胡作非为或者骄奢淫逸,根据董仲舒天人感应理论,国家则会遭到天谴,自然灾害以及动乱就会出现。这里有一定的封建迷信成分,但是根据历史规律,亡国之君一般都昏庸无能、消极怠政,所以从一国之君的个人修养往往可以推测出一个国家的未来。对于黎民百姓来说,这也有很强的现实意义。个人能够做到勤奋上进、克己复礼则很可能实现整个家族的昌盛;然而如果骄奢淫逸,不思进取往往会招致家族的衰败。戒奢以俭就是提高个人修养的主要体现,无论国君还是黎民,能做到戒奢以俭,就能良好地处理人与物的关系,抑制自己的欲望,从而做到修身齐家治国平天下。根据战国末期著名思想家、教育家荀子的观点,一切动乱的来源是人性的贪婪,人的欲望是无限的,而现实资源是有限的,当现实资源满足不了人的欲望时,就会出现人与人、团体与团体、国家与国家之间的冲突。所以要实现社会稳定、国家繁荣,就首先要培养好个人的道德修养,个人能够处理好人与物的关系,节制自己的欲望,才能在处理人与人、团体与团体、国家与国家之间关系时保持谦和礼让的态度。

图1:国家动乱和稳定的内在逻辑

人的贪婪本质是一切动乱的根源(见图1)。所以我们可以得出结论,戒奢以俭是避免国家分裂,实现国家稳定繁荣昌盛的必经之路。

二、弘扬戒奢以俭的紧迫性

(一)当代中国的时代背景变化

随着改革开放的不断深入,当今中国人民的生活水平得到了极大的提高,但是,拜金主义、享乐主义、极端个人主义随之壮大,奢靡之风更是甚嚣尘上。国家为了防止这种不良之风,出台了八项规定、六项禁令,在全国范围内广泛开展“光盘行动”,严厉打击这种风气。笔者认为每个历史时代都会出现一个特别时期,就是在建国六十至七十年左右。随着国家政权的稳定,国民经济的逐步恢复,尤其是在建国后这一代人中的精英分子成为国家领导人的时候,往往会出现这种情况:没有经过战争考验和艰苦奋斗的国家领导人、政府官员以及平民大众都会选择过相对于自己父辈祖辈更加奢侈的生活。随着个人欲望不加节制地不断膨胀,奢靡之风在全社会疯狂壮大,然而当有限的资源无法满足人们无限的欲望时,统治阶级就会拼命剥削被统治阶级,阶级矛盾就会尖锐,各种社会问题就会涌现,最后动乱四起,国家灭亡。根据明代政治家、思想家张居正的社会治乱观:国家在建国之初,普遍民风淳朴;但是到了国之中世,国家就会开始制礼作乐、铺张繁盛,然后开始衰败。当社会之乱一旦形成,变革起来就比较难了。[2]我们国家至今已经建国六十五年左右,实施改革开放已经三十五年左右,已经积累了极大的物质财富,而且国家领导人基本上是建国后的一代人。因此,在当代中国,享受过国家稳定繁荣发展带来巨大福利的人们,能不能坚持我们祖辈父辈所留下的艰苦奋斗和戒奢以俭的优良革命传统,事关国家命运兴衰。

(二)奢靡之风对当代中国的巨大危害

习近平总书记强调:“时下经济发达了,物质条件改善了,一些党员干部却丢掉了艰苦朴素、勤俭节约的光荣传统,讲排场,比阔气,甚至大搞形式主义、政绩工程,脱离了群众,败坏了党的形象。‘历览前贤国与家,成由勤俭败由奢’。增强忧患意识,就是要求各级党员干部在任何时候、任何情况下,都把党的利益、人民的利益放在首位,不计较个人得失,吃苦在前、享受在后。这样,才能真正求实惠民,党的执政基础才会更加牢固,中国这艘承载13亿人口的大船,才能走得更好、更快、更平稳。”[3]所谓奢靡之风,一般是指花费大量钱财和社会资源追求过分享受。即古人说的“暴殄天物”、“竭泽而渔”。奢靡同正常消费和享受的区别在于,一是大大超越当时普通社会成员的生活水平;二是无度地挥霍社会财物而不能物尽其用。历史唯物主义基本原理表明:“社会存在决定社会意识,同时,社会意识对社会存在具有反作用。因此,作为社会意识形态重要组成部分的政治文化,在其形成与发展过程中,对社会和政治的发展具有反作用。”[4]奢靡之风是一种腐朽的文化,对社会和政治的发展会产生巨大的危害作用。

先秦时期思想家韩非写过一篇名为“纣为象箸而箕子怖”的故事:商王纣叫人做了一双象牙筷子。他的叔父箕子看见了十分担心,因为他觉得象牙筷子肯定不会和土制的器皿在一起使用,与之相配的必然是用犀牛角和玉做的杯子,象牙筷子和玉杯也不可能会用来盛普通的豆蔬菜类,那么必然是用来盛山珍海味,既然吃的是山珍海味,肯定不会穿粗布短衣在茅草房下用餐,肯定是绫罗绸缎的衣服无数,房子造得很高大堂皇。箕子认为这样下去就不得了了。结果五年之后,纣果然像他预见的那样亡国了。[5]不断膨胀的物欲仅仅来自于一双象牙筷子,根据人贪婪的劣根性,无限的物欲一旦被激发起来,各种腐朽的思想如拜金主义、享乐主义、极端个人主义就会沉渣泛起。于是作为一种腐朽败坏文化的奢靡之风,就会对我们国家主流政治文化——以马克思主义为指导的社会主义核心价值体系产生巨大的冲击。最终很可能会造就很多极端利己主义分子,背离所有的政治信仰,为了满足自己的私欲而无所不用其极,对国家政权稳定性都会产生冲击,甚至导致亡党亡国。东欧剧变与苏联解体的前车之鉴仍历历在目,因为苏共党员和东欧共产党员早已背叛共产主义信仰,蜕化成为极端利己主义分子。所以奢靡之风的巨大危害应该得到所有人的高度重视,而对抗奢靡之风这种腐朽文化最好的方法就是大力弘扬作为中国优良传统文化的戒奢以俭。

三、戒奢以俭与构建中国社会主义文化强国的关系

(一)文化对国家兴亡的影响

综合国力一般包括三个方面:经济力量、政治力量和文化力量。文化也称为软实力,其根本的问题即是人的问题,人的发展程度决定了一个国家文化的发展程度,而这一切都是一个国家综合实力的一部分。人的观念形态的文化,是由物质文化所决定的。但是,精神力量对物质力量的形成具有相当巨大的影响。我们的近邻日本是一个极佳的例子,日本人克服了在地理环境、人口、资源等先天的物质条件上的不足,培养了一种相当团结奋进的文化,而且十分注重人才培养和全民素质教育,在二战后的一片废墟上崛起,一度成为仅次于美国的一大经济体。

根据马克斯·韦伯的观点,入世禁欲主义为西欧资本主义的发展提供了精神动力,在《新教伦理与资本主义精神》中有过详细的描写:“当消费限制与获利同时存在时,显然会产生这样一种难以避免的实际效果,即禁欲主义的节俭使资本累积成为一种必然结果。由于人们在消费财富时受到了各种限制,所以人们渐渐地就拿财富进行生产性投资,这么一来,财富自然会因此而增加。至于消费限制对财富的增加产生了多大的影响,还没有精确的数字能够证明。不过,这两者之间的联系,在英格兰还是非常显著的,所以根本躲不过本身就具有极强洞察力的历史学家多伊尔的双眼。荷兰也发生了同样的情况。荷兰是唯一一个在七年内只由加尔文主义统治的国家,由于它的宗教圈子相对严肃、生活方式相对简朴,并且拥有巨额财富,所以它的资本大量甚至过度积累。”[6]正是这种朴素的禁欲主义文化,才使得西欧的资本得到大量积累,所以为当时的工业革命、西欧称霸全球奠定了坚实的物质基础。

(二)戒奢以俭是构建中国社会主义文化强国必由之路

建设社会主义文化强国是繁荣和完善中国特色社会主义社会的必经之路。任何社会都是一定发展阶段的政治、经济、文化的有机统一体,三个方面应该相互协调发展,任何一个方面不能出现明显的滞后,不然会导致社会畸形发展、发展停滞甚至是倒退。要想发展政治经济,一定要注重文化的发展。根据马克思历史唯物主义的观点:社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在;社会各种要素之间是相互渗透的,经济和政治中有文化,文化中也有政治和经济。社会主义先进文化属于人类政治生活中的主观意识范畴,对认识社会存在和改造社会存在具有重要的指导作用。只有在社会主义先进文化的指引下,中国特色社会政治、经济、文化才能取得协调和稳定发展。要实现文化软实力的强大,对于中国而言,其中一个十分重要的方面就是要汲取中华传统文化中的精华部分,“坚持中国特色社会主义文化发展道路,必须继承和发扬中华优秀文化传统,大力弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园。”[7]戒奢以俭作为一种优秀的中国传统文化,对构建社会主义文化强国的意义非凡。

(三)戒奢以俭与实现社会主义文化强国的具体分析

1.形成戒奢以俭的政治文化。根据美国政治家阿尔蒙德的观点,“政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和情感。”[8]政治文化通过人们的政治心理、政治意识、政治观念,决定着人们政治生活的基本指向和内容,甚至人的政治行为也被政治文化所决定。在宏观层面,政治文化可以影响政治体系、政治过程和政权合法性认同甚至政权稳定性,所以对构建塑造政治文化应给予高度重视。政治文化的功能,从根本上讲,就是政治文化在政治系统中的地位和作用。政治文化在政治系统的建立、发展、改革和瓦解的过程中发挥着巨大的影响力,人们的政治取向往往是促使政治系统改革和发展变化的动力之一,是政治系统稳定与否的影响因素。社会主义文化强国首先要实现社会主义政治文化的强大,形成一种优良的政治价值观。国家推行的“八项规定”和“六项禁令”就是在积极构建这种优秀的政治价值观。戒奢以俭的政治文化一旦形成,会对政治制度、政治行为、政治发展产生积极深远持久的影响。一个很好的案例就是上文提到的贞观之治的实现。在唐太宗李世民与以魏征为代表的群臣的积极努力下,形成了以居安思危戒奢以俭为中心的优秀的政治文化,其巨大的领导作用使得唐太宗时期的整个唐朝社会实现了戒奢以俭的大众文化,因此积累下了坚实的物质基础,才最后实现了贞观之治。所以,形成戒奢以俭的政治文化,国家领导干部率先做到戒奢以俭,是实现廉政建设、弘扬实践社会主义核心价值观、构建社会主义和谐社会、提高政治合法性认同感、维护政治系统稳定,最终实现社会主义文化强国和中华民族伟大复兴的必由之路。

2.形成戒奢以俭的大众文化。文化的根本问题是人的问题,一个国家大众文化的塑造,主要体现在其全民的素质教育与道德涵养的水平。正如上文提到的戒奢以俭与国家兴亡的逻辑联系,国家命运的变化其最根本因素还是来自于一个民族其个人道德的培养。因此一个国家大众文化的构建和国家软实力的强弱,主要还是由这个国家人民大众的道德修养所决定的。中共中央为了打击浪费而采取的“光盘行动”在中国社会已经取得了极大的成就。这项行动对构建戒奢以俭的大众文化具有极大的积极作用。因为个人如果能够正确处理人与物之间的关系,能够做到勤俭节约,先人后己,这就是一种很好的道德体现。道德才是兴国之本,国无德不兴、人无德不立。如果整个社会都能实现戒奢以俭的大众文化,那么,奢靡之风、享乐主义、拜金主义、极端个人主义将会受到极为沉重的打击。根据马克斯·韦伯的观点,勤俭节约的人们会把多余的物质财富进行生产性投资,生产力将会随之进步,为一个国家提供发展和崛起的物质基础。

四、结论

综上所述,戒奢以俭在当今中国社会构建社会主义文化强国和实现中国梦的历史进程中有重大意义,所以在当代中国物质财富已经极大丰富的今天,我们更要注意提倡戒奢以俭这种优良的传统文化,严厉打击奢靡之风,以实现中华民族硬实力和软实力的共同崛起,成就伟大的中国梦。

参考文献:

[1]中共中央宣传部.习近平总书记重要讲话读本[M].北京:学习出版社,人民出版社,2014:96.

[2]曹德本.中国政治思想史[M].北京:高等教育出版社,1999:206.

[3]林伟.习总书记强调“忧患意识”是老道理新警示[EB/OL].人民网,2012-12-11.[2014-08-25]http://cpc.people. com.cn/pinglun/n/2012/1211/c241220-19858713.html.

[4]王沪宁.政治的逻辑——马克思主义政治学原理[M].上海:上海人民出版社,2004:347.

[5]邢志华,匡志强.支配社会发展的25大人文法则[M].上海:上海文化出版社,2006:227.

[6]马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].南昌:江西人民出版社,2010:159.

[7]胡锦涛.坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路努力建设社会主义文化强国[J].求是,2012(1):5.

[8]G.A.阿尔蒙德.比较政治学[M].上海:上海译文出版社,1987:29.

编辑:董蕾

发展战略研究

收稿日期:2014-10-16

DOI:10.3969/J.ISSN.2095-7238.2015.01.014

文章编号:2095-7238(2015)01-0083-04

文献标志码:A

中图分类号:D64