论中药鉴定学的内涵与外延

2016-01-19代丽萍陈随清

代丽萍,陈随清

河南中医学院药学院 (郑州 450046)

论中药鉴定学的内涵与外延

代丽萍,陈随清

河南中医学院药学院(郑州450046)

摘要分析中药鉴定学的研究对象、研究任务与目标、研究内容与方法、研究进展与历程,阐述中药鉴定学的内涵;结合新时期新技术的发展、中药鉴定学的研究内容、发展特点、发展规律,论述中药鉴定学的外延,梳理中药鉴定学内涵与外延的关系,展望学科发展的方向。

关键词中药鉴定学;内涵;外延

学科建设是高等学校建设的核心和重中之重的任务,同时学科也是人才培养、科研积淀的基本单位。一流的学科更是打造一流专业方向,一流高校的首要条件与必要支撑。“十二五”以来,国家中医药管理局对中药学科建设尤为关注,各种措施促进了学科建设的快速发展。以学科建设为契机凝练一流的团队,建设支撑学科快速持续发展平台,是引领高校建设的根本。深入研究学科发展的历史与动态,梳理学科的内涵和外延,以内涵建设和外延建设为支撑理清思路、凝练研究方向,则是学科可持续发展的原动力。笔者结合中药鉴定学研究对象、研究任务与目标、研究内容与方法、研究进展与历程,阐述了中药鉴定学的内涵与外延,为学科建设可持续、快速发展提供支撑与保障。

1研究对象

中药鉴定学是以中药材为主要研究对象,兼顾中药饮片和中药提取物,同时涵盖了以中药材为原料的中成药、保健食品、功能食品等。其中,中药材(中药饮片)的“真伪、优劣”,是确保临床用药安全的基本保障,也是中药鉴定学一直以来的关注重点,所以中药鉴定学的核心研究对象是中药材及其饮片[1-3]。

2研究任务

中药鉴定学的研究任务是以中药基源和性状(“辨状论质”)为基础,利用现代科学技术和方法,系统研究中药的来源、鉴定方法、鉴别特征、质量标准和寻找新药等[1]。

中药鉴定学是在古代本草学的基础上形成并发展起来的[1,4]。中药用药历史悠久,由于历史沿革、本草记载粗略、同物异名及同名异物等原因,中药材混伪、代用现象严重,中药材及其饮片的“真伪”,“优劣”的鉴定是保障药材质量最关键的两个要素,一直以来都是中药鉴定的核心任务。

3研究内容

3.1核心内容

3.1.1 中药品种鉴定与整理

中药品种鉴定与整理即保障中药材及其饮片“真伪”层面的问题既是中药鉴定学的核心内容和科学内涵,也是中药鉴定学的历史任务。

从研究方法的层面上,包括原植物形态鉴别,以传统经验为传承基础的性状鉴别,20世纪70年代到80年度发展起来的显微鉴别技术及至八十年代后期逐渐兴起的理化鉴别和90年代逐渐兴起的分子鉴别技术。这些研究方法和技术为中药品种整理和鉴别搭建了研究体系,为同属近缘品种中药材的分类与鉴别提供了科学的研究方法和分类依据。2010版中国药典吸取了分子鉴别近20年的研究成果,将蕲蛇、乌梢蛇的分子鉴别收录到《中华人民共和国药典》一部,作为“真伪”评价的依据之一[5]。

围绕中药品种整理国家先后启动了多项研究专项。随着各种分析方法和技术的快速发展,也发现了一个值得深入探索的新研究方向:分子鉴别在中药真伪层面上的应用。动物药,同属多来源的植物药,混伪现象复杂,分子鉴别为传统鉴别方法难以解决的植物药的分类与鉴别提供了技术与方法,但如何在中药“优劣”的层面评价上给予方法借鉴[6-9],即应用分子评价的方法构建中药材“优劣”评价的研究模式,是亟待探讨的领域,也将为学科发展带来新的突破,是中药鉴定学的外延之一。

在显微鉴别的层面。二十世纪八十年代至九十年代中后期楼之岑和徐国鈞院士牵头开展了对213类中药材进行品种整理与质量评价的系统研究,采用基源鉴别、性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别的方法对多来源中药进行本草考证、整理与鉴别。澄清了混乱品种,逐渐形成了一套中药鉴定学稳定的研究体系,即“四大鉴别”方法[10-11]。随着体视显微镜、荧光显微技术、激光切割显微技术的发展,对中药材及中药饮片微观构造的认识进行深入研究,揭开了中药“真伪”鉴别层面上微结构研究的新篇章,是中药鉴定方法的必要补充和值得探讨的领域。因此,应用现代技术建立基于显微技术的中药材真伪鉴别评价模式是新时期中药鉴定学发展的趋势与必要补充,是中药鉴定学的科学外延,将其梳理、定位加以提炼,必将在植物药的鉴别方面有所建树。

在性状鉴别的层面上。性状鉴别应用历史悠久,并以其独特的方式被传承与应用。性状鉴别方法简单、易行,传承了“辨状论质”的传统鉴别经验与方法,根据中药的形状、大小、颜色、表面特征、质地、断面、气、味、水试、火试等与中药质量密切相关的特征,简单、快速、准确地解决中药真伪与优劣的实际问题。生物形态学是生物遗传性和环境适变性的反映,是鉴定中药品质的重要表征是中药鉴定学的有效鉴定方法和科学内涵。“辨状论质”是中药鉴定的“魂”,在传承的基础上,应用现代数码技术、信息技术中数据库构建功能与模式识别技术构建中药“辨状论质”的模式识别方法,是中药鉴定的外延[12-13]。

3.1.2中药的质量标准研究与评价

中药质量标准研究与评价是中药鉴定学的核心任务,建立适合中医临床治病特点的科学评价方法,实现从源头上确保临床用药的安全、引导临床合理用药是中药鉴定学的目标和核心内涵。

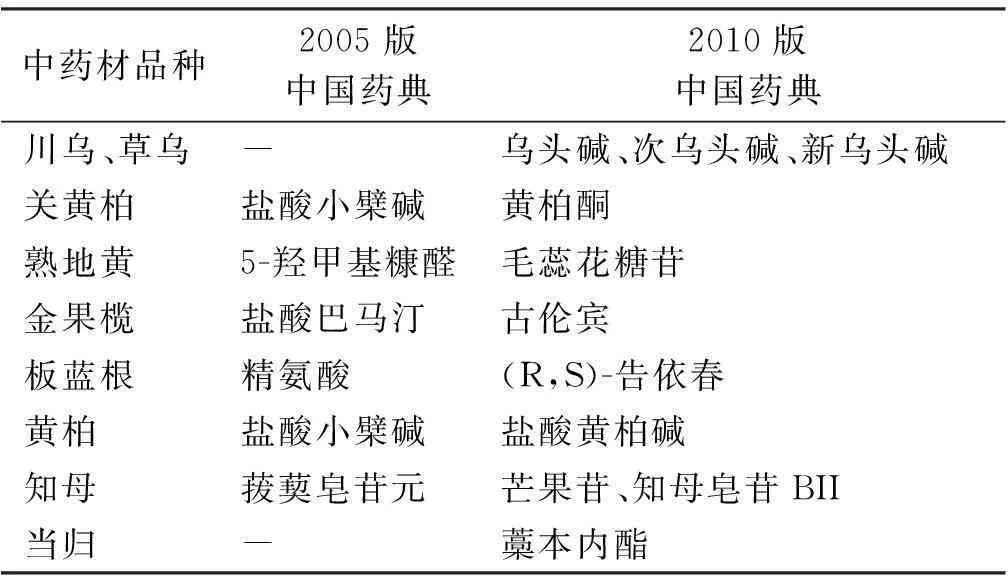

随着中药物质基础研究的深入进行和理化鉴别技术的快速发展,中药质量标准得以显著提升,比较2005版与2010版中国药典一部相关内容,不难发现,标准中更加强调了显微鉴别、薄层鉴别等专属性的鉴别方法,取消了定性显色反应和光谱鉴别法。用一种化学成分标定多种中药材的现象得以改善,中药质量标准的制定呈现了用多成分或有效成分组合的方式标定中药质量的趋势(表1-表3)[5,14-15]。

表1 薄层鉴别的种类和数量

表2 薄层色谱法采用的指标性成分

表3 HPLC(UV)含量测定品种的数量

一种植物中往往含有结构类型相似的一类成分,其中以一种或几种成分含量为主。中药多成分、多靶点的临床特点决定了其药效物质基础的复杂性,对此,有学者提出了“一测多评技术”、“特征指纹图谱技术”及针对痕量成分的UPLC-MS含量控制技术用于中药含量控制,为实现临床用药的安全、有效性提供了科学的评价模式[16-17]。

然而,由于中药物质基础的复杂性,很多药材化学成分与中医临床疗效的相关性仍不清楚,难以准确评价其质量。因此,探索中药质量控制新模式,构建适合中医临床特点的质量评价方法,是值得深思的外延。

3.1.3中药(材)的新药开发与资源的可持续利用

中药资源是我国人民防治疾病的重要物质基础,是祖国医药学宝库的重要组成部分。中药(材)的新药开发与资源的可持续利用是中药鉴定学的长期任务。

3.2相近内容

中药种质资源的分析与评价;中药材采收与加工研究;中药(材)商品质量特征的分析与评价;药品、保健品、保健食品的开发。

3.3相关内容

中药活性成分方面。中药活性成分研究与筛选;中药体内代谢的研究与分析;药用植物(动物)活性成分合成机制研究;中药活性成分的生物转化与生产。中药材品种培育与组织培养方面。药用植(动)物品种的培育与筛选;药用植(动)物的组织培养。药用植(动)物功能基因及转基因品种:药用植(动)物功能基因解析及其调控机理研究;转基因植(动)物的研究。

4中药鉴定学内涵与外延的界定

综上所述,中药鉴定学内涵是鉴定和研究中药的品种及质量,制定中药质量标准,发现和扩大新药源的应用学科。主要任务是以中药基源和传统“辨状论质”的质量要求为基础,利用现代科学技术和方法,系统研究中药的来源、鉴定方法、鉴别特征、质量标准和寻找新药等问题。

中药鉴定学外延为根据中药材的成分,特别是有效成分,以及药理药效和临床疗效等研究结果和技术方法,结合药用动植物的形态、资源情况、栽培情况等,对中药品种鉴定和质量评价的方法和指标标准进行研究,对中药资源特别是人工资源进行研究与开发。在中药“真伪”鉴别层面上,传承“辨状论质”的传统鉴别经验与方法,应用现代数码技术、信息技术中数据库构建功能、模式识别技术构建中药“辨状论质”的模式识别方法;揭开中药材及其饮片微观结构研究的新篇章,建立基于显微技术的中药材真伪鉴别评价模式;在中药“优劣”评价的层面上,引入应用分子评价的方法构建中药材及其饮片“优劣”评价的模式;探索中药质量控制新模式,构建适合中医临床特点的质量评价方法。涉及中药化学、中药药理、临床中药、中药资源、中药栽培、中药分子生物技术等领域。

中药鉴定学的内涵与外延具有传承性,同时也是与时俱进的,随着科学技术的发展与学科的分化,它们也在分化和变化。随时关注科学技术的发展,及时吸纳现代科学技术的发展成果,中药鉴定学科才能不断前进和发展。

参考文献

[1]康廷国.中药鉴定学[M].北京:中国中医药出版社,2013.

[2]肖小河,陈士林.论中药真伪优劣的客观真实性[J].医学与哲学,1989,11:31-33.

[3]张贵君.中药鉴定学[M].北京:科学出版社,2002.

[4]代丽萍,陈随清,杨晶凡,等.基于理化鉴别法的中药鉴定学教学模式的建立[J].药学教育,2013,29(2):34.

[5]中华人民共和国药典委员会.《中华人民共和国药典》2010年版一部,北京:化学工业出版社,2010.

[6]黄璐琦,王学勇,郭兰萍,等.中药材二维分子标记法及其构建.中国中药杂志,2012,37(8):1093-1095.

[7]陈士林,郭宝林,张贵君,等.中药鉴定学新技术新方法研究进展[J].中国中药杂志,2012,37(8):1043.

[8]黄璐琦,袁媛,袁庆军,等.中药分子鉴定发展中的若干问题探讨[J].中国中药杂志,2014,39(19):3663.

[9]袁媛,蒋超,黄璐琦,等.中药材分子鉴别现场运用的策略与实践[J].中国中药杂志,2013,38(16):2553-2554.

[10]蔡少青,王璇.常用中药材品种整理与质量研究·北方编第六册[M].北京:北京医科大学出版社,2001.

[11]刘萌萌,李峰.显微鉴定新技术在中药材鉴定中的应用进展[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(12):50.

[12]肖小河,乔传卓,苏中武,等.郁金类组织形态学图像的模式识别[J].中国药学杂志,1998,33(2):76.

[13]肖小河,乔传卓,苏中武,等.黄连类中药组织显微定量图像模式识别[J].中草药,1998,29(8):549.

[14]蒲旭峰.中华人民共和国药典2010年版一部增修订概况[J].中药与临床,2010,1(4):10.

[15]中华人民共和国药典委员会,《中华人民共和国药典》2005年版一部,北京:化学工业出版社,2005.

[16]赵宇新,李曼玲.模式识别在中药质量评价中的应用进展[J].中国中药杂志,2002,27(11):808- 809.

[17]龙芳,李会军,李萍,等.新技术和新方法在中药性状与显微鉴别中的应用[J].中国中药杂志,2012.

Expounding the Connotation and Extension Authentication of Chinese Medicine

DAI Liping,CHEN Shuiqing

(SchoolofPharmaceuticalSciences,HenanUniversityofChineseMedicine,Zhengzhou450046,China)

Abstract:Expounded the connotation and extension by analyzing the research objects,tasks,contents,methods,and progress of Authentication of Chinese Medicine .Combining with the characteristics and development rules of Authentication of Chinese Medicine in the new period,this article hackles the relationship between connotation and extension and prospects the development direction and trend of Authentication of Chinese Medicine.

Key words:Authentication of Chinese Medicine;Connotation;Extension

基金项目:国家中医药管理局中药鉴定学重点学科建设项目。

收稿日期:2015- 01- 30。