人力资本结构效应及其差异化研究 ——以浙江和陕西经济增长之谜为例 *

2016-01-19王海宁,姜学民

人力资本结构效应及其差异化研究

——以浙江和陕西经济增长之谜为例*

王海宁姜学民

(青岛大学 商学院,山东 青岛 266071)

摘要:本文系统地概括了人力资本结构的五种效应,即产出效应、吸收效应、外溢效应、创新效应和协同效应。从人力资本的分布、投资、层次和分工的角度探讨了不同类型的人力资本结构对经济和产业的不同影响效应。依据人力资本结构对浙江和陕西两省人力资本存量水平与经济发展背离的案例进行分析,并针对我国人力资本结构的不合理现状提出了建议。

关键词:人力资本;人力资本结构;人力资本结构效应;产业结构

收稿日期:*2015-03-08

作者简介:王海宁(1965-),男,山东海阳人,青岛大学商学院副教授,主要从事经济理论与政策,人力资本理论研究。

中图分类号:F240

文献标识码:A

文章编号:1672-335X(2015)03-0080-08

Abstract:This paper systematically summarizes the five effects of human capital structure, namely the output effect, absorption effect, spillover effect, innovative effect and synergetic effect, and investigates the different effects of different types of human capital structure from the perspective of distribution, investment, the layer and division of human capital. Based on the structure of human capital, this paper analyzes the cases of human capital and economic development deviation in two provinces of Zhejiang and Shaanxi, and puts forward the proposal for changing the status quo of China's unreasonable human capital structure.

一、引言

经济转型和经济结构的转变是现代发展经济学关于一国经济发展理论的重要组成部分。研究表明,经济增长必然伴随着产业结构的转换与升级。至于如何驱动产业升级及其发展模式,理论界对此进行了广泛的研究。比如,通过自主创新、跟进创新和引进外资等方式促进产业升级。虽然这些理论部分地解释了产业升级的机制问题,但是没有进一步探讨决定“自主创新”、“跟进创新”和“引进外资”变化的背后的本质因素。而人力资本理论为人们解释经济持续增长和产业结构升级提供了一个新的视角。Ricardo Hausmann & Jason Hwang & Dani Rodrik认为,人力资本是产业结构转型的根本和经济增长的核心。[1]虽然如此,但是仍有研究显示人力资本的效果并不十分明显。一些人力资本水平较高或人力资本高速增长的国家和地区并没有实现经济的快速增长。[2-4]比如,Temple研究显示,19世纪60年代以前的韩国人力资本(教育)投资快速增长,而经济却不景气;[5]郭继强也指出,我国在改革开放后到上世纪80年代末,陕西的人力资本强于浙江,但经济却落后于浙江。[2]

造成这一现象与人力资本理论相矛盾的主要原因之一,在于以往侧重于人力资本水平效应的研究,这一研究方法大多假设人力资本是同质的,而忽略了人力资本的结构性和异质性。因此,要研究人力资本对经济和产业的影响,人力资本的结构型效应是不容忽视的重要部分。目前,一些学者对人力资本结构效应的研究作出了一定贡献,不过,人力资本结构是多类型的,其产生的效应也是多样化的。现有的文献在实证分析时仅采用较少的人力资本结构指标,影响了人力资本结构效应的总体效果;由于目前学界还没有对人力资本的结构效应的类型作出系统的概括总结,使得人力资本结构效应的理论和应用研究受到了一定的限制。

据此,本文在概括和总结人力资本结构的五种效应类型和作用,以及对人力资本结构效应进行文献评述的基础上,探讨人力资本结构效应的差异化表现,并根据人力资本结构效应以案例的形式对浙江和陕西增长之谜进行分析,最后得出本文的结论和启示。

二、人力资本结构效应与类型

人力资本结构是指各类型人力资本之间的比例和相互作用的关系。一般讲,根据不同的目的和视角,人力资本结构大致可按照人力资本的分布结构、投资结构、层次结构、分工结构和专业结构等类型来划分。而人力资本结构效应反映的是在人力资本总量水平既定的条件下,通过人力资本的配置结构所产生的对经济和产业的影响,即它是通过优化人力资本结构的配置来提升效应,而不是通过增加人力资本积累水平和投资水平以提升效应(人力资本水平效应)。人力资本结构效应由力资本结构的产出效应、吸收效应、外溢效应、创新效应和协同效应组成。

1、产出效应是指不同类型的人力资本作为一种生产要素投入到生产过程所产生的贡献。人力资本结构强调人力资本结构内部要素的合理化以及人力资本与外部要素的匹配度。所以,合理的人力资本结构能够有效地提升人力资本的质量,既可以提高自身的生产效率,又可以提高其他要素的生产效率,它对经济和产业具有很强的产出效应。虽然通过提高人力资本的投资水平和积累水平也可以提升经济和产业的效应,但是,作为一种人力资本的水平效应,它必然会受到一定时点上的既定资源和经济条件的制约,其增长速度也会逐步递减;同时,由于人力资本水平效应主要是在假定人力资本为“同质”的条件下产生的,它就无法凸显人力资本结构条件下的高质量人力资本对经济和产业的显著性影响。

2、吸收效应是指不同层次的人力资本对知识和经验的学习和吸收能力。人力资本结构由不同层次、不同质量的人力资本构成。高层次和高质量的人力资本(包括高知识、高技术、高技能和企业家人力资本)具有较强的学习能力和吸收能力。人力资本吸收效应的大小取决于人力资本的质量。在人力资本存量水平既定的条件下,人力资本的结构越合理,人力资本的质量就越高。相反,即便人力资本存量水平很高但质量较低,也不会对知识、技术和经验具有很强的吸收能力。

3、外溢效应是指不同层次的人力资本对他人和社会传授和传播知识、技能、经验和技术等的能力。人力资本结构由不同层次的人力资本组成,它们各自的外溢效应也不同,层次越高的人力资本其外溢效应就越大,对社会的贡献自然就越大。比如,拥有丰富专业知识的人力资本,有条件也有能力将专业知识传播给周围他人和社会,并使其从中受益。所以,异质型人力资本,包括知识型、技能型、技术型和创新型人力资本比一般型人力资本所创造的外溢效应要大。

4、创新效应是指不同层次的人力资本对技术、产品、市场、管理和组织等的“创造性破坏”。一般而言,技能型和技术型人力资本倾向于技术创新;企业家人力资本是市场创新和组织创新的积极推动者。创新包含了技术创新、产品创新、市场创新、管理和组织创新等。创新效应一般只能在较强的吸收效应和外溢效应的基础上产生。创新更多的是由智能型人才即异质型人力资本而非一般型人力资本“创造”出来的。

5、协同效应是指不同层次的人力资本对生产要素的有效配置和协调的功能。人力资本作为一种特殊性的生产要素,能够通过资源配置推动产业结构调整和升级,以达到“1+1>2”的协同效应。政府人力资本从宏观层面组织、协调并推动经济发展和产业的转型升级;富有创新精神的企业家人力资本从微观层面上组织协调各种层次的人力资本和生产要素以推动企业和产业的发展

三、人力资本结构效应的文献评述

人力资本包含了人力资本的水平(人力资本的积累水平和投资水平)和人力资本结构两大类。对人力资本结构效应的评述,自然要进行人力资本结构效应和人力资本水平效应的比较分析。

相对于人力资本水平,合理的人力资本结构对产出和产业更具促进作用,从而具有更强的效应。Murphy 等是较早研究人力资本结构效应的学者,他认为人力资本的合理分配对经济增长有着重要的促进作用。[6]这一研究突出了人力资本结构效应的重要性。Castello和Domenech指出,即使人力资本平均水平相似,人力资本结构的差异也可能导致经济发展的巨大差距。[7]Vandenbussche 等将人力资本对生产力增长的贡献分为水平效应和结构效应。分析发现,技能水平越高,就越能提升人力资本对产出的效应。[8]Manca对人力资本结构效应和水平效应进行了研究和比较,发现前者比后者更能影响技术吸收和创造,从而更能影响经济增长与发展。[9]Sequeira、Manca着重分析了人力资本内部结构效应,指出工程和技术类的人力资本比其他类的人力资本对经济增长的贡献更大,从而人力资本效应更强。[10-11,9]Sepueira用高技术人力资本与低技术人力资本比率作为衡量人力资本结构的指标,估计经济增长与人力资本构成的相关关系,结果表明这一比率与经济发展水平始终存在正相关关系。[10]

许多国内学者也研究了人力资本结构在经济增长和产业升级中的作用。[2,12]张俊莉认为,即便一个国家或地区具有较高水平的人力资本存量,但其结构不合理的话,也会影响产业结构的形成和变化。[13]这就意味着人力资本、人力资本结构分布的不平衡会导致各区域间经济增长和产业结构的差距扩大。[14]在人力资本数量、质量及其结构上有比较优势的区域,其产业结构转换能力就越强,经济增长就越快。陶小龙则通过对中国的实证分析也得出了在影响省际经济发展水平的人力资本因素中结构效应比水平效应具有更强的解释意义的结论。[15]

综上,国内外文献对于人力资本结构效应和水平效应的评估,显示了人力资本结构具有较高的效应水平,对经济增长和产业结构提升的作用更突出。

四、人力资本结构效应的差异化表现

人力资本结构一般根据分布结构、投资结构、层次结构、分工结构四个方面进行划分,每一类的结构效应机制和作用对象是有差异的。具体包括:

1、人力资本分布结构。它是衡量人力资本总量在一个社会不同人群间的分配状况,以说明教育不平等状况。它是研究人力资本结构的重要指标,该指标一般采用教育基尼系数和教育标准差来衡量。人力资本分布结构的影响,在于人力资本分布不均等不利于知识和技术吸收、创新与扩散,也影响收入分配,从而影响经济增长和产业结构的升级。Birdsall和Londono根据受教育年限的标准差,对43个样本国家进行研究,表明教育不平等对于总体经济增长具有负相关效应。[16]Thomas等则以教育基尼系数对1960-1990年85个国家面板数据进行研究,也得出了类似结论。[17]国内一些学者对中国的人力资本分布结构及其影响也进行了分析,结果表明,我国整体人力资本基尼系数较高,阻碍了经济增长和产业升级;各区域的教育不平等现象是造成各地区经济发展差异的重要因素。[18-19]

2、人力资本投资结构。它是依据对不同人力资本类型,如教育、培训、医疗保健和人口迁移等形式的投资而提出的。如何安排和配置不同类型的投资比例,直接关系到人力资本投资结构对经济和产业的影响程度。一般认为,在人力资本投资结构中,教育和培训对经济的影响最大,其次是人口迁移和健康。[20]在我国,教育和培训的投入与其他主要国家相比,虽然处于较低的水平,但是近年来发展规模和速度较快。事实上,教育投资与固定资产投资对经济增长的影响几乎是同样重要的,而且,可以预见伴随着经济增长和产业的提升,其作用会越来越显著。然而,相对于教育和培训、医疗保健,特别是人口迁移所产生的作用并未引起国内学界,尤其是政界的足够重视。就人力资本流动的影响而言,它是一个国家和地区经济发展与产业升级不可缺少的重要因素,甚至在一定的经济环境下,它能成为经济发展的直接推动因素,而人们往往忽略了它的作用。人力资本的流动,实际反映了人力资本在产业间的流动,特别是高质量的人力资本的流动,有利于知识和技术的外溢和吸收。但是,从中国人力资本流动的现状看,由于户籍制度等因素的存在,使人口在产业间的流动受到了一定程度的限制。

3、人力资本层次结构。它是反映构成人力资本总量的不同受教育程度的人才构成比例。在实证研究中,受教育年限法由于数据的易得性而被广泛运用。一般认为,随着人均受教育年限的不断提高,人力资本结构不断优化升级。人力资本层次结构的影响表现出以下的突出特征:

第一,虽然人均受教育年限的不断提高可以提升人力资本的积累水平,但并非人力资本的层次越高就越能促进经济和产业的发展。人力资本的层次需要与一定的经济发展阶段相匹配。两者的匹配度越高,人力资本的层次结构就越合理,其发挥的效应也就越大。研究认为,贫穷国家的初级阶段的人力资本积累与经济增长率之间存在正相关;中等收入发展水平国家的中级阶段的人力资本积累与经济增长率存在正相关;发达国家高级阶段的人力资本积累与经济增长率存在正相关。[21]就中国的现状来看,阚丽新利用31个省的面板数据,将人力资本按照教育程度(小学教育、初中教育、高中教育和大专以上教育)等级分析人力资本层次结构对经济结构转型的作用。研究表明,增加较贫困地区的高中教育有助于向第二和第三产业转移;而增加较富裕地区的大专以上教育水平的投资会促进向第三产业转移。[22]可见,合理的、优越的人力资本层次结构要求它与经济和产业结构相匹配,不是人力资本的层次越高就越好,产生的效应就越大,相反,盲目地提升人力资本层次,可能会引起人力资本的闲置和浪费。

第二,既定的人力资本层次对经济影响的贡献是递减的。任何生产要素,包括人力资本及其决定的技术要素都不能摆脱报酬递减规律的制约。国内学者胡永远的实证研究发现,在中国,初等教育和中等教育的人力资本贡献率分列为第一和第二位,但是这两者的贡献率都趋于下降,尤其是贡献率最大的初等教育下降得更快,虽然高等教育的贡献率最低,但是其贡献率趋于上升。[23]国外学者Wei Chi和Xiaoye Qian分析了不同等级教育水平的人力资本对技术创新的影响,认为大学以上教育水平的人力资本对技术创新的贡献最大,但这种影响逐渐降低。[24]

第三,不同的人力资本层次对不同产业,乃至不同区域的产业的影响具有差异性。从不同的产业来看,研究发现,我国受教育程度为初中级以下的基础人力资本是第一、第三产业增长的主要驱动力,受教育程度为高中、中专及以上的专业人力资本对第二产业增长渐具显著性;[25]王健和李佳根据拥有高等学历和中学学历人口在总人口中所占的比重,经过分析发现,中学学历人力资本对产业结构升级的影响远大于高等学历人口的人力资本。但是,高等学历人力资本对产业结构升级的影响稳定且显著为正。[26]从不同的区域来看,我国东部地区的人力资本结构(初等、中等、高等教育)与产业结构显著性相关,而在中西部地区的效应不够明显。[14]

4、人力资本分工结构。根据人力资本的社会分工和性质,人力资本结构分为一般型人力资本、技能型人力资本、技术型人力资本、管理型人力资本(包括政府型人力资本、企业家型人力资本和其他的组织型人力资本)等。后四者又可称为异质型人力资本或创新型人力资本。异质型人力资本通过其本身较强的吸收效应、外溢效应和创新效应影响技术与创新,继而推动经济增长和产业提升。技术创新型人力资本是技术创新的主体,对提高工业产业的自主创新能力起着关键性的作用;而技术创新的扩散效应是增强集群整体创新能力的重要途径;异质型人力资本是产业聚集的重要影响因素,并且推动产业价值链处于高端环节。特别是,高品质人力资本能够最容易形成高科技产业集聚的竞争力;企业家人力资本是集群创新的主要推动力量和集群制度创新的发动者。随着社会竞争的加剧,异质型人力资本对经济和产业发展的作用会越来越强。研究表明,目前中国异质型人力资本相对短缺。创新型人力资本对中国高技术产业经济增长的贡献率整体偏低。在我国目前产业转型的关键时期,人力资本结构对支撑产业结构由劳动密集型向技术密集型升级的作用并不明显。[27]

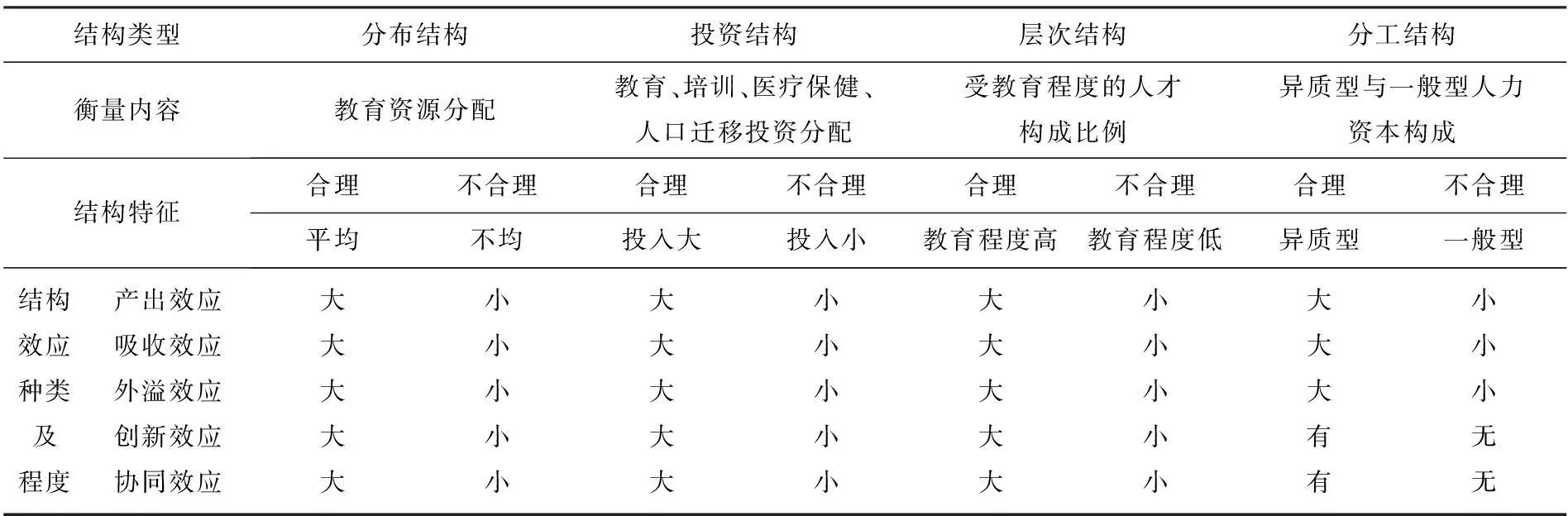

以上分析可见,每一种类型人力资本结构效应具有一定的差异性,它们表现出不同程度的产出效应、吸收效应、外溢效应、创新效应和协同效应。因此,每一种人力资本结构类型并不能全面说明人力资本结构的效应,只有将它们综合起来才能比较全面地解释人力资本对于经济增长和产业升级的作用。

表1对比分析了不同人力资本的结构效应。它包含人力资本结构的四种类型和每一类型所衡量的内容、特征及其效应程度。需要说明的是,人力资本结构的特征有两部分构成,一是结构是否合理,二是每一结构类型的自身特征;人力资本结构效应的程度用“大”与“小”和“有”与“无”表示。表1显示,如果人力资本的分布结构、投资结构、层次结构和分工结构配置越合理,每一种结构的产出效应、吸收效应、外溢效应、创新效应和协同效用就越大或者存在,否则就越小或者不存在;如果教育资源分配越平均,教育、培训、医疗保健和人口迁移投资越大,受教育程度的人才构成比例越高,异质型与一般型人力资本占比越高:其相应的五大效应就越高或者存在;否则就越低或者不存在。特别是,只有异质型人力资本才能够创造出创新效应和协同效应,而一般型人力资本是无法创造出以上两种效应的。

表1 不同的人力资本结构效应对比

五、案例分析:基于人力资本结构效应的浙江和陕西增长之谜

对比浙江、陕西两省的经济增长会发现,1979—2002年间,浙江人均GDP年均增长率为12.08%,陕西为8.08%,两省的人均GDP水平从1978年的大体相当发展到2002年浙江是陕西的2.95倍多,到2001年浙江人均GDP全国排名第4,而陕西排名第23(表2)。分析这一现象产生的原因,既不是自然资源和实物资本,也不能笼统地归因于人力资本水平。[28-29]浙江在医疗卫生保健状况、受教育程度、科技人员与科研投入水平等众多人力资本指标上均明显低于陕西。[30]这就产生了人力资本与经济增长背离的现象。这也说明了人力资本投资和积累水平所体现的水平效应并非总是能够有效地解释经济的增长问题。分析两省经济差距的原因应该从人力资本结构方面寻找答案。

1、两省的人力资本分布结构的差异。表2显示,虽然在1990-2001年间陕西人口平均受教育的年限高于陕西,但是浙江的教育基尼系数低于陕西,说明其教育资源的分配状况相对公平,根据教育基尼系数越低就越能促进经济增长的理论假说,浙江经济发展的动力更强。而陕西的教育人力资本水平虽然较高,但其分布结构不合理,在一定程度上阻碍了经济发展。朱晓明实证分析了20世纪90年代两省的教育水平对经济增长的影响,结果表明,浙江省教育水平对经济增长的影响尽管尚未完全发挥出作用,但是比陕西省更为显著。尤其是短期教育水平变化对浙江省经济增长的正向推动作用相当明显。不仅如此,浙江省教育水平对本区域经济增长的影响还表现在“后发优势”效应强于陕西省。[30]

表2 浙江省、陕西省平均受教育年限(Aey)、教育基尼系数(Egini)

注:资料来源于Aey、Egini:李秀敏,“人力资本、人力资本结构与区域协调发展——来自中国省级区域的证据”,华中师范大学学报(人文社会科学版),2007年第3期;人均GDP排名:根据中国统计年鉴、浙江、陕西统计年鉴计算。

2、两省的人力资本的流动状况的差异。人口总是从落后地区流向发达地区,而发达地区的经济发展与外来人力资本的流入有着显著的相关关系。研究表明,流动人口每增加1%,会导致地区GDP增长0.54%,另一方面,地区GDP每增长1%,会促进区内流动人口增加0.52%。[31]这说明,人力资本的流入与区域经济发展之间存在着互为因果的关系。1978-1987年和1996-2003年浙江和陕西的流动人口年均增长率分别是7.36%、4.22%和5.1%、3.8%。[32]表3显示了浙江、陕西两省1990—2000年的相对人口迁移潜力(%),说明这期间陕西人口迁出潜力较大,而浙江人口迁入潜力较大。*理论人口与实际人口之差称为绝对迁移潜力,绝对迁移潜力与实际人口之比称为相对迁移潜力。潜力为正代表人口必须迁入同数,为负则必须迁出同数。绝对值越大。绝对迁移潜力就越大。

表3 浙江、陕西相对人口迁移潜力(%)

注:资料来源于王德、朱玮、叶晖,“1985—2000年我国人口迁移对区域经济差异的均衡作用研究”,人口与经济,2003年第6期。

改革开放以来,由于东西部地区经济的差距,西部地区的人力资本大量流入到东部地区,使陕西省成为人力资本的输出地,而浙江省成为人力资本的输入地。比如,1988年约77%的应届毕业生在省外就业,而且由于地区经济发展的差距,陕西高校中青年骨干教师大量流向发达地区,而且这种现象仍有加剧的趋势。[33]浙江省人口流动具有以下特点:以上世纪九十年代中期为界,之前流入省内的人口小于流出省外人口,而之后伴随着经济快速发展,省外流入人口逐年增长,并且开始超过省内流出省外的人口,从净流出变为净流入。第五次人口普查与上次人口普查相比,省际迁入人口增长了7.53倍,在全国仅次于广东而居全国第二。在迁入的人口中,受过较高教育的人口所占的比重明显提高。相反,迁入人口中小学或文盲人口的比例又明显降低。[34-35]

可见,浙江和陕西两省的经济差距与它们的人力资本流动存在一定的关系,陕西省的人力资本流出阻碍了其经济的发展;而浙江省在上世纪九十年代以后存在人力资本的流入,促进了其经济的发展。但是,为什么九十年代以前在浙江的人口流出期间其经济又快速增长呢?这其中主要的原因在于外出劳动力从事个体经营和商业,扩大了原始资本积累,最终反哺本区域的私营经济发展。即从事“人力资本流动+商业经营”的模式;而西部区域包括陕西省的人口迁移仅仅是“人力资本流动”模式。

3、两省企业家人力资本规模的差异。企业家人力资本作为异质型人力资本的重要组成部分,是创新、生产要素有效配置的协同者和产业聚集的推动者。只有它才能够创造出人力资本结构的上述五种效应。浙江省的工业化和市场化是一个自下而上的民间发动的诱致性制度创新,因而企业家人力资本的发展更加迅速。这是浙江经济快速发展的一个重要因素。

考察改革开放至二十一世纪初企业家人力资本的作用,可以通过这期间乡镇企业的发展状况反映出来。因为在改革开放早期阶段乡镇企业的经济效率要明显强于国有企业。事实上,陕西省与浙江省经济的差距也表现为乡镇企业发展的差距。虽然这期间两省的乡镇企业数量差距不大,但是企业就业人数和产值差距非常明显。比如,浙江省乡镇企业历年来均占总的就业人数的30%以上,而乡镇企业的总产值增速历年来一直是浙江省GDP的两倍以上;而陕西乡镇企业的就业人数仅占总数的20%左右,乡镇企业的总产值增速也仅是GDP的1.2倍左右,与浙江省的差距十分明显。从乡镇企业总产值比较来看,浙江省的是陕西省的6倍以上,九十年代中期竟达到过9倍多。以上数据从侧面说明浙江省企业家人力资本水平要明显强于陕西省。[30]

早期两省的民营企业的数量、从业人员、注册资金和经济效益的规模也反映了两省的经济差距。在1992—2002年间,浙江省民营企业的户数总量一直高于陕西省(见表4)。浙江省个体工商户一直比陕西省多100万户左右,到2002年浙江省私营企业多出陕西省16.73万户。浙江省民营企业的从业人员总规模一直高于陕西省。浙江省个体工商户从业人员一直高出陕西省100万人左右,1995年则高出154.40万人;到2002年,浙江省私营企业从业人员已高出陕西省近300万人。浙江省个体工商户、私营企业注册资金总规模一直高于陕西省,且差距仍在扩大。浙江省个体工商户注册资金最多时比陕西省高出250多亿元,私营企业注册资金最多比陕西省高出近1500亿元。浙江省民营企业经济从1992年总产值为123.92亿元增加到1999年的3993.39亿元,年均增长64.23%,陕西省仅从17.64亿元增加到172.47亿元,年均增长为38.5%。[36]

企业规模是内生于经济结构和企业家素质的。[37]它反映了企业家人力资本水平的高低。通过比较早期的乡镇企业和民营企业的发展状况,可以看出,浙江省的企业家人力资本高于陕西省。也从一定程度上解释了两省经济发展的差距。

表4 浙江、陕西民营企业户数(万)及变化(%)对比

注:资料根据中国统计年鉴、浙江省、陕西省统计年鉴 ( 1993-2003) 相应年份数据计算整理得到。

应该承认,物质资本的投资率对两省经济增长的影响也相当明显,相对于浙江省而言,陕西省投资率带动经济增长的作用较为薄弱,这也是陕西省经济发展不如浙江省的一个主要原因。虽然如此,研究显示,物质投资增长率对经济增长影响的不同主要来自于物质资本投资和人力资本投资组合匹配比例。一方面,浙江省人力资本存量与物质资本投资之间的匹配关系要好于陕西省;另一方面,浙江省人力资本存量与物质资本投资的开放性较强呈,两者的结合进一步放大了“协同效应”。而陕西省的人力资本存量与物质资本投资之间却缺乏有效的匹配和开放性,说明陕西省要素组合效率低于浙江省。[30]由于要素组合效率主要取决于企业家人力资本的协同效应,所以两省的投资率对经济的影响差异也突出反映了两省企业家人力资本的差距。

以上案例说明,从教育基尼系数、人力资本流动、企业家人力资本和协同性四个方面解读人力资本结构,可以比较充分地解释改革开放至二十一世纪初这一期间陕西省人力资本存量水平高于浙江省而经济发展却存在背离的现象。进一步表明,人力资本对经济的影响,不仅表现为人力资本的水平效应,更重要的表现为人力资本的结构效应。

六、结论与启示

人力资本的结构效应在解释经济增长和产业转型的变化时能够弥补人力资本水平效应的不足。人力资本的结构效应主要表现为产出效应、吸收效应、外溢效应、创造效应和协同效应。人力资本的结构效应具体主要通过人力资本的分布结构、投资结构、层次结构、分工结构四个方面体现出来,每一类型的人力资本结构效应是各有差异的。

中国人力资本结构效应较低,表现为人力资本的结构仍不合理。从人力资本分布来看,各地区教育资源分布不均;从人力资本投资来看,表现较差的是人力资本流动性不足;从人力资本层次结构来看,人力资本各层次与经济和产业结构匹配度不高,高层次人力资本较少;从人力资本分工结构来看,异质型人力资本难以持续地推动经济增长和产业升级。

研究人力资本对经济和产业的影响,即人力资本结构效应,应该从人力资本的分布结构、投资结构、层次结构、分工结构四个方面综合考察,而不能局限于某一方面。针对我国人力资本结构效应较低的现状,应该加强教育资源的合理分配,将教育资金倾斜于教育资源落后地区;逐步取消限制人口合理流动的行政措施,特别是要鼓励异质型人力资本的流动;进一步加强人力资本与经济发展和产业的有效配置;积极创造有力的条件,大力发展技能型、技术型和创新型人力资本。

注:本文受2015年度青岛市社科规划项目“青岛市金融人力资本对产业升级的效应分析”(QDSKL 1401022)和2015年度青岛市软科学项目“人力资本质量对经济增长的贡献研究—以青岛市为例”(KJZD-14-5-ZHC)资助。

参考文献:

[1] Ricardo Hausmann, Jason Hwang,Dani Rodrik. What You Export Matters[J]. Journal of Economic Growth,2007,(12):1-25.

[2] 郭继强.人力资本投资的结构分析[J]. 经济学季刊, 2005,(3):689-705.

[3] 廖楚晖.中国人力资本和物质资本的结构及政府教育投入[J].中国社会科学,2006,(1):23-33.

[4] 靳卫东.山东省产业结构优化升级中的人力资本适配性研究[J].科学与管理,2011,(4):60-63.

[5] J.Temple. A Positive Effect of Human Capital on Growth[J].Economic Letters,1999,(65):131-134.

[6] Kevin M. Murphy, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny. The Allocation of Talent: Implications for Growth [J].The QuarterlyJournal of Economics, Vol.106, No.2(May,1991):503-530.

[7] Castello A, Domenech R. Human capital inequality and economic growth: some new evidence[J].The Economic Journal, 2002,(112):87-200.

[8] Vandenbussche, PhilippeAghion, Costas Meghir. Distance to Technological Frontier and Composition of Human Capital[Z/OL].http://www.merit. unimaas.nl/workshop/aghion.pdf.

[9] Fabio Manca. Human Capital Composition and Economic Growth at a Regional Level[R/OL].http://www.ub.edu/irea/working_papers/2009/200913.pdf.

[10] Tiago Neves Sequeira. Human capital composition, growth and development: an R&D growth model versus data[J].Empirical Economics,2007,(1):41-65.

[11] Tiago Neves Sequeira. Human Capital Composition, Growth and Development in an R&D Endogenous Growth Model[R/OL].http://fesrvsd.fe.unl.pt/WPFEUNL/WP2003/wp434.pdf.

[12] 余长林.人力资本投资结构与经济增长:基于包含教育资本、健康资本的内生增长模型理论研究[J].财经研究,2006,(10):102-112.

[13] 张俊莉.西部地区产业结构与人力资本结构协同现状及对策研究[J].甘肃社会科学, 2004,(4):170-174.

[14] 张国强,温军,汤向俊.中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级[J].中国人口资源与环境,2011,(10):138-146.

[15] 陶小龙.区域经济发展差异的人力资本效应研究—基于2000-2008年我国省际数据的水平效应与结构效应对比[J].商业时代, 2011,(15):123-125.

[16] Birdsall N,Londono J. Asset inequality matters: an assessment 0f the world bank of approach to poverty reduction[J].American Economic Review, 1997,(87):32-37.

[17] Thomas V, Wang Y, Fang X. Measuring education inequality: gini coefficients of educationWorld Bank Institute,2000.

[18] 李亚玲,汪戎.人力资本分布结构与区域经济差距—一项基于中国各地区人力资本基尼系数的实证研究[J].管理世界,2006,(12):42-49.

[19] 魏下海,李树培.人力资本、人力资本结构与区域经济增长—基于分位数回归方法的经验研究[J].财贸研究,2009,(5):15-23.

[20]罗良清,尹飞霄.人力资本结构与经济增长—基于普通面板模型和门槛回归模型的实证研究[J].江西财经大学学报,2013,(2):63-72.

[21] Judson. Inflation, volatility and growth[R].American economic association,2002(1).

[22] 阚丽新.人力资本结构对经济结构转型的影响[J].高等财经教育研究,2013,(4):82-87.

[23] 胡永远.人力资本与经济增长:一个实证分析[J].经济科学,2003,(1):54-60.

[24] Wei Chi, Xiaoye Qian. The role of education in regional innovation activities: spatial evidence from China[J].Journal of the Asia Pacific Economy, 2010,(15):421-436.

[25] 胡春林,彭迪云.基于人力资本贡献的产业结构转型路径研究—以广东省为例的实证分析[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2012,(2):84-89.

[26] 王健,李佳.人力资本推动产业结构升级:我国二次人口红利获取之解[J].天津财经大学学报, 2013,(6):35-44.

[27] 唐辉亮.人力资本结构、技术资本配置结构与产业转型升级能力研究[J].统计与决策, 2014,(2):106-108.

[28] 王文博.陕西高校技术产业的现状、问题及对策[J].当代经济科学,1996,(4):74-80.

[29] 王忠明,郭立宏.求解陕西发展之谜—陕西科技优势与经济滞后的经济学思考[J].西北大学学报(哲学社会科学版),1997,(4).

[30] 朱晓明.人力资本差异性与区域经济增长——以浙江、陕西两省为例[D].杭州:浙江大学,2005.

[31] 王智勇.流动人口与经济发展——基于地级市数据的研究[J].现代城市研究,2013,(3):12-20.

[32] 段平忠,刘传江.人口流动对经济增长地区差距的影响[J].中国软科学,2005,(12):1-12.

[33] 丁云祥,张文耀,吴克强.陕西高等教育效益外溢与成本补偿问题探析[J].山西财经大学学学报(高等教育版),2000,(3):11-13.

[34] 叶菊英.浙江省流动人口的现状分析与思考[J].浙江学刊,2010,(4):218-223.

[35] 孙胜梅,吴云山,黄洪琳.浙江省迁入人口的现状、特征与思考[J].浙江社会科学,2004,(2):100-105.

[36] 孙早,刘靠柱.中国东西部地区民营企业发展绩效比较—基于浙江省与陕西省经验的实证分析[J].经济评论,2004,(6):31-38.

[37] 小艾尔弗雷德·D. 钱德勒.看得见的手——美国企业管理的革命[M].北京:商务印书馆,1987.

A Study on Differential Effect of Human Capital Structure

Wang HainingJiang Xuemin

(School of Business, Qingdao University, Qingdao 266071, China)

Key words: human capital; human capital structure; human capital structure effect; industrial structure

责任编辑:王明舜