新生代农民工工作—家庭冲突对主观幸福感的影响

2016-01-19宋萍郭桂梅

宋萍+郭桂梅

摘要:以新生代农民工为研究对象,以问卷调查分析的方式探讨了新生代农民工工作-家庭冲突和社会支持对其主观幸福感的影响,并考察了社会支持对农民工幸福感的调节作用。通过层次回归以及调节效度检验发现:(1)工作-家庭冲突中WIF时间冲突、FIW压力冲突以及WIF行为冲突对主观幸福感具有显著的负影响;(2)主观支持和对支持的利用对主观幸福感具有显著的正影响;(3)通过回归分析也证明了社会支持可以调节工作-家庭冲突三维度与主观幸福感的关系。指出通过企业帮助、政府支持及农民工自身调解可以缓解工作-家庭冲突矛盾。

关键词:新生代农民工;工作-家庭冲突;主观幸福感;社会支持

中图分类号:C913;F323.6文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)01-0014-07

引言

党的十八大提出解决农民工问题要“从人文关怀走向制度设计”,并提出要努力追求民生幸福。将主观幸福感加入民生指标,充分反映出党与政府对农民工的关注[1]。居民幸福感是度量社会是否和谐的“晴雨表”,也是衡量和谐社会以及幸福建设成果的重要指标[2]。根据2013年《新民周刊》的最新统计,新生代务工者(1980年以后出生)大约有 8 487 万人,占外出务工者的 58.4%。相比国企和集体企业的员工总数,其数量规模已经远远超过并且逐渐上升为我国产业工人的主力军[3]。所以,探讨新生代农民工的主观幸福感状况及影响因素具有重要的现实意义。

已有许多学者关注新生代农民工主观幸福感问题,如夏晶等通过层次分析模型,得出薪酬、工作与生活的环境、人际关系、社会融入、劳动时间、自身发展等7个因素对新生代农民工主观幸福感产生影响[4]。刘雪梅通过调查湖北省新生代农民工得出,工作-家庭冲突对其工作绩效有负向影响,其中组织支持充当调节角色[5]。贺爱忠通过服务行业的群体层次回归分析得出利益集与新生代农民工任务绩效呈正相关,主观幸福感在这个影响中发挥中介作用[6]。近几年对新生代农民工的研究已经逐渐开展,但对于主观幸福感的影响机制探讨仍待加强。

由于新生代农民工刚开始拥有家庭或者爱情,需要情感的倾诉,时间的付出,而“劳动合同签订率低、社会保险参与率低、工资水平总体偏低”“工伤多、加班多、职业病多”使得他们工作时间长、工作收入低、接触面窄,从而造成了这一群体的情感和生活的困扰。这种长期以往的困扰使得工作-家庭的矛盾升级,大大影响了他们对幸福的主观感知。对社会支持主观、客观的感受度和对其利用度上不同的群体或者人具有差异,其身心健康与其对社会支持度的感知之间的关系密切[7]。新生代农民工这一特殊群体正处于职业起步阶段,他们在未来奋斗中呈现出的工作与家庭之间的冲突是否对主观幸福感产生消极的影响,社会支持在其中扮演什么角色?正是本文要探讨的问题。

一、相关研究及概念界定

(一)工作家庭冲突对主观幸福感的影响

Greenhous等认为工作-家庭冲突是指工作角色和家庭角色给个体带来的压力是不可协调的[8],他还将工作-家庭冲突分为时间冲突、压力冲突和行为冲突三种形式,即时间冲突代表时间的有限性使个体无法满足两个角色的需求;压力冲突则分为家庭与工作两个方面,家庭冲突包括夫妻之间的分歧、矛盾等,而工作冲突则为工作需要、领导的支持度等等;而行为的冲突则是因为角色的行为特征与另一个出现分歧或者不兼容。这个理论还提出了工作-家庭冲突以及家庭-工作冲突这两个维度,即工作对家庭的冲突干扰是因为因工作的需要而产生的两者间的冲突,而家庭对工作的冲突干扰则因为家庭的需要而产生家庭和工作之间的冲突。Carlson等将工作对家庭冲突以及家庭对工作上的冲突在Greenhous的工作家庭冲突三维度进行了扩展成为为六个维度,工作-家庭时间冲突、工作-家庭压力冲突、工作-家庭行为冲突、家庭-工作时间冲突、家庭-工作压力冲突和家庭-工作行为冲突等[9]。本研究引用了Carlson的概念即工作-家庭冲突六个维度。

主观幸福感(Subjective Wellbeing)简称SWB,是个体按照自己的标准对其生活质量的总体性评估。主观幸福感具有:主观性、稳定性和整体性的特点[10]。我国学者景淑华等认为,主观幸福感是人们自身所感受的状态和其对人生的重要态度,它反映了个人对生活总体的全面评价以及感知到的满意程度,而且这些感受对个体的行为有重要的影响力[11]。

新生代农民工刚步入社会,工资薪酬普遍偏低,而且工作时间长,而这个阶段也正是他们收获爱情或刚拥有小家庭,需要时间和金钱,因此要面对工作和家庭多重角色的压力。刘雪梅指出这一群体对情感和家庭的归宿感较强,而且随着时代的进步,又迫切地想寻求更高的职业发展,如果角色不能很好地协调,二者会产生负向的溢出影响,造成工作-家庭的冲突[5]。根据主观幸福感的情境理论,Allen年通过工作-家庭冲突的元分析发现,工作-家庭冲突与工作满意度、家庭满意度、压力相关结果有关[12];Karatpe研究发现若感知到越高的工作-家庭冲突则其工作满意感就越低。同时,Parasuranman认为这种冲突将导致个体压力增大,会使人产生消极情感,进而降低个人的主观幸福感。袁圆证明了工作家庭冲突对主观幸福感呈负向的影响关系,当工作-家庭冲突越严重,则个体所感知的主观幸福感越低[13]。因此,通过对文献的梳理,我们得到以下假设:

H1:工作家庭冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用;

H1a:WIF时间冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用;

H1b:WIF压力冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用;

H1c:WIF行为冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用;

H1d:FIW时间冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用;

H1e:FIW 压力冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用;

H1f:FIW 行为冲突对新生代农民工的主观幸福感有负向影响作用。

(二)社会支持与主观幸福感

社会支持包括看得见的实际支持和体验到的精神情感上的支持[14]。肖水源、杨德森等将西方学者提出的社会支持总结为:主观支持、客观支持和支持利用度(个体对已存在的支持所主动利用的程度)[15]。

农民工的流动本身就是在不断的寻找社会的支持,以建立新的社会关系网[16],华金·阿朗戈就曾研究社会支持对农民工的重要性[17]。目前对社会支持与主观幸福感之间关系的探讨主要集中在大学生和老年人,从农民工的角度研究较少。如Kahn曾得出老年人的社交网络与主观幸福感有正向的影响关系[18]。Chu通过研究儿童和青少年得出了社会支持与主观幸福感之间有正相关的作用,并得出了年龄是其之间重要的调节变量,随年龄增加,二者之间的关系越强[19]。而宋佳萌、范会勇等通过对新生代农民工这一群体元分析,得出社会支持的三维度(主观支持、客观支持以及对支持利用度)与主观幸福感总体呈中度正相关,与消极情感之间呈负相关[20]。由于新生代农民工渴望在三十而立之年做出成绩,渴望来自家庭、社会、亲朋好友的支持,以获得积极的情绪从而提高幸福感,所以从以往文献中总结,社会支持与主观幸福感存在显著相关关系,其中与积极情感正相关,与消极情感负相关。依此,本文提出H2假设:

H2:社会支持与新生代农民工主观幸福感呈正相关关系。

(三)社会支持、工作-家庭冲突与主观幸福感

在以往的研究中,社会支持对工作-家庭冲突和主观幸福感的作用关注较少,对于新生代农民工这一群体还未有研究。MesmerMagnus认为工作-家庭冲突是个体压力来源之一,能有效的预测工作满意感和职业倦怠感等[21],而主观幸福感则描述的是个体情绪以及身心健康的变量,社会支持感与个体情感是正相关的关系,即个体所感知到的支持感越多则主观幸福感越强[22]。而社会支持对压力和身心健康的调节作用得到许多学者的认同。李锡元认为在工作-家庭冲突与工作满意度之间的影响上,上司支持能够起到一定的调节作用[23]。因此对社会支持、工作家庭冲突与新生代农民工主观幸福感提出如下假设:

H3:社会支持可以调节新生代农民工的工作-家庭冲突与主观幸福感之间的关系;

H3a:在高的社会支持感下,新生代农民工工作-家庭冲突对主观幸福感的消极作用减弱;

H3b:在低的社会支持感下,新生代农民工工作-家庭冲突对主观幸福感的消极作用增强。

二、研究框架和研究方法

(一)研究框架

通过上述理论铺垫和假设的提出,新生代农民工工作-家庭冲突和主观幸福感的关系效应,以及社会支持在其中的调节作用可以列入图1的逻辑关系框架。

图1研究框架

(二)研究方法

1.样本选取。对西安各个行业中新生代农民工进行抽样,其中包括餐饮业、建筑业、服务业等。在问卷发放之前,首先进行预测试,让26个在西安务工的新生代农民工填写并全部回收,听取被测者的意见进行修改,来保证问卷的有效性。最后共发放问卷212份,收回有效问卷207份,有效回收率是97.6%,其中男性113份,约占总数的53.3%,女性99份,约占总数的46.6%。年龄在18~35岁左右。

2.研究量表。工作-家庭冲突问卷采用Carlson等编写的工作-家庭冲突量表,共18个题6个维度,采用李克特式5点计分法,从“完全不同意”到“完全同意”分别计1~5分,分值越高,表示新生代农民工工作-家庭冲突越强。经研究测得该量表的α系数为 0.85(>0.7),表明该量表具有较高的内部一致性。

社会支持问卷采用的是由肖水源编制的量表,其中包含三个维度主观支持4条、客观支持3条和对支持的利用度3条组成,共10个条目。社会支持与各维度都以总分计算,总分越高,则社会支持越高。本次测量该量表的α系数为0.77(>0.7),表明该量表可以使用。

主观幸福感采用的是段建华修改后的总体幸福感量表,是适合我国情境的乘数量表,此量表总共有18个题项,总分越高代表其主观幸福感越强。本次测量该量表的α系数为0.81(>0.7),表明可以在研究中使用。

3.数据处理。本次研究将所收集回来的全部数据统一编码,录入SPSS17.0统计软件中进行t检验、相关性分析和回归分析等。由于采用的国内外成熟量表,所以在此不对信度和效度结果进行详细说明。

三、研究结果

(一)新生代农民工工作-家庭冲突、社会支持以及幸福感总体测评

从表1可以看出,新生代农民工的工作家-庭冲突处于中等程度。从分维度看,冲突程度从强到弱依次为:家庭-工作行为冲突、工作-家庭行为冲突、工作-家庭时间冲突、工作-家庭压力冲突、家庭-工作压力冲突、以及家庭-工作时间冲突。新生代农民工主观幸福感的均值为60.55分,接近中值,说明其主观幸福感还不够高。此外,新生代农民工在客观支持、主观支持、支持利用度3个维度的均值分别为10.56、18.75和7.47,说明新生代农民工社会支持各维度的平均分均低于中值,因此,此次调查对象的社会支持处于中等水平。

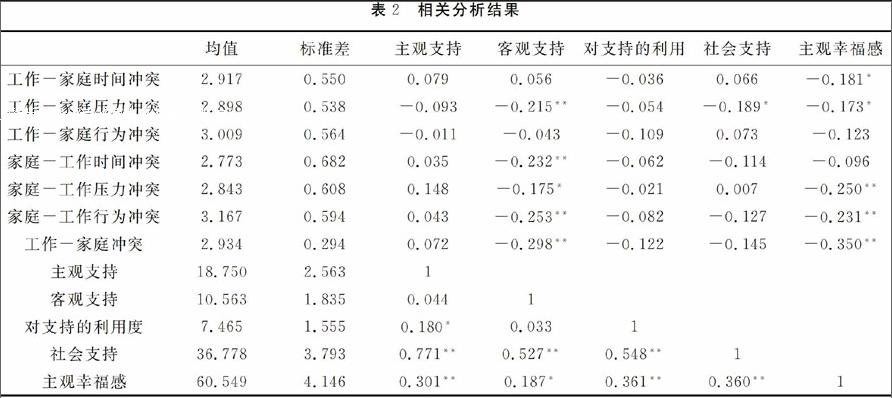

(二)新生代农民工工作-家庭冲突、社会支持感、主观幸福相关性

统计学中,pearson 相关系数是用来衡量两个定距变量间的线性关系。相关系数的值在-1到1之间,其绝对值越大,表明两者的相关性越强。通常情况下当相关系数大于0.6时,则能说明两者间有较强的相关性,pearson 相关系数大于0时,说明两者是正相关关系,反之则是负相关关系。

从表2的相关分析结果可以看出,在新生代农民工这个群体中,工作-家庭时间冲突、工作-家庭压力冲突、家庭-工作压力冲突、家庭-工作行为冲突维度与主观幸福感有显著的负相关关系,相关系数均小于0且显著性值小于0.05;工作-家庭行为冲突和家庭-工作时间冲突维度对主观幸福感没有显著的相关性;主观支持、客观支持以及对支持的利用与主观幸福感有显著的正相关性,相关系数分别为0.301、0.187和0.361。

(三)回归分析

1.新生代农民工工作-家庭冲突、社会支持对主观幸福感的回归分析。从回归分析结果(表3)可以看出,新生代农民工的工作-家庭时间冲突、家庭-工作压力冲突、家庭-工作行为冲突、主观支持以及对支持的利用对主观幸福感有显著的影响,对应的T值均大于1.96。具体来看,新生代农民工工作-家庭时间冲突、家庭-工作压力冲突以及家庭-工作行为冲突对主观幸福感具有显著的负影响,表明冲突越大,则主观幸福感越低;工作-家庭压力冲突、工作-家庭行为冲突、家庭-工作时间冲突对主观幸福感没有影响;主观支持和对支持的利用对主观幸福感具有显著的正影响,而客观支持对主观幸福感没有影响。此外,自变量对主观幸福感的解释变异度为21.5%,回归方程显著,F值为5.356, P<0.01。

2.社会支持对家庭工作冲突和主观幸福感的调节效应检验。为了检验社会支持对家庭工作冲突和主观幸福感的调节作用,使用逐步回归法(见表4):第一步和第二步分别引入自变量工作-家庭时间冲突、家庭-工作压力冲突、家庭-工作行为冲突和调节变量社会支持;第三步对自变量和调节变量去中心化,做两者的交互项,在模型中加入交互项。

从表4的调节效应检验结果可以看出,交互项工作-家庭时间冲突*社会支持、家庭-工作压力冲突*社会支持、家庭-工作行为冲突*社会支持对主观幸福感有显著的正影响,影响系数分别为0.270、0.205和0.220,因此,通过社会支持可以调节新生代农民工工作-家庭时间冲突、家庭-工作压力冲突以及家庭-工作行为冲突与主观幸福感的关系。

四、结论与讨论

本研究旨在研究新生代农民工工作-家庭冲突、社会支持与主观幸福感的影响机制。研究发现:(1)工作-家庭时间冲突、家庭-工作压力冲突以及家庭-工作行为冲突对主观幸福感具有显著的负影响,表明冲突越大,则主观幸福感越低。(2)主观支持和对支持的利用对主观幸福感具有显著的正影响,表明支持越大,则主观幸福感越高,而客观支持对主观幸福感没有影响。(3)社会支持可以调节新生代农民工工作-家庭冲突及三维度与主观幸福感的关系。

(一)工作-家庭冲突与社会支持、主观幸福感的关系

研究发现,新生代农民工工作-家庭冲突与主观幸福感呈负向影响,其中工作-家庭时间、家庭-压力冲突、家庭-工作行为作用更强,主要是因为新生代农民工大多数是80、90后,他们刚刚收获爱情或建立小家庭,职业生涯也刚刚开始,急迫需要在职业道路上得以伸展。他们需要家庭和爱情给予精神寄托,需要工作维持家庭的生计。工作占用到家庭的时间,家庭给工作带来压力,他们的社会经验和生活经验又不是特别丰富,因此对平衡工作和家庭之间的关系感到很大的压力,使得这一群体的主观幸福感不是很高。

在社会支持方面,目前对农民工的医疗保险、子女教育、社会保障等还没有很好的落到实处[24]。其次,由于社会阅历浅,他们承受压力的能力还不是很强,这也使得其主观幸福感偏低。最后,由于事业刚刚起步,他们的经济积累、文化资源相对要少一些,所得到社会支持也要少得多。这些都是造成新生代农民工主观幸福感偏低的原因。

(二)应对策略

研究结论表明社会支持可以调节工作-家庭冲突与主观幸福感的关系,这为缓解新生代农民工工作-家庭之间的冲突,提高其对幸福的主观感知提供了一定的帮助。

1.企业应给新生代农民工提供多方面的帮助。首先应建立支持性的组织文化,针对不同行业、不同岗位、不同年龄段或者职业发展阶段给予智力、精神上的支持,比如对员工进行培训,提升新生代农民工自身的工作能力和对时间的掌控能力等;其次对农民工的工作-家庭冲突进行有效管理,而不是一味地让他们创造更多的绩效。要对员工的压力进行疏导,举办一些文化活动来缓解压力,帮助员工树立健康向上的心态;最后针对性的建立支持性的薪酬休假机制,如可以实行弹性工作制,使其自主的完成工作任务,给予其时间和空间自主,使其有效地调节工作和家庭的关系。

2.政府应提供强有力的政策支持。政府应该以人为本,而且要充分体现对全体公民的公平、公正,为农民工提供像城市居民一样的制度性保障[25],让新生代农民工感知到社会公平公正,减少摩擦与矛盾;其次是解决新生代农民的生存问题,降低其生活成本,提高其工作能力,帮助新生代农民工更好地融入城市生活;最后应建立和完善新生代农民工就业和劳动权利保护的法律制度,解决新生代农民工社会保障、子女教育问题,缓解新生代农民工生存压力,降低工作和家庭之间的冲突。

3.新生代农民工自身调节与适应。新生代农民工不能只依赖企业、政府等外界因素来提升自身的主观幸福感,还要努力提升自身的综合素质。第一,应主动的融入社会,拓展交际的范围,以获得更丰富的社会资源。第二,要努力适应社会的发展,加强学习,提升自身素养,更好地处理工作和家庭的关系。第三,提升自己排解各种压力的能力,保持良好的心态,提升自身对主观幸福感的感知。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[J].中国乡镇企业,2011(4):461.

[2]刘小钢,张青蕾,王新剑.广州市农民工幸福感调研报告[BE/OL]. [20111109].http://www.gzgh.org.cn/web/opens/open1.aspx?lid=do3f3f247a2a4c648a3d7ab263b9ff9&iid=724,20111109.

[3]杨东涛,秦伟平.群际关系视角下新生代农民工身份定位与工作嵌入关系研究[J].管理学报,2013(4):528535.

[4]夏晶,王婉娟,夏季.新生代农民工幸福感的影响因素分析[J].湖北工业大学学报,2010(6):2326.

[5]刘雪梅.新生代农民工工作家庭冲突对工作绩效的影响[J].农业经济问题,2012(7):13.

[6]贺爱忠,董亚楠.影响新生代农民工主观幸福感和任务绩效的利益集——以服务业新生代农民工为例[J].城市问题,2014(3):5462.

[7]程虹娟,张春和,龚永辉.大学生社会支持的研究综述[J].成都理工大学学报,2004,12(1) :8891.

[8]Greenhaus J H,Beutell N J.Sources of Conflict Between Work and Family Roles[J].Academy of Management Review,1985(10):688.

[9]Dawn S Carlson,K Michele Kacmar,Larry J Williams.Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Workfamily Conflict[J].Journal of Vocational Behavior,2000(56):249276.

[10]Diener E, Subjective Wellbeing[J].Psychological Bulletin, 1984(3):542575.

[11]景淑华,张积家.大学生主观幸福感的研究[J].青年研究,1997(l):2125.

[12]Allen T D,Herst D E,Bruck C S,et al.Consequences Associated With Work to family Conflict:A Review and Agenda for Future Research[J].Journal of Occupational Health Psychology,2000(5):278308.

[13]袁圆,龙立荣.员工的时间管理、工作——家庭冲突和主观幸福感的关系研究[D].华中师范大学硕士学位论文,2006.

[14]Angford C P H,Bowsher J,Maloney J P,et al.Social Support: A Conceptual Analysis[J].Journal of Advanced Nursing,1997(25):95100.

[15]肖水源, 杨德森.社会支持对身心健康的影响[J].中国心理卫生杂志, 1987(4):184187.

[16]李培林.中国进城农民工的经济社会分析[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[17]华金·阿朗戈,黄为蔚.移民研究的评析[J].国际社会科学杂志(中文版),2001(18):3548.

[18]Kahn J H,Hessling R M,Russell D W.Social Support, Health, and Wellbeing Among the Elderly: What Is the Role of Negative Affectivity? Personality and Individual Differences,2003,35(1):517.

[19]Chu P S,Saucier D A,Hafner E.Metaanalysis of the Relationships Between Social Supportand Wellbeing in Children and Adolescents[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2010,29(6):624645.

[20]宋佳萌,范会勇.社会支持与主观幸福感关系的元分析[J].心理科学进展,2013(8):1 3571 370.

[21]MesmerMagnus J R,Viswesvaran C.Convergence Between Measures of Worktofamily and Familytowork Conflict: A Metaanalytic Examination[J].J.Vocat Behav,2005(67):215232.

[22]曹光海,李建伟,林艳艳.高职教师主观幸福感研究[J].中国健康心理学杂志,2007,15(2):9698.

[23]李锡元,高婧.工作家庭冲突、上司支持感与工作满意度的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2011,32(2):163170.

[24]胡晓书,许传新.农民工工作满意度的影响因素研究——基于城乡职工的比较[J].企业经济,2014(11)6771.

[25]田园.政府主导和推进下农业转移人口市民化问题探究[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2013,13(3):1722.

Relationship Between Workfamily Conflict and Subjective Wellbeing

on New Generation of Migrant Workers

SONG Ping, GUO Guimei*

(International Business School, Shaanxi Normal University, Xian 710119, China)

Abstract:The new generation of migrant workers born in 1980s or 1990s have long played two roles of employed person and family member, and they are in the cracks of the family conflict and workfamily conflict for longterm, thus their subjective wellbeing will be inevitably affected. This paper studied the relationship by empirical analysis, and verified whether social support has a regulatory role in the relationship. The results showed: (1) WIF time conflict. FIW pressure conflict and WIF behavior conflicts has a significant negative impact on subjective wellbeing; (2) subjective support and utilization of support has a significant positive influence to subjective wellbeing; (3) by regression analysis, this paper also showed that social support can be adjusted to the relationship between the dimensional degree of workfamily conflict and subjective wellbeing.

Key words:new generation of migrant workers; workfamily conflict; subjective wellbeing; social support