论心性思想对培育中国梦文化的启示

2016-01-15王唱唱

论心性思想对培育中国梦文化的启示

王唱唱

(安徽农业大学, 安徽 合肥 230036)

摘要:中国梦是每一个中国人的。实践已经证明并将继续证明,实现中国梦必须走中国道路,弘扬中国精神、凝聚中国力量,而中国传统文化底蕴才是实现中国梦最强有力的支撑。以心性论为代表的传统文化的核心不是天,而是人,人的实质问题主要包括人的本性、本心如何,人的精神追求以及人的精神修养的问题。通过对安徽农业大学50名在校生的随机抽查,对文化中的民族凝聚力、价值认同、当代危机及文化延续等方面进行了研究和分析。提出重视挖掘传统心性论的价值,超越性构建心性思想,确立人的终极价值系统、助力中国梦。

关键词:传统文化;心性思想;中国梦

中图分类号:G03

文献标识码:A

文章编号:1671-9743(2015)01-0050-03

Abstract:The Chinese dream is of everyone in China.Practice has proved and will continue to prove that to realize the Chinese dream China must take Chinese road,promote the spirit of China,and condense the Chinese strength.Chinese traditional culture is the most powerful support to the realization of the dream.The Core of the traditional culture,with the Theory of Mind as the representative,is not the heaven,but the human being,whose main substantive issues include human nature,conscience,spiritual pursuit and cultivation.Through the random sampling of fifty students of the Anhui Agricultural University,the article studies and analyzes the national cohesion,the value identity,the contemporary crisis and the cultural continuity.It puts emphasis on excavating the value of traditional Theory of Mind,and transcendently establishing the ultimate value of the human system,to help realize Chinese dream.

收稿日期:2015-01-14

作者简介:王唱唱,1987年生,男,安徽宿州人,硕士研究生,研究方向:思想政治教育学。

Enlightenment of Theory of Mind on Cultivating Chinese Dream Culture

WANG Chang-chang

(AnhuiAgriculturalUniversity,Hefei,Anhui230036)

Key words:traditional culture;mind thinking;the Chinese Dream

文化是企业、民族甚至是国家软实力的重要核心,对振兴中华具有巨大作用。中国传统文化灿若星辰,心性思想曾经是古代中国的国学,历经千年而不衰,依然潜移默化着当代人的心性。中国梦尤其需要优秀的心性文化鼓舞人、振奋人。

一、以儒释道为代表的心性思想概况

(一)儒学心性伦理道德论

孔子并未确立完整的心性论思想,他没有论及“心”,论性也只有“性相近也,习相远也。”孔子的人性思想带来教育观念上的重大突破,由“性相近”引申出“有教无类”的办学方针[1]。“有教无类”的教育思想在复兴中国梦的道路上得到了良好的贯彻,越来越多的人得以享受祖国振兴的裨益。

孟子认为“性善”是心性思想的基础,认为“人皆可以为尧舜”,“人性之善也,犹水之就下也;人无有不善,水无有不下。”孟子心性论以心性不二为核心,以天人贯通为特征,人不同于动物的关键在于人性,即人先天具有的恻隐、羞恶、辞让、是非之心。孟子心性论认为,人性与人心是辩证的,原为一体。人的本心、本性,原本就是善的;现实中的“不善”是受到后天环境的影响,使原来的善性没有得到培养。儒家的礼智仁义“非由外铄我也”,而是根源于人的心性,为人性“固有之也”。孟子的心性思想,替儒家的礼智仁义,首次找到了明确的科学理论依据,使之切实可行。在全民中国梦的今天,尤其需要弘扬心性思想中“性善”所传播的社会主义正能量,形成朝气蓬勃、积极奋进、和谐友善的中国梦文化氛围,这也是孟子心性思想的新生。

荀子虽讲仁德,更重视礼法,兼有儒法思想[2]。与孟子不同的是,荀子认为人性本恶,需要用法治刑罚来约束人向善。即使在社会主义法治比较完善的今天,依然有不少漠视法律漠视人文关怀的事情出现,荀子“性恶论”的积极意义主要就是主张对人们的行为规范不能一味地宽大为怀,更应在明晰的法律框架内,通过法治红线治理社会,社会主义文化中的道德和法治就是对荀子儒法思想的良好展现。荀子阐释了心的认知功能,认为心只具有主观性,为人处世应发挥个体的主观能动性,参与到社会变革中来,却未注意把心性联系起来论述。

综上所述,儒家心性之学以孟子的心性论影响较大,中国梦的伟大复兴更需“两手抓”,仁德和法治缺一不可。中国梦不能仅仅只有口号,“看望老人入法”就体现了两者的完美结合。

(二)佛教的心性本体论

佛教教义的中心关怀和根本宗旨是教人成佛[3]。佛家认为个体要想觉悟的根本途径是从主体意识出发,按主体意识的取向来定义世界。佛教心性思想主张觉和空,使人达到心中无理、性中无德的境界。禅宗以“心即真如”为本体论,“顿悟成佛”为方法论[2]。禅宗认为心性不异,性即是心。中国佛教讲究修心养性,追求内心自我境界的不断超越,和我国的封建统治互相协调,流传较广。

中国佛教心性论是中国佛教理论的核心。佛教宣扬的“尽心知性”指的是人们要扩充和尽量发挥自己的“本心”,才能认识自己的本性,“穷理尽性”就是指穷究宇宙万物的根本原理,彻底察明人类的“心体自性”,以达到改变人类命运的崇高目标,从而使人类行为与自然规律能够和谐平衡、生生不息。中国梦是我们每一个人的,中国梦实现的具体呈现必须是每一个个体家庭幸福。个人需要不断的充实自我,发挥主观积极性,释放个人的能量,提升自我,造福社会。“尽心知性”和“穷理尽性”,融合发展了儒学心性思想,把心性论上升为本体论,其哲学理论的思辨性较先秦心性思想高。佛学认为心与性,主体和本体为一体。主体对本体的证悟,心性与本体合而为一,乃是本觉即心体,亦是性体。但佛教抛弃了儒家心性思想当中的伦理道德内涵。

佛教的宗旨和人文关怀是契合转型期中国的文化氛围的,中国梦的实现必须要有和谐的社会环境,这需要每一个中国人共同构建,不断的超越自我,但不损人、不伤害社会。企业对社会的帮助,国家对农业、农民、农村等民生专题越来越大的投入力度,感人事件传播的社会正能量等体现出来的心性人文关怀,让我们更有信心实现中国梦。

(三)道家的心性自然论

道家的心性思想始于老子,成于庄子[4]。庄子立足于宇宙的高度审视人的生命本质,提出了自然心性论学说,其基础是“道”,以自然为宗,倡导自然人性论,强调由道而性、而心,“道法自然”。自然无为是老子哲学的基本观点,道的本性是自然无为,“无为”并非消极的不做事,而是积极的恰当的予以调整,“无为”其实是“有为”。政府对市场的“无为”也并不是真正的无所作为,它有其自然机制,只要是在合理框架内,便可顺其自然,只需适时宏观调控即可。与之对应的是国家对社会民生及基础设施建设等方面的“有为”,方便了社会,为国家经济持续发展打下坚实基础,也提升了人民幸福感。

庄子更强调性之本真、自由,即自然。《庄子·马蹄》中“马,蹄可以践霜雪,毛可以御风寒”,庄子说马“草饮水,翘足而陆,此马之真性也”。他用马作寓言强调人的自在自由。庄子讲人,突出人之自由,其落脚点是个体的精神世界,是个体对于现实政治的超越[5]。庄子最推崇心游,解放心灵,“乘天地之正而御六气之辩,以游无穷”,讲求顺应天地万物之性,驾驭六气的变化,遨游于无穷无尽的境域。庄子在个人心性修养层面提出“心斋”、“坐忘”与“齐物”,追求精神自由和心灵宁静。高扬旷达、闲适的精神境界。中国梦离不开心灵的解放,思想的激荡与碰撞,否则文化必将奄奄一息。

中国梦就是实现每一个人的个人梦;个人幸福了,中国梦也就实现了。道家追求的是个人精神思想的和适,人际交往的和睦,人与自然的和谐,这也是中国梦所必备的要素。“有为”“无为”都只是手段,共同服务于中国梦的建设大背景。

(四)儒释道心性思想综述

儒家心性之论,亦以兼取道家而益精[6]。揭示了儒道两家心性论互相切磋的深刻关系。儒家韩愈《原道》肯定佛教的“治心”。宋明理学家结合时代特征,对儒家心性思想进行再创造,发展了先秦两汉时期儒学心性论,糅合道、玄、佛的精髓,把心性论上升到一个新水平。三教都强调以“不昧本心”为共同宗旨[7],通过“直指本心”修心养性。可以认为:心性论是儒释道三家文化的基本契合点,都强调人要在生命中进行内向磨砺,完善心性修养。三者在内在超越上的共同文化旨归,在心性论上的互相契合和完善,使心性论成为中华民族几千年来代代相传的文化瑰宝。

二、心性思想为代表的传统文化现状

我们极其艰难地取得了民族独立,社会解放,但亡国灭种绝不仅仅局限于肉体,还包括生活方式、语言交流渠道、思想方法,尤其是全球化的今天,资本主义对我们的倾覆从未有一刻停歇,只不过换成了“糖衣炮弹”。从现在越来越多的电视节目中便可以看出创新甚少,铺天盖地的“拿来主义”,却把老祖宗的深厚文化底蕴抛之脑后,如:亲子节目“爸爸去哪儿”照搬韩国,火了三个夏天的“中国好声音”抄袭荷兰,甚至好评如潮的“中国梦想秀”也是源于英国,更别说其他毫无文化养分且不遵循历史不尊重原著的“手撕鬼子”剧、“新XX侠侣”等节目了。文化是民族之魂。中国传统文化的主流正面临断子绝孙、无以为继的重大危机[8]。

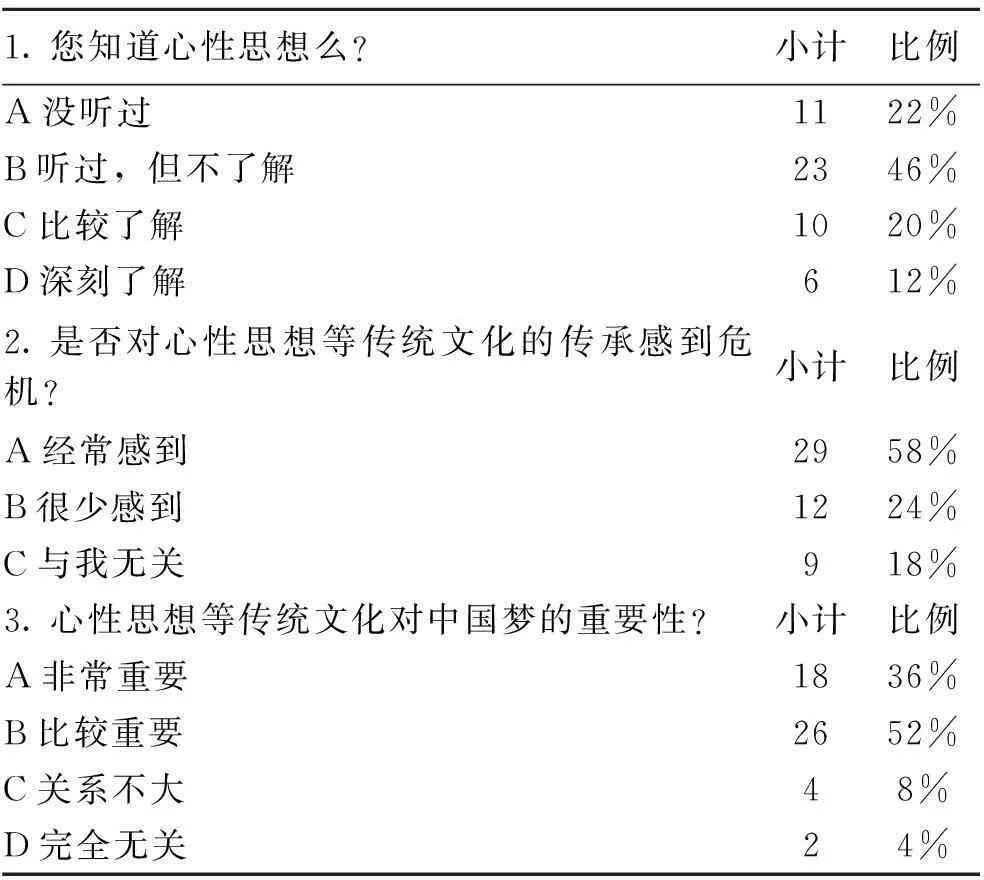

通过在安徽农业大学校园的随机50人的访问调查显示(表1):

表1

以心性思想为代表的中国传统文化正日益衰微,如统治中国思想数千年的儒学百年间迅速遗失,与当年孔孟周游列国的传播游说相较,现在几乎没有一个儒者团体继承人,仅有思想残存,但也岌岌可危,可见作为曾经首要文化载体的儒学的衰落是何等惨烈。道家佛家虽有团体继承人,但也十分衰弱。端午被韩国申遗,韩日中医、麻将国粹之争等等,我们越来越紧迫地感受到复兴中国,必须扎根于自己的文化,否则中国梦就如同镜花水月、纸上谈兵。

通过表格我们可以清晰地看到现代人对心性思想等传统文化知之甚少,很多人已经逐渐淡忘,深刻了解的仅有一成,大部分人仅限于听说过;但绝大部分人也深刻感受到了文化传承的危机,认识到唯有扎根本民族文化,才能塑造民族凝聚力,获得价值认同;并认为中国梦的实现离不开我们自己的传统文化,迫切需要弘扬。

三、弘扬传统心性文化的具体措施

首先,运用儒释道三家心性思想的不同侧重点凝聚民族向心力,塑造中国特色社会主义价值认同观。儒释道三家的心性思想相互兼取、刚柔并济,也存在不同方面的侧重:儒家心性思想的落脚点是修身、齐家、治国、平天下,发挥主观能动性,使人成为君子、贤人、圣人,成就社会关怀境界;佛家的根本目的是教人觉悟成佛,通过主体意识赋予世界某种意义价值;道家讲求人的纯真,更注重内心宁静祥和与自我超越。中国传统文化具有极大的民族凝聚力,是民族认同的基础,是价值认同的核心。心性思想中无论是儒家的“有为”,道家的“无为”,还是佛家的境界自我超越,三家追求的人格和境界虽然不同,但都是为了在宇宙中求得“安身立命之地”,获得人和人生的意义,实现每一个人的中国梦。

其次,大力弘扬以心性思想为代表的中国传统文化。通过大众媒体如电视、公益广告、纸媒等加强对心性思想中孝义、诚信、修身等优良传统价值观念的传播。在有条件的基层单位如街道、社区、村镇定期开展主题宣传活动,增强心性思想等传统文化在基层人民群众的影响力。青少年的思想关系祖国未来,所以尤其需要培养青少年学生群体对心性思想文化的理解和实践,可以通过学习书本中优秀的心性文化,增加学生社会实践课程,把尊师重道、敬爱长辈、团结友爱等落实到学生的个人思想品德考核之中,使优良传统逐渐成为学生个人的日常行为习惯。

再次,重视传统文化节日,祭祀传统文化圣人。我国七大传统节日有春节、元宵节、清明、端午节、七夕、中秋节、重阳节;我国的圣人有儒家孔孟、书圣王羲之、药圣李时珍、武圣关云长等等。祭祀文化圣人可以起到治理国家、团结社会、教化社会、疏导心灵的作用。节日传统不只是一种期盼,更是一种精神文化寄托,我们不否定圣诞、情人等洋节日,但应当“以我为主”。传统节日不应该仅仅是“吃节”,节日不仅可以寄托相思、寄托期盼、寄托故人还可以慰藉心灵,在现如今更是潜力非凡的文化产业,越是发达有能力的区域,节日文化氛围应该越浓厚。总之,我们应该通过各种手段突出传统节日的优势,挖掘传统佳节的丰富内涵,弘扬心性传统文化、增进民族向心力、打造传统文化产业,助力中国梦。

最后,我们应对心性思想等传统文化进行去芜存真,剔除糟粕,扬善去恶。通过心性思想的超越性构建、道德约束、自我反思等传统方式,将集体主义价值体系内化为个体的本性自觉,尤为必要。

人活着不但对于物质有需求,而且也有精神需求,心性思想是我国极为重要的传统文化组成部分,是中华文明几千年大浪淘沙经久不灭的文化主体之一。传统心性思想中人的价值、道德修养等精神层面的问题,可以缓解现今中国社会转型中的种种问题。当今时代,心性思想依然有着深远的思想理论价值和现实意义。我们应对心性思想去芜存真,剔除糟粕,扬善去恶。中国梦是每一个中国人的。实践已经证明并将继续证明,实现中国梦必须走中国道路,弘扬中国精神、凝聚中国力量,而以心性思想为主流的中国传统文化底蕴才是实现中国梦最强有力的支撑。

参考文献:

[1]许金萍.从“性相近也,习相远也”看孔子的人性思想[J].中国科教创新导刊,2009(4):119.

[2]檀江林.中国文化概论[M].合肥:合肥工业大学出版社,2009:75,123.

[3]罗安宪.儒学心性论的历史进程[J].中国哲学史,2000(2):101-106.

[4]肖中云.论庄子心性思想及其意义[EB/OL].[2012-11-11].http://www.doc88.com/p-111694937471.html

[5]方立天.心性论——佛教哲学与中国固有哲学的主要契合点[EB/OL].[2010-05-23]http://www.ica.org.c

[6]蒙文通.蒙文通文集[M].四川:巴蜀书社,2001:256.

[7]刘学智.心性论与当代伦理实践[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2002(1):5-11.

[8]张祥龙.中国传统文化的危机[EB/OL].[2011-01-02].http://wenku.baidu.com/view/87f09c2e0066f5335a81212c.html.