晏阳初与平民教育救国

2016-01-15南京大学

文 / 孙 林(南京大学)

【编者按】本期专题以张伯苓的人生求索开头,那么作为结尾,重温晏阳初则再合适不过。虽然一个专注于精英教育,一个则对农民更感兴趣,但他们对国家贫弱原因的深刻理解,以及教育的实践,都有很多异曲同工之处。也许,不同时理解张伯苓和晏阳初,便不能算是全面理解了他们这一代的教育和教育家。

在中国现代教育史上,晏阳初无疑是一位非常重要的人物。本世纪20年代至40年代,他致力于在全国范围内推行以“除文盲、作新民”为宗旨的平民教育运动,取得了令人瞩目的成就。他的平民教育理论和实践,对中国现代教育产生了重大的影响,对中国农村社会的建设与改造做出了有益的贡献。

一

晏阳初,1893年出生于四川巴中县的一个城市平民家庭。早年留学美国。在第一次世界大战期间,法国从中国招募去大批华工。1918年夏,刚从美国耶鲁大学毕业的晏阳初应募到法国为华工服务。在法国,晏阳初目睹了华工的苦难,发现这些被洋人轻侮和蹂躏的“苦力”并不愚笨,只是由于贫穷和缺乏读书机会而不识字。为了解除苦力的“苦”,开发苦力的量“力”,晏阳初创办了华工识字班,推广识字运动,并创办了《华工周报》。这就是晏阳初倡导平民教育的开始。

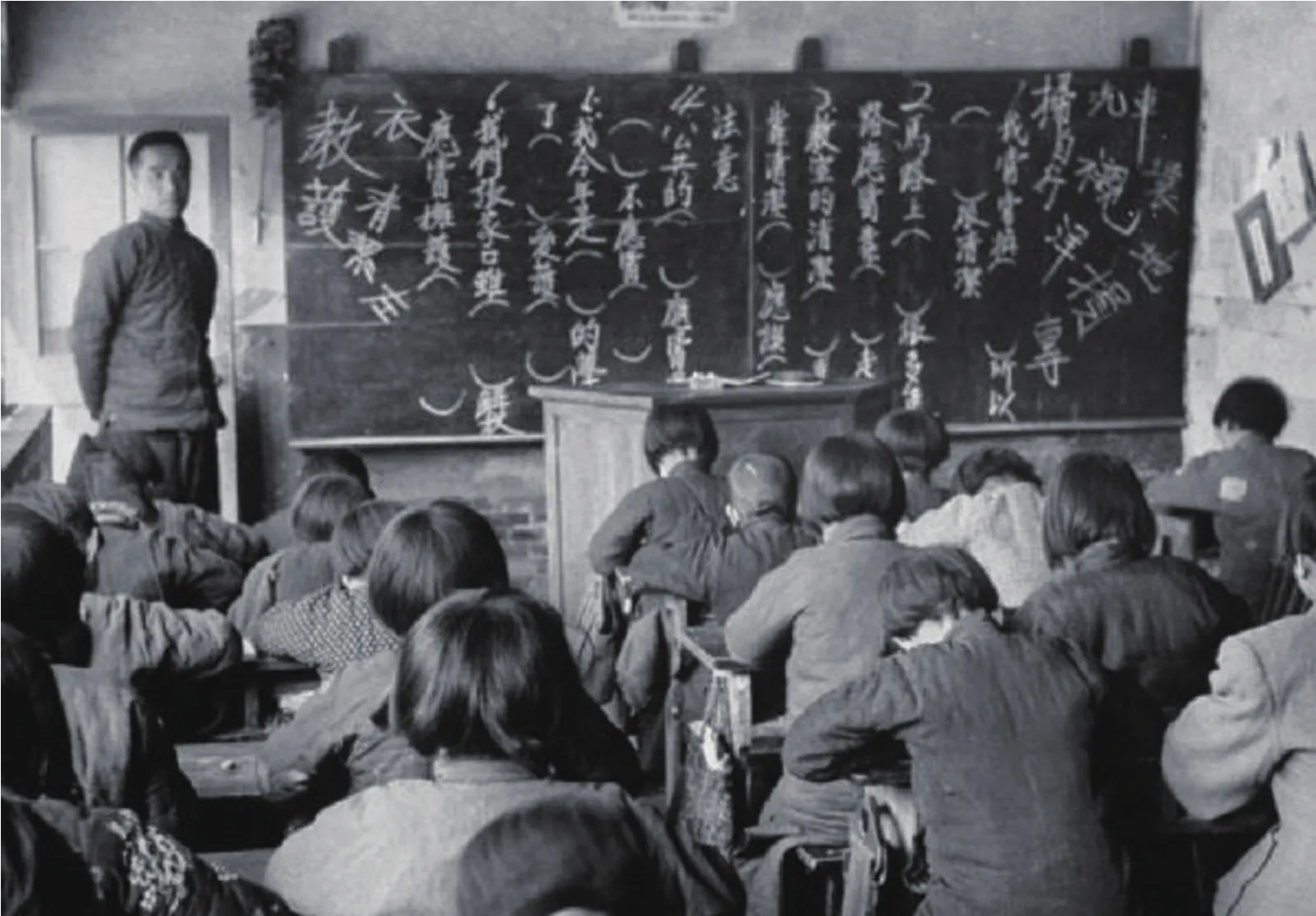

晏阳初由法国华工的情形,联想到“国内一定也有几万万过着牛马般生活的男女,急需要教育”。于是他下定决心,回国后要为苦难同胞服务,教他们读书识字,使他们有扬眉吐气、发扬才智的机会。1920年8月,晏阳初回到中国。他目睹当时中国的社会现状,深感国内文盲众多,国民素质低劣,官僚政体贪污腐败,社会经济没能改善,这些皆是内乱外患的根源。因此,他认为在国内推行平民教育,启发民众的民主意识和国家观念,乃是当务之急,必须迅速发动。1922年,晏阳初在长沙兴办平民学校,开展平民教育实验,并取得初步成功。1923年,晏阳初联络朱其慧、陶行知等人在北京成立“中华平民教育促进会”(简称“平教会”),开始有组织、有计划、大规模地推进平民教育。

1924年以前,平教会的工作重点是在城市里提倡识字教育。后来,晏阳初认识到中国是个以农立国的国家,85量%以上的人口居住在农村,平民的绝大多数是农民,因此不顾及农民的平民教育算不上是整个的平民教育。由此,平民教育运动开始由以城市为重点转向以农村为重点。这是平教运动的第一次重大转变。

1929年,晏阳初在河北省政府协助下,到本世纪初曾开展过“新村运动”的定县从事平民教育,开展“实验县”工作。随后,量晏阳初举家迁居定县,平教会总机关与全体成员及家属也同时迁往定县。于是,以农民为对象的富有新意的平民教育在定县全面展开。晏阳初在对定县情况进行全面调查的基础止,认为农村问题的最大病根在“愚、穷、弱、私”。针对这四种病症,他提出须施行四大教育:以文艺教育治愚,以生计教育治穷,以卫生教育治弱,以公民教育治私。为保证四项教育的实施,晏阳初采取了学校式、社会式、家庭式三种教育方式,连环进行,整体推进。平教会还确立以“除文盲、量作新民”为平民教育的宗旨。“除文盲”是整个平民教育的基础工作,量它以人人识字、人人取得基本教育为目标,“作新民”则是平民教育的最高目标,目的在培养适应20世纪中国所需要的具有知识力、生产力、强健力与团结力的“完整的人”。

晏阳初在定县实验的基础上,认识到只注重平民的识字教育还不够,必须彻底改造他们的人文环境、社会环境以及生产和生活方式。要实现这些改造,就必须将平民教育与乡村建设结合起来,实施综合整体的社会基层改造。这样,平民教育运动开始由识字运动逐步转变到平民教育与乡村建设相结合。这是平教运动的第二次重大转折。

定县的平民教育实验取得了相当的实绩,很快在全国范围内引起了较大的反响。从1929年到1936年间,前往定县参观平民教育的人士络绎不绝,形成了定县参观热。在这些参观者量中,既有中国的,也有外国的,既有专家和学者,也有新闻记者及军政界人士。此外,各省的大专院校、国内的学术团体或社会团体,也都组织参观团前往参观考察。

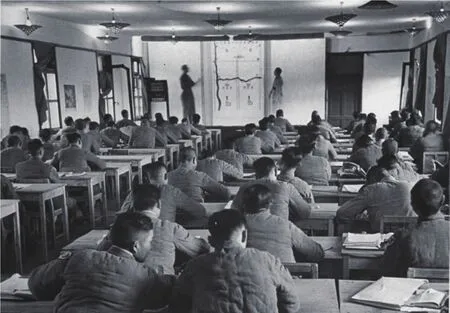

晏阳初在定县的活动,也引起了南京国民政府的重视。1930年蒋介石就派人前往定县考察,感到颇为满意。1931年蒋介石电召晏阳初到南京面谈,与之讨论有关民众的组织训练问题,还请晏阳初到中央军校讲演,蒋对军校的学生说:“我们所谈三民主义都是理论,要具体实现三民主义的方法,那就是晏先生所讲的。将来我要把你们送到定县去留学,去学习真正的实际建设工作。”可见蒋介石十分赞赏晏阳初的平民教育运动。1932年,晏阳初为蒋介石拟定了一个“县政改革方案”,同年,国民政府召开第二次全国内政会议,晏阳初以“特聘专家”的资格出席。这次会议决定实施晏阳初提出的改革方案,在各省设“县政建设实验区”。

1933年,晏阳初抛弃了平教会超越于政治党派之上的初衷,与河北省政府合作,在定县设立“河北省县政建设研究院”,由晏阳初任院长。同时还成立了“定县实验县”,自县长以下的一切公务员均由研究院实验部的职员担任,并把实验区的许多工作(如生计、卫生等)量纳入县政的轨道。对于这种改变,晏阳初后来曾作过这样的解释:“我们的力量是很有限的。现在全国的大权掌握在蒋介石的手里,全国的财权也在他手里,必须与政府合作,我们才有出路。我们一定要做到‘政教合一’,先办几个实验县,量办出了成绩,量再向全国推广。”

晏阳初把平民教育推向全国的愿望,得到了南京国民政府的确认。1935年,内政部通令全国各省实行县政改革,设立实验县。在地方上,一些政治投机者认为办实验县容易出成绩,可以借此捞取政治资本,于是纷纷电邀晏阳初去主持办实验县。其中湖南、贵州、四川三省的主席最为积极。晏阳初接到邀请后,即刻部署工作人员前往各地去办定县式的实验县,以扩展他的平民教育的成果。

1937年抗日战争爆发,晏阳初把定县平教会主要部分撤往长沙。1940年又搬迁到四川北磅的歇马场,并在这里创办了“中国乡村建设育才院”,致力于培养农村建设人才,量继续推进平民教育运动的开展。

到40年代中期,平民教育不仅在中国产生了很大影响,而且在世界范围内赢得了声誉。1943年5月24日,为纪念哥白尼逝世40周年,美国举行了一次大规模的纪念活动,晏阳初被推选为“现代世界最具革命性贡献十大伟人”之一。

抗战胜利后,晏阳初继续为平民教育事业而奔忙。他设想通过培养大批建设人才,把中国建成理想社会的典范。1949年底,晏阳初由香港赴美国,继续在海外从事平民教育活动。

二

晏阳初致力于平民教育事业,是基于他对中国社会问题的认识为前提的。他通过自己的观察和体验,认为中国问题的核心在于四万万国民绝大多数未受教育,因此产业不兴、生活艰窘,甚至穷民饥革,遍地皆是,根本谈不上生产力。另一方面,国人勇于私斗而怯于公战,轻视公义而重视私情,根本缺乏团结力与公共心。晏阳初感叹地说:“以如是的国民,来建设20世纪的共和国家,无论采用何种主义,施行何种政策,一若植树林于波涛之上,如何可以安定得根!”他“四顾茫茫,终夜徘徊,觉舍抱定‘除文盲,作新民’的宗旨,从事于平民教育外,无根本的事业,无伟大的使命,无最有价值的生活。”正是这种信念,使晏阳初毅然放弃升官发财的道路,投身于平民教育,并将其作为自己矢志追求并献身的事业。

晏阳初的平民教育理论,是在社会实践中不断形成的经验总结,是一套极具创意的思想,它有如下几个主要特点:

1.把“人”作为根本的思想。晏阳初平民教育的理论核心是中国传统的“民为邦本、本固邦宁”的民本思想。他认为中国近代之所以贫穷落后、任人宰割,“就是因为我们丢了本,没有从根本上去重视建民、强民、富民的工作,本不固,国家自然不会强盛”。平民教育“用意就是在固本上着力”,目的在于造“人”。晏阳初坚信:“欲从根本上拯救和建设中国,只有从‘民本’上求一个解决方法。”中国的问题虽然复杂,但必须先从发生问题的“人”身上,从四万万民众的身上去求解决的办法,才是根本的解决办法。这种把“人”看作根本的思想,贯穿于平民教育的全过程。

2.从教育人手改造中国的主张。晏阳初认为:“愚、穷、弱、私”是中国人的四大病症,是中国社会的根本问题,量而其根源则在于“中国教育不能普及”,特别是广大农民没有受教育的机会。他认识到20世纪的世界是民族智识的战场。中国虽号称有四万万人民,量但其中三万万以上是文盲,这些同胞名为国家的主人,实际上如“中世纪专制国家的老愚民”。“像这样有眼不识字的瞎民,量怎能做健全的国民而监督政府呢?怎会不受一般政客官僚野心家的摧残蹂瞒呢?”他认为救治这种病症的办法就是“多在平民教育上做工夫”,“万灵丹就是在读书识字”。但是,“中国几千年来,量民众教育根本没有人注意,中国过去的教育完全是士大夫的教育,这整个民众伟大的力量,从来就没有人发现过,也没有运用过。中国民众不是不可教,而是无教”。因此,他主张通过平民教育的手段来改造中国社会,“复兴农村”、“复兴中国”。他指出:“这个责任完全在教育界”。实现“民族再造”的使命,必须依靠教育来完成。他期望能尽快在全国普及识字教育,否则国家将会“主权旁落”。他说:“中国不必亡,亡不亡全在教育界。教育界可以支配中国,支配前途,改造社会。”因此他认为,从事“人的改造”的教育工作是解决整个社会问题的关键。

3.对社会进行整体改善的思想。晏阳初认为,社会是一个由政治、经济、文化、教育等各方面因素构成的动态系统,“在农村办教育,固然是重要的,量可是破产的农村,非同时谋整个的建设不可”,“不谋建设的教育,是会落空的,是无补于目前中国农村社会的”。因此,平民教育与乡村建设是相依并进的关系,二者互相影响、互相促进。如果平民教育仅仅停留在教农民认识文字、取得求知的工具上,而不去提高他们的觉悟,不激发他们改造社会、改造生活的信心,那么平民教育对于农民与农村就是毫无意义的了。因此,晏阳初提出,要从整个乡村社会所存在的各项重大问题出发,进行综合治理、整体改造和建设。他说:“乡村建设是整个新社会结构的建设,并非是头痛医头、脚痛医脚的事,而是从根本上谋整个的建设事业,所有文化、教育、农业、经济、自卫等各方面工作都是互查连贯的。”

4.理论与实际相结合的思想。晏阳初认为,任何理论离开了实践就没有实际价值和发展的源泉。他批评“中国从前的读书人只是读书写文章而已,一向的风尚都是不注重实际工作的。实际的工作只让农、工、商各界的人去做,与读书人不发生密切关系,于是中国的读书人就成为一种特殊阶级”。晏阳初强调平民教育和乡村改造都要以实践为基础,主张“一切的教育工作与社会建设必须有事实的根据,才能根据事实规划实际方案”。他要求从事平民教育的人要深入乡间,从农民实际生活里去找问题、找材料、求方法,而不能待在大都市里蹲图书馆去讲农村教育。脱离农村实际的农村教育等于闭门造车,隔靴搔痒,无补于中国问题的解决。在他的带领下,一大批学有专长的知识分子深入到民间从事平民教育,并做出了一些卓有成效的业绩。

此外,晏阳初的平民教育理论还深受近代西方资产阶级民主思想的影响,他强调民主的精神,主张平民教育要培养农民的现代意识,试图自下而上为中国民主政治建立基础。