教学设计与实施一致性分析的个案研究*

2016-01-15

教学设计与实施一致性分析的个案研究*

□郑兰琴

摘要:以设计为中心的研究主张分析教育实践中的各种一致性。教学设计与实施的一致性是指教学方案中所设定的行为和内容与教学实施过程中行为和内容的吻合程度。与有效性的归因困难相比,一致性归因模型清晰可操作,但需要特定的分析和编码方法。由于教学系统在性质上属于信息系统,因此采用基于信息流的分析方法较为合适。IIS图分析法是一种基于信息流的教学分析方法,已经成功应用于教学方案、课堂教学和面对面协作学习活动分析。通过对两个案例教学方案与教学实施过程中的信息流序列、激活目标知识点的范围和激活量进行细致分析,初步证明了一致性分析的可行性;同时也发现:在激活的知识点范围及激活量方面,教学方案与教学实施过程呈现中度或高度一致,但是在信息流序列方面不太一致。经过反思性分析发现,教学过程中新增加信息流,有助于学生理解课程基本概念并掌握基本知识;而教学过程中漏掉信息流以及信息流顺序的倒置,将可能不利于实现教学目标,也不利于学生系统掌握所学内容。

关键词:教学设计;教学方案;教学实施;信息流;分析指标;一致性

一、研究背景

基于设计的研究(Design-Based Research,DBR)已经明确提出,设计是教育的基本属性。但是DBR并未真正聚焦于教育的设计属性。真正聚焦于教育设计属性的研究方式是DCR(Design-Centered Research),即以设计为中心的研究。与DBR关注教育干预的有效性不同,DCR主张研究教育实践中的各种一致性(杨开城,2013)。DCR所主张的一致性是指教育实践中各种教育规划、产品和行动之间的无矛盾、相统一的关系,包括设计目标与手段的一致性以及设计与实施的一致性等。这里的一致性指的是一个形式系统中不蕴含矛盾(Hans,1947)。教学目标与手段的一致性指的是教学目标与采取的教学手段之间的吻合程度;教学设计方案与教学实施的一致性是指教学方案中所设定的行为和内容与教学实施过程中的行为和内容的吻合程度(郑兰琴等,2014)。

DCR所主张的一致性,本身是教育实践中可重现的一种关系,这就为教育研究的科学性奠定了基础。与有效性的归因困难相比,一致性归因模型清晰可操作,它可以很容易实现低成本的教学职业的反思性分析。基于一致性的反思性分析逻辑框架是这样的:若目标是合理且完整的(价值取舍合理、期望合理),行动方案与目标是一致且可行的(包含着方案设计者对各种规律的理解和遵循),行动与方案是一致的(临场处置没有偏离预设),那么行动就是可以接受的(具体何种效果,则取决于非可控要素)(郑兰琴等,2014)。如果某次行动是不被接受的,那么可以怀疑上述逻辑框架某处的合理性或一致性被严重破坏。沿着上述逻辑链路进行回溯,结合同行对话、经验借鉴,进行反思性分析,从而改进理念、技巧、技术、经验、视野等,以提高从教者的职业综合素养。这其中的理念是,教学行动符合行动者自己的规划要比符合其他同行的意见、权威的意图或某种教学模式更重要。

本文尝试以个案研究的方式,考察教学设计方案与实际教学行动之间的一致性,旨在探索衡量这种一致性的定量指标及其计算方法,以及生成基于一致性指标的反思性分析经验。

二、研究过程和方法

1.研究的基本过程

本研究选择了两所不同学校不同教师执教的小学五年级的两节科学课作为个案进行探索。这两节科学课持续时间都为40分钟,目标知识点数为32个,学生人数分别为36人和34人。授课教师都具有三年以上科学课的执教经验,两所学校均位于北京市海淀区。

研究的基本过程分为5个步骤:第一,选择教学主题。本研究选择的主题是“土壤中有什么”。第二,教师进行教学设计,产生教学方案,要求教学方案是可以被分析的详案。第三,教师进行课堂教学,拍摄记录整个教学过程。第四,研究者从多个角度探索不同维度的一致性指标,拟定这些指标的分析和编码方法,并利用这种分析和编码方法对教案和教学视频进行分析和编码。第五,计算各种一致性指标,发现不一致时,进行反思性分析,确定不一致产生的环节、条件与原因,积累反思性分析的经验。

2.研究方法

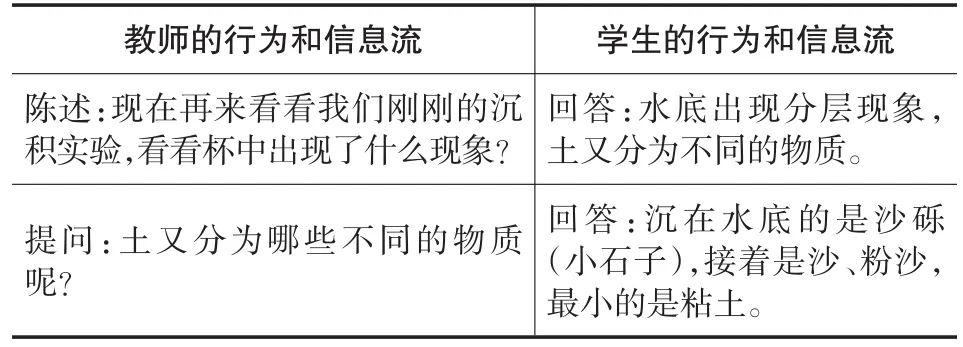

与有效性这个直观但含混的概念不同,一致性的概念较为清晰但很抽象,需要特定的分析和编码方法才能获得。由于教学系统在性质上属于信息系统,因此应该采用基于信息流的分析方法对它进行分析。IIS图分析法是一种基于信息流的教学分析方法,它已经成功应用于教学方案、课堂教学和面对面协作学习活动分析(杨开城等,2010;徐梅,2012;梁妙等,2014)。因此本研究采用IIS图分析法进行一致性分析。教学系统的IIS图分析法会产生两个结果:一个是按照时间顺序生成的信息流序列,另一个是激活的IIS图和各个知识点的激活量。因此,一致性分析实际上就是比较教学方案和教学活动视频生成的信息流序列和知识点激活的差异。但是与教学方案相比,教学活动视频生成的信息流粒度太小,从而导致二者在激活量方面不具有可比性。这是因为教学方案的基本格式如表1所示,其中师生交互部分体现的只是某种粗略意图,实际上在教学实施时会转化为细碎的师生行为。这些师生行为所对应的一条信息流会被IIS图分析法切分成多条信息流,导致方案和活动的IIS图分析在信息流颗粒度上存在很大差异,以至于激活量不具有可比性。

表1 教学方案(局部)

因此,有必要对教学活动视频的IIS图分析编码进行一定的预处理,使得二者具有可比性。预处理的前提是按照IIS图法分析产生最微观的信息流序列,这是确保数据客观性的前提,也是确保预处理后数据效度的前提,即预处理后的信息流最大限度代表了真实的教学方案和教学过程。预处理的目的在于将教学方案和教学实施这两个对象的信息流颗粒度调整至可以比较的状态,这样可以形成两个对象在信息流层次上的映射关系,由此我们可以看到设计态的行动方案转化为何种实施态的真实行动。

预处理最重要的操作是合并信息流,即将多个性质相同的信息流合并成一个信息流,新的信息流的各个成分是原信息流成分的并集。信息流的预处理操作包括如下几步:

(1)去除教学方案中不存在的信息流类型,比如“管理指令”、“其他信息”等。

(2)对真实教学活动中的信息流进行合并。这部分操作需要结合教学视频和教学方案的原始数据,考察教学方案中信息流转变成了教学活动过程中什么样的信息流,将这些性质相同或相近的信息流合并成一条信息流。如果中间被其他意外的信息流隔断,则以意外信息流为分界,将各个部分单独合并。比如,如果教学过程中生成的知识语义信息流Y1-Y2-Y3-Y4是X2的表现,则将Y1~Y4合并成一条信息流;但如果信息流序列是Y1-Y2-(学生提问+教师回答)-Y3-Y4,则分别将Y1和Y2合并在一起,将Y3和Y4合并在一起。这里我们用Xi表示切分教学方案所产生的信息流,用Yi表示切分课堂教学活动所产生的信息流。

(3)对教学方案的某些信息流进行合并。根据教学过程的实际情况,将教学方案的连续多条性质相同的信息流合并。由于教学方案是按照“学习活动-活动任务-师生行为”的框架设计的,因此,这种合并不会跨越活动任务的边界。

3.一致性分析的三个指标

为了更好地衡量教学设计与教学实施过程中的一致性,我们开发了如下三个指标:

(1)信息流序列的一致性

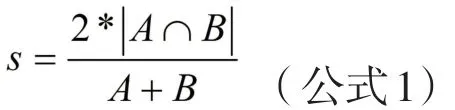

为了考察设计态的教学过程与实施态教学过程中信息流序列的一致性,需要在预处理后的教学方案和教学过程的信息流序列之间建立映射关系。这是因为教案往往反映的是教师的一种设计意图,实际教学过程可能会出现新增信息流(由新增的教学内容而产生)、信息流顺序倒置、漏掉某些信息流(教学过程中可能会漏掉某些内容或任务)等情况。建立这个映射关系,可以更加直观地考察二者的差异,也有助于定位差异点。为了准确计算信息流序列的一致性,笔者认为可以采用Dice系数来计算,因为Dice系数是一种集合相似度度量函数(Dice,1945)。在本研究中,我们可以把教学方案中产生的信息流序列看成一个集合,把教学实施过程中生成的信息流看成另外一个集合,进而比较两个集合的一致性,因此采用Dice系数更加合适。其计算方法如公式1所示:

这里,A代表教学方案中形成的信息流序列的数量,B代表教学过程中生成的信息流序列的数量,A∩B代表教学方案与教学过程能够建立一一映射关系的信息流序列的数量,s代表信息流序列一致性的结果。如果s为0~0.2,表示一致性程度很低,s为0.3~0.8,表示中度一致,s为0.8~1,表示一致性程度很高。

(2)教学设计与实施中激活目标知识点范围的一致性

教学设计和实施中激活的目标知识结点有相同的部分,也有不同的部分。教学设计与实施中激活目标知识点的一致性可以通过分析二者激活目标知识点的范围和个数来比较。一致性的计算方法可以采用Tversky相似系数来计算。之所以采用该方法来计算一致性,是因为Tversky相似系数强调两个事物共同的属性会增加它们的相似程度,因此可以通过两个事物共同拥有的属性占两个事物所有属性的比例来衡量相似性(Tversky,1977)。本研究中,激活的知识点就是教学设计方案和教学实施过程的一个重要属性。所以,在衡量教学设计方案与教学实施过程中激活目标知识点的一致性时,建议采用Tversky来计算。Tversky相似系数的计算方法如公式2所示(Tversky,1977):

公式2中,A代表实际教学设计方案中激活的知识点,B代表教学实施过程中激活的知识点,f (A∩B)代表教学方案和教学实施中共同激活的知识点的数量,f(A-B)代表教案中激活而教学实施中没有激活的知识点的数量,f(B-A)代表教学过程中激活而教案中没有激活的知识点的数量,s代表一致性的结果。如果s为0~0.2,表示一致性程度很低,s为0.3~0.8,表示中度一致;s为0.8~1,表示一致性程度很高。

(3)教学设计与实施中目标知识点激活量的一致性

仅仅分析激活知识点的范围还不够,我们还需要进一步分析激活程度的一致性。这里,笔者采用激活量来衡量激活的程度。激活量的公式采用杨开城教授设计的方法来计算(杨开城等,2010),把教案中目标知识点的激活总量和教学实施中目标知识点的激活总量计算出来后,比较二者的一致性。

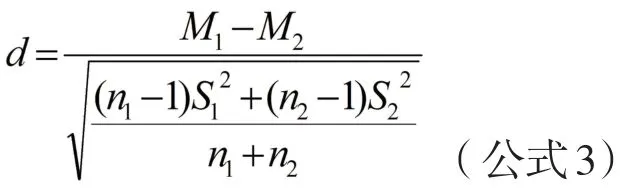

为了更加精确地比较激活知识程度的一致性,笔者采用效应量来衡量一致性的程度。效应量是衡量实验效应强度或者变量关联强度的指标(Suyder & Lawson,1993),在平均数检验中效应量表示两组样本的非重叠程度,效应量越大,重叠程度越小,效应量越小则相反。之所以采用效应量,是因为它不受样本容量大小的影响,可以在不同研究之间比较,而且计算结果更加准确、客观、灵敏。本研究中,研究的样本是知识点,在教学方案中设计的知识点有时会与教学实施中的知识点数量不一致,因此造成样本容量不相同。在这种情况下,如果采用其他方法来计算一致性,势必会影响计算结果,而采用效应量则会避免由于样本容量不相同带来的问题。效应量的计算常采用Cohen的d值,计算方法如公式3所示(Cohen,1969):

其中,M1和M2分别代表两组样本的均值,n1和n2代表两组样本的数量,S1和S2代表两组样本的标准差。如果d值为0~0.2,表示低效应,一致性程度高;d值为0.2~0.8,表示中等效应,为中度一致;d值大于0.8,则表示高效应,一致程度低。

三、研究结果

1.案例1的研究结果

(1)原始信息流及其预处理

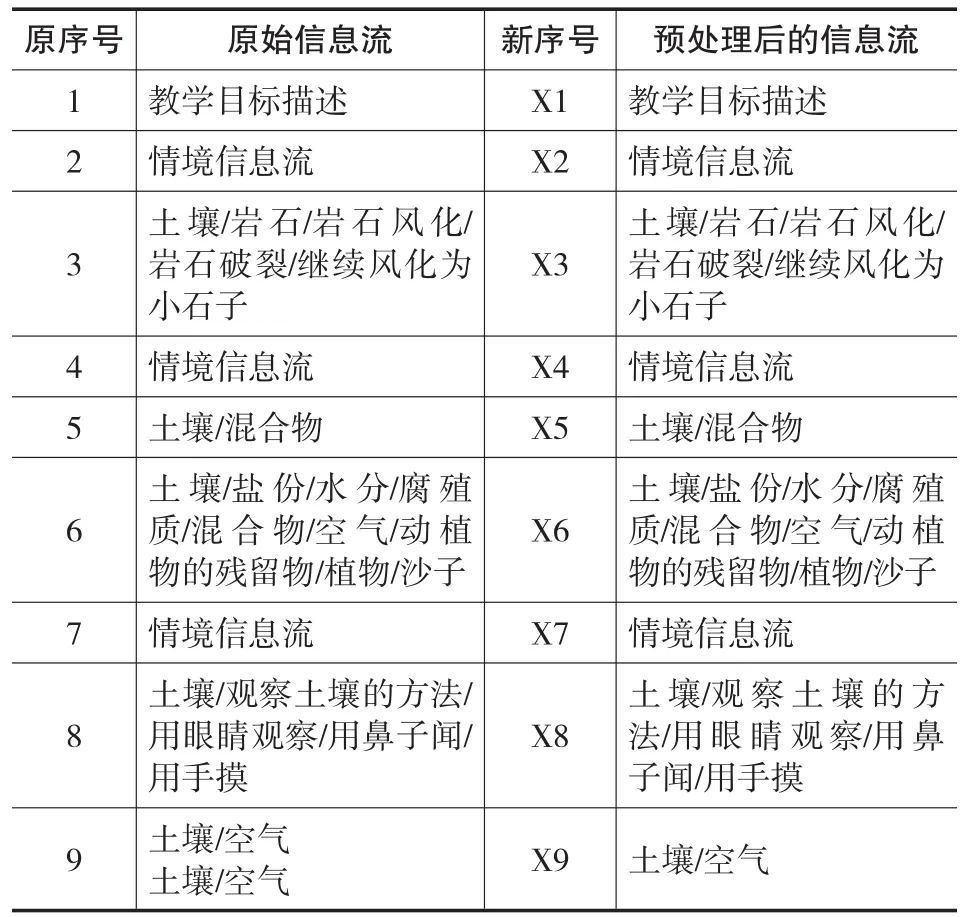

教学过程中的信息流复杂一些,预处理的操作办法如前文所述,限于篇幅,这里仅呈现教学方案的信息流预处理过程。表2是案例1中教学方案的预处理过程,预处理时将重复的信息流合并。

表2 案例1教学方案的信息流预处理

续表2

(2)信息流序列的一致性

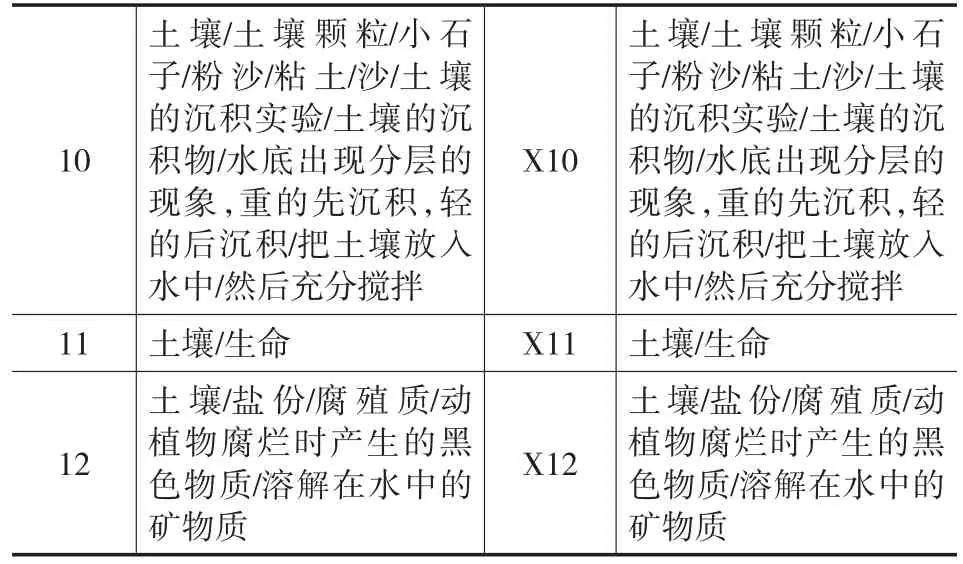

表3 案例1的信息流序列对照表

IIS图分析法中,信息流的基本结构是:<操作者><时间><操作><信息类型><表征形态><知识网络子图>[{内容注释}](杨开城等,2010)。其中信息类型的取值范围包括目标描述、情境、知识语义、事实和范例、答案、管理指令、其他相关信息、不相关信息;知识网络子图是指信息流所直接蕴含的知识点子集,可以用知识点序列来表示。只有当信息类型是“知识语义”、“事实和范例”和“答案”时,才存在知识网络子图。本文在后面表格所呈现的信息流序列中,将信息流区分为两种情况:一种是情境、目标描述类等信息流,直接用信息流类型名呈现;另一种是知识语义、回答问题等有知识点激活的信息流,在表格中用知识点序列来表示。

续表3

从表3中的教学方案和教学过程中预处理后的信息流序列对照表中,我们可以发现,教案的信息流序列与教学过程的信息流序列很不一致,只有2条信息流一一对应。根据公式1,A=12,B=20,A∩B=2,s=0.125,一致性很低。不能建立一一对应的映射关系主要有两方面的原因:一是由于教学方案设计得不详细,二是由于实际的教学过程中出现了信息流顺序倒置、新增信息流和漏掉信息流现象。

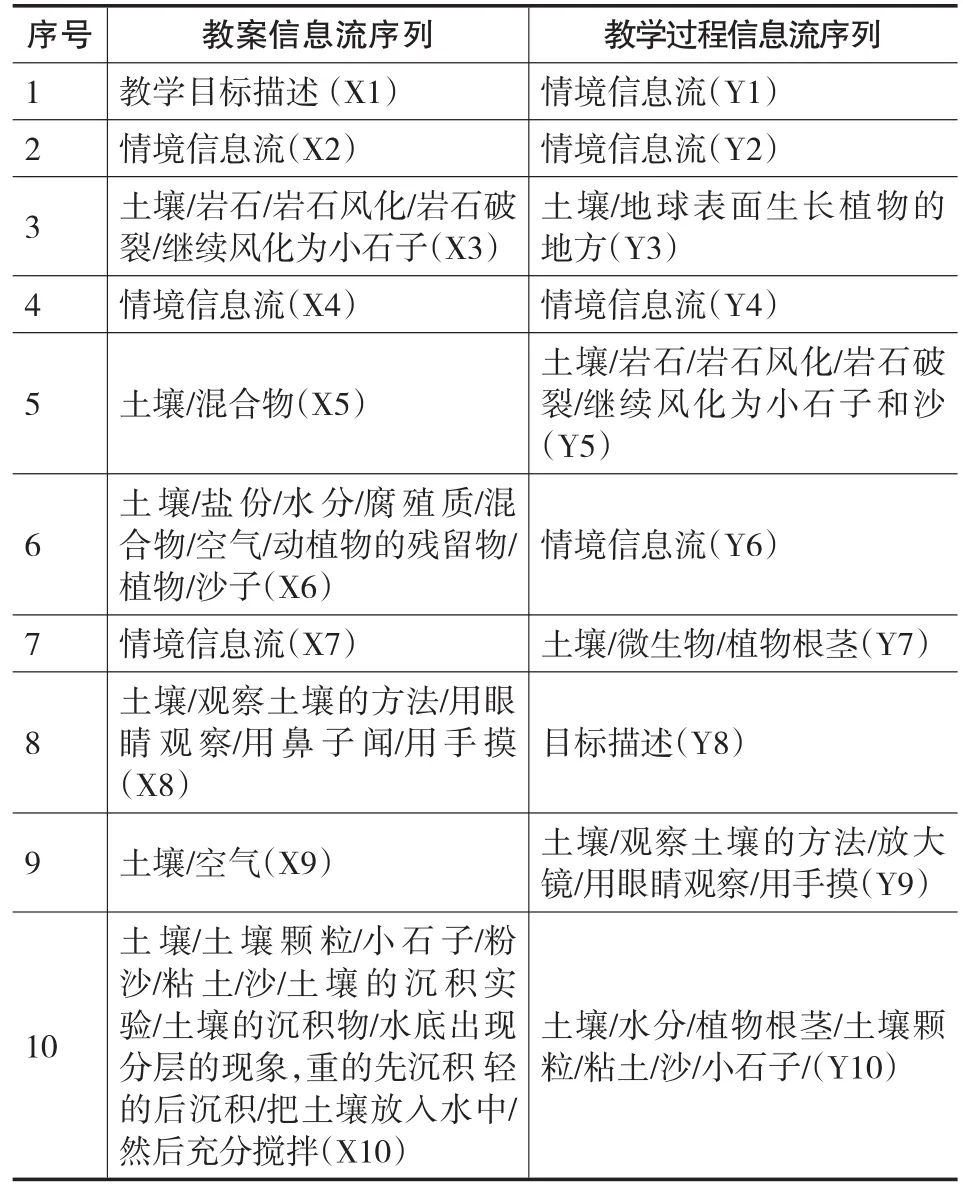

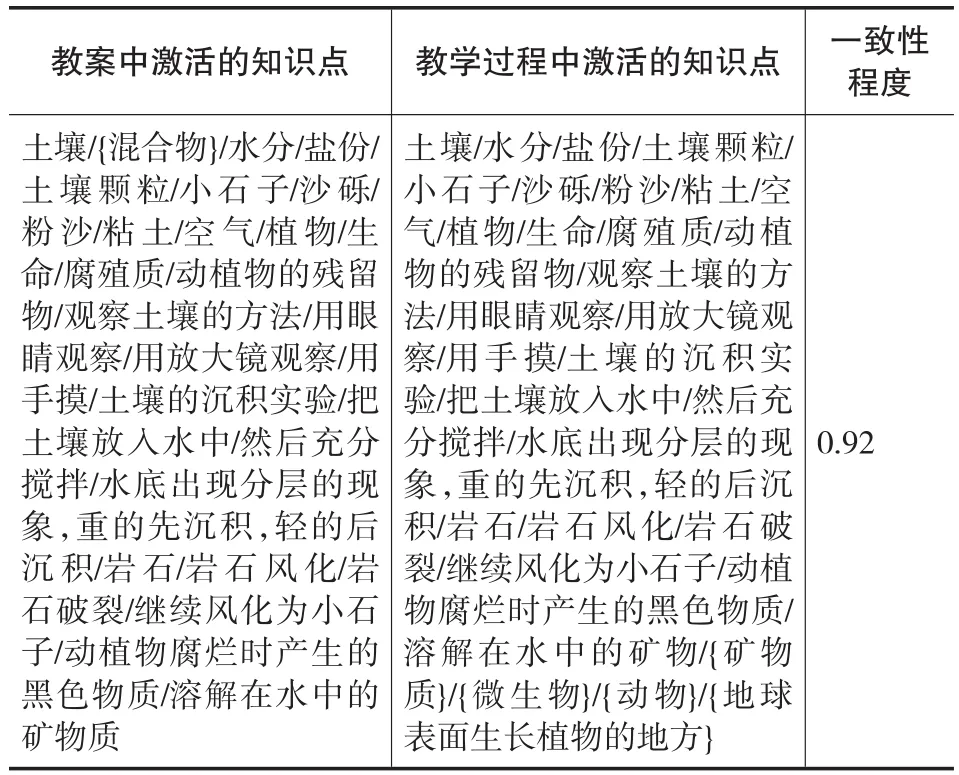

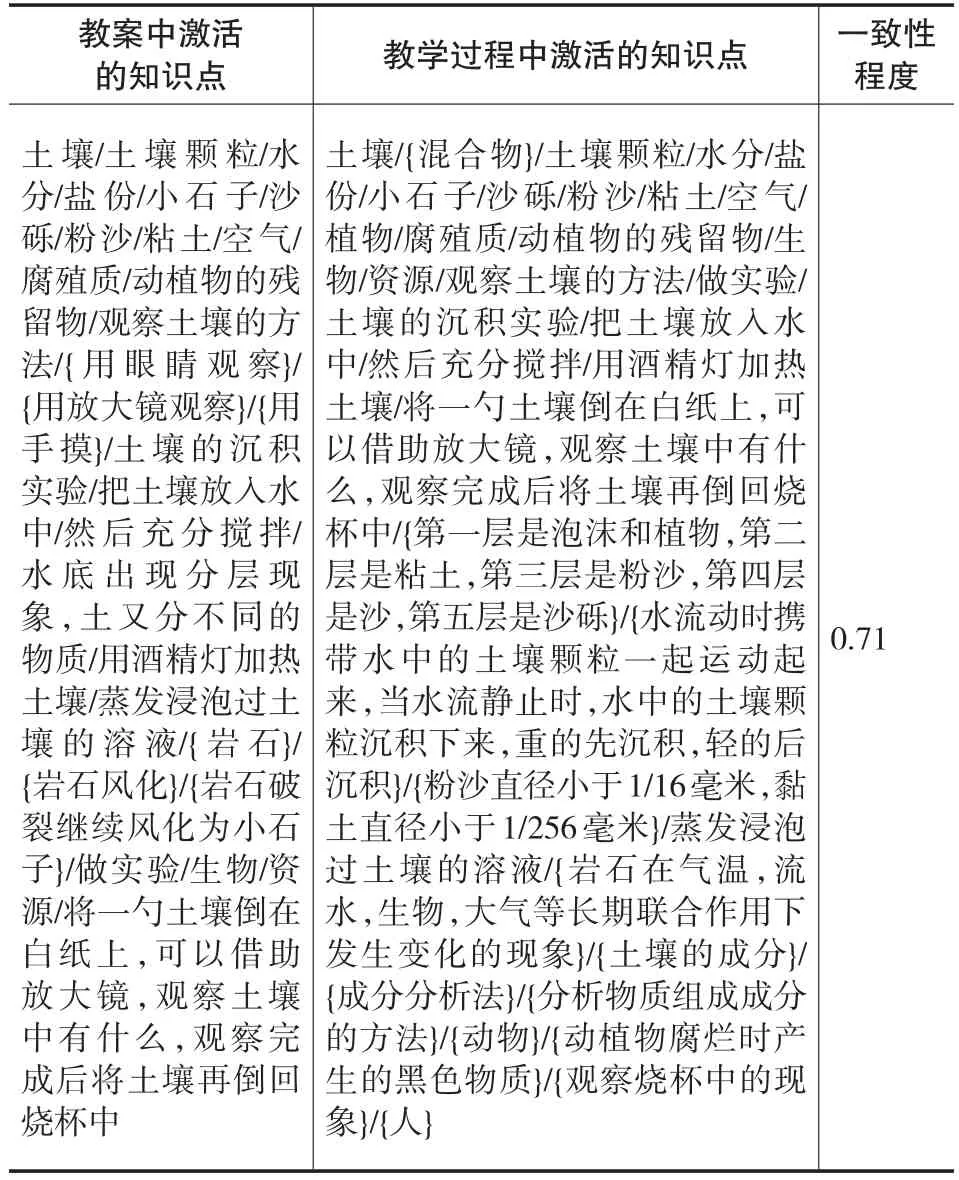

表4 案例1中教学设计方案和实施激活知识点范围的一致性对照表

(3)教学设计方案与实施中激活知识点范围的一致性

教学设计方案与教学实施过程中激活知识点的一致性需要分别梳理方案和教学视频中激活的知识点,然后分析其一致性。表4显示了教学方案和教学实施中激活的知识点,二者的差异用特殊符号{ }标识出来。一致性计算结果显示,在案例1中,A=28,B= 31,f(A∩B)=27,f(A-B)=1,f(B-A)=4,s= 0.92,一致性程度很高。这说明在教学过程中,教师能够紧密围绕目标知识点展开教学。

(4)教学设计与实施中目标知识点激活量的一致性

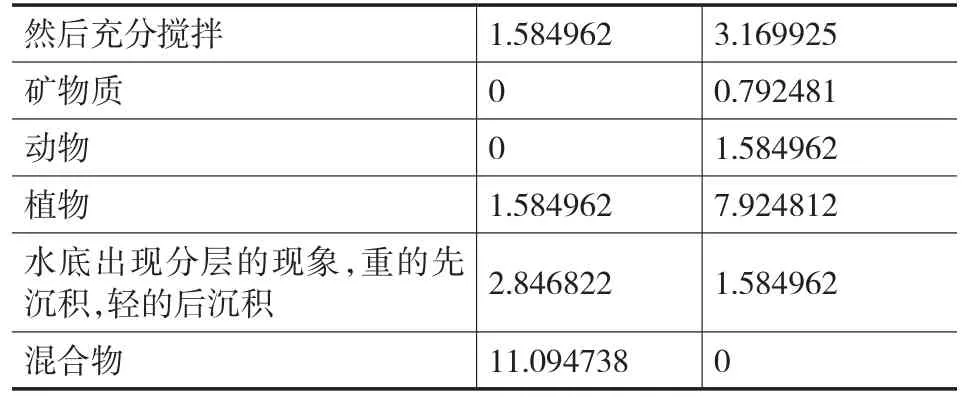

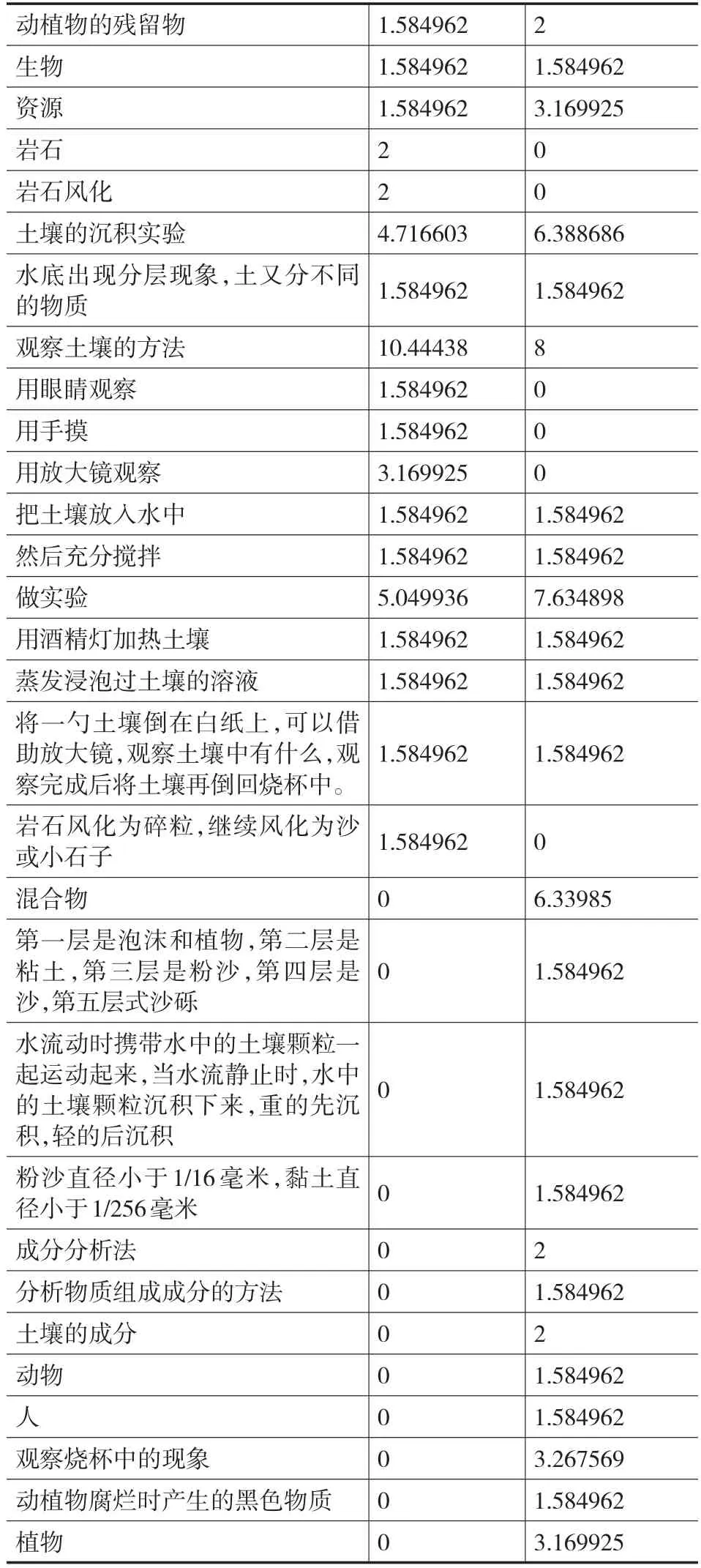

表5显示了教学设计方案和教学实施过程中所有知识点的激活量。为了比较二者的一致性,我们进一步计算了平均值和标准差,如表6所示。

续表5

表6 案例1教学方案和教学实施中知识点的激活量

表6显示了教学方案和教学实施中目标知识点激活量的平均值和标准差,可以看出,案例1中教案设计的目标知识点激活量与实际教学过程中的目标知识点激活量呈现中度一致。

2.案例2的研究结果

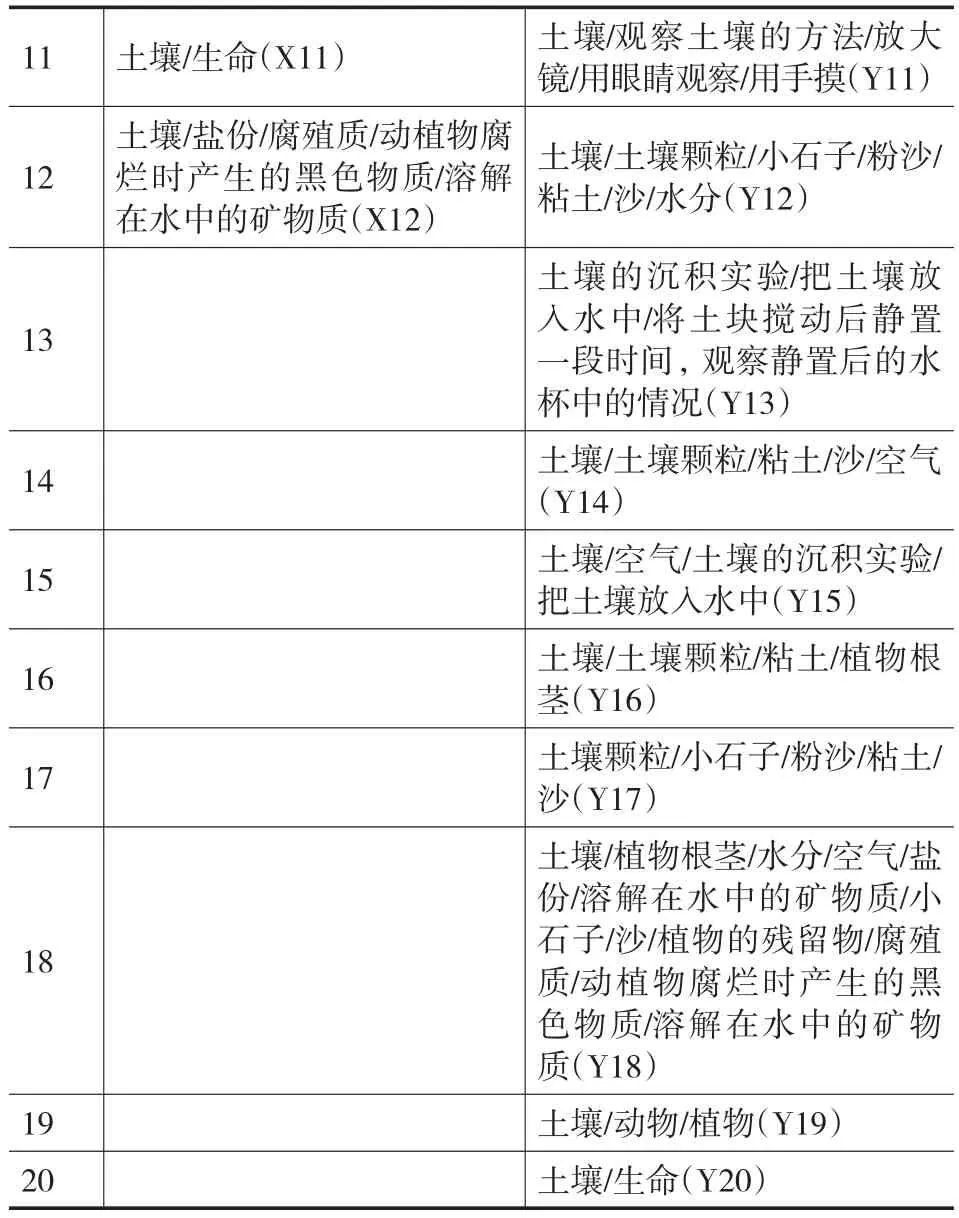

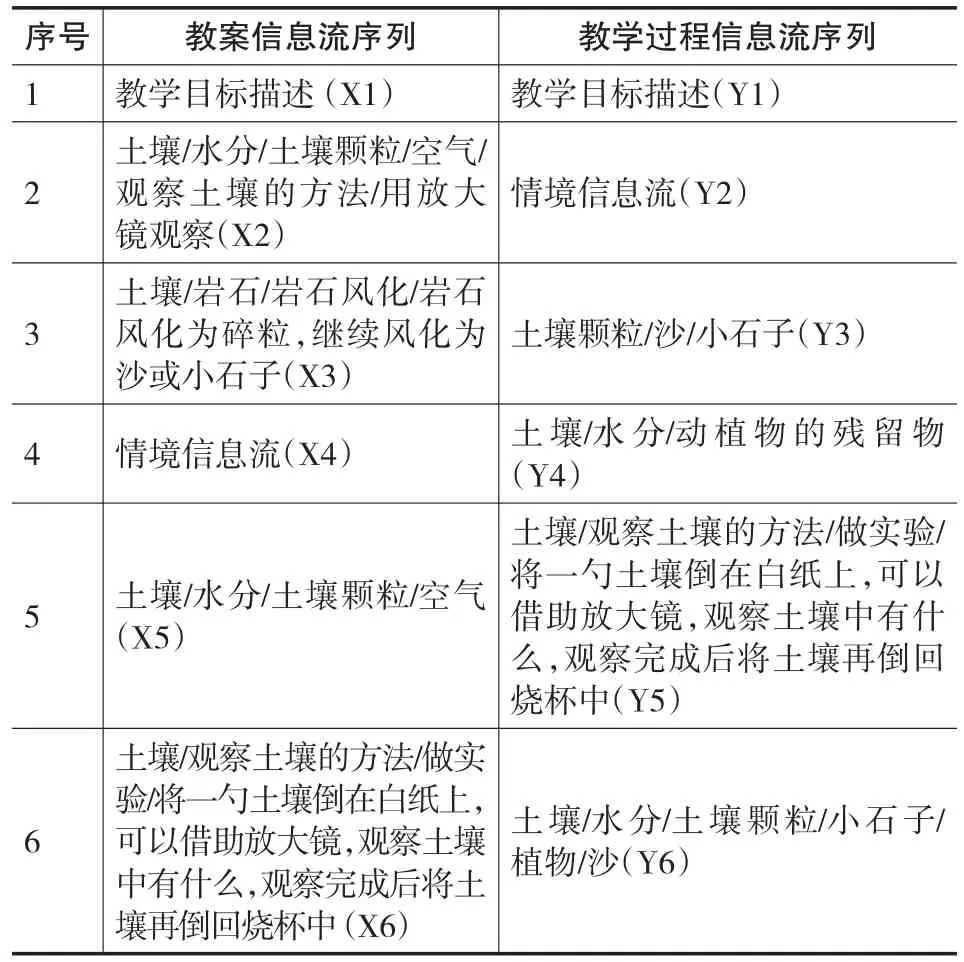

(1)信息流序列的一致性

案例2中教学方案的信息流和教学过程的信息流采用了与案例1相同的处理办法,限于篇幅,这里只呈现处理后的信息流,如表7所示。从教学方案和教学过程中预处理后的信息流序列对照表中,我们可以发现,绝大部分教案中的信息流序列与教学过程中的信息流序列不一致。根据公式1,A= 18,B=18,A∩B=1,s=0.055,一致性很低,主要原因也是教学过程中出现了新增的信息流和信息流顺序倒置等现象。

表7 案例2的信息流序列对照表

(2)教学设计方案与实施中激活知识点范围的一致性

表8显示了案例2教学方案和教学实施过程中激活的知识点,二者的差异用特殊符号{ }标识出来。一致性计算结果显示,在案例2中,A=28,B=34,f(A ∩B)=22,f(A-B)=6,f(B-A)=12,s=0.71,一致性程度中等。但是与案例1对比可知,就激活目标知识点的范围来看,案例1的一致性高于案例2。

表8 案例2中激活目标知识点范围的一致性

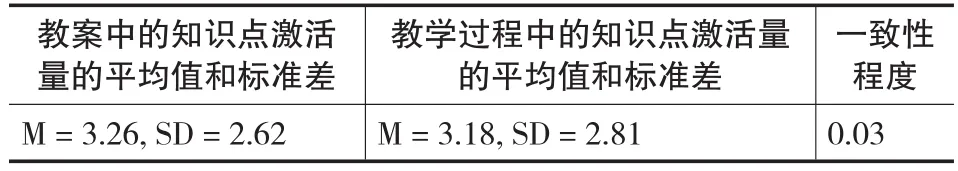

(3)教学设计与实施中目标知识点激活量的一致性

案例2中知识点激活量的计算方法与案例1相同。表9显示了案例2教学方案和教学实施过程中知识点的激活量。

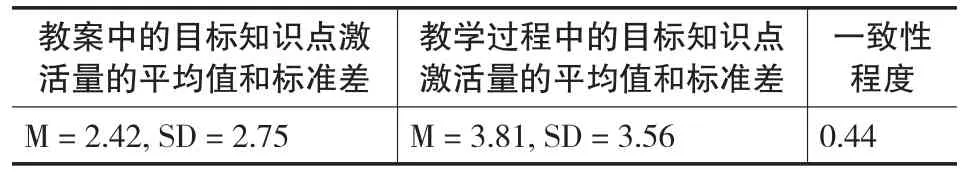

为了进一步比较一致性,笔者计算了平均值和标准差,如表10所示。表10显示了教学方案和教学实施中目标知识点激活量的平均值和标准差。这里的一致性采用效应量来衡量,效应量小,则表示重叠程度大,一致性高。根据表9的结果可以看出,效应量很小,这说明案例2教案中的目标知识点激活量与教学过程中的目标知识点激活量高度一致。

续表9

表10 案例2中教学方案和教学实施中目标知识点激活量的一致性对照表

四、反思性分析与结论

1.反思性分析

笔者对两个案例教学方案与教学实施过程中的信息流序列、激活目标知识点的范围和激活量进行细致分析,旨在发现是否一致、如果不一致是哪里不一致、这种不一致是积极的还是消极的以及不一致产生的原因。

对于案例1而言,教学设计方案和教学过程中的信息流序列表现得很不一致,因为一致性的指标值远远低于界限值0.8。绝大多数信息流都无法建立一一映射的关系,只有两条情境信息流可以建立一一对应的关系。

笔者分析不一致的原因主要体现在三个方面:第一,实际教学过程中的信息流明显多于教案中的信息流,这主要是因为教师在教学过程中新增加了情境类信息流、激活已有知识的信息流(比如土壤的概念)以及由于课堂上师生的互动而新增的部分信息流。笔者认为,这些新增的信息流是积极的,因为这些信息流有助于提高学生对目标知识的理解。同时也说明,教学方案设计得不够详细,很多内容教师没有提前设计好。第二,实际的教学过程中出现了信息流顺序倒置的情况,比如教学过程的最后环节,教师先总结土壤的成分,然后提到土壤和生命的关系,这种倒置也是有益的,因为对于土壤成分的总结有助于学生加深对土壤的认识,同时也呼应了本节课的教学目标。而教案在此处的设计显然不尽合理。第三,实际教学过程中出现了漏掉的信息流,即土壤是混合物。实际上这条信息流非常重要,它能使学生认清土壤的概念,同时加深对土壤成分的理解。因此,这种不一致是消极的。

笔者发现同样的现象也存在于案例2中。比如实际教学过程中存在新增的信息流,这些信息流表现为对知识点的详细讲解(如对于土壤分层现象中出现的每一层物质的解释、对于分析土壤成分方法的概括)。教师指出这种分析物质组成成分的方法是成分分析法,这样的讲解有助于帮助学生拓展知识,因此对提高学习效果是有益的。另外,案例2中依然存在信息流顺序倒置的现象。比如在教学方案设计中教师先说明土壤的成分,然后再提及土壤与生命的关系;但是在实际的教学过程中却反过来。笔者认为这样的倒置不太符合逻辑,因为在教学过程中教师最好按照任务分步进行,尤其对于小学生而言,任务的交叉讲解容易引起学生概念理解的混淆,进而降低教学效果。

就教学方案和教学过程中激活目标知识点的范围而言,两个案例的一致性程度很高。我们可以看到,案例1中只有“微生物、矿物质、动物、地球表面生长植物的地方、混合物”这5个知识点不一致,其中,“微生物、矿物质、动物、地球表面生长植物的地方”这四个知识点在实际教学过程中激活而在教案中未激活,而“混合物”这个知识点在教案中激活但是实际的教学过程中未激活。案例2中激活目标知识点范围的一致性低于案例1,这主要体现在实际的教学过程中新增了11个知识点。这些知识点与教学目标是相符的。增加知识点有利于学生理解本节课的核心概念。其教案中没有出现这些知识点,说明教师撰写的教案还不够详细,这不利于教师把控教学进度,实现教学目标。

就教学方案和教学过程中目标知识点的激活量而言,案例1呈现中度一致,案例2呈现高度一致。这主要是因为案例1中教学方案的信息流明显少于教学过程中的信息流,案例1的教学方案太简单,而案例2却基本一致。

2.结论

本文通过对两节小学科学课的教学设计方案与课堂教学过程进行一致性分析,初步证明了一致性分析的可行性。同时也发现两个案例在激活的知识点以及知识点的激活量方面,教学方案与教学实施过程呈现中度或高度一致,但是在信息流序列方面却很不一致。基于这些不一致,笔者进行了深入的反思性分析。

(1)如果教学过程中新增加的信息流有助于学生理解本节课的基本概念并掌握基本知识,比如细致讲解某些知识点、激活先前的知识点、创设情境吸引学生注意或加深学生的认识,这样的信息流是有益的,这种不一致没有什么风险。

(2)如果教学过程中漏掉了信息流,而这些信息流会激活目标知识点,这种由于教师忘记讲解某些关键知识或概念而导致的不一致性是存在很大风险的,这种不一致不利于实现教学目标。

(3)如果教学过程中出现了信息流顺序的倒置,这往往由于学生不可预期的反应或者由于教师缺乏教学经验导致,这种不一致具有一定的风险。太多的倒置容易引起教学内容的混乱,这种不一致显然也不利于学生系统掌握所学内容。

但是,教师是否能从一致性分析中受益还需要进一步的探索。今后的研究将更加关注一致性分析的方法,并进行更加严谨的操作。这主要体现在两个方面:首先,数据的搜集要求更加规范严谨,特别是教学方案的设计必须按照指定的规范撰写,对于先决知识和技能的回忆、学生可能的各种回答、教师可能扩展的知识、各种范例和问题都要在教案中详细地撰写。在本研究中,由于教师撰写的教案不够详细和规范,因此造成一致性分析过程中信息流序列出现了大量的不一致,这也是笔者事先没有预料到的。今后要严把教案,力求更加规范、详细,这样在教学实施的时候,教师可以做到心中有数,同时也为一致性分析奠定基础。其次,后续研究还需要进一步设计一些更加细致和灵敏的指标来检测一致性并通过大量的数据进行验证。

总之,以设计为中心的研究是一种极其有用的取向,它能够使得研究更加可信、更具可重复性。我们可以基于DCR的研究提出更多能够服务于一线教师的教学设计技术。DCR在未来将以突显教育的设计属性并生成设计的技术知识而倍受青睐。

参考文献:

[1]梁妙,郑兰琴(2014).基于信息流视角的教师指导与协作学习效果分析[J].现代远程教育研究,(4): 64-70.

[2]徐梅(2012).教学方案IIS图分析研究[D].北京:北京师范大学.

[3]杨开城(2013).DBR与DCR哪个才能架起教育理论与实践之间的桥梁[J].电化教育研究,(12):11-15.

[4]杨开城,林凡(2010).教学系统的IIS图分析法及其实证研究[J].中国电化教育,(2):31-34.

[5]郑兰琴,杨开城(2014).为什么要研究一致性而不是有效性[J].中国电化教育,(9):12-15.

[6]Cohen, J. (1969). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences [M]. New York: Academic Press.

[7]Dice, L. R.(1945). Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species [J]. Ecology, 26(3): 297-302.

[8]Hans, R.(1947). Elements of Symbolic Logic [M]. New York: Dover Publications.

[9]Snyder, P., & Lawson, S. (1993). Evaluating Results Using Corrected and Uncorrected Effect Size Estimates [J]. Journal of Experimental Education, 61(4): 334-349.

[10]Tversky, A. (1977). Features of Similarity [J].Psychological Reviews, 84 (4): 327-352.

A Case Study on the Consistence Between the Instructional Design and the Implementation of Teaching

Zheng Lanqin

Abstract:The design-centered research approach focuses on the analysis of the consistence in educational science research.Theconsistencebetweentheinstructionaldesignandtheimplementationofteachingreferstowhetherthebehaviorand content in the instructional plan can match those in the implementation of teaching. Compared to the difficulty in the attribution of the effectiveness, the attribution of the consistence is feasible and clear by the particular analysis method. It is much more appropriate to adopt the analysis method based on information flows because the instructional system is information system in nature. The IIS map analytical method based on information flows has been successfully adopted to analyze the instructional plan, implementation of teaching, and face-to-face collaborative learning activities. The consistence of information flow sequences, the consistence of activated knowledge scope, and the consistence of activation quantity between the instructional designandtheimplementationofteachingwereanalyzedindetailtovalidatethefeasibilityoftheconsistenceanalysis.Itisfound that the consistence between the instruction design and the implementation of teaching is moderate or high regarding the activated knowledge scope and the activated quantity, but this is not the case for the information flow sequences. It is also found that the new information flows are more helpful for students to get better understanding of the concepts, but the missing informationflowsareunfavorableforstudents,especiallyforrealizingtheinstructionalobjectives.

Keywords:Instructional Design;Teaching Plan;Implementationof Teaching;Information Flow;Indicator;Consistence

收稿日期2014-09-14责任编辑汪燕

作者简介:郑兰琴,博士后,讲师,硕士生导师,北京师范大学教育学部教育技术学院(北京100875)。

*基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SKZZY2014103)。

中图分类号:G434

文献标识码:A

文章编号:1009-5195(2015)03-0095-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2015.03.011