高校培养创新型人才模式的现状及改进方法

2016-01-14冯凤莲段西涛王培宏贾根深黄晓鑫

冯凤莲+段西涛+王培宏+贾根深+黄晓鑫

摘 要 目的:了解现阶段大学生创新能力和高校培养人才模式。方法和结果:通过调查问卷调查目前大学生对自身创新思维和能力的认知,对高校培养人才模式的看法。参考其他文献并结合作者自身的想法对高校培养创新型人才提供意见与建议。

关键词 大学生 创新能力 培养模式

中图分类号:G645 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2015.12.008

Abstract Objective: To know about college students' creativity at present and the pattern of cultivating talents which many colleges usually carry. Methods and Results: We research into the college students' thoughts about their creativity and university training mode by filling in questionnaires. By combining the ideas in other documents with the writer's own idea, this article provides some useful suggestion to the university training mode.

Key words college students; creativity; training mode

0 引言

自2007年“国家大学生创新性实验计划”提出与实施以来,通过资金支持大学生开展创新型实验的方式,在一定程度上调动了大学生在自身学习专业领域上的探索积极性,加强了大学生对专业知识的掌握能力,拓宽了大学生的知识面,更重要的是培养并提高大学生的创新意识和创新能力。审核的过程则考验大学生思维的逻辑性与缜密性。

大学生对创新性实验具有浓厚兴趣,通过讲座,导师指导,书本自学等多种形式,了解、掌握与所学相关的前沿知识,掌握基本的实验技术。然而大学生的创新能力是否提高,高校培养创新型人才模式上是否有缺陷,以及如何改进,是推进大学生创新性实验计划的过程中需要深入探究的问题。本文通过调查问卷的方式,就大学生创新能力以及高校培养创新型人才的模式上展开了调查,结合调查结果,对改进高校培养创新性人才模式进而切实提高大学生的创新能力提出了可行性的建议。

1 研究对象和方法

调查研究对象为大一至大四的多专业的全日制本科生,累计发放问卷400份,有效回收问卷380份,回收率为95%。

问卷设计首先了解了本科生对专业基础知识的重视程度及把握、对创新性实验的兴趣,对创新型人才的认知、自身创新的动力,以及提高创新能力的途径,继而了解高校目前在培养创新型人才所做的工作以及不足。

2 调查统计与分析

2.1 大学生对创新性实验的兴趣

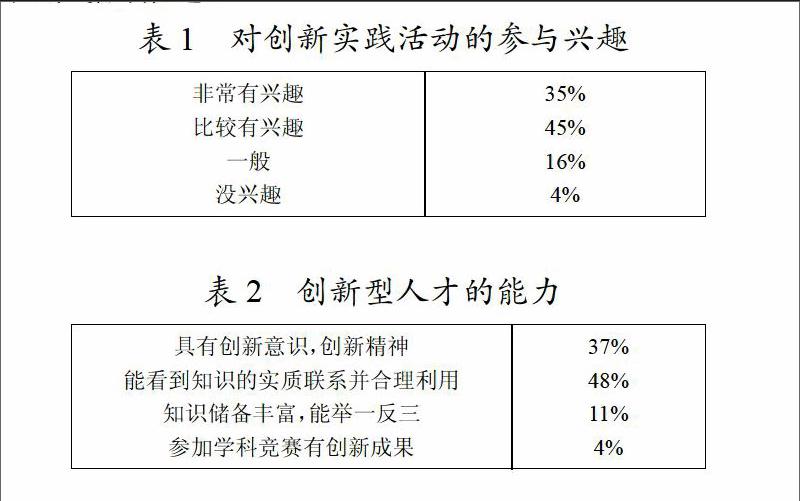

由表1知,35%的大学生对创新性实验非常有兴趣,45%的大学生对创新性实验比较有兴趣,16%的大学生兴趣一般,4%的大学生没兴趣。综上,80%的大学生对创新性试验比较有兴趣。兴趣是最好的老师,兴趣是创新的动力。大学生对创新性实验的兴趣使得他们在课余时间愿意投入更多的精力与时间去思考实验的流程,缺陷与改进方法,进而有助于大学生创新性实验计划的推进。

2.2 大学生对创新型人才的认识,以及对自身创新能力的认知

创新型人才是全面发展的人才,在国家创新方面是主力军。由表2知,48%的大学生认为创新型人才能看到知识的实质联系并合理利用,37%的大学生认为创新型人才具有创新意识,创新精神,11%的大学生认为创新型人才知识储备丰富,能举一反三,4%的大学生认为创新型人才应参加过学科竞赛,有创新成果。根据结果可得:创新型人不仅有扎实的基本功,并能融会贯通,而且具有创新意识和创新精神。根据对大学生对专业的重视程度的调查,47.83%的大学生非常注重所学的专业知识,52.17%的大学生对所学的知识一般注重或不注重。可见,在高校大规模开展创新型实验时,大学生往往会忽视掌握专业的基础知识,没有能做到知识的融会贯通,而单单把提高实验技能作为主要任务,因此,大学生应当以此为努力方向,先扎实基础,进而开拓创新。当针对学生对自身创新能力的认知进行调查时,根据调查结果,72.83%的大学生认为自己具有较好的创新能力,经常能有不错的想法。可见,大学生对自身创新能力具有较大的自信。

当代大学生的理论知识丰富,善于接受新生事物,但实践经验却严重不足。经过调查,大学生所接受的与创新有关的教育形式中,除了导师指导的形式外,所参加的形式是讲座、视频录音、专业课程、书本自学等,提高实践能力的效果不显著。大学生形成切实可行的新想法,进而将创新思维应用到创新实验中,这是当代大学生努力的方向。

3 高校在培养模式上的缺陷

创新能力的培养是素质教育的核心内容。目前我国高等教育薄弱环节正是缺乏对学生创新意识和创造能力的培养,应试教育在高等教育中仍占据主流,导致学生综合素质低、缺乏团队精神、社会活动能力和科研创新能力等。

3.1 高校对大学生教育方式上的缺陷

目前,我国大学生培养仍沿用传统的教育模式,比较注重“成才”教育而忽视“成人”教育,比较注重理论基础的培养而忽视实践的学习。传统的教育模式与社会需求相脱节,跟不上社会发展。根据调查,高校目前培养大学生的最主要的模式是教师授课与学生自学相结合,虽在一定程度上能激发学生的逻辑思维与创新能力,但并不能切实提高大学生的实践能力。此外根据调查,大多数调查者认为高校教学方法单一、忽视个性培养。这显然受到高校导师数量少而大学生数量多的因素的影响。致使毕业生在处理人际关系能力、团队精神和心理素质等方面有所欠缺,以及在动手操作能力和实践创新能力有明显不足。

3.2 高校在开展创新性实验上的缺陷

(1)项目普及不够。创新性实验项目是惠及所有大学生的教育工程,是对新教学模式的探索。项目在大学生的普及面越广,惠及的大学生越多,计划实施得越成功。但根据调查分析,调查者希望高校重视对学生创新能力的培养,让所有学生都有能力提出新见解,发现新思路,解决新问题。在实践过程中,高校所创建的实验项目并不能普及到所有学生,是大学生创新性实验计划的推进出现失衡现象。(2)项目课题设置不合理。在已开展的创新项目中,题目过大、过小,和专业脱节的现象普遍存在,暴露了大学生选题的不成熟,仓促,不随意。(3)缺少创新试验计划实施的教学和科研平台,以及对创新试验计划项目缺乏科学合理的评价机制。

总之,创新试验计划在全国的推广时间短,各普通院校对实验计划的实施虽然已经形成模式,却还不够成熟,大学生创新计划实施的模式需要进一步探索。

4 高校在创新型教育模式上的改进方法

4.1 改善学校的硬件设施,创造拥有引导和培育应用型本科人才的创新氛围

4.1.1 构建创新性实验平台

以现代科学实验方法为基础,以引进的先进仪器设备为保障,以浓厚的学术氛围为烘托,建立现代化、全方位、开放性的创新实验平台。创新实验平台的建设方向应结合相关专业的社会发展状况,使教学、实验、科研全面地融为一体,把科学研究全面渗透到本科教学及研究生教学的各个领域,形成协调的实验室结构层次和科学的管理体系,为后续实验的开展提供基本保障。

4.1.2 构建全面开放、基础设施完善的研究中心

以学科为依托,投入专项资金,购置仪器设备,引入专业的师资力量,吸纳不同年级的学生,使研究中心成为人才培养和科技创新的重要平台。教师负责引导学生学习了解、巩固扩展相关的学科知识,承担学生在课题研究过程中的技术指导。学生按照优势互补的原则进行分组,在小组内部进行明确的分工,使其充分发挥各自优势。在探索研究过程中,学生应积极了解掌握国内外对其研究内容的研究成果以及最新进展,积极与指导老师沟通,改进优化研究方法。

4.1.3 加强实验室的建设与管理

(1)要实现培养优秀的创新人才的目标,创新型实验平台应该满足各个专业大学生进行创新实验的需要,申请资金引进全套的仪器设备,并尽可能地给每一位学生提供参与实验的机会,积极为大学生创新性实验项目提供技术保障,使大学生创新性实验项目进行得更快捷,准确,有效。实现实验仪器设备的最优化配置与资源共享。

(2)加强实验室开放管理,形成以时间、空间上的开放,仪器设备的开放,实验内容上的开放为主的三种开放模式。加强实验室的开放不仅可为学生提供充足的进行创新性实验的机会,使其在时间上不受限制,能较早地完成创新实验,而且可为学生在实验过程中不断摸索,改进,创新提供平台。同时加强实验室的开放并保持实验室的管理秩序需要依靠大学生的自觉性与优秀的自身素质,这就需要大学生在进行创新型实验之前仔细阅读创新实验平台的使用规则,必要时进行一定时间的规范化培训。

4.2 加强学校师资队伍的建设,建立一支实践经验丰富的创新性实验辅导员队伍

优秀的实验教学团队在大学生创新性实验中起到了重要的辅助作用。如何调动优秀实验教师参与辅助创新性实验的积极性成为不容忽视的问题。这一方面要靠教师高尚的职业道德,另一方面要依赖学校的一系列奖励政策。这样大学生在进行创新性实验时就可以获得建设性的技术指导和更加有深度的理论分析。创新性实验辅导员将实验原理与实践有机结合,使学生更加熟练地掌握实验操作方法,使学生更加自信,更加努力地投入到创新性实验中,并积极地与辅导员探讨实验过程中遇到的问题,使创新性实验进行得更加顺利。并且要求教师能够明白创新性实验的主体是大学生,因此要做到留心学生在实验操作过程中的疑惑,尽可能详细地认真地为他们解答,要鼓励大学生的批判性思维、发散思维,使他们在创新性实验过程中积极思考,用发展联系的眼光看待创新性实验操作过程中的环节,要做到吸收前沿的科学知识,并及时地传授给学生,并要求学生主动地关注前沿教育科学成果,拓展知识面。同时要做到综合新学科的教学能力。教师还要对学生提出正确使用创新实验平台的要求,使学生养成科学严谨的实验态度,掌握科学的实验操作技术。

4.3 加强同企业的紧密联系与合作,多利用投资方的资源,为学生步入社会打下基础

高校可安排在校大学生假期到投资企业实习,通过接触与专业相关的社会实践,可帮助大学生初步了解未来的就业方向与就业内容,掌握该专业的前沿知识与技术,并且培养了大学生的团队合作精神,为适应以后的社会生活打下基础。这种以高校为媒介,建立投资企业与大学生联系的培养模式对于锻炼大学生的实践能力具有很大的作用。

4.4 改革课堂教学方法

现在大部分高校依旧采用传统的灌输式的教学模式,教师与学生之间的互动少,使得学生容易走思,教师也寻求不到讲课的乐趣,以授课的效果不理想,学生在这种教学模式下对知识掌握得不扎实,很难做到活学活用,也很难产生创新性思维。改革教学模式的关键在于探索如何使学生对所学的知识有浓厚的兴趣,在学习的过程中产生满足感,进而激发学生的创新思维。

4.4.1 探索形成新型教育模式,教会学生思考和学习的方法

(1)鼓励学生进行预习工作,营造良好的自主学习氛围。在预习过程中,学生通过阅读课本,上网查资料、阅文献,对将要学的知识有一个系统的认识,并且标注出自己有疑惑的地方,这样在上课时就能有目的地听,并且能巩固没有疑惑的知识。这样做调动了学生的探索欲望,有利于形成创新思维。(2)在进入下一个学习阶段前,开展学习讨论会,由任课教师和学生共同参与,不仅仅对所学知识进行总结,使学生对所学的知识有一个系统的知识,有利于记忆;还为学生提供向老师提问的机会,解决在温习知识的过程中产生的疑惑;这个学习讨论会的最后一个阶段是由任课教师为学生补充最新的科学发展成果,并让学生自主分组,并选择一个课题,写一篇小论文,在下次讨论会的时候上交,之后由任课教师进行指导。在这个过程中,不仅丰富了学生的知识,提高了学生归纳总结的能力,而且增加任课教师与学生的交流的机会,形成良好的师生关系。(3)积极开展人文教育活动。大学生要具有创新思维和创新能力,不仅要有广博精深的专业知识,还要有丰富的人文科学知识。开展人文教育活动,增强大学生对人类社会高度的责任感,使他们具有敢于开拓,不断创新,锲而不舍,愈挫愈勇的精神,使得他们在求知与创新的道路上越走越远。

4.4.2 开展丰富的创新实践活动

(1)在课程安排上增加实践课程的比例。在学生扎实地掌握好理论知识的基础上,组织学生进行实践,增强学生在各个专业方面的动手操作能力,熟练掌握操作原理与技术。(2)响应国家大学生创新性实验计划,开展大学生创新实践活动,要求高校在创新实践活动上的投资应较为广泛地涉及各个专业,依据申请的课题数目合理地安排投资比例,并给学生充分的选择课题的实践,使学生做好充足的准备。要求学生积极投入到创新实验项目中,依据所学的专业选择课题与导师,充分利用大学提供的开放的实验平台,主动搜集与课题相关的最新权威文献,探索更加简便严谨的实验方法,多角度探索实验方法的可行性,时常分析思考实验的注意事项,积极和导师进行沟通,虚心求教,提出自己的疑问与想法,在实验过程中不断进行归纳总结,积累经验。在实验过程中从基础做起,增强自己的动手操作能力,做到熟能生巧,炉火纯青。

4.5 进行课程考试改革

大学课程考试是高等教育教学中考核学生对知识掌握情况的一种必不可少的手段。但在考试的过程中存在着很多的弊端,例如过分注重基础知识的考核,拘泥于课本,缺乏与社会实践的联系,在考核时,把学生的考试成绩作为衡量学生是否优秀的重要指标,而忽略了学生的平时表现以及对学生的人文素质与创新能力的考核。因此进行考试改革就显得尤为重要,力争做到让新型的考试制度成为促进大学生创新性实验的积极促进因素,做到科学合理地反映大学生的综合能力。依据传统考试所存在的弊端,可进行以下的考试改革。

(1)转变观念是解决目前高校课程考试中存在问题的关键。长久以来,学生在学习过程中逐步形成了“学习就是为了考试”的错误认知,这是由于传统考试的结果作为他们是否需要重修相关课程的决定性因素,进一步导致大学生在学习的过程中不能做到扎扎实实地去学习,真正地去思考,只是单纯的死记硬背,使得大多数学生没有从学习中找到乐趣,切实扩展自己的知识面,提高自身综合素质。进行考试改革,首先要进行观念的转变。大学生应该把提高自身的专业素质为起点,正确对待考试的作用,并在平常养成经常思考,善于发现并主动解决问题,通过阅读文献来拓宽知识面的习惯。大学生应当在学习的过程中举一反三,在生活实际中的某些事物与课本中的原理相结合,形成自己独特的见解。大学生应当培养自身的创新意识,敢于向权威挑战,提出自己新想法,并努力用实验去验证。总之,大学生要树立考试不是学习的最终目的,而仅仅是学习过程中的一个检验指标。而高校教育者在衡量考试在教育教学中的地位时,不能向学生灌输以考试为本的思想,而应积极引领学生注重平常的积累,注重自我的发展。

(2)改革单一的课程考试方式,采用动态多样的考核体系。动态多样的考核体系是指由各个专业的资深专家制定的适应本专业的最合适的考核方式。在共性中突出个性是这个考核体系的一大亮点。由于不同专业的学生在所涉及的知识面的范围,深度,以及基础知识与实际联系的紧密性等方面有很大的不同,因此针对不同专业而设计不同的考核制度的方法为新型考试制度注入新的活力。多样性是新型考核体系的又一大亮点。其具体指的是考核的方面具有多样性,考核的方法具有多元性。新型考试制度可以考查学生对基础知识的掌握情况,运用所学知识解决实际问题的能力,创新素质,以及发散思维等。这就体现了新型考核制度考查的是大学生的综合素质与能力,要想取得一个好的成绩,学生单纯地在考试周中努力学习是做不到的,这就督促学生平时努力学习。另外,新型考核制度考核的形式具有多样性,各个学科的主讲教师通过以课堂讨论,作业,小论文,单元测验,期末考试等方式及时了解学生的掌握情况,了解学生的努力程度,进而对学生进行综合评价。而这些平时的打分也将会融入到学生期末的专业成绩上,使得大学生的成绩更为合理。并且,主讲教师尽可能地做到考核难度的梯度上升,这样能够不断地激发学生的创新性思维,切实提高学生的自主创新能力。

(3)加强各种考核形式对学生的提高作用。这需要教师与学生共同努力。当主讲教师布置了某种考核内容后,应当提出最基本的要求,为学生完成考核内容提供一个基本指标,并且根据学生完成任务的质量尽量对每一位学生进行客观评价,必要时与学生进行座谈,对学生提出希望,使其在接下来的考核过程中做到更好。而大学生要做到的最重要的一点就是认真对待每一次考核,将所学的基础知识以及在自己在课下了解到的知识有机地结合到完成任务的过程中,这样不仅有利于学生对所学知识的牢固掌握,而且有利于学生更加熟练地应用所学的知识。其次,使学生在完成任务并接受检查后,认真听取老师提出的意见,反思自己的缺点与不足,为在下一次考核中取得更大的进步做铺垫。这样学生就可以在一次次的考核中完善自我,取得进步,最终达到提升自身综合素质的目标。

总而言之,大学生创新性实验计划已取得广大大学生的关注,引起广大大学生的兴趣,而要切实提高大学生的创新能力,需要大学生和高校都要付出努力。希望大学生的创新能力能够得到进一步的突破,为高校的发展注入新的活力,为祖国的进步提供动力。

参考文献

[1] 孙百红.大学生创新实验计划实施中形成的教学模式和存在的问题[J].价值工程,2011(32).

[2] 梁楠,张晓.医学生创新素质的培养.西北医学教育,2007(6).

[3] 夏临华.创新人才培养的摇篮——浅谈高校实验室在人才培养中的作用[J].实验室研究与探索,2006.8:889-892.

[4] 侯娟,张洁,周卫华,龚兴牡,谭敦勇.医学生创新性实验室开放模式的研究.南方医学教育,2012(4).

[5] 赵文远,张元福.大学生创新思维和创新能力培养的对策[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2006.1:125-127.