生态移民地区留守儿童心理适应问题与适应教育策略研究

2016-01-12刘晓慧,马丽,史慧敏等

生态移民地区留守儿童心理适应问题与适应教育策略研究

文/刘晓慧1马丽2史慧敏1潘淑均1

摘要:目的比较生态移民地区留守儿童与非留守儿童心理适应状况差异,为心理干预提供参考依据,提出相应的心理适应教育策略。方法采用分层随机抽样法抽取宁夏某生态移民地区12~16岁学生共391人。其中留守儿童181名,非留守儿童210名。采用长处和困难问卷(学生版)和留守儿童一般资料问卷进行调查。结果(1)留守儿童情绪症状、品行问题、困难总分、影响因子4个因子得分高于非留守儿童,差异有统计学意义(P<0.05)。(2)留守男生品行问题、过分活跃、困难总分、影响因子3个因子得分高于留守女生,差异有统计学意义(P<0.05),留守男生情绪症状得分低于留守女生,差异有统计学意义(P<0.05)。结论生态移民地区留守现象影响儿童心理适应状况,不同性别的儿童存在不同的困难问题,应注重生态移民地区留守儿童心理适应问题的干预及适应教育。

关键词:生态移民;心理适应;留守儿童;适应教育

作者简介:刘晓慧,女,硕士研究生,副教授,研究方向:护理心理。

中图分类号:G521文献标志码:A

基金项目:宁夏回族自治区哲学社会科学规划年度项目(13NXCSH02)。

随着我国现代化进程步伐的不断加快,农村的剩余劳动力逐步向城市转移,留守儿童作为一个社会问题已受到社会各界的广泛关注[1]。留守儿童是指由于父母双方或一方外出打工而被留在农村,由父母单方、其他亲人或委托人照顾的儿童[2]。

宁夏自1984年以来,为了减轻南部山区人口压力,退耕还林,恢复山区土地植被,解决迁入人口的温饱问题,开始组织南部山区人口向北部川区及山区的扬黄灌区迁移,进行生态移民。随着经济的发展和劳务输出,生态移民中外出务工人员的数量逐步增长,留守儿童的队伍也在逐步壮大。生态移民地区留守儿童的成长环境和其他地区留守儿童相比具有独特性,内部具有一致性,主要体现在移居后原有的生活方式、生产方式、文化氛围和社会支持系统发生极大转变,这一系列的问题往往是引发心理适应问题出现的因素[3]。

心理适应为当外部环境发生变化时,主体通过自我调节系统做出能动反应,使自己的心理活动和行为方式更加符合环境变化和自身发展的要求,使主体与环境达到新的平衡过程,即在适应过程中保持良好的精神健康状况。据有关调查[4-5]显示:留守儿童存在不同程度的心理适应问题,可能对其成年后的人格和社会认同适应能力产生极大影响,阻碍其心理健康发展。生态移民地区的留守儿童将来大多要承担起建设家乡的重任,如果心理适应问题得不到很好的疏导和控制,则会影响其心理健康发展,很难提升农村经济的竞争力,将严重阻碍当地的现代化进程和生态移民地区的发展和稳定。

因此,对生态移民地区留守儿童心理适应状况进行调查,为留守儿童心理适应问题的干预提供依据,提出相应的心理适应教育策略,帮助更多处境不利的留守儿童获得积极的成长,为生态移民地区社会的和谐发展提供支撑。

一、资料与方法

(一)一般资料

2013年9月在宁夏某生态移民地区采用分层随机抽样的方法选取调查对象。发放问卷402份,收回有效问卷391份,回收率为97.3%。被试年龄范围为12~16岁,平均年龄为(14.15±1.26)岁。其中留守儿童181名,男98名,女83名;非留守儿童210名,其中男114名,女96名。

(二)研究工具

1.自编留守儿童一般资料问卷。包括年级、性别、监护类型、父母回家频率以及是否与父母联系等条目。

2.长处和困难问卷(学生版)(SDQ)。该问卷是美国心理学家Goodman.R在1997年编制的,并于2001年对问卷进行了再次修订,现已被40个国家和地区引进应用。该问卷在评估儿童的行为和情绪问题方面具有快速、简便、操作性强的特点,具有良好的信度和效度,可用来测量儿童的心理适应状况。问卷为自陈式问卷,共有25个条目,分为情绪症状、品行问题、过分活跃、同伴交往问题、社会行为5个因子及困难总分,困难总分由情绪症状、品行问题、过分活跃、同伴交往问题构成。此外,根据量表的附加问题,评估相应的影响程度,得出影响因子即该量表的第7个因子。该问卷采用0~2三级评分,其中第7、11、14、21和25五个项目为反向记分,其余均为正向记分。由儿童评定自己最近半年的情况,在情绪症状、品行问题、过分活跃、同伴交往问题和影响因子上分数越高,说明存在的困难越多,社会行为得分越低,困难越大。

3.测试程序。由经过培训的调查员统一发放问卷,统一指导语,调查对象按实际情况认真、独立回答每一个问题,问卷采取匿名调查,问卷当场回收。

(三)统计学方法

采用SPSS 17.0软件对数据进行统计分析,一般资料采用描述统计,心理适应状况比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

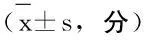

(一)生态移民地区留守与非留守儿童心理适应状况比较

留守儿童情绪症状、品行问题、困难总分、影响因子4个因子得分高于非留守儿童,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 生态移民地区留守与非留守儿童心理适应状况比较

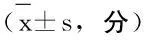

(二)生态移民地区留守儿童心理适应状况性别差异比较

留守男生品行问题、过分活跃、困难总分、影响因子3个因子得分高于留守女生,差异有统计学意义(P<0.05),留守男生情绪症状得分低于留守女生,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 生态移民地区留守儿童心理适应状况性别差异比较

三、讨论

本研究通过对生态移民地区留守和非留守儿童两个群体进行考察,对留守与非留守儿童的心理适应状况进行比较,了解生态移民地区留守儿童心理发展的个体差异及其特殊性,为促进生态移民地区留守儿童的身心健康发展提供参考依据。

本研究结果显示,留守儿童与非留守儿童在情绪症状、品行问题、困难总分、影响因子上有显著性差异,留守儿童在情绪症状、品行问题上比非留守儿童存在更大的困难,且这些困难对他们的影响更深远,这与以往研究结果基本一致[6],留守儿童比非留守儿童体验到更多负性情绪。留守儿童正处在心理成长的关键时期,父母对子女的关爱和抚慰是儿童情绪情感健康健全发展的基础,具有不可替代性,长期与父母分离,留守儿童在思想认识及价值观念上得不到父母的引导和帮助[5],成长的心理环境和社会环境发生改变,再加上临时监护能力有限所致的监护不力和匮乏,留守儿童极易产生焦虑、抑郁、人际关系敏感、情绪不平衡、偏执、孤独等心理适应不良问题[7-8]。情绪性问题行为在一些留守儿童行为中占有相当比重,明显地有害身心健康发展,且易于向品德不良型方向转化。另外生态移民儿童正处于身心发育和接受教育的重要时期,环境的巨大变迁,使得一些儿童在社会生活的许多方面都处于应激状态,在融入社会方面出现多种适应不良,移民儿童更容易发生心理和行为问题[9]。

在本次研究中,留守男生与留守女生在品行问题、过分活跃、困难总分、影响因子上有显著性差异,留守男生在品行问题、过分活跃上比留守女生存在更大的困难,适应更差,并且这些困难对留守男生的影响较大。留守女生比留守男生存在较多的情绪症状,体验到更多负性情绪,这与以往研究结果基本一致[6]。留守男生比留守女生在过分活跃方面存在更大的困难,这是由于男女生不同的生理特点引起的,男生比女生更好动一些,加之社会和文化背景鼓励男生参加体育活动和类似的娱乐,认为男孩就应该“调皮”一些,而女生往往从事较安静的活动,被要求成为“乖乖女”的形象。留守男生比留守女生在品行问题方面存在更大的困难,可能是因为在交往中,男生的思想情绪,内心的感受和体验较少用恰当语言表达出来,较少表现出情绪症状,与他人沟通出现问题时尤其是当环境及社会关系发生改变时,多用他人难理解的自我特异性行为动作表示,其后果可能就是不被理解,甚至有些行为涉及品行问题[10-11]。留守男生在情绪症状上好于留守女生,这可能还与女生情感细腻、敏感、脆弱,容易因一些负性的生活事件而适应不良,出现情绪症状。

四、生态移民地区留守儿童心理适应教育策略

(一)加强父母与儿童之间的联系

对留守儿童而言,他们长期生活在较为冷清的家庭气氛之中,缺少父/母的关爱与指导,导致他们在遇到困难时容易产生紧张、焦虑情绪,进而损害其积极情绪体验。外出打工的父母应与孩子经常交流和沟通,除了关心孩子的生活、身体和学习外,更要注重与子女的情感交流和心理沟通,缓冲家庭气氛冷清给儿童心理适应带来的不利影响。

(二)重视心理适应教育在生态移民地区留守儿童成长中的作用

良好的心理适应能力是留守儿童解决和应对心理问题的有力武器,而学校心理适应教育是培养学生良好心理适应能力的主要途径。建立和完善心理适应教育与辅导体系,通过开展主题日活动、利用校内广播、黑板报、橱窗等宣传普及自我心理适应的知识和方法,让留守儿童在认知、态度、信念、行为方式、生活习惯、个性品质及群体行为和社会公德等方面获取科学信息,形成科学的世界观和价值观。

(三)构建政府-社区-学校“全方位”的社会支持系统

政府层面要落实具体的财政预算,切实加强留守儿童就学、社会救助,家庭功能保持以及医疗卫生、文化、教育、体育、安全等服务工作;社区层面:加强对留守儿童“多元化”社会管理和服务模式的宣传和研究,形成有高度认同感的良好氛围[12]。发挥社区综合教育功能,形成社区、学校、家庭立体式的适应教育管理网络,积极开展留守儿童的志愿服务活动,组建青少年儿童活动中心,寻找“代理妈妈”、“代理爸爸”替代他们的父母角色;学校层面:建立相应的学校社会工作专业服务站,推动专业化的服务导入留守儿童服务中去。

(作者单位:1.宁夏医科大学护理学院;2.宁夏回族自治区宁安医院)

参考文献:

[1]金英良,吴秀娟,张训保等.农村留守儿童心理健康状况分析[J].中国公共卫生,2010,26(10):1224-1225.

[2]朱俊卿.论农村留守儿童心理问题研究的趋势[J].教育探索,2009,(7):133-134.

[3]马金宇,张波,李涛,等.宁夏生态移民的心理健康现况[J].中国心理卫生杂志,2012,26(7):537-542.

[4]Zhaobao Jia,Lizheng Shi,Yang Cao,James Delancey;Wenhua Tian. Health- related quality of life of“left-behind children”:a cross-sectional survey in ruralChina[J].Quality of Life Research,2010,19(6):775-780.

[5]郭文姣,黄俊伟.农村初中留守儿童心理健康问题研究[J].社会心理科学,2011,26(119):81-85.

[6]刘斌,许海文.留守与非留守初中生的心理适应调查[J].教学研究,2011,34(3):67-71.

[7]郑同刚,王树明,周昭红,等.不同监护人的留守儿童心理干预效果评价[J].中国学校卫生,2010,31(6):1459-1460.

[8]Fang Fan;Linyan Su;Mary Kay Gill;Boris Birmaher.Emotional and behavioral problems of Chinese left-behind children:a preliminary study[J].Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,2010,45(6):655-664.

[9]Zhaobao Jia,Wenhua Tian.Loneliness of left-behind children:a cross-sectional survey in a sample of rural China[J].Child:Care,Health and Development,2010,36(6):812-817.

[10]朱焱,胡瑾,余应筠等.农村留守儿童心理健康与应对方式[J].中国学校卫生,2014,11:1657-1659.

[11]林惜君,刘可,何穗智,等.广东省贫困地区部分留守儿童心理健康状况的调查研究[J].中国儿童保健杂志,2015,3:295-297.

[12]马良.构建留守儿童的“多元”社会支持系统[J].华东理工大学学报,2011,3:16-22.