某高位滑坡的形成机制及灾害链治理分析

2016-01-07何文秀,宫自强,蒋权翔等

某高位滑坡的形成机制及灾害链治理分析

主要研究地质灾害评价与防治。

何文秀,宫自强,蒋权翔,王虎子

(四川蜀通岩土工程公司,成都 610018)

摘要:某高位滑坡上部滑动,顺坡形成碎屑流,后堆积于坡角公路,堵塞河道,形成一系列灾害。根据对该滑坡的研究,认为本滑坡具有多期次、分块滑动的特点,同时在滑动过程中由于下伏强风化破碎岩体,被扰动牵扯滑动,造成该滑坡为多级后退牵引式滑坡;剪出后的滑体物质在重力作用下沿坡面以碎屑流方式向下堆积于坡角河流右岸及河道内。该滑坡的失稳模式以及形成的威胁以灾害链的形式出现,对治理方案提出新的思考模式,对高位滑坡的治理有一定的现实指导意义。

关键词:高位滑坡;形成机制;灾害链分析

0引言

2012年8月13日,某县突降暴雨,暴雨持续3 d,8月16日该州某高位滑坡发生大规模的滑塌,造成过往人员死亡2人、失踪3人,公路阻断长达600余m,堵塞坡角河道长100余m、河水位上涨近4 m形,河水断流近3 h,阻断交通15 d。此滑坡前后共出现了20余次大大小小的滑动,形成现在的灾害体链,上部为滑坡,中部为坡面碎屑流,下部为堆积体,该滑坡除了影响坡体上居民的安全,还对坡脚公路和河道有很大安全隐患。

1滑坡形态特征

1.1灾害体形态特征

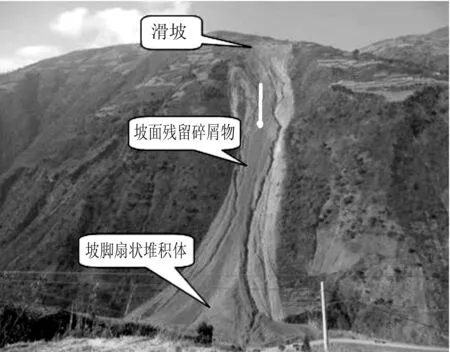

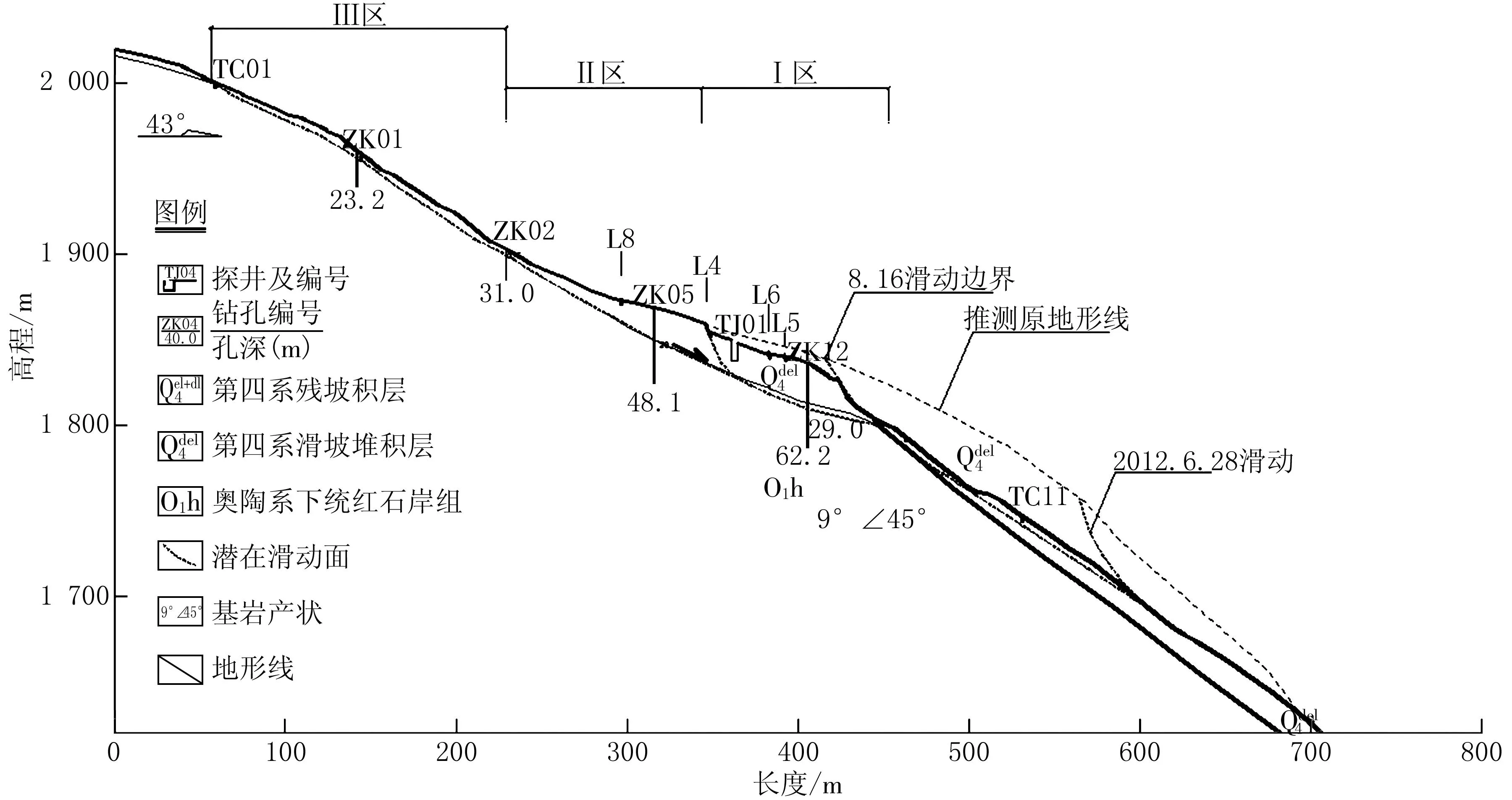

该滑坡属于剥蚀侵蚀中高山地貌,滑坡在平面上整体呈“铲状”。滑坡后缘高程在2 000~2 010 m之间,滑坡前缘一带高程约为1 615 m,相对高差300~310 m;滑坡平均宽约250 m,长约400 m,面积约10×104m2,滑体厚一般在15~26.7 m,最薄处3.6 m,平均厚度为18 m,为一中层滑坡,滑体体积约1.76×106m3(如图1)。

坡面碎屑流整体形态呈现“长条”形,碎屑流顶端位于上部滑坡前缘的陡缓交界处(高程1 820 m),下端位于下部堆积体陡缓交界处(高程1 150 m左右),碎屑流边界以沟槽地形的两侧山脊为界,位于坡上停留的碎屑体宽140 m,长1 070 m,平均堆积厚度4 m,体积约6.0×105m3(如图2)。

图1 某高位滑坡形态

图2 高位滑坡形成的灾害链

沿岸堆积扇整体呈现“T”型,整体坡度较缓,坡度10°~20°,整个堆积体主要沿着黑水河堆积,总长约1 370 m。其中黑水河堆积扇宽580 m,长300 m,平均堆积厚度10 m,体积约8.7×105m3(如图3)。

图3 滑坡工程地质剖面图

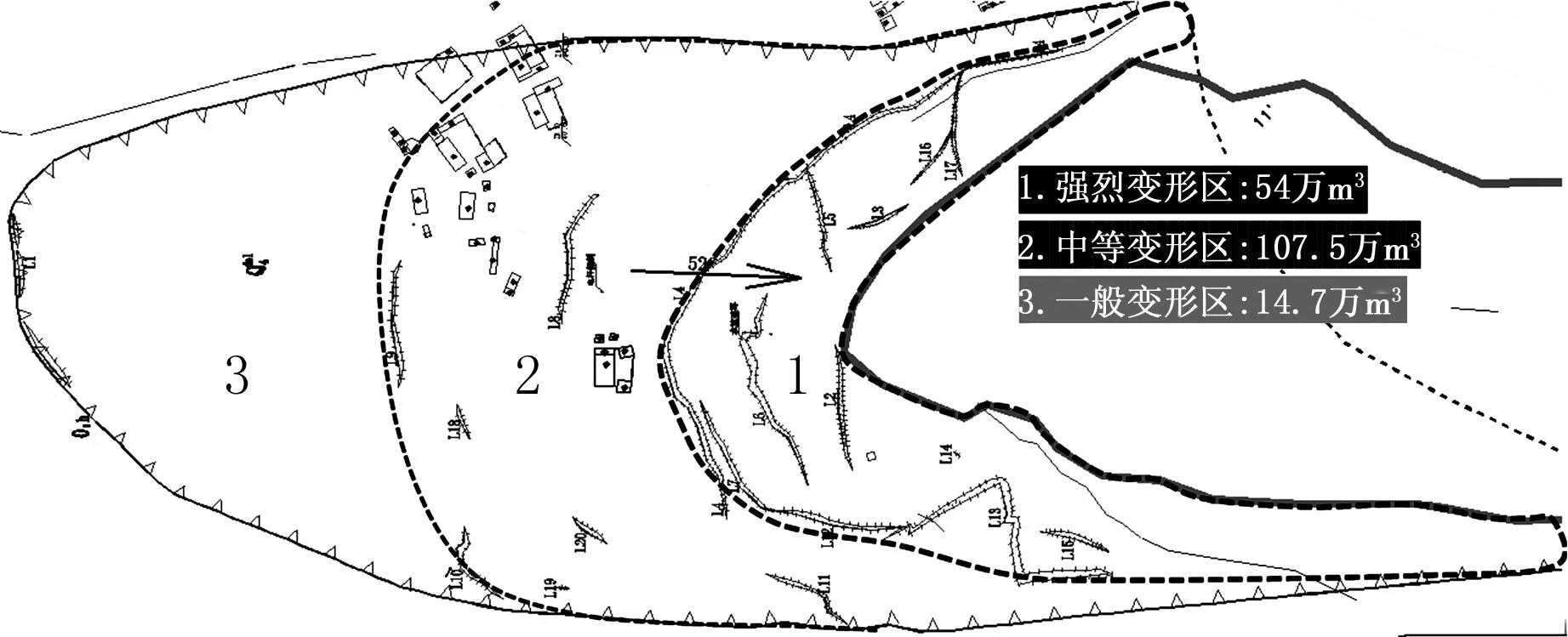

1.2灾害体变形特征

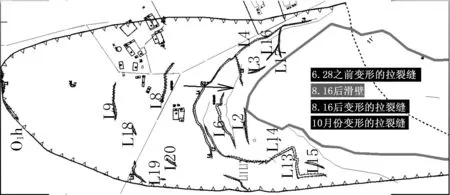

滑坡所处坡体于2006年出现裂缝。受连续降雨影响,2012年6月28日发生初次大规模滑动,约有20万m3的滑坡堆积体堵断公路,在2012年8月16日发生第二次大规模滑动,约70余万m3滑坡体从海拔1 820 m处沿坡面滑至河流(高程约1 076 m)。滑坡变形明显,除坡体发育有多级错距明显的圆弧形错坎外,还发育有很多拉裂缝,按照圆弧和拉裂缝位置将滑坡划分为如图4所示的分区特征。

图4 滑坡变形破坏分区特征

2滑坡形成机制及影响因素分析

2.1形成机制

根据现场调查,滑坡体表面的拉裂缝发育有明显的分带性和时序性,前缘滑动区至中前部拉错坎(L4)之间变形破坏严重,拉裂缝发育,且拉裂缝均形成较大的拉裂宽度、拉裂深度以及明显的拉裂缝(形成时间较早)。错坎L4至滑坡后缘变形情况相对较轻(发生时间较晚),根据现场调查,绘制滑坡拉裂缝发育的时序图如图5所示。

图5 滑坡拉裂缝时序性统计图

该滑坡在2006年开始发生变形破坏,主要表现为农田中的小型拉裂缝,2012年4月L4裂缝开始出现张开拉裂变形现象,张开宽度15~30 cm,没有明显的错距。2012年6月28日暴雨情况下发生第一较大规模的滑动破坏,2012年8月16日暴雨情况下发生第二次大规模的滑动,并在下部的坡体上停留了大量的堆积物,滑坡前缘的失稳形成了一个宽约220 m的圈椅状地形,此时L4下错了80 cm左右的距离。根据访问,此后到9月中、下旬时出现了大量的裂隙,具有较大错距的裂缝(L4以下的裂缝)基本上均出现在此阶段或者在此阶段发生明显的变化,并累计到现在仍在不断变形(例如L4裂缝目前下错最大高度已达4 m)。在下部裂缝大规模形成和变形之后,从10月中旬开始,L4上部开始出现拉裂缝,这些拉裂缝明显的要小于L4以及L4以下的裂缝。根据裂隙发育的时序性,前部裂缝发育情况明显比后部拉裂缝发育得更早,规模更大,滑坡的失稳滑动均是从滑坡前缘开始垮塌滑动,并形成新的临空面,导致后部岩土体继续变形破坏的牵引式滑动。

根据对滑坡的详细调查,滑坡位于高陡的峡谷地貌,滑坡地形上缓下陡,下部陡峭的坡体一方面为滑坡的形成提供了临空条件;另一方面,地形上陡缓的突兀变化容易在陡缓交界处形成应力集中,交界处剪应力集中超过其抗剪强度,在上部缓坡坡脚部位首先发生剪切破坏,且破坏将向坡体内部发展,从而形成坡脚先失稳的牵引式破坏,根据对滑坡原有地形的恢复等工作,整个滑坡发生失稳的阶段可以按照滑坡裂缝发育情况和分块失稳的时间分成2个阶段,即:6.28失稳期;8.16失稳期。

(a)

(b)

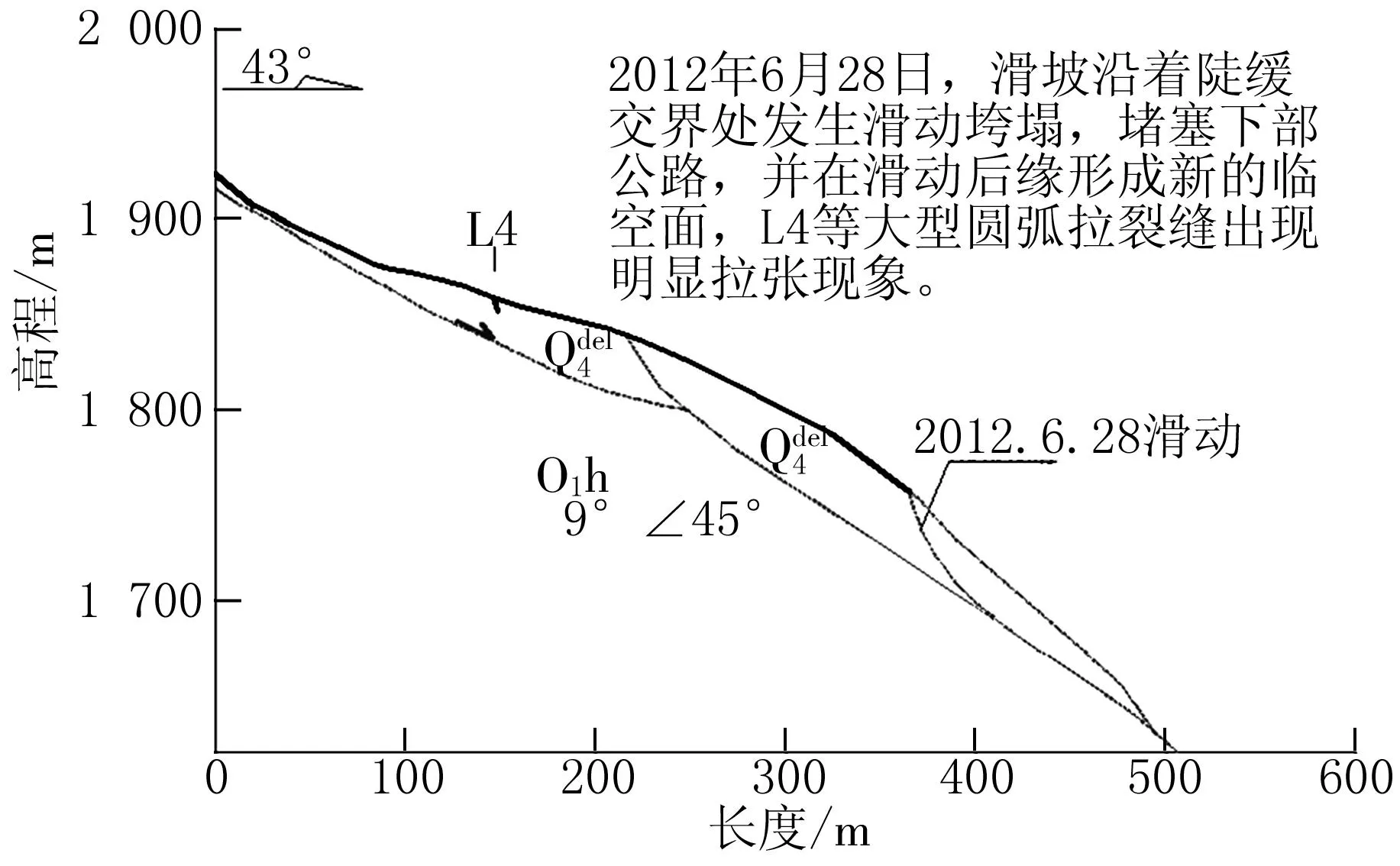

2.1.16.28失稳期

根据现场调查,滑坡区域在2006年左右在原地形陡缓交界处开始出现拉裂变形,并出现小范围的垮塌;2012年6月28日,滑坡沿着陡缓交界处发生滑动垮塌,堵塞下部公路,并在滑动后缘形成新的临空面,坡体前缘裂缝进一步变形拉裂。

2.1.28.16失稳期

2012年8月16日再次沿着前缘临空面发生大规模滑动,堵塞下部公路和河道,并形成现状地形中的圈椅状滑床和陡壁,对上部滑体进一步形成良好的临空条件,坡体中拉裂缝再次变形拉裂,形成多级错坎地形。

2.2影响因素

根据本次调查,影响调查区滑坡的变形破坏的外在因素主要有地形、降雨和人工活动。

1)地形因素:滑坡的形成主要是由于高陡峡谷上缓下陡的地形因素,滑坡体坡度较缓,有利于滑坡的形成,滑坡下部坡度则较陡,为上部松散的堆积土滑动提供了有利的临空条件。

2)降雨是一不利因素,滑坡体为残坡积碎块石土,结构疏松,有利于降雨的入渗,雨水下渗不仅会产生动水压力,还会降低岩土体的抗剪强度。根据现场调查访问,在2012年6月28日和8月16日2次滑动前夕均有较大的降雨量,这对滑坡的失稳滑动形成不利影响。

3)人类工程活动:由于当地居民在滑坡体上开垦土地破坏了植被,同时进行灌溉生产(滑坡体内存在一处较大水池),增加土体重度的同时降低了土体抗剪强度,易形成滑坡。

3滑坡失稳后形成的灾害链分析

作为高位滑坡,滑坡灾害形成后,不仅仅威胁滑坡坡体上居民的安全,而且还会威胁到下部公路和堵塞下游河流形成一系列危害,这些威胁形成了一个灾害链:上部滑坡体(威胁坡体上居民安全)→中部碎屑流(坡体上停留碎石等对下方公路行人和车辆造成威胁)→下部堆积体(中断公路、堵塞河流,溃决后威胁下游安全)。

根据调查,“8.16”滑坡启动方量70多万m3,堵河前河道宽度约105 m,滑坡发生后造成公路阻断长达600余m,堵塞黑水河河道100余m、河水位突然上涨近4 m形成堰塞湖,堆积体前缘堵河部分高差6 m。堰塞坝体溃决后,又将影响下游沿线居民、城镇、工厂等人民财产安全。

根据灾害链的产生和威胁对象的不同,此高位滑坡的治理设计方面不同于一般性的滑坡治理工程,一般性滑坡治理多针对于保护对象,对于本工程,直接保护对象为滑坡体上的居民以及房屋等,与一般性滑坡治理思路的选择上有以下不同:

1)为了保护坡体上的居民和房屋等,坡体必须采用相应的抗滑支挡措施。另外,由于坡体失稳破坏后还会导致堵路堵江等危害,本工程堵江最小方量可按照式(1)估算。

假设滑坡物质入江方向与河水流向垂直,河床宽度为Br,河水平均深度为Hr,河床纵向坡降角为β,一般情况河床坡降β较小,在距离较短时可近似视为水平,即β=0。一般天然堆石坝上游坝体较陡,其坡度应满足滑体物质堵江的饱水内摩擦角φ,下游的坡角可以采用堵江物质发生水石流的起始坡度,一般取14°,坝底宽度为L,则完全堵江形成堆石坝需要的最小土石方量为:

Vmin=L·Hr·Br-Hr2·Br(1/2tan14°+1/2tanφ)

(1)

通过对国内外典型滑坡堵江天然坝体的研究发现,坝底宽是坝高的8~10倍,如果取L=9Hr,则上式可简化为

Vmin=Hr2·Br(7-0.5cotφ)

通过上述公式可以估算出本工程滑坡完全堵江所需要的最小土石方量为1.22×105m3。

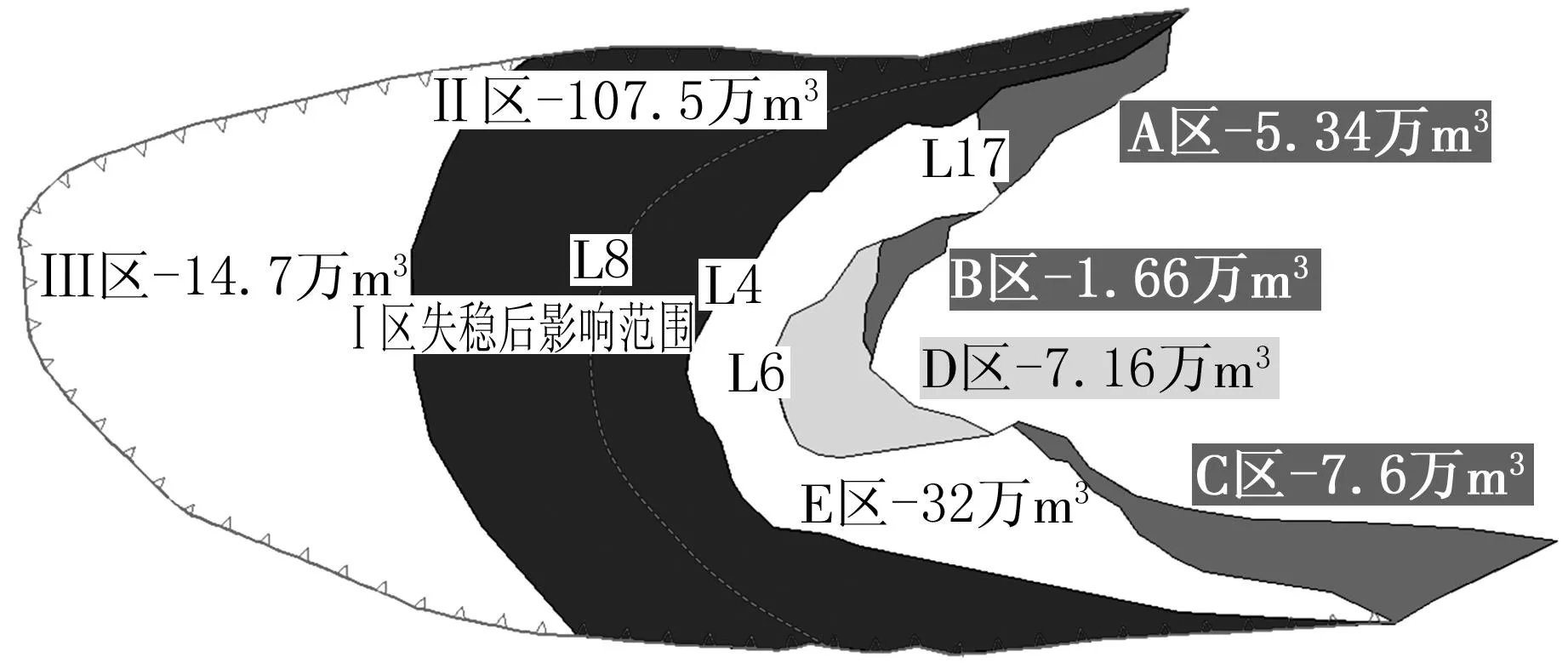

根据现场调查和裂缝分区情况,绘制出滑坡最可能滑动区域方量图如图7所示,暴雨工况下(雨季)可能解体的滑体方量为1.66万m3~54万m3,最可能解体方量为A区—C区共14.6万m3,在前缘14.6万m3解体之后,可能引起上部D区7.16万m3的继续失稳。

图7 滑坡分区失稳预测图

根据上述失稳预测,仅仅A区—C区的失稳便满足河段发生完全堵江所需的最小方量,A区—C区失稳将会引起L4以下约40万m3滑体的继续失稳。而现有房屋均在L4裂隙后方,所以在考虑坡体上部的抗滑支挡位置时不仅仅要考虑保护坡体上的保护对象,更要将支挡措施尽量靠前,支护更多的坡体,将对公路和河流的威胁降到最低,至少应满足再次失稳不会形成堵江灾害。

2)作为高位滑坡,失稳物质在其失稳后形成坡面碎屑流,根据分区预测,桩前残留剩余物质下滑和整个碎屑流物质在暴雨等不利工况下继续失稳对公路进行堵断,应考虑在公路内侧采用分流停淤的方式对公路进行保护。

3)在解决了上部失稳、下部堵河塞路的同时,坡面上的停留物质对公路上行人和车辆的落石威胁,还应该在坡面上进行适当部位的被动防护和专职安全员等巡视措施保证公路通行安全。

4结语

1)某高位滑坡的形成是一个分块牵引的失稳破坏过程,滑坡的形成机制为牵引式破坏模式。

2)滑坡失稳破坏后形成一条灾害链:上部滑坡体(威胁坡体上居民的安全)→中部碎屑流(坡体上停留碎石等对下方公路行人和车辆造成威胁)→下部堆积体(中断公路、堵塞河流,溃决后威胁下游安全),灾害链的每一个环节均会威胁不同的对象并造成不同的危害,滑坡治理中应针对不同的区域进行勘查和治理,才能更好地治理好此高位滑坡。

参考文献

[1] 黄润秋,许强.中国典型灾难性滑坡[M].北京:科学出版社,2008.

[2] 刘晓,唐辉明,胡新丽,等.金鼓高速远程滑坡形成机制及动力稳定性[J].岩体力学与工程学报,2012,31(12):2227-2237.

[3] 陈敏,刘良春,叶胜华.弯曲—拉裂型滑坡形成机制和稳定性分析[J].水文地质工程地质,2012,39(1):58—64.

doi:10.3969/j.issn.1009-8984.2015.02.025

收稿日期:2015-05-11

作者简介:何文秀(1982-),男(汉),江苏泰兴,工程师

中图分类号:P642.22

文献标志码:A

文章编号:1009-8984(2015)02-0095-04

The formation machanism and disaster chain analysis of one high landslide

HE Wen-xiu,et al.

(SichuaShutongGeotechnicalEngineeringCompany,Chengdu610018,China)

Abstract:The up slide of one high landslide formed the debris flow,then accumulated on the road of the slide foot.It blocked the river,and formed a series of disasters.According to the study to this landslide,the characteristics of multiple phased,chunked slides of this landslide have been proved in this article.The multistage backward traction landslide has been formed by disturbance drug caused by strong weathered rock mass during sliding; the cut off landslide substance accumulated down to the right bank of the river near the landslide foot and inside the river by the form of debris flow under gravity.The instability of the landslide,and the formed threaten appeared in the form of disaster chain pust forward new thing models to the treating plan and provides certain realistic directing significance to the high landslide treatment.

Key words:high landslide;formation mechanism;disaster chain analysis